Состояние внеклеточного матрикса кожи экспериментальных животных при удлинении голени по Илизарову

Автор: Горбач Елена Николаевна, Матвеева Елена Леонидовна, Романенко Светлана Алексеевна, Накоскина Наталья Викторовна, Еманов Андрей Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное исследование содержания и распределения различных классов гликозаминогликанов в тканях кожного покрова голени, удлиняемой методом Илизарова. Выявлено, что в период дистракции в дерме появляются призна- ки фибриллогенеза, пик которого приходится на период фиксации. Отмечены вариации содержания гликозаминогликанов в эпидермисе и дериватах кожи, связанные с изменением пролиферативной и биосинтетической активности клеток этих структур в разные периоды эксперимента.

Кожный покров, чрескостный дистракционный остеосинтез, гликозаминогликаны

Короткий адрес: https://sciup.org/142121448

IDR: 142121448 | УДК: [611.77:616.718.5/6-001.5-089.227.844]-092.9

Текст научной статьи Состояние внеклеточного матрикса кожи экспериментальных животных при удлинении голени по Илизарову

Наряду с огромным прикладным значением открытого Г. А. Илизаровым «общебиологического свойства тканей отвечать на возникающие в них напряжения, преимущественно напряжения растяжения, регенерацией и ростом» была создана уникальная модель для фундаментальных исследований общебиологических процессов, лежащих в его основе. В последние годы в РНЦ «ВТО» особое внимание уделяется состоянию мягкотканного компонента, в том числе и кожи. Исследования акустических свойств кожного покрова пациентов с патологией различных сегментов конечностей в разные периоды лечения методом чрескостного дистракционного остеосинтеза выявили повышение коэффициента анизотропии, связанное с возрастанием скорости звука в коже в направлении, совпадающем с вектором ее растяжения [9]. Согласно результатам гистологических исследований дозированно растянутого кожного покрова, существует связь этих изменений со структурной перестройкой фибриллярного остова дермы [2, 11]. При реконструк- тивных операциях на кисти в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза прослежена общая тенденция к активному росту и утолщению пролиферирующих слоев эпидермиса и восстановлению нормального строения дермы [3, 4, 5]. Таким образом, в предыдущих исследованиях кожного покрова в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза выявлены признаки гистогенеза эпидермиса и дермы, в том числе и процесс фибриллогенеза, обеспечиваемый сложным комплексом взаимодействия коллагена с гликозаминогликанами, их протеогликанами и гликопротеинами [10]. Однако комплексных исследований гисто- и биохимических процессов, объясняющих механизмы гистогенеза кожи в условиях ее растяжения по Илизарову, до настоящего времени не проводилось. В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение содержания и распределения в тканях кожного покрова различных классов гликозаминогликанов в разные периоды чре-скостного дистракционного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования послужила кожа передней поверхности голени 14 взрослых беспородных собак, которым через 5 суток после флексионной остео-клазии берцовых костей осуществляли удлинение голени с суточным темпом 1 мм за 4 приема в ручном режиме. Животных выводили из опыта через 28 суток дистракции, 30 суток фиксации, 30 суток после снятия аппарата. Уход, оперативные вмешательства, эвтаназию животных осуществляли в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ к работе экспериментально-биологических клиник, а также «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей». В качестве контроля исследовали кожный покров 6 интактных собак.

Часть материала фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина, обезвоживали и заливали в парафин. Сульфатированные гликозаминогликаны (ГАГ) на гистологические срезах кожи выявляли окрашиванием их альциановым синим с рН 1,0; несуль-фатированные ГАГ — с рН 2,5. Для подтверждения специфичности выбранных методик параллельно проводили предварительное воздействие на контрольные гистологические срезы тестикулярной гиалуронидазой. Другую часть фрагментов кожи фиксировали в смеси альдегидных фиксаторов, дегидратировали и заливали в аралдит. Поверхность блоков выравнивали стеклянными ножами, напыляли тонким слоем серебра или платины в вакуумном напылителе «JEE-4 Х/5 В» и ионном напылителе IB-6 для создания электро- и теплопроводности. При помощи рентгеновского электронно-зондового микроанализатора «INСA Energy 200», смонтированного на сканирующем электронном микроскопе «JSM-840», определяли распределение и концентрацию серы (маркера сульфатиро -ванных ГАГ) в дерме кожного покрова в различные периоды чрескостного дистракционного остеосинтеза.

Образец ткани для биохимических исследований высушивали до постоянного веса, измельчали до ку-

РЕЗУЛЬТАТЫ И

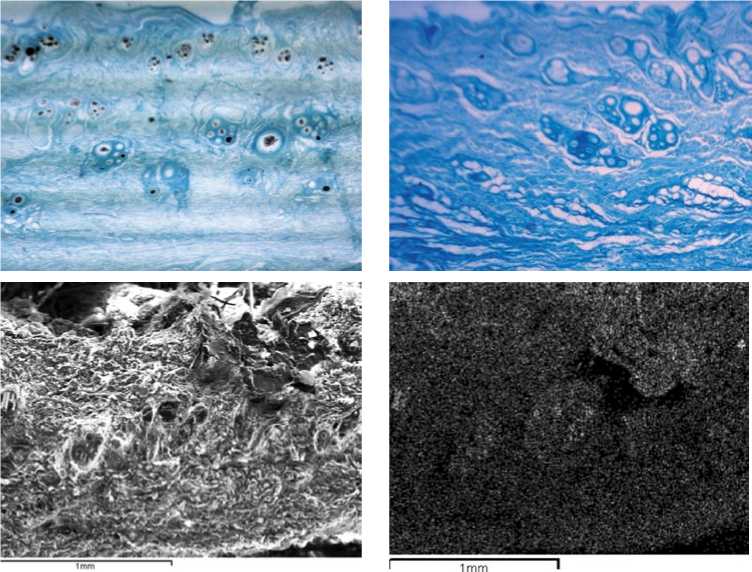

Полученные результаты показали, что в коже интактных животных при выявлении несульфатиро -ванных ГАГ наиболее интенсивное альцианофильное окрашивание отмечалось в области эпидермиса и на границе дермы с подкожно-жировой клетчаткой.

Слабо альцианофильно окрашивались сосочковый и наружные участки сетчатого слоев, стенки сосудов, наружные мембраны волосяных фолликулов и базальный слой сальных желез, а также мозговое вещество некоторых волос (рис. 1, а).

При выявлении сульфатированных ГАГ наиболее интенсивно окрашивались соединительнотканные капсулы дериватов, стенки сосудов, фибриллярный остов на границе сетчатого слоя и подкожно-жировой клетчатки (рис. 1, б). Менее интенсивно — волокнистый остов, базальная мембрана, эпидермис. Результаты гистохимических исследований подтверждались данными рентгеновского электронно-зондового микроанализа (рис. 1, в, г).

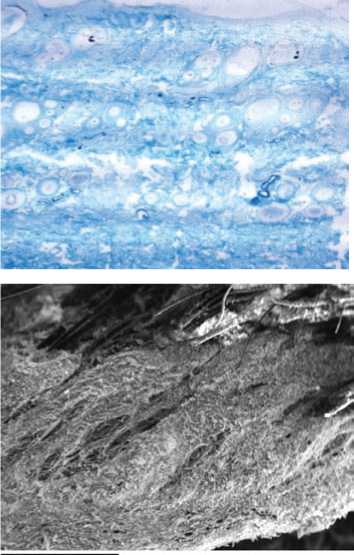

Полученные результаты показали, что через 28 суток дистракции волокнистый остов сосочкового слоя дермы при рН 2,5 окрашивался более интенсивно, чем у интактных животных.

Усиление альцианофилии отмечалось также на границе сетчатого слоя с подкожно-жировой клетчаткой, в области интимы и средней оболочки артерий и некоторых артериол (рис. 2, а).

сочков около 1 мм3 и хранили до использования в закупоренных стеклянных флаконах при t — (+) 4–6 ° С.

О концентрации гликозаминогликанов и соотношении в них сульфатированных и несульфатированных форм судили по количеству сульфатов1, уроновых кислот, определяемых по методу Дише в модификации Биттера и Муир [12], используя ХС АС, гепарин или глюкуроновую кислоту в качестве стандартов. Для определения микроколичеств сульфатной серы образец ткани предварительно подвергали влажному озолению [1]. По завершении озоления содержимое колб количественно переносили в мерный цилиндр и разбавляли бидистиллированной водой до 10 мл. Принцип метода определения сульфатной серы состоит в том, что реагируя с сульфатом пробы, хлористый барий дает нерастворимое соединение — BaSO4. При осуществлении реакции в коллоидном растворе образуется устойчивая взвесь, оптическая плотность которой пропорциональна концентрации сульфатов.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась методом вариационной статистики, применяемым для малых выборок, с принятием вероятности р, равной 0,05. Для оценки достоверности различий полученных результатов использовали непараметрический U-критерии Вилкоксона-Манна-Уитни, для чего применяли программы: Microsoft Excel, версия 5. 0 и программу АtteStat, разработанную в ИВЦ ФГУ РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова И. П. Гайдышевым. Результаты представлены в таблицах в виде средней арифметической и ошибки средней.

ОБСУЖДЕНИЕ

Слабое окрашивание отмечалось в наружных мембранах волосяных фолликулов и базальном слое новообразованных сальных желез (зачатках). Ослабление окраски по сравнению с контролем наблюдали в эпидермисе и корневых влагалищах волос.

При окрашивании срезов с рН 1,0 интенсивное окрашивание волокон наблюдалось по всей толщине дермы. Менее интенсивно окрашивались эпидермис, соединительнотканные оболочки дериватов и стенки сосудов (рис. 2, б), аналогичное распределение серы наблюдалось и на картах рентгеновского электроннозондового микроанализа (рис. 2, в, г).

Аналогичные факты опережающего накопления ГАГ (сначала гиалуроновой кислоты, затем преимущественно сульфатированных), а также гликопротеинов были получены при изучении эмбриональных тканей, заживлении ран и фиброзирующих процессов, т. е. в случаях активного фибриллогенеза [10].

Важную роль ГАГ играют в регулировании процессов роста и дифференцировки клеток. Известно, что количественные и качественные особенности ГАГ являются одним из факторов, блокирующих или запускающих механизмы митоза, чем можно объяснить различное распределение и интенсивность окрашивания различных классов ГАГ в коже в этот период эксперимента. В размножении клеток, наблюдаемом к концу периода дистракции [4,5], гиалуроновая

а

в

б

г

а

в

Рис. 1. Распределение ГАГ в коже интактных животных: а — при окрашивании альциановым синим с рН 2,5 (увеличение — 40); б — при окрашивании альциановым синим с рН 1,05 (увеличение — 40); в — электронная сканограмма кожи; г — карта электронно-зондового микроанализа кожи в характеристическом излучении серы (увеличение — 25)

Рис. 2. Распределение ГАГ в коже животных через 28 суток дистракции: а — при окрашивании альциановым синим с рН 2,5 (увеличение — 40); б — при окрашивании альциановым синим с рН 1,05 (увеличение — 40); в — электронная сканограмма кожи; г — карта электронно-зондового микроанализа кожи в характеристическом излучении серы (увеличение –25)

кислота и сульфатированные ГАГ играют противоположную роль [7].

Через 30 суток фиксации у всех животных наблюдали незначительное снижение содержания несульфа-тированных ГАГ в волокнистом остове кожи опытной конечности. Одновременно с этим отмечали усиление окраски эпидермиса, оболочек дериватов кожи, а так- же корневых влагалищ волос. Эти процессы мы связываем с высокой скоростью обновления кожи и волос млекопитающих за счёт пролиферации и дифференцировки прогениторных клеток [17]. В репаративных процессах кожного покрова, наблюдаемых в периоды дистракции и фиксации чрескостного дистракционного остеосинтеза, участвуют базальные клетки эпи- дермиса и дериватов, что согласуется и с результатами других исследователей [13].

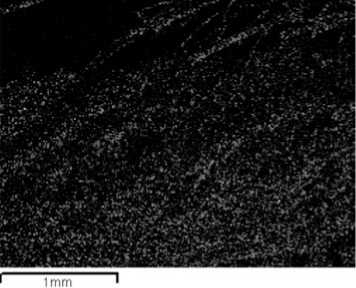

Альцианофильная окраска при рН 1,0 по сравнению с периодом дистракции была более насыщенна в волокнистом компоненте кожи. Эпидеримис, оболочки фолликулов и стенки сосудов окрашивались со средней степенью альцианофилии, как и в период дистракции. Наибольшая интенсивность окрашивания была характерна для средней и глубокой частей сетчатого слоя дермы, наименьшая — для сосочкового слоя (рис. 3, а).

На картах электронно-зондового микроанализа значительное содержание серы определялось в волокнистых структурах, наибольшее скопление — в корковом веществе волос (рис. 3, в, г).

Результаты, полученные в настоящем исследовании, соотносятся с данными других авторов, наблюдающих аналогичное увеличение степени сульфатирования ГАГ в эмбриональном развитии [14–16].

Известно, что синтез ГАГ и протеогликанов всегда предшествует синтезу коллагена и определяет его тип. При этом микрофибриллы коллагена сначала связываются олигосахарами гликопротеинов, создаются укрупненные фибриллы, которые затем с помощью цепей ГАГ, входящих в состав протеогликанов, объединяются в волокна различной толщины [6, 8].

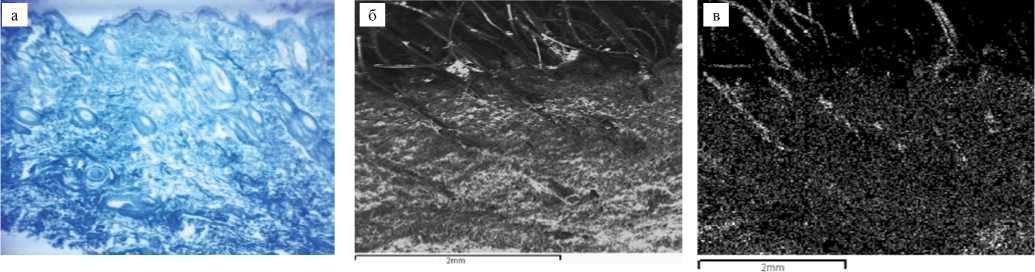

Через месяц после снятия аппарата окрашивание волокнистого остова кожного покрова при рН 1,0 было незначительно интенсивнее кожи интактных животных, прочих структур — как и при окрашивании с рН 2,5, соответствовало таковому в контроле.

Данные электронно-зондового микроанализа показали достоверное уменьшение сульфатированных ГАГ в дерме кожного покрова к окончанию периода дистракции в 1,5 раза (р ≤ 0,05).

Через 30 суток фиксации содержание серы в дерме превышало показатели предыдущего периода в

1,75 раза (р ≤ 0,01) и в 1,2 раза — показатели контроля (р < 0,05). Через месяц после снятия аппарата анализируемые значения были приближены к показателям интактной нормы (р ≥ 0,05) (табл. 1).

Исходя из полученных нами данных, представленных в таблице 2, содержание уроновых кислот в опытной и контралатеральной конечности, ввиду их различного структурного распределения, не отличалось от таковых значений в коже интактных собак на всех сроках эксперимента. В коже опытной конечности через 28 суток дистракции достоверно возрастало количество сульфатов и степень сульфатирования гликозаминогликанов, что мы связываем с началом фибриллогенеза в дерме и активной пролиферативной активностью про-гениторных клеток эпидермиса и дериватов, а также неоваскулогенеза, характерных для этого периода и выявленных нами ранее [2, 5, 6]. На дальнейших сроках эксперимента количество сульфатной серы и степень сульфатирования ГАГ оставались ниже, чем в предыдущий период как в опытной, так и в контрлатеральной конечности, возвращаясь к показателям контроля через месяц после снятия аппарата, что мы объясняем накоплением сульфатированных ГАГ в волокнистом компоненте и значительном уменьшении их количества в эпителиальных структурах.

Увеличение отношения сульфатов к уроновым кислотам (УК) почти в 5 раз свидетельствует об активном накоплении в коже сульфатированных гликозаминогликанов, что, по данным литературы, характерно как для новообразования соединительносткан-ных структур, так и для деструктивных процессов в патологически измененной волокнистой соединительной ткани [7, 10].

Проведенные исследования показали увеличение содержания несульфатированных ГАГ в период дистракции в волокнистом компоненте и незначительное

Рис. 3. Распределение ГАГ в коже животных через 30 суток фиксации конечности в аппарате: а — при окрашивании альциановым синим с рН 2,5 (увеличение — 40); б — при окрашивании альциановым синим с рН 1,0 (увеличение — 40); в — электронная сканограмма кожи; г — карта электронно-зондового микроанализа кожи в характеристическом излучении серы (увеличение — 27)

Таблица 1

Динамика содержания серы в дерме кожного покрова в различные периоды чрескостного дистракционного остеосинтеза

|

Содержание S, вес. % (М±m) |

|||

|

Интактные животные (контроль) |

Экспериментальные животные |

||

|

дистракция 28 суток |

фиксация 30 суток |

без аппарата 30 суток |

|

|

1,1 ± 0,1 |

0,75 ± 0,28* |

1,31 ± 0,27*(**) |

1,19 ± 0,32 |

Примечание: * — при р ≤ 0,05 (по сравнению с контролем); ** — при р ≤ 0,01 (по сравнению с предыдущим периодом); полужирный шрифт — при р ≥ 0,05 (по сравнению с контролем)

Таблица 2

Содержание некоторых химических компонентов внеклеточного матрикса кожи собак

|

Показатель |

Интакт. животные |

Экспериментальные животные |

|||||

|

дистракция 28 суток |

фиксация 30 суток |

без аппарата 30 суток |

|||||

|

опыт |

к-латер. |

опыт |

к-латер. |

опыт |

к-латер. |

||

|

УК мМ/мг |

2,39 ± 0,17 |

2,37 ± 0,26 |

2,16 ± 0,21 |

2,47 ± 0,46 |

1,93 ± 0,16 |

2,52 ± 0,41 |

1,83 ± 0,01 |

|

S г/100г |

0,035 ± 0,008 |

0,079 ± 0,027* |

0,036 ± 0,01 |

0,007 ± 0,005* |

0,025 ± 0,003 |

0,038 ± 0,001 |

0,021 ± 0,001 |

|

S/УК х10 2 |

0,71 ± 0,16 |

3,4 ± 1,1* |

1,7 ± 0,7 |

0,3 ± 0,2* |

1,3 ± 0,04 |

1,7 ± 0,1 |

1,1 ± 0,2 |

Примечание: * — обозначены показатели, достоверно отличающиеся от нормы (р ≤ 0,05)

его снижение в эпидермисе и дериватах, при этом количество сульфатированных ГАГ было снижено во всех структурах кожного покрова удлиняемой конечности, что подтверждалось данными электронно-зондового микроанализа. В период фиксации содержание всех типов ГАГ увеличивалось, с преобладанием доли сульфатированных. Через месяц после снятия аппарата исследуемые показатели приближались к таковым в контроле.

Таким образом, пик накопления в дерме сульфатированных и несульфатированных ГАГ приходился на период фиксации, что свидетельствует об активном процессе фибриллогенеза и начале перестроечных процессов в волокнистом остове кожи. Вариации содержания ГАГ в эпидермисе и дериватах связаны с изменением пролиферативной и биосинтетической активности клеток этих структур в разные периоды эксперимента.