Состояние водных ресурсов Республики Калмыкия как важнейший фактор здоровья населения

Автор: Настинова Галина Эрднеевна, Сангаджиев Мерген Максимович

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы природной водообеспеченности Республики Калмыкия в контексте производственной, сельскохозяйственной и социальной сфер. Калмыкия, в силу своего географического положения, превращена в утилизатор высокоминерализованных, химически загрязненных вод и промышленных стоков. В статье проанализирован сброс загрязненных сточных вод в Калмыкии в сопоставлении с общим количеством сточных вод, поступающих на территорию региона, а также качество питьевой воды в Республике Калмыкия на соответствие гигиеническим и санитарным нормам. Изучены факторы, влияющие на химический состав подземных вод. Установлено, что водное загрязнение окружающей среды оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения в регионе. В Калмыкии увеличилось количество людей, страдающих заболеваниями мочеполовой и эндокринной систем, крови и кроветворных органов, паразитарными и инфекционными заболеваниями, в том числе вирусным гепатитом и бактериальной дизентерией.

Республика калмыкия, водные ресурсы, популяционное здоровье, санитарно-гигиенические нормы, поверхностные воды, подземные воды

Короткий адрес: https://sciup.org/14967430

IDR: 14967430 | УДК: 504.75.05:504.4.054

Текст научной статьи Состояние водных ресурсов Республики Калмыкия как важнейший фактор здоровья населения

Республика Калмыкия, большая часть территории которой представлена полупустынными и пустынными ландшафтами, является самым засушливым регионом Российской Федерации.

По данным Б.Б. Прохорова, Республика Калмыкия относится к Нижне-Волжскому аграрному и аграрно-индустриальному, средне- и слабоурбанизированному району, гипокомфортному, местами дискомфортному, экстремальному (в полупустынных районах Калмыкии) с прекомфортными участками (в долине Волги), со сложной эколого-гигиенической ситуацией в районах размещения промышленности и интенсивного скотоводства, со слабо развитой социально-бытовой инфраструктурой [4].

Территория Республики Калмыкия характеризуется выраженной неоднородностью по ряду экологических факторов антропогенного и техногенного характера, что влечет за собою ухудшение здоровья населения в силу множества неблагоприятных факторов внешней среды, сложных социально-экономических условий. Ключевым фактором, оказывающим непосредственное воздействие на здоровье населения, является загрязнение поверхностных и подземных вод. Природная во-дообеспеченность Калмыкии не удовлетворяет потребностям производственных, сельскохозяйственных и социальных нужд. Проблема обеспечения населения водными ресурсами, соответствующими санитарно-гигиеническим нормам и пригодными для водо-потребления, является актуальной и насущной для Республики Калмыкия.

Территория Калмыкии относится к маловодообеспеченным регионам страны. Гидрографическая сеть здесь развита очень слабо, лишь крайний северный участок, граничащий с Волгоградской областью, характеризуется низкой относительной водностью (0,5... 1,0 л/с на 1 км2). На остальной территории республики в направлении с северо-запада на юго-восток и на юге она практически близка к нулю [3, с. 25].

Из крупных водотоков имеется река Кума, которая проходит по южной границе республики и не представляет интереса как водоисточник, так как по ее руслу проложен Кумский коллектор, отводящий только сброс- ные воды низкого качества с территории Ставропольского края в Каспийское морс (2/3 из них – промышленно-коммунальные стоки). На северо-востоке узкая полоса территории республики выходит к реке Волга, а на западной границе проходит небольшой участок реки Б. Егорлык.

Основной объем местного поверхностного стока, используемого на нужды республики, формируется на восточном склоне Ер-генинской возвышенности, где расположено около 40 малых рек и балок с площадью водосбора от 30 до 780 км2 и длиной 20...60 км. Реки и балки не составляют единого бассейна. Они раздельно впадают либо в Сарпинс-кие озера и лиманы, либо вообще теряются на прилегающей низменности (что наиболее характерно для юго-восточных балок). Основным источником питания рек являются талые воды, дождевое питание их незначительно. Практически все водотоки в летнее время пересыхают. Вода рек и озер республики сильно минерализована. Практически весь поверхностный сток, формируемый в республике, остается на ее территории. Основная доля стока аккумулируется в прудах и водохранилищах, где теряется на испарение и фильтрацию. Часть аккумулированного стока используется для целей сельхозво-доснабжения и орошения небольших массивов. Незначительные запасы собственных поверхностных вод используются в основном для сельскохозяйственных нужд, а подземные обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

Поверхностных вод в регионе мало. На Прикаспийской низменности и Кумо-Манычс-кой впадине встречаются лишь мелководные соленые озера (Сарпинские, Состинские, Ма-ныч-Гудило, Цыган-Хак и др.). Короткие водотоки, стекающие весной по балкам Ергеней, образуют на Прикаспийской низменности обширные полувысыхающие летом лиманы. Опресненные воды северной части Каспийского моря (соленость около 2 %) отчасти используются для водоснабжения. Низкое заболоченное побережье Каспия с зарослями тростников затрудняет подход к морю.

Наиболее значительное родниковое питание имеют реки Яшкуль, Амта-Бургуста, Каменная, Зельмень, Кара Сал. Всего на тер- ритории республики выявлено 110 родников, и приурочены они, как правило, к среднему течению рек.

Крупные водные ресурсы в республике сосредоточены в озерах Барманцаг, Пришиб, Ханата, Сарпа, Канурка, Деед Хулсун, Бузга, Маныч-Гудило и Состинских озерах. Однако эти воды низкого качества, так как в основном являются приемниками сточных вод.

Водохранилища Чограйское и Красинс-кое имеют питьевое значение и используются для снабжения населения республики водопроводной водой.

Калмыкия, в силу своего географического положения, превращена в утилизатор высокоминерализованных, химически загрязненных вод и промышленных стоков. Техногенными источниками загрязнения республики являются прилегающие к ней предприятия топливно-энергетического, металлургического, химического и сельскохозяйственного комплексов Волгоградской, Астраханской областей и Ставропольского края. Расположенные у границ республики, они ежегодно сбрасывают около 3 млн м3 промышленных сточных вод, содержащих более 200 наименований соединений различных классов опасности [5, с. 211]. Идет аккумуляция веществ через грунтовые воды по всей территории республики. Основной ущерб водным ресурсам Калмыкии причиняет Сарпинская обводнительно-оросительная система, которая сбрасывает коллекторно-дренажные воды с рисовых чек без очистки в озеро Сарпа; оросительная система, Карачаево-Черкесия («Кавказцемент» и совхоз «Южный») и Волгоградская область (ГРЭС, металлургический завод «Красный Октябрь»). Сброс загрязненных сточных вод в Калмыкии составляет 86,3 % от общего количества сточных вод, поступающих на территорию региона [1].

Значительно ухудшилась водохозяйственная обстановка в бассейне реки Кума и Чограйского водохранилища из-за дефицита водных ресурсов хорошего качества, подтопления, подъема уровня грунтовых вод.

В течение многих лет в Калмыкии для санитарной обработки овец использовались фенол и его производные. Ванны для купания овец обычно располагались на берегах малых рек. Установлено, что фенол поступал в поверхностные водотоки.

Качество воды в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения не позволяет использовать ее для питья и производства продуктов питания без предварительной очистки по специальным технологиям.

Шахтные колодцы, вскрывающие грунтовые воды на глубине нескольких метров от поверхности земли, нередко являются единственными источниками пресных вод, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопоя скола. Дебит таких источников обычно невелик. В процессе эксплуатации линз пресных и слабосолоноватых вод нередко происходит подток нижележащих соленых вод, в результате чего наблюдается рост минерализации воды и ухудшение ее качества.

В отличие от подземных вод, поверхностные воды не имеют естественной литологической зашиты и являются наиболее уязвимым компонентом природной среды.

В НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Сысина РАМН проведен углубленный анализ воды, которую пьет и использует для приготовления пищи население республики. Пробы воды подверглись испытаниям не только по 70 показателям номенклатуры Всемирной организации здравоохранения, но и проверены на мутагенную активность. Результаты показали, что 84,7 % проб не отвечают нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, 30 – микробиологическим, а в сельских системах водоснабжения, соответственно, 91 % и 52 %. Доведению основных параметров питьевой воды до соответствия требованиям ГОСТа по основным показателям препятствуют техническая изношенность действующих систем водоснабжения и водоотведения, отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений, обеззараживающих установок, и, как следствие, недостаточная водоподготовка и устаревшие методы обработки воды. Питьевая вода г. Элисты и райцентров республики не соответствует современным гигиеническим нормативам по органолептическим показателям, содержанию фтора, неорганических веществ 1-го и 2-го классов опасности [3, с. 21].

Оценка качества проб воды из разводящей сети г. Элиста, проведенная по органолептическим и физико-химическим показателям с использованием ГОСТирован-ных и унифицированных методов исследования, показала:

– исследованные пробы воды характеризуются неудовлетворительным органолептическими свойствами (превышение рекомендуемых регламентов по цветности и мутности);

– по солевому составу исследованная проба воды относится к гидрокарбонатно-му классу вод кальциевого типа и отвечает требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и современным гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды, при этом содержание кальция – 0,65 мг/л, содержание основных микроэлементов в долях от ПДК составляет: кальций – 0,46, магний – 0,27, бикарбонаты – 0,56, хлориды – 0,52, сульфаты – 0,22 единиц;

– изучение содержания неорганических элементов, нормированных по санитарно-токсикологическому признаку вредности 1-го и 2-го классов опасности (тяжелые металлы, неметаллические элементы), показало, что в исследуемой пробе воды определялись: натрий в концентрации 65 мг/л (0,32 ПДК), барий – 0,13 мг/л (1,3 ПДК), стронций – 1,1 мг/л (0,16 ПДК), мышьяк – 0,002 мг/л (0,2 ПДК), биологически активный элемент бор – 0,39 мг/л (0,8 ПДК), комплексный показатель содержания неорганических элементов 1-го и 2-го классов опасности превышал рекомендуемую величину (меньше 1) в 2,8 раза;

– из металлов, нормированных по органолептическому признаку вредности, определялось в основном железо в концентрации 0,53 мг/л, превышающей гигиенический регламент (меньше 0,3 мг/л) в 1,7 раза;

– оценка содержания органических загрязнений (азотосодержащие соединения, тригаломе-таны, хлорорганические пестициды, полиарома-тические углеводороды, анионактивные ПАВ) выявила превышения гигиенических регламентов по тригалометанам. Расчет комплексного показателя по группе тригалометанов, образующихся при хлорировании воды, выявил его превышение в 3,7 раза, в основном за счет высокого содержания хлороформа и дибромхлорметана;

– биологически необходимый элемент фтор в исследуемой пробе определялся в концентрации 0,13 мг/л, что значительно ниже рекомендуемого норматива для четвертого климатического пояса (0,6 мг/л).

По индексам коррозийной активности (П1 и П2) исследуемая проба воды соответствовала рекомендуемым величинам.

Интегральная оценка химического состава исследуемой пробы питьевой воды по данным биотестирования на гидробионтах показала, что проба воды токсична для дафний и коррелирует с результатами исследований по оценке содержания трихлорметанов.

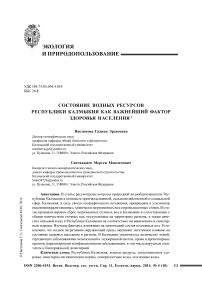

Химический состав питьевой воды в Калмыкии не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, что сказывается на здоровье людей и приводит к увеличению числа хронических заболеваний. В структуре заболеваемости населения наибольшую долю составляют болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, болезни системы кровообращения, мочеполовой системы и заболеваемость злокачественными новообразованиями (см. рис. 1).

Большую долю представляют болезни органов дыхания (42,7 %) и болезни органов мочеполовой системы (8,1 %), что свидетельствует об их обусловленности природными условиями территории Республики Калмыкия.

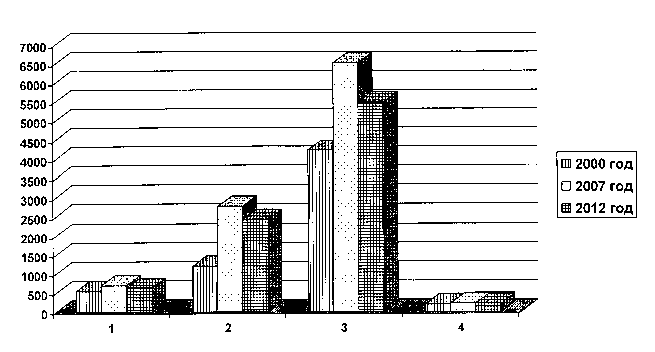

Первичная заболеваемость среди детей и подростков в Калмыкии выше, чем по ЮФО. Это болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, анемия (см. рис. 2).

Серьезную эпидемиологическую опасность представляет вторичное микробное загрязнение питьевой воды в разводящих водопроводных сетях, большая часть которых находится в аварийном состоянии. Вероятность высокого уровня инфекционной заболеваемости в связи с прямым или косвенным влиянием изменений гидрогеологической и гидрологической обстановки очевидна.

Данные местных органов Госсанэпиднадзора РФ позволяют проследить динамику инфекционной заболеваемости, имеющей эпидемиологические связи с водным фактором в 2005–2013 гг. [2, с. 123]. Так, отмечается устойчивый рост показателей заболе- ваемости дизентерией в Калмыкии с 380,9 до 597,9 на 100 000 населения. Показатель заболеваемости сальмонеллезами (в том числе и брюшным тифом) в Калмыкии вырос с 48,9 до 100,1. Обращает на себя внимание и паразитарная заболеваемость, в том числе и связанная с использованием загрязненной питьевой воды.

Анализ ситуации в Калмыкии свидетельствует о распространении на этой территории 13 из 18 официально регистрируемых в России форм паразитарных заболеваний.

Причинами вспышек кишечных инфекций, обусловленных водным фактором, могут быть следующие: бактериальное загрязнение воды в зонах санитарной охраны питьевых водопроводов; аварийное состояние головных сооружений водопроводов; нарушение режима очистки и обеззараживания воды на питьевых водопроводах; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сетей и смотровых колодцев, приводящее к авариям, подсосам сточных вод, употребление для питьевых и технологических целей воды технических водопроводов и др.

Современное состояние централизованных систем водоснабжения и групповых водопроводов, протяженность которых составляет 1 300 км, не позволяет в достаточном количестве обеспечить водой Элисту, райцентры и сельские населенные пункты. Около 75 % магистральных водоводов, разводящих водопроводных сетей (1 120 км) и водо-

Рис. 1. Заболеваемость, зарегистрированная у населения в Калмыкии (на 100 000 чел.):

1 – болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма;

2 – болезни системы кровообращения; 3 – болезни мочеполовой системы;

4 – заболеваемость злокачественными новообразованиями

Рис. 2. Заболеваемость, зарегистрированная у детского населения в Калмыкии (на 100 000 чел.), в сравнении с РФ и ЮФО в 2012 г.:

1 – заболеваемость злокачественными новообразованиями; 2 – болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма; 3 – болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ; 4 – анемия; 5 – психические расстройства

заборных сооружений, построенных более 20–30 лет назад, не отвечают эксплуатационным требованиям, исчерпав свои ресурсы. Их изношенность составляет 60–85 %, а коэффициент полезного действия равен лишь 30–50 % от проектной мощности при значительных потерях воды, которые только на групповых водопроводах достигают 75 %. Причиной износа системы сельского водоснабжения является низкий уровень эксплуатации. Только 59 % населения республики получают воду из централизованных систем, а 76 % сельского населения пользуются водой из шахтных колодцев, открытых водоемов и оросительных каналов. В таком положении находятся 25 % жителей городов и райцентров. Питьевая вода из шахтных колодцев, каналов завозится в населенные пункты автоводовозами, тракторами на расстояние 20–40 км, а в поселке Улан-Холл Лаган-ского района питьевая вода доставляется железнодорожным транспортом.

Усредненный показатель водопотребле-ния на одного человека составляет около 105 л в сутки, намного ниже расчетной нормы – 174. В большей части Октябрьского, Черноземель-ского, Приютненского, Яшкульского, Кетчене-ровского, Юстинского и других районов – не более 8 л в сутки на одного человека. Для сравнения: уровень среднего потребления по России равняется 300 л [6, с. 75].

Таким образом, в республике Калмыкия остро стоит проблема обеспеченности водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам, а также нет достаточного количества пригодных для промышленного производства пищевых продуктов и напитков водных ресурсов. По данным санитарно-эпидемиологических служб республики, в связи с потреблением некачественной воды в Калмыкии увеличилось количество людей, страдающих заболеваниями мочеполовой и эндокринной систем, крови и кроветворных органов, паразитарными и инфекционными заболеваниями, в том числе вирусным гепатитом и бактериальной дизентерией.

ПРИМЕЧАНИЕ

-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ № 13-16-08003.

Список литературы Состояние водных ресурсов Республики Калмыкия как важнейший фактор здоровья населения

- Доклад об экологической ситуации в Республике Калмыкия, 2011-2012 гг. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://kalmpriroda.ru/doklad/Ecolog.sit2011. -Загл. с экрана.

- Калмыкия в цифрах: стат. сб. -Элиста: , 2014. -177 с.

- Михайличенко, К. Ю. Состояние водных ресурсов и водоснабжение пищевой промышленности в регионах Российской Федерации: риски и угрозы/К. Ю. Михайличенко. -М., 2005. -30 с.

- Прохоров, Б. Б. Медико-экологическое районирование и региональный прогноз здоровья населения России/Б. Б. Прохоров. -М.: Изд-во МНЭПУ, 1996. -71 с.

- Сангаджиев, М. М. Экология и современное состояние вод Калмыкии/М. М. Сангаджиев, В. А. Онкаев, Б. В. Халгаева//Экология России: на пути к инновации. -Астрахань: Изд.: Сорокин Роман Васильевич, 2012. -Вып. 6. -С. 210-215.

- Схема территориального планирования республики Калмыкия. В 3 т. Т. 3. Комплексная оценка экологической ситуации. -Ростов н/Д: , 2007. -134 c.