Сосудистый континуум у больных с терминальной почечной недостаточностью в условиях Севера

Автор: Курочкина О.Н., Нужный В.П.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4 (12), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучены структура, причины терминальной почечной недостаточности (ТПН) в додиализный период в Республике Коми в 2000 - 2009 гг. Выявлен рост числа пациентов, нуждающихся в проведении заместительной почечной тера- пии. Установлены два пика в распределении количества больных по возраст- ным периодам в интервалах до 30 и 40-59 лет. Выявлено поражение сердеч- но-сосудистой системы у 87,9% больных, а у пациентов старше 30 лет - сердеч- но-сосудистый континуум отмечен в 100% случаев, в том числе артериальная гипертензия встречалась у 81,8% больных, поражение сердца - у 32,4%.

Хроническая болезнь почек, терминальная почечная недостаточность, ренокардиальный континуум

Короткий адрес: https://sciup.org/14992567

IDR: 14992567 | УДК: 616.61

Текст научной статьи Сосудистый континуум у больных с терминальной почечной недостаточностью в условиях Севера

Адаптация человека на Севере обеспечивается перестройкой всех систем за счет перехода организма на новый регуляторно-гомеостатический уровень функционирования [1]. Функциональное состояние системы кровообращения зависит от фазы ежегодных циклов естественной сезонной акклиматизации и температурных условий окружающей среды [2]. Хроническая болезнь почек (ХБП) является важным фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [3, 4], поэтому у лиц с ХБП наблюдается высокая заболеваемость сердечно-сосудистой патологией [5–8].

В Российской Федерации общая заболеваемость болезнями системы кровообращения составляет 25282,2/100 тыс. населения, ишемической болезни сердца (ИБС) – 6158,8/100 тыс. [9]. Распространенность артериальной гипертензии (АГ) в Российской популяции среди взрослых – 39,5%, в Северо-Западном федеральном округе – 41,2 [10]. Сердечно-сосудистые осложнения служат наиболее частыми причинами смерти больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН), поэтому изучение структуры кардиоваскулярной патологии у больных ТПН в додиализный период представляется особенно актуальным.

Цель работы

Изучить распространенность и структуру поражения сердечно-сосудистой системы у больных с заболеваниями почек и мочевыводящих путей в стадии терминальной почечной недостаточности в Республике Коми и сопоставить их с распространенностью данных заболеваний в общей популяции населения Российской Федерации.

Материалы и методы

Изучены истории болезни 192 пациентов (92 женщины и 100 мужчин) с первичными заболеваниями почек в стадии ТПН, пролеченных в отделении нефрологии ГУ РК «Коми республиканская больница» в 2000 – 2009 гг. Из исследования исключены лица, у которых основной причиной развития ТПН явились артериальная гипертензия и сахарный диабет. Средний возраст больных 44,6± 15,6 лет. Средний воз- раст мужчин – 43,1±14,5 лет, женщин – 46,2±14,7 (р=0,05). Статистическая обработка проводилась с использованием программы BIOSTAT.

Результаты и обсуждение

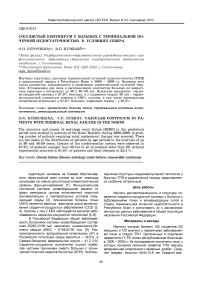

Наиболее частой причиной терминальной почечной недостаточности среди первичных заболеваний почек является гломерулонефрит; существенный вклад в структуру ТПН вносят поликистоз почек, пиелонефрит и тубулоинтерстициальные нефропатии (ТИН), врожденные аномалии развития почек и мочевыводящих путей (МВП) (рис. 1).

Рис. 1. Структура причин терминальной почечной недостаточности.

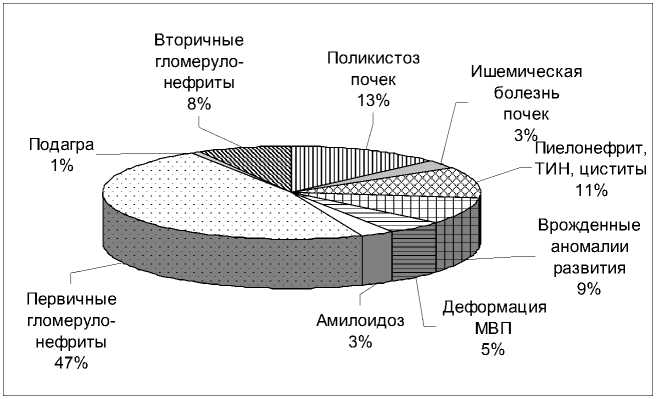

нимальным числом в возрасте 30–39 лет и двумя пиками – в интервалах до 30 и 40–59 лет (рис. 2).

Выявленные два пика развития ТПН (30 и 60 лет) соотносятся с пиками максимальных адаптационных возрастных физиологических изменений в организме жителей Севера, у которых первый период, «период восходящего» или энергетического уровня развития, заканчивается к 30-ти годам. Переходный период в возрасте 30–35 лет характеризуется оптимальными функциональными связями, обеспечивающими максимальную интегративность взаимодействия физиологических систем организма посредством нейрогу- моральной активации. С четвертого десятилетия жизни контроль и управление физиологическими системами инвертируется на преимущественно гуморальный тип. В этот период жизни время и скорость физиологических реакций замедляется. Корреляционные связи между функциональными системами опосредуются ренин-ангиотензи-новой системой, активация которой вызывает морфофункциональное ремоделирование органов и систем, формирует иммуно-воспалительный дистресс-синдром, способствует функциональной изоляции органов и систем, тем самым усугубляет течение ХБП, приводит к увеличению в

Количество пациентов с терминальной почечной недостаточностью представлено в табл. 1.

Таблица 1

Количество больных с заболеваниями почек в стадии ТПН в 2000–2009 гг.

|

Год |

Число больных, n |

Средний возраст, лет (М±m) |

|

2000 |

16 |

45,0±15,6 |

|

2001 |

17 |

44,7±14,2 |

|

2002 |

22 |

45,9±12,1 |

|

2003 |

16 |

45,3±14,4 |

|

2004 |

16 |

43,0±14,8 |

|

2005 |

30 |

43,7±12,6 |

|

2006 |

24 |

43,2±15,1 |

|

2007 |

14 |

42,3±14,7 |

|

2008 |

16 |

48,3±12,9 |

|

2009 |

23 |

44,8±13,5 |

В течение 10 лет выявлена тенденция к увеличению числа пациентов с терминальной ХПН. Так, за 2000–2004 гг.: 87 случаев (в среднем 17,4 в год), в то время как в 2005–2009 гг. – 107 (в среднем 21,4 в год); прирост новых случаев ТПН за 5летний период составил 22,9% (р<0,01).

Наблюдается неоднородное распределение количества больных по возрастным группам с ми- старших возрастных группах чис-

Рис. 2. Распределение больных заболеваниями почек в стадии ТПН по возрастным периодам.

ла пациентов с терминальной ХПН и количественному нарастанию сосудистого континуума.

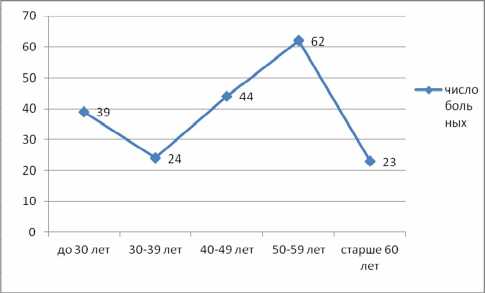

Структура пациентов по гендерному признаку с увеличением возраста имеет отчетливую тенденцию к уменьшению доли мужчин: в возрасте до 30 лет преобладают мужчины – 57,5%; в возрасте от 30 до 49 – доля мужчин уменьшается до 53,5%, в возрасте 50–59 лет – 52,3% мужчин; в структуре пациентов старше 60 лет превалируют женщины, где доля мужчин уменьшается до 37,8% (r1=0,920, r2=0,904; р=0,028), а доля женщин увеличивается до 62,2% (рис. 3).

Рис. 3. Доля мужчин и женщин больных ТПН в различные возрастные периоды.

Сопутствующие заболевания и осложнения наблюдались у 97,5% пациентов, у 2,5% от общего числа больных ТПН (пять больных, средний возраст которых составил 22,2±6,2 года) осложнений не выявлено. В структуре сопутствующих заболеваний и осложнений сердечно-сосудистый континуум зарегистрирован у 87,9% больных; средний возраст этой категории больных – 46,8±16,5 лет, в то время как средний возраст больных без сердечнососудистых заболеваний – 22,6±6,5 лет (р<0,001). Структура осложнений и сопутствующих заболеваний представлена в табл. 2.

Таблица 2

Структура осложнений и сопутствующих заболеваний больных мочевыводящей системы в стадии ТПН (N=198)

|

Наименование |

Всего, n(%) |

|

Артериальная гипертензия |

162(81,8) |

|

Анемия |

84 (42,4) |

|

Язвенная болезнь |

9 (4,5) |

|

Нарушения водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного состояния |

46 (23,2) |

|

Ишемическая болезнь сердца |

11 (5,6) |

|

Общий атеросклероз |

15 (7,6) |

|

Миокардиодистрофия |

29 (14,6) |

|

Гипертоническое сердце |

11 (5,6) |

|

Постинфарктный кардиосклероз |

1 (0,5) |

|

Нарушения ритма сердца |

4 (2,0) |

|

Сердечная астма |

3 (1,5) |

|

Хроническая сердечная недостаточность |

4 (2,0) |

|

Последствия острого нарушения мозгового кровообращения |

5 (2,5) |

|

Кардиомиопатия |

5 (2,5) |

|

Цереброваскулярные заболевания |

9 (4,5) |

|

Аневризма аорты |

1 (0,5) |

|

Дислипидемия |

4 (2,0) |

В структуре сердечно-сосудистого континуума артериальная гипертензия занимает первое место. Поражение сердца (ИБС, гипертоническое сердце, кардиомиопатия, миокардиодистрофия и прочие) выявлено у 32,4% пациентов, что значительно превышает распространенность этих забо- леваний в общей популяции населения России. АГ является на Севере не просто широтным феноменом, она образуется на фоне исходно высокого уровня активности ренин-ангио-тензиновой системы и затрагивает морфофункциональные изменения во всех органах и системах. По мере увеличения возраста и «северного» стажа наблюдается усиление дизадаптивных реакций со стороны организма, а перестройка морфофункциональной организации сердечно-сосудистой системы неуклонно прогрессирует [11]. Что служит отягощающим фактором возникновения и скорости развития сосудистого континуума, который становится фактором, лимитирующим адаптационные процессы.

Проанализирована частота осложнений и сопутствующих заболеваний у пациентов различных возрастов. В возрасте до 30 лет только половина больных имели сердечно-сосудистые заболевания, в то время как у исследуемых лиц старше 30 поражение сердечно-сосудистой системы выявлено у всех обследованных: на одного пациента приходилось от одного до четырех сердечно-сосудистых заболеваний одновременно. Число сердечно-сосудистых заболеваний у больных ТПН в различные возрастные периоды представлено в табл. 3.

Таким образом, выявлена высокая распространенность и полиморбидность сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов заболеваниями по-

Таблица 3

Число осложнений ТПН в различные возрастные периоды

Гетерогенность функционирования сердечнососудистой системы, ее чувствительность к изменениям внешних природных условий определяются функциональными связями между органами и системами организма, которые находятся в состоянии напряжения регуляторных систем, основную роль среди которых играют почки. В результате чего «цена» функционирования сердечно-сосудистой системы выше, чем в средней полосе. Следствием экстремальных неблагоприятных условий на Севере будет являться быстрое и более интенсивное по степени поражения формирование кардиоренального континуума [18, 19].

Таким образом, терминальная стадия почечной недостаточности в условиях Севера – это серьезная проблема, поскольку наблюдается постоянный рост числа больных, требующих проведения дорогостоящих методов заместительной почечной терапии. Пациенты с ТПН, начиная с молодого возраста, подвержены высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, встречающихся у данной категории больных в три-четыре и более раз чаще, чем в общей популяции населения. Ускоренное развитие сердечно-сосудистого континуума при заболеваниях почек в условиях Севера остается на современном этапе одной из актуальных междисциплинарных проблем медицинской науки, так как объединяет, по крайней мере, интересы ведущих областей медицины — нефрологии и кардиологии. В связи с этим использование современных методов ранней диагностики и лечения почечной патологии позволит предотвратить или отсрочить развитие ренокардиального континуума.

Выводы

-

1. Проживание в условиях Севера больных с заболеваниями почек в стадии ТПН обусловливает высокий риск развития ренокардиального континуума. В Республике Коми в структуре сопутствующих заболеваний и осложнений преобладает поражение сердечно - сосудистой системы в 87,9% случаев, что превышает показатели распространенности болезней системы кровообращения в общей популяции населения Российской Федерации.

-

2. У пациентов старше 30 лет ренокардиаль-ный континуум выявлен в 100% случаев и представлен несколькими заболеваниями. Наиболее частым кардиологическим осложнением является артериальная гипертензия, диагностированная у 81,8% больных, что значительно превышает распространенность АГ в общей Российской популяции.

-

3. Целесообразно проведение ранней диагностики, своевременного и адекватного лечения и активной профилактики хронических заболеваний почек, а также устранения факторов прогрессирования почечной недостаточности, в том числе артериальной гипертензии.

Список литературы Сосудистый континуум у больных с терминальной почечной недостаточностью в условиях Севера

- Нечаева Э.В. Актуальные проблемы реформирования здравоохранения Республики Коми. М., 2002. С. 44-67.

- Варламова Н.Г., Евдокимов В.Г., Рогачевская О.В., Бойко Е.Р. Динамические характеристики функции внешнего дыхания у молодых мужчин севера в годовом цикле//Физиология человека. 2010. Т.36. №3. С.123-129.

- Швецов М.Ю., Фомин В.В. Хроническая почечная недостаточность -пандемия, которую можно остановить. Принципы современной нефропротективной стратегии//Медицина. Качество жизни. 2006. № 4 (15). С. 96-107.

- Brooks M.M., Jones R.H., Bach R.G. et al. Predictors of mortality and mortality from cardiac causes in the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) randomized trial and registry//Circulation, 2000. No. 101. P. 2682-2689.

- Ступаков И.Н. Смертность от ишемической болезни сердца в Российской Федерации//Здравоохранение. 2008. №7.

- Шальнова С.А., Баланова Ю.А., Константинов В.В. и др. Артериальная гипертония: распространенность, осведомленность, прием антигипертензивных препаратов и эффективность лечения среди населения Российской Федерации//Российский кардиологический журнал. 2006. №4. С. 45-50.

- Авцын А.П., Жаворонков А.А., Марачев А.Г., Милованов А.П. Патология человека на Севере. М.: Медицина, 1985. 166 с.

- Варламова Н.Г. Состояние сердечно-сосудистой системы жителей Европейского Севера//Вестник Коми научного центра УрО РАН. Сыктывкар, 2000. Вып. 16. С. 28-41.

- Foley R.N., Parfrey P.S., Sarnak M.J. Clinical epidemiology of cardiovascular disease in chronic renal disease//Am. J. Kidney Dis., 1998. No. 32. P.112-119.

- Joki N., Hase H., Nakamura R., Yamaguchi T. Onset of coronary artery disease prior to initiation of haemodialysis in patients with endstage renal disease//Nephrol Dial Transplant, 1997. No. 12. P. 718 -723.

- van Domburg R.T., Hoeks S.E., Welten G.M., Chonchol M. et al. Renal insufficiency and mortality in patients with known or suspected coronary artery disease//J. Am. Soc. Nephrol., 2008. No. 19. P. 158 -163.

- Levey A.S., Beto J.A., Coronado B.E., Eknoyan G. et al. Controlling the epidemic of cardiovascular disease in chronic renal disease. National Kidney Foundation Task Force on Cardiovascular Disease//Am. J. Kidney Dis., 1998. No. 32. P. 853-906.

- Go A.S., Chertow G.M., Fan D. et al. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization//N. Engl. J. Med. 2004. No. 351. P. 1296-1305.

- Vanholder R., Glorieux G., De Smet R., Lameire N. New insights in uremic toxins//Kidney Int. 2003. No. 63 (suppl. 84). P. 6-10.

- Raj D. S. Advanced glycation end products: A nephrologists perspective//Am. J. Kidney Dis. 2000. No. 35. P. 365-380.

- Zoccali С. Cardiorenal risk as a new frontier of nephrology: research needs and areas for intervention//Nephrol. Dial. Transplant. 2002. No. 17 (suppl. II). P. 50-54.

- London G.М., Guerin A. P., Marchais S.J. et al. Cardiac and arterial interactions in end-stage renal disease//Kidney Int. 1996. No. 50. P. 600-608

- Foley R.N., Parfrey P.S., Sarnak М.J. Epidemiology of cardiovascular disease in chronic renal disease//Am. J. Soc. Nephrol. 1998. No. 9 (suppl.). P. 16-23.

- Kawagishi Т., Nishizawa Y., Konishi T. et al. High-resolution B-mode ultrasonography in evaluation of atherosclerosis in uremia//Kidney Int. 1995. No. 48. P. 820-826.