Сотрудники Ботанического института АН СССР – жертвы политических репрессий 1930-х годов

Автор: Голуб В.Б.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приводятся неизвестные и малоизвестные биографические сведения о сотрудниках ботанического института АН СССР, пострадавших в годы политических репрессий (1935–1940).

Ботанический институт АН СССР, политические репрессии, 1935–1940 гг.

Короткий адрес: https://sciup.org/148332063

IDR: 148332063 | УДК: 58.007 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-4-16-47

Текст научной статьи Сотрудники Ботанического института АН СССР – жертвы политических репрессий 1930-х годов

Из выступления на церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» в Москве на проспекте Академика Сахарова. 30 октября 2017 г. .

Текст из видеозаписи в блоге президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в День памяти жертв политических репрессий 30 октября 2009 г. .

Как отметил Д.А. Медведев еще в 2009 г., большинство граждан нашей страны не могут назвать фамилии даже известных людей, которые пострадали или погибли в годы сталинских репрессий . Что же говорить о простых гражданах? Я хочу привести краткие сведения о пострадавших от политических репрессий людях из близкой мне профессиональной сферы, которые работали в Ботаническом институте АН СССР, ограничиваясь, в основном, только второй половиной 1930-х годов. В рассмотренный скорбный список включены лица, невзирая на должности: будь то сторож, каким был А.И. Шипольский, или исполняющий обязанности директора Ботанического института, каковым являлся Ю.Д. Цинзерлинг. Не обращаю я также внимание и на длительность работы в институте, включив в список жертв репрессий сотрудников, проработавших в нем всего лишь несколько дней (П.П. Круглик).

Особенностью репрессий тридцатых годов являлось то, что осуждение одного члена из состава семьи распространялось на других: мужей, жен, детей, родителей. Их отправляли в исправительно-трудовые лагеря или выселяли из больших городов. Пострадавшие таким образом сотрудники Ботанического института также включены в список репрессированных.

Статья носит компилятивный характер, и состоит из отдельных кратких очерков. Касаясь осуждения тех или иных лиц, я старался по возможности опираться на уже опубликованные и выверенные данные, такие, например, как представленные в многотомной сводке «Ленинградский мартиролог, 1937–1938: Книга памяти жертв политических репрессий». Но поскольку не для всех сотрудников Ботанического института такие сведения существуют, использовал материалы, извлеченные из доступных архивных источников.

Для одних работников института удалось найти много сведений, для других – очень мало. Поэтому очерки получились разного размера. Дополнительно к тексту я старался насытить статью фотографиями. Причем, если был выбор, то брал фотографии не портретного характера, а такие, на которых мои герои находились среди сослуживцев и друзей, даже если их всех не удавалось опознать и выяснить инициалы имен и отчеств, а также установить дату съемки. К сожалению, фотографий части репрессированных сотрудников института, причем довольно известных, не удалось найти. Отчасти это связано с тем, что хранить фотографии «врагов народа» было опасно. А на тех фотографиях, которые сохранялись, их изображения замазывали.

Следует заметить, что часть лиц, о которых идет речь в статье, начинали работу в Ботаническом сад у1, некоторые – в Ботаническом музее. В 1931 г. эти учреждения объединены в одно, получившее название Ботанический институт (БИН).

Для подготовки настоящей статьи, кроме литературных источников, использованы материалы, хранящиеся в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), Архиве Российской академии наук (АРАН), Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук СПбФ АРАН), фотоархиве Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (фотоархив БИН), Государственном архиве Российской Федерации (Г АРФ), Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), Научном архиве Русского географического общества (Архив РГО), Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), Государственном архиве Пермского края (ГАПК), электронном архиве Фонда Иофе.

Массовые общегосударственные репрессии в 1937 г. совпали с проверкой БИН Комиссий партийного контроля (КПК). Она была начата в связи с письмом, отправленном в ее адрес в конце мая 1937 г. молодыми сотрудниками института (Golub, 2023). В этом письме и в дополнительно составленных документах содержались жалобы на директора БИН Б.А. Келлера2 и его заместителя В.П. Савича3, а также на некоторых других работников института. Кроме справедливых указаний на бюрократию и хозяйственные недостатки, в этих документах содержались обвинения идеологического характера, а также во вредительстве, увязывающихся с наличием в Академии наук и в БИН «врагов народа».

Контролеры КПК проверяли БИН в течение нескольких месяцев. Заключительный документ по этой проверке был подготовлен к середине сентября. В период этой проверки начались аресты сотрудников института. Но они не были связаны с деятельностью этой комиссии, а, вероятнее всего, проводились в рамках «польской операции» НКВД (Petrov, Roginskiy, 1997). Были арестованы А.М. Ягелло, В.А. Абрамчик, И.А. Шипольский, П.П. Круглик – поляки по национальности или родившиеся в Польше. Их фамилии, как «врагов народа», появились в документах КПК в процессе работы этой комиссии.

Краткие очерки, посвященные сотрудникам Ботанического института, которые пострадали в годы репрессий, расположены по датам, когда эти трагические события их коснулись.

Булавкина-Ончукова Анна Александровна (1882 – 1947)

Являясь научным сотрудником Ботанического института, была выслана в 1935 г. из Ленинграда вместе с мужем.

Анна Александровна родилась в 1882 г. в г. Ревель (Таллин) в мещанской семье. На первом году жизни она потеряла мать, а в 12 лет – отца. Еще в Ревеле ее заинтересовал мир растений, она собирала растения в гербарий. В 1908 г. в 16 лет уехала в Петербург, где поступила на Высшие женские естественнонаучные курсы М.А. Лохвицкой-Скалон. В 1910 и 1911 гг. Булавкина выезжала в Ахтырский и Изюмский уезды Харьковской губернии, в 1912 г. – в Оренбургскую и Уфимскую губернии. В 1913 г. Анна Булавкина принимала участие в Ханкайской экспедиции В.Л. Комаров а4 в Южно-Уссурийский край. В 1914 и 1915 гг. занималась сборами гербария в Подмосковье (Kin, Savinova, 2015).

После окончания высших женских курсов в 1916 г. Булавкина начала работать в Ботаническом саду, а также на кафедре ботаники Петроградского университет а5. И в Ботаническом саду, и в университете ее руководителем был В.Л. Комаров. Полевые исследования вела: в 1917 г. – в Мурманской губернии, в 1918 г. – в Новгородской губернии, 1919 г. – в Тверской губернии, 1920 г. – в Псковской губернии, в 1922 г. – в Череповецкой губернии 1925 г. – в Тверской губернии, в 1926 и 1928 гг. – под Ленинградом, в 1929-1934 гг. – в г. Сарапул и его окрестностях, в 1930 г. – в Крыму (Lipshitz, 1947).

В 1929 г. Анна Александровна вышла замуж за Николая Евгеньевича Ончукова – известного фольклориста и этнографа. В сентябре 1930 г. он был арестован в связи развернувшимися в стране гониями на краеведов, а в 1931 г. осужден на высылку из Ленинграда. О его досрочном освобождении из ссылки, кроме жены, ходатайствовал известный писатель М. Горький. В августе 1932 г. Николай Евгеньевич возвратился в Ленинград (Blazhenkova, Senatorov, 2015).

После убийства С.М. Кирова в марте 1935 г. Н.Е. Ончуков, как «социально опасный элемент», лишается права проживания в 15-ти крупнейших городах страны и высылается из Ленинграда вместе с женой. Анна Александровна не хотела выезжать с мужем в провинцию. Еще до выезда из Ленинграда, а потом из Пензы, куда переселилась семья, она обращается в различные инстанции с заявлениями, в которых пишет, что ее высылка из Ленинграда несправедлива, акцентируя внимание на том, что замужем недолгое время и не была на иждивении мужа. Видимо, у нее были надежды на какое-то снисхождение власти лично к ней, поскольку в декабре 1935 г. она писала В.Л. Комарову уже из Пензы: « Если все будет так как я предполагаю, то в феврале я буду в Ленинг[раде] для работы в библиотеке и Гербарии… »6. Но этого не случилось, наоборот, ситуация еще более ухудшилась. В октябре 1939 г. Н.Е. Ончуков был оклеветан в доносе и осужден за антисоветскую пропаганду по статье 58-10 уголовного кодекса РСФСР на 10 лет заключения. Он отбывал наказание в концлагере, расположенном вблизи Пензы, где и умер в марте 1942 г. (Blazhenkova, Senatorov, 2015).

В Пензе в 1935–1939 гг. Булавкина-Ончукова, будучи старшим научным сотрудником Куйбышевского заповедника (впоследствии – Жигулевский заповедник), проводила исследования и в Бузулукском бору. С 1939 г. Анна Александровна переходит в Пензенский ботанический сад на должность старшего научного сотрудника, в котором работала до конца своей жизни. Она скончалась в 1947 г. и похоронена на Митрофановском кладбище г. Пензы.

В числе публикаций Булавкиной-Ончуковой 27 научных работ, 2 из которых монографии. Кроме этого, сохранилась 21 рукопись (Novikova et al., 2022). Особо следует отметить ее обработку рода Aquilegia для фундаментальной «Флоры СССР» (Bulavkina, 1937).

В Пензенском ботаническом саду. Слева направо: стоят – Е.П. Смирнова, О.С. Иваничева, В.В. Павер, Б.П. Сацердотов, Н.В. Новосельцева, В.Ф. Кензин, М.Т. Прокофьева; сидят – Н.В. Крысина, А.А. Ончукова-Булавкина, Е.П. Исаева; на траве – В. Лушкин, М. Бушмина, А. Макаров. 1947 г. Фотоархив БИН.

In the Penza Botanical Garden. From left to right: standing – E.P. Smirnova, O.S. Ivanicheva, V.V. Paver, B.P. Satzerdotov, N.V. Novoseltseva, V.F. Kenzin, M.T. Prokofieva; sitting – N.V. Krysina, A.A. Onchukova-Bulavkina, E.P. Isaeva; on the grass – V. Lushkin, M. Bushmina, A. Makarov. 1947. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Васильковский Петр Евгеньевич (1878 – 1938)

«Васильковский Петр Евгеньевич, 1878 г. р., уроженец г. Витебск, русский, из дворян, беспартийный, деятель охраны природы, член Центрального бюро краеведения, зав. отделом звероводства и охоты Института животноводства, перед арестом зав. сектором Ботанического института, проживал: г. Ленинград, В.О., 9-я линия, д. 56, кв. 4. Арестован 6 марта 1935 г. Особым совещанием при НКВД СССР 9 марта 1935 г. осужден как "социально опасный элемент" на 5 лет ссылки. Отбывал наказание в г. Атбасар, работал лаборантом Райздравотдела, проживал: ул. Энгельса, д. 39. Арестован 3 марта 1938 г. Решением НКВД СССР 2 сентября 1938 г. приговорен по ст. 58-6 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 2 сентября 1938 г.» (Leningradskiy martirolog..., 2009, с. 78).

В архивных документах, принадлежащих БИН, сведений о Петре Евгеньевиче Васильковском не обнаружено. Но он несколько раз упоминается в материалах проверки института контролерами КПК в 1937 г. как бывший заведующий политико-просветительным сектором, арестованный и высланный из Ленинграда7. Кроме того, сам он указывал, что дополнительно к этой должности «состоял старшим научным сотрудником Отдела сырья Ботанического института»8.

Васильковский окончил Павловское военное училище, позднее – Археологический институт. Служил в армии, в 1905 г. в чине капитана вышел в отставку, с 1910 г. посвятил себя литературной и научной работе.

В 1918 г. Васильковский подал заявление в Иностранный отдел управления Петроградского губернского Исполнительного комитета Совета рабочих: « как уроженец Ошмянского уезда Виленской губ[ернии] желаю быть уволенным из гражданства Российской Федеративной Республики вместе с семьей моей … »9. Для доказательства того, что является потомком выходцев из Польши, приложил послужной список своего деда Карла Казимировича Василевского, из которого было видно, что тот из дворян Виленской губерни и10.

В 1935 г. был выслан из Ленинграда вместе с женой и сыновьями 13 и 28 лет в Казахстан в г. Атбасар. Находясь в ссылке, в 1936 г. просил видного географа В.П. Семенова-Тян-Шанског о11, с которым сотрудничал в природоохранительных обществах, помочь ему переехать из этого города в Алма-Ату, где он мог бы работать по специальност и12. Об этом же он ходатайствовал в письмах в организацию «Помполит» («Помощь политическим заключенным»). Из этих писем видно, что с просьбой о пересмотре дела он обращался в НКВД и Прокуратуру ССС Р13.

В марте 1938 г., находясь в Атбасаре, он был еще раз арестован и расстрелян в день вынесения приговора. Биография Васильковского, внесудебный характер приговора, скорость его исполнения дают основания полагать, что он уже в Казахстане стал жертвой «польской операции» НКВД в момент, когда она уже заканчивалась.

Васильковский проявил себя как активный деятель охраны природы в дореволюционной России и СССР. Его работа в этой области достаточно хорошо освещена в очерке В.Е. Борейко (Boreyko, 2001). Он являлся членом Центрального бюро краеведения, руководителем его природоохранной комиссии, Общества распространения естественно-исторического образования, Ленинградского общества изучения местного края, заместителем председателя Ленинградского областного общества натуралистов, Северо-Западного бюро краеведения, Бюро краеведения Ленинградской области. Принимал участие в различных краеведческих и природоохранных съездах. В 1927 г. на 1-м краеведческом съезде Северо-Западной области сделал доклад «Роль школы в охране природы», на 1-м Всероссийском съезде по охране природы – «Охрана природы и краеведение», на 1-м Всероссийском съезде любителей мироведения – «Роль любителя в сохранении промысловых богатств России». В 1928 г. участвовал в организации в Ленинграде первой всесоюзной выставки по охране природы. Он инициатор издания ежеквартального периодического природоохранного сборника в СССР, вел раздел «Охрана природы» в журнале «Краеведение» c 1927 г. до запрета журнала в 1929 г.

Васильковский один из первых экологов, которые обратили внимание на влияние военных действий на природу. На эту тему, когда шла война в Европе, 25 октября 1916 г. он сделал доклад на заседании «Императорского общества ревнителей истории». Сообщение о выступлении Васильковского помещено в газете «Новое время» (№ 14601, с. 6).

Васильковский – автор и редактор многих научно-популярных и научных книг по биологии, охране природы и краеведению: «Чудеса животного мира» (1910), «Чудеса растительного царства» (1911), «Диковинки Земли» (1912), «Чудеса подводного царства» (1912), «Царство «Арктиды» (1914), «Северные полярные страны» (1914), «Спутник юного натуралиста» (1915), «Охрана природы и краеведы» (1927), «Природа и население Ленинградской области: справочная книга по краеведению» (1928). Он – редактор книги «Справочник по вопросам охраны природы, искусства, быта и старины» (1927) и ряда других изданий, автор множества статей, связанных с охраной природы, печатавшихся в журналах: «Природа и люди», «Охота и природа», «Живая природа», «Краеведение» и др.

К сожалению, не удалось найти фотографии Васильковского. Вместо нее помещаю обложки нескольких его книг.

Научно-популярные книги П.Е. Васильковского. Popular science books by P.E. Vasilkovsky.

Фитингоф Петр Георгиевич (1887 – 1938)

«Фитингоф Петр Георгиевич, 1877 г. р., уроженец г. Витебск, русский, из дворян, беспартийный, библиограф по договору в Ботаническом институте АН СССР, проживал: г. Ленинград, ул. Желябова, д. 15, кв. 18. Арестован 14 марта 1935 г. Особым совещанием при НКВД СССР 16 марта 1935 г. осужден как «социально опасный элемент» на 5 лет ссылки. Отбывал срок в г. Орск, преподаватель латинского языка в школе акушерок при горбольнице. Арестован 10 сентября 1937 г. Тройкой УНКВД Оренбургской обл. 23 октября 1937 г. приговорен по ст. ст. 58-1а-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Оренбург 27 октября 1937 г.» (Leningradskiy martirolog..., 2012, c. 288).

Фитингоф являлся представителем древнего баронского р ода остзейского дворянств а14.

Каких-либо архивных сведений о Фитингофе, принадлежащих БИН, найти не удалось. Из кратких биографических данных, приведенных в «Ленинградском мартирологе», видно, что путь на его Голгофу схож с тем, который был у Васильковского: дворянин, интеллигент, «кировский поток» и, вероятно, жернова «национальных операций» НКВД.

ion вЛ flJtfW ilitlil^hofr BfMMt S(hrctH

Герб рода баронов Фитингоф. Coat of arms of the family of barons Fittinghoff.

Лац Гирт Иванович (1883 – 1938)

«Лац Гирт Иванович, 1883 г. р., уроженец хут. Суук Амботенской вол. Газенопотского у. Курляндской гу б15. , латыш, из крестьян, беспартийный, рабочий-садовод Ботанического сада Академии наук, проживал: г. Ленинград, Херсонская ул., д. 20, кв. 36. Арестован 26 апреля 1936 г. Спецколлегией Леноблсуда. 27 июня 1936 г. осужден по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 6 лет лишения свободы. Отбывал наказание в Соловках. Особой тройкой УНКВД ЛО 14 февраля 1938 г. приговорен за "контрреволюционную фашистскую агитацию среди заключенных" к высшей мере наказания. Расстрелян в Соловках 17 февраля 1938 г.» (Leningradskiy martirolog, 2008, с. 237).

С 1901 г. до 1930 г. Гирт Иванович работал преимущественно садоводом в различных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинграда. С 1930 г. – садовод Ботанического сада, с 1931 г. – в той же должности в Ботаническом институте. Уволен из института 26.04.1936 г. в связи с аресто м16.

Если расстрел Лаца на Соловках можно увязать с проведением «национальных операций», то причины его ареста в 1936 г. не ясны. Статья 58-10 УК РСФСР предусматривала наказания за пропаганду или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространению или изготовлению, или хранению литературы того же содержания. Очевидно, что садовник Лац не виновен в этом, поскольку полностью реабилитирован прокуратурой Архангельской области в 1989 г.17.

Седых Аполлинария Александровна (1897 – ?)

Уволена из Ботанического института по собственному желанию 4.12.1936 г. Уход из института был связан с ее высылкой из Ленинграда как жены «врага народа».

Аполлинария Александровна родилась в г. Пермь в 1897 г. Окончила педагогический факультет Пермского государственного университета в 1930 г. Работала в Пермской публичной библиотеке и педагогом. Переехала из Перми в Ленинград вместе с мужем и детьми. В августе 1934 г. зачислена в штат БИН на должность препаратора, переведена на должность старшего лаборанта в июле 1935 г .18

Муж Аполлинарии Александровны, Семен Николаевич Седых, с 1930 г. учился в аспирантуре и работал на различных должностях в Академии наук в Ленинграде. С 1 по 22 марта 1936 г. состоял помощником академика–секретаря Отделения общественных наук АН СССР. 23 марта 1936 г. арестован. Судя по протоколу допроса, его обвиняли в участии в троцкистско-зиновьевской террористической организаци и19. 11 октября 1936 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания и в этот же день расстреля н20. Аполлинария Александровна с двумя сыновьями 9 и 13 лет выслана в Красноярский край. По пути в Сибирь она оставила детей у родственников в Перми. Ей разрешили вернутся в Пермь в 1945 г. для ухода за умирающим младшим сыном Павлом, пришедшим больным с фронта.

После реабилитации мужа Аполлинария Александровна в 1963 г. обратилась к секретарю Василеостровского районного комитета КПС С21 г. Ленинграда с ходатайством о восстановлении членства в коммунистической партии своего мужа посмертно. Это ходатайство было удовлетворено. Умерла Аполлинария Александровна в конце 1970-х годов (Kostitsyn, 2016).

Работая в Ботаническом институте, Аполлинария Александровна опубликовала статью в журнале «Советская ботаника» (Sedykh, 1936).

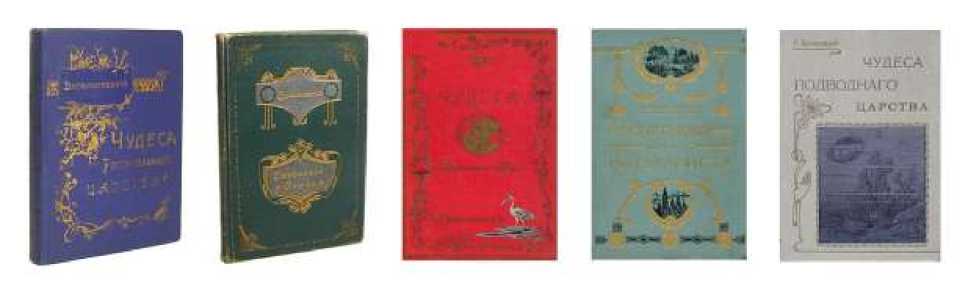

С.Н. и А.А. Седых на юге. 1927 г. ГАПК. Ф. р-1706. Оп. 2. Д. 167.

S.N. and A.A. Sedykh at a southern resort. 1927. State Archives of Perm Krai. Fund р-1706. Inventory 2. File. 167. List 1.

Абрамчик Владимир Андреевич (1882 – 1937)

«Абрамчик Владимир Андреевич, 1882 г. р., уроженец Польши, поляк, беспартийный, старший садовод Ботанического института. До ареста проживал в г. Ленинград. Арестован 7 июня 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР, 25 августа 1937 г. приговорен по ст. ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 27 августа 1937 г.» (Leningradskiy martirolog..., 1995, с. 62).

Владимир Андреевич родился в крестьянской семье, окончил школу садоводства. Работал по специальности в Лодзи и Познани, с 1910 г. – в имении Жемчужино Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. После 1917 г. – там же в сельскохозяйственной коммуне и военизированном колхозе «Красная Жемчужина», в 1921-1925 гг. – в совхозе, организованном в бывшем имении Рапти в Лужском уезде, – заведующим садово-цветочным хозяйством. В 1926 г. принят на работу помощником ученого садовода Ботанического сада.

В 1936 г. заведующий Отделом ботанического сада БИН Н.В. Шипчинский22 вместе с заместителем директора института В.П. Савичем в стенной газете поздравили Абрамчика в связи с десятилетием его работы в институте, отметив его яркие достижения в выведении новых сортов23. Тот же Шипчинский 28 марта 1937 г. дал Абрамчику блестящую характеристику, которая хранится в его «личном деле»24.

Для иллюстрации атмосферы того времени приведу отрывок из записки Шипчинского в Комиссию партийного контроля, проверявшей институт в июне – сентябре 1937 г. Обвиняя в ряде недостатков в работе своего отдела директора института Б.А. Келлера и его заместителя В.П. Савича, он упомянул арестованного садовника В.А. Абрамчика. Последнему он вменял в вину вредительство, которое заключалось в потере и перепутывании этикеток к живым растениям: « Мы склонны были все неполадки в хозяйстве Абрамчика объяснять неумением его организовать производство и недостаточным знаниям его. Но теперь, когда НКВД арестовало Абрамчика, я склонен к тому, что Абрамчик не налаживал своего производства умышленно »25. Можно добавить к этому выводы бригады местного комитета профсоюза БИН, отраженные на ее заседании 25.11.1937 г. « Ценные валютные ассортименты <···> красивоцветущих растений <···> вредителем Абрамчиком не вносились в каталоги, не имели этикетажа или уничтожены... »26.

В. А. Абрамчик в оранжерее БИН. Фотоархив БИН.

V.A. Abramchik in the greenhouse of the Botanical Institute of the USSR Academy of Sciences. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Ягелло Александр Михайлович (1889 – 1937)

«Ягелло Александр Михайлович, 1889 г. р., уроженец г. Варшава, поляк, беспартийный, садовод Ленинградского ботанического института, проживал: г. Ленинград. Арестован 7 июня 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 31 августа 1937 г. приговорен по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 4 сентября» (Leningradskiy martirolog..., 1995, с. 651).

Александр Михайлович окончил 2 класса городского училища. С 1917 г. по 1921 г. служил в Красной Армии. В 1921 г. начал работать в Ботаническом саду. В 1937 г. заведовал оранжереей БИН, имел положительную характеристику. Арестован в ночь с 7 на 8 июня 1937 г. вместе с

Абрамчиком, о чем администрация БИН поставила в известность спецотдел АН СССР с пометкой « не подлежит оглашению »27. Как и в случае с Абрамчиком, после ареста комиссией профсоюзного комитета обнаружено, что коллекция растений в теплице, которой заведовал Ягелло, находится в крайне запущенном состояни и28.

Из документов, вложенных в «личное дело» Ягелло, видно, что его жена, Елизавета Алексеевна, выселена из квартиры № 25 по адресу Песочная, 2 и выслана из Ленинграда. Судьба ее неизвестна.

А.М. Ягелло. Фотоархив БИН. A.M. Jagiello. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Станишевский Борис Николаевич (1902 – 1937)

«1902 г.р., уроженец м. Роздово (Польша), украинец, беспартийный, экскурсовод Ботанического института, проживал: г. Ленинград, Саперный пер., д. 7. Арестован 28 июля 193 7 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР. 28 октября 193 7 г. приговорен по ст. 58-6 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 1 ноября 1937 г.» (Leningradskiy martirolog..., 1998, с. 3 87).

Борис Николаевич в 1911-1914 гг. учился в гимназии во Львове29. В 1919 г. закончил сельскохозяйственное училище в с. Конь-Колодезь Воронежской губернии. В 1929-1930 гг. работал в должности ассистента Воронежского сельскохозяйственного института, где познакомился с Б.А. Келлером, который, как пишет Станишевский в своей анкете, вложенной в «личное дело», рекомендовал его на должность экскурсовода БИН. В 1930-1937 гг. работал в Ленинградском сельскохозяйственном институте (до 1934 г. Агропедагогический институт), а также несколько месяцев в – 1935 г. во Всесоюзном институте растениеводства. Проживал в Ленинграде в общежитии аспирантов Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина. Подготовил к защите диссертацию по теме: «Энтоопыление культурных растений». Как следует из документов «личного дела», числился в БИН «сезонным экскурсоводом» по временному договору, который предусматривал его работу с 21 мая по 21 сентября 1937 г.30 В этот период он и был арестован.

Шипольский Иосиф Антонович (1900 – 1937)

«Шипольский Иосиф Антонович, 1900 г. р., уроженец и житель г. Ленинград, член ВКП(б) с 1925 г., исключен в 1937 г. в связи с арестом, поляк, садовод Ленинградского ботанического института. Арестован 13 августа 1937 года. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 31 августа 1937 года приговорен по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 15 сентября 1937 года» (Leningradskiy martirolog..., 1995, с . 637).

Иосиф Антонович окончил трехклассное училище и школу садоводства при Ботаническом саде в 1917 г.31 Некоторое время был секретарем партийного комитета ВКП(б) Ботанического института. В марте 1937 г. в качестве представителя партийной организации БИН командирован на четыре дня в Москву на совещание в Академию наук СССР, 9 августа присутствовал на заседании партийного комитета ВКП(б) институт а32, а через 4 дня арестован. На бывшем специальном расстрельном полигоне НКВД -МГБ -КГБ СССР, Левашовском мемориальном кладбище, Шипольскому установлен небольшой памятник-кенотаф.

По результатам проверки БИН комиссией КПК Шипольский уже после ареста, как «враг народа», вместе с рядом других сотрудников института обвинялся во вредительстве, заключавшемся в срыве работы по введению в культуру в СССР кака о33.

Сотрудники Ботанического института. Слева направо: Е.К. Косинска я34, В.П. Савич, И.А. Шипольский, Ларионов. 1934 г. Фотоархив БИН.

Employees of the Botanical Institute of the USSR Academy of Sciences. From left to right: E.K. Kosinskaya, V.P. Savich, I.A. Shipolsky, Larionov. 1934. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Памятник-кенотаф И.А. Шипольскому. Левашовское мемориальное кладбище.

[gal1]/0/).

Cenotaph monument to I.A. Shipolsky. Levashovo Memorial Cemetery.

Шипольский Антон Иосифович (1860 – ?)

Отец Иосифа Антоновича Шипольского. Уволен из Института 29 сентября 1937 г. « ввиду неразрешения проживания в Ленинграде »35. По архивным данны м36 родился 1860 г. в Ковенской губернии, Шавельском уезде, Радзивилишской волост и37. Работал в БИН с 1932 г. свиноводом и постовым сторожем. По воспоминаниям В.Н. Шипчинского, был служителем Ботанического сада еще до революции 1917 г. (Geltman, Andreev, 2014). Проживал вместе с женой и с сыном по адресу Песочная 2, кв. 18 («Дом ботаников»). Среди документов А.И. Шипольского имеется справка о наличии у него болезни сердца, а также заявление с просьбой предоставить отпуск на 10 дней с 23 сентября для ухода за тяжело больной женой.

« Ввиду неразрешения проживания в Ленинграде » больным старикам следовало покинуть город. Судьба А.И. Шипольского после увольнения из БИН неизвестна.

Порецкий Артемий Сергеевич (1901 – 1942)

«Порецкий Артемий Сергеевич , 1901 г.р., урож. г. Калуги, мужской, русский, гр-во СССР, высшее образование, беспартийный, временно исполняющий обязанности ученого секретаря ДВ-филиала Академии наук СССР, проживал в г. Владивостоке. Арестован 21.08.1937 г., обвинялся по ст.ст. 58-1, 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК. Военной Коллегией Верховного Суда СССР 21.08.1938 г. приговорен к 15 годам ИТЛ. Дело П-25979.

-

<■■■> Постановлением Пленума Верховного Суда СССР 06.03.1941 г. дело возвращено для доследования.

-

<■■■> Постановлением УНКВД по Приморскому краю 26.06.1942 г. дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Умер в тюрьме 15.02.42 г.» (Trifonov-Repin, 2015, с. 390).

Исполняя обязанности ученого секретаря дальневосточного филиала Академии наук СССР и проживая во Владивостоке, Порецкий оставался научным сотрудником БИН и отчислен из его штата в сентябре 1937 г .38

Артемий Сергеевич родился в семье коллежского советника А.Л. Караваева и его жены Е.А. Караваевой. Вместе с еще тремя детьми Караваевых в 1910 г. усыновлен Сергеем Александровичем Порецким – учителем естественной истории и географии санкт-петербургской гимназии К. Мая. Закончив школу, Порецкий в 1918 г. поступил в Московский университет на естественное отделение, но из-за болезни сестры для оказания ей помощи прервал свое образование и уехал к ней в Полтаву. В 1922 г. вернулся в Петроград, где продолжил обучение в университете. В.Л. Комаров, преподававший ботанику, обратил внимание на талантливого студента, и после окончания университета в 1925 г. Порецкий зачислен к нему в аспирантуру, в которой учился с 1926 г. по 1929 г .39

В 1926 г. поступил в Ботанический сад (с 1931 г. БИН) в Отдел геоботаники сначала на должность препаратора, затем работал младшим научным сотрудником, ученым специалистом-ботаником до 1937 г.40

В 1926-1927 гг. изучал флору и растительность Украины. Одновременно с этими полевыми исследованиями он участвовал в геоботаническом картографировании территории СССР, осуществлявшемся в Отделе геоботаники. С 1927 г. по 1931 г. проводил ботанические работы в горном Дагестане. В 1929-1931 гг. читал курсы лекций по систематике и морфологии растений в Тверском педагогическом институте, продолжая быть сотрудником БИН. В 1932 г. проводил геоботанические исследования и оценку кормовых ресурсов Каракалпакской АССР. В 19311933 гг. исполнял обязанности ученого секретаря, а в 1933 г. – заведующего Отделом геоботаники БИН. В 1935 г. Порецкому присуждена степень кандидата биологических наук без защиты диссертации.

В 1933 г. по инициативе В.Л. Комарова Порецкий назначен заведующим Сектором геоботаники, флоры и почвоведения Дальневосточного филиала АН СССР, а в 1937 г. – ученым секретарем всего филиала. В 1934-1935 гг., знакомясь с растительностью нового для него региона, он совершает поездки по Уссурийскому краю и на южные отроги Сихотэ-Алиня (Lavrenko, Semenova Tyan-Shanskaya, 1962).

Как написано в его биографии, помещенной в архиве Фонда Иофе, после ареста он провел без следствия в тюрьме несколько месяцев. В апреле 1938 г. на первом допросе его обвинили в принадлежности к контрреволюционной вредительской организации. На очных ставках арестованные по тому же делу работники Дальневосточного филиала АН СССР давали вынужденные пытками показания, от которых потом отказывались. Порецкий ни одного выдуманного обвинения не подписал. Но, тем не менее, был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15-и годам заключения в исправительно-трудовых лагеря х41.

Его брат, В.С. Порецкий, профессор ЛГУ, ходатайствовал о пересмотре дела. Об этом же хлопотал его учитель, академик В.Л. Комаров, который в декабре 1939 г. обратился в Верховный совет СССР с просьбой пересмотреть дело Порецкого. Это ходатайство заканчивалось фразой: « Очень прошу Вас обратить внимание на дело А.С. ПОРЕЦКОГО и, если это найдете возможным, принять меры к скорейшему его пересмотру, которое, я надеюсь, возвратит Родине преданного ей ценного специалиста так нужного в момент переживаемого нашей страной единодушного производственного подъема »42. Письмо В.Л. Комарова было передано в Верховный суд СССР и дало эффект, но с большим запозданием. Дело Порецкого было возвращено на доследование только в марте 1941 г. Однако двигалось настолько медленно, что Порецкий, дожидаясь его пересмотра 11 месяцев, умер в магаданской тюрьме (Semenova-Tyan-Shanskaya, 2013).

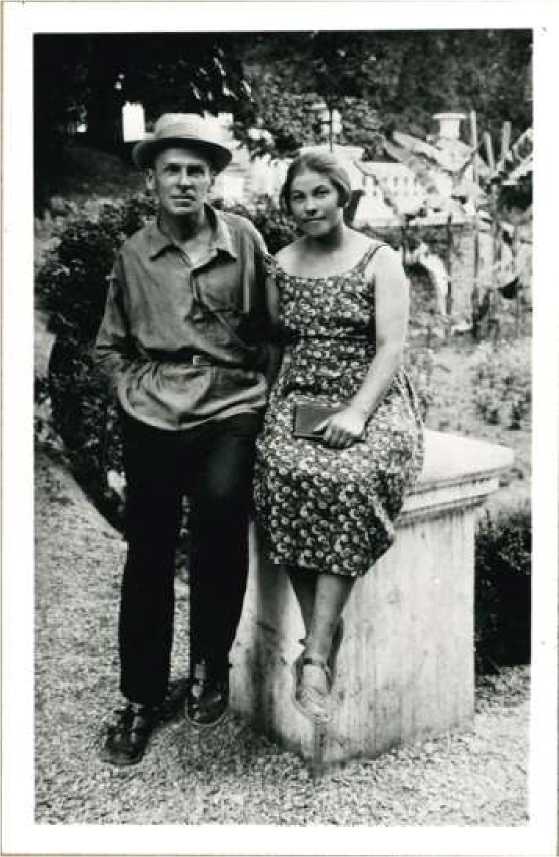

В.Л. Комаров и А.С. Порецкий в Уссурийском крае. 1935 г. АРАН. Ф. 277. Оп. 6. Д. 19. Л. 1. V.L. Komarov and A.S. Poretsky in the Ussuri region. 1935. Archive of the Russian Academy of Sciences. Fund 277. Inventory 6. File. 19. List 1.

Самбук Феодосий Викторович (1900 – 1937)

«Самбук Феодосий Викторович, 1900 г. р., уроженец м. Копаткевич и43 Копаткевичского р-на БССР, белорус, беспартийный, ученый специалист Ботанического института Академии наук, проживал: г. Ленинград, наб. Малой Невки, д. 7б, кв. 2. Арестован 17 сентября 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 3 ноября 1937 г. приговорен по ст. ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 10 ноября 1937 г.» (Leningradskiy martirolog..., 1998, с . 365). Был отчислен из Ботанического института со дня арест а44.

Феодосий Викторович в 1918-1922 гг. был учителем в родном поселке Копаткевичи. В 19221927 гг. учился на физико-математическом факультете Ленинградского университета. В 1925 г. начал работать препаратором в гербарии Ботанического музея АН СССР, в 1927 г. переведен на должность научного сотрудника. Со следующего года стал выезжать в экспедиции в Печерский край. После организации Ботанического институт приступил к работе в Отделе геоботаники этого учреждени я45.

В 1931 г. начал работать в Институте оленеводства, позже трудился также в Арктическом институте, продолжая оставаться по совместительству сотрудником БИ Н46. Специализировался в вопросах изучения флоры и растительности тундры и лесотундры Советского Союза. В «личное дело» Самбука вложены три весьма положительных отзыва о его работе, написанные профессором Ленинградского университета Н.А. Бушем. Также в этом деле хранится выписка из протокола заседания квалификационной комиссии Биологической ассоциации АН СССР от 14.09.1934 г. В этом документе говорится, что квалификация Самбука выше кандидатской степени и ему предлагается подготовить к защите докторскую диссертаци ю47.

По воспоминаниям жены Самбука, О. Ф. Газ е48, в день ареста он заканчивал работу над докторской диссертацией: «Все, – сказал он, – поставлена последняя точка, завтра сдам на машинку» (Gitterman).

В рамках акции «Последний адрес» на доме, где проживал Самбук, 12 августа 2018 г. установлена табличк а49. Вероятно, это единственный памятный знак, посвященный репрессированным сотрудникам БИН.

Члены ботанического кружка при кафедре систематики растений Ленинградского университета. Экскурсия в окрестности ст. Саблино. В центре у костра сидит Ф.В. Самбук; среди сидящих: О.Ф. Газе, З.Н. Смирнова, Г.П. Победимова, Т.К. Лепилова, К.А. Рассадина, А.П. Соколовская; стоят слева направо: Б.Н. Городков, А.А. Корчагин, Е.И. Штейнберг, Е.А. Селиванова, О.А. Стрелкова. Фотоархив БИН.

Members of the Botanical Club at the Department of Plant Taxonomy of Leningrad University. Excursion to the vicinity of Sablino station. F.V. Sambuk sits in the center by the fire; among those sitting: O.F. Gaze, Z.N. Smirnova, G.P. Pobedimova, T.K. Lepilova, K.A. Rassadina, A.P. Sokolovskaya; stand from left to right: B.N. Gorodkov, A.A. Korchagin, E.I. Shteinberg, E.A. Selivanova, O.A. Strelkova. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Круглик Петр Прокофьевич (1890 – 1937)

«Круглик Петр Прокофьевич, 1890 г. р., уроженец г. Воложин Ошмянского у. Виленской губ., белорус, служащий Лесотехнической академии, проживал: г. Ленинград, Песочная ул., д. 2, кв. 68. Арестован 22 сентября 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 14 октября 1937 г. приговорен по ст. 58-1а УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 18 октября 1937 г.» (Leningradskiy martirolog..., 1996, с. 186).

«Личного дела» среди архивных документов БИН нет. В «Ленинградском мартирологе…» Круглик указан как служащий Лесотехнической академии. Но в бумагах, принадлежащих комиссии КПК, есть такие строки: Нашей проверкой установлено, что помощник директора по адм. хоз. части Вашкевич (чл. ВКП/б/) крайне слабо справляется со своей работой и принимает на работу непроверенных людей, которых через 2-3 дня арестовывают органы НКВД. Вашкевичем были приняты Станишевский и Круглик, которые через 2-3 дня были арестованы органами НКВД50. Видимо из-за краткости пребывания Круглика в штате института никаких документов, подтверждающих его работу там, не сохранилось. Надо заметить, что жил он в «Доме ботаников», который находится на территории Ботанического сада БИН.

Вашкевич Дмитрий Максимович (1887 – 1938)

«Вашкевич Дмитрий Максимович, 1887 г. р., уроженец д. Русаковц ы51 Воложинской вол. Ошмянского у. Виленской губ., белорус, б. член ВКП(б), зам. директора Ботанического института АН СССР, проживал: г. Ленинград, Песочная ул., д. 24б, кв. 6. Арестован 6 октября 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 10 января 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-6-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 15 января 1938 г.» (Leningradskiy martirolog..., 2007, c . 78-79).

Имел трехклассное образование, до 1912 г. занимался сельским хозяйством на своей родине. Переехал в Санкт-Петербург, где был дворником, работал на заводах. В 1917 г. вступил РСДРП(б )52. Далее приведу фрагмент его автобиографии, изложенной в протоколе партсобрания в 1933 г., на котором он проходил «чистку »53.

«После революции уехал в Белоруссию, где работал подпольно в немецкой армии, < ··· > затем был арестован немцами. В тюрьме просидел месяц и вышел из тюрьмы с уходом немцев. В 1919 г. в Петрограде поступил в Красную Армию политруком 20 ноября, 5 декабря был выбран в Петроградский совет и переизбирался в него 3 созыва, работал в военной секции. После мобилизации коммунистов на фронт направлен на польский фронт, где работал до 1924 г., когда демобилизовался, был направлен организатором коллектива ВКП(б) в Ботанический сад. В Ботаническом саду был кладовщиком, председателем Рабочкома, завхозом »54. В 1931 г. ушел из БИН на строительство железной дороги в Казахстане. В 1932 г. вернулся в Ленинград и стал помощником начальника Волжской экспедиции академика Б.А. Келлера, а затем назначен помощником директора по административно-хозяйственной части БИН.

Из документов «чистки» видно, что Вашкевичу приходилось заниматься « развитием продовольственного снабжения Ботанического института. Заведено 7 свиней, около 500 кроликов, большая забота об их кормлении, надо организовывать огород »55.

Приказом по институту был уволен с 5.10. 1937 г. как « не справившийся с работой »56.

На собрании в Отделе ботанический сад БИН 13 апреля 1938 г. было сообщено, «что враг народа Вашкевич вредил в экскурсионной работе тем, что засорял кадры экскурсоводов, вызывал среди них недовольство и склоку. Всеми методами стремился уменьшить посещаемость Ботанического сада и оранжерей; не заключал вовремя договоров со школьным сектором горон о57 и домами культуры; назначил очень высокую плату в сад и оранжереи и тем самым ограничил приток посетителей »58.

В оранжерее БИН. Слева направо: в первом ряду – Смирнов, М.Я. Перкина, С.Е. Кожевников, Д.М. Вашкевич, А.М. Каншин; во втором ряду – В.И. Циток, Петров, Э.А. Апшенек, В.П. Петров, Н.Р. Жук; в третьем ряду – И.А. Шипольский, Н.И. Курпанов. Фотоархив БИН.

In the greenhouse of the Botanical Institute of the USSR Academy of Sciences. From left to right: in the first row – Smirnov, M.Ya. Perkina, S.E. Kozhevnikov, D.M. Vashkevich, A.M. Kanshin; in the second row – V.I. Tsitok, Petrov, E.A. Apshenek, V.P. Petrov, N.R. Zhuk; in the third row – I.A. Shipolsky, N.I. Kurpanov. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Грюнтух Рафаил Осипович (1903 – 1938)

«Грюнтух Рафаил Осипович, 1903 г. р., уроженец г. Рига, еврей, беспартийный, политэмигрант из Латвии, физиолог и биохимик, работал во Всесоюзном институте растениеводства, с мая 1937 г. научный сотрудник Ботанического института, проживал: г. Пушкин Лен. обл., ул. Красной Звезды, д. 8, кв. 1. Арестован 27января 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 11 октября 1938 г. приговорен по ст. 58-6-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 17 октября 1938 г.» (Leningradskiy martirolog..., 2010, с. 136).

Приводим сведения о Грюнтухе целиком по материалам его «личного дела»59. Рафаил Осипович окончил немецкую школу в Риге в 1922 г., затем уехал в Германию, где учился в Вюрцбурге, Киле, Лейпциге, специализируясь в области ботаники и биохимии растений. В Лейпцигском университете в 1929 г. получил степень доктора философии. В этом же году переехал в Россию и стал работать во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур (с 1930 г. Всесоюзный институт растениеводства – ВИР). В ВИР он занимался преимущественно изучением метаболизма яровизированных растений и вопросами зимостойкости растений (Gryuntukh, 1935). В январе 1937 г. был отчислен из ВИР по сокращению штата. В апреле этого же года поступил в Отдел растительного сырья в БИН в должности младшего научного сотрудника. Здесь включен в бригаду по составлению монографии: «Химические свойства растительного сырья СССР». В этом коллективе был ученым секретарем. В мае 1937 г. на Ученом совете ВИР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук и был утвержден квалификационной комиссий старшим научным сотрудником.

В автобиографии, написанной в мае 1937 г., указал, что женат с 1932 г., имеет дочь, которой 3 года и 7 месяцев; его родители и старший брат живут в Риге, младший брат эмигрировал в Палестину.

28.01.1938 г. уволен из БИН в связи с арестом.

Каминский Николай Робертович (1870–1938)

«Каминский Николай Робертович, 1870 г. р., уроженец и житель г. Ленинград, русский, беспартийный, руководитель экскурсий Ботанического сада, проживал: В.О., Съездовская линия, д. 7/2, кв. 29. Арестован 11 февраля 1938 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 31 августа 1938 г. приговорен по ст. 58-1а УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 11 сентября 1938 г.» (Leningradskiy martirolog..., 2009 , с. 184).

Отец Николая Робертовича – скрипач Роберт Николаевич Каминский – родился и проживал в Силезии. В 1866 г. был приглашен на службу в Мариинский императорский театр. Указывая социальное положение отца в «личном листке» по учету кадров, Каминский пишет, что он потомственный почетный граждани н60.

В 1886 г. Каминский окончил в Санкт-Петербурге Реформатское училище. Несколько лет работал учеником фотографа, жил в Мюнхене и Париже. В 1893-1897 гг. учился в Вене на репродукционном отделении Опытного института (Kaiserlich Königlich Versuchs anstalt für Reproductions Verfahren). Вернувшись в Россию, был помощником известного петербургского фотографа Вильяма Классена. После его смерти стал владельцем фотоателье своего бывшего работодателя.

В 1912 г. поступил фотографом в Русский музей, где по совместительству ему предложили техническое руководство имевшейся там оранжереей. На этой должности оставался до 1916 г. « Голодный год », имея в виду 1917, как указывает Каменский в «трудовом списке», « работал на огороде в Павловске »61. В 1918 г. он – препаратор в Ботаническом саду, в 1920 г. – руководитель экскурсий в этом же учреждении и по совместительству ученый садовод в Петроградском государственном университете.

Роберт Николаевич был постоянным членом Санкт-Петербургского городского общества любителей комнатных растений и аквариумов, в 1911 г. – его председателем. В 1925 г. стал одним из учредителей Ленинградского общества натуралистов и на второй год функционирования этой организации был избран ее председателем, оставаясь им в течение 5 лет.

Уволен из Ботанического института 12.02.1938 г. в связи с аресто м62.

В.А. Бубырева и Е.А. Ростовцев (Bubyreva, Rostovtsev, 2024), которые знакомились с делом Каминского в архиве ФСБ, пишут, что его обвинили в передаче английской разведке данных, якобы имеющих оборонное значение, а именно сведения о лютике едком и аконите вьющемся. Первое растение широко распространено на лугах в европейской части нашей страны. Второе – в диком виде встречается в Сибири, а из-за большой декоративности часто взращивается садоводами повсеместно. В.А. Бубырева и Е.А. Ростовцев упоминают также о том, что существовало мнение, что Каминский стал жертвой ложного доноса одного из коллег. Вряд ли сыграл какую-либо роль донос, если он даже и был. В бэкграунде Каминского имелись серьезные для того времени обстоятельства, которые подводили его под расстрельную статью без всяких дополнительных обвинений: польская по происхождению фамили я63, вероятное наличие за границей родственников и его пребывание там в юности.

Институт руководителей экскурсий Ботанического сада. Состав коллегии руководителей в оранжерее № 19 среди агав и алоэ. Слева направо: стоят – Н.А. Винтер, А.Н. Александрова, В.С. Шешукова, Н.Р. Каминский, Н.А. Карнаухова, А.А. Никитин; средний ряд – А.С. Степанова, В.Л. Комаров, М.В. Кара; нижний ряд – В.К. Дагаева, О.А. Муравьева, Л.А. Эмма. Фотограф Тарасов. 1924 г. Фотоархив БИН.

Institute of excursion leaders of the Botanical Garden. The board of leaders in greenhouse No. 19 among agaves and aloe. From left to right: standing – N.A. Winter, A.N. Alexandrova, V.S. Sheshukova, N.R. Kaminsky, N.A. Karnaukhova, A.A. Nikitin; middle row – A.S. Stepanova, V.L. Komarov, M.V. Kara; bottom row – V.K. Dagaeva, O.A. Muravyova, L.A. Emma. Photo by Tarasov. 1924. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Иконников-Галицкий Николай Петрович (1892–1942)

В «личном деле» Николая Петровича, хранящемся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, имеется справка:

«Выдана гр. Иконникову Николаю Петровичу, он же Галицкий, год рождения 1892, происходящего из граждан г. Ленинграда, что он с 9 июня 1938 г. содержался в тюрьме НКВД № 1 и 21 ноября 1939 г. из под стражи освобожден в связи с прекращением дела»64.

Справка оформлена администрацией известной своими одиночными камерами тюрьмы, именуемой в народе «Кресты». После выхода из тюрьмы Николая Петровича восстановили на прежнем месте работы с предоставлением по его просьбе сорока восьмидневного отпуска с 22 ноября 1939 г.65

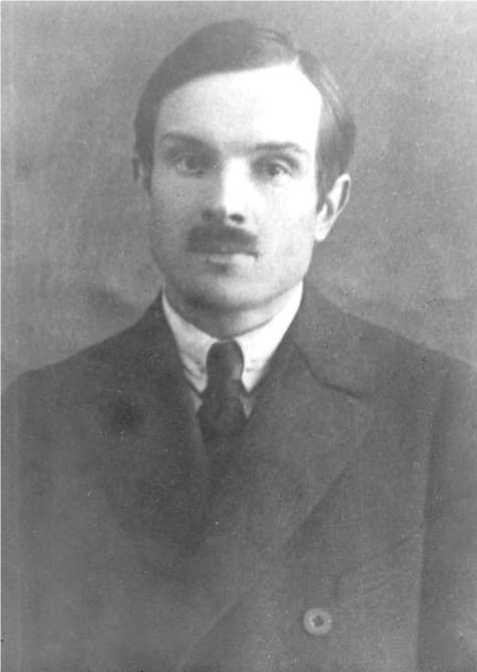

Н.П. Иконников-Галицкий. 1930 г. Фотоархив БИН.

N.P. Ikonnikov-Galitsky. 1930. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Иконникова-Галицкого арестовали в один и тот же день с двумя другими сотрудниками БИН – П.Н. Овчинниковым и И.А. Олем. Но пробыл он в тюрьме дольше всех.

Николай Петрович родился в 1892 г. в семье крупного землевладельца члена Государственной думы IV-ого созыва Петра Сергеевича Иконникова-Галицкого. После окончания Тенишевского училища сдал при гимназии латынь и поступил на физикоматематическое отделение Санкт-Петербургского университета. Пробыл в числе студентов с перерывами до 1921 г., но не явился на несколько экзаменов и поэтому не имел законченного высшего образования. Ботаникой интересовался с детства, собирал гербарий в родовом имении в Саратовской губернии.

В «личном деле» указано, что Иконников-Галицкий начал работать в Ботаническом саду с 1919 г. Имел двоюродных сестер, проживающих за границей, в Германии и Франции. Как сын бывшего помещика, до 1931 г. был лишен избирательных пра в66.

В первые годы работы в Ботаническом саду Иконников-Галицкий проводил флористические исследования в Петроградской губернии по заданию Бюро прикладной ботаники, участвовал в изучении флоры Псковской губернии. Под руководством В. Л. Комарова специализировался по флоре северной и восточной Азии. В 1926-1929 и 1931 гг. в Монголии исследовал ее флору и растительность (экспедиции СНК СССР и АН СССР). Как систематик, Иконников-Галицкий занимался родами Phlomis, Mertensia, Berteroa, Lagotis, Limonium ( Statice ) и др., преимущественно из Центральной Азии; кроме того, принимал участие в составлении «Флоры Монголии», «Флоры СССР», переработке «Флоры Средней России» (Lipshitz, 1950). Для 9-го тома «Флоры СССР» обработал семейство Droseraceae (Росянковые) с родами Aldrovanda и Drosera . Но по причине ареста не был указан в числе авторов этой обработки (Ikonnikov, 2004).

В его «личное дело» вложено несколько положительных характеристик и отзывов о научной работе. Среди них рекомендации академика В.Л. Комарова, профессоров Б.К. Шишкина67 и М.М. Ильина68 о присуждении Иконникову-Галицкому в 1935 г. степени кандидата биологических наук без защиты диссертации. Несмотря на такие отзывы, Президиум АН СССР отказал ему в присвоении искомой степени. В 1937 г. в резолюции общего собрания сотрудников БИН, посвященного итогам февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б), было высказано несогласие с этим решением. Местный комитет профсоюзов и секция научных работников института обратились в Президиум АН СССР с ходатайством отменить отказ в присуждении степени кандидата наук Иконникову-Галицкому69. Это ходатайство было удовлетворено70.

В характеристиках отмечалось активное участие Иконникова-Галицкого в общественной жизни института: он организовывал походы в театры и кино, распределял театральные билеты, проверял выигрыши по государственным займам, собирал взносы по страховани ю71.

Н.П. Иконников-Галицкий умер во время блокады Ленинграда немецкими войсками в 1942 г.

Овчинников Павел Николаевич (1903 – 1979)

Был арестован 9 июня 1938 г. Во внутренней тюрьме Главного управления государственной безопасности НКВД Ленинградской области пробыл до 28 сентября 1939 г. Из справки, выданной в тюрьме Овчинникову, следует, что он освобожден из-под стражи в связи с прекращением его дел а72. Восстановлен в БИН в должности старшего научного сотрудника с 29 сентября 1939 г .73

Павел Николаевич родился в 1903 г. в г. Уфа. В 1920 г. вместе с родителями переехал в г. Петроград, где поступил на биологическое отделение физико-математического факультета университета. Будучи студентом, стал работать в Гербарии Ботанического сада и участвовал в экспедициях, которые организовывало это учреждение. В 1922-1925 гг. одновременно с обучением в университете Овчинников состоял ботаником Отдела изысканий Волховстроя. Ушел из университета с 4-го курс а74, в результате не имел законченного высшего образования. После службы в рядах Красной Армии (1925-1926 гг.) работал в ряде организаций по исследованию флоры и растительности разных регионов Союза. В 1931 г. Овчинников зачислен научным сотрудником в БИН (Lipshitz, 1963).

В 1920-е годы он входит в общество биологов-марксистов при Коммунистической Академии. С идеологических позиций публикует ряд статей с критикой социологических воззрений в геоботанике, отождествления взаимоотношений растений в фитоценозах и людей в человеческом обществе, критикует А.А. Еленкина75 за его концепцию «подвижного равновесия» (Golub, 2017). Работая в БИН, активно занимался общественной работой, был членом редакции стенной газеты, писал в ней заметки, был членом профкома института. Вместе с Б.А. Тихомировым76, Я.Е. Элленгорном77 и К.М. Завадским78 написал жалобу в Комиссию партийного контроля на руководство БИН. В заключении этой комиссии обращено внимание на то, что «в составе отдела систематики работает т. Овчинников П. (довольно активный), бывш[ий] эсер…»79. Овчинников по этому поводу подал в комиссию объяснительную записку, в которой оправдывал членство в партии эсеров80 своим 15-16-летнем возрастом81.

Пребывание в заключении заметно отразилось на научной деятельности Овчинникова. Судя по списку публикаций, приведенном в юбилейной брошюре, которая посвящена его 70-летию (Narzikulov, 1973), в 1938-1939 гг. у него не вышло ни одной научной работы, хотя до и после этого периода он отличался высокой публикационной активностью.

В мае 1941 г. Овчинников уволился из БИН и уехал в Таджикистан. С перерывом на участие в Великой Отечественной войне в 1941-1944 гг. здесь он до конца жизни оставался директором Ботанического института Академии наук Таджикской ССР, совмещая это пост с работой в БИН. В 1957 г. стал действительным членом Академии наук Таджикской ССР и одновременно академиком-секретарем Отделения естественных наук АН Таджикской ССР. Овчинников удостоен звания Героя Социалистического Труда (1969), награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Вклад Овчинникова в ботаническую науку оценивается как выдающийся (Narzikulov, 1973; Kamelin, 2003). Он обработал 9 родов для «Флоры СССР» (Sytin, Slastunov, 2021).

Овчинников скончался в декабре 1979 г. и был похоронен в Душанбе.

В центре: П.Н. Овчинников и С.Я. Соколов. 1953 Фотоархив БИН.

In the center: P.N. Ovchinnikov and S.Ya. Sokolov. 1953. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Оль Иван Андреевич (1884–1943)

Арестован 9 июня 1938 г., освобожден органами НКВД 19 мая 1939 г.82 По ходатайству дирекции БИН перед Президиумом АН СССР восстановлен в должностях старшего научного сотрудника и заведующего библиотекой института с 21 мая 1939 г. Директор, Б.К. Шишкин, подписывая приказ, сделал на углу пометку « поместить в вестибюль над кассой »83.

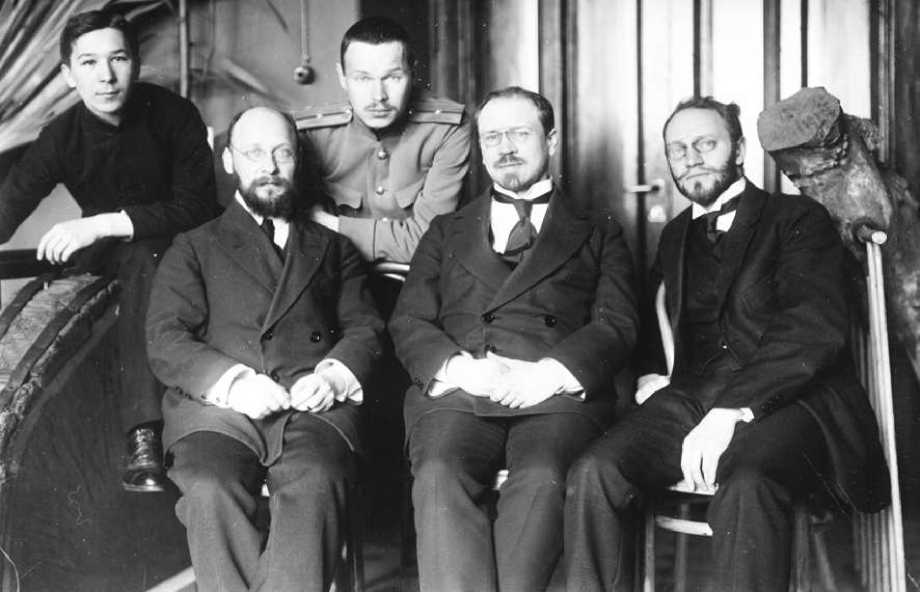

Проводы В.П. Савича на фронт. Слева направо: И.А. Бекетов, А.Н. Данилов, В.П. Савич, А.А. Еленкин, И.А. Оль. 1914 г. Фотоархив БИН.

Seeing off V.P. Savich to the front. From left to right: I.A. Beketov, A.N. Danilov, V.P. Savich, A.A. Elenkin, I.A. Ol. 1914. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Иван Андреевич родился 29 ноября 1884 г. в Петербурге в семье купца второй гильдии. Отец был лютеранином, но после рождения трех детей принял православие. В 1903 г. Иван Андреевич окончил реальное училище К. Ма я84. В 1904 г. поступил вольнослушателем на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1905 г. после сдачи латинского языка был зачислен в « действительные студенты »85. Университет не закончил.

В 1909 г., еще студентом Оль начал работать в качестве практиканта на Центральной фитопатологической станции Ботанического сада под руководством А.А. Еленкин а86. В 1913 г. занял должность помощника заведующего этой станцией. В период с 1909 г. до 1921 г. работал в области микологии. За это время описал несколько новых видов грибов-вредителей и опубликовал 12 статей. С 1914 г. по 1921 г. Оль являлся редактором журнала «Болезни растений».

В 1921 г. Оль перешел на работу в библиотеку Ботанического сада (впоследствии БИН) вначале в качестве помощника заведующего, а с 1930 г. сам занял эту должность. За 20 лет работы в библиотеке развил обширную деятельность как в области чисто библиотечной работы

женат на сестре А.А. Еленкина – Лидии

(рационализации хранения и использования книжных фондов), так и в области библиографии. В последней Оль являлся крупнейшим специалистом Союза. Им опубликовано в «Советской ботанике» восемь библиографических сводок советской ботанической литературы за 19301937 гг. и две сводки иностранной литературы по систематике и географии цветковых растений за 1930-1935 гг.

За совокупность научных работ в 1935 г. Олю присуждена ученая степень кандидата биологических наук.

Помимо ботанической эрудиции, Оль обладал незаурядными познаниями в области искусств, главным образом по истории живописи. В качестве вольнослушателя прошел курс в Институте истории искусств. В 1942 г. Оль вместе с другими сотрудниками БИН эвакуирован в Казань, где умер в феврале 1943 г. Годом раньше здесь же, в Казани, ушел из жизни его научный наставник и шурин А.А. Еленкин (Brilliant, 1944; Titov, 2008).

Арест Оля, Иконникова-Галицкого и Овчинникова, проживавших в разный районах Ленинграда, в один и тот же день не мог быть простым совпадением. Это похоже на проведение в отношении них какой-то специальной операции.

В публикациях информация о репрессиях, имевших место по отношению к Иконникову-Галицкому, Овчинникову и Олю, появилась относительно недавно. Об аресте первого впервые упомянул С.С. Иконников (Ikonnikov, 2004), двух вторых – Э.И. Колчинский (Kolchinsky, 2013), который считает, что их освобождение связано со снятием в конце ноября 1938 г. Н.И. Ежова с поста наркома НКВД. Однако, что было причиной их совместного ареста, остается тайной.

Цинзерлинг Юрий Дмитриевич (1894 – 1939)

«Ю.Д. Цинзерлинг был незаслуженно репрессирован в период культа личности И.В. Сталина и погиб в 1939 г.; реабилитирован он посмертно, в январе 1957» (Kalinina, 1962). «Арестован в июле 1938, умер в камере предварительного заключения» (Yurkovskaya, 2011).

Юрий Дмитриевич Цинзерлинг родился в 1894 г. в Санкт-Петербурге. Отец был преподавателем средней школы, дворянином, потомком переселенцев с юга Германии или Швейцарии. У Юрия Дмитриевича было два брата и сестра. Один из братьев – выпускник Академии художеств, эмигрировал в 1921 г. в Польшу, где стал профессором и автором проектов восстановления памятников архитектуры после Второй мировой войны. Другой брат – известный патологоанатомом в СССР, сестра, умершая в молодом возрасте, была художником (Tsinzerling, 2023).

В 1909 г. Юрий Дмитриевич два месяца с целью самообразования провел в Германии, Швейцарии, Италии и Австрии. Хорошо знал немецкий язык (Gokhnadel, 2014).

В 1912-1920 гг. с перерывами учился на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского (Петроградского) университета. В «личном листке» по учету кадров указано, что имеет незаконченное высшее образовани е87. Одновременно с обучением в университете был препаратором в Гербарии Ботанического музея. В 1932 г. начал работать в БИН в должности старшего специалиста в Отделе геоботаники, в 1934 г. стал заведующим этого отдела. По мнению А.М. Семеновой-Тян-Шанской (2013), под руководством Цинзерлинга Отдел геоботаники достиг своего расцвета (Semenova-Tyan-Shanskaya, 2013). С конца сентября 1937 г. несколько месяцев исполнял обязанности директора БИН.

Цинзерлинг болел туберкулезом. В «личном деле» хранится копия ходатайства администрации БИН в Президиум Академии наук о выделении ему денег на лечение в санатории. Эта просьба была подписана исполняющим обязанности директора института Б.К. Шишкиным 3.07.1938 г .88 Цинзерлинга арестовали 15.07.1938 г. в санатории. Он умер в месте заключения, в «Крестах» (Ленинград). Место его захоронения неизвестно. Как пишет В.И. Гохнадель (Gokhnadel, 2014), его арестовали по доносу коллег. Однако это бездоказательное утверждение. Как удалось выяснить, никто из родственников Цинзерлинга не знакомился с его делом в архивах ФСБ, и они не знают, в чем его обвиняли.

В первую свою экспедицию Цинзерлинг отправился в 1914 г. под руководством В.Н. Сукачева для исследования болот в Псковской губернии. С этого времени болотоведение стало его основной специализацией. Он разработал классификацию растительности болот

-

87 СПбФ АРАН. Ф. 273. Оп. 3. Д. 1015. Л. 172.

-

88 СПбФ АРАН. Ф. 273. Оп. 3. Д. 1015. Л. 1.

Советского Союза, участвовал в создании геоботанической карты СССР. Для флоры СССР обработал роды Eleocharis и Sorbus . Инициатор и организатор крупных сводок, посвященных растительному покрову: трехтомной сводки «Растительность СССР», «Труды БИН. Сер. 3. Геоботаника».

Геоботаники БИН. Слева направо: стоят – А.П. Шенников, Н.М. Сави ч89, Ю.Д. Цинзерлинг, Л.А. Соколова; сидят – Н.И. Кузнецов, О.С. Полянская, Остальные лица не опознаны. Между 1925-1930 гг. Фотоархив БИН.

Geobotanists of the Botanical Institute of the USSR Academy of Sciences. From left to right: standing – A.P. Shennikov, N.M. Savich, Yu.D. Tsinzerling, L.A. Sokolova; sitting – N.I. Kuznetsov, O.S. Polyanskaya, other persons unidentified. Between 1925-1930. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Креслинг Бирута Карловна (1906 – 2002)

«В приказ.

Считать выбывшей с 21.11 сего года из состава сотрудников Института сотрудницу Музея Б.К. Креслинг, изъятую органами НКВД.

28. 11.1938 »90.

По данным «личного дела» Бирута Карловна Креслинг родилась в 1906 г. в Санкт-Петербурге, по национальности немка. Отец, Карл Креслинг, до революции – владелец большой аптеки, которая и сейчас располагается в том же здании по адресу Невский проспект, 22-24. В 1924 г. он стал инвалидом после паралича и умер в 1929 г. Похоронен на родине в Латвии на кладбище села Рауна, где находится семейная усыпальниц а91.

В 1910 г. Бирута несколько месяцев лечилась от туберкулеза в Швейцарии, в 1918-1923 гг. жила в Эстонии (Тарту, Таллин). Она имела среднее образование, училась в музыкальном техникуме по классу скрипки (1924-1929). Закончила курсы стенографии (1931-1933). В 19291933 гг. работала в Ленинграде в артели по изготовлению спортивного инвентар я92. С 1934 г. – художница в Музее БИ Н93. Два брата проживали за границей: один – в Швейцарии, второй – в Германии. В «личном листке» по учету кадров Бирута Карловна в 1935 г указывает, что связей с братьями не поддерживает, не замужем.

В Музее БИН она занималась изготовлением различных объемных макетов, в частности «Карты растительности СССР», предназначенной для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1937 г .94 Состояла на учете в туберкулезном диспансер е95.

В «личное дело» после ареста вложен «Акт обследования рабочего места Б.К. Креслинг в отделе музея.

Настоящий акт составлен в том, что нами были осмотрен рабочий стол с двумя выдвижными ящиками без замков. При осмотре никаких материалов компрометирующего политического характера или личных предметов не обнаружено.

22/11.1938.

Е.П. Матвеев а96

Н. Комаров» 97 , 98.

«Изъятие» Креслинг, вероятно, связано с проведением «национальных операций» НКВД: все ее биографические данные для этого подходили. Удивительно то, что ее освободили, о чем свидетельствует рапорт директору БИН.

«Довожу до Вашего сведения, что с 1 февраля 1940 г. приступила к исполнению своих обязанностей в Музее БИНа

Научно-технический сотрудник Музея

Б.К. Креслинг».

1.II.194 099.

В июне 1940 г. она сфотографировалась с сотрудниками Музея БИН. Но этот недолгий благополучный период ее жизни быстро закончился.

«В связи с изъятием органами НКВД старшего лаборанта Б.К. Креслинг отчислить с 27 августа из числа сотрудников БИНа

Б. Шишкин »100.

Второй арест и последующая ее высылка вместе с сестрой в Сибирь были связаны с началом Великой Отечественной войны, когда всех лиц немецкой национальности депортировали в отдаленные районы стран ы101. Сестра умерла в ссылке, а Берута выжила. Она вернулась в Ленинград в 1956 г. До конца жизни работал пианистом в заводском клубе и жила в маленькой комнате коммунальной квартиры. Каждое лето ездила в Латвию, чтобы ухаживать за могилой отца. Она скончалась в октябре 2002 г. в возрасте 96 лет. По завещанию урна с ее прахом захоронена рядом с могилой отц а102.

Сотрудники Музея БИН. Слева направо: Г.В. Аркадьев, Б.К. Креслинг, крайняя слева сидит Е.К. Штукенберг. Остальные лица не опознаны. Июнь 1940 г. Фотоархив БИН.

Employees of the Museum Komarov Botanical Institute of the USSR Academy of Sciences. Standing: G.V. Arkadyev, B.K. Kresling, sitting on the far left is E.K. Shtukenberg. Other persons are not identified. June 1940. Photo archive of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.

Заключение

В рассматриваемые годы можно выделить периоды повышенной интенсивности репрессий, связанные с организованными сверху кампаниями, которые достигали и БИН. Первая такая волна – это «кировский поток» – неофициальное название массовых репрессий в Ленинграде после убийства С.М. Кирова в декабре 1934 г. Она сопровождалась выселением из Ленинграда в 1935 г. «бывших людей», принадлежавших до революции к привилегированным сословиям, и старой интеллигенции (Rogovin, 1995). К этой группе репрессированных относятся П.Г. Фитингоф, П.Е. Васильковский и А.А. Булавкина-Ончукова. Вина последней была лишь в том, что она являлась женой осужденного.

С разгромом так называемой «троцкистско-зиновьевской террористической организации», вероятно, связана высылка из Ленинграда А.А. Седых.

Особенно ярко выраженная волна репрессий – это жертвы «национальных операций» 19371938 гг. Арестовывались лица, родившиеся в странах «враждебного окружения», или имевшие какие-либо связи с проживавшими там людьми, или обращавшиеся когда-либо в иностранные посольства (Petrov, Jansen, 2009). К жертвам национальных операций можно отнести Г.И. Лаца, А.М. Ягелло, В.А. Абрамчика, П.Е. Васильковского, И.А. и А.И. Шипольских, П.П. Круглика, Д.М. Вашкевича, Р.О. Грюнтуха, Н.Р. Каминского, Б.К. Креслинг. Вероятно, к этой же группе относятся также Ф.В. Самбук, Ю.Д. Цинзерлинг, П.Е. Фитингоф. Следует обратить внимание на то, что П.Е. Васильковский и П.Е. Фитингоф попали в две группы: сначала они выселены из Ленинграда в 1935 г. как «социально опасные элементы», а затем расстреляны как иностранные агенты в местах, где находились в ссылке: П.Г. Фитингоф в 1937 г. в Оренбургской области, П.Е. Васильковский в 1938 г. в Казахстане. Дважды осуждался и Г.И. Лац фактически с одним и тем же обвинением в антисоветской пропаганде. В первый раз – на 6 лет заключения, второй, уже отбывая наказание, – к расстрелу.

Самой крупной национальной операцией, если судить по числу репрессированных, была польская. Приказ 00485 о ее проведении был утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 9 августа 1937 г., 11 августа подписан Н.И. Ежовым (Petrov, Roginskiy, 1997). Но превентивные аресты лиц, имеющих какое-либо отношение к Польше, в БИН были начаты раньше. А.М. Ягелло, В.А. Абрамчик, Б. Н. Станишевский а рестованы летом 1937 г. еще до появления приказа 0485. «Польская операция» НКВД быстро переросла в другие «национальные операции», при которых репрессиям подверглись немцы, латыши, литовцы, эстонцы, финны и лица других национальностей (Denningkhaus, 2011).

Увековечивание памяти жертв государственных политических репрессий происходит в разных формах. Одной из них является установление знаков на фасадах домов с последними прижизненными адресами. В.А. Абрамчик, И.А. Шипольский, П.П. Круглик, А.М. Ягелло проживали в Ленинграде в «Доме ботаников» – ул. Профессора Попова, д. 2, литер Б. Установление в их память таких табличек на этом здании стало бы благородным мемориальным актом.

«Дом ботаников». Фото В.Н. Храмцова. 2023 г.

«House of Botanists». Photo by V.N. Khramtsov. 2023.

Выражаю признательность за ценные советы при подготовке статьи Д.В. Гельтману, за фотографию В.Н. Храмцову, за предоставленную информацию Д.Б. Азиатцеву, М.Т. Валиеву А.А. Иконникову-Галицкому, Е.Ю. Кулаковой, А.Я. Разумову, Д.Н. Самбуку, П.П. Сенаторову , Н.С. Смольникову, В.А. Цинзерлингу.