Сотрудники кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского - участники Великой Отечественной войны

Автор: Алешкина О.Ю., Зайченко А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Юбилей

Статья в выпуске: 1 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Приводятся сведения об участии сотрудников кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского в Великой Отечественной войне.

Великая отечественная война, кафедра анатомии человека, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского

Короткий адрес: https://sciup.org/14918081

IDR: 14918081

Текст научной статьи Сотрудники кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского - участники Великой Отечественной войны

-

1Со времени окончания Великой Отечественной войны прошли годы, которые сложились в десятилетия, сменились эпохи, но неизменна память о людях, принесших Победу. Среди них — те, чья жизнь была связана с кафедрой анатомии человека — тогда Саратовского медицинского института.

С первых дней начала Великой Отечественной войны из состава кафедры были призваны в Красную Армию ассистенты В. К. Лабунский, Д. И. Фортуш-нов, аспиранты Л. Г. Климчитская, З. М. Ситникова, М. Г. Бондаревский, старший лаборант Б. Н. Гутман, а в 1943 г. — ассистент А. М. Шкловский [1].

1 Ответственный автор — Алешкина Ольга Юрьевна Тел. (8452) 669791

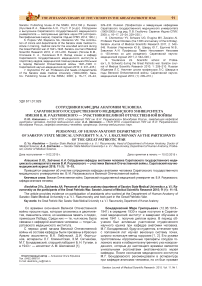

Бондаревский Марк Григорьевич (12.06.1918– 1941) в середине 1930-х годов поступил в Саратовский медицинский институт и завершил обучение в июне 1941 г., получив диплом врача. В период обучения был активным участником студенческого научного кружка при кафедре анатомии человека. М. Г. Бондаревский, будучи студентом, в течение трех с половиной лет изучал венозную систему почек, широко используя метод коррозии [1, 2]. Его руками приготовлены коррозионные препараты сосудов головного мозга и лабиринта внутреннего уха новорожденного, которые до настоящего времени являются уникальными экспонатами анатомического музея кафедры. После окончания медицинского института М. Г. Бондаревского рекомендовали в аспирантуру при кафедре анатомии человека, но он был призван

Бондаревский Марк Григорьевич

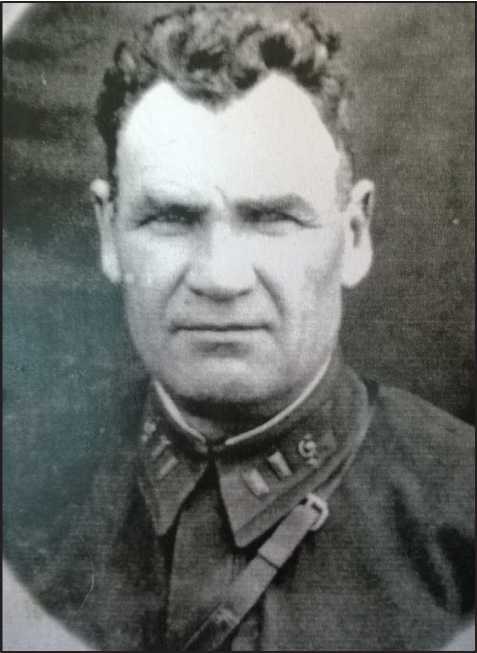

Фортушнов Дмитрий Иванович

в ряды Красной Армии и погиб в первые месяцы войны смертью храбрых в бою с немецкими захватчиками.

Фортушнов Дмитрий Иванович (11.02.1894– 25.01.1975) был участником трех войн: в годы Первой мировой служил в качестве санитара, в Гражданскую был фельдшером дивизии под командованием В. И. Чапаева, а в Великую Отечественную в звании гвардии майора занимал должность начальника хирургического полевого передвижного госпиталя 1-й линии. Д. И. Фортушнов прошел всю войну с октября 1941 по декабрь 1945 г. Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги». В 1939 г. окончил медицинский институт и утвержден аспирантом при кафедре анатомии. После демобилизации в 1946 г. вернулся на родную кафедру анатомии человека, вел активную научно-педагогическую работу. В 1952 г. защитил диссертацию на тему «Материалы к вопросу о строении пояснично-крестцового отдела позвоночного столба и клиническое значение некоторых вариантов его развития», получил ученую степень кандидата медицинских наук и в 1955 г. утвержден на должность доцента кафедры [1, 2].

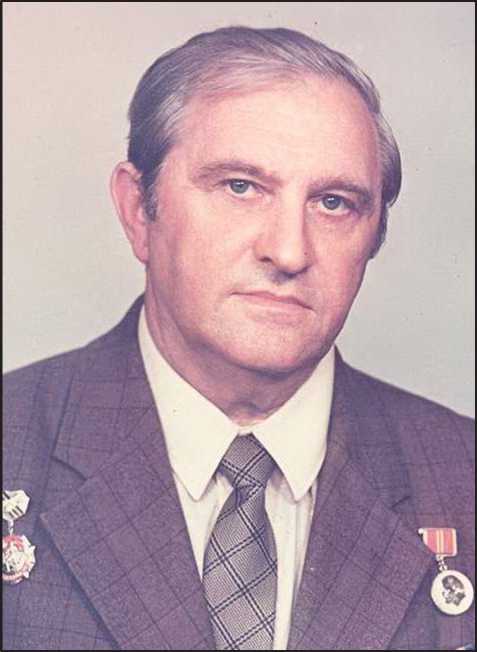

Лабунский Валентин Константинович (10.11.1899–27.09.1972) в 1934 г. перешел на работу на кафедру анатомии человека из Астраханского медицинского института в качестве ассистента и был первым учеником заведующего кафедрой профессора Масловского [3]. За время работы на кафедре изучал варианты строения верхней конечности и типы костей [2]. В июле 1941 г. призван в Красную Армию в качестве хирурга медико-санитарного батальона. С 1942 г. исполнял обязанности врача патолого-анатомической лаборатории (ПАЛ). С 1944 по 1946 г. — начальник ПАЛ 1-й Польской Армии. С

1947 по 1960 г. — главный патологоанатом Белорусского военного округа, в 1961 году вышел в отставку. В. К. Лабунский награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, орденом и медалями Польской Народной Республики.

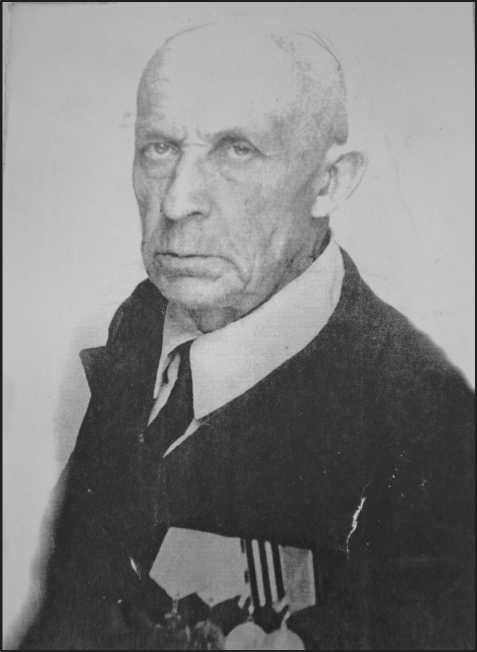

Зайченко Анатолий Иванович (5.04.1925– 22.04.1999), курсант спецшколы Военно-Воздушных Сил и военно-авиационного училища, войсковой разведчик 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, которой командовали легендарные полководцы: дважды Герой Советского Союза генерал-полковник А. И. Родимцев (в Испании — капитан Павлито Гомес) и, позже, Герой Советского Союза генерал-полковник Г. В. Бакланов. Дивизионные разведчики производили наблюдение, поиск и разведку боем, выполняли спецзадания и «охоту за языками». Анатолий Иванович вспоминал, как под местечком Александрия они захватили штабного офицера, в результате чего командование получило сведения о планируемом гитлеровцами крупном наступлении. В Провобережной Украине А. И. Зайченко принимал участие в рейде в тыл противника, когда в плен взяли несколько высших офицеров, благодаря чему была обезглавлена группировка, спешившая деблокировать войска, попавшие в окружение под Корсунем-Шевченковским. Анатолий Иванович прошел с боями по дорогам и бездорожью, в зной, дождь и метель от Волги до Вислы, шесть рек преодолено под огнем противника вплавь и на подручных средствах. А. И. Зайченко вспоминал бои в конце марта 1944 г. под Ново-Украинкой и Первомайском, форсирование Южного Буга и продвижение до Днестра, когда дивизия за месяц прошла триста километров, ночную переправу 14 апреля 1944 г. через Днестр, бои в районе Батошани в Румынии. Из Румынии — в Польшу через Ярослав,

Лабунский Валентин Константинович

Зайченко Анатолий Иванович

Жешув и Мелец к Висле, где произошел страшный бой за Баранувскую переправу, соединявшую Сан-домирский плацдарм с главными силами фронта: стремительная атака по открытой местности под непрерывной бомбежкой, плотным минометным и пулеметным огнем, пальбой танков. Уже за Вислой на Сандомирском плацдарме под местечком Стщельце 13 августа 1944 г. 42-й Гвардейский полк (позже он получил название «Висленского»), в котором сражался Анатолий Иванович, подвергся ожесточенной и массированной контратаке со стороны частей двух танковых и одной механизированной дивизий. В этих боях 13-ю дивизию 5-й армии 1-го Украинского фронта потеснили на восемь километров, а боец 18-й отдельной роты А. Зайченко был тяжело ранен (уже в третий раз). Больше суток, истекая кровью, он полз с перебитой ногой в тылу у немцев, когда на него, полумертвого, наткнулись наши солдаты. В связи с тем что Анатолий попал в «чужой» медсанбат, он числился «пропавшим без вести», о чем пришло извещение его матери. Далее были медсанбаты и госпитали, высокая ампутация ноги — в течение семи месяцев А. Зайченко был прикован к больничной койке. Анатолий Иванович награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя боевыми и четырьмя юбилейными медалями. С 1945 по 1951 г. он учился в Саратовском медицинском институте, после окончания которого — на протяжении 48 лет — работал преподавателем кафедры анатомии человека. Анатолий Иванович прекрасно рисовал — он подготовил большое количество наглядных пособий к лекциям и практическим занятиям, которые используются в учебном процессе до сих пор. При подготовке кандидатской диссертации А. И. Зайченко изготовил уникальные препараты (тотальные шлифы 150 черепов и фронтальные распилы на 9 стандартных уровнях 250 черепов), являющиеся украшением кафедральной краниологической коллекции, не имеющие аналогов ни в одном из анатомических музеев мира. Результатом этого колоссального труда явилась защита в 1975 г. кандидатской диссертации на тему «Структура костей и диплоические каналы мозгового черепа человека». А. И. Зайченко был старшим преподавателем и занимал должность доцента кафедры вплоть до своего ухода из жизни [4].

Шкловский Ариель Менделевич (14.06.1910 –?) в 1932 г. вошел в число первых аспирантов при кафедре анатомии человека, после окончания аспирантуры оставлен ассистентом кафедры [3]. В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию «Материалы к изучению о возрастных изменениях плечевых костей человека» [2]. В рядах действующей армии находился с декабря 1942 г. по декабрь 1945 г., был хирургом отдельной роты медицинского усиления в составе 2-й Гвардейской армии. Закончил войну в должности ординатора хирургического отделения гарнизонного госпиталя в чине майора медицинской службы. А. М. Шкловский награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга». После демобилизации работал на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии Саратовского медицинского института в должности ассистента, а затем доцента кафедры. В 1963 г. А. М. Шкловский отказался от участия в конкурсе на должность доцента кафедры и покинул Саратов.

Гутман Борис Николаевич в 1938 г. принят в штат кафедры в качестве лаборанта-художника и фотографа. В довоенный период внес большой вклад в дело оформления анатомического музея, в создание

Шкловский Ариель Менделевич

Гутман Борис Николаевич

лекционных таблиц, рисунков и фотографий анатомических препаратов, которые бережно хранятся и используются в работе сотрудниками кафедры [3]. В Красной Армии с 1942 г., награжден четырьмя боевыми медалями, был дважды ранен под Ленинградом. После войны работал на кафедре анатомии человека в качестве старшего лаборанта. Б. Н. Гутманом собраны материалы и оформлены в виде атласа в трех частях — по истории анатомии и истории кафедры нормальной анатомии СССР, включающие около 1000 фотоснимков, фотокопий портретов, титульных листов крупнейших работ [2].

В годы Великой Отечественной войны малочисленный коллектив кафедры вместе со всем советским народом включился в работу по обороне страны. Сотрудники кафедры, выполняя всю педагогическую работу по подготовке врачей, преподавали нормальную анатомию большому числу групп слушателей различных курсов по обучению среднего медицинского персонала. Так, ассистент Н. Я. По-лянкин подготовил за период войны по анатомии 1600, а ассистент Н. В. Чистова — 700 слушателей. Профессор В. И. Бик вел занятия с врачами эвакогоспиталей, с инструкторами по лечебной физкультуре. Доцент В. В. Хлебников читал лекции как для военных врачей, так и врачей эвакогоспиталей. Ассистент К. Н. Делициева несла ответственную работу на станции переливания крови в течение двух с половиной лет, а также вместе со старшим препаратором кафедры Е. М. Лемаевой были донорами в течение всего периода войны [1].

Профессор В. И. Бик, доцент В. В. Хлебников, ассистенты К. Н. Делициева и А. М. Шкловский лично участвовали в работах по сооружению оборонительных рубежей у Саратова [1].

Несмотря на многообразную педагогическую деятельность, службу в органах здравоохранения, тяжелые условия труда в военное время, коллектив кафедры работал с неослабеваемой энергией: лекции, практические занятия, прием экзаменов и зачетов проводились точно по расписанию. Особенно тяжелой была зима 1942/43 г. Учебные корпуса института не отапливались, в аудитории температура опускалась до –15°, однако на лекции и практические занятия студенты приходили аккуратно. В связи с низкой температурой приходилось делать дополнительные перерывы, так как в холодном помещении трудно было просидеть без перерыва более 20–25 минут. Препарирование в зимние месяцы не проводилось, ибо материал был заморожен. Банки с влажными музейными препаратами приходилось перенести в одну из комнат подвального помещения, в которой с помощью керосинки удавалось поддерживать температуру около +1°. Не прекращались и научные исследования на кафедре: подготовлены 22 научные работы, из них: докторская диссертация доцента К. А. Кошкиной и кандидатская диссертация ассистента А. М. Шкловского [1].

За работу в годы Великой Отечественной войны многие сотрудники кафедры были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В числе награжденных: профессор В. И. Бик, доцент В. В. Хлебников, ассистенты К. Н. Делициева, Н. Я. Полянкин, Н. В. Чистова, Л. И. Простоквашина, лаборант А. Н. Шалаева, старшие препараторы У. Д. Архангельская и Е. М. Ле-маева. Кроме того, профессор В. И. Бик награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [1].

Пройдут года, сменятся поколения, уйдут из жизни герои Войны, победившие фашизм, но память об их самоотверженности, героизме, любви и преданности Родине останется на века. Сохранить память о подвиге героев-победителей в Великой Отечественной войне в сердцах молодого поколения — одна из главных задач ветеранов и старшего поколения.

Список литературы Сотрудники кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского - участники Великой Отечественной войны

- Бик В.И. Работа кафедры нормальной анатомии Саратовского медицинского института в годы Великой Отечественной войны. Труды Саратовского государственного медицинского института 1960; 31 (2): 59-62

- Бик В.И. Научно-исследовательская работа на кафедре нормальной анатомии Саратовского медицинского института. Труды Саратовского государственного медицинского института 1960; 31 (2): 26-58

- Бик В.И. Кафедра нормальной анатомии Саратовского медицинского института. Труды Саратовского государственного медицинского института 1960; 31 (2): 9-25

- Глыбочко П.В., Николенко В.Н. Саратовской анатомической школе -100 лет (1909-2009). Саратовский научно-медицинский журнал 2009; 5 (3): 297-309.