Совершенствование механизма управления социально-экономическими рисками региона

Автор: Буянова М.Э., Бараков В.С.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 4 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено понятие и сущностные характеристики механизма управления социально-экономическими рисками. Выявлен перечень указанных рисков, определены их особенности. Рассмотрена системная природа механизма управления рисками как совокупности субъектов, объектов, взаимосвязей между ними, методов, инструментов, показателей, отражающих эффективность или неэффективность работы механизма в целом, которые дают представление о необходимости корректировочных действий в процессе его функционирования. Модель механизма управления социально-экономическими рисками определена как действующая на макро- и мезоэкономическом уровнях. Компаративный анализ регионов Российской Федерации показал дифферентное состояние региональных экономических систем к указанным видам рисков, что обусловливается разницей в их территориально-географических, природно-климатических, производственных (факторах модели Ж.Ю. Сэя, состоящей из труда, земли, капитала), инфраструктурных, организационных и информационных исходных условиях. Анализ показал, что неиспользованные резервы, неэффективность работы хозяйственных систем мезоуровня сопряжены с искажениями в функционировании исследуемого механизма, а следовательно, обусловливают необходимость его совершенствования в области изменений методов и инструментов, способствующих минимизации рисков или нивелированию последствий от их наступления, институциональных составляющих, экономических регуляторов и комплексности оценки их воздействий. Различия между региональными хозяйственными системами порождают необходимость в создании модифицирующегося (под конкретные региональные условия), модулирующегося (из необходимых блоков или их составных частей, например методов), трансформирующегося (в процессе их эволюционных изменений) механизма управления социально-экономическими рисками, способного отвечать новым вызовам и угрозам, порождаемым научно-техническим прогрессом, в том числе цифровой трансформацией, и политическими реалиями современного развития стран и отдельных регионов.

Социально-экономические риски, региональная экономика, макрорегионы, механизм управления рисками, минимизация рисков

Короткий адрес: https://sciup.org/149147585

IDR: 149147585 | УДК: 33.2.14:330.131.1.7 | DOI: 10.15688/re.volsu.2024.4.16

Текст научной статьи Совершенствование механизма управления социально-экономическими рисками региона

DOI:

Исследования в области изучения механизмов хозяйственного развития стран и/или регионов на протяжении многих десятилетий занимают значимое место в экономической науке, так как способствуют не только созданию научноабстрактных моделей для их упрощенного восприятия, но и появлению возможностей выработки направлений их совершенствования в рамках рассмотрения компаративного среза для выявления более удачных аналогичных систем функционирования на макро- и мезоэкономическом уровнях. Также научные изыскания в области указанной выше проблематики способствуют детальному анализу сходств и отличий в подобных моделях для их более полного понимания и разработки поливариантности их действия. Одним из таких механизмов хозяйственных систем, проявляющихся на макро- и мезоэкономическом уровнях, является механизм управления социально-экономическими рисками.

Рассмотрим разнообразные трактовки указанного явления с позиции этимологических основ его составляющих. Само исходное понятие «риск» было подробно исследовано в трудах американского экономиста Ф. Найта, который понимал под данным термином возможные потери и неопределенность достижения выигрыша [Knight, 1921].

Обобщенно определяя сущностные характеристики второй исследуемой категории «механизм», следует отметить, что под данным термином следует понимать систему взаимосвязей между субъектами по поводу экономических объектов, обеспечивающих преобразование хозяйственной деятельности [Измалков, 2008] посредством совершенствования форм, методов и инструментов достижения поставленных целей.

В свою очередь, определяя объект данного исследования, механизм управления социальноэкономическими рисками с позиции системного подхода необходимо трактовать как «систему методов, рычагов, форм организации рисковых отношений, законодательных актов, правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, посредством которых осуществляются анализ, оценка, управление рисками и достигается воздействие на совокупность и уровень рисков и социально-рисковых отношений и, как следствие, на социально-экономическое развитие и равновесие общей системы хозяйствования» [Рымкевич, 2018: 151].

Детальные исследования данной категории с позиции различных методологических основ отражены в трудах отечественных [Аматова, 2014; Буянова, 2012; Силласте, Родионова, 2014; Социально-экономические риски ... , 2010] и зарубежных ученых [Beck, 1986; Douglas, Wildavsky, 1982; Luman, 1994; Slovic, 1987; Бернштайн, 2000] и предлагают анализ указанной разновидности хозяйственных механизмов через призму различных подходов, а именно: системного, структурно-функционального, эволюционного, субъектно-объектного, факторного и т. д.

Наряду с наличием множества трудов по обозначенной проблематике, существует необходимость детального изучения возможностей выработки моделей, представляющих собой модифицирующиеся (под конкретные страновые, макрорегиональные или региональные условия), модулирующиеся (из необходимых блоков или их составных частей, например методов, инструментов, оценочных блоков, индикаторов, экзогенных и эндогенных условий и т. д.), трансформирующиеся (в процессе их эволюционных изменений) системы, а также механизма управления социально-экономическими рисками, способного отвечать новым вызовам и угрозам, порождаемым научно-техническим прогрессом и политическими реалиями современного развития общества. Построение подобного механизма и его теоретическая апробация будут являться целью данного исследования.

В целях исследования были использованы следующие методы и подходы: системный, субъектно-объектный, структурно-функциональный, методы компаративного и статистического анализа. Построение механизма управления социально-экономическими рисками основано на системном подходе. Субъектно-объектный и структурно-функциональный подходы использованы для выявления и определения блоков (и их отдельных элементов), их назначения, а также иерархической последовательности в данном механизме. Система результирующих показателей, предложенная для оценки эффективности его функционирования, базируется на статистическом методе, методе сборе данных, корреляционно-регрессионном анализе, вероятностном методе и методе индикативного анализа. С помощью компаративного анализа осуществлено выявление эффективности регионов России по представленным показателям результирующего блока механизма управления социально-экономическими рисками.

Механизм управления социально-экономическими рисками

Согласно общему восприятию механистической природы исследуемого явления, необходимо помнить, что у любого механизма есть: «вход», который отражает целевую функцию и ресурсный потенциал; основной процесс функционирования, который отличается в зависимости от целевой функции механизма; «выход», который показывает результативность работы механизма и его эффективность [Большой энциклопедический словарь, 1997].

Исходя из указанной трактовки, можно представить механизм управления социальноэкономическими рисками, состоящий из трех блоков: целевого, базового и результативного. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Целевой блок механизма управления социально-экономическими рисками представляет собой первичный элемент системы, зависящий от интересов субъектов (государства, домашних хозяйств, предприятий). Следует отметить, что указанные интересы могут противоречить друг другу. В рамках данного элемента целевые ориентиры субъектов будут определять необходимость достижения результатов – минимизация рисков социально-экономического характера для каждого из них.

Базовый блок будет состоять из условий (ресурсных, институциональных, политических, природно-климатических, географических и пр.), в которых данный механизм функционирует. При этом необходимо учитывать эндогенные и экзогенные составляющие, которые могут влиять на систему как положительно (выступать стимулами), так и отрицательно (выступать барьерами и ограничениями).

Результативный блок предназначен для отражения эффективности или неэффективности работы механизма или отдельных его элементов. В целом эффективность функционирования механизма зависит от упорядоченной работы базового блока и согласованности интересов в целевом элементе. Данный блок представлен совокупностью показателей (социально-экономического характера) и их индикативных значений, достижение которых будет свидетельствовать об эффективности функционирования механизма.

Стоит отметить, что природа механизма управления социально-экономическими рисками базируется на механистической основе, а следовательно, носит постоянно воспроизводящийся характер. Экономические механизмы могут быть модернизированы, смодулированы и трансформированы под влиянием корректировочных воздействий со стороны субъектов в различные временные диапазоны.

Условно логическую схему механизма можно представить следующим образом (рис. 1).

Для более детального анализа следует представить данные блоки более подробно через призму следующих соответствий:

– целевой блок – субъекты, их интересы, процесс планирования (определение постановки целей и методологии их достижения, анализ эндогенных и экзогенных детерминантов);

– базовый блок – процесс достижения целевых ориентиров посредством операционных воздействий (анализируется и выявляется типология риска, оценивается их соответствие индикативным уровням);

– результативный блок – оценка результатов функционирования механизма и выявление наличия необходимости корректирующих воздействий или воспроизведения его без изменений (сравнение фактических показателей влияния на риск / риски с ожидаемыми результатами, оценивание масштабности несоответствий, их причин и осуществление процесса корректирующего воздействия).

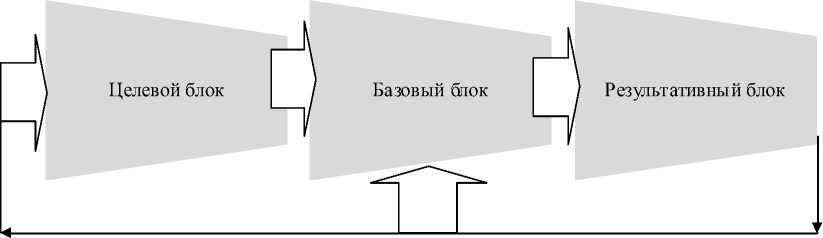

Целесообразно представить указанную последовательность в рамках организационно-параметрической модели механизма управления социально-экономическими рисками (см. рис. 2).

Указанную модель правомерно использовать на макроэкономическом и мезоэкономи-ческом уровнях регулирования социально-экономических рисков. Однако объектом данного исследования является механизм управления указанными видами рисков на региональном уровне.

Указанные целевой, базовый и результативный блоки отражены в организационно-параметрической модели с подробным описанием всего механизма управления социально-экономическими рисками.

В целевой блок указанного механизма входят: выявление и постановка проблемы риска социально-экономического характера; установка целевого ориентира управления рисками; выбор методов и инструментов регулирования социально-экономических рисков; определение детерминантов, влияющих на регулирование рисков; прогнозирование результатов регулирования.

Второй блок – базовый, включает следующие элементы: выявление информации о хозяйственной системе региона в целом, эндогенных (объективных и субъективных) и экзогенных (прямого и косвенного воздействия) факторах, влияющих на нее; формирование профиля риска, определение его типологической принадлежности и сущностных характеристик; качественная и количественная оценка социально-экономических рисков; определение приемлемого уровня риска; разработка антирисковой программы и ее реализация.

Третий блок – результирующий, предполагает наличие следующих взаимосвязанных элементов: соизмерение результатов с плановыми значениями и прогнозами; выявление отрицательных отклонений, фиксирующих недостижение плановых целевых показателей; принятие мер, корректирующих воздействие на социально-экономические риски и улучшающих эффективность функционирования соответствующего механизма управления; выработка рекомендаций по повышению эффективности управления рисками; решение проблем социально-экономических рисков региона.

Рис. 1. Инфологическая модель механизма управления социально-экономическими рисками Примечание. Составлено авторами.

Рис. 2. Организационно-параметрическая модель механизма управления социально-экономическими рисками

Примечание. Составлено авторами.

Следует отметить, что модель может быть применима к анализу всего типового разнообразия социально-экономических рисков (технологических, институциональных, операционных, финансовых, рыночных, социально-экономических, рисков кадрового обеспечения). На основании данной модели и группировки, проведенной ранее [Буянова, Аверина, 2024], выделим риски социальноэкономической направленности, присущие современному этапу развития региональных хозяйственных систем в рамках их цифровой трансформации. К данной группе рисков были отнесены:

-

А. «Сокращение рабочих мест на предприятиях регионов из-за процесса автоматизации или полное исчезновение профессий.

Б. Увеличение уровня безработицы, снижение совокупных доходов населения и, как следствие, снижение покупательной способности.

-

В. Уменьшение количества малых и средних предприятий в силу проблем цифрового развития (экономических и институциональных) и снижения их конкурентоспособности в этой связи.

Г. Существенные различия в готовности региональных инфраструктур к цифровизации» [Буянова, Аверина, 2024: 17–18].

Определение проблематики данных рисков и их таргетирование (установление целевых ориентиров), подробный анализ, создание профиля и расчетных референсных значений каждого из них является задачей функционирования первого и второго блоков предложенного механизма, что и было осуществлено ранее. В рамках третьего блока целесообразно предложить комплекс мероприятий по снижению вероятности наступления рисков и их минимизации:

-

А . Повышение количества и расширение возможностей программ переподготовки кадров с целью возможности их последующего трудоустройства.

Б. Связано с пунктом А, в силу сокращения нагрузки на бюджет по поддержке безработных и увеличение платежеспособности населения в случае их трудоустройства.

-

В . Реализация государственных и региональных мероприятий (экономических и институциональных) по повышению конкурентоспособности предприятий в рамках цифровой трансформации.

Г. Реализация программ федерального и регионального уровней, направленных на адаптацию региональных хозяйственных систем к цифровой трансформации, посредством формирования или совершенствования соответствующей инфраструктуры.

Согласно предложенной модели управления социально-экономическими рисками и направлениям антирисковых мероприятий, проведем анализ потенциала их реализации на региональном уровне, исследовав один из субъектов Южного федерального округа – Волгоградскую область через соответствующие показатели цифровой трансформации.

Указанные направления минимизации рисков реализуются в регионе и могут быть проанализированы посредством нижеприведенных показателей (см. таблицу).

Минимизация социально-экономических рисков по указанным направлениям возможна лишь при наличии необходимого финансирования. С одной стороны, это дотационная составляющая

Таблица

Реализация программ в рамках функционирования механизма управления социально-экономическими рисками цифровой трансформации в Волгоградской области

|

Показатели |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2023 г. |

|

Объемы финансирования программ по развитию цифровизации, млн руб. |

1 983,126 |

1 884,666 |

1 341,594 |

Нет свед. |

Нет свед. |

|

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной государственной информационной платформы цифровой образовательной среды *, % |

5 |

15 |

40 |

60 |

85 |

|

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования *, чел. |

239 |

8 500 |

11 000 |

13 500 |

16 000 |

Примечание. Составлено авторами. * – указаны плановые значения согласно нормативным документам.

предприятиям, с другой – создание необходимой инфраструктуры, способствующей реализации программ для снижения рисков.

Указанные направления минимизации рисков совпадают с приоритетами реализации программы «Цифровой регион», основной целью которой является адаптация хозяйственных систем мезоуровня к новым реалиям цифровой трансформации.

Выводы

Механизм управления социально-экономическими рисками следует трактовать как систему взаимосвязанных элементов, основной целью которой является повышение эффективности риск-менеджмента, воздействие на совокупность и уровень рисков и социально-рисковые отношения и, как следствие, на социально-экономическое развитие и равновесие общей системы хозяйствования.

На основании системного, субъектнообъектного и структурно-функционального подходов определены блоки указанного механизма: целевой, базовый, результирующий. Каждый из этих блоков с позиции выполнения им функций представлен как система последовательно воспроизводимых взаимосвязей, реализация которых способствует основной целевой направленности механизма.

Указанные блоки представлены через совокупность следующих элементов:

-

– целевой блок – постановка проблемы риска и его таргетирование, определение детерминантов, влияющих на регулирование рисков, выбор методологии регулирования рисков социально-экономического характера, прогнозирование результатов регулирования;

-

– базовый блок – выявление информация о хозяйственной системе региона в целом, формирование профиля риска, качественная и количественная оценка социально-экономических рисков; разработка антирисковой программы и ее реализация;

-

– результирующий блок – соизмерение результатов с плановыми значениями и выявление возможных отрицательных отклонений, принятие мер корректирующего воздействия, решение проблем социально-экономических рисков региона.

Посредством применения организационнопараметрической модели механизма управления социально-экономическими рисками и на осно- вании анализа социально-экономических рисков региона, вызванных цифровой трансформацией, были выделены и обоснованы следующие из них: сокращение малых и средних предприятий в региональных экономических системах (в рамках их цифровой трансформации); снижение конкурентоспособности предприятий и страны в целом (в новых реалиях диджитализации); сокращение величины предложения рабочих мест в экономике (процессы автоматизации и аппаратуризации технологических процессов) из-за изменений в рамках четвертой промышленной революции; рост уровня безработицы; снижение благосостояния населения; снижение совокупных доходов населения и повышение их дифференциации; различия в цифровом развитии регионов.

В рамках соответствия результирующему блоку были разработаны мероприятия по управлению рисками и их минимизации: улучшение количественных и качественных характеристик программ подготовки и переподготовки кадров; сокращение социальной нагрузки на бюджет в рамках выплат пособий по безработице (в силу расширения возможностей трудоустройства); разработка и реализация программ (на макро- и мезоуровнях), направленных на адаптацию регионов к процессам глубоких изменений их хозяйственных систем и, как следствие, повышение конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках.

Анализ реализации указанных мероприятий с позиции существующих мер поддержки представлен определенными показателями, которые носят общий информативный характер, а именно отражают: объемы финансирования цифровой трансформации хозяйственной системы региона (Волгоградской области), наличие и степень подготовки кадров рабочей силы, адаптированных к новым цифровым реалиям.

Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть расширен и дополнен в дальнейших исследованиях. На текущий момент в официальной статистике отсутствуют показатели, напрямую отражающие социально-экономические риски цифровой трансформации в полном объеме, однако современные реалии развития хозяйственных систем предопределяют необходимость их появления в дальнейшем.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, следует, что управление социально-экономическими рисками является многоаспектным процессом, включающим в себя не только установление сущностных характеристик рисков, их анализ, определение особенностей регулирования и прогнозирования, а также корректирующих воздействий, вызывающих трансформацию всего механизма по их регулированию.

Функционирование данного механизма в условиях цифровой трансформации является значимым в силу актуальности выявления социально-экономических рисков, влияющих на эффективность региональных хозяйственных систем в целом. Этим обстоятельством обусловливается значимость дальнейших исследований обозначенной проблематики.

Список литературы Совершенствование механизма управления социально-экономическими рисками региона

- Аматова Н. Е., 2014. Социальные последствия внедрения NBIC-технологий: риски и ожидания // Universum: общественные науки. 2014. № 8 (9). URL: http://7universum.com/ru/social/archive/item/1549

- Бернштайн П., 2000. Против богов: укрощение риска: пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2000. 400 с.

- Большой энциклопедический словарь, 1997 / гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Большая Рос. энцикл. 1456 с.

- Буянова М. Э., 2012. Оценка риска социально-экономического развития регионов Юга России (факторный подход) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. № 1 (20). С. 85–94.

- Буянова М. Э., Аверина И. С., 2024. Риски цифровой трансформации региональных хозяйственных систем и направления их регулирования // Научный результат. Экономические исследования. Т. 10, № 3. С. 12–21. DOI: 10.18413/2409-1634-2024-10-3-0-2

- Измалков С., 2008. Теория экономических механизмов // Вопросы экономики. № 1. С. 4–26.

- Рымкевич В. В., 2018. Теоретико-методические подходы к исследованию глобальных рисков // Экономический вестник университета. № 37-2. С. 150–156.

- Силласте Г. Г., Родионова М. Е., 2014. Социальные риски в условиях финансово-экономических кризисов // Экономика и предпринимательство. № 7 (48). С. 197–200.

- Социально-экономические риски: диагностика причин и прогнозные сценарии нейтрализации: коллектив. моногр., 2010 / под ред. В. А.Черешнева, А. И. Татаркина. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН. 1200 с.

- Beck U., 1986. Risikogesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 396 S.

- Douglas M., Wildavsky A., 1982. Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 221 p.

- Knight F. H., 1921. The Meaning of Risk and Uncertainty // F. Knight. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston: Houghton Mifflin Co. P. 210–235.

- Luman N., 1994. Ponjatie riska // THESIS. No. 5. P. 135–160.

- Slovic P., 1987. Perception of Risk // Science. Vol. 236. P. 280–285