Совершенствование методики оценки экологического ущерба при загрязнении продуктами нефтедобывающей отрасли

Автор: Патцук А.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-2 (7), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140105409

IDR: 140105409

Текст статьи Совершенствование методики оценки экологического ущерба при загрязнении продуктами нефтедобывающей отрасли

Нефтяная промышленность на сегодняшний день является крупнейшей в мире по мощности и энерговооруженности системой, имеющей в своем составе сотни месторождений углеводородного сырья.

При этом первенство по темпам и объемам добычи нефти среди регионов России принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра, доля добычи которого в 2012 году составила 50,2% в структуре добычи российской нефти.

Рисунок 1 – Динамика добычи нефти в России и ХМАО-Югра в период с 2003-2012гг.

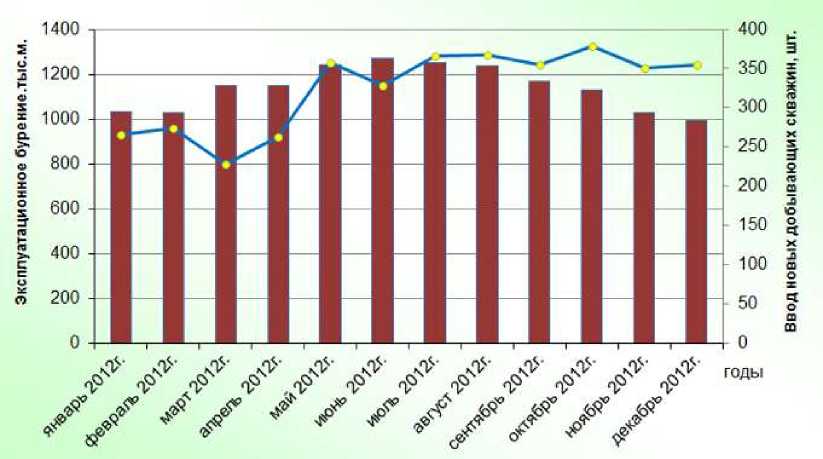

Объем добычи российской нефти в период с 2008 г. по 2012 г. отмечен тенденцией к увеличению и в 2012 г. достиг 518 млн. т (из которых 259,9 млн. т. или 50,2% приходится на ХМАО-Югра). Также следует отметить и умеренный рост ввода новых добывающих скважин на территории ХМАО-Югра за 2012г (рис. 2).

■■Эксплуатационное бурение, тыс.м ——Ввод новых добывающих скважин, шт.

Рисунок 2 – Эксплуатационное бурение и ввод новых добывающих скважин в ХМАО-Югра за 2012г.

Разработка и эксплуатация месторождений углеводородного сырьясопряжены с техногенным воздействием на природную среду, результатом которых может быть возникновение очагов индустриальной пустыни с чахлой растительностью или даже без нее. Здесь почва загрязнена промышленными отбросами, отходами строительства, залита нефтепродуктами, бытовым мусором и т.д. На таких участках почва становится настолько испорченной, что теряет плодородие.

В связи с большим техногенным воздействием нефтяной отрасли на земельные ресурсы, возникает потребность в их охране и восстановлении.Рекультивация нарушенных земель представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Следует отметить и тот факт, что не все площади земель, подлежащих рекультивации, сдаются в срок, их сдача переносится на следующие годы, в то время как происходит освоение и «загрязнение» новых территорий.Рекультивация нарушенных земель является объективной необходимостью,но для того, чтобы определить план рекультивационных работ необходимо проведение оценки экологического ущерба.

В биосфере имеет место большое количество химических веществ, являющихся безвредными каждый в отдельности, но сочетание которых даже в малом количестве может привести к ущербу, последствия которого для окружающей среды порой непредсказуемы.

Таким образом, оценка экологического ущерба чрезвычайно сложна ведь некоторые физические последствия и взаимосвязи между ними остаются неизвестными, могут носить случайный характер либо проявляться лишь спустя длительное время.

Нынешняя практика оценки экологического ущерба в стоимостном выражении носит весьма приближенный характер. Она сводится в основном к суммированию совокупности затрат по выплатам и штрафам за выбросы (сбросы) вредных веществ в окружающую среду, размещение отходов, выплатам за отвод земель в постоянное и временное пользование, и др. В действительности же используемые при оценке экологического ущерба базовые нормативы выплат представляют собой ставки некоего специфического налога на определенные аспекты хозяйственной деятельности предприятия и не обеспечивают компенсации действительных ущербов.

В идеальном же случае, полный экологический ущерб должен определяться через стоимость вреда, причиненного окружающей среде из-за изменения состояния совокупности природных экосистем или их отдельных элементов в зоне влияния эксплуатируемого объекта. Но, как уже упоминалось, полный ущерб не всегда может быть определен и не всегда возможна его компенсация.

Для преодоления подобных сложностей необходимообъединение усилий многих специалистов с целью постановки и развертывания программных исследований соответствующих направлений. Причем такие исследование должны быть подкреплены заинтересованностью и поддержкой государственных институтов. Многие требования, постулируемые экологическими документами, невыполнимы именно из-за отсутствия достоверных и апробированных результатов научных исследований, на которые можно было бы опираться в процессе оценки экологического ущерба. Не последнее слово в решении данной проблемы принадлежит и самим предприятиям и проектным организациям. Именно они должны сформулировать свои первоочередные потребности в недостающих, на их взгляд, результатах теоретических и экспериментальных исследований. Эти обстоятельства и породили сложившиеся трудности в оценке экологических ущербов. Бесспорно, что одна из ключевых ролей при этом принадлежит мониторингу окружающей среды в виде многоцелевой информационной системы, в задачу которой должны входить наблюдение, оценка и прогноз фактического техногенного воздействия на окружающую среду и изменения ее состояния.

Следует отметить также и то, что на аварийные ситуации в техносфере приходятся значительные издержки, не способствующие стабильному развитию предприятий и их финансовой устойчивости, на которую влияют: -ситуация на рынке;

-инвестиционная политика;

-эксплуатационные затраты;

-

-техническое перевооружение;

-

-ужесточение экологических норм;

-степень опасности самого производства.

Степень опасности следует рассматривать как ситуацию в окружающей человека среде, в которой при определенных условиях (случайного характера) возможно возникновение нежелательных событий, явлений или процессов, воздействующих на человека и окружающую среду.

Общепринятой единицей измерения опасности производства является величина риска - совокупность двух величин: вероятности возникновения неблагоприятного события (аварии) и возможных потерь (ущерба). Величина ущерба определяется масштабом последствий аварии.

В решении проблемы безопасности опасных производственных объектов важная роль должна отводиться организации и построению полноценной информационной базы о размерах ущербов от аварий на объектах различных подотраслей нефтегазовой промышленности. Такие базы могут стать общеотраслевым хранилищем уникальной информации об уже произошедших авариях и их последствиях. Кроме того, они крайне необходимы для проведения разноплановых научных исследований и разработки решений по обеспечению безопасности функционирования производственных объектов и снижению ущербов от аварий.

При проведении исследований оценки риска рекомендуется исходить из принципа равной важности отдельных слагаемых ущерба. Тогда структуру общего ущерба можно представить в достаточно простом виде:

У об = У пр + У о . с , (1)

где: Уоб - общий ущерб;

Упр и Уо . с - ущерб (убытки), нанесенный собственно предприятию и окружающей среде.

Существующая практика сбора и представления данных об ущербах от аварий на нефтепроводах, нанесенных собственно предприятию, позволяет получить определенный объем информации. Но он далеко не достаточен для проведения экономических исследований структуры ущербов, а также разработки математических моделей прогнозирования ущербов для вновь проектируемых трубопроводов. В представляемых данных об ущербах превалируют натуральные показатели (метры замененных труб, затраченное на восстановительные работы время, потери транспортируемого продукта и т.д.) без их стоимостной оценки. А приводимые цифры о размерах общего ущерба (и то не по всем произошедшим авариям) не вполне информативны, так как неизвестно, из чего они складываются. С целью исключения указанных пробелов рекомендуется расширить спектр информационных сведений об ущербах, наносимых собственно предприятию. Тогда структуру собственных убытков можно представить в следующем виде (см. таблицу 1). Таблица 1 - Структура собственных убытков предприятия ______________

|

Слагаемые убытков |

Условные обозначения |

|

Стоимость: Поврежденного и замененного оборудования, приборов, зданий, сооружений Замененных труб и соединительных линий Ремонтно-восстановительных работ Потерянного продукта |

Уобор Утр Урем Упот.пр. |

|

Потери дохода от недопоставки продукта потребителю |

Удох |

|

Выплаты за выбросы (сбросы) в окружающую среду вредных веществ |

Увыб |

|

Затраты, связанные с травмами и заболеваниями персонала при ликвидации аварий |

Утрав |

|

Расходы, связанные с расследованием причин аварий и их последствий |

Урас |

|

Выплаты по судебным искам за причинение вреда третьим лицам |

Уиск |

В структуру убытков можно внести и такие слагаемые ущербов, как потери престижа предприятия, судебные издержки, потери из-за снижения коммерческой активности. Эти виды потерь трудно оценить в денежном выражении. Но и отсутствие данных о них существенно не повлияет на показатель ущерба предприятию из-за произошедших на нем аварий. Слагаемые убытков реально оцениваемы и достаточно полно характеризуют показатель Упр.

Практическая ценность информации о показателе Упр заключается в том, что на ее базе можно будет построить функции распределения ущербов по типам и видам оборудования и технологическим процессам, а в сочетании с частотой аварий оценить эксплуатационную надежность и безопасность.

Вторая составляющая ущерба от аварий Уо.с выражается в потерях в самой окружающей среды вследствие ее загрязнения, истощения, разрушения. В действительности факт причинения вреда окружающей среде может проявиться спустя длительное время после аварии. Факт загрязнения окружающей среды представляет собой некое произошедшее событие, оказывающее негативное воздействие на ту или иную экосистему. Последствия этого события не могут быть установлены и оценены в момент произошедшей аварии. Из-за отдаленности проявлений последствий аварии потенциальный ущерб в ряде случаев не имеет реального объема и не поддается денежной оценке, что и составляет основную сложность его стоимостного исчисления.

Наличие первичной информации об ущербах как собственно предприятию, так и окружающей среде и ее дальнейшее обобщение позволят выявить новые взаимосвязи между экологической обстановкой и социальными параметрами отдельных территорий, что крайне важно для принятия решений по проблемам исследования и снижения техногенных рисков.

Естественно, что первичными информационными ресурсами об ущербах от произошедших аварий могут обладать, прежде всего, сами предприятия. Отраслевая же проблема учета и сбора данных об ущербах сводится к проблеме организации внутриотраслевой отчетности о масштабах и последствиях аварий. Создание такого вида статистической отчетности возможно лишь путем принятия директивного решения руководством предприятия. Современные научные методы обработки и информационные технологии позволяют эффективно обрабатывать потоки этих данных с целью создания тематических информационных баз, пригодных для принятия предметных решений.

Таким образом, предлагаемая к созданию отраслевая информационная база, содержащая статистические характеристики рисков в дальнейших исследованиях может быть использована для установления функциональных распределений вероятностей различных аварийных последствий, для поиска путей снижения техногенных рисков проектируемых объектов, а также организации и внедрения в нефтегазовой промышленности системы экологического страхования техногенных и экологических рисков. Подобная база обязательно должна обладать свойством динамичности и возможностью актуализации с тем, чтобы обеспечить ее представительность.

Также следует выделить и основные рекомендации совершенствования существующей инструктивно-методической базы по оценке и возмещению вреда:

-

- действующие методики по оценке ущерба не являются универсальными и применимы только для оценки ущерба (вреда) отдельных компонентов окружающей среды. Успешные методологические решения могут быть использованы для разработки подробных комплексных методик со всеми необходимыми стоимостными показателями;

-

- разработка комплексных методик оценки и возмещения вреда окружающей среды должна производиться с учетом реальной стоимости и/или эксплуатации природных ресурсов;

-

- комплексные методики по оценке и возмещению вреда должны учитывать все возможные негативные последствия для окружающей среды и различные виды производственной и иной деятельности.