Совершенствование методики оценки уровня устойчивого развития регионов российской Арктики как элемента анализа ресурсного потенциала регионов

Автор: Дымова О.О., Рудакова А.Ю., Цыбин В.Р.

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 2 (68), 2024 года.

Бесплатный доступ

Данная работа посвящена проблеме устойчивого развития регионов Арктики и определению путей развития ресурсного потенциала Арктической зоны РФ через соблюдение принципов устойчивого развития. Основная цель работы заключается в изучении ключевых факторов, влияющих на устойчивое развитие северных регионов России, и определении их ресурсного потенциала. Результаты исследования позволяют понять особенности развития арктических территорий, их социальной стабильности и экономического процветания в будущем. Статья представляет собой новый взгляд на проблему устойчивого развития регионов Арктики, определяет наличие ресурсного потенциала для развития Арктической зоны РФ, кроме того, содержит обобщенный обзор регионов и компаний, расположенных на данных территориях.

Устойчивое развитие, арктика, арктическая зона рф, ресурсный потенциал, полярный индекс, sdg-индекс, регионы, региональная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/148329011

IDR: 148329011 | УДК: 338

Текст научной статьи Совершенствование методики оценки уровня устойчивого развития регионов российской Арктики как элемента анализа ресурсного потенциала регионов

В современном мире тема устойчивого развития становится все более актуальной, особенно на уникальных и уязвимых территориях, таких как арктические регионы. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития современной России является освоение Арктики. Данный регион играет ключевую роль в продвижении экономических и геополитических позиций страны, так как территория чрезвычайно богата полезными ископаемыми, а также обладает важным военным и транзитным значением.

Пути и методы развития арктических регионов, активизации их ресурсного потенциала,

_E_D_N__A__U_U__Y_S_D_________________________________ экономическое освоение должно быть системным и проработанным, в том числе действия по развитию должны предприниматься с учетом экологического и социального влияния, для этого может использоваться оценка соблюдения принципов устойчивого развития. Многие исследователи так или иначе рассматривают вопросы ресурсного потенциала арктических территорий, его развития, в частности за счет совершенствования нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности (определяющей уровень инвестиционной активности) [7], технологического предпринимательства, региональных льгот, стимулирования

курса факультета управления,

курса факультета управления, тел.:

тел.: +79817723501,

+79117128483,

создания инновационных продуктов и технологий, создания объектов инновационной инфраструктуры [6], кадрового обеспечения Арктической зоны РФ [12]. При этом несмотря на наличие того или иного вида ресурсного потенциала, способы его активизации необходимо соотносить с возможными социальными и экологическими воздействиями.

В настоящее время нет методики, которая связывала бы ресурсный потенциал, выбор способов его активизации и соблюдение принципов устойчивого развития. В связи с этим в настоящем исследовании авторами ставится ряд задач, решение которых бы способствовало разработке такой методики в дальнейшем, в частности:

проанализировать отечественную практику оценки регионов и предприятий Арктической зоны РФ и фактические результаты данных оценок степени соблюдения принципов устойчивого развития;

рассмотреть отечественные и зарубежные теоретические методики оценки соблюдения принципов устойчивого развития, определить их практическую применимость к регионам и предприятиям Арктической зоны РФ;

проанализировать мировые практические рейтинговые методики оценки стран и регионов по степени соответствия принципам устойчивого развития;

определить взаимосвязь индикаторов оценки степени устойчивого развития с тем или иным видом ресурсного потенциала, который они могут характеризовать и на который могут влиять;

разработать на основе проведенного анализа дополнительные индикаторы, которые могут быть использованы в рейтинговых методиках, уже применяемых в Арктической зоне РФ.

В настоящее время для оценки регионов и предприятий Арктической зоны РФ по степени соблюдения принципов устойчивого развития экспертным центром ПОРА создан проект «Полярный индекс». Это пока единственный ежегодный рейтинг, посвященный оценке устойчивого развития российской Арктики. В него включены территории и компании, которые расположены в пределах Арктической зоны РФ. Цель данного проекта – стимулирование интереса относительно темы устойчивого развития регионов Арктики. Он позволяет выделить сильные и слабые стороны различных регионов и определить направления их дальнейшего развития и достижение баланса между экологическими, социальными и экономическими аспектами развития, обеспечив при этом сохранение природных ресурсов для будущих поколей и улучшение качества жизни обитателей данных регионов. Результаты исследований позволяют выявить ключевые проблемы и потенциал развития регионов Арктики, а также могут стать основой для разработки программ и стратегий развития этих территорий. Важной особенностью теории является тот факт, что она разработана под эгидой ООН и является универсальной, т.е. подходит как для отдельных предприятий, так и для общемировой оценки стран [5].

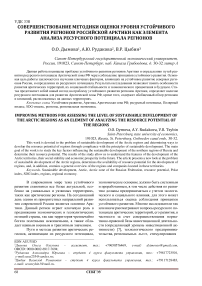

Рассмотрим методологию расчета «Полярного индекса». В ее основе лежит теория устойчивого развития, построенная на «концепции триединого итога» (рис. 1).

Рисунок 1 – Взаимодействие участников устойчивого развития в рамках «триединой концепции»

Методология рассчитывается на основе двух измерений разного характера: внутреннем и, более широком, внешнем.

Внутреннее измерение представляет собой оценку уровня устойчивости организаций по экономическим, экологическим, социальным группам показателей. На рисунке 1 компании представляются в виде небольших треугольников, расположенных внутри большого около вершины «Бизнес». Важно понимать, что каждая компания имеет влияние на устойчивость региона в целом и является важнейшим первичным элементом его общего уровня.

Внешнее измерение устойчивости затрагивает непосредственно контур региона и строится на 3-х смежных группах критериев: эколого- экономических, социально-экономических, социально-экологических.

Расчет рейтинга «Полярный индекс. Регионы»

На начальном этапе производится расчет количественного индекса (КИ) по выделенным группам индикаторов (табл. 1). Показатели являются количественно измеримыми, и информационной базой для их анализа служат открытые официальные статистические данные. В целях исследования в таблице представим, на какой вид потенциала может в наибольшей степени влиять улучшение того или иного параметра.

Таблица 1 – Показатели «Полярного индекса. Регионы» с учетом видов ресурсного потенциала, который они характеризуют и на который они в наибольшей степени влияют

|

Группа индикаторов |

Индикатор |

Вид ресурсного потенциала, на который показатель влияет в наибольшей степени |

|

Экологоэкономические |

Доля затрат на охрану окружающей среды в бюджете региона |

Природный потенциал |

|

Соотношение темпов прироста запасов и добычи важнейших минерально-сырьевых ресурсов |

Природный потенциал |

|

|

Доля рекультивированных земель от общей площади земель, подвергшихся нарушению |

Природный потенциал |

|

|

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод от общего объема сточных вод |

Природный потенциал |

|

|

Удельный вес возобновляемых источников воспроизводства ресурсной базы в общем объеме ресурсной базы |

Природный потенциал |

|

|

Организация и финансирование мониторинга состояния и изменения природной среды и т.д. |

Природный потенциал |

|

|

Социальноэкономические |

Отношение среднедушевых денежных доходов населения и прожиточного минимума |

Человеческий потенциал, экономический потенциал |

|

Коэффициент Джини |

Человеческий потенциал, экономический потенциал |

|

|

Миграционный отток населения |

Человеческий потенциал |

|

|

Доля населения с денежными доходами ниже регионального прожиточного минимума |

Эконмический потенциал |

|

|

ВРП на душу населения |

Экономический потенциал |

|

|

Уровень удовлетворенности населения деятельностью властей всех уровней по обеспечению социальных гарантий и т.д. |

Человеческий потенциал |

|

|

Социальноэкологические |

Количество людей, имеющих доступ к качественному питьевому водоснабжению |

Человеческий потенциал |

|

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни коренных малочисленных народов |

Человеческий потенциал |

|

|

Наличие региональных и муниципальных программ по адаптации населения и хозяйственных систем к климатическим изменениям и т.д. |

Человеческий потенциал |

После определения количественных параметров проводится качественная оценка посредством формирования экспертного индекса устойчивого развития региона (ЭИ). Составление экс- пертного индекса осуществляется на основе анкетирования (из 9 вопросов) выбранной группы экспертов. Далее оценки экспертов суммируются (интервал значений: 0-90) и рассчитывается среднеарифметическое.

Результаты КИ и ЭИ в итоговом интегральном индексе учитываются в соотношении 80% и 20% соответственно.

Расчет интегрального индекса устойчивого развития региона (ИИ) производится по формуле (1):

N x 0,2

ИИ = КИх0,8+—^—, (1) где КИ – количественный индекс устойчивого развития региона (от 0 до 1 до тысячного знака после запятой);

N – среднее арифметическое от всех суммарных оценок экспертов по каждому из регионов;

0,2 – вес экспертной составляющей в интегральном индексе.

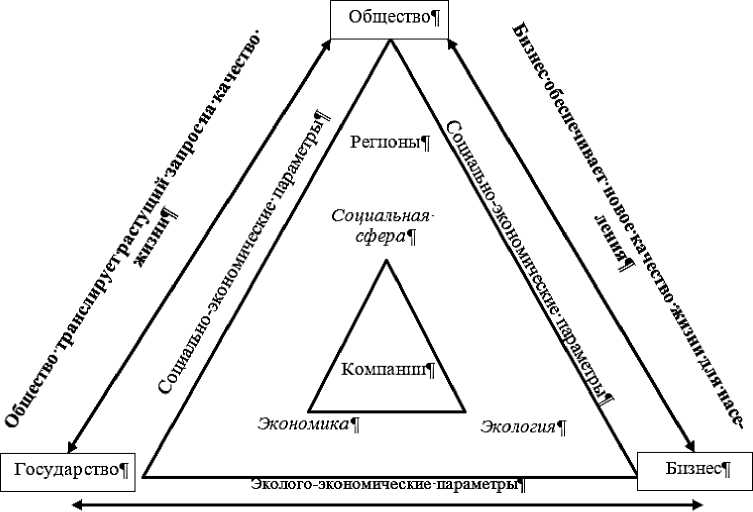

Показатель рассчитывается для регионов, включенных полностью или частично в Арктическую зону РФ. Они разделены на 3 группы в соответствие со степенью развития политики в области устойчивого развития: А –активная, В – умеренная, С – недостаточно активная (рисунок 2).

А - активная политика в

Рисунок 2 – Рейтинг регионов с активной политикой в области устойчивого развития

Первые три места занимают соответственно Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ. Эти регионы либо находятся в западной (более развитой и близкой к центральным городам) части Арктической зоны РФ, либо имеют большое количество полезных ископаемых, что и определяет их высокий уровень развития (по тем или иным параметрам) как использование возможностей и необходимость.

Безусловно, развитие регионов невозможно без развития предпринимательского (производственного) и экономического потенциала. Однако в особых природно-климатических условиях серьезную значимость приобретает взаимо-увязка предпринимательского (производственного) потенциала, экономического потенциала и принципов устойчивого развития. Аналитическую базу такой взаимосвязи может сформировать «Полярный индекс. Компании».

Для расчета «Полярного индекса. Компании» используется схожий алгоритм.

Сначала определяются количественные индексы (по группам: экономического, социального, экологического индексов) по ряду показателей, представленных в таблице 2. В целях исследования в таблице также представим то, на какой вид потенциала может в наибольшей степени влиять улучшение того или иного параметра.

Далее проводится экспертная оценка на основе анкетирования. При этом в вопросах учтена территориальная специфика работы компаний непосредственно в арктических регионах. Каждый эксперт выставляет оценки от 0 до 10 по каждой группе индекса (где 0 – наихудшее значение по показателю, 10 – наилучшее значение по показателю), после этого выставленные оценки выводится среднеарифметическое по общим суммируются, общий результат от 0 до 30. Далее оценкам каждого эксперта.

Таблица 2 – Показатели «Полярного индекса. Компании» с учетом видов ресурсного потенциала, который они характеризуют и на который они в наибольшей степени влияют

|

Группа индикаторов |

Индикатор |

Вид ресурсного потенциала, на который показатель влияет в наибольшей степени |

|

Экономический |

Рентабельность активов, % (ROA) |

Экономический потенциал |

|

Стоимость предприятия, % |

Экономический потенциал |

|

|

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами |

Экономический потенциал |

|

|

Динамика выручки |

Экономический потенциал |

|

|

Динамика чистой прибыли |

Экономический потенциал |

|

|

Рентабельность собственного капитала, % |

Экономический потенциал |

|

|

Рентабельность EBITDA |

Экономический потенциал |

|

|

Деловая активность |

Экономический потенциал, предпринимательский потенциал |

|

|

Удельный показатель капитальных затрат |

Экономический потенциал |

|

|

Социальный |

Условия труда работников (уровень заболеваемости травматизма, морально-психологический климат, уровень конфликтности в коллективе) |

Человеческий потенциал |

|

Бытовые условия работников (жилищные условия, обеспеченность лечебными учреждениями и т.д.) |

Человеческий потенциал |

|

|

Квалификация работников (общеобразовательный уровень, уровень квалификации кадров и т.д.) |

Экономический потенциал |

|

|

Мотивация и организация труда (дисциплина труда, материальное и моральное стимулирование и т.д.) |

Человеческий потенциал |

|

|

Благотворительная деятельность |

Человеческий потенциал |

|

|

Финансирование социальных мероприятий, развитие инфраструктуры |

Человеческий потенциал |

|

|

Наличие политики компании по соблюдению прав коренных малочисленных народов |

Человеческий потенциал |

|

|

Наличие в компании комитета совета директоров, который рассматривает вопросы по КСО и экологии |

Человеческий потенциал, Природный потенциал |

|

|

Экологический |

Показатели загрязнения, в т.ч.: ресурсы атмосферы, ресурсы почвы, водные ресурсы, отходы. |

Природный потенциал |

|

Техногенные и природные аварии (были / не было) |

Природный потенциал, экономический потенциал |

|

|

Инвестиции в природоохранную деятельность |

Природный потенциал, предпринимательский потенциал |

|

|

Применение ресурсосберегающих технологий |

Экономический потенциал |

|

|

Вторичная переработка сырья (есть/нет) |

Экономический потенциал |

|

|

Сертификация по системе экологического менеджмента |

Экономический потенциал |

|

|

Наличие программ по сохранению биоразнообразия |

Природный потенциал |

|

|

Наличие программ по сокращению выбросов (в частности, углерода) |

Экономический потенциал |

После этого по аналогии с «Полярным индексом. Регионы» рассчитываются интегральные показатели экономического, социального, экологического индекса, выводится интегральный. Соотношение значимости количественного и экспертного индексов в интегральном индексе совпадает с расчетом интегрального индекса регионов: количественная оценка составляет 80% от интегрального результата, экспертная – 20%.

Следующий этап – расчет интегрального экономического (ИИ1), социального (ИИ2), экологического (ИИ3) индекса развития – он объединяет полученные на количественном и экспертном этапе данные (2):

ИИх = КИх х 0,8 + ^з*0,2, (2)

где КИх - один из видов количественного индекса (КИ1 – количественный экономический индекс развития компании; КИ2 – количественный социальный индекс развития компании; КИ3

– количественный экологический индекс развития компании) (от 0 до 1, до тысячного знака после запятой);

Nx – среднее арифметическое от суммарных оценок экспертов по одному из блоков вопросов, относящемуся к определенному виду индекса (N1 – по экономическому блоку вопросов для экономического индекса; N2 – по социальному блоку вопросов для социального индекса; N3 – по социальному блоку вопросов для социального индекса, по каждой из компаний (число от 0 до 30 для каждой из участвующих в рейтинге компаний);

По итогам расчетов каждой из участвующих в рейтинге компании присваиваются значения интегральных экономического (ИИ1), социального (ИИ2) или экологического (ИИ3) индексов развития компании (от 0 до 1, до тысячного знака после запятой).

Полученные результаты обобщаются в итоговый индекс устойчивого развития компании (3):

ПИ = ИИ 1 + ИИ 2 + ИИ 3 , (3)

где ИИ1 – интегральный экономический индекс;

ИИ2 – интегральный социальный индекс;

ИИ3 – интегральный экологический индекс.

В результате расчета каждой из участвующих в рейтинге компании присваивается индекс устойчивого развития (ПИ) в виде числа от 0 до 1, до тысячного знака после запятой.

В рейтинге участвуют самые крупные, зачастую градообразующие, компании.

В целом, можно сказать, что «Полярный индекс» позволяет системно, наглядно, комплексно оценить уровень соблюдения предприятиями, в частности, и регионами Арктики, в целом, принципов устойчивого развития. Такой подход логически обоснован, поскольку дает возможность отследить корреляцию между вкладом предприятий в устойчивое развитие. Предприятия оказывают существенное влияние на экологическую составляющую триединой концепции, а именно эта компонента для территорий Арктики играет наиболее значимую роль.

Таким образом, развитие предпринимательского (промышленного) и экономического потенциала на территории Арктики в основном возможно и реализуется в традиционных, добывающих отраслях; при этом его развитие безусловно способствует экономическому росту, а также базовому позитивному социальному влиянию (обеспечению рабочих мест), однако экологическое воздействие в случае добывающих отраслей, в особенности на уникальных природных территориях, играет не менее важную роль. Поэтому «Полярный индекс. Компании» позволяет компаниям провести оценку степени соблюдения принципов устойчивого развития, сравнить свой уровень с конкурентами и сформировать приоритеты, цели и стратегию на основе полученных данных.

Иные методики оценки степени соблюдения принципов устойчивого развития, разработанные отечественными учеными, могут быть рассмотрены в контексте применения для регионов Арктической зоны РФ (табл. 3).

Таким образом, представленные модели не могут в полной мере учесть специфику и системные взаимосвязи в Арктической зоне РФ. В большей степени они являются дискретными и оценивают не комплексное влияние на устойчивое развитие, а лишь на отдельные его элементы.

Зарубежная же практика исследований в основном сосредоточена на оценке воздействия на экологическую обстановку регионов [13].

Однако существует несколько более релевантных моделей, которые с теми или иными корректировками могут быть использованы для оценки арктических регионов.

Например, Sustainable Economic Development Assessment (SEDA), которую разработала компания Boston Consulting Group [13]. Согласно этой модели, устойчивость экономического роста оценивается на основе 40 показателей, которые подразделяются на три подиндекса: экономический, инвестиционный и устойчивый. Однако это комплексная методика оценки стран, а не оценки отдельных регионов. Кроме того, оценка в основном сосредоточена не на показателях устойчивого развития в рамках триединой концепции, а на оценке экономического уровня и, как следствие, экономической устойчивости, экономического потенциала.

Наиболее известной и используемой зарубежной методикой является разработка ООН – SDG (Sustainable Development Goals) индекс. Это сводный интегральный индекс, состоящий из более чем 40 показателей из 17 групп, называемых «глобальными целями», направленными на искоренение нищеты, голода и неравенства, принятие мер по борьбе с изменением климата и окружающей среды, улучшение доступа к здравоохранению и образованию, создание сильных институтов партнерства и другие социально-экологические и экономические направления [1].

Процедура расчета SDG-индекса состоит из трех этапов: исключение экстремальных значений из распределения каждого показателя; изменения масштаба данных для обеспечения их сопоставимости; агрегирование показателей внутри SDG и между ними.

Таблица 3 – Определение применимости отечественных методик оценки степени соблюдения принципов устойчивого развития в Арктической зоне РФ и оцениваемый ими вид ресурсного потенциала

|

Авторы |

Описание/ методика расчетов |

Применимость к Арктической зоне РФ |

Вид ресурсного потенциала, который методика описывает в наибольшей степени |

|

Бобылев С.Н., Со ловьева С.В. [1] |

Y = C + I + P, (4) C – инвестиции в человеческий капитал; I – инвестиции в основной капитал; P – инвестиции в природное восстановление. Природный капитал переделяется по формуле (5): ^=-Y2-u*Y + eP, (5) где K – динамика развития основных фондов; e – эффективность используемых инвестиций в восстановление окружающей среды; u – ущерб, наносимый окружающий среде. |

Показатель ВВП может быть заменен на ВРП для адаптации к уровню региона. Но инвестиции для развития человеческого потенциала не могут в полной мере отразить вложения для решения специфических острых проблем арктических регионов. Представленная модель может лишь частично использоваться при оценке уровня устойчивого развития регионов Арктической зоны РФ, поскольку она нацелена в основном на анализ предприятий добывающей отрасли. |

Человеческий и экологический потенциал |

|

С.Н. Бобылев, О.В. Кудрявцева и С.В. Соловьева [8] |

Индекс устойчивости городов (6): ANS = GS + HSB - ED, (6) где ANS – индекс скорректированных чистых накоплений для городов; GS – валовые накопления основного капитала; HSB – расходы бюджета на развитие человеческого потенциала; ED – ущерб окружающей среде от антропогенного воздействия. |

Данная формула также в основном сосредоточена на оценке масштабов и количестве предприятий (объем основного капитала) в регионе, уровня финансирования социальной сферы и оценки уже нанесенного ущерба окружающей среде. Такой подход слишком обобщен, рассматривает экологические проблемы постфактум, в связи с чем не может применяться для арктических регионов. |

Предпринимательский потенциал, экологический потенциал, человеческий потенциал, |

|

Деневизюк Д.А. [4] |

Yper = (n2 - n)sin2(t + ^ 1 ) * Y3KOHsin2(t + ^ 2 )Ycoцcos2(t + ^ 3 )Y Экол , (7) где Y – устойчивость; t – время; φ – фазы циклов устойчивости экономической, социальной и экологической составляющих; (п2 — п) - поправочный коэффициент. |

Не в полной мере способна отразить соответствие принципам устойчивого развития и специфику Арктических территорий, базируется на экономических циклах Н.Д. Кондратьев |

Экономический потенциал |

Перечень всех показателей, использующихся для расчета SDG-индекса, можно увидеть в таблице 4. В целях исследования в таблице также представим то, на какой вид потенциала может в наибольшей степени влиять изменение того или иного параметра

Таблица 4 - Показатели SDG-индекса и вид ресурсного потенциала, на который они могут влиять и который могут характеризовать

|

Показатель |

Укрупненная группа |

Применимость показателя к Арктическим территориям |

Вид ресурсного потенциала, на который показатель влияет в наибольшей степени |

|

|

Уровень бедности |

Бедность |

Применим |

Экономический потенциал (влияние на спрос) |

|

|

Урожайность сельскохозяйственной продукции |

Сельское хозяйство |

Ограниченно применим |

Экономический, человеческий потенциал |

|

|

Эффективность использования ресурсов (питательные вещества, вода, энергия) |

Ограниченно применим |

Человеческий потенциал |

||

|

Продовольственные потери и пищевые отходы |

Применим |

Экономический потенциал |

||

|

Выбросы парниковых газов в результате землепользования |

Ограниченно применим |

Природный потенциал |

||

|

Диеты и дефицит питательных веществ |

Применим |

Человеческий потенциал |

||

|

Доступность здравоохранения |

Здоровье |

Применим |

Человеческий потенциал |

|

|

Сопоставимые на международном уровне результаты начального и среднего образования |

Образование |

Ограниченно применим |

Человеческий потенциал |

|

|

Раннее развитие детей |

Применим |

Человеческий потенциал |

||

|

Гендерный разрыв в оплате труда и другие меры по расширению прав и возможностей |

Расширение прав и возможностей женщин |

Ограниченно применим |

Человеческий потенциал |

|

|

Насилие против женщин |

Применим |

Человеческий потенциал |

||

|

Вода, включенная в торговлю, с поправкой воздействия на окружающую среду |

Вода |

Применим |

Природный потенциал |

|

|

Качество питьевой воды и поверхностных вод |

Применим |

Природный потенциал |

||

|

Достойный труд |

Достойный труд |

Применим |

Человеческий, экономический потенциал |

|

|

Детский труд |

Не применим (отсутствует целесообразность оценки) |

Человеческий потенциал |

||

|

Защита трудовых прав |

Применим |

Человеческий, предпринимательский потенциал |

||

|

Неравенство богатства |

Неравенство |

Применим |

Человеческий потенциал |

|

|

Вертикальная мобильность |

Применим |

Человеческий потенциал |

||

|

Воздействие материальных потоков на окружающую среду |

Устойчивое потребление и производство |

Применим |

Природный потенциал |

|

|

Переработка и повторное использование |

Применим |

Природный, экономический потенциал |

||

|

Химикаты |

Применим |

Природный, экономический потенциал |

||

|

Ведущие индикаторы декарбонизации |

Изменение климата |

Применим |

Природный потенциал |

|

|

Выбросы парниковых газов в результате землепользования |

Применим |

Природный потенциал |

|

Показатели климатической уязвимости |

Применим |

Природный потенциал |

||

|

Максимальный устойчивый улов для рыболовства |

Морские экосистемы |

Применим |

Экономический потенциал |

|

|

Влияние рыболовства в открытом море и трансграничного рыболовства |

Применим |

Экономический потенциал |

||

|

Охраняемые территории по уровням защиты |

Применим |

Природный потенциал |

||

|

Ведущие индикаторы здоровья экосистем |

Наземные экосистемы |

Применим |

Природный потенциал |

|

|

Торговля видами, находящихся под угрозой исчезновения |

Применим |

Природный потенциал |

||

|

Охраняемые территории по уровням защиты |

Применим |

Природный потенциал |

||

|

Современное рабство и торговля людьми |

Мир и справедливость |

Ограниченно применим |

Человеческий потенциал |

|

|

Доступ к правосудию |

Применим |

Человеческий, предпринимательский потенциал |

||

|

Финансовая тайна |

Применим |

Экономический, предпринимательский потенциал |

||

|

Насилие над детьми |

Применим |

Человеческий потенциал |

||

|

Защита прав организаций гражданского общества |

Применим |

Человеческий, предпринимательский потенциал |

||

|

Не льготное финансирование развития |

Средства реализации |

Применим |

Предпринимательский, человеческий потенциал |

|

|

Климатическое финансирование |

Применим |

Природный потенциал |

||

|

Нечестная налоговая конкуренция |

Применим |

Предпринимательский, экономический потенциал |

||

|

Влияние торговой практики на развитие |

Применим |

Предпринимательский, экономический потенциал |

Отличительными показателями от тех, которые используются в других зарубежных и отечественных методологиях, в данной системе являются: расчет дефицита питательных веществ в рационе населения, показатель климатической уязвимости, рассмотрение отдельных экосистем животных и растений, показатели климатического финансирования, индекс добросовестности налоговой конкуренции [3].

Анализ мировых практических рейтинговых методик оценки стран и регионов по степени соответствия принципам устойчивого развития позволяет сделать вывод, что применительно к арктическим территориям такие методики могут быть использованы, однако необходимо их сокращение под специфику регионов, что и сделано в «Полярном индексе».

Тем не менее при исследовании отечественных и зарубежных методологий расчета уровня устойчивости развития регионов (и компа- ний, ведущих свою деятельность в них), сравнении их с актуальной методологией, используемой ООН, было выявлено 2 слабых места методики расчета «Полярного индекса», на основе которых можно предложить дополнительные индикаторы для оценки регионов и предприятий Арктической зоны РФ:

отсутствие привязки к глобальным показателям климата в рассматриваемой зоне (уровни температуры, количество осадков, скорость ветра и т.д.);

отсутствие привязки к биоразнообразию региона и динамике его изменения.

Два данных упущения в методике расчета индексов, составляющих «Полярный индекс», не позволяют полноценно сопоставлять его с зарубежными рейтингами уровня устойчивости развития регионов, в том числе ООН. Для нивелирования этого предлагается включить в методику расчета «Полярного индекса» 2 дополнительных показателя в группу эколого-экономических ин-

\Tmin ср. | и \Tmax ср. | - сумма модулей дикаторов, а именно показатель климатической средних значений экстремумов температуры. В уязвимости и показатель сохранения и восстановления биоразнообразия региона [2, 4].

Показатель климатической уязвимости – отдельности эту формулу можно использовать для расчета показателя суровости климата региона. В свою очередь, полная формула для расчета метрический параметр, характеризующий уязвимость «экологической системы» региона от климатических условий. Его расчет производится путем перехода к безразмерным климатическим индексам с их корректировкой на специфику рассматриваемых индексов. Так, расчет безразмерного индекса для температуры воздуха вызывает определенного рода затруднения из-за чрезмерно низких значений. В связи с этим авторами предложена следующая формула расчета показателей температуры (8):

\Tmin\ + \Tmax\

\Tmin ср. \ + \Tmax ср. Г

показателя климатической уязвимости с поправ-

кой на количество осадков и ветер будет выгля-

деть следующим образом (9):

Т7 |Tтin|+|Tтax|

'7 ““ । ■ । । ।

1 |Tтm ср.|+|Tтax ср.\

+

Ртах

Рсз

+

Vmax

Уср. '

где добавляется максимальное и среднее количе-

ство осадков за период, а также максимальный и средний объем ветра в регионе за период.

Данная формула состоит из безразмерных показателей и, соответственно, ее итогом явля-

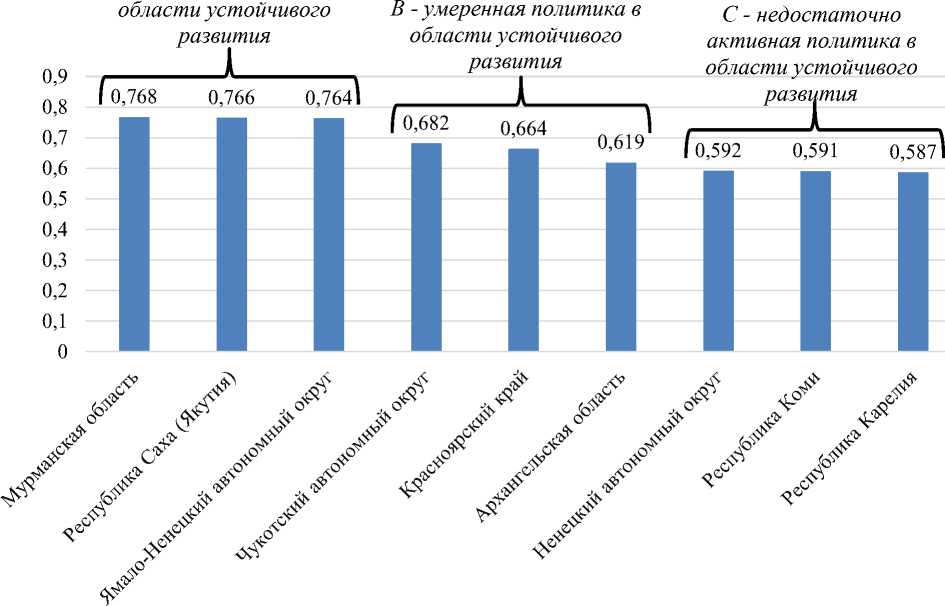

ется безразмерное число, которое и предлагается считать показателем климатической уязвимости региона. Отдельно стоит отметить, что при помощи программы «Изограф», разработанной кан-

где \Tmin\ и \Tmax\ - модули значения экстремумов температуры в регионе за период;

дидатом физико-математических наук Ю.В. Алферовым, можно построить карту регионов с нанесением на нее результатов расчета данного индекса (рис.5).

Рисунок 5 – Карта регионов, разработанная на основе программы «Изограф»

Показатель сохранения и восстановления биоразнообразия региона (включая создание заповедников и охраняемых территорий, а также разработку программ по восстановлению популяций исчезающих видов) – сводный объемный показатель, предлагаемый к расчету путем суммирования некоторых значений федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» [6].

В данном проекте разработана и закреплена методология расчета ряда показателей, часть из которых предлагается включить в расчет «Полярного индекса».

Количество федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом рассчитывается по формуле (10):

Kt+1 = Kt + Nt-Bt- Rt, где Kt - количество ООПТ федерального значения, которые находятся в ведении Минприроды России на начало года t, ед.;

Kt+1 - количество ООПТ федерального значения, которые находятся в ведении Минприроды России на конец года t, ед.;

Nt - количество новых ООПТ федерального значения, которые созданы в t году, ед.;

Bt - количество ООПТ федерального значения, находившихся в ведении Минприроды России, на базе которых в году t были созданы новые ООПТ федерального значения, отнесенные к ведению Минприроды России, ед.;

Rt - количество ООПТ федерального значения, находившихся в ведении Минприроды России, которые в году t были преобразованы в ООПТ регионального значения, ед.

Объем увеличенной площади федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом рассчитывается по формуле (11):

$оопт = $t + Pt + Et - Ut, (11)

где 5оопт - площадь ООПТ федерального значения, которые находятся в ведении Минприроды России на конец года/месяца t, млн га;

St - площадь ООПТ федерального значения, созданных на начало года/месяца t, млн га;

Pt - площадь новых ООПТ федерального значения, созданных в году/месяце t, млн га;

Et - площадь территории расширения

ООПТ федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России на конец года/месяца t, млн га;

Ut - площадь ООПТ федерального значения, находившихся в ведении Минприроды России, которые в году t были преобразованы в ООПТ регионального значения, млн га;

t – отчетный год/месяц.

Индекс численности ряда редких и нахо- дящихся под угрозой исчезновения видов животных рассчитывается по формуле (12):

I =

lt Nin’

где Iit - индекс численности объекта живот ного мира i в год t, условная единица;

Nit – численность объекта животного мира i в год t, особей;

Nin – численность объекта животного мира i в базовый год, особей;

i – порядковый номер объекта животного мира (1, 2, 3, …);

t – год реализации проекта (2019, 2020, …, 2024).

Полная формула расчета параметра сохранения и восстановления биоразнообразия будет выглядеть следующим образом (13):

^t+1 + ^оопт + Iit, (13)

где Et+1 - количество ООПТ федерального значения, которые находятся в ведении Минприроды России на конец года t, ед.;

^ оопт - площадь ООПТ федерального значения, которые находятся в ведении Минприроды России на конец года/месяца t, млн. га;

I i t - индекс численности объекта животного мира i в год t, условная единица.

Подводя итоги исследования, можно сказать, что авторы выполнили ряд поставленных задач и пришли к нескольким значимым выводам.

В настоящее время для оценки устойчивого развития регионов Арктической зоны РФ применяется рейтинг «Полярный индекс», он используется как для сравнения регионов, так и для сравнения компаний. Лидерами рейтинга среди регионов являются: Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ. Более высокие оценки в основном связаны с тем, что данные регионы либо находятся в западной (более развитой и близкой к центральным городам) части Арктической зоны РФ, либо имеют большое количество полезных ископаемых, что и определяет их высокий уровень развития (по тем или иным параметрам).

Рассмотрение иных отечественных и зарубежных методик позволило авторам сделать вывод, что большинство из них направлены на оценку хозяйствующих субъектов (организаций) или сосредоточенны на экологической (точнее природно-климатических условий) составляющей. Все это не позволяет в полной мере использовать их для регионов Арктической зоны РФ.

Наиболее известной и широко применимой методикой оценки стран по степени соответствия принципам устойчивого развития является SDG-индекс, который разработан на базе 17 целей устойчивого развития и содержит 40 показателей. Этот индекс может быть адаптирован к регионам Арктической зоны РФ, однако некоторые показатели необходимо пересматривать для учета территориальной специфики.

Кроме того, в процессе исследования были соотнесены индикаторы различных методик с видами ресурсного потенциала региона, которые они могут характеризовать. Также на основе указанного соотношения можно сказать, что активизация какого-либо вида потенциала будет позитивно изменять тот или иной показатель. Помимо прочего, было выявлено, что анализируемые в индексах, связанных с устойчивым развитием, показатели в основном характеризуют природный, экономический, производственный (промышленный) потенциалы. Иными словами, другие виды потенциала оценить через оценку по методам, связанным с оценкой соблюдения принципов устойчивого развития, в полной мере не представляется возможным, т.е. необходимы иные си- стемы, обеспечивающие оценку сбалансированности развития региона, помимо устойчивого развития и включающие его.

Для «Полярного индекса» можно отследить корреляцию с ресурсным потенциалом региона и влиянием на него тех или иных групп факторов, что существенно упрощает стратегическое планирование развития Арктического региона и интеграцию ресурсного потенциала. Дальнейшие исследования должны быть направлены на расширение параметров оценки ресурсного потенциала, с учетом принципов устойчивого развития.

Проанализировав ряд отечественных и зарубежных методологий расчета уровня устойчивости развития регионов (и компаний, ведущих свою деятельность в них) и сравнив их с актуальной методологией, используемой ООН, было предложено дополнить методику расчета «Полярного индекса» 2-мя показателями, которые возможно включить в группу эколого-экономических индикаторов: показатель климатической уязвимости и показатель сохранения и восстановления биоразнообразия региона [11,13]. Дополнение Индекса несколькими показателями, учитывающими природно-климатические особенности региона, может выступить в качестве косвенных критериев развития социальных и экономических параметров региона. Внесение предложенных авторами показателей в общую методологию расчета эколого-экономических показателей регионов представляет собой значительный шаг в сторону унификации результатов расчета. Расширение выборки параметров позволит более полно сопоставлять регионы между собой, а также проводить сравнение результатов вычисления с зарубежными методологиями, в том числе с ООН. Это обновление методологии сделает индекс более информативным и релевантным для принятия решений в различных областях, связанных с развитием регионов.

Список литературы Совершенствование методики оценки уровня устойчивого развития регионов российской Арктики как элемента анализа ресурсного потенциала регионов

- Бобылев С.Н. Цели устойчивого развития для будущего России / С.Н. Бобылев, С.В. Соловьева // Проблемы прогнозирования. – 2007. – с. 70-73.

- Воробьева Т.В. Модель устойчивого экономического роста / Т.В. Воробьева // Управление в социально-экономических системах. – 2007. – с. 14-17.

- Громова Е.Ю. Модели исследования устойчивого развития региона / Е.Ю. Громова // В: Сб. науч. тр. Сев-КавГТУ. Сер. Экономика. – Ставрополь, СевКавГТУ. – 2007. – с. 111-118.

- Деневизюк Д.А. Циклическая модель устойчивого развития территории / Д.А. Деневизюк // Проблемы современной экономики. – 2006. – с. 12-13.

- Загребина Т.А. Уязвимость территории при возникновении опасных природных явлений / Т.А. Загребина // Международн. науч.-пром. форум «Великие реки». – Н. Новгород. – 2006. – с. 354-359.

- Зарембо В.Е. Изменение стратегической ориентации инновационной деятельности в Арктической зоне РФ / В.Е. Зарембо, Д.А. Степаненко // Современные парадигмы устойчивого развития региональных социально-экономических систем в условиях роста неопределенности внешней среды: Материалы Международной научно-практической конференции, Гатчина, 21 апреля 2023 года. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. – 2023. – с. 84-89.

- Зарембо В.Е., Степаненко Д.А. Особенности состава объектов инновационной инфраструктуры АЗРФ // Вопросы устойчивого развития Российской Арктики: Коллективная монография / Под редакцией В.М. Разумовского, А.Г. Бездудной. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2022. – с. 77-83.

- Индикаторы устойчивого развития для городов. Экономика региона / О.В. Кудрявцева [и др.]. – 2014. – с. 101-110.

- Калмыкова Л.Б. Оценка устойчивого социально- экономического развития региона с использованием коэффициентов эластичности / Л.Б. Калмыкова // Экономика, статистика и информатика. – 2013. – с. 34-37.

- Калинин Н.А. Пространственное распределение комплексных критериев погодной изменчивости по территории Пермского Края и Удмуртской Республики / Н.А. Калинин, О.Ю. Булгакова, Л.А. Дегтярева // Вестник Удмуртского университета. – Вып. 4, 2012. – с. 97-103.

- Полярный индекс // polarindex.ru. URL: https://polarindex.ru/ (дата обращения 27.02.2024).

- Степаненко Д.А. Информационно-аналитический мониторинг эффективности использования трудовых ресурсов АЗ РФ / Д.А. Степаненко, М.В. Киселева // Вопросы устойчивого развития регионов: Монография / Под редакцией В.М. Разумовского, А.Г. Бездудной. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2023. – с. 119-125.

- Beata S., Kiselakova D., Onuferova, E. An Empirical View on the Determinants of Sustainable Economic Development: Evidence from EU (28) Member States / S. Beata, D. Kiselakova, E. Onuferova // SHS Web of Conferences, 91, 01008. – URL: https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/02/shsconf_ies2020_01008.pdf (дата обращения 27.02.2024).