Совершенствование методики определения формоустойчивости пяточной части обуви

Автор: Деркаченко П.Г., Буркин А.Н.

Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu

Рубрика: Технология и оборудование легкой промышленности и машиностроения

Статья в выпуске: 1 (42), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке рекомендаций по совершенствованию методики измерений при определении общей и остаточной деформации задника, изложенной в ГОСТ 9135-2004 «Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника». Данная методика имеет ряд недостатков, которые заключаются в следующем: - стандартный вкладыш в пяточную часть обуви, как правило, не соответствует её внутренней форме и размерам; - не учитывается масштабный фактор при приложении одинаковой деформационной нагрузки для обуви, имеющей разные средние размеры: мужской, женской, мальчиковой, девичьей, обуви для школьников. Указанные выше недостатки можно исключить, не внося изменений в конструкцию прибора ЖНЗО-2, а только в методику проведения испытаний и оснастку, используемую для этого. В статье также приведены исследования остаточной деформации натуральных кож, картонов и задников, которые показывают, что применение новой оснастки и изменения в методике, регламентированной ГОСТ 9135-2004, позволяют существенно повысить точность и достоверность результатов. Объекты исследования - натуральная кожа «Элит», картон для задников Ledtrret 22, формованные задники из данного картона.

Формоустойчивость, обувь, качество, пяточная часть, технические нормативные правовые акты

Короткий адрес: https://sciup.org/142235814

IDR: 142235814 | УДК: 685.34.017 | DOI: 10.24412/2079-7958-2022-1-35-42

Текст научной статьи Совершенствование методики определения формоустойчивости пяточной части обуви

Витебский государственный технологический университет

Предлагаемое название настоящей статьи не совсем соответствует названию межгосударственного стандарта ГОСТ 9135-2004 «Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника» [1], но, по сути, мы измеряем именно формоустойчивость пяточной части обуви, а не задника. Не будем проводить подробный анализ наименования данного ТНПА, а попробуем разобраться в процедуре измерения, методике и работе прибора ЖНЗО-2 на примере материалов, применяемых для изготовления обуви. Проведённые ранее исследования [2, 3, 4, 5] показали, что точность и погрешность измерения общей и остаточной деформации задника будут зависеть от многих факторов, среди которых можно выделить:

– вид обуви (туфли, полуботинки, ботинки, сапоги);

– конструкция заготовки верха обуви;

– технологический процесс изготовления формованных картонных задников;

– технология сборки заготовки верха и предварительного формования пяточной части обуви;

– технология формования и фиксации верха обуви;

– соответствие формы и размера стандартного вкладыша в пяточную часть обуви её внутренним форме и размерам.

В связи с указанным выше, можно предположить, что при постановке продукции на производство достаточным будет убедиться в том, что одно из комплектующих изделий – задник – обеспечивает нам достаточную формоустойчи- вость пяточной части обуви, если по параметру «остаточная деформация» он имеет значение менее 1 мм,так как ТНПА не ограничивает нас в этом. Процитируем п. 1 «Область применения» ГОСТ 9135-2004:

«Настоящий стандарт распространяется на обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом и устанавливает метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника. Сущность метода заключается во вдавливании шарового сегмента в поверхности носочной или пяточной части обуви. Общая и остаточная деформация подноска и задника характеризуют их способность сопротивляться изменениям формы под действием внешней силы и восстанавливать форму после прекращения ее действия» [1]. Причём, с точки зрения оценки качества обуви, оптимальным является стремление значения остаточной деформации к нулю. Кроме того, предприятия-изготовители обуви, как правило, закупают готовые формованные картонные задники.

В связи с вышесказанным, можно утверждать, что для обеспечения необходимой формоустой-чивости пяточной части готовой обуви, при постановке изделия на производство достаточно будет убедиться, что остаточная деформация картонного задника меньше нормируемого значения 1 мм .

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования были выбраны натуральная кожа «Элит», картон для задников Ledtrret 22, а также формованные задники из данного картона. Проводились исследования остаточной деформации указанных образцов с использованием прибора ЖНЗО-2 с целью набора массивов данных для их анализа с точки зрения осуществления входного контроля качества, а также влияния деформационных свойств материалов верха и задника на формоустойчи-вость пяточной части готовой обуви.

Для испытаний были подготовлены 25 образцов размерами 50х50 мм натуральной кожи «Элит», толщиной 1,1 мм , и картона для задников Lederret 22, толщиной 1,5 мм , а также 25 образцов задников средних размеров, отформованных из картона Lederret 22, для мужских полуботинок клеевого метода крепления. Точку приложения деформационной нагрузки отметили в центре каждого образца.

Далее проводились испытания согласно ГОСТ 9135-2004 для получения массивов данных по остаточной деформации соответственно во всех 3 группах образцов. Перед испытаниями все образцы были выдержаны при относительной влажности 65 ± 5 % и температуре воздуха 20 ± 2 ° C в течение 24 часов.

Нам необходимо разобраться в процедуре измерения, которая заключается в реакции материалов пяточной части обуви на внешнюю нагрузку. В данном случае нагрузка является существенной - 80 Н . Очевидно, что при такой нагрузке на поверхности пяточной части в процессе измерения образуется значительная вмятина. При этом основная деформация приходится на кожу верха обуви, однако и другие материалы пакета верха будут деформироваться.

В связи со сказанным выше, экспериментальная часть работы была проведена следующим образом:

– на первом этапе исследования определяли влияние нагрузки на остаточную деформацию материалов для верха обуви;

– на втором этапе исследования определяли влияние нагрузки на остаточную деформацию материалов для задников;

– на третьем этапе проводили измерения остаточной деформации формованных задников.

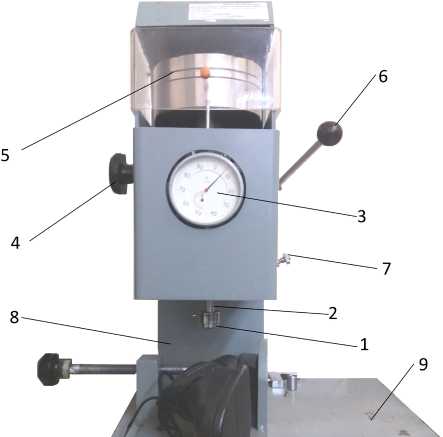

Для проведения испытаний мы использовали поверенный прибор ЖНЗО-2, изготовленный в 2006 г. на предприятии «Ижмашприбор». В технических характеристиках прибора заявлена абсолютная погрешность измерения деформации ± 0,01 мм. Внешний вид прибора приведён на рисунке 1.

Рисунок 1

– Внешний вид прибора ЖНЗО-2

Корпус 8 прибора укреплен на плите 9, служащей для установки приспособлений с закрепленной для проведения испытаний полупарой обуви. В корпус вмонтирован индикатор 3, который соединен с измерительным штоком 2. Прибор снабжен набором съемных наконечников 1, которые закрепляются на измерительном штоке и представляют собой шаровые сегменты разных радиусов. Шаровые сегменты диаметром 24,5 мм служат для испытания мужской, женской, мальчиковой и девичьей обуви, а диаметром 14 мм - для испытания малодетской, дошкольной обуви и обуви для школьников. На измерительный шток действует грузовой шток массой 0,5 кг с набором съемных грузов 5. Ручка 4 служит для опускания и подъема измерительного штока, рукоятка 6 – для снятия и подачи нагрузки на обувь, рукоятка 7 – для закрепления шарового сегмента с измерительным штоком в верхнем положении.

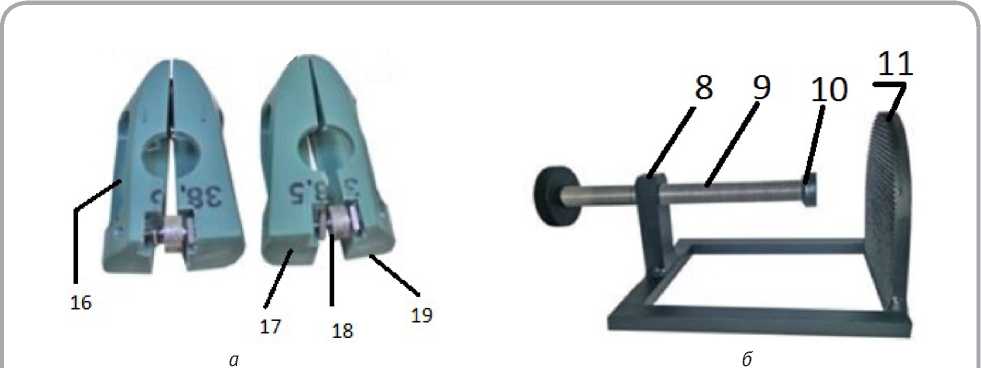

При испытании готовой обуви её закрепляют на приборе с помощью специальных приспособлений (рисунок 2).

Приспособление для закрепления обуви при испытании задника представляет собой скобу со стойками 8 и 11. Через резьбовое отверстие в стойке 8 проходит винт 9 с наконечником 10, которым испытуемую полупару обуви прижимают каблучной частью к рифленой поверхности стойки 11.

Для устранения влияния сходимости крыльев задника на величину его деформации, получаемой при вдавливании наконечника в поверхность пяточной части обуви, прибор укомплектован набором металлических вкладышей для правой и левой полупары, по форме соответствующих пяточной части обуви. Каждый вкладыш рассчитан на испытание обуви трех смежных размеров. Боковые стенки вкладыша имеют отверстия 16 почти по всей длине и высоте. Прилегание задника к вкладышу достигается разведением его сторон 17 и 19 на требуемую величину вращением гайки 18.

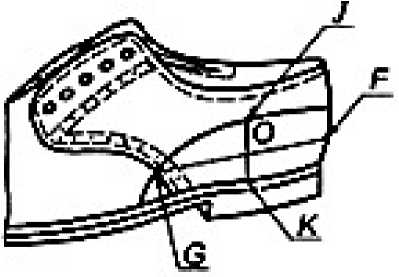

Перед испытаниями проводится отбор образцов в соответствии с ГОСТ 9289 [6]. Каждую испытуемую полупару обуви маркируют порядковым номером на ходовой поверхности подошвы. Прибор устанавливают на ровной поверхности, шток с грузами – в верхнем положении. Определение остаточной деформации задника малодетской и дошкольной обуви осуществляют при грузе массой 5 кг, мужской, женской, мальчиковой, девичьей, обуви для школьников – 8 кг. На боковой поверхности задника отмечают точку О приложения нагрузки (рисунок 3).

'---------------------------------------X

Рисунок 3 – Точка О приложения нагрузки

В случае, если точки приложения нагрузки располагаются на швах, соединяющих детали заготовки, декоративных швах и перфорациях, деформацию задника не определяют.

Полупару со вставленным вкладышем закрепляют в приспособлении и устанавливают на плите прибора. В точку О опускают шаровой сегмент 1. Показание индикатора записывают

Рисунок 2 – Приспособления для закрепления обуви: а – вкладыши в пяточную часть обуви для левой и правой полупар; б – приспособление для закрепления полупары обуви

V

с точностью ±0,01 мм . Затем плавным поворотом ручки 6 по часовой стрелке на 90° опускают грузовой шток и создают соответствующую нагрузку на штоке с шаровым сегментом, который вдавливается в поверхность пяточной части обуви. Обувь выдерживают под нагрузкой в течение (30±1) с и записывают показание индикатора. Поворотом ручки 6 против часовой стрелки на 90° поднимают грузовой шток и снимают нагрузку, шаровой сегмент со штоком закрепляют в верхнем положении ручкой 7. По истечении 3 мин ± 3 с рукояткой 7 опускают шток с шаровым сегментом в ту же точку пяточной части испытуемой обуви и отмечают показание индикатора. Испытание задника проводят с наружной и с внутренней стороны. Положение закрепленной полупары обуви в течение всего испытания должно оставаться постоянным.

Показателем остаточной деформации задника является разность между показанием индикатора через 3 мин ± 3 с после снятия нагрузки и начальным показанием.

Остаточную деформацию задника, мм, вычисляют по формуле

, (1)

где D 1 - начальное показание индикатора (до нагружения), мм ; D 3 - показание индикатора через 3 мин после снятия нагрузки, мм .

Остаточную деформацию задника определяют как среднеарифметическое значение результатов испытаний задника с внешней и внутренней стороны. За результат испытания принимают значение показателей, полученных при испытании каждой полупары обуви [1].

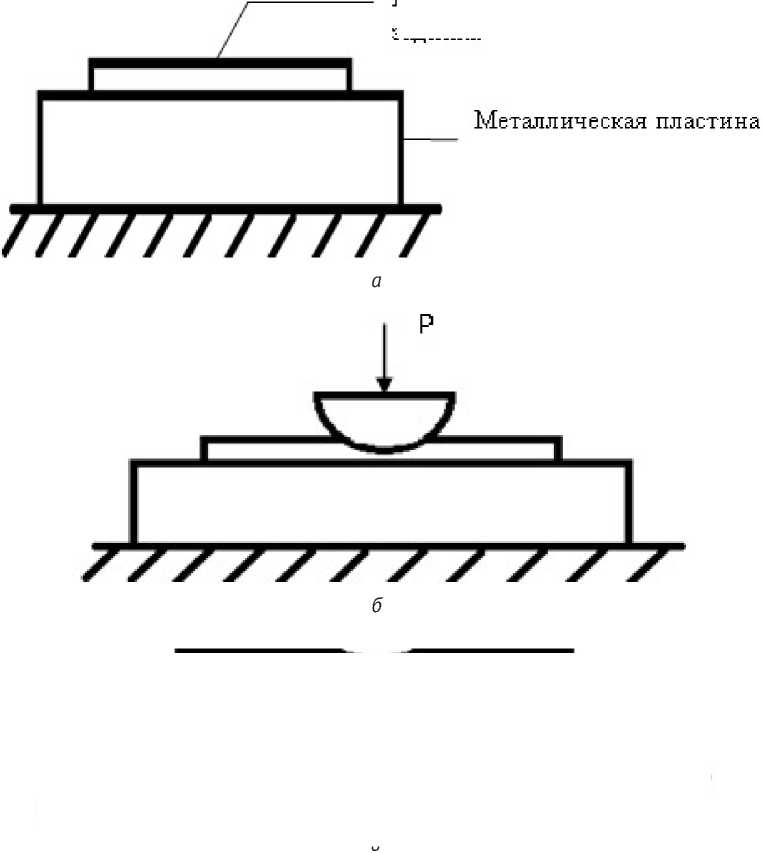

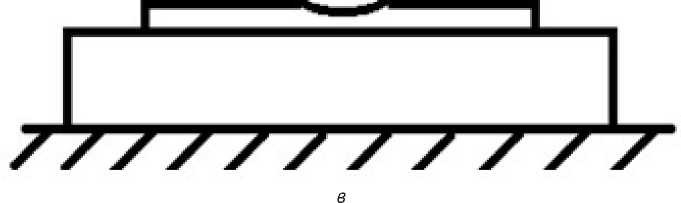

При проведении первого и второго этапов мы изучали влияние вида материала верха и задника на формоустойчивость пяточной части обуви. На рисунке 4 изображена схема и порядок проведения данных этапов исследований.

Как видно из рисунка 4, для испытаний нами была использована дополнительная оснастка – металлическая пластина, при помощи которой мы добились того, что материал под действием нагрузки Р деформировался только в точке её приложения, а не по всей поверхности образца.

В результате проведённых исследований было установлено, что для натуральной кожи остаточная деформация составляет 0,18 - 0,24 мм , а для картона для задников -0,03 - 0,04 мм . Анализируя полученные значения, можно отметить следующее:

– наибольшее влияние на величину значений общей и остаточной деформации пяточной части обуви оказывают деформационные свойства материалов для наружных деталей верха (для натуральной кожи от 20 % до 40 % от нормируемой величины в 1 мм );

– очевидно, что обувные картоны будут оказывать на порядок меньшее влияние на проводимые измерения, чем остальные материалы для наружных деталей верха;

– при снятии значений с индикатора требуется определённое дополнительное время (50 – 100 с ), в течение которого образец находится под нагрузкой, что может незначительно исказить получаемые результаты, однако последнее можно исключить при выполнении работ одновременно двумя сотрудниками лаборатории.

Второй этап включал набор экспериментальных данных по определению остаточной деформации формованных задников. При этом основная проблема заключалась в том, чтобы добиться максимально возможного прилегания картонного задника к поверхности вкладыша, поскольку форма и размеры последнего не всегда соответствуют внутренним форме и размерам пяточной части обуви, что нередко вызывает погрешность в измерениях остаточной деформации задника. Кроме того, было установлено, что величина остаточной деформации зависит от положения точки приложения нагрузки О , которое, в свою очередь, согласно методике проведения испытаний, зависит от длины крыла задника: чем ближе точка О к пяточному закруглению, тем ниже эта величина. Таким образом, разброс экспериментальных данных получился достаточно существенным - в пределах от 0,56 мм до 1,3 мм .

Для устранения указанных проблем нами была применена дополнительная оснастка в виде зажима. Также для устранения зависимости расположения точки О от длины крыла задника её отмечали в соответствии со стандартным сечением стопы - 0,18 Дст . Указанные действия позволили уменьшить разброс значе-

Материал для верха или задника

Рисунок 4 - Схема процедуры измерения: а - до измерения; б - в процессе измерения (с нагрузкой - Do6 ^ ) в - после измерения (без нагрузки - Doc J

ний результатов испытаний до диапазона 0,68 – 0,97 мм , то есть более чем в 2,5 раза.

Основными предложениями, разработанными нами в процессе исследований, являются:

– использование дополнительного зажима или иного крепления для более плотного прилегания задника к пяточному закруглению вкладыша;

– предварительное закрепление задника на стелечном узле обуви;

– для устранения масштабного фактора предлагается связать точку приложения нагрузки с соответствующим стандартным сечением стопы - 0,18 Дст , которое достаточно просто разметить на заднике.

Таким образом, в результате проведённых исследований можно констатировать следующее:

– поскольку задник является деталью, которая обеспечивает формоустойчивость пяточной части обуви, предлагается оценивать его фор- моустойчивость на этапе входного контроля качества при постановке продукции на производство;

– предложены варианты использования дополнительной оснастки для проведения исследований с целью расширения возможностей применения стандартной методики и исключения неточностей, возникающих в процессе измерения деформации;

– предложено в методику, регламентированную ГОСТ 9135-2004, внести изменения в отношении точки приложения нагрузки, которая будет привязана к длине стопы (0,18 Дст ), что позволит исключить масштабный фактор при измерении остаточной деформации;

– при оценке остаточной деформации возникают ограничения, связанные с наличием перфорации или швов на деталях верха. Согласно методике, регламентированной ГОСТ 9135-2004, испытания формоустойчивости пяточной части обуви при этом не проводят. Однако данное ограничение можно исключить, если проводить испытания формоустойчивости формованного задника.

Список литературы Совершенствование методики определения формоустойчивости пяточной части обуви

- ГОСТ 9135-2004. Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника, Введ. 01.07.06, Стандартинформ, Москва, 2006, 8 с.

- Выбор рациональных композиций для верха обуви / В. Е. Горбачик, К. А. Загайгора, З. Г. Максина, А. В. Чарковский // Совершенствование методов конструирования и технологии изделий из кожи. - Москва, 1987. - С. 25-29.

- .

- Деркаченко, П. Г. Определение общей и остаточной деформации обуви: достоинства, недостатки, пути совершенствования / А. Н. Буркин, П. Г. Деркаченко // Стандартизация. - 2010. - N 6. - С. 32-34.

- .

- Загайгора, К. А. Формоустойчивость верха обуви из различных материалов / К. А. Загайгора, З. Г. Максина // Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности : материалы докладов международной научно-технической конференции, 26-27 ноября 2014 г. / УО "ВГТУ". - Витебск, 2014. - С. 147-148.

- Томашева, Р. Н. Анализ методов оценки упругопластических свойств обувных материалов / Р. Н. Томашева, В. Е. Горбачик // Техническое регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг: международный сборник научных трудов / ИСОиП (филиал) ДГТУ. - Шахты, 2015. - С. 342-350.

- ГОСТ 9289-78. Обувь. Правила приемки, Введ. 01.01.79, Издательство стандартов, Москва, 1999, 5 с.