Совершенствование методов расчета симметричных составляющих токов и напряжений

Автор: Сергиенко Анатолий Иванович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 2 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложена инженерная методика, позволяющая ответить на весь комплекс вопросов, связанных с определением СС (модули U 1 и U 2 и аргументы φ 1 и φ 2). Методика основана на применении «метода трех вольтметров».

Метод симметричных составляющих, коэффициент несимметрии по напряжению (току) обратной последовательности, параметры качества электроэнергии

Короткий адрес: https://sciup.org/140204163

IDR: 140204163 | УДК: 621.3.02:

Текст научной статьи Совершенствование методов расчета симметричных составляющих токов и напряжений

ГОСТ 13109-97 [1] регламентирует показатели качества электроэнергии. Одним из показателей является коэффициент несимметрии по напряжению обратной последовательности К2и.

Анализ литературных источников, например [2, 3] и ряда других, показал достоинства и недостатки предпринятых попыток решить задачу определения К21 j при помощи «метода трех вольтметров».

Среди основных недостатков можно отметить следующее: громоздкость аналитических выражений для определения модулей симметричных составляющих [2], что предполагает составление вспомогательных расчетных таблиц, которые весьма громоздки для использования в повседневной инженерной практике:

-

- неполнота получаемой информации, (отсутствие формул для аргументов

СС) и, как следствие, невозможность определить комплексный коэффициент несим-метрии, например для целей симметрирования режимов электрических сетей;

-

- ограниченная область применения. Например, в [1], в случае крайней несим-метрии при Uab=0 и Ubc=Uca, дроби в подкоренном выражении дают неопреде-

- Ulc+UL 0 ленность вида------- — ;

-

- упрощение формул зачастую приводит к значительным погрешностям [3] получаемого результата;

-

- графики, номограммы при всей своей наглядности обладают низкой точностью и весьма неудобны при обработке больших массивов данных, в том числе и на компьютерах.

Задачи, решаемые в данной статье, вытекают из вышеизложенного и заключаются в следующем:

-

— разработать математическую модель, позволяющую исследовать закономерности изменения симметричных составляющих на окружности в 360 . Данная модель должна давать адекватные результаты во всех режимах работы электрических сетей: от КЗ (двухфазного без земли) до обрыва фазы, включая полнофазные несимметричные режимы, а также и симметричный. Возможность использовать предлагаемую модель для решения задач о СС в стандартной постановке (т.е. при задании модулей и аргументов несимметричных линейных токов или напряжений);

-

- повышение точности вычислений всех составляющих несимметрии при значительном снижении сложности используемых формул, алгоритмов, затрат интеллектуального труда и простейших вычислений для K21- в соответствии с [1];

-

— получение результата в любом интересующем виде (алгебраическом, показательном, тригонометрическом) в зависимости от целей исследования, при непременном условии простоты используемых формул, как основы инженерной методики расчета СС.

А втором предложена следую щая формула для уравнения окружности в векторном виде:

F - ҒҮ + а^ +ае 'ІФх где F^1 =Fe /12GF = а1 - для окружности единичного радиуса, и

ҒАа = Ғе^

где а и сГ - операторы поворота соответственно на 120J и (-120J).

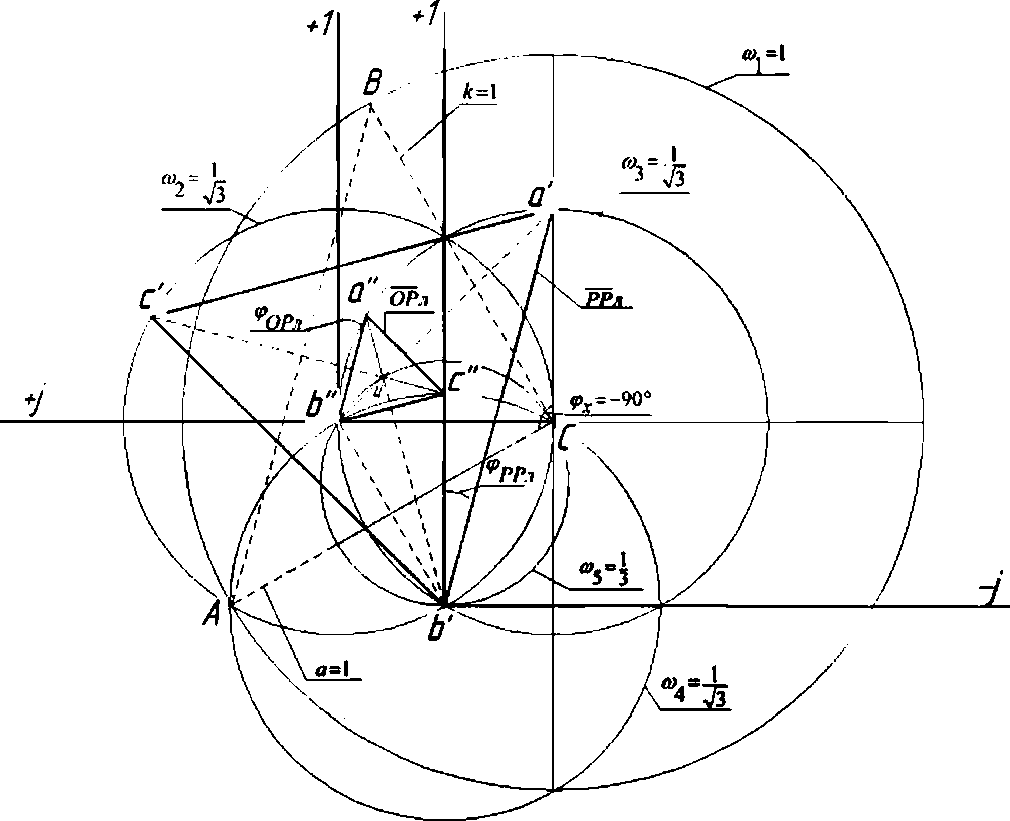

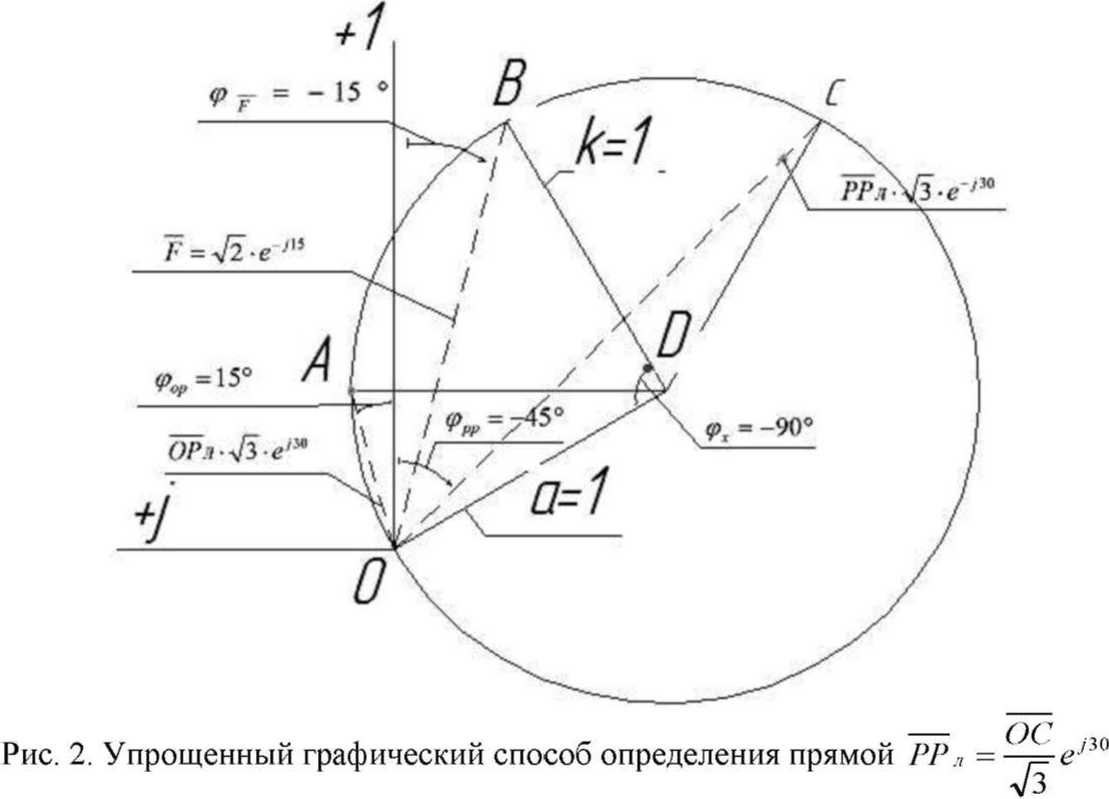

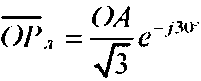

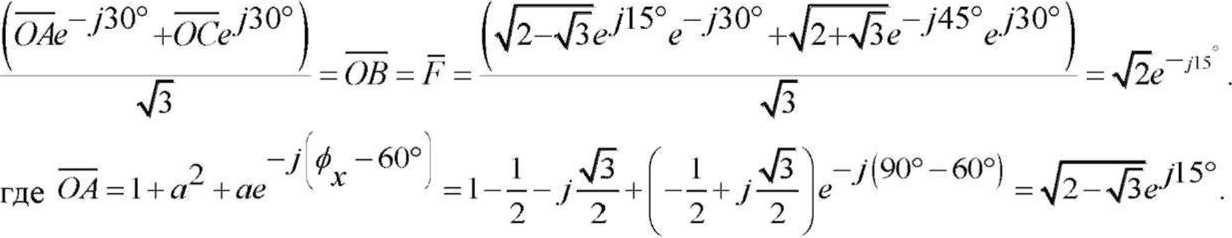

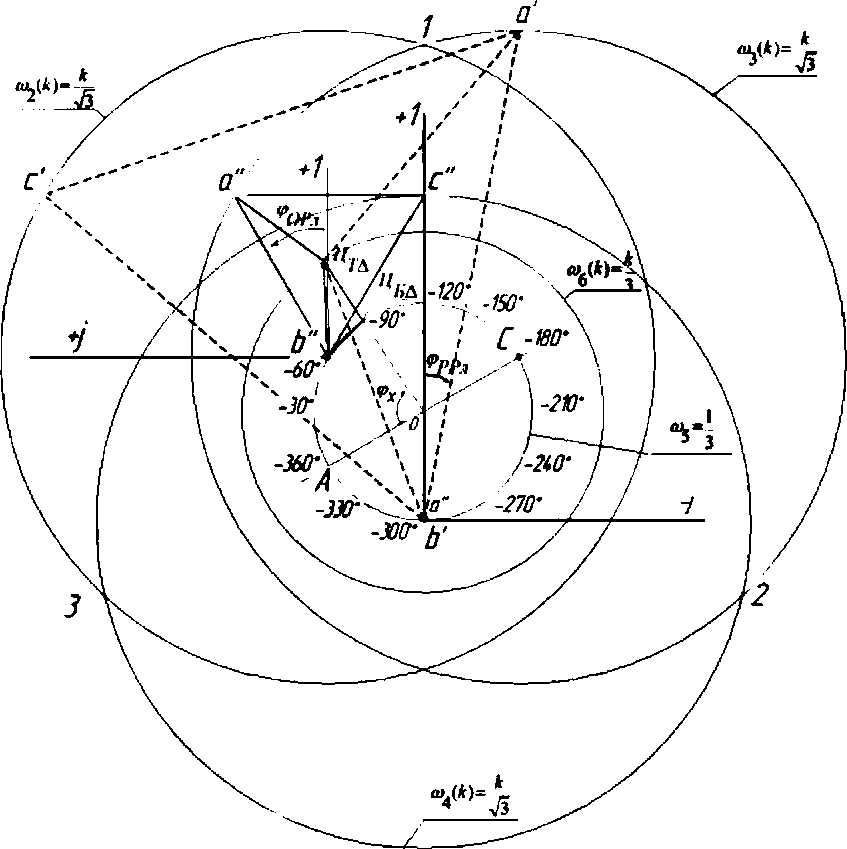

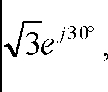

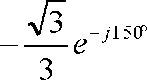

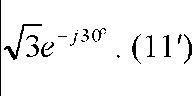

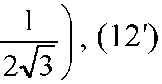

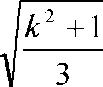

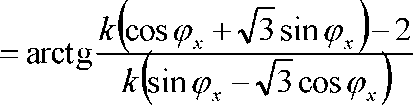

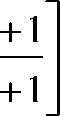

Известно, что 1 іліл“=0. но если оператор поворота а вращать по часовой (или против) стрелке путем умножения его на оператор поворота е J На рисунке 2 показан Ба при (з =-90° и 1<-1 Тогда, в соответствии с (1), векторное уравнение F примет вид Теперь, если последовательно, например при помощи метода Фортескью, определить линейные СС (симметричные составляющие), РР л и ОР л - векторы линейных параметров1 прямой и обратной последовательностей для стягивающей стороны AB = F (см. рис. 1), то выявятся следующие закономерности. При повороте вектора а (например) по часовой стрелке по окружности ^=1, векторы (№ -) и (ОР л) последовательностей будут перемещаться по окружностям „ 1 1 радиуса К = —j=, одна из которых со3 = —= л/3 V3 описана из того же центра, что и окружность радиуса гц =1, а вторая, ац, из точки 1 на оси +j, тоже радиусом со2 -—р и пересекает со^ в центре (в точке С), третья, 6У4 = —р, из точки пересечения первых двух, Ь', как указано на рисунке 1. Центры окружностей (о2, <ол и со4 обозначены, соответственно, как Ь", с, Ь'. Рис. 1. Определение РРЛ и ОРЛ последовательностей для Бд, (при <9ү= 90°. k = 1) с применением комплексной циркульной плоскости (термин автора), где Бд - базовый несимметричный треугольник (АВС), построенный на окружности единичного радиуса ^ = 1, две стороны которого (неподвижная (АС) и подвижная (ВС)) - радиусы этой окружности; третья сторона Бд - стягивающая сторона двух вышеназванных, к - = 1 о.е. - средняя (подвижная) сторона несимметричного Б \ Центры тяжести всех треугольников (исходного несимметричного(АВС), РР л и ОР л) перемещаются в функции <р по окружности радиуса <у5 = -, центр которой 1 находится на векторе а на расстоянии — а от центра окружности f^ = 1. Найден упрощенный способ определения прямой = РР ч и обратной = OP:i V3 V3 последовательностей, относительно стягивающей (F ) стороны Бд (см. рис. 2). Алгоритм нахождения РР л и ОРД в упрощенном виде можно свести к следующему: Если вектор 7*’ несимметричного Бд ОВД равен: F = \ + а2 + aF"p’', — ОА и обратной ОРч = —=е /3°, последовательностей Б\ОВД V3 то линейный вектор прямой последова тельности РРл\ 7з 7з а линейный вектор обратной последова тельности ОР л 2 , Мх -60^ а + ае VVx е У» -(4) где е^ (для РР ;О и е '^ (дляОР л) - ОС операторы поворота векторов —^ и V3 до совмещения их с вектором К =ОВ. Для стягивающей стороны F Бх векторы РРл =а'Ь' и ОР л -а"Ь" сонаправлены (см. рис. 1). Таким образом, (£^ІІ^У^ (5) V3 т е. стягивающая (^) сторона исходного несимметричного Бх равна геометрической сумме двух векторов ОА и ОС, один из которых ^ОС\ получен поворотом исходного вектора К=1 на дополнительный угол (-60°) и ОА - на угол (+60 ), разделенных на Vb и повернутьгх соответственно на е ,4V (для определения ОР их} и е*^ (для определения РРбх\ Покажем работу (5) на Бд, изображенном на рисунках 1 и 2. И ОС = I + J +ae-M+w = 1 + а2 +ае^5а' = V2 + ТЗе"-'45". Из рисунка 1 видно, что если воспользоваться стандартной процедурой перехода от линейного вектора ОРл tOh" к фазному ОРф = цЬ'1 =----/=---= ОР ф, (6) то для F Бд получим обратно направленный фазный вектор обратной последовательности. Обратно направленный фазный вектор прямой последовательности полу- —* ~РР чим как РР ф =---=— . (7) V3 В рамках предлагаемого метода, несимметричный ТОП (треугольник общего положения, у которого, в общем случае, все стороны различны по модулю, далее Тд, рассматривается как сумма Бд, плюс Исследования показали, что Цтд перемещается относительно Цбд в направлении, параллельном вектору к на величи- к~ 1 /(12(У ну, пропорциональную —-—е Уравнение ОР фі-х, в соответствии с (4), (6) и рисунком 3 примет вид = ОТф+ — е№^ = - / 60 / 1 =------ 1 + йг -vae ■ н--ej . 3 V / 3 Алгоритм нахождения фазных и линейных С С Тд представлен на рисунке 3. Рис. 3. Определение фазных и линейных симметричных составляющих Тд-треугольников Из рисунка 3 следует, что векторная разность ОР фт^ - = РР фта , (9) Л _ s где —неподвижный вектор соеди няющий точки Ь" и Ь'. Определившись с обратными фазными векторами СС ТЛ, переходим к истинным линейным векторам СС по формулам: ОРлТ, =ОРфп^31Г, (10) РР,п =рр'фт^е ■'от, (И) В развернутом виде формулы (10) и (11) примут вид: ОРЛ^ = — 1 + а2 + 1 + — е2І12(ғ-й 1 3 \ / 3 5 V 0 , 2 , 6(0^ 1 ;(12СР 3 v 7 3 (10') Из формул (10') и (1 Г) получаем сокращенные выражения в показательном виде, в о.е.: ___ „-/30" г РР^ =Ц=- ке Аф- 1261 +1 ,(12) V3 L ____ , /90" г, п ОР гл =—ке х +1 ,(Ь) Л L J После применения тригонометрических формул для суммы и разности углов, получаем алгебраический вид сокращенных выражений (12) и (13) в о.е.: — (к sin (к cos со РРтл = --+ - + / --Л ( Vs 2J V3 —т, (Asm 67 к ] [ к к . 1 ОРтЛ - ---Л"--COS (О + / --,= SIH --Sin 0 —/= I 2V3 2 m 2 V3 (13’) Для модуля l/VyJ вывод формулы приведем полностью, а для <7/’7Л запишем без вывода: к2 sin2ф. 2£sin0. 1 1 к1 cos2ф,. 2ксо$ф. 1 1 ----— +--- + — +----— +--—— + — 3 Л 2 4 3 Л 2Л И к +1 к ( г- . --' “ (у 3 sin фх - cos Фх 3 3 х о.е. Кл| = sin^x + cos с? I, о.е. Все вышеприведенные формулы для несимметричных треугольников линейных параметров результат дают в относительных единицах (о.е.), т.е. по сути являются переводными коэффициентами для определения СС в именованных единицах. Если принять за параметр напряжение U, то U ■ f с можно записать: а = —— = 1; к - ——; ^min = гДе U^Yq,, U^ - соответ- ственно минимальная, средняя и максимальная величины измеренных напряжений (модулей). Тогда Фх = arccos--угол между {/mjll и 2к Ucp (или а и к)^ определенный по теореме косинусов для Т.\, выраженного в о.е. л/Ззіп фх +cos^. = -2 cos (^ +120°), формулы можно записать несколько иначе: иі№^ - + у cosfe + 120 ) Формулы для определения модулей СС в именованных единицах: |77,>|rU-r71(,,^ (17) КГ1+4+«+В). (18) Из формул (12') и (13') получим выражения для аргументов СС: 4% - arctg 2к cos tps -1 2к sin фх + л/з 4% Для проверки правильности вычислений нужно использовать следующие фор- мулы:77_ = F=OlA=V*-, (21) или ^ | = \F\ = ^KW + WTH^d (В), (22) , = |ЦУ>иЦ_4+_|у!+_ KJcos^KJccM, ’ Коэффициент несимметрии по напряжению обратной последовательности, в соответствии с ГОСТ 13109-97 IL kA™ I • к2 +1 + 2к cosb +120о)1°' -100% = L+^U------- --------- UH J3Uh к„. = ^.ioo%= - и, к2 +1 + 2к cos(^.Y +120°) к2 +1 + 2к cos(^x -120°) 100%. При решении вопросов, связанных с симметрированием, используется комплексный коэффициент несимметрии по току обратной последовательности: А, = — ем--ф'-* • 100% = е"'№ £ ^"/(^,+12+) 100% Выводы Предложенная методика позволяет определять С С в полном виде (модули и аргументы) на окружности 360° доступными в повседневной инженерной практике вычислительными средствами, без применения вспомогательных таблиц, номограмм и сложных алгоритмов.