Совершенствование организации высокотехнологичных производств: индустриальная модель

Автор: Флек Михаил Бенсионович, Богуславский Игорь Владимирович, Угнич Екатерина Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Машиностроение и машиноведение

Статья в выпуске: 1-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются перспективы организации высокотехнологичных производств, в основе которых лежит совершенствование индустриальной модели на базе системы распределенного производства. Потребности повышения эффективности высокотехнологичных производств привели к необходимости трансформации индустриальной модели в направлении расширения и развития горизонтальных кооперационных связей при минимуме дублирующих производств и выстраивания технологической цепочки в соответствии с жизненным циклом продукта. Системно-синергетический подход к исследованию содержания индустриальной модели позволил не только охарактеризовать ее элементы и взаимосвязи между ними, но и определить ее возможности и результативность.

Организация производства, индустриальная модель, синергетический подход, система распределенного производства

Короткий адрес: https://sciup.org/148204393

IDR: 148204393 | УДК: 658.5

Текст научной статьи Совершенствование организации высокотехнологичных производств: индустриальная модель

модели как нового механизма организации производства. В основе индустриальной модели лежит совершенствование производственной кооперации предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию и представляющих собой единый индустриальный комплекс (например, в ракетно-космической, авиационной, радиоэлектронной промышленности).

Цель исследования: поиск перспектив реализации и развития индустриальной модели организации производства для обеспечения повышения эффективности сферы высоких технологий.

Использование логики и принципов системносинергетического подхода к исследованию содержания индустриальной модели во многом способствовало бы наиболее оптимальному ее применению в сфере высоких технологий. Применение системной парадигмы к совершенствованию организации производства позволит не только создать определенную методологическую базу для развития некоторых направлений производственного менеджмента, но и оптимизировать данный механизм на практике. Концепция экономических систем, изложенная в трудах Ерохиной Е.А. [3], Клейнера Г.Б. [7] и др., базируется на системной парадигме, предложенной Я. Корнаи [12]. В соответствии с положениями данной концепции экономическую систему способную к самостоятельному существованию образует сочетание 4 основных систем разного типа (объектной, процессной, проектной и средовой). При анализе экономической системы целесообразно ее рассматривать с точки зрения пространственновременных характеристик, в том числе изменений взаимодействия между элементами системы в пространстве и времени. Во многом методологическое обоснование решений этих задач возможно благодаря синергетике и одного из ее направлений - синергетической теории управления. Основные положения синергетики были сформулированы для естественных природных, биологических, химических и др. систем. Развитие этих положений, начало которых отражено в работах И. Пригожина [14] и Г. Хакена [17], выполнено А.А. Колесниковым для искусственных управляемых технических систем [10]. Синергетическая основа теории эволюции неравновесных нелинейных систем была заложена В.-Б. Зангом [5] в основу методологии анализа нелинейных динамических процессов, происходящих в экономике. Если Г. Хакен назвал синергетику наукой о взаимодействии, то синергетическая теория управления решает задачи взаимосодействия для достижения единой цели. При этом принцип подчинения последующих состояний системы предыдущим заменяется принципом согласования. Использование междисциплинарного потенциала синергетики для исследования технико-экономических систем дает возможность усилить целостность их описания, дать новую интерпретацию полученных результатов, выявить новые аспекты изучения технологических и экономических процессов и явлений, и, главное, обеспечивать эффективное функционирование системы.

Понятие и содержание индустриальной модели. Построение модели означает, прежде всего, умение формулировать проблемы и решать задачи. В самом общем смысле под моделью понимается логическое (словесное) или математическое описание компонентов и функций, отображающих существенные свойства моделируемого объекта или процесса, обычно рассматриваемых как системы или элементы системы с определенной точки зрения [1]. Цель любой модели заключается в установлении однозначного понимания или оценки рассматриваемой ситуации для принятия решения. Применительно к управлению организацией производства, построение модели основано на исследовании процессов и явлений, относительно которых принимаются управленческие решения.

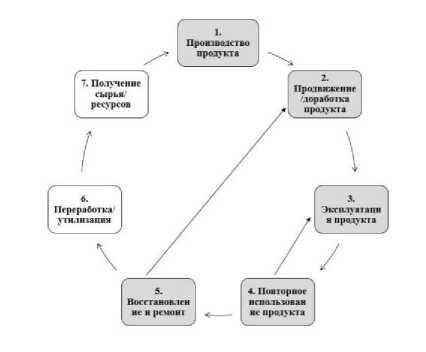

С необходимостью повышения эффективности организации производства связана и трансформация индустриальной модели, применяемой некоторыми отечественными высокотехнологичными корпорациями. Под индустриальной моделью понимается описание компонентов и функций технологической системы разделения труда, в основе которой лежит кооперация различных производственных объединений в соответствии с производственной программой. Для высокотехнологичных производств характерна корпоративная (интегративная) форма организации деятельности, поскольку она позволяет оптимизировать использование производственных мощностей и товарно-сырьевых потоков, минимизировать издержки, финансовые и прочие риски, облегчить процесс привлечения ресурсов, укрепить устойчивость по отношению к неблагоприятным изменениям конъюнктуры. Основное назначение индустриальной модели заключается в достижении высокотехнологичной корпорацией поставленных целей по производству и выпуску продукции посредством формирования новой технологическая система разделения труда в соответствии с жизненным циклом изделия. Индустриальная модель лежит в основе операционной стратегии некоторых российских высокотехнологичных корпораций и представляет собой, как правило, межпрограммный документ верхнего уровня управления, учитывающий общую кооперацию предприятий по программам (изделиям), программу производства на период, оценку потребных ресурсов предприятий, входящих в корпорацию. Индустриальная модель служит основой для анализа и инициализации оптимизации бизнес-процессов производства. Преимущественно в основе текущей индустриальной модели современных российских высокотехнологичных машиностроительных холдингов лежит определенная структура производств, сложившаяся еще в СССР, характеризующаяся набором заводов «полного цикла», включающая все переделы, и ориентированные на выпуск финальной продукции при минимуме внутриотраслевых кооперационных связей. В настоящий момент структура индустриальной модели подлежит трансформации, которая заключается в широком развитии горизонтальных кооперационных связей при минимуме дублирующих производств. При этом технологическая цепочка выстраивается в соответствии с жизненным циклом продукта (рис. 1). В основе получения дополнительных доходов лежит создание производителями ценности для потребителей.

Потребительская ценность может быть создана практически на каждой стадии жизненного цикла продукта (выделены цветом на рис. 1): например, на стадии производства - за счет ориентации на предпочтения потребителей, на стадии продвижения продукта - за счет развития сервисных систем и повышения эффективности поставок, на стадии эксплуатации - за счет снижения стоимости затрат эксплуатации, на стадии повторного использования продукта - за счет бизнес-моделей совместного использования продукта, на стадии восстановления и ремонта - за счет снижения издержек исполнителя, возможна последующая продажа восстановленного изделия со скидкой.

Рис. 1. Жизненный цикл продукта [19]

Сравнительная характеристика текущей и перспективной индустриальных моделей представлена в табл. 1. Перспективы индустриальной модели представляют собой такое развитие технологической системы разделения труда, т.е. системы кооперации, организация которой выстраивается в соответствии с жизненным циклом изделия. Исходя из этого, назначение индустриальной модели расширяется и формирует основу организационного проектирования системы работ по реализации проекта изделия.

Индустриальную модель целесообразно рассматривать как систему организации производства с точки зрения ее пространственно-временных характеристик. Это позволяет не только идентифицировать ее элементы, но и связи между ними, а также установить возможности и ограничения ее использования. Согласно типологии Г.Б. Клейнера [8], с точки зрения пространственно-временных характеристик совокупность экономических систем в целом более или менее однозначно разделяется на объекты, проекты, процессы и среды. Перспективную индустриальную модель можно рассмотреть как систему организации производства также с точки зрения 4 основных позиций: объекта, процесса, проекта и среды. Объектом индустриальной модели выступает технологическая система разделения труда в жизненном цикле изделия, совершенствование которой позволит повысить эффективность системы высокотехнологичного производства.

Таблица 1. Сравнительная характеристика индустриальных моделей российских высокотехнологичных машиностроительных холдингов

|

Характеристики |

Существующая индустриальная модель |

Перспективная индустриальная модель |

|

содержание |

набор заводов «полного цикла», включающих все переделы и ориентированных на выпуск финальной продукции |

технологическая система разделения труда и кооперации, которая организована вокруг жизненного цикла изделия |

|

назначение |

анализ и оптимизация бизнес-процессов производства |

организационное проектирование системы работ по реализации проекта изделия |

|

ядро концептуальной модели |

производственная программа |

жизненный цикл изделия |

|

внутриотраслевая кооперация |

минимальная |

широкая горизонтальная |

|

базовые организацион ные компоненты модели |

схема кооперации, оценка производственной мощности, баланс численности основных производственных рабочих, инвестиции в оснащение, реконструкцию и техническое перевооружение |

технико-экономическое обоснование проекта изделия, оценка располагаемых производственных мощностей, обеспечение системы гарантий (подтверждающей, что при наличии заказа предложенная производственная кооперация справится с ним в обозначенные сроки и при заданных расходах), послепродажное обслуживание (сервис) |

Процессной системной выступает непосредственно процесс производства изделия (например, летательного аппарата) в соответствии с продвижением по стадиям его жизненного цикла. Проектом выступает изготовление конкретного вида изделия (летательного аппарата). Средовую систему индустриальной модели формируют взаимоотношения между организационными структурами объединения: управляющие компании, центры компетенций, центры специализации, конструкторские бюро, производственные площадки, авиаремонтрые заводы. Кроме этого средовую систему формируют технические стандарты, регламенты и организационная культура. Наглядно индустриальную модель как систему с позиции основных четырех ее характеристик можно представить на основе их детализации и согласования (табл. 2).

Если оценить результативность системных ресурсов каждой из 4 «проекций» индустриальной модели, то можно определить ее результативность в целом (Y ) [9]:

У= f(A,B,C,D), (1)

где А - показатель качества среды (например, на основе весовой оценки влияния положительных и отрицательных факторов внутренней среды); В - показатель процессного ресурса (например, может оцениваться через стоимость (или длительность) перемещения ресурсов от одной стадии жизненного цикла к другой); С – показатель проектного ресурса (например, число реализуемых проектов изделий с учетом пространственно-временных характеристик); D – показатель объектного ресурса (например, количество переделов или технологических комплексов в соответствии с жизненным циклом изделия).

На основе данной модели можно сформулировать задачу оптимального распределения результатов индустриальной модели между направлениями, связанными с развитием каждого вида системных ресурсов. Достижение когерентности процессов, как в рамках поэтапной реализации жизненного цикла изделия, так и в единстве процессной, объектной, проектной и средовой «проекций» высокотехнологичного производства обеспечивает формирование синергетических эффектов, которые приводят к качественному скачку эффективности функционирования всей производственной системы. Исследование трансформации содержания индустриальной модели с точки зрения синергетического подхода позволит сформировать ее качественно новый уровень, учитывающий объективные законы и естественную логику функционирования систем. Синергетический подход к исследованию содержания и механизма реализации индустриальной модели позволяет сформировать эффективную модель организации производства и расширяет возможность ее применения в сфере высоких технологий.

Таблица 2. Детализация взаимосвязи системных компонентов индустриальной модели

|

Процесс |

Проект |

Объект |

Среда |

||

|

производство в соответствии с этапами жизненного цикла изделия |

изготовление конкретного вида изделия (поэтапное с установлением конкретных сроков каждого этапа) |

организационно технологические ком плексы в соответствии с системой разделения труда |

условия и организационные структуры, формирующие среду |

||

|

маркетинговые исследования |

определение потребности в изделии, требований и условий его эксплуатации |

проектирование внешней среды производственной системы |

маркетинговые службы |

& к СВ С |

=5 а. * |

|

НИР |

научные открытия и знания |

научно-исследовательские цен тры (НИЦ) |

|||

|

ОКР |

разработка проектной документации и заданных параметров изделия |

конструкторские бюро (КБ), |

а (V Я" (V о S S S * S |

||

|

проектирование |

обоснование и облик нового изделия |

проектирование внутренней среды производственной системы (проектирование технологических переделов основных, вспомогательных и обслуживающих производств) в соответствии с заданными параметрами изделия |

|||

|

техническая подготовка производства |

директивные технологии, конструкторская, технологическая, эксплуатационная документация |

технологические службы |

|||

|

изготовление опытного изделия |

опытный образец изделия |

основные технологические процессы и вспомогательные процессы обеспечивающие их бесперебойность |

опытные производст венные площадки |

||

|

испытания |

отработка опытного образца |

испытания |

испытательные под разделения |

||

|

НИР и конструктор-ско-технологи-ческая доработка |

уточнение параметров нового образца изделия |

доработка проектирования внутренней среды производственной системы |

КБ, НИЦ, технологические службы, инжиниринговые центры |

||

|

промышленное производство |

готовое изделие |

основные технологические процессы и вспомогательные процессы обеспечивающие их бесперебойность |

производственные площадки |

||

|

продажа и функционирование |

реализация и эксплуатация готового изделия |

обслуживающие процессы производственной системы |

центры продаж, сервисные центры |

||

|

техническое обслуживание и ремонт |

управление обслуживанием |

авиаремонтные заво ды, сервисные центры |

|||

|

капитальный ремонт и утилизация |

отходы при утилизации |

авиаремонтные заводы |

|||

Синергетический подход к исследованию и оценке индустриальной модели. Исследование индустриальной модели целесообразнее осуществлять с позиций сложной системы, в которой циркулируют различные информационные и ресурсные потоки. Следуя синергетической парадигме, для описания взаимодействия необходимо рассматривать обмен энергии, вещества, информации и др., происходящий между системами. При анализе таких систем И. Пригожин ввел понятие открытых систем, то есть таких физических систем, через которые могут протекать потоки энергии и энтропии (необратимое рассеивание энергии). Открытые системы взаимодействуют со средой (средами). Производственная система является открытой системой, поскольку реализация ее назначения – производство продукции с целью удовлетворения потребительского спроса населения и/или некоторых общественных институтов – возможна только при взаимодействии с внешней средой [16]. При достаточно больших потоках в открытых системах может возникать явление нелинейной самоорганизации. Самоорганизация характеризует способность сложных систем к упорядочению своей внутренней структуры. Нелинейность самоорганизации сложных систем указывает на то, что изменение одной ее переменной не обязательно вызовет аналогичное изменение другой переменной. Например, снижение затрат на производство продукции на 10% не всегда приведет к аналогичному увеличению прибыли, или некоторое увеличение затрат на модернизацию производства может привести через определенный промежуток времени к гораздо более значительному экономическому эффекту, не только покрывающему затраты, но и в несколько раз их превосходящему.

Для открытых систем характерны также свойства неравновесности и необратимости. Неравновес-ность представляет собой такое состояние системы, когда внешнее воздействие не только гасит силы ее притяжения к равновесию, но и заставляет систему отклоняться от этого состояния. Действительно, для производства потребность в ресурсах всегда выше их наличия, иначе бы прекратился их поиск, и отпала бы необходимость в рациональности их использования.

Необратимость системы означает, что при выходе системы на траекторию движения к новым притягивающим состояниям она забывает свою предысторию. Иными словами, за счет необратимости преобразования ресурсов восстановление траектории в обратном времени невозможно. Например, в результате процесса производства ресурсы превращаются в определенную готовую продукцию, но не существует процесса, который мог бы совершить обратное действие. Именно необратимость в сложных системах является источником их изменения, в том числе связанного с уменьшением вероятности хаотичности их траектории (энтропии состояния).

Эволюционные преобразования в сложных открытых системах, обладающих вышеуказанными свойствами, позволили выявить их особенности. Во-первых, развитие системы существует в окрестности некоторого аттрактора – траектории притяжения, область которого ограничена [4]. Графически это можно представить в виде кривой, отражающей состояние динамической системы в последовательные моменты времени. Иными словами изменение системы происходит в соответствии с некоторыми траекториями ее движения, точки которых характеризуют состояние системы в последовательном порядке в течение всего времени эволюции. При этом существует множество непредсказуемых траекторий эволюции системы. Во-вторых, в таких системах возможно образование странных (хаотических) аттракторов. Малым вариациям начальных условий в таких аттракторах соответствуют траектории, которые асимптотически отдаляются друг от друга. При этом они расположены в ограниченном фазовом объеме. По отношению к этому объему они являются притягивающими [13].

Таблица 3. Синергетическая основа индустриальной модели

|

Некоторые особенности синергетических систем |

Характеристика индустриальной модели |

|

нелинейная самоорганизация |

развитие внутренней среды производства на принципах формирования компетенции интегратора верхнего уровня, развитии горизонтальных связей, организационного проектирования реализации жизненного цикла изделий |

|

открытость |

усиление ориентации производства на внешний рынок, на увеличение привлечения средств стратегических инвесторов |

|

когерентность процессов |

на основе поэтапной реализации жизненного цикла изделия |

|

снижение энтропии состояния |

уменьшение за счет горизонтальной кооперации |

|

цель-аттрактор |

эффективная система производства изделий с заданными (востребованными потребителями) параметрами |

|

самоуправляемость |

развитие ключевой компетенции интегратора, формирование взаимосвязанной организационной субъектной структуры с применением стандартизированного набора программного обеспечения для всего цикла изготовления |

Для формирования определенного аттрактора, позволяющего эффективно функционировать и успешно развиваться высокотехнологичному производству в современных условиях, представляется целесообразным формирование и внедрение индустриальной модели. Ее можно охарактеризовать как способ перехода способа организации производства из исходного состояния в желаемое. Характеристика синергетической основы индустриальной модели представлена в табл. 3.

Индустриальная модель, в основе которой лежит технологическая система разделения труда, организованная вокруг жизненного цикла изделия, формирует переход от непредсказуемого поведения системы к направленному движению вдоль желаемых аттракторов, к которым подстраиваются все другие переменные динамической системы. При таком подходе цель– аттрактор определяет сущность процесса, а его истинное понимание состоит в направленной самоорганизации в соответствии с некоторой целью [11]. Синергетический подход позволяет существенно продвинуться в исследовании процессов управления динамикой сложных систем, в т.ч. к высокотехнологичным производственным системам. Сущность данного подхода к исследованию проблем управления в сложных системах состоит в идее самоорганизации — образовании сово- купности аттракторов в пространстве состояний этих систем, т.е. некоторых притягивающих множеств.

Реальная нелинейная система той или иной природы может обладать многими асимптотически устойчивыми состояниями, которым будут соответствовать свои области траекторий с различным поведением. Для перевода системы в желаемое состояние необходимо, во-первых, обладать информацией о ее динамическом состоянии, во-вторых, сформулировать заданную цель-аттрактор. На формирование определенного аттрактора-цели - эффективной системы производства изделий с заданными (востребованными рынком) параметрами - направлена индустриальная модель. Что касается информации о динамическом состоянии системы, то ее можно сформулировать с помощью следующего обобщающего уравнения [5, c. 315]:

dx^ -,

-- — ST X,,)' at v

где х i - многомерный вектор, характеризующий поведение производственной системы (например, это может быть объем производства, объем затрат и др.); y – макроскопическая переменная, характеризующая состояние внешней среды (например, ставка процента, уровень цен на ресурсы и конечные изделия и др.). у=(у 1…, у j ) зависит от времени, где j – количество характеристик внешней среды; s – скорость установления переменных, характеризующих поведение производственной системы.

Допущение в этом уравнении предполагает, что в каждый момент времени система обладает идеально полной информацией о макроскопических параметрах. Для индустриальной модели в качестве переменных х i можно определить показатели ее системных ресурсов. Так, например, х 1 – интегральный показатель качества среды; х 2 – интегральный показатель процессного ресурса; х 3 – интегральный показатель проектного ресурса; х 4 – интегральный показатель объектного ресурса. Если учесть влияние используемых ресурсов на объем выпуска продукции ( z ), то динамика производственной системы, в рамках индустриальной модели, может быть описана следующей системой уравнений:

dXi

s/(x£,y), при i = 1,2,3,4

^ = gU^.x^y)

где g- дифференцируемая функция, которая может быть приближена линейной функцией.

Таким образом, внедрение перспективной индустриальной модели является инструментом достижения синергизма в организации производства, что способствует повышению ее эффективности, которая в свою очередь определяется согласованием ресурсов и возможностей производственной системы [18]. Но, главным образом, перспективная индустриальная модель является источником синергизма потому, что она направлена не только на полное использование производственных мощностей, но и согласование имеющихся ресурсов, возможностей, потребностей внешней среды с организацией производственных процессов и структур.

Выводы: в основе повышения эффективности высокотехнологичных производств лежит соблюдение оптимальных пропорций в использовании ресурсов, в том числе за счет оптимизации технологической цепочки, снижения рисков, укрепления взаимосвязей при расширении горизонтальной кооперации в условиях изменяющейся внешней среды. С решением данной задачи связано развитие индустриальной модели, формирующей основу организации современных высокотехнологичных производств. Под индустриальной моделью понимается описание компонентов и функций технологической системы разделения труда, в основе которой лежит кооперация различных производственных объединений в соответствии с производственной программой. В настоящий момент структура индустриальной модели подлежит трансформации, которая заключается в широком развитии горизонтальных кооперационных связей при минимуме дублирующих производств. При этом технологическая цепочка выстраивается в соответствии с жизненным циклом продукта. В основе перспективной индустриальной модели лежит система распределенного производства и принципы «горизонтальной корпорации». Идентификация индустриальной модели организации производства, ее элементов, связей между ними, возможностей и ограничений ее использования целесообразна на основе системного подхода с точки зрения пространственно-временных характеристик системы. На основе этого подхода индустриальную модель можно охарактеризовать с точки зрения объекта, процесса, среды и проекта. Оценивая результативность системных ресурсов каждой из четырех «проекций» индустриальной модели, можно определить ее результативность в целом

Использование синергетического подхода позволяет существенно продвинуться в исследовании процессов управления динамикой сложных систем, в т.ч. таких как высокотехнологичные производственные системы. Сущность данного подхода к исследованию проблем управления в сложных системах состоит в идее самоорганизации — образовании совокупности аттракторов в пространстве состояний этих систем, т.е. некоторых притягивающих множеств. На формирование определенного аттрактора-цели - эффективной системы производства изделий с заданными (востребованными потребителями) параметрами -направлена индустриальная модель. Перспективная индустриальная модель является источником синергизма потому, что она направлена не только на полное использование производственных мощностей, но и согласование имеющихся ресурсов, возможностей, потребностей внешней среды с организацией производственных процессов и структур.

Список литературы Совершенствование организации высокотехнологичных производств: индустриальная модель

- Власов, М.П. Моделирование экономических систем и процессов/М.П. Власов, П.Д. Шимко. -М.: ИНФРА-М, 2013. С. 59.

- Голобородько, П.Н. «ГИПЕРТЕХ» -программа Союза молодых инженеров России внедрения в промышленности России системы распределенного (контрактного) производства/III Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2015». -Новосибирск, 2015. С. 14.

- Ерохина, Е.А. Теория экономического развития: системно-самоорганизационный подход. -Томск: ТГУ, 1999. 160 с.

- Заковоротный, В.Л. Синергетическая система управления предприятием/В.Л. Заковоротный, М.Б. Флек, Е.А. Угнич//Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. Т. 3, №12. С. 30-43.

- Занг, В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. -М.: «Мир», 1999. С. 315.

- Инновационный менеджмент/Под ред. С.Д. Ильенковой. -М.:ЮНИТИ, 2007 С. 229.

- Клейнер, Г.Б. Системная парадигма и теория предприятия//Вопросы экономики. 2002. №10. С. 47-69.

- Клейнер, Г.Б. Системная парадигма и экономическая политика//Общественные науки и современность. 2007. № 2, 3. С.99-114.

- Клейнер Г.Б. Системный ресурс экономики//Вопросы экономики. 2011. №1. С. 93-94.

- Колесников, А.А. Синергетическая теория управления. -М.: Энергоатомиздат, 1994. 344 с.

- Колесников, А.А. Синергетические системы//Программные продукты и системы. 2002. №1. С. 3-6.

- Корнаи, Я. Системная парадигма//Вопросы экономики. 2002. №4. С. 4-23.

- Моисеев, Н.Н. Расставание с простотой (Путь к очевидности). -М.: Аграф, 1998. 472 с.

- Пригожин, И. От существующего к возникающему. -М.: Наука,1985. 328 с.

- Ромашкин, А.Е. Распределенное производство. Состояние и перспективы развития//Представительная власть. 2007. №3 (76). С. 42-44.

- Флек, М.Б. Управление синергетическими эффектами -основной драйвер развития предприятия в современных условиях/М.Б. Флек, И.В. Богуславский, Е.А. Угнич//Вестник ДГТУ. 2014. №4(79). С. 203-209.

- Хакен, Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. -М.: Мир, 1985. 424 с.

- Ansoff, I. Corporate Strategy. Revised edition. -Penguin Books, 1987. 246 p.

- Lavery, G. The Next Manufacturing Revolution Non-Labour Resource Productivity and its Potential for UK Manufacturing/G. Lavery, N. Pennell, S. Brown, S. Evans//Institute for Manufacturing, Cambridge University. -Cambridge, UK, 2013. P. 131.

- Pedersen, K.B. Global Business Model -a step into a liquid business/K.B. Pedersen, K.R. Svarre, D. Slepniov, P. Lindgren//Journal of Multi Business Model Innovation and Technology. 2013. Vol. 1. P. 99-111.