Совершенствование рабочих органов зерновой сеялки широкополосного посева

Автор: Родимцев С.А., Пьяных В.П.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Механизация АПК

Статья в выпуске: 5 (8), 2007 года.

Бесплатный доступ

Разработана новая конструкция лапового сошника и навески сошниковой группы зерновой рядовой сеялки широкополосного посева, улучшающая условия равномерного распределения семян по площади поля и глубине заделки, при копировании микрорельефа, снижающая нависание на рабочих органах сорняков, а также обеспечивающая увеличение транспортного просвета сеялки, при ее транспортировке. Использование предлагаемой разработки на сеялке СЗ-3,6 позволяет повысить урожайность зерна на 6,3%, снизить расход топлива на 9,54 кг га-1. Годовой экономический эффект от использования сеялки составит 72814,08 рублей.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123260

IDR: 147123260 | УДК: 631.331

Текст научной статьи Совершенствование рабочих органов зерновой сеялки широкополосного посева

Известные конструкции лаповых сошников, выполненных на основе культиваторных лап [1, 2] обладают некоторыми существенными недостатками. Так, например, при взаимодействии почвы с вертикальной стойкой-семяпроводом (особенно, при увеличении скорости агрегата) происходит разбрасывание почвенных частиц, и, как следствие, образование пред-сошниковых холмов и борозд, после прохода сеялки; нависают сорняки в месте соединения стойки и лапы. При сходе почвенных частиц с тыльного обреза лапы образуются участки их завихрения. Кроме того, отсутствует возможность разделения частиц почвы на мелкую фракцию, непосредственно укрывающую семена, и более крупную, располагающуюся на поверхности почвы так, чтобы обеспечить защиту от эрозионных процессов.

Все это во многом негативно отражается на качестве заделки семян, условиях вегетации растений и существенно снижает урожайность.

В то же время, качество заделки семян в почву во многом определяется способностью сошника копировать рельеф поверхности. При использовании лаповых сошников закрепленных на стандартных радиальных поводках, копирование микронеровностей влечет изменение угла подъема почвы на рабочем органе, в отличие от сошников, установленных, например, на параллелограмной навеске. Необходимо отметить, также, что в верхнем положении сошниковой группы, транспортный просвет сеялки оборудованной стандартным механизмом навески будет меньше аналогичного параметра для сеялки с парал-лелограмным механизмом.

М атериал и методика исследований

Объектом исследования является зерновая сеялка широкополосного посева, оборудованная новыми лаповыми сошниками, установленными на параллелограм-ной навеске. Программа и методика исследований экспериментальной сеялки состояла в следующем:

-

- сошниковая группа – экспериментальная, в сравнении с сошниками дискового и лапового [2, 3] типов, установленных с помощью радиальной навески на сеялке СЗ-3,6;

-

- тяговое средство: трактор МТЗ-80;

-

- культура - гречиха;

-

- норма высева - 95 кг га-1;

-

- заданная глубина заделки семян - 6 см;

-

- скорость посева – 7 км час-1;

-

- предпосевная культивация: для сеялки, оборудованной лаповыми сошниками – одновременно с посевом.

Показатели качества посева:

-

- глубина заделки семян;

-

- ширина полосы рассева;

-

- расстояние между полосами.

Повторность опытов – трехкратная.

Окончательная оценка экономической эффективности проводилась по фактической урожайности и расходу топлива, при сопоставимом объеме работ на посеве гречихи.

Обоснование использования параллелограмной на - вески и описание конструкции навески и сошника .

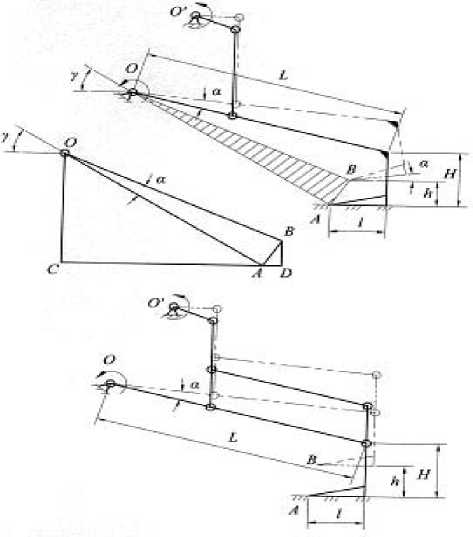

Для обоснования необходимости использования параллелограмного механизма навески для лапового сошника, рассмотрим схемы на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 - Схемы к определению угла α, при копировании рельефа почвы и расчета разности транспортного просвета для сеялки, оборудованной лаповыми сошниками на радиальной и параллелограмной подвеске

Из схемы на рис. 1 видно, что оценить разность угла α, определяющего положение подвески, для сравниваемых механизмов, при заданной высоте подъема лапы h можно из отношения сторон треугольника ОАВ.

Если: CA = L cos у -1 , м (1)

OC = L sin у + H ,м

AD = 72(l2 + H 2 -12 )(1 - cos a), м то угол α будет определяться величиной a = Р1 - Р2, град где:

OC

' )2 + ( CA )2

OC - h

cos в =

cos в 1 =

+ ( CA )2

Известно, что допускаемая агротехническими требованиями неравномерность глубины хода сошников Δа≤2 см. По данным полевых испытаний, средняя величина микронеровностей, подлежащих копированию достигает 4…6 см. При этом, изменение угла α для лапового сошника на обычной радиальной подвеске, составит ±3…8°. Разность углов α при переводе сошников в транспортное положение для сеялок, оборудованных стандартной радиальной и параллелограмной подвесками будет равна 7°, при h’=0,15 м.

Рисунок 2 - Схемы к вычислению приращения площади лобовой проекции лапового сошника, при увеличении угла подъема α

Увеличение угла подъема при копировании рельефа, ведет к приращению площади лобовой проекции рабочего органа (см. рис. 2).

Следовательно, увеличивается лобовое сопротив- ление сошника и полное тяговое сопротивление агре- гата.

Требуемое тяговое усилие трактора при агрегати- ровании сеялки:

P = Sk , Н

где: S – суммарная площадь лобовой проекции сошников, м2; k – удельное сопротивление почвы Н м-2.

Площадь S для сеялки с параллелограмным механизмом навески, при копировании микрорельефа, в среднем, на JS меньше, чем для сеялки с радиальной подвеской.

A

ЛС с е 1 rC cos ^ sin a + в )(2 - 4sin a — tg p )

A S = S — S = — Bl ------------------------ 2 ( 2cos ^ sin(z +в

,м2 (8)

Следовательно, расчетное тяговое сопротивление сеялки оборудованной предлагаемым механизмом навески будет существенно снижено.

С целью улучшения условий равномерного распределения семян по площади поля и глубине заделки, при копировании микрорельефа, снижения количества нависающих на рабочих органах сорняков, а также для увеличения транспортного просвета сеялки, при ее транспортировке разработана новая конструкция лапового сошника и подвески сошниковой группы зерновой рядовой сеялки широкополосного посева [4, 5, 6].

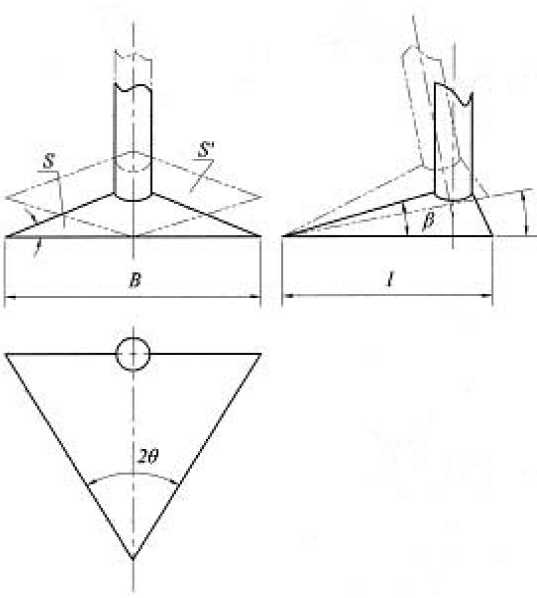

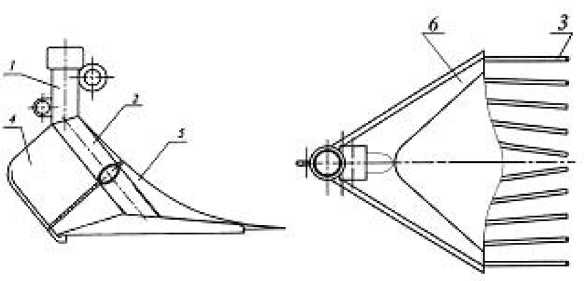

Элементы сошниковой группы (рис. 3) изготовлены на базе сошниковой группы сеялки СЗ-3,6. Схема устройства показана на рис. 4 и 5. Техническая характеристика приведена в табл. 1.

Сошник сеялки для широкополосового посева состоит из семяпровода 1, стойки 2 и культиваторной лапы 3. С целью снижения интенсивности разбрасывания почвы, стойка 2 сошника наклонена в сторону его движения. Сечение стойки в плоскости, перпендикулярной ее оси, выполнено в форме эллипса, большая ось которого совпадает с осью симметрии лапы. Для исключения забивания сорняками в передней части сошника, в пространстве между стойкой 2 и лапой 6, установлен плоский вертикальный нож 4, нижняя сторона которого опирается на поверхность лапы 6, а задняя - на поверхность стойки 2.

Таблица 1 - Техническая характеристика устройства

|

Наименование показателя |

Данные испытаний |

|

Тип машины |

Зерновая рядовая сеялка широкополосового посева |

|

Сошниковая группа |

Экспериментальная |

|

Количество сошников |

12 |

|

Тип сошника |

Лаповый, с тупым углом вхождения |

|

Тип навески |

Параллелограмная |

|

Ш ирина захвата лапы, мм |

300 |

|

Угол установки вертикального ножа, град |

148 |

Рисунок 3 - Лаповый сошник с тупым углом вхождения в почву на параллелограмной навеске

Рисунок 4 - Лаповый сошник с тупым углом вхождения: 1 – семяпровод; 2 – стойка; 3 – пальцевой сепаратор; 4 – вертикальный нож; 5 – киль; 6 – лапа

При этом линия лезвия ножа наклонена в сторону движения сошника и имеет угол вхождения в почву больший, чем угол трения стеблей сорняков по стали. Нижняя точка линии лезвия ножа выступает за носок лапы вперед и вниз в продольно-вертикальной плоскости.

Для предотвращения завихрений почвы в тыльной части сошника закрытая культиваторная лапа в продольно-вертикальной плоскости имеет обтекаемую форму верхнего контура с высотой, максимальной в зоне около 1/4 длины лапы от ее носка и постепенно убывающей к заднему обрезу, расположенному над плоскостью лезвия лапы на высоте, равной максимальному размеру высеваемых семян.

При этом в горизонтальной плоскости задний обрез лапы выполнен в форме кривой нормального распределения, с вершиной, ориентированной в сторону, обратную направлению движения сошника. С тыльной стороны стойки расположен киль 5, представляющий собой пластину, вертикально установленную в плоскости симметрии сошника между стойкой и лапой, причем контуры последних в этой плоскости плавно соединены вогнутой кривой, являющейся свободной стороной киля 5. Равномерная заделка семян мелкокомковатым слоем почвы обеспечивается расположенным за задним обрезом крыльев лапы сошника сепаратором-распределителем 3 почвы, выполненным в виде прямолинейных прутков, установленных на равных расстояниях друг от друга в точках крепления к лапе. Крайние прутки сепаратора 3 находятся в продольно-вертикальной плоскости и ориентированы под некоторым углом вверх, а свободные концы пары центральных прутков сведены к оси симметрии высеваемой полосы с небольшим зазором между собой и находятся на уровне лезвия лапы. Свободные концы остальных прутков в сочетании с концами крайних и центральных в поперечновертикальной плоскости образуют траекторию вогнутой формы. При этом дистанция между свободными концами прутков одинакова. Такая конструкция обеспечивает равномерное увеличение межосевого расстояния по смежным пруткам от передней к задней части сепаратора-распределителя.

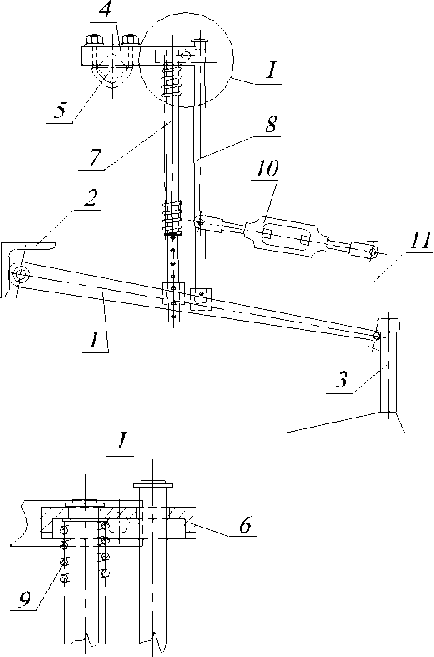

Механизм навески рабочих органов сеялки, содержащий соединенный с ней поводок 1, нажимную штангу 7 с пружиной 9, закрепленную в верхней части на валу 5 подъема сошников, а в нижней – на поводке 1 и сошник 3, дополнительно снабжен дублирующей штангой 8. Последняя установлена параллельно нажимной и связана посредством винтовой тяги 10 с вертикальной стойкой 11, жестко закрепленной на сошнике 3, шарнирно соединенным с поводком 1, образующими параллело-грамный механизм. При этом верхние части нажимной 7 и дублирующей 8 штанг входят в соосные пазы сухаря 6, шарнирно установленного в вилке 4 вала 5 подъема сошников.

Работа сошника заключается в следующем. Во время движения сошника вертикальный плоский нож 4, внедряясь в почву, перерезает стебли сорняков и растительные остатки и выполняет вертикальный разрез почвы, обеспечивая тем самым снижение тягового сопротивления при перемещении стойки 2. Благодаря тупому углу вхождения в почву вертикального ножа 4 и стойки 2 при движении сошника не выносятся на поверхность более влажные слои почвы, а при встрече с трудноодолимым препятствием (валуны, корневища и др.) сошник самовыглубляется, скользя по поверхности препятствия нижней частью лезвия ножа 4, выступающей за контур сечения лапы 6 в продольно-вертикальной плоскости.

Это предотвращает поломки и выход из строя сошника. Конфигурация лапы 6 обеспечивает подъем почвы в передней и плавный ее сход в тыльной части с низко расположенным задним обрезом, имеющим выступающую назад центральную часть. При этом создаются условия для мелкой заделки семян и исключается разбрасывание почвы и завихрение ее частиц при сходе с лапы 6, даже при больших скоростях посева. Этому также способствует киль 5, рассекаю- щий стремящиеся к хаотичному перемешиванию частицы почвы, огибающие стойку 2 при движении сошника с увеличенной скоростью.

Рисунок 5 - Параллелограмная навеска лапового сошника: 1 – поводок; 2 – брус; 3 – стойка-семяпровод;

4 – вилка; 5 – квадратный вал; 6 – сухарь; 7 – нажимная штанга; 8 - дублирующая штанга; 9 – пружина;

10 – винтовая тяга; 11 – стойка

Кроме того, наличие киля 5 повышает устойчивость сошника в горизонтальной и поперечновертикальной плоскостях. Во время движения сошника почва, поднятая стрельчатой лапой 6, сходит с ее заднего обреза и попадает на сепаратор-распределитель 3. Здесь происходит дифференцированная сепарация почвы, когда более мелкие ее частицы просеиваются в узких зазорах между прутками в начальных, а более крупные - в увеличенных зазорах конечных зон сепаратора-распределителя 3. Крупные комья, не прошедшие через решетку сепаратора-распределителя 3, сходят с него в его тыльной части и располагаются на поверхности поля. Каскадное расположение элементов сепаратора-распределителя 3 обеспечивает равномерное по ширине захвата сошника распределение почвы, поступающей на прутки в виде боковых валиков, образованных лапой. При этом происходит дробление крупных комьев, в результате их перемещения от краев сепаратора-распределителя 3 к его центру по каскаду прутков.

Механизм навески рабочих органов сеялки работает следующим образом. Перед началом работы, используя винтовую тягу 10, производят необходимую установку сошника 3 в продольно-вертикальной плоскости. Затем, с помощью регулировочных отверстий на нажимной штанге 7, обеспечивают требуемое усилие пружины 9 и положение сошника 3 по высоте. Во время работы, благодаря параллелограмному механизму, звеньями которого являются стойка 11, винтовая тяга 10, дублирующая штанга 8 и поводок 1, сошник 3 копирует рельеф почвы не изменяя угла установки в продольно-вертикальной плоскости. При переводе сошниковой группы в верхнее положение, подошвы сошников остаются горизонтальными, обеспечивая сеялке необходимый транспортный просвет. При регулировках, вертикальных колебаниях поводка 1 во время работы и переводе сошников в транспортное положение, штанга 8 свободно перемещается в пазу сухаря 6, обеспечивая работу параллелограмма при всех возможных положениях поводка 1 и нажимной штанги 7.

Результаты и их обсуждение

Результаты сравнительных испытаний сеялок, оборудованных лаповыми, на параллелограмной навеске и дисковыми сошниками сведены в табл. 2.

Посев производился с нормой высева 95 кг га-1 в испытываемом и сравниваемом вариантах, на глубину 6,0 см. Средняя глубина заделки по сравниваемым вариантам практически одинакова. Однако, коэффициент вариации глубины по базовому варианту на 2,14% больше, чем по новому. Количество семян заделанных в слое средней фактической глубины и в двух соседних слоях с отклонением ±1 см по испытываемому варианту составили 97,46% и сравниваемому 95,16%. Здесь следует отметить, что проводившимися ранее сравнительными испытаниями [7] сеялок, оборудованных лаповыми и дисковыми сошниками на радиальных подвесках, отмечено некоторое преимущество дисковых сошников. Так, количество семян в слое средней фактической глубины и двух смежных с ним, составили для лаповых сошников 93,55% и дисковых 97,18%. Это свидетельствует о явном превосходстве качества заделки семян лаповыми сошниками, установленными на параллелограмной навеске.

Ш ирокополосный посев семян гречихи обеспечил более равномерное распределение семян по площади питания, что улучшило использование питательных веществ из почвы и дало повышение относительной полевой всхожести и урожайности зерна гречихи по сравнению с базовой технологией. При этом если в ранее проведенных испытаниях [7] сошников на радиальной подвеске, прибавка урожайности составила 1,9%, то урожайность зерна при посеве лаповыми сошниками на параллелограмной навеске была уже на 6,3% больше, чем для посева дисковыми сошниками. По критерию Стьюдента различия по урожайности зерна значимы в обоих случаях.

Установка лаповых сошников на параллелограмной навеске обеспечивает и уменьшение тягового сопротивления, а как следствие, и снижение расхода топлива. Если при базовой технологии расход топлива составлял 8,79 кг га-1 на операции предпосевной культивации и боронования и 3,99 кг га-1 – на операцию посева (в сумме – 12,78 кг га-1), то при испытываемой технологии, при посеве лаповыми сошниками на параллелограмной навеске, с совмещением посева и предпосевной культивации, потребовалось лишь 3,24 кг га-1, что почти в 4 раза меньше.

Таблица 2 - Показатели качества работы сравниваемых сеялок на посеве гречихи

|

Наименование показателя |

Значение показателя |

|

|

СЗ-3,6, с экс-перименталь-ной сошниковой группой |

СЗ-3,6 |

|

|

Место проведения испытаний |

ОПХ ВНИИЗБК, г. Орел |

|

|

Дата проведения испытаний |

25.05.04 г. |

25.05.04 г. |

|

Скорость движения, к -1 м ч |

7,5 |

7,5 |

|

Норма высева семян, кг га |

95 |

95 |

|

Глубина заделки семян: средняя, см среднее квадратическое отклонение, ± см коэффициент вариации, % |

5,9 0,54 10,32 |

5,9 0,63 12,46 |

|

Семян, заделанных в слое средней фактической глубины и двух соседних слоях с отклонением ±1 см |

97,46 |

95,16 |

|

Ш ирина основных междурядий, см |

- |

15 |

|

Относительная полевая всхожесть, % |

92,19 |

83,05 |

|

Ш ирина полосы рассева, см |

20,3 |

- |

|

Расстояние между полосами, см |

9,7 |

- |

|

Урожайность, ц га-1 |

24,8 |

18,5 |

|

Расход топлива, кг га-1 |

3,24 |

12,78 (3,99+8,79) |

|

Засоренность культуры, перед уборкой, шт м2 |

76,8 |

90,0 |

Снижение тягового сопротивления сеялки, оборудованной лаповыми сошниками на параллелограмной навеске связано не только с хорошим копированием микрорельефа поля, но и способностью сошников самоочищаться, благодаря их новому конструктивному исполнению.

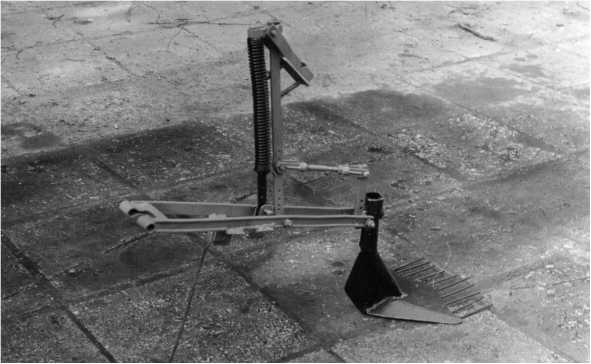

В заключении следует отметить, что установка лаповых сошников на параллелограмной навеске обеспечивает увеличение транспортного просвета между поверхностью почвы и сошниковой группой, что намного снижает риск их контакта при транспортировании сеялки. Общий вид экспериментальной сеялки, оборудованной лаповыми сошниками на па-раллелограмной навеске и сравнительные посевы представлены на рис. 6, 7.

Расчет экономической эффективности сеялки, оборудованной лаповыми сошниками с тупым углом вхождения в почву, установленными на параллело-грамной навеске произведен в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 23728-79, ГОСТ 23730-79 [8].

Экономическая эффективность применения сеялки СЗ-3,6, оборудованной лаповыми сошниками с тупым углом вхождения в почву, установленными на паралле-лограмной навеске (новая машина) определялась в сравнении с сеялкой СЗ-3,6, имеющей сошниковую группу с дисковыми сошниками на радиальной навеске известной конструкции (базовая машина).

Рисунок 6 - Общий вид сеялки СЗ-3,6, оборудованной лаповыми сошниками на параллелограмной навеске (левая секция сошниковой группы, по ходу движения), в транспортном положении

Рисунок 7 - Общий вид посевов гречихи, выполненный сеялкой, оборудованной дисковыми (справа) и лаповыми (слева) сошниками

Годовой экономический эффект в рублях от эксплуатации новой машины с учетом изменения количества и качества получаемой продукции определялся по формуле:

Э гэ =(П удб -П удн )В з (9)

где: П удб , П удн – приведенные затраты в рублях, соответственно, базовой и новой машины на единицу наработки продукции; В з – зональная годовая наработка новой машины.

Определив удельные эксплуатационные затраты, в рублях, по базовой и новой машинам и зональную годовую наработку:

В з =W эк ×Т з =1,13×80=90,4 га (10)

где: Wэк=1,14 га – производительность за 1 час эксплуатационного времени; Тз=80,0 ч – нормативная годовая зональная загрузка новой машины, рассчитан годовой экономический эффект от эксплуатации одной сеялки, оборудованной лаповыми сошниками с тупым углом вхождения в почву, установленными на параллелограмной навеске.

Экономический эффект составил 4077,64 руб. и получен за счет снижения количества операций в новой технологии, в результате снижения затрат на зарплату, ГСМ и амортизацию и капитальных вложений. А с учетом прибавки урожая, годовой приведенный экономический эффект составит 72814,08 руб.

Выводы

На основании полученных данных можно сделать вывод, что широкополосный посев гречихи, с использованием сошников с тупым углом вхождения в почву, установленных на параллелограмной навеске обеспечивает более равномерное распределение семян по площади питания и глубине заделки, снижение тягового сопротивления при выполнении операции посева с совмещением предпосевной культивации, самоочищение сошников от нависающих сорняков. При этом повышается урожайность зерна на 6,3%, снижается расход топлива на 9,54 кг га-1. Кроме того, улучшаются условия транспортирования сеялки. Годовой экономический эффект от использования сеялки составит 72814,08 рублей.

Благодарности

Авторы выражают благодарность коллективам лабораторий механизации и сортовой агротехники Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур (ГНУ ВНИИЗБК), коллективу кафедры “Механизация технологических процессов в АПК” ФГУ ВПО Орловский государственный аграрный университет (Орел ГАУ) и лично кандидатам с.-х. наук, ведущему научному сотруднику Глазовой З.И. и ст. научному сотруднику Мазалову В.И. (ГНУ ВНИИЗБК) за помощь, оказанную при проведении полевых испытаний и обработке экспериментальных данных.

Список литературы Совершенствование рабочих органов зерновой сеялки широкополосного посева

- Ногтиков А., Глотов А., Сазонов Д. Сошник-универсал/Сельский механизатор. -2000. -№ 3. -С.11.

- Пьяных В.П., Родимцев С.А. Исследование комбинированного сошника для широкополосного посева: Сб. научн. тр./ВИМ. -2003. -Т.147. -С. 158-166.

- Биологизированная энергосберегающая технология возделывания гречихи. Рекомендации (под общ. ред. В.И. Зотикова). -Орел. 2005. -19 с.

- С 1 2238628 RU А 01 С7/20, 7/00. Механизм навески рабочих органов сеялки/Родимцев С.А., Макеев О.В. (Орловский государственный аграрный университет.-№ 2003132 009/12; Заявл. 31.10.2003//Изобретения (Заявки и патенты). -2004. -№ 30. С.234.

- С 1 2233063 RU А 01 С7/20. Сошник сеялки-культиватора для широкополосного посева/Родимцев С.А., Пьяных В.П. (Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур.-№ 20022134 839/12; Заявл. 23.12.2002//Изобретения (Заявки и патенты). -2004. -№ 21. С.271.

- С 1 2233062 RU А 01 С7/20. Сошник для широкополосного посева/Родимцев С.А., Пьяных В.П. (Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур.-№ 2002132 342/12; Заявл. 02.12.2002//Изобретения (Заявки и патенты). -2004. -№ 21. С.271.

- Отчет ЦЧ МИС № 14-20-2003 (4210102) от 29.11.2003г.

- ГОСТ 23728-79 -ГОСТ 23730-79 Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. -М.: Изд-во стандартов, 1979, 15 с.