Совершенствование силовых и скоростно-силовых качеств обучающихся спортивной школы на основе индивидуализации процесса специальной физической подготовки

Автор: Зенкова Татьяна Андреевна, Шенгелая Станислав Александрович, Бутенко Татьяна Владимировна, Нагорных Виктория Николаевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 7, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты научного исследования, направленного на поиск инновационных подходов к развитию силовых и скоростно-силовых физических качеств обучающихся. Приведен анализ уровня развития данных качеств обучающихся отделения рукопашного боя детско-юношеской спортивной школы. Предложены методики тренировки силовой и скоростно-силовой направленности на основе принципа индивидуализации. Сделан вывод о том, что предложенная методика дала положительный результат и может быть рекомендована в тренировочном процессе детско-юношеских спортивных школ.

Физические качества, обучающиеся спортивных школ, тренировочный процесс, силовая подготовка, скоростносиловая подготовка, принцип индивидуализации

Короткий адрес: https://sciup.org/148324894

IDR: 148324894 | УДК: 796.011.1 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.07.P.056

Текст научной статьи Совершенствование силовых и скоростно-силовых качеств обучающихся спортивной школы на основе индивидуализации процесса специальной физической подготовки

Введение. Глобальная информатизация общества, рост темпов жизни, а также понижение уровня физической подготовленности и ухудшение состояния здоровья современной молодежи требуют нахождения инновационных подходов в образовательной сфере, особенно в области физической культуры и спорта. Необходимость привлечения молодежи к занятиям спортом обозначена в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена Правительством Российской Федерации 24 ноября 2020 года №3081-р.).

Уровень физической подготовленности человека определяется развитием его физических качеств и проявляется в решении двигательных задач и действий. Развитие основных физических качеств происходит при участии двух факторов:

-

• наследственная программа индивидуального развития организма;

-

• социально-экологическая адаптация (приспособление к внешним воздействиям) индивида.

В отношении факторов наследственности оказать влияние невозможно, а педагогически направляемые изменения физического развития человека находятся в зоне ответственности спортивных специалистов. Особую актуальность программы по развитию физических качеств имеют в работе с юношами. Возраст 15–17 лет характеризуется приростом таких физических качеств как абсолютная становая сила, статическая силовая выносливость, но вместе с тем отмечается снижение быстроты движений. Рассматривая данный возрастной период, большинство исследователей (М.А. Афонин, А.П. Матвеев и др.) выделяют его как наиболее благоприятный для организации и проведения процесса физической подготовки, включающего в себя развитие основных физических качеств, прежде всего, силы [1; 4].

Как указывается в работах В.М. За-циорского, Ю.Ф. Курамшина, В.П. Фи лина, в юношеском возрасте уве-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ЗЕНКОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

Российская Федерация, город Ростов-на-Дону

TATYANA A. ZENKOVA

Rostov-on-Don, Russian Federation

ШЕНГЕЛАЯ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российская Федерация, город Ростов-на-Дону

STANISLAV A. SHENGELAYA

Rostov-on-Don, Russian Federation

БУТЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Российская Федерация, город Ростов-на-Дону

TATIANA V. BUTENKO

Rostov-on-Don, Russian Federation

НАГОРНЫХ ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА

Российская Федерация, город Ростов-на-Дону старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, Донской государственный технический университет. Сфера научных интересов: методика тренировки обучающихся школьного возраста, методы обучения, психологическая подготовка. Автор более 10 опубликованных научных работ. Электронная почта: viktoriya.1965@ inbox.ru

VICTORIA N. NAGORNYKH

Rostov-on-Don, Russian Federation

Донской государственный технический университет

личиваются темпы развития комбинированных (специфических) качеств, и прежде всего – скоростно-силовых. В исследованиях Д.В. Лукичева, Ф.Е. Селькина показано, что силовые и скоростно-силовые качества имеют большое значение для достижения успеха в подготовке бойцов рукопашного боя, обеспечивают возможность осуществлять защитные и атакующие действия в необходимом чередовании и на высокой скорости [3]. В работе Н.Г. Пря-никовой определено, что именно скоростно-силовые качества являются наиболее важными для обеспечения физической готовности бойцов рукопашного боя к поединкам [5].

При построении тренировочного процесса учитываются следующие физиологические особенностям развития в юношеском возрасте:

-

• снижение темпов нарастания массы тела и роста;

-

• становление типа телосложения, соответствующего типу взрослого человека;

-

• завершение развития центральной нервной системы, деятель-

- ность которой вплотную приближается к возможностям центральной нервной системы взрослого человека;

-

• к 17 годам все показатели сердечно-сосудистой системы аналогичны таковым у взрослого человека.

Важным условием эффективной организации обучения в сфере физической культуры и спорта является соблюдение принципа индивидуализации. Н.Е. Боборнев отмечает, что процесс развития физических качеств спортсмена не может протекать без хотя бы частичной персонализации и индивидуализации тренировочного процесса, определенной адаптации всех проводимых мероприятий под конкретную личность спортсмена. Большое количество работ (Н.Ж. Булгакова, А.Н. Воробьев, А.А. Горелов, В.Н. Платонов, В.И. Шапошникова) посвящено принципу индивидуализации, в них описывается взаимодействие специалистов с каждым спортсменом, показано, как составляются индивидуальный план и программа тренировок.

Вместе с этим, на современном этапе принцип индивидуализации чаще рассматривается в связи с отдельными видами спорта, а не конкретной отдельно взятой в этом виде спорта личностью спортсмена. Большинство методик, ориентированных на индивидуализацию тренировочного процесса, принадлежит к спортивным направлениям в психологии, фармакологии и диетологии [2]. В этой связи актуальным является поиск оптимальных средств и методов организации индивидуализированного тренировочного процесса для эффективного развития силовых и скоростно-силовых качеств у обучающихся 16–17 лет секции по рукопашному бою детско-юношеских спортивных школ. Исследования в данной области (А.П., Матвеев, В.В. Яшков) указывают на то, что одним из приоритетных инструментов решения двигательных задач выступает метод круговой тренировки [4; 6].

Нами проведено исследование, направленное на поиск оптимальных комплексов упражнений для получения максимальных результатов развития силовых и скоростно-силовых качеств у юношей отделения рукопашного боя в тренировочном процессе в рамках специальной физической подготовки.

Базой исследования была выбрана детско-юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ) № 8 города Ростова-на-Дону.

Контингент исследования: 36 юношей в возрасте 16–17 лет, обучающиеся секции по рукопашному бою. 18 юношей вошли в экспериментальную группу (далее – ЭГ), 18 – в контрольную (далее – КГ). Все юноши принимали участие в работе при соблюдении принципов конфиденциальности и добровольности. Родители (законные представители) обучающихся дали свое разрешение на их участие в диагностических мероприятиях и обучении по экспериментальной методике.

Целью проведенного нами исследования выступили разработ-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ка и внедрение индивидуализированных комплексов упражнений силовой и скоростно-силовой направленности с учетом принципа индивидуализации для увеличения положительной динамики развития физических качеств (сила, быстрота) обучающихся.

В рамках достижения указанной цели были решены следующие задачи:

-

• проведены вводная и итоговая диагностики физических качеств юношей, посещающих секцию рукопашного боя, анализ их результатов;

-

• разработаны и внедрены в учебный процесс индивидуализированные комплексы упражнений силовой и скоростно-силовой направленности;

-

• выполнена обработка полученных данных с помощью методов математической статистики.

Объект исследования: развитие физических качеств обучающихся в детско-юношеской спортивной школе.

Предмет исследования: индивидуализированные комплексы упражнений силовой и скоростносиловой направленности в тренировочном процессе обучающихся секции рукопашного боя 16–17 лет в условиях ДЮСШ.

Методы исследования. Были применены методы диагностики физических качеств, круговой тренировки, математической статистики.

Работа была проведена в три основных этапа:

-

• на первом этапе исследования был выявлен уровень развития физических качеств у юношей ЭГ и КГ; • на втором этапе были разработаны и внедрены специальные комплексы упражнений силовой и скоростно-силовой направленности на основе индивидуализации процесса физической подготовки для юношей ЭГ; юноши КГ тренировались без изменений в тренировочном плане;

-

• на третьем этапе исследования была произведена повторная диа-

- гностика физических качеств юношей из ЭГ и КГ; было выполнено сравнение полученных результатов, обоснована эффективность разработанного комплекса упражнений.

Для проведения диагностических мероприятий было выделено специальное время – перед тренировками. Формирующее воздействие на юношей ЭГ осуществлялось в рамках тренировочного процесса. В тренировочном процессе обучающихся из КГ изменений не производилось.

Сроки проведения исследования: с сентября по декабрь 2021 года.

Описание содержания опытно-экспериментальной работы. ЭГ занималась по специальным комплексам, разработанным авторами, а КГ тренировалась по традиционной, ранее утвержденной методике. На формирующем этапе работы представлен инновационный подход к построению круговой тренировки, характеризующийся узкой направленностью комплексов строго регламентированных занятий – круговая функциональная тренировка на развитие силовых и скоростно-силовых качеств.

Были разработаны два комплекса упражнений круговой тренировки для обеих групп, в которых были выбраны упражнения, оказывающие положительное влияние на развитие физических качеств. В обоих комплексах было выбрано по два упражнения на развитие каждого физического качества. Всего в комплексы было включено по 10 упражнений «станций», на каждую отводилось по 50 секунд (40 секунд – выполнение упражнения, 10 секунд – время на отдых).

Последовательность выполнения упражнений – круговая: выполнить полный комплекс упражнений означает пройти один круг за четко определенное время. Для каждого спортсмена была подобрана индивидуальная нагрузка. Круговая тренировка проводилась сразу после разминки, когда организм находится в наиболее работоспособном состоянии и может выполнять объемную и интенсивную работу. Нагрузки в круговой тренировке были увеличены двумя методами – повышение объема или интенсивности работы. Нагрузка увеличивалась каждые две тренировочные недели.

Для осуществления индивидуализированного планирования дальнейшей работы каждый испытуемый обеих групп однократно выполнил комплекс упражнений. Использовались такие упражнения как: становая тяга, приседание со штангой на плечах, толчок штанги и подъем штанги на грудь. Далее по каждому спортсмену был рассчитан вес отягощения 70 % от максимального, который использовался на протяжении всего периода исследования.

Результаты, показанные испытуемыми на предварительном этапе исследования в упражнениях с весом отягощения 70 % от максимального, оказались достаточно высокими (количество повторений при работе данным весом отягощения должно составлять не более 8–10 повторов). Вместе с этим, можно предположить, что спортсмены при определении индивидуального максимума в ходе исходного тестирования не обладали должной мотивацией и в отсутствие соревновательной обстановки не показали свой реальный максимум.

Далее каждая группа испытуемых занималась по определенной методике два раза в неделю. В КГ развитие исследуемых физических качеств осуществлялось по методике, приведенной в образовательной программе для ДЮСШ. Основным был круговой методом тренировки. Время выполнения упражнений – 30 с., вес отягощения 70 % от условно максимального для базовых упражнений и 30–40 % от максимального для изолированных, отдых между упражнениями – 30 с., отдых между кругами 2–3 мин., количество кругов – 4–5.

На 1, 3 и 5 неделях подготовки юноши из ЭГ выполняли основную тренировочную работу развивающего характера. В рамках недельного микроцикла тренировочная работа для развития силы и быстроты была разделена на два тренировочных дня. Упражнения были сгруппированы таким образом, чтобы в тренировочной работе были задействованы мышцы-антагонисты. На 2, 4 и 6 неделях подготовки тренировочная нагрузка для развития скоростно-силовых способностей носила тонизирующий характер и была ограниченна двумя базовыми упражнениями, чередовавшимися между собой. Программа тренировочной нагрузки по недельным микроциклам представлена на Рисунке 1.

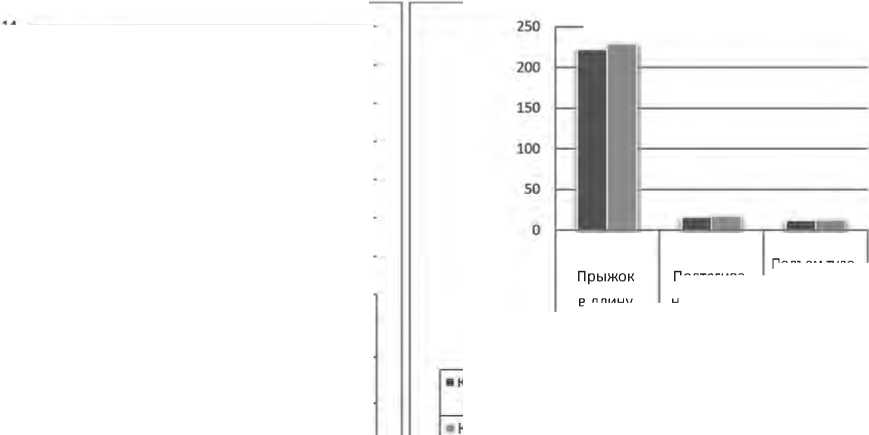

Результаты исследования и их обсуждение. Для диагностики физических качеств были использованы следующие тесты: прыжки с места; бег на 100 м; подъем туловища лежа на спине за 12 с.; челночный бег 3х10 м; бег 30 м; подтягивание из положения виса. Результаты сравнения данных развития силовых и скоростно-силовых ка- честв у юношей, полученные на первом этапе исследования, систематизированы в Таблице 1.

Как видно из Таблицы 1, на исходном этапе исследования уровни развития силовых и скоростносиловых качеств у юношей ЭГ и КГ приблизительно равны. Это позволяет в дальнейшем проводить их сравнение. После выполнения расчетов мы сопоставили полученное значение t-критерия Стьюдента с критическим значением при р = 0,05. По большинству исследуемых показателей можно сделать вывод о том, что наблюдаемые различия статистически не значимы (уровень значимости р > 0,05).

Выявленный уровень развития у юношей в целом соответствует требованиям, предъявляемым к спортсменам указанного возраста (16–17 лет), однако по большинству показателей может быть соотнесен со средним уровнем развития.

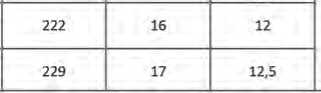

Чтобы установить результативность внедренной на формирующем этапе экспериментальной методики, была проведена итоговая диагностика исследуемых качеств юношей из ЭГ и КГ. Для повторного (контрольного) замера были использованы те же тесты и методики, что и для первичного (исходного) замера. Результаты сравнения данных о развитии силовых и скоростно-силовых качеств юношей, полученных на контрольном этапе исследования, систематизированы в Таблице 2.

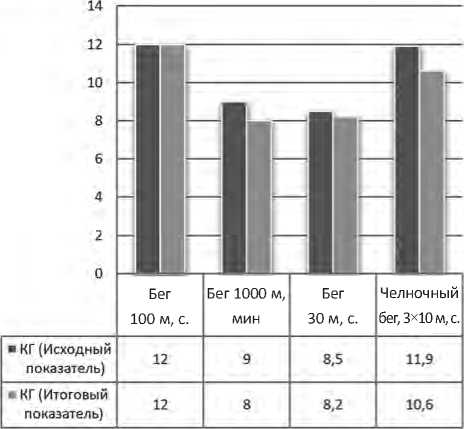

Полученные результаты итогового этапа в обеих группах позволяют заключить, что отмечается значительный прирост показателей по большинству параметров. В ЭГ средний прирост показателей увеличился: в беге на 30 м – на 26,75 % (по этому параметру достигнуты наилучшие результаты); подтягивании – на 26,66 %, в челночном беге – на 21,14 %, в беге на 1000 м – на 17,59 %. Средний прирост показателей КГ: в челночном беге – на 11,02 %, беге на 1000 м – на 7,78 %, подтягивании – на 6,5 %.

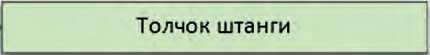

Результаты сравнения характеристик силовых и скоростносиловых качеств обеих групп приведены в Таблице 3, итоги анализ прироста показателей в каждой группе – на Рисунках 2 и 3.

Подъем штанги на грудь

Неделя 1,3 L

Неделя 2,4 ^

Тренировочный день №1

Тренировочный день №2

Тренировочный день №1

Тренировочный день №2

Приседание со штангой на плечах

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях

Выпрыгивание из положения присед

Приседание со штангой

Становаятяга

Рисунок 1. Распределение тренировочной нагрузки по недельным микроциклам

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Таблица 1

Показатели развития силовых и скоростно-силовых качеств у юношей в ЭГ и КГ на исходном этапе исследования

|

Параметры |

Исследуемые группы |

Результаты* |

Вывод о достоверности |

|||

|

М |

σ |

m |

t |

|||

|

Прыжки с места, см |

ЭГ КГ |

224 222 |

±14,29 ±16,48 |

±3,37 ±3,88 |

0,689 |

р > 0,05 |

|

Бег, 100 м, с. |

ЭГ КГ |

12,86 12,94 |

±1,19 ±1,22 |

±0,28 ±0,29 |

0,149 |

р > 0,05 |

|

Подъем туловища, лежа |

ЭГ |

14 |

±1,65 |

±0,39 |

0,117 |

р > 0,05 |

|

на спине за 12 с., кол-во раз |

КГ |

12 |

±1,41 |

±0,33 |

||

|

Челночный бег, 3х10 м, с |

ЭГ |

12,3 |

±1,84 |

±0,43 |

0,541 |

р > 0,05 |

|

КГ |

11,9 |

±2,54 |

±0,60 |

|||

|

Бег, 30 м, с. |

ЭГ |

8,6 |

±1,7 |

±0,4 |

0,189 |

р > 0,05 |

|

КГ |

8,5 |

±1,5 |

±0,35 |

|||

|

Бег, 1000 м, мин. |

ЭГ КГ |

9,1 9,0 |

±2,3 ±2,6 |

±0,54 ±0,61 |

1,230 |

р < 0,05 |

|

Подтягивание из положения виса, кол-во раз |

ЭГ КГ |

15 16 |

±5,5 ±7,5 |

±1,30 ±1,77 |

0,455 |

р > 0,05 |

* М - средняя арифметическая величина, - среднее квадратическое отклонение, m - средняя ошибка среднего арифметического, t – средняя ошибка разности.

Таблица 2

Показатели развития силовых и скоростно-силовых качеств у юношей в ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования

|

Параметры |

Исследуемые группы |

Результаты |

Вывод о достоверности |

|||

|

М |

σ |

m |

t |

|||

|

Прыжки с места, см |

ЭГ КГ |

240 229 |

±11,05 ±14,77 |

±2,60 ±3,48 |

2,587 |

р < 0,05 |

|

Бег, 100 м, с. |

ЭГ КГ |

11,36 12,43 |

±1,71 ±1,95 |

±0,40 ±0,46 |

1,330 |

р < 0,05 |

|

Подъем туловища, лежа на спине за 12 с., кол-во раз |

ЭГ КГ |

14 12,5 |

±2,33 ±2,07 |

±0,55 ±0,49 |

0,734 |

р < 0,05 |

|

Челночный бег, 3х10 м, с. |

ЭГ КГ |

9,7 10,6 |

±1,11 ±1,24 |

±0,26 ±0,29 |

2,371 |

р < 0,05 |

|

Бег, 30 м, с. |

ЭГ КГ |

6,3 8,2 |

±0,7 ±1,4 |

±0,17 ±0,33 |

7,750 |

р < 0,05 |

|

Бег, 1000 м, мин. |

ЭГ КГ |

7,5 8,3 |

±2,0 ±2,5 |

±0,47 ±0,59 |

0,997 |

р < 0,05 |

|

Подтягивание из положения виса, кол-во раз |

ЭГ КГ |

19 17 |

±4,7 ±5,9 |

±1,11 ±1,39 |

1,129 |

р < 0,05 |

Таблица 3

Сравнительные показатели силовых и скоростно-силовых качеств юношей в ЭГ и КГ

|

Параметры |

Группы испытуемых |

Результаты |

р |

Прирост показателей, % |

|

|

Исходный |

Итоговый |

||||

|

Бег 100 м, с. |

ЭГ |

12,86 ± 0,28 |

11,36 ± 0,40 |

р < 0,05 |

11,87 |

|

КГ |

12,94 ± 0,29 |

12,43 ± 0,46 |

р > 0,05 |

3,94 |

|

|

р |

р >0,05 |

р < 0,05 |

|||

|

Бег 1000 м, мин. |

ЭГ |

9,1 ± 0,54 |

7,5 ± 0,47 |

р < 0,05 |

17,59 |

|

КГ |

9,0 ± 0,61 |

8,3 ± 0,59 |

р < 0,05 |

7,78 |

|

|

р |

р <0,05 |

р < 0,05 |

|||

|

Бег 30 м, с. |

ЭГ |

8,6 ±0,4 |

6,3 ± 0,17 |

р < 0,05 |

26,75 |

|

КГ |

8,5 ± 0,35 |

8,2 ± 0,33 |

р > 0,05 |

3,53 |

|

|

р |

р > 0,05 |

р < 0,05 |

|||

|

Прыжок в длину с места, м |

ЭГ |

224 ± 3,37 |

240 ± 2,60 |

р < 0,05 |

7,14 |

|

КГ |

222 ± 3,88 |

229 ± 3,48 |

р < 0,05 |

3,15 |

|

|

р |

р > 0,05 |

р < 0,05 |

|||

|

Подтягивание, кол-во раз |

ЭГ |

15 ±1,30 |

19 ± 1,11 |

р < 0,05 |

26,66 |

|

КГ |

16 ± 1,77 |

17 ± 1,39 |

р < 0,05 |

6,5 |

|

|

р |

р > 0,05 |

р < 0,05 |

|||

|

Челночный бег, 3х10 м, с. |

ЭГ |

12,3 ± 0,43 |

9,7 ± 0,26 |

р < 0,05 |

21,14 |

|

КГ |

11,9 ± 0,60 |

10,6 ± 0,29 |

р < 0,05 |

11,02 |

|

|

р |

р > 0,05 |

р < 0,05 |

|||

|

Подъем туловища, лежа на спине, кол-во раз |

ЭГ |

14 ± 0,39 |

14 ± 0,55 |

р < 0,05 |

0 |

|

КГ |

12 ± 0,33 |

12,5 ± 0,49 |

р < 0,05 |

4,16 |

|

|

р |

р > 0,05 |

р < 0,05 |

|||

|

12 10 |

300 250 200 150 100 50 |

||||||||||||||

|

hi |

— |

||||||||||||||

|

Бег 100 м, с. |

Бег 1000 м, мин |

Бег 30 м, с. |

Челночный бег, 3x10 м, с. |

Прыжок в длину с места, м |

Подтягивание, кол-во раз |

Подъем туловища, лежа на спине, кол-во раз |

|||||||||

|

• ЭГ (Исходный показатель) |

12,86 |

9,1 |

8,6 |

12,3 |

■ ЭГ (Исходный показатель) |

224 |

15 |

14 |

|||||||

|

• ЭГ (Итоговый показатель) |

11,36 |

7,5 |

6,3 |

9,7 |

■ ЭГ (Итоговый показатель) |

240 |

19 |

14 |

|||||||

Рисунок 2. Сравнительные показатели силовой и скоростно-силовых качеств у юношей ЭГ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

в длину

Подъем туло-

Подтягива- вища, лежа ние, кол-во на спине, с места, м раз

КГ (Исходный показатель)

КГ (Итоговый показатель)

Рисунок 3. Сравнительные показатели силовых и скоростно-силовых качеств у юношей КГ

кол-во раз

В результате анализа полученных данных выявлено, что у юношей ЭГ достоверно улучшились показатели изучаемых физических качеств по сравнению с обучающимися КГ. Таким образом, качественный и количественный анализ эмпирических данных определил возможность формулировки вывода о том, что процесс развития силовых и скоростно-силовых качеств у юношей, занимающихся рукопашным боем, будет эффективней при использовании инновационного подхода в рамках круговой тренировки.

В результате выполнения работы удалось достичь цели исследования.

Выводы по результатам исследования.

-

1. Организация тренировочного процесса, проводимого по авторской методике на основе принципа индивидуализации процесса спортивной подготовки, позволяет достичь положительной динамики результатов развития силовых и скоростно-силовых физических качеств юношей, занимающихся в секции рукопашного боя в условиях ДЮСШ.

-

2. Полученные результаты указывают на значительный прогресс в развитии силовых и скоростносиловых физических качеств. Статистически достоверные различия показателей обучающихся ЭГ на разных этапах тренировочного процесса выявлены по большинству исследуемых параметров. В КГ

-

3. По результатам исследования сделан вывод об эффективности методики развития силовых и скоростно-силовых качеств в недельных микроциклах на основе индивидуализации процесса спортивной подготовки.

статистически достоверные различия получены по показателям: бег 1000 м, челночный бег, подтягивание, прыжки с места, подъем туловища. Результаты обучающихся ЭГ значительно превысили показатели КГ по таким параметрам как бег на 30 м (прирост на 26,75 % и 3,53 % соответственно), бег на 100 м (прирост на 11,87 % в ЭГ и на 3,94 % в КГ), подтягивание – соответственно, 26,66 % и 6,5 %.