Совершенствование системы удаленного контроля намывных техногенных массивов

Автор: Ческидов Василий Владимирович, Астапова Виктория Андреевна, Гальперин Анатолий Моисеевич

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные требования к системе удаленного контроля намывных техногенных массивов. Выявлены основные недостатки систем, используемых на гидроотвалах и хвостохранилищах КМА, предложены возможные пути их устранения.

Техногенные намывные массивы, дамба, хвостохранилище, гидроотвал, мониторинг, несущая способность грунтов, удаленный контроль, зондирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140215292

IDR: 140215292 | УДК: 550.8.028

Текст научной статьи Совершенствование системы удаленного контроля намывных техногенных массивов

Гидротехнические сооружения (ГТС): гидроотвалы и хвостохранилища – объекты, непосредственно участвующие в технологических процессах предприятий горнодобывающей отрасли промышленности. Нарушение устойчивости дамб ГТС может привести к значительному ущербу как экономическому, так и экологическому. В мировой практике известны случаи прорыва дамб и плотин, приведших к человеческим жертвам и имевшие масштабы национальных катастроф, достаточно вспомнить прорыв плотины в Венгрии осенью 2010. На сегодняшний день в России зафиксирован ряд случаев деформаций техногенных массивов ГТС, причем основными причинами разрушения дамб являются отсутствие и недостаточная информативность инженерно-геологических изысканий, отсутствие постоянно действующих систем мониторинга ГТС, нарушения норм проектирования и правил эксплуатации объектов. По данным Ростехнадзора более 2% хвостохраннлищ находятся в аварийном состоянии. Выше сказанное обуславливает необходимость разработки и внедрения систем контроля, которые используют современные технологии и ведут непрерывный мониторинг параметров устойчивости сооружений.

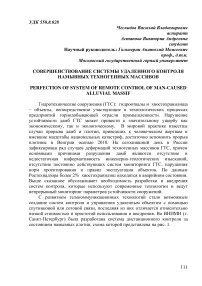

С развитием телекоммуникационных технологий стало возможным создание систем контроля и управления удаленным объектом с помощью спутниковой или сотовой связи, последняя из них отличается относительно низкой стоимостью и простотой использования и внедрения. Во ВНИМИ (г. Санкт-Петербург) была разработана система дистанционного контроля за состоянием намывных плотин, схема которой представлена на рис. 1.

скважинный комплект устройства

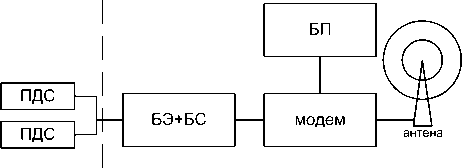

базовая станция

Рис. 1.Схема устройства удаленного контроля давления воды в откосных сооружениях

Условные обозначения: ПДС – датчики, БП – блок питания, БЭ – блок электроники, БС – блок соединительный.

Скважинный автоматический периодомер САП-1М/GSM предназначен для измерения в автоматическом режиме периодов колебаний струнных датчиков давления (типа ПДС), накопления результатов измерения в энергонезависимой памяти и передаче данных по сотовой GSM сети.

К устройствам такого типа предъявляется ряд требований, по которым можно оценить качество системы:

располагаться в устье скважины на небольшой глубине;

работать в необслуживаемом режиме длительное время (более полугода);

работать в полевых условиях в любых погодных условиях (отрицательные температуры, электроника должна быть надежно защищена от влаги);

должны быть предусмотрены меры защиты от внешнего механического воздействия;

обслуживать до 3-х датчиков в скважине;

информация должна передаваться с заданной периодичностью, а также в случае превышения измеренных значений предварительно заданных величин (аварийный сигнал);

возможность получения информации по команде извне (в этом режиме модем GSM должен быть постоянно включен, что требует мощного источника питания).

Разработанная во ВНИМИ система удаленного контроля имеет ряд недостатков, которые усложняют ее эксплуатацию в условиях агрессивной среды. В первую очередь, необходимо отметить недостаточную герметичность корпусов, защищающих блоки электроники, что нередко приводит к выходу из строя микросхем. Намокание корпусов в основном происходит вследствие конденсации пара при суточном ходе температур.

При низких отрицательных температурах 3-6 элемента питания стандарта АА (пальчиковые батарейки) быстро расходуют свой заряд, что требует частого технического обслуживания. Это приводит к дополнительным затратам, так как в подавляемом большинстве случаев наблюдаемый объект находится на значительном расстоянии от базовой станции, на которой осуществляется прием сигнала.

Для устранения выявленных недостатков необходимо использовать современные полимерные материалы, позволяющие защищать микросхемы от намокания. Так же применение элементов системы (в первую очередь модема) с малой энергоемкостью позволит увеличить срок автономной работы скважинного комплекта. Перечисленные модернизации системы удаленного контроля позволят сократить затраты на эксплуатационное обслуживание.

Совершенствование и дальнейшее развитие систем дистанционного автоматизированного контроля обусловлено возможностью его использования с датчиками различного типа. Перспективным выглядит использование в нашей стране, в условиях обширного распространения вечной и сезонной мерзлоты, датчиков температуры. Внедрение удаленного контроля на дамбах хвостохранилищ Якутии позволит вести непрерывный мониторинг изменения температуры материала дамб и их оснований, через них оценивать изменения прочности системы насыпь-основание.

В конечном итоге при проведении исследований дамб необходимо оценить их устойчивость, которая характеризуется коэффициентом запаса устойчивости.

Для определения численных значений коэффициента запаса устойчивости (л ) с использованием полученных при зондировании величин общего сопротивления сдвигу (при вращательном срезе) или сцепления и угла внутреннего трения (при прессиометрических испытаниях) следует построить номограммы. С их помощью можно получать значения лв зависимости от площади эпюры удерживающих касательных напряжений (Sт ) или суммы удерживающих сил по поверхности скольжения (ЕFyд) для H заданных геометрических параметров отвальных насыпей. Для построения номограмм предварительно выполняют расчеты устойчивости методами касательных напряжений или алгебраического суммирования действующих по вероятной поверхности скольжения сил. Для сложенных сильносжимаемыми водонасыщенными породами отвальных оснований контроль устойчивости должен предусматривать определение площади эпюры порового давления S р (по данным стационарных замеров или рw зондирования штанговыми пьезодинамометрами). В этом случае величина л устанавливается в зависимости от площадей Sт (или ЕFyд) и S р (расчётные параметры С и ф грунтов основания определяются по эффективным напряжениям).

45- осн

45+ нас

S нас т сдв \

H o

Sp

h осн

- грунтовый динамометр Q - пьезодинамометр

Рис. 2. Принципиальная схема контроля отвальной насыпи на слабом основании по данным комплексного зондирования

Коэффициент запаса устойчивости отвальной насыпи на глинистом основании определяется из выражения:

k, ^nP + #nPk

Sн + tg фк.о. Z ni Pwi ni1 Pwi 1 li + Cк.о.Z i1 i1 ,( 1 )

n л сд

-

i 1

i

-

i1

где S н — площадь эпюры удерживающих касательных напряжений (сопротивление вращательному срезу) в теле насыпи; Фк.о. , Ск.о. - характеристики сопротивления сдвигу консолидированных грунтов основания; P - значения порового давления, определенные зондированием; Т сд — сдвигающие касательные напряжения по поверхности скольжения, полученные расчетным путем (тсд=½Yhi sin2ос i) .

Нормальные напряжения о по поверхности скольжения определяются i из соотношения аn =уh cos2 ос , осi – угол наклона расчетных площадок в пределах поверхности скольжения. Положение слабейшей поверхности скольжения определяется с помощью расчетов методами алгебраического суммирования сил и многоугольника сил с использованием характеристик сопротивления сдвигу пород насыпи и основания, полученных при неконсолидированно-недренированных испытаниях. В формуле (1) используется комбинация методов касательных напряжений и 114

алгебраического суммирования сил по вероятной поверхности скольжения. Формула (1) содержит в числителе сумму удерживающих сил, а в знаменателе – сумму сдвигающих сил на момент зондирования для рассматриваемого потенциального оползневого клина (призмы).

Системы удаленного контроля, разработанные ВНИМИ, успешно применяются на намывных техногенных массивах КМА и Кузбасса. Совершенствование элементной базы и улучшение технологии гидроизоляции блоков с электроникой позволят расширить сферу использования данной системы, при этом может увеличиваться и количество наблюдаемых массивов, и число исследуемых характеристик (например, температура в теле материала и основания дамбы).