Совершенствование системы выравнивания социально-экономического развития региона посредством формирования регионального финансового фонда

Автор: Коварда Владимир Васильевич

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 7, 2018 года.

Бесплатный доступ

Основными угрозами экономической безопасности России, согласно Указу Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», выступают неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития. Исходя из этого, одними из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности являются сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства. В работе предлагается формировать региональные финансовые фонды, осуществляющие целевое финансирование проектов в зависимости от вектора развития региона для достижения состояния сбалансированности. Формирование фонда осуществляется за счет средств регионального бюджета, региональных финансовых учреждений под контролем наблюдательного совета, состоящего из представителей органов власти региона и бизнес-сообщества. Данное нововведение направлено на создание ресурсной (финансовой) базы реализации политики регионального развития, т. е. должен выполняться принцип соответствия реализации конкретного проекта интересам регионального развития.

Регион, социальное развитие, экономическое развитие, региональный финансовый фонд, выравнивание социально-экономического развития, диспропорции развития

Короткий адрес: https://sciup.org/149132384

IDR: 149132384 | УДК: 332:330.14 | DOI: 10.24158/pep.2018.7.5

Текст научной статьи Совершенствование системы выравнивания социально-экономического развития региона посредством формирования регионального финансового фонда

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО ФОНДА

Введение. Развитие России происходит по принципу формирования социально и экономически развитых региональных центров, в которые направлена миграция населения из менее развитых регионов. Такими центрами являются город Москва и Московская область, город Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Краснодарский край, Республика Татарстан и т. д. Подобная ситуация приводит к росту социальной напряженности как в социально и экономически развитых регионах, так и в отстающих. Также это приводит к усилению диспропорций распределения средств федерального бюджета, трудовых и человеческих ресурсов. Данный факт свидетельствует о проблеме неравномерности регионального развития, несмотря на попытки диверсифицировать российскую экономику. В связи с этим в Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве основных угроз экономической безопасности обозначены неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития. Исходя из вышесказанного, одними из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности являются сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства.

Одной из первых проблем неравномерного развития территорий в переходный период истории России (1990-е гг.) стала заниматься Н.В. Зубаревич [1]. Одновременно с ней исследования в данной области проводили С.Н. Бобылев, В.Е. Реутов, А.Н. Гирина и др.

Территориальное неравенство развития существует не только в рамках одного государства. Интеграционные объединения, такие как Европейский союз, также уделяют этой проблеме значительное внимание. Так, в работе [2] отмечается, что сокращение различий в доходах происходит между странами, но не между регионами ЕС. Европейская интеграция способствует сокращению отставания стран, но в то же время усилия, направленные на агломерацию экономической деятельности, как правило, увеличивают диспропорции в развитии стран – членов ЕС.

В работе [3] отмечено, что региональные диспропорции в развитии регионов страны могут замедлить рост всей экономики. Определение таких диспропорций важно для создания надлежащей экономической политики, направленной на устранение факторов, препятствующих экономическому росту.

Ориентация развития регионов . Социально-экономическое развитие каждого региона можно разложить на два основных вектора – социальное и экономическое развитие. В работе [4] рассмотрена методика разложения показателя общего регионального развития на два направления, в рамках которых происходят формирование блоков развития и определение интегральных показателей – «блочных индикаторов». В итоге предложенная методика позволяет рассчитывать как интегральный показатель общего развития – «коэффициент жизненности региона», так и показатели по направлениям и блокам (демография, здравоохранение, трудовые ресурсы, образование, уровень жизни, денежные доходы населения) [5].

Предложенная методика посредством сравнительного анализа позволяет выявлять в рамках одного блока (по названию) преобладание экономического и социального вектора и разрабатывать мероприятия по выравниванию.

Формирование регионального финансового фонда . В данном аспекте важным представляется формирование ресурсной базы для корректировки направлений развития исходя из выявленных диспропорций основных векторов.

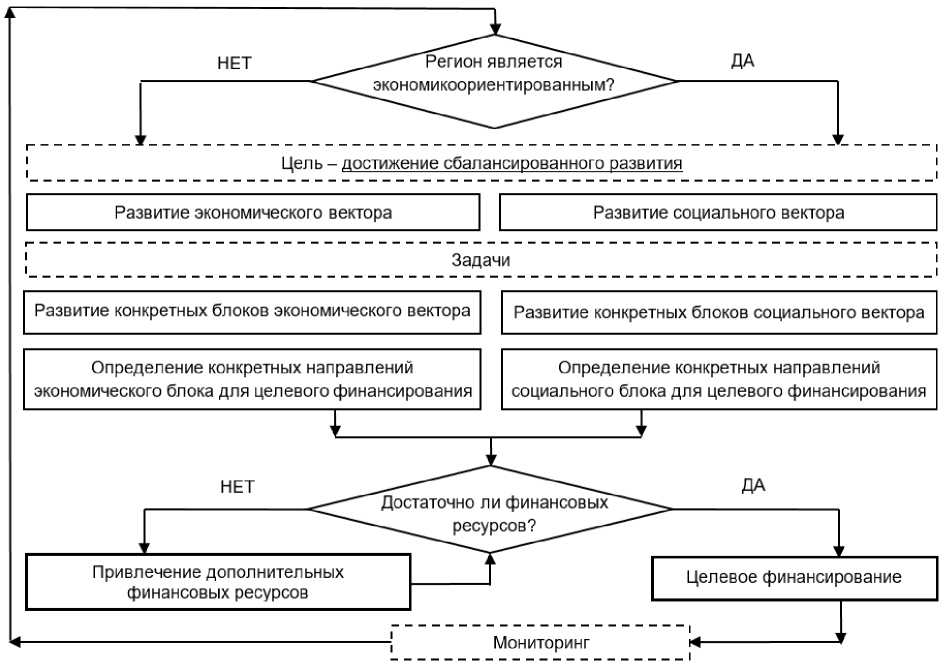

Инструментом выравнивания диспропорций в развитии региона является создание стабилизационного фонда региона (название фонда может быть любое) (рисунок 1). В случае когда регион является экономикоориентированным (значительное преобладание экономической сферы над социальной), выявляются блоки и отдельные показатели социальной сферы развития, требующие финансирования для стимулирования развития (основные реципиенты социальной сферы). Одновременно выявляются основные резервы образования «внутрирегиональных трансфертов», определяются виды экономической деятельности, в которых образуются резервы для формирования стабилизационного фонда региона (ВЭД-доноры, ВЭД – вид экономической деятельности). Средства стабилизационного фонда региона направляются в проблемные сферы на целевой основе с конкретным экономико-математическим и социальным обоснованием. В случае недостаточности средств стабилизационного фонда региона осуществляется обоснование для получения федеральных трансфертов (на основании предложенной методики).

Если регион является социально ориентированным, т. е. социальная сфера значительно преобладает над экономической, развитие осуществляется за счет федеральных трансфертов. В этой ситуации с целью достижения сбалансированного развития необходимо участие органов власти в направлении региональных трансфертов в наиболее значимые и конкурентоспособные в масштабах страны ВЭД экономической сферы.

Таким образом, в случае выявления преобладания экономической сферы развития над социальной целесообразно привлечение к формированию регионального финансового фонда финансовых ресурсов региональных финансовых учреждений (региональных банков, страховых компаний и т. п.). Практика показывает, что федеральные финансовые учреждения либо финансовые учреждения других регионов не выделяют в «корзине» своих продуктов специализированные с учетом особенностей (исторических, природно-климатических и т. п.). Особенность региональных финансовых учреждений – причастность к жизни общества в конкретном регионе.

На рисунке 2 приведена упрощенная схема алгоритма целевого финансирования из регионального стабилизационного (финансового) фонда.

Следует отметить, что для социально ориентированных регионов формирование стабилизационного фонда должно осуществляться преимущественно из федеральных трансфертов и доходов регионального бюджета. Для экономикоориентированных регионов возможно привлечение частных финансовых ресурсов региональных финансовых организаций.

Рисунок 1 – Основные направления стратегии региона в зависимости от существующего вектора развития и коэффициента жизненности региона

Рисунок 2 – Алгоритм финансирования проектов для формирования условий сбалансированного развития

Заключение . Исследование диспропорций в развитии регионов определяется целью его выравнивания до уровня сбалансированности. Однако для процесса выравнивания необходима ресурсная база, прежде всего финансовые ресурсы, которые зачастую отсутствуют либо раздроблены и не могут оказать существенного влияния на направление развития региона. С целью формирования соответствующей ресурсной базы предложено создание в каждом регионе определенного стабилизационного фонда.

Ссылки:

-

1. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода. М., 2003. 264 с.

-

2. Geppert K., Happich M., Andreas S. Regional Disparities in the European Union: Convergence and Agglomeration [Электронный ресурс]. 2005. URL: http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa04/PDF/219.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

-

3. Novkovska B. Regional Development Disparities and Their Connection with Hidden Economy // UTMS Journal of Economics. 2017. Vol. 8, iss. 2. P. 151–158.

-

4. Коварда В.В. Определение уровня социально-экономического развития Курской области на основе построения «блочных индикаторов» // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017.

-

5. Коварда В.В. Совершенствование методики оценки уровня социально-экономического развития региона на основе использования коэффициента жизненности региона // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 4, № 12. С. 49–51.

№ 12 (59). С. 1084–1088.

Список литературы Совершенствование системы выравнивания социально-экономического развития региона посредством формирования регионального финансового фонда

- Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода. М., 2003. 264 с.

- Geppert K., Happich M., Andreas S. Regional Disparities in the European Union: Convergence and Agglomeration [Электронный ресурс]. 2005. URL: http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa04/PDF/219.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

- Novkovska B. Regional Development Disparities and Their Connection with Hidden Economy // UTMS Journal of Economics. 2017. Vol. 8, iss. 2. P. 151-158.

- Коварда В.В. Определение уровня социально-экономического развития Курской области на основе построения «блочных индикаторов» // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 12 (59). С. 1084-1088.

- Коварда В.В. Совершенствование методики оценки уровня социально-экономического развития региона на основе использования коэффициента жизненности региона // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 4, № 12. С. 49-51.