Совершенствование структуры размещения сельскохозяйственных культур в экстремальных условиях аридных территорий юга Средней Сибири

Автор: Чебочаков Е.Я.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 9, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассчитан валовой сбор зерна по разным вариантам структуры посевных площадей. На основе анализа условий земледельческой части территории Республики Хакасии выделены сухостепной, степной, лесостепной и подмасленный агроэкологические районы, 7 групп и 9 типов земель. Предлагается увеличить в структуре размещения удельный вес зернофуражных культур.

Сельскохозяйственная культура, агроэкологические условия, зона, почва, размещение, средняя сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14082649

IDR: 14082649 | УДК: 631.58

Текст научной статьи Совершенствование структуры размещения сельскохозяйственных культур в экстремальных условиях аридных территорий юга Средней Сибири

В экстремальных условиях аридных территорий юга Средней Сибири за годы аграрной реформы в агропромышленном комплексе произошли значительные изменения. Существенно уменьшились посевные площади во всех природных зонах, изменилось соотношение пахотных земель и естественных кормовых угодий, снизилась урожайность сельскохозяйственных культур.

В этих сложных социально-экономических условиях необходимо всестороннее обоснование не только технологий возделывания сельскохозяйственных культур, но и их размещения по агроэкологическим районам с учетом агробиологических требований [1–4].

Основная цель наших исследований – усовершенствовать структуру размещения сельскохозяйственных культур в выделенных агроэкологических районах юга Средней Сибири.

О целесообразности пересмотреть структуру производства продовольственного зерна пишется в «Межрегиональной схеме…», 2008. Его производство в Сибири достигло 465 кг на человека, что в 3,7 раза больше нормы, дефицит фуражного зерна постоянный [5]. Республика Хакасия, расположенная в засушливых степных условиях, относится к районам с животноводческим направлением. В структуре продукции сельского хозяйства отрасль животноводства в 2005–2007 годах занимала 61,6–64,2% [4]. В среднем хозяйства населения, фермеров создают значительный рынок фуражного зерна.

Условия, материалы и методика исследований. Исследования проведены на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия, отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия за 2006–2010 годы, в процессе исследований использовали экономико-статистический и графический методы [6], методические рекомендации по адаптивноландшафтной системе земледелия под редакцией В.И. Кирюшина, А.Л. Иванова (2005), «Системы ведения …», (2007) и «Межрегиональную схему …» (2008).

Для оптимизации размещения сельскохозяйственных культур расчеты валового сбора зерна в агроэкологических зонах производились по разным вариантам структуры посевных площадей: существующей, «ключевого» хозяйства типичного для данной зоны и предлагаемой, при средней урожайности за 5 лет (2006–2010 гг.). В базовом хозяйстве ООО «Целинное» освоена система земледелия с большим удельным весом зернофуражных культур в севооборотах, почвозащитной обработкой посевными комплексами «Томь-10» и «Кузбасс» и внесением небольших доз минеральных удобрений.

Результаты исследований и их обсуждение. На основе анализа условий земледельческой части территории Республики Хакасия выделены сухостепной, степной, лесостепной и подтаежный агроэкологические районы (табл.1), 7 групп и 9 типов земель. Границы районов проведены по крупным контурам типов почв с учетом морфоструктурных образований, увлажнения и теплообеспеченности.

Характеристика агроэкологических районов Республики

Хакасия, Республики Тыва и южных районов Красноярского края

Таблица 1

|

Агроэкологический район |

Коэффициент увлажнения |

Основной тип почв |

Урожайность зерновых, ц/га |

|

Республика Хакасия (2000–2010 гг.) |

|||

|

Сухостепной (Аскизский) |

0,5 |

Каштановые почвы, черноземы южные |

6,4 |

|

Степной (Ширинский) |

0,7–0,8 |

Черноземы южные, обыкновенные |

10,1 |

|

Лесостепной (Орджоникидзев-ский) |

0,9 |

Черноземы выщелоченные, обыкновенные |

13,1 |

|

Подтаежный (Таштыпский) |

0,9 |

Чернозем выщелоченный, серая лесная почва |

14,2 |

|

Республика Тыва (2002–2010 гг.) |

|||

|

Полупустынный (Тес-Хемский район) |

0,28 |

Светло-каштановая почва |

4,2 |

|

Сухостепной (Улуг-Хемский район) |

0,30 |

Каштановая почва |

6,8 |

|

Степной (Пий-Хемский район) |

0,47 |

Каштановая почва, чернозем южный, обыкновенный |

7,2 |

|

Южные районы Красноярского края (2002 – 2010 гг.) |

|||

|

Степной (Минусинский район) |

0,44–0,49 |

Чернозем обыкновенный, южный |

11,9 |

|

Лесостепной (Курагинский район) |

0,59–0,64 |

Чернозем выщелоченный, серая лесная |

14,0 |

|

Подтаежный (Ермаковский район) |

0,73–0,75 |

Дерново-подзолистая, серая лесная почва |

11,0 |

В Республике Тыва выделены полупустынный предгорный, сухостепной, степной, лесостепной и подтаежный агроэкологические районы, а также земли гор и тайги, 7 агроэкологических групп и 7 типов земель.

На территории семи южных районов Красноярского края – 3 агроэкологических района, 7 групп и 9 типов земель. Степная зона Республики Хакасия и Республики Тыва по сравнению с южными районами Красноярского края отличается сильными засухами, ветрами и маломощными почвами. Благоприятные агроэкологические условия лесостепи способствуют эффективному ведению земледелии. На эту агроэкологическую зону приходится 1032 тыс. га, из которых распахано 388 тыс. га (36,6%).

Агроэкологическое районирование территории способствует научно обоснованному размещению сельскохозяйственных культур, специализации сельскохозяйственного производства.

С 1997 по 2009 год посевные площади в сухостепном агроэкологическом районе Республики Хакасии сократились на 46,1 %, в том числе зерновых – на 78,1, а посевы кормовых культур увеличились на 16,2%. В степном агроэкологическом районе от уровня 1997 года сохранилось соответственно 48,2, 41,4 и 56,3% площадей (рис. 1).

Рис.1. Изменения площади посева зерновых культур в агроэкологических районах Хакасии в годы аграрных реформ

В благоприятных почвенно-климатических условиях лесостепного агроэкологического района отмечены изменения в были менее значительными – к 2009 году сохранилось 74,3% посевов всех культур, в том числе 59,3% зерновых, 97,8% – кормовых.

Кроме природных условий, большое влияние на структуру размещения культур оказали агробиологические требования культур и экономические факторы, к числу которых относится, например, высокая себестоимость зерна.

Зерновые культуры сильно отличаются по агробиологическим и агротехническим требованиям к условиям их возделывания. Менее требовательных к плодородию почвы культуры, отличающиеся хорошо развитой корневой системой или повышенной усвояющей способностью. К первым в степной зоне относится овес, ко второй – гречиха. С другой стороны они хорошо используют летний максимум атмосферных осадков.

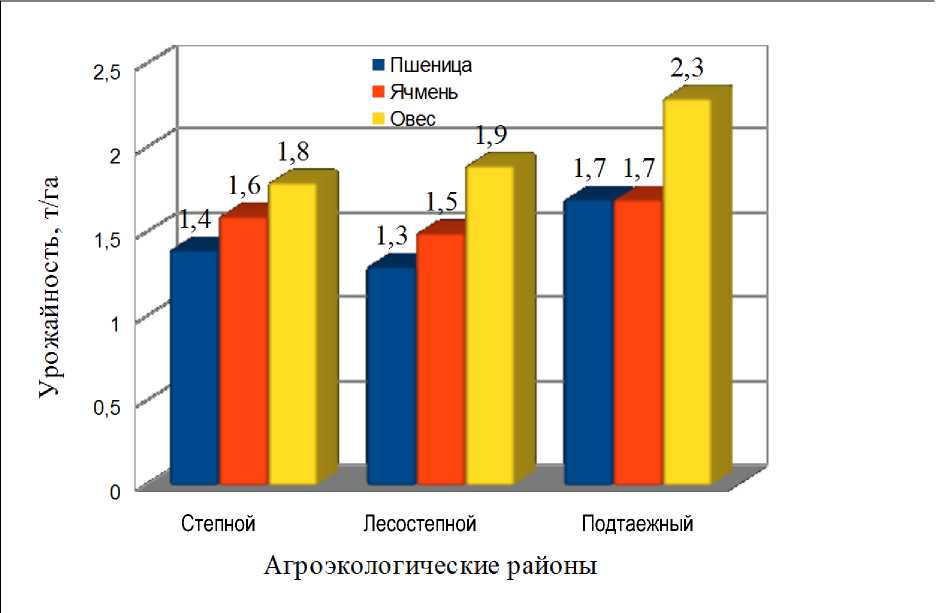

Исследования и производственный опыт хозяйств показывают, что урожайность зернофуражных культур (овса) на 1–2 ц/га и более выше, чем у яровой пшеницы. Так, в степной зоне в «ключевом» хозяйстве ООО «Целинное» продуктивность ячменя в среднем за 5 лет (2006–2011 гг.) на 2,0, овса – на 4,4 ц/га больше по сравнению с яровой пшеницей (рис. 2).

В лесостепной зоне в ОАО «Новомарьясово» урожайность яровой пшеницы в среднем за 2007–2010 годы составляет 12,6, ячменя – 14,7, овса –18,7 ц/га.

В целях повышения урожайности зерновых культур и уровня обеспеченности концентрированными кормами хозяйств с развитым животноводством в структуре посевных площадей необходимо увеличить долю зернофуражных культур. Они эффективно используют летний максимум атмосферных осадков.

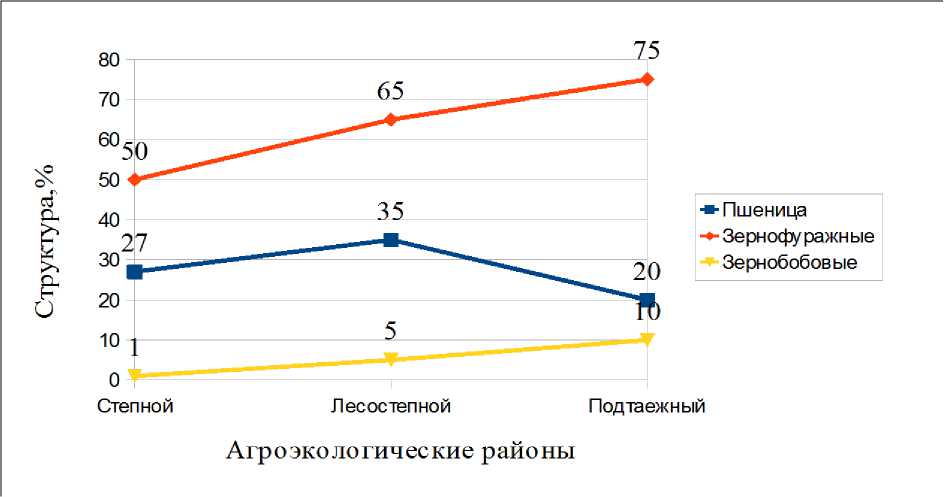

В степной зоне в существующей структуре посевных площадей (2006–2010 гг.) доля яровой пшеницы в зерновом клине составляет 36,7%, зернофуражных (ячмень +овес) – 47,6 %.

В лесостепном агроэкологическом районе удельный вес яровой пшеницы в зерновом клине достигает 72,5%, что в два раза больше, чем в степном, а зернофуражных всего 27,5%.

Такая структура размещения сельскохозяйственных культур сложилась без учета их агробиологических требований к почвенно-климатическим условиям и специализации производства.. В новых социальноэкономических условиях она постепенно совершенствуется. Об этом свидетельствует опыт «ключевых» хозяйств республики. Так, в ООО «Целинное» удельный вес яровой пшеницы в зерновом клине составляет 30%, зернофуражных – 70%.

Рис. 2. Урожайность зерновых культур в «ключевых» хозяйствах (2006–2010 гг.) по агроэкологическим районам Хакасии

Расчет показывает возможности дальнейшего совершенствования структуры по агроландшафтным районам (рис. 3).

Рис. 3. Структура размещения зерновых и зернобобовых культур по агроэкологическим районам Хакасии

В степном агропромышленном районе валовой сбор зерна, рассчитанный с учетом существующей структуры посевных площадей (2006–2010 гг.) и урожайности зерновых культур по зоне, за этот же период составляет 61,7 тыс. т, в том числе удельный вес зерна зернофуражных – всего 34,2%.

Валовой сбор зерна, рассчитанный с учетом улучшенной структуры «ключевого» хозяйства ООО «Целинное» и урожайности по зоне за 2006–2010 годы, может увеличиться до 65,4 тыс. т, а зернофуражных с 34,2 до 62,7%. Это высокорентабельное степное хозяйство растениеводческо-животноводческого производственного типа полностью обеспечивает себя кормами, в т.ч. зернофуражом.

Для совершенствования структуры размещения сельскохозяйственных культур в засушливой степи предлагается увеличить удельный вес зернофуражных культур, особенно овса, с более высокой урожайностью, а в предгорной степи возделывать ценные высокоурожайные культуры – гречиху (10–15%) и зернобобовые (0,5–1,0%).

В лесостепной зоне предлагается увеличить площади посевов зернофуражных культур до 55–65% и зернобобовых – до 3–5%, при этом валовой сбор ячменя и овса увеличится с 24,6 до 58,6%. В подтаежной зоне рекомендуется удельный вес яровой пшеницы 20–25%, ячменя 30–35, овса – 30–40, зернобобовых – 5–10%.

Предлагаемая структура размещения сельскохозяйственных культур с учетом их агробиологических требований позволит увеличить производство зерна в степной, лесостепной и подтаежной зоне на 26,2 млн руб. больше, чем при существующей.

Заключение. Совершенствование структуры размещения сельскохозяйственных культур с учетом агробиологических требований эффективно в степной, лесостепной и подтаежной зонах юга Средней Сибири. В связи с растениеводческо-животноводческим производственным типом хозяйств юга Средней Сибири предлагается существенно увеличить в структуре размещения удельный вес зернофуражных культур, обеспечивающих получение урожайности на 1–2 ц/га больше по сравнению с пшеницей и увеличение валового сбора фуражного зерна во всех почвенного-климатических зонах Республики Хакасия.