Совершенствование структуры управления судоремонтным предприятием в условиях рыночной экономики

Автор: Храпова Т.В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.6, 2003 года.

Бесплатный доступ

В результате проведенного исследования систем управления судоремонтных предприятий, действующих при переходе от централизованной экономики к рыночным условиям хозяйствования, предложен и реализован на практике проект совершенствования структуры управления ОАО "Мурманская судоверфь", который может служить основой для разработки аналогичных проектов других фирм.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293555

IDR: 14293555

Текст научной статьи Совершенствование структуры управления судоремонтным предприятием в условиях рыночной экономики

В период перехода к рыночным отношениям причинами кризисного состояния многих судоремонтных предприятий, помимо трансформации рынка судоремонта, падения спроса на его услуги, невостребованности основных фондов, кризиса неплатежей, повышения цен на материалы и энергоносители, недостатка оборотных средств, явились и недостатки в системе управления, которая была не в состоянии решать возникающие перед ней новые задачи.

В системе народного хозяйства бывшего Советского Союза все предприятия создавались по приказу или решению вышестоящего органа, при этом на предприятие в обязательном порядке возлагалась необходимость "постоянно совершенствовать управление, свою структуру" с целью снижения расходов по управлению производством. Сделать это в условиях строго регламентированной командно-административной системы управления было практически невозможно. На советских предприятиях основным структурообразующим документом всегда было "сверху спущенное" штатное расписание, согласно которому расписывались все должности, к нему привязывался утвержденный вышестоящей организацией фонд оплаты труда ( Рожинский , 1984).

Управление предприятиями строилось на основе сочетания централизованного руководства с оперативно-хозяйственной самостоятельностью и инициативой самих предприятий. Таким образом, в системе управления предприятие выступало не просто как исполнитель, но и как участник управляющей системы. Предприятие осуществляло свою деятельность, для ведения которой оно наделялось основными и оборотными средствами и имуществом, составлявшими часть единого фонда социалистической государственной собственности, находившейся в оперативном управлении предприятия ( Справочное пособие …, 1978).

Однако особую остроту проблема организации управления приобрела в начале 90-х годов, когда страна под административным прессом государства стала неуверенно входить в рыночную экономику. Преобразования и приватизация проходили по существу силовыми методами сверху, под персональную ответственность руководителей предприятий и без объективной оценки последствий разрушения бассейнового принципа и производственного потенциала.

Каждая организационная структура, независимо от масштаба и ведомственной принадлежности, столкнулась с вопросом "что делать?" и вынуждена была искать свой ответ с учетом сложившейся конкретной обстановки.

Действовавшая система управления не соответствовала рыночным условиям и поставленным перед предприятием задачам. В сложившейся обстановке стало все труднее решать текущие проблемы, приспосабливаться к происходящим изменениям. Степень решаемости управленческих задач была очень низкой, возникла проблема несоответствия им методов, форм и технологий управления ( Антикризисное …, 1995).

Поскольку Мурманская судоверфь – флагман судоремонта бассейна и рыбной отрасли – всегда являлась полигоном, на котором разрабатывались, апробировались и внедрялись различные схемы управления производством и совершенствования организации труда, то закономерно, что реализация проекта совершенствования структуры управления проходила именно на этом предприятии.

-

2. Анализ управленческой структуры судоремонтного предприятия

Объектом реорганизационных преобразований явилась действовавшая с января 1996 г. структурная схема управления производством ОАО "Мурманская судоверфь", состоящая из координационного центра, судоремонтного, инженерно-энергетического и транспортно-снабженческого производств.

В процессе разработки новой организационной структуры была поставлена задача не просто заменить одну модель управления на другую, более совершенную, а коренным образом изменить технологические процессы управления предприятием.

В основу разработки организационной структуры управления были положены следующие принципы:

-

– разделение структуры на отдельные блоки управления;

-

– целесообразность компоновки структуры с точки зрения организации учета и разнесения затрат, выделения центров финансового учета и формирования финансовой структуры предприятия;

-

– направленность структуры управления на достижение конечного результата;

-

– экономичность (структура должна требовать для управления собой минимальных затрат и усилий);

-

– минимизация управленческих связей, наделение управленческого персонала большими полномочиями при его ответственности за больший участок работы, передача полномочий принятия решений на возможно низкий уровень организационной структуры;

-

– ограничение числа связей, замкнутых на одного руководителя (6-7);

-

– реализация принципа "одна функция – один ответственный" (служба, участок, должностное лицо);

-

– четкое разграничение диапазонов ответственности, отсутствие в структуре дублирующих функций, зон ответственности и полномочий;

-

– ясность (каждый сотрудник и руководитель должны четко знать, к кому обращаться за информацией или для решения какого-либо вопроса);

-

– гибкость (возможность быстрого реагирования на изменение условий деятельности);

-

– стабильность (устойчивость к внешним и внутренним изменениям);

-

– возможность поэтапной трансформации и перехода на новую модель структуры.

Оценка рациональности действовавшей организационной структуры происходила по следующим основным критериям:

-

– возможность и степень достижения целей предприятия при заданных ограничениях по ресурсам и срокам;

-

– полнота и успешность выполнения управленческих работ;

-

– соответствие структуры перспективным задачам развития производства.

Анализ управленческой структуры судоремонтного предприятия (на примере Мурманской судоверфи) позволил выявить следующие ее проблемы и недостатки:

– чрезмерная замкнутость (централизация) структурных подразделений на первых руководителей-директоров по направлениям. Необходимо отметить, что действующими документами первые руководители были наделены только функциями и полномочиями, определяющими сферу их деятельности, диапазоны их ответственности не регламентировались, не определялась мера ответственности того или иного директора, где он обязан действовать самостоятельно и лично отвечать за результат;

– многоуровневый характер (фактическая многоступенчатость составляла 12 уровней), громоздка и неуправляема. На практике решение, принятое наверху, не доходило до исполнителя;

– слабость горизонтальных связей, спорные вопросы между двумя руководителями решались не на основе стандартов предприятия, либо установленных процедур принятия решений, а арбитрами в лице старших начальников;

– отсутствие закрепленных диапазонов ответственности каждого подразделения и каждого конкретного должностного лица;

– неопределенность приоритетов в задачах, стоящих перед предприятием и его подразделениями, давала возможность каждому руководителю устанавливать свои приоритеты, исходя из личного понимания и интересов, вести функциональным службам свою, не вписывающуюся в общие интересы предприятия политику;

– отсутствие подразделений, осуществляющих стратегическое планирование, маркетинг, стимулирование продаж;

– информационный голод, вызванный технической "немощностью" подразделений АСУ, отсутствие оперативных данных о производственной, финансовой и коммерческой деятельности предприятия. Периодические квартальные, полугодовые и годовые отчеты, как правило, запаздывали на длительный срок, все это лишало руководителей высшего и среднего звена возможности анализировать обстановку и принимать решения;

– несовершенство системы работы с кадрами: при общем кризисе трудовых ресурсов, отягощенном острыми социальными проблемами, созданная десятки лет тому назад эта система и действующая структура не срабатывали, отдельные аспекты единой службы работы с персоналом были разнесены по функциональным и линейным подразделениям (отдел кадров, экономический отдел, производственные цеха и участки).

Чрезмерная концентрация полномочий у высшего руководства предприятия приводила к тому, что решения принимались только "наверху", как правило, на более высоком, чем надо для дела, уровне. Это создавало ситуацию, когда многие руководители среднего звена уходили от принятия решений, передавая их "наверх", перегружая высшее руководство текущими, второстепенными проблемами.

Таким образом, действовавшая на предприятии структура и схема управления была громоздка, трудноуправляема, особенно на уровне межцеховых связей. Структурные подразделения, функциональные службы, производственные цеха и участки не объединялись единой приоритетной целью. Дублирование и многоступенчатость управленческих функций приводили к потере оперативности и своевременности принятия решений, к появлению возможности лавирования и ухода от решения поставленных задач.

-

3. Характеристика дореформенной системы управления судоремонтным предприятием (на примере Мурманской судоверфи)

-

3.1. Управление производством

-

В действовавшей системе управленческие функции по организации продаж, подготовке и организации производства выполнялись таким структурным подразделением, как Судоремонтное производство (СП). Структура управления СП формировалась, как правило, стихийно и не в должной мере соответствовала быстро меняющейся ситуации на рынке судоремонтных услуг. Анализ действовавшей системы управления производством выявил следующие ее недостатки:

-

– отсутствие направленности структуры управления на конечный результат: каждое подразделение вполне успешно решало свои собственные задачи, а общего положительного результата не было;

-

– неправильный выбор критериев и показателей оценки деятельности. Условия заключенного контракта (сроки, качество, цена), себестоимость продукции, экономический результат деятельности по подразделениям и отдельным контрактам, достижение конкурентоспособности на рынке, сложившиеся партнерские отношения с заказчиками предавались забвению или, в лучшем случае, отодвигались на второй план;

-

– традиционная ориентация на существующие сиюминутные возможности производства, на его проблемы, а не на потребности, пожелания заказчиков (сроки, цена, качество) и удобства для него;

-

– зацикленность руководства на самом себе, когда второстепенные вопросы возводились в ранг крупных проблем и решались высшим руководством;

– концентрация основных усилий управленцев на текущих, сегодняшних проблемах; отсутствие полноценного перспективного планирования развития производства, анализа ситуации и предвидения ее развития, направленности на опережение развития негативных процессов.

-

3.2. Маркетинг, работа с клиентом

Структура управления СП не была увязана с другими подразделениями общей структуры управления предприятием. Имели место "белые пятна" в диапазонах ответственности и дублирование различными подразделениями функций и полномочий. Отсутствовали важные управленческие функции в таких сферах деятельности, как ценообразование, планирование и контроль формирования затрат, работа с заказчиком и организация работы по контракту.

Системой управления не регламентированы и не формализованы важнейшие управленческие процессы и процедуры, четко не распределены зоны ответственности за их реализацию; нет ясности во взаимодействии подразделений и служб как внутри СП, так и с подразделениями и службами всей структуры управления предприятием. Следствием этого являлось то, что структура управления СП плохо работала по горизонтальным связям как внутри себя, так и с другими структурными подразделениями – наиболее сложно обеспечивалась эта работа на уровне производственных цехов (участков) в вопросах подготовки производства и оказания услуг смежникам.

Плохая организация информационного обеспечения в структуре управления СП являлась общим пробелом для всей системы управления предприятием. Информационный голод не позволял принимать квалифицированные управленческие решения. Как правило, в нужный для принятия решения момент необходимая информация отсутствовала, основная часть сведений о производстве собиралась и обрабатывалась для бухгалтерского учета и не годилась для анализа производства и управления им.

Эта комплексная система организации производства и сбыта товаров (услуг) ориентирована на удовлетворение запросов конкретных потребителей и получение прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка.

Если оценивать деятельность предприятия, исходя из вышеуказанных характеристик маркетинга, можно сделать вывод, что целостной системы управления деятельностью предприятия на рынке ни в советское время, ни в период становления рыночных отношений просто не было. Основной причиной такого положения являлась концентрация всех управленческих усилий на самом процессе производства и его собственных проблемах, в то время как работа на клиента подразумевает дополнительные усилия по повышению качества, снижению затрат в производстве, сокращению сроков ремонта и т.п.

Практические задачи, связанные с непосредственной работой с клиентами по формированию портфеля заказов, подготовкой и заключением контрактов, исполнением заключенных договоров, решались по установившимся канонам советского времени: ремонтники диктовали свои условия судовладельцу.

Производство было сориентировано на наращивание затрат и упрощение используемых в ремонте технологий, что неизбежно приводило к снижению качества и увеличению цены на продукцию и услуги. Такому положению во многом способствовала применяемая на предприятии система оплаты, краеугольным камнем которой был обезличенный и оторванный от реальной продукции “сметный час” – единица измерения, чья экономическая сущность сводилась к тому, что чем больше затрат в нормированной трудоемкости, тем больше заработная плата. Повышение качества продукции, снижение сроков выполнения заказов стимулировались недостаточно.

Для реализации всех стоящих перед предприятием задач по работе с заказчиком необходима коммерческая служба, которая должна быть внутренним заказчиком для всех производственных подразделений, представителем интересов заказчика на верфи. Все основные решения в области управления предприятием должны приниматься на основе информации о рынке, на котором работает верфь.

Наиболее важными направлениями деятельности этой службы должны стать:

-

– работа с заказчиками по подготовке и заключению контрактов;

-

– формирование портфеля заказов предприятия;

-

– организация работы по контракту.

-

3.3. Финансово-экономическое управление

Именно в этих сферах кроются главные недостатки, которые в определенной степени формировали негативную ситуацию с объемом продаж на предприятии.

Если рассматривать процесс управления финансами как функцию управления, станет очевидно, что единой организационной структуры, призванной выполнять эти функции, не существовало. Решение финансово-экономических задач было возложено на разные органы (бухгалтерия, экономический, финансовый отделы), отсутствовал механизм их распределения. Управленческий цикл, включавший в себя планирование, организацию, мотивацию и контроль, был разорван по подразделениям.

Обобщая проведенное исследование финансово-экономического блока управления, отметим, что ему были присущи те же недостатки, что и всей системе управления: большая степень централизации; многоуровневость иерархии; слабые горизонтальные связи; нечеткое распределение задач, функций, полномочий, отсутствие прямой и обратной связи; отличие формальной структуры организации от фактической; отсутствие ориентации на рынок; слабое информационное обеспечение, либо его отсутствие; сложившаяся структура формально не закреплена, т.е. положения о подразделениях и должностные инструкции не соответствовали штатному расписанию и тем задачам, функциям, полномочиям, которые они реально выполняли или не выполняли.

Вместе с тем в блоке финансово-экономического управления существовали и специфические проблемы:

– в организационных документах бухгалтерии не была отражена задача ведения управленческого учета;

– отсутствовала ориентация на клиентов и конкретные виды бизнеса, что выражалось как в планировании, так и в постановке учета, разделы программы и центры затрат не ориентированы на эту проблему;

– имелась слабая база экономических нормативов (труда, материалов, энергоресурсов);

– система учета затрат не ориентировала подразделения на эффективную работу и контроль за издержками;

– отсутствие единой информационной базы финансово-экономического блока управления влекло за собой невозможность своевременной подготовки информации для принятия управленческих решений;

– отсутствовали методики планирования, анализа и учета, адаптированные к современным условиям и позволяющие использовать их на имеющихся на предприятии средствах обработки информации;

– учет не охватывал всех рыночных операций: управление недвижимостью, аренду, землепользование, залоговые операции, ценные бумаги, вложения капитала в другие предприятия и т.д.

-

3.4. Решение управленческих задач

Стратегическое планирование реально в управленческой деятельности предприятия отсутствовало, так как основным компонентом этого планирования – анализом внешней среды – никто из структурных подразделений не занимался.

Задача выполнения обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами распределена по трем подразделениям (экономический, финансовый отделы, бухгалтерия), конкретный ответственный за этот участок работы отсутствовал.

Контроль делегирован всем подразделениям, но не разъяснено, например, как фактически должен осуществляться контроль за финансовой дисциплиной в целом и конкретно за ее составляющими: продажами, поступлениями, выплатами, закупками.

Недостатки сложившейся системы планирования:

– экономический отдел разрабатывал большое количество документов, при этом основная их часть была непригодна для финансового анализа;

– процесс планирования был затянут по времени, что делало его непригодным для принятия оперативных управленческих решений. Планирование по традиции начиналось от производства, а не от сбыта продукции, т.е. от валовой продукции, а не от реализации;

– преобладал затратный механизм ценообразования – цены формировались без учета рыночной конъюнктуры;

– калькуляция себестоимости производилась на единицу выпуска продукции (товар), а не на единицу проданной продукции (реализация), отсутствовало разделение затрат на переменные и постоянные, при планировании и анализе не использовалось понятие маржинального дохода (прибыли), не проводился анализ безубыточности продаж;

– не оценивался эффект операционного рычага, коэффициент вклада на покрытие, невозможно было определить запас финансовой прочности;

– экономические планы традиционно не доводились до финансового отдела, что не давало возможности определять потребность в финансировании деятельности предприятия;

– существовавшая система планирования не давала возможности проводить сценарный анализ и анализ финансовой устойчивости предприятия к изменяющимся условиям деятельности.

-

3.5. Управление персоналом

Причина сложного положения с кадрами на предприятии, когда за пять лет ушло более 2 тыс. производственных рабочих, кроется не только в его тяжелом финансовом состоянии, хотя этот фактор и сыграл большую роль, – она напрямую связана с организацией управления персоналом.

Сформировавшиеся в советской экономике на протяжении десятилетий кадровые службы предприятий (Мурманская судоверфь не является исключением) обслуживали систему административнокомандного руководства экономикой, осуществляя при этом преимущественно учетные функции. Они не отвечали за эффективность использования труда и развитие персонала. В командно-административной системе при жестком планировании и централизованном финансировании отделы кадров были придатком руководящих структур и, как правило, ограничивали свою деятельность лишь исполнительными функциями.

Схема управления самым "затратным" – кадровым – ресурсом предприятия не только не отвечала требованиям времени, но и являлась тормозом любых преобразований. Она стимулировала отрицательный подбор кадров, т.е. отток квалифицированных специалистов.

Разделение функций планирования и управления персоналом между службами и отделами предприятия (подбор, системы мотивации, организация эффективной работы, контроль за использованием) привело к тому, что фактически ни один отдел или служба не несли ответственности за эффективное комплектование и использование трудовых ресурсов. Кадровая служба предприятия в связи со своей малочисленностью и отсутствием специальной подготовки фактически выполняла функции учета, контроля и оформления кадровой документации.

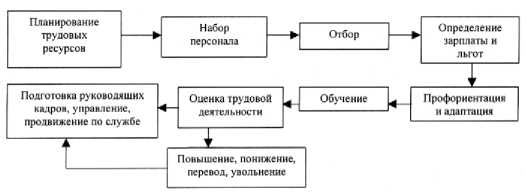

Сегодня в условиях становления рыночной экономики назрела острая потребность в разработке и реализации политики управления человеческими ресурсами. Система управления персоналом представляет собой комплекс целей, задач и направлений деятельности. Она состоит из нескольких подсистем: подбор и расстановка кадров, профессиональный подбор, повышение квалификации и рост мастерства, качество труда и методы его оценки. Эти подсистемы связаны единой целью предприятия – повышение производительности труда на основе максимальной реализации потенциальных возможностей работников.

Понятие "управление персоналом" имеет два основных аспекта: функциональный и организационный.

В функциональном отношении под управлением персоналом подразумеваются следующие элементы:

-

– определение общей стратегии;

-

– планирование потребности предприятия в персонале с учетом существующего кадрового состава;

-

– привлечение, отбор и оценка персонала;

– повышение квалификации персонала и его переподготовка;

– система продвижения по службе (управление карьерой);

Рис. 1. Процесс управления трудовыми ресурсами

– высвобождение персонала;

– политика заработной платы и социальных услуг;

– управление затратами на персонал.

В организационном отношении процесс управления персоналом охватывает всех работников и все структурные подразделения на предприятии, которые несут ответственность за работу с персоналом (рис. 1).

Одним из главных принципов в работе с персоналом является сохранение в период

реструктуризации и после нее наиболее квалифицированного производственного и управленческого персонала ( Храпов, Храпова , 2002).

В рамках разработки организационной структуры управления ОАО "Мурманская судоверфь – судоремонтно-доковое производство" были подготовлены основополагающие материалы для "Положения об организационной структуре предприятия", в которых распределены зоны ответственности между службами и подразделениями:

– по видам деятельности, бизнеса, выпускаемой продукции и услуг;

– по функциям обеспечения направлений деятельности;

– по функциям управления.

-

4. Постановка регулярного менеджмента

Первым шагом при реорганизации управления является процесс упорядочения управленческой деятельности предприятия. Нельзя что-то улучшить и изменить, применить новые управленческие технологии и средства автоматизации без упорядочения существующей на предприятии управленческой деятельности, приведения всех систем управления в единую систему координат, увязки всех компонентов между собой.

Техника регуляризации подразумевает задание или установление процедур управления по всем направлениям деятельности предприятия, т.е. речь идет об организации на предприятии регулярного менеджмента. Постановка (организация) регулярного менеджмента прежде всего предусматривает установление понятий и увеличение значимости управленческих процедур и их доли в деятельности предприятия, т.е. разумную бюрократизацию процесса управления ( 7 нот менеджмента... , 1998).

В постановке регулярного менеджмента можно выделить четыре этапа:

I этап. Разработка и утверждение руководством предприятия классификаторов управленческой деятельности.

Состав классификаторов может быть различным, но изначально надо договориться об использовании одной системы понятий и терминов во всех структурных подразделениях. Это означает, что вся документация и информация во всех подразделениях и службах должна представляться в единых форматах (форме) для всех подсистем и блоков управления и стыковаться между собой. В состав классификаторов входят:

-

1) Компоненты менеджмента: структура, финансы, учет, маркетинг, экономика, организация, логистика, персонал.

-

2) Системы обеспечения менеджмента: методики, обучение, консалтинг, коммуникации, программное обеспечение, документооборот.

-

3) Технология (процесс) принятия решений: сбор информации, выработка самих решений и их реализация, учет, контроль, анализ.

-

4) Типы структур организации.

-

5) Виды учета в компонентах менеджмента: мониторинг структур, учет выполнения бюджетов, учет затрат и себестоимости, оперативный учет, учет производства, административный учет.

-

6) Логистика в компонентах менеджмента; его организация (кто, что, когда). Инструменты для организации бизнес-процессов: планы мероприятий, органайзеры (операционные руководства,

включающие методики, формы типовых внутрифирменных документов, программные продукты для постановки и освоения менеджмента и т.п.), системы на базе сетевого планирования и управления.

-

7) Реструктуризация менеджмента.

-

8) Бюджетное управление.

-

9) Центры финансового учета (ЦФУ) в организационной структуре.

-

10) Схема консолидации и разнесения финансовых результатов.

-

11) Последовательность разработки проекта комплексной автоматизации управления.

II этап. Упорядочение и формализация существующей организационной структуры предприятия. Разработка Положения об организационной структуре предприятия.

Совершенствование системы управления предприятием, его организационной структуры необходимо начинать с упорядочения и формализации (описания) действующей структуры управления, чтобы формально закрепить ее состояние на момент рассмотрения, и создать основы (базы) организации и постановки регулярного менеджмента на предприятии в будущем.

-

III этап. Анализ действующей организационной структуры предприятия.

Недостатки и проблемы, выявленные в процессе анализа организационной структуры предприятия, позволят не повторить подобных ошибок при проектировании новой модели.

-

IV этап. Разработка новой организационной структуры.

-

5. Заключение

Завершающим этапом в деле постановки регулярного менеджмента на предприятии является разработка новой организационной структуры с учетом ранее сформулированных целей, задач и выбранной стратегии на рынке.

В результате реализации на судоремонтном предприятии "Мурманская судоверфь - СДП" проекта по совершенствованию структуры управления можно сделать следующие выводы:

-

– в природе не существует незыблемых и неизменных структур управления, поскольку внешняя и внутренняя среда организации постоянно меняются. Любая организация зависит от внешнего окружения и должна быть в состоянии эффективно реагировать и приспосабливаться к изменениям этой среды, чтобы обеспечить достижение поставленных целей;

– выполнение функций управления возможно при использовании различных организационных форм и структур. Практика показывает, что в одних и тех же условиях развития предприятия можно применить любую структуру управления, так как в принципе все типы структур работоспособны в любой организации. Важен не выбор типа структуры управления, а ее систематизация, налаживание дел: функции четко расписаны, иерархия определена, логика взаимоотношений задана, в противном случае структура будет функционировать плохо. Необходимо, чтобы выбранный тип структуры управления способствовал достижению цели.

Несмотря на то, что исследование проводилось для конкретного предприятия, все базовые положения проекта в полной мере могут быть использованы как основа при разработке аналогичных проектов в других фирмах.