Совершенствование технологического процесса подготовки газа

Автор: Стуликов Д.А., Ефимов В.В.

Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 т.3, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с влиянием негативных факторов, снижающих эффективность работы сепарационного оборудования и применение методов предупреждения образования газовых гидратов в коллекторах и промысловых аппаратах.

Газовые гидрат, подготовка природного газа

Короткий адрес: https://sciup.org/140220418

IDR: 140220418

Текст научной статьи Совершенствование технологического процесса подготовки газа

Образование газовых гидратов в системах сбора и промысловой подготовки газа является на сегодня одной из проблем при разработке месторождений природного газа Крайнего Севера, особенно на завершающей стадии их эксплуатации.

В настоящей статье рассмотрен один из путей решения настоящей проблемы и особенности, а именно метод предупреждения образования газовых гидратов путем подогрева газожидкостного потока в коллекторах и промысловых аппаратах, а также оценка перспектив его применения при промысловой подготовке газа на УКПГ.

Основными факторами для образования газовых гидратов являются содержащаяся в газожидкостном потоке влага, высокое давление и низкая температура, причем фактор температуры оказывает на образование гидратов большее влияние, чем фактор давления. Поэтому регулировать процессы предупреждения образования газовых гидратов нужно, главным образом, регулируя температуру.

Гидраты – это вещества, в которых молекулы одних компонентов размещены в полостях решетки между узлами ассоциированных молекул другого компонента.

Знать места возможного гидратообразования очень важно для своевременного их предупреждения. Для правильного определения места образования гидратов обязательно необходимо знать состав газа, его плотность, изменения давления и температуры и влажность газа. При создании условий гид-ратообразования на конкретном участке газопровода гидратная пробка быстро нарастает по мере поступления воды и гидратообразователя. Место образования гидратной пробки обычно удается определить по росту перепада давления на конкретном участке газопровода. Если пробка не сплошная, то в трубопровод через специальные патрубки, штуцера для манометров или через продувочную свечу вводят ингибиторы.

Среди других способов предупреждения образования газовых гидратов в газопромысловых системах. Распространенным является понижения температуры замерзания системы «газ-вода», путем ввода в газожидкостный поток метилового спирта, а именно метанола.

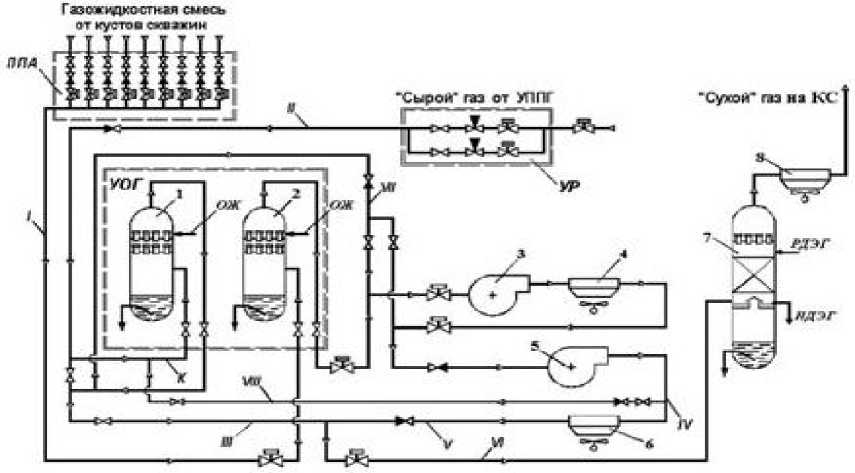

На рис. 1 представлена схема промысловой подготовки газа к дальнему транспорту. Отличительной особенностью схемы продукция двух площадей сеноманской залежи, имеющих разные термобарические параметры.

Рис. 1. Схема промысловой подготовки газа: 1, 2 – входной сепаратор С-1; 3 – ГПА I-й ступени ДКС; 4 – АВО газа I-й ступени ДКС; 5 – ГПА II-й ступени ДКС; 6 – АВО газа II-й ступени ДКС; 7 – абсорбер; 8 – АВО газа УКПГ; К – входной коллектор входных сепараторов (1); ППА – пункт переключающей арматуры; УР – узел редуцирования; ОЖ – жидкость орошения; I…VIII – потоки газа.

Первый газожидкостный поток «низкого» давления от кустов эксплуатационных скважин после смешивания на ППА по коллектору (поток I) подается на УОГ, к входным сепараторам (2) для очистки от капельной жидкости и механических примесей, и «промывки» газа от солей жидкостью орошения (ОЖ). Осушка отсепарированного «сырого» газа производится в абсорберах (7) после двухступенчатого компримирования и предварительного охлаждения в АВО на промысловой дожимной компрессорной станции (ДКС).

Второй поток - предварительно очищенный от капельной влаги и механической примеси на установке предварительной подготовки газа (УППГ), насыщенный влагой поток «сырого» газа «высокого» давления по межпромысловому коллектору большой протяженности (примерно 10 км) и промысловому коллектору (поток II) через входной коллектор (К) подается на УОГ, к входным сепараторам (1), для очистки от содержащейся в смеси капельной жидкости и «промывки» газа от солей. Осушка отсепарированного газа производится в абсорберах (7) под действием энергии пластового давления (поток III), либо, в зависимости от величины давления, после одноступенчатого (во П-й ступени) или двух-ступенчатого компримирования и предварительного охлаждения на промысловой ДКС (поток VII). В процессе сепарации охлажденной газожидкостной смеси в условиях «промывки» газа промывочной жидкостью с целью снижения концентрации в уносимой с отсепарированным газом капельной жидкости солей этот метод является практически единственным способом обеспечения безгидратной работы сепарационного оборудования.

Ввод в поток охлажденной газожидкостной смеси метанола и подача в сепараторы (1) в качестве жидкости орошения водометанольного раствора являются малоэффективной мерой в борьбе с гидрато- и льдообразованием. Даже при значительном избыточном (по сравнению с необходимым расчетным значением) расходе метанола в условиях низких температур при высоком давлении в сепараторах образуется водогидратная масса с последующим отложением на сепарационных элементах кристаллогидратов, снижением производительности и уносом из сепараторов с отсепарированным газом больших объемов.

Способ борьбы с гидратообразованием подогревом газа, широко используется в настоящее время на газопроводах небольшой протяженности, для разложения уже образовавшихся гидратных и ледяных пробок, а также для предупреждения гидрато-образования на установках редуцирования газа. Сущность этого метода заключается в поддержании температуры скважинной продукции, содержащей влагу, выше равновесной температуры образования гидратов при неизменном давлении.

Исключить гидратообразования на сепарационных устройствах входных сепараторов (1) позволило внедрение технического решения, направленного на поддержание температуры внутри аппаратов, выше равновесной температуры гидратообра-зования, путем подогрева газо-жидкостной смеси во входном коллекторе (К).

Реализация данного решения осуществляется путем непосредственного ввода в транспортируемый по коллектору (К) газожидкостный поток нагретого в процессе сжатия в центробежных нагнетателях газоперекачивающих агрегатов (ГПА) газа с температурой 90…95◦С. Отбираемый из коллектора нагнетания (поток IV) П-й ступени ДКС «горячий» газ по трубопроводу (поток VIII) подается в зону смешения входного коллектора (К).

Для обеспечения надежной работы входных сепараторов (1) главным требованием является полное смешение потоков сред с равномерным полем заданных температур по всему объему подаваемого в аппараты газожидкостного потока.

К недостаткам метода повышения температуры внутри сепараторов, бесспорно, можно отнести лишь повышение насыщенности отсепарированно-го газа влагой и связанный с этим рост нагрузки на систему осушки газа по жидкости и, соответственно энергетических затрат на регенерацию абсорбента. Однако, данный «недостаток» в полной мере компенсируется экономией топливно-энергетических ресурсов на регенерацию метанола.

Заключение. В процессе опытно - промышленной эксплуатации сепарационного оборудования с реализованным техническим решением подтверждено преимущество метода подогрева подаваемой в сепараторы газожидкостной смеси в сравнении с методом ввода в газожидкостный поток ингибитора гидратообразования. При этом обеспечивается надежность в работе, отсутствие энергетических затрат на компримирование «подмешиваемого» газа, значительное снижение потребления для борьбы с гидратообразованием метанола и энергетических затрат, связанных с его регенерацией.

В процессе сепарации охлажденной газожидкостной смеси в условиях «промывки» газа промывочной жидкостью с целью снижения концентрации в уносимой с отсепарированным газом капельной жидкости солей этот метод является одним из немногих способов обеспечения безгидратной работы сепарационного оборудования. Полученный опыт эксплуатации сепарационного оборудования показывают эффективность и экономическую целесообразность поддержания температурного режима работы газосборной сети «низкого» давления в области положительных температур, что в условиях низких давлений позволит предотвратить осложнения, связанные с процессом образования гидратов, и обеспечит надежную работу систем промысловой подготовки газа.

Список литературы Совершенствование технологического процесса подготовки газа

- Пигарев А.А., Толстов В.А., Немцов М.В., Соколов В.А., Кудояр Ю.А., Малышкин М.А. Новое оборудование для очистки природного газа перед промысловой ДКС на Ямсовейской месторождении//Газовая промышленность. -2008. -№ 1. -С. 79-81.

- Гасумов Р.А., Минликаев В.З. Повышение и восстановление производительности газовых и газоконденсатных скважин/ООО «Газпром экспо», 2010. -478 с.

- Каспарянц К.С., Кузин В.И., Григорян Л.Г. Процессы и аппараты для объектов промысловой подготовки нефти и газа. -М.: Недра, 1977. -254 с.

- Бекиров Т.М., Шаталов А.Т. Сбор и подготовка к транспорту природных газов. -М.: Недра, 1986. -261 с.

- Ефимов В.В., Халиулин Д.В. Предупреждение образования газовых гидратов на элементах внутренних устройств входных сепараторов при промысловой подготовке газа сеноманской залежи Ямбургского НГКМ//Научно-технический журнал Экспозиция НЕФТЬ & ГАЗ. -2012. -№ 19. -С. 17-20.