Совершенствование высшего образования - важнейшее условие инновационного развития

Автор: Головчин Максим Александрович, Соловьева Татьяна Сергеевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Развитие человеческого потенциала

Статья в выпуске: 6 (62), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье на примере Вологодской области рассматривается проблема несоответствия функционирования системы высшего профессионального образования перспективным направлениям социально-экономического развития региона. Обоснована необходимость приведения системы высшего образования к задачам эффективного развития территории.

Регион, система высшего профессионального образования, рынок труда, подготовка кадров

Короткий адрес: https://sciup.org/147111044

IDR: 147111044 | УДК: 332.143:373(470.12)

Текст научной статьи Совершенствование высшего образования - важнейшее условие инновационного развития

росту социально-экономического потенциала региона. Некоторые исследователи совершенно обоснованно рассматривают социальную ответственность как одну из функций вузов, подчёркивая тем самым особенный фокус деятельности высшего образования, ориентированность на потребности общества, активную социальную позицию университетов по вопросам развития своей территории. Данная концепция сегодня положена в основу при определении социальной ответственности высшего образования как ключевого приоритета национальной образовательной политики, в частности в Финляндии [5, с. 134].

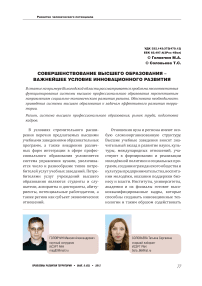

Темпы развития территории, структура экономики определяют то, какие специалисты высшей квалификации необходимы региону, а также содержание требований, предъявляемых к выпускникам учебных заведений. В свою очередь социально-экономическая обстановка в регионе оказывает существенное влияние на уровень и динамику миграции молодёжи. Благополучные регионы привлекают большой поток молодёжи из других областей, что создаёт конкуренцию местным специалистам. Наличие на рынке труда работников с различным уровнем квалификации повышает ожидания и требования работодателей, что изменяет и представление о качестве деятельности местных вузов [8, с. 33].

Перспективы развития партнёрских взаимоотношений высшего образования и региональной власти связаны с усилением социальной и политической поддержки вузов, осуществлением совместных проектов, увеличением объёмов реализации услуг учреждениями высшего образования (рис. 1).

У субъектов Российской Федерации разный уровень социально-экономического развития и потребности, что необходимо учитывать для определения траекторий взаимодействия региона с системой высшего образования.

Рис. 1. Схема взаимодействия регионов с учреждениями высшего профессионального образования

Начиная с середины 1990-х годов, в России отмечается существенный рост спроса на услуги высшего образования. В 2011 году в вузах обучалось 85% возрастной когорты 15 – 25-летних россиян [9].

Современное развитие общества требует введения системы инновационного обучения, увеличивается спрос на выпускников вузов, обладающих определёнными профессиональными знаниями и умеющих их применять. Подготовке кадров высшей квалификации в соответствии с запросами рынка труда Российской Федерации препятствует ряд проблем, среди которых:

-

1. Жёсткая структура образовательных программ с исключительно дробными, узкоспециальными вариантами подготовки. Последние 20 лет система работает по инерции, государственное задание выдаётся на обучение специалистов узкого профиля по технологиям, не востребованным на рынке труда. Практика показывает, что в современных условиях экономика нуждается в таких специалистах, для обучения которых на сегодняшний день система высшего образования ещё не создала научно-методическую и ресурсную базу. Многие специальности не пользуются спросом на рынке труда.

-

2. Низкий образовательный и профессиональный уровень выпускников вузов. В настоящее время на рынке труда растёт количество специалистов с дипломом о высшем образовании. Это выпускники с развитыми социальными навыками и высокими запросами, но низким профессиональным уровнем, и это зачастую связано с тем, что бюджетные места во многих вузах, образовательные программы которых не пользуются спросом, занимаются выпускниками независимо от их уровня подготовки. Около трети студентов очного обучения на бюджетных и более 40% на коммерческих местах

-

3. Неудовлетворённость работодателей качеством образовательных услуг, что связано с увеличением количества платных образовательных программ (особенно заочных), обусловленным ценовым демпингом при практическом отсутствии государственного контроля качества. По данным Центра человеческих ресурсов при РАНХиГС, 66% работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе собственных образовательных подразделений. По данным Росстата, в среднем по стране расходы только на дополнительное образование работников составляют 0,4% от общих расходов предприятий на персонал [4].

-

4. Систем высшего образования не является прозрачной для потребителей и государства. Отсутствует информация о «человеческом капитале» выпускников (карьере и доходах), что не позволяет абитуриентам и работодателям делать обоснованный выбор [9].

имеют по ЕГЭ «тройку» по профильным предметам и более 80% студентов – по ряду технологических направлений. С большой вероятностью можно предположить, что такие студенты не смогут освоить сложные профессиональные компетенции высококвалифицированных работников [9].

Похожие проблемы подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с потребностями экономики свойственны и для сферы высшего образования Вологодской области.

Подготовка специалистов в учреждениях высшего профессионального образования региона ведётся по 120 специальностям. По показателю выпуска кадров, подготовленных учреждениями высшего профессионального образования, Вологодская область находится на 2 месте среди регионов СЗФО (на первом – г. Санкт-Петербург).

Таблица 1. Распределение выпускников учреждений высшего профессионального образования по областям обучения в России и странах мира

(в % от общей численности выпускников вузов)

|

Страна |

Направление специализации |

|||||

|

образование |

гуманитарные науки, искусство, религия |

общественные науки, предприниматель-ство и право |

естественные науки, инженерное дело, производство, строительство, сельское хозяйство |

здравоохранение и социальное обеспечение |

сфера услуг и прочие области |

|

|

Россия |

9,1 |

3,9 |

48,2 |

26,5 |

6 |

6,3 |

|

Австрия* |

14 |

9 |

30 |

34 |

10 |

3 |

|

Германия* |

7 |

10 |

24 |

29 |

24 |

4 |

|

Дания* |

8 |

13 |

32 |

22 |

22 |

3 |

|

Испания* |

13 |

9 |

27 |

28 |

15 |

10 |

|

Италия* |

12 |

15 |

32 |

23 |

15 |

3 |

|

Великобритания* |

11 |

16 |

30 |

22 |

18 |

1 |

|

Финляндия* |

7 |

15 |

23 |

31 |

19 |

6 |

|

Франция* |

2 |

11 |

41 |

28 |

14 |

4 |

|

США* |

11 |

13 |

38 |

17 |

14 |

7 |

|

Справочно: Вологодская область |

12,3 |

29,8 |

44,6 |

12,1 |

1,0 |

0,2 |

* Данные приведены за 2007 г.

Источники: Россия и страны мира. 2010: стат. сборник / Росстат. – M., 2010. – С. 140; Образование в Вологодской области в 2007 – 2011 гг.: стат. сборник. – Вологда, 2012. – С. 76.

Наиболее востребованными для изучения у молодёжи являются общественные науки (право, образование, экономика, социология и т. д.). В 2011 году из общего выпуска получили специальности по профилю «общественные науки» – 3748 чел. (45%), «сельское хозяйство», «промышленность и другие производства» – 1018 чел. (12%), «образование» – 1035 чел. (12%). В странах Европы и США доля выпуска специалистов для сфер экономики и права меньше (на 14 п.п.), а для строительства и производства – больше (в 2 раза; табл. 1 ).

В свою очередь распределение квалифицированных специалистов в отраслях экономики и социальной сферы Вологодской области неодинаковое. Наибольший удельный вес занятого населения приходится на обрабатывающее производство и торговлю (39%), наименьший – на финансовую сферу (менее 1,5%), что объясняется незначительной долей финансовых и банковских фирм в общем числе предприятий и организаций Вологодской области (2%). Несмотря на это, выпуск специалистов в области финансовой деятельности – один из самых высоких [10, с. 59].

Высшее профессиональное образование весьма популярно среди обучающихся общеобразовательных школ, о чём свидетельствуют данные опроса. Более 70% старшеклассников, определившихся со своим профессиональным выбором, нацелены на получение высшего образо-вания1.

По данным Роструда, Вологодская область входит в группу со средним по России показателем трудоустроенных выпускников вузов (94%) [4]. Однако жёсткая структура образовательных программ вузов не позволяет учебным заведениям проводить подготовку кадров в полном соответствии с интересами рынка труда.

Так, обращает на себя внимание тот факт, что деятельность вузов по подготовке квалифицированных кадров не связана с перспективными экономическими планами региона. Сегодня лесозаготовительный и агропромышленный комплексы вносят существенный вклад в производство продукции Вологодской области, а благодаря богатому культурному наследию имеется огромный туристический потенциал. Развитие данных направлений невозможно без высококвалифицированных специалистов, способных вывести экономику области на качественно новый уровень. Тем не менее выпуск специалистов вузами области намного ниже, чем это необходимо для нормального функционирования данных отраслей. В сфере туризма разница между значениями выпуска высококвалифицированных работников и спросом на них достигает 90%, в сельском хозяйстве –

77%, строительстве - 78% (табл. 2). Это говорит о необходимости выработки институтами и университетами в сотрудничестве с региональной властью общей стратегии по определению структур образовательных программ и контрольных цифр приёма выпускников. Одновременно важно усилить влияние региона на развитие системы высшего образования.

Конкурентоспособность территории во многом зависит от кадров, которые готовят учреждения высшего профессионального образования. В то же время данная задача выполняется не в полном объёме из-за низкого качества набора выпускников школ в вузы Вологодской области.

Согласно результатам рейтинга, составленного ГУ-ВШЭ на основе среднего балла по ЕГЭ абитуриентов, которых приняли в российские вузы в 2010 году, позиции учебных заведений Вологодской

Таблица 2. Анализ соответствия фактического выпуска квалифицированных кадров вузами Вологодской области потребностям рынка труда

На фоне массового спроса на высшее образование снижается уровень подготовки по специальности у обучающихся в высших учебных заведениях. Так, большая часть работодателей оценивает профессиональные возможности выпускников учреждений профессионального образования как средние. В отношении учащихся училищ и лицеев подобным образом высказались 35% руководителей, учащихся техникумов и колледжей – 50%, студентов вузов – 44%2.

Потребность в повышении квалификации своих сотрудников испытывает в среднем примерно треть (28%) руководителей предприятий Вологодской области. В особенности это касается технологических и управленческих служб (здесь уровень потребности составляет 57 и 48% соответственно)3.

Во многом неудовлетворённость работодателей качеством высшего образования связана с тем, что из-за расширения возможностей поступления в более престижные учебные заведения после введения системы ЕГЭ талантливые выпускники школ не поступают в вологодские вузы. Так, за период 2000 – 2011 гг. численность лиц с аттестатом о среднем полном образовании, которые были приняты в высшие учебные заведения области, сократилась на 37%. В 2011 году треть выпускников вологодских школ сделали свой образовательный выбор в пользу вузов, не находящихся на территории региона [12, с. 57].

Результатом этого является то, что в вологодские вузы поступают абитуриенты, которые не могут претендовать на место в более престижных учебных заведениях столичных городов (Москва, Санкт-Петербург) из-за низких образовательных результатов.

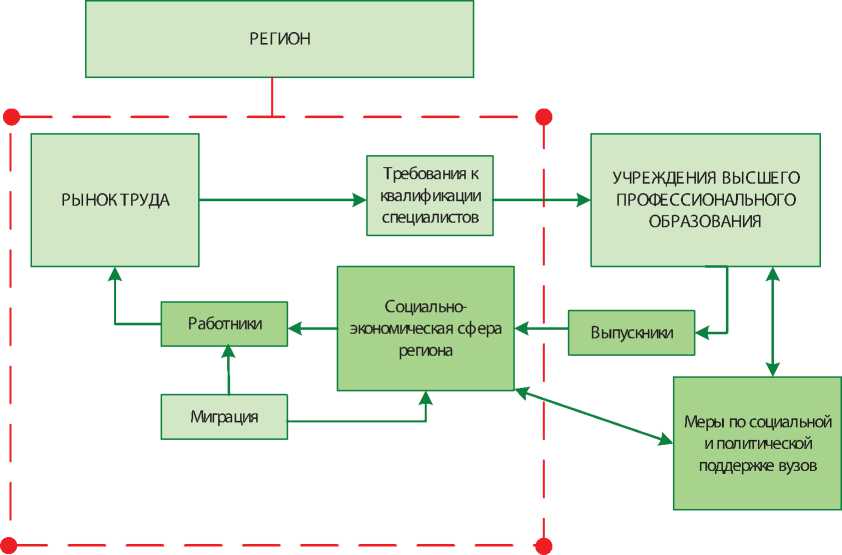

Отрицательно сказывается на качестве высшего образования и тот факт, что в вологодских вузах подготовка специалистов по заочной форме обучения начинает превалировать над очной. Если в 1997 году высшими учебными заведениями было выпущено 33% специалистов, проходивших обучение по заочной форме, то в 2011 году их доля возросла до 50%, превысив уровень выпуска по дневной форме (рис. 2).

Рис. 2. Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального образования Вологодской области по формам обучения (в % от общего числа специалистов)

Источник: Образование в Вологодской области в 2007 – 20011 гг.: стат. сборник. – Вологда, 2012. – С. 76.

По численности заочников Вологодская область является одним из лидеров среди регионов СЗФО, опережая Калининградскую (на 12%), Ленинградскую (на 72), Новгородскую (на 66), Псковскую (на 55), Мурманскую (на 5) области, республики Карелия (на 53) и Коми (на 31%). Подобная ситуация наблюдалась и в целом по России. Так, если в 1990 году высшими учебными заведениями РФ было выпущено 40% специалистов, проходивших обучение по заочной форме, то в 2010 году их доля превысила 50%.

Серьёзной угрозой качеству высшего образования является повсеместный переход вологодских вузов на систему подготовки по программам бакалавриата (в настоящее время по данным программам обучается 24% студентов), сокращённые сроки обучения по которым не смогут компенсировать необходимый объём фундаментальных и практических знаний.

Снижение качества образовательной подготовки оказывает отрицательное влияние на интеллектуальный потенциал региона. В 2010 году сотрудниками ИСЭРТ РАН были рассчитаны индексы интеллектуального потенциала территорий СЗФО и РФ. Данный показатель является обобщённым индикатором, комплексно характеризующим результаты функционирования образовательной, научно-инновационной, культурной сфер жизни общества. Согласно результатам расчётов, в сравнении с 2000 годом интеллектуальный потенциал Вологодской области увеличился на 22%, однако по-прежнему уступал показателю по СЗФО (на 0,14 ед.) и РФ (на 0,17 ед.). Среди регионов Северо-Западного федерального округа Вологодская область находится на четвёртом месте по значению индекса интеллектуального потенциала после г. Санкт-Петербурга, Псковской и Мурманской областей [1, с. 140].

Заметно снизился в Вологодской области уровень развития науки и образования. Так, за период 1990 – 2010 гг. регион из группы со средним уровнем развития научно-образовательного пространства «переместился» в группу с уровнем развития ниже среднего.

В ходе проведённого анализа была выявлена проблема несоответствия структуры подготовки кадров с высшим профессиональным образованием задачам социально-экономического развития региона, которая заключается:

-

• в отсутствии связи деятельности вузов по подготовке квалифицированных кадров с перспективными экономическими планами региона;

-

• снижении качества подготовки высококвалифицированных кадров в учреждениях высшего профессионального образования, что происходит из-за

того, что в вологодские вузы поступает молодёжь, которая из-за низких образовательных результатов не может претендовать на место в более престижных учебных заведениях столичных городов (Москва, Санкт-Петербург).

Всё это свидетельствует о том, что необходимо реформировать систему высшего образования Вологодской области с опорой на мировой и российский опыт. Для этого должны произойти формирование региональными властями прогноза потребности в квалифицированных кадрах (хотя бы по укрупнённым группам специальностей), консолидация усилий вузов в вопросах определения структур образовательных программ и контрольных цифр приёма выпускников с учётом основных направлений развития экономики региона.