Советские мусульмане во второй половине 1940-х - первой половине 1980-х годов (по материалам Поволжья)

Автор: Королв А.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14737972

IDR: 14737972 | УДК: 93(470.4),

Текст статьи Советские мусульмане во второй половине 1940-х - первой половине 1980-х годов (по материалам Поволжья)

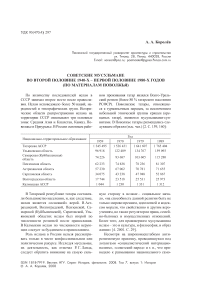

По количеству последователей ислам в СССР занимал второе место после православия. Ислам исповедовало более 50 наций, народностей и этнографических групп. Исторические области распространения ислама на территории СССР охватывают три основные зоны: Средняя Азия и Казахстан, Кавказ, Поволжье и Приуралье. В России основным райо- ном проживания татар являлся Волго-Уральский регион (более 80 % татарского населения РСФСР). Поволжские татары, относящиеся к туркоязычным народам, за исключением небольшой этнической группы кряшен (крещеных татар), являются мусульманами-суннитами. В Поволжье татары размещались следующим образом (тыс. чел.) [2. С. 159, 160]:

|

Национально-территориальное образование |

Год |

|||

|

1959 |

1970 |

1979 |

1989 |

|

|

Татарская АССР |

1 345 495 |

1 536 431 |

1 641 607 |

1 765 404 |

|

Ульяновская область |

96 918 |

122 409 |

134 767 |

159 093 |

|

Самарская (Куйбышевская) область |

74 226 |

93 687 |

103 605 |

115 280 |

|

Пензенская область |

62 233 |

74 838 |

78 236 |

81 307 |

|

Астраханская область |

57 230 |

67 062 |

70 781 |

71 655 |

|

Саратовская область |

34 075 |

43 238 |

47 948 |

52 867 |

|

Волгоградская область |

17 744 |

23 518 |

25 531 |

25 973 |

|

Калмыцкая АССР |

1 044 |

1 230 |

1 331 |

1 312 |

В Татарской республике татары составляли большинство населения, и, как следствие, ислам является «основной» верой. В Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Самарской (Куйбышевской), Саратовской, Ульяновской областях ислам был второй по численности религией после православия. В Калмыкии ислам по численности верующих следует за буддизмом и православием.

Роль ислама в России нельзя рассматривать только в чисто конфессиональном или политическом ракурсе. Исследуя мусульман, их деятельность, как отмечал Р. Г. Ланда, следует обратить внимание на самую силь- ную сторону в исламе – социальное начало, «на способность данной религии быть не только мировоззрением, идеологией и кодексом морали, что свойственно и другим вероучениям, но также регулятором права, семейно-бытовых и имущественных отношений. Более того, для правоверного мусульманина ислам – это и культура, и философия, и образ жизни» [4. 2001. С. 29].

Несмотря на широкомасштабную антирелигиозную практику, проводившуюся под лозунгами «социалистический интернационализм», «советский народ» и т. п., что приводило к размыванию национального само-

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © А. А. Королёв, 2008

сознания, вера в Аллаха в СССР сохранилась у значительной части советских мусульман, хотя в основном ушла в сферу семьи и быта. Требования мусульманской религии исполнялись под формой национальных традиций и обычаев.

В послевоенные годы отмечалось усиление деятельности мусульман, что было обусловлено либерализацией государственно-церковных отношений в целом в годы Великой Отечественной войны, на что обращали внимание в своих отчетах уполномоченные Совета по делам религиозных культов с мест, в том числе и из Поволжья: «В деятельности мусульманского духовенства и религиозных обществ… необходимо отметить некоторое их оживление и активизацию в области расширения своего влияния на окружающее население» 1. Уполномоченный Совета по Пензенской области подчеркивал, что практика местных мусульманских общин «направлена, главным образом, на поддержание религиозных устоев, на регулярное отправление молитвенных собраний, на выполнение всех религиозных обрядов населением... на сбор денежных средств для поддержания в порядке молитвенного здания, на большее вовлечение населения в число верующих и особенно молодежи» 2. И следует отметить, что мусульманские объединения в решении поставленных задач добились значительных успехов. По материалам социологического исследования, проведенного в конце 1960-х гг. в Пензенской области, среди татарского взрослого населения верующим был каждый второй 3.

Мусульманские общины Поволжского региона находились в ведении Центрального Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) с центром в г. Уфе.

Контингент поволжских мусульман был представлен людьми всех возрастных групп, но в основном преклонных лет – от 55 лет и старше, главным образом, крестьян-колхозников, «другие слои населения (кустари-ремесленники, рабочие и интеллигенция) стоят от религиозности как бы в стороне» 4.

Именно верующие мусульмане преклонного возраста, сельчане, являлись главными «проводниками» веры. Верующий с. Татарский Шелдаис Пензенской области 80-летний И. Уразгильдяев подчеркивал: «Если мы, старики, не требовали бы от своих младших членов семьи, не настаивали бы на соблюдении религиозных обрядов, последние бы совсем не выполнялись... Многие наши молодые колхозники не знали бы времени празднования религиозных праздников... если бы мы, старики, не напоминали бы им об этом» 5. Результаты социологического исследования, проведенного лабораторией Казанского государственного университета и Казанским опорным пунктом Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС в середине 1960-х гг., убедительно доказывали решающее влияние семейного воспитания на религиозность людей. На вопрос «по какой причине вы стали верующим?» 75 % опрошенных мужчин ответили, что главную роль сыграло воздействие родителей, родственников; аналогично ответило на данный вопрос 80 % женщин-мусульманок [5. С. 152–153].

В послевоенный период около 15–20 % от всех посещавших мечеть составляли демобилизованные 6. Под возрастание количества верующих, увеличение жертвоприношений и различного рода финансовых пожертвований после войны была подведена своего рода «идеологическая база» – отдать долг Аллаху, который хранил и помогал верным последователям веры в лихую годину. Посещение демобилизованными мечетей значительно укрепляло авторитет веры и привлекало в храмы молодежь. После соответствующих распоряжений уполномоченным из центра данная практика была вскоре прекращена, поскольку все это способствовало значительному подъему религиозности татарского населения.

В сельской местности молодые люди, как беспартийные, так и комсомольцы, и коммунисты, под влиянием авторитета старших родственников и односельчан участвовали в молениях и старались исполнять установленные обряды. С детства верующему внушалось, что мусульманин, прежде всего, должен исполнять обязанности, которые Аллах пред- писал человеку, т. е. совершать намаз, соблюдать пост и т. д. К уполномоченным Совета по регионам Поволжья регулярно поступала информация о гражданах, совершавших религиозные обряды.

Наиболее распространенными религиозными обрядами у поволжских мусульман являлись отпевание (джаназа), религиозное бракосочетание (никях), наречение имени (исим), обрезание (сунет). Совершение обрядов верующими Поволжья проводилось полулегально.

Религиозные браки и обряд наречения имени совершался, в основном, гражданами татарского населения в возрасте до 35 лет, занятых в основном общественно-полезным трудом. Зачастую религиозные обряды совершались представителями интеллигенции, в том числе, учителями школ, коммунистами и комсомольцами.

Практически среди всего татарского населения продолжал совершаться обряд обрезания мальчиков, который выполняли нелегальные резаки. Причем если в Казахстане, Средней Азии, по сообщениям представителей власти, данный ритуал тщательно скрывался, то в Поволжье все проходило празднично, с привлечением обширной родни.

Начиная с 1950-х гг. в связи с изменением вектора государственно-религиозной политики уполномоченными Совета по делам религиозных культов и облисполкомами председателям райисполкомов татарских сел направлялись закрытые письма, обязывавшие активизировать проведение практических культурно-просветительских мероприятий именно в дни мусульманских праздников 7.

С конца 1960-х гг. молодежь стала гораздо активнее посещать праздничные религиозные мероприятия. Однако не всегда это было проявлением религиозности, зачастую молодые люди рассматривали свое участие как дань традиции и обществу, а иногда и как развлечение, возможность пообщаться.

Часто в дни религиозных празднований и по пятницам верующие не выходили на работу. Так, на «Курбан-байрам» и «Ураза-бай-рам» «прогуливали» не только колхозники, но и руководство, наряды не выдавались, рабочий день длился до 13–14 ч. и т. п. Даже в 1962 г. уполномоченный Совета по делам религиозных культов по Пензенской области отмечал в своем отчете в столицу, что во многих татарских селах области фактическим выходным днем признавалась пятница, и часть населения по пятницам и в дни религиозных праздников не выходила на работу в колхозах и совхозах. Хотя со второй половины 1960-х гг. практически прекратились случаи уклонения населения от выхода на работу по религиозным мотивам, в том числе и в дни религиозных праздников, в середине 1970-х гг. в дни религиозного поста «Уразы» закрывались в некоторых поволжских селах под различными предлогами, например ремонта, столовые, пищеблоки на полевых станах, не работали клубы и библиотеки; сокращалось количество детских завтраков, которые заказывались в школах учениками, особенно в старших классах, и т. д. 8

Женщины-татарки по религиозным убеждениям уклонялись от посещения клубов, кино, собраний и от участия в художественной самодеятельности, даже посещение медицинского пункта женщиной считалось неприличным. «Феодально-байские» обычаи в отношении женщин были очень сильны: «Родители запрещали своим дочерям не только ходить в клуб, участвовать в художественной самодеятельности и выполнять общественные поручения, но даже не разрешают выходить одной вечером из дома на улицу, ходить к соседям и своим подругам. Родители разрешают только сходить вечером на девичьи деревенские посиделки, однако и в этом случае девушку от дома до посиделок и по возвращении домой обязательно сопровождают ее мать или кто-то из ее взрослых родственников» 9. Даже в середине 1960-х гг. в сельской местности Пензенского региона отмечались случаи, «когда замуж родители выдают свою дочь за молодого человека, которого она и в глаза не видела, и не была до этого знакома, а следовательно, вопреки ее желанию» 10. Как правило, девушки по окончании школы выбывали из комсомола.

Находившийся в Поволжье в служебной командировке в 1973 г. заместитель заведующего Отделом по делам мусульманской и буддийской религий Совета по делам религий при Совете министров СССР И. Бончков-ский отмечал, что в татарских селах весьма сильны патриархальные традиции, «а отсюда и степень религиозного влияния на население, в том числе и на молодежь. Здесь практически не бывает смешанных браков, особенно это относится к девушкам…» 11.

В это время значительно вырос престиж религиозного образования. Серьезную работу в данном направлении проводили местные имамы, заблаговременно объявлявшие о приеме в медресе и готовившие к поступлению желавших учиться юношей. Кроме высоких духовных побуждений к поступлению в духовные учебные заведения молодых мужчин побуждали и вполне прагматичные расчеты, поскольку служители культа в любом татарском селе представляли собой наиболее состоятельные и уважаемые круги. В середине 1970-х гг. село Средняя Елюзань Пензенской области фактически стало постоянным поставщиком служителей мусульманского культа. Только за первую половину 1970-х гг. из нее поступили учиться в духовное медресе в г. Бухару 6 выпускников местной средней школы: А. Бибарсов, А. Дебердеев, Д. Пан-чеев, А. Бикмаев, А. Юнкин, Р. М. Мальков 12. В тех условиях это был просто вопиющий факт слабости атеистической работы: во всем СССР данное село было единственным по та- кому количеству молодежи, которая предпочла бы духовное образование светскому.

Согласно мусульманских религиозных норм, потребление алкогольных напитков и наркотиков объявляется хамром (запрещенное). И действительно, в информационных сводках органов милиции Поволжья случаи нарушения общественного порядка или совершения преступлений татарином в состоянии опьянения встречались крайне редко. Уполномоченные Совета нередко указывали в графе о сфере деятельности верующего – спекулянт лошадьми, шкурами и т. д. Татарское население, как правило, отличалось высоким материальным достатком. Вероятно, это было обусловлено тем, что одной из ценностей ислама, охраняемой шариатом, является собственность, которая считается священной и неприкосновенной, и каждый мусульманин должен зарабатывать себе на жизнь и обеспечивать свою семью.

Семья, продолжение потомства трактовались как фундаментальные ценности ислама. Как следствие, татарское население в Поволжье в отличие от других национальных общностей, стабильно увеличивалось на протяжении всего исследуемого периода. Среди татар рождаемость была в 1,4 раза выше, чем среди русских. Так, только в Пензенской области картина выглядела следующим образом [7. С. 508; 8. С. 6]:

|

Национальный состав населения, % |

Год |

||||

|

1939 |

1959 |

1970 |

1979 |

1984 |

|

|

Русские |

86,8 |

86,9 |

86,2 |

86,5 |

86,5 |

|

Мордва |

7,8 |

7,3 |

6,9 |

6,3 |

6,4 |

|

Татары |

3,9 |

4,1 |

4,9 |

5,2 |

5,1 |

|

Прочие национальности |

1,5 |

1,7 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

Средняя величина татарской семьи Поволжья в период 1960–1980-х гг. составляла 4–3,7 чел., «значительно отличаясь по величине от семей коренных народов Средней Азии (средний размер 5,7–6,6 чел.) и несколько превышая семью народов западно-европейской части бывшего СССР (3–3,3 чел.) [10. С. 288–321].

Мусульманские семьи сравнительно стабильны. Так, уровень разводов в Татарстане в среднем в 1,5–2 раза ниже, чем в среднем в Российской Федерации, на Украине, в Прибалтике. «В наибольшей степени традиционные установки на недопустимость разводов присущи представителям старшего поколения. Фактором, скрепляющим семейно-брачные отношения, является и тесная родственная связь» [6. С. 339].

Несмотря на предписания ислама и в отличие от других мусульманских народов СССР, ранние браки не были характерны для мусульман Поволжского региона. Более того, татары в целом вступали в брак позже остальных и народов Поволжья [1. С. 37–38;

-

3. С. 122]. Татары Поволжья однозначно выступали за моногамный брак в соответствии с советским законодательством.

Советская власть активно выступала за уничтожение национальных различий, поскольку провозглашалась цель – создание единого советского народа. Одним из направлений данной политики было привет-ствование смешанных браков. До 1970-х гг. в Поволжье, особенно в Татарстане, количество смешанных браков, повышалось, что было обусловлено усилением урбанизационных процессов, затем их число снизилось. В 1980–1990-х гг. в республике 25–30% браков были межэтническими, из них около 60 % – между русскими и татарами, что объясняется значительной близостью этих народов, равенством социального положения и т. д. [9. С. 6].

Исламская религия выполняла регулятивно-поведенческую функцию, что по-своему, примитивно понимало верующее население и выступало за активное приобщение к вере молодежи: «…Мы все ходим в мечеть, и наши дети будут ходить в мечеть. Мы без религии не можем. Она помогает людям, приучает их к дисциплине и порядку. Вот… начнется “рамазан”, и все мужчины бросят курить и пить водку. Разве это плохо?» 13 Ценности ислама отвечали обыденным запросам верующих и в принципе способствовали укреплению семьи, ведению здорового образа жизни, формирования трудолюбия и т. д.

Несмотря на обилие в исламе различных течений, главными из которых являются суннизм и шиизм, среди всех мусульман существует довольно стойкое представление о принадлежности к единой общности людей, объединенных общей верой, традициями, начальной историей и интересами. Все это становилось дополнительным фактором, облегчавшим консолидацию советских мусульман даже в тех непростых условиях существования.

Материал поступил в редколлегию 10.10.2007