Совмещение линьки и гнездования дроздов рода Turdus разного происхождения - белобровика T. iliacus, певчего T. philomelos и чёрного T. merula в условиях Карелии

Автор: Хохлова Т.Ю.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 496 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140151361

IDR: 140151361

Текст статьи Совмещение линьки и гнездования дроздов рода Turdus разного происхождения - белобровика T. iliacus, певчего T. philomelos и чёрного T. merula в условиях Карелии

Репродукция и смена оперения – две последовательных фазы годового цикла птиц, каждая из которых требует больших энергетических затрат. Тем не менее, у многих видов часть особей начинает послебрачную линьку ещё до завершения гнездования (Северцов 1950; Блюменталь, Дольник 1966; Данилов 1966; Payne 1972; Рымкевич и др. 1990; Jenni, Winkler 1993, Рыжановский 1997; Noskov et al . 1999; и др.). Это явление чаще встречается в конце сезона размножения, что связывают с изменениями гормонального фона птиц (Дольник 1975).

Совмещение начала линьки с завершением размножения особенно характерно для птиц северных широт. В Карелии оно обнаружено у многих видов при гнездовании в поздние, а иногда и обычные сроки (Зимин, Лапшин 1974; Хохлова, Морошенко 1976; Артемьев 1981, 2004, 2008; Хохлова и др. 1983; Лапшин 1986; Зимин 1988; Рымкевич и др. 1990; и др.). Доля особей, совмещающих линьку с гнездованием, здесь выше, чем в южных популяциях тех же видов. Это обстоятельство послужило предметом для обсуждения вопроса, является ли такое совмещение простым следствием поздних сроков размножения птиц на севере или это – особая адаптация, которая способствует сохранению северных популяций при коротком благоприятном периоде. В связи с этим представляют интерес данные, характеризующие это явление у трёх видов дроздов – белобровика Turdus iliacus , певчего T. philomelos и чёрного T. merula , в разной степени адаптированных к условиям региона, но близких по биологии и экологии.

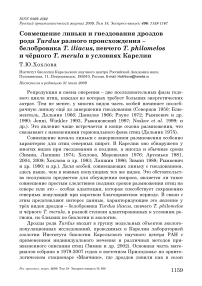

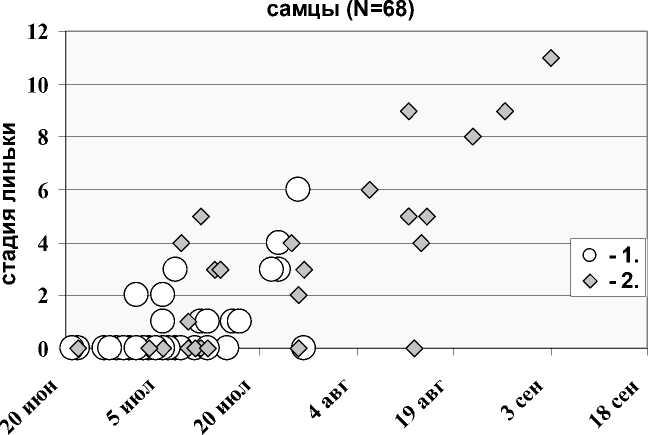

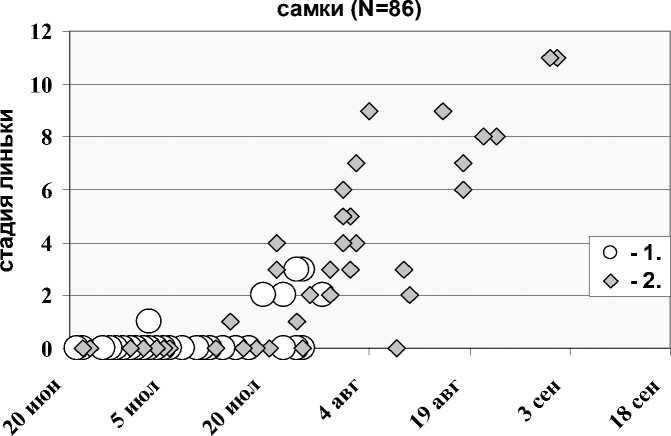

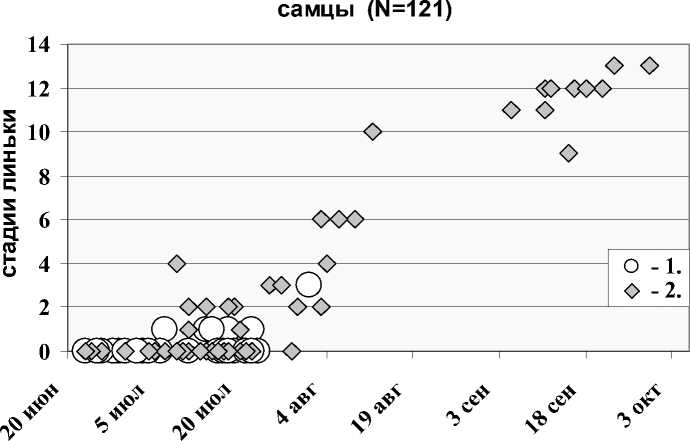

Дрозды рода Turdus входят в группу модельных объектов экологопопуляционных исследований, проводимых в Карелии лабораторией зоологии Института биологии Карельского научного центра РАН с применением индивидуального мечения и различных методов прижизненного описания птиц (Зимин и др. 2002). Основная часть материалов собрана в 1979-2007 годах в восточном Приладожье на орнитологическом стационаре «Маячино», где дроздов ловили как в сезон размножения у гнёзд с 9-14-дневными птенцами (Хохлова 2009), так и в послегнездовой период (табл. 1). Для оценки сроков линьки дополнительно использованы данные отловов дроздов на орнитологической станции Ленинградского университета «Гумбарицы» в 1972-1981 годах и Педасельгском стационаре КФАН СССР в Прионежье в 1971-1977. При характеристике линьки белобровиков и певчих дроздов разного пола (рис. 1 и 2) использованы только данные повторных отловов гнездившихся здесь птиц, поскольку вне гнездового периода их самки не отличаются от самцов. Послебрачную линьку описывали по схеме, предложенной Г.А.Носковым и А.Р.Гагинской (1972), в соответствии с которой номера 1-10-й стадий определяются порядковым номером сменяющегося первостепенного махового пера. Завершающий этап линьки дроздов из-за его большой продолжительности разделён на две стадии (11-я и 12-я).

Таблица 1. Сроки размножения трёх видов дроздов в Приладожье (1978-2007 гг.)

|

Вид |

Число гнёзд |

Крайние даты начала кладок |

|

Turdus iliacus |

208 |

29.04.1990 – 06.07.1984 |

|

Turdus philomelos |

397 |

30.04.1983 – 12.07.1994 |

|

Turdus merula |

169 |

26.04.1990 – 14.07.2003 |

В настоящее время на территории Карелии гнездится 6 видов дроздов Turdus (Зимин и др., 1993). Три из них – белобровик, певчий и чёрный – нередко заселяют одни и те же биотопы, используют одинаковые гнездовые опоры, имеют сходные популяционные параметры и сроки гнездования (Хохлова и др. 1983; Хохлова 1988, 1995; и др.). Вместе с тем они принадлежат к разным фаунистическим комплексам и отличаются географическим распространением и происхождением (Clement, Hathway 2000). Белобровик – обитатель северо-таёжной зоны, лесотундр и тундр; граница ареала которого выходит далеко за Полярный Круг. Распространение певчего дрозда ограничивается в основном лесной зоной. Северо-восточная граница гнездового ареала чёрного дрозда – представителя фауны европейских широколиственных лесов, ещё только осваивающего северные территории,– проходит по центральным районам Карелии (Хохлова 2007).

Несмотря на разную степень адаптации к условиям региона, все три вида гнездятся Карелии в одни и те же сроки: период возможной откладки яиц длится с конца апреля до середины июля (табл. 1). При этом в годы с холодной весной размножение начинается позже – в середине мая (17-19 мая 1978), а при сухой и жаркой летней погоде заканчивается раньше – в середине-конце июня. Однако даже при самой неблагоприятной ситуации часть птиц успевает выкормить два выводка, а при неудаче несколько раз повторить попытку размножения. В зависимости от сроков начала гнездования в разные годы первые выводки покидают гнезда в 20-х числах мая – середине июня, последние – в конце июля – начале августа.

В отличие от размножения, смена оперения у этих видов проходит в разные сроки. Первыми при наибольшей продолжительности светового дня начинают менять наряд белобровики, последними – чёрные дрозды (рис. 1-3). Причем это касается не только послебрачной, но и постювенальной линьки (Хохлова 1983, 1994; Хохлова, Яковлева 1991). Взрослых белобровиков с уже полностью отросшим новым оперением в разные годы отлавливали в период с 25 по 31 августа, певчих дроздов – 6-13 сентября, чёрных – 2-8 октября, молодых птиц – соответственно, с 17-24 августа, 27 августа – 5 сентября, 16-26 сентября.

Сроки послебрачной линьки местных популяций всех трёх видов дроздов в большей или меньшей степени накладываются на сроки репродукции (табл. 1, 2). При этом самцы, гнездящиеся в конце сезона, начинают смену оперения практически в одно время с уже отгнездив-шимися птицами (рис. 1-3). У самок эти два процесса разобщены в большей степени, что отмечают и для других видов птиц, обитающих в Карелии (Лапшин 1986; Зимин 1988; Рымкевич и др. 1990; Артемьев 2004; и др.).

Таблица 2. Состояние оперения у трёх видов дроздов, отловленных у гнёзд с птенцами в Приладожье

|

Вид |

Пол |

Поймано у гнёзд |

||

|

Всего |

В т.ч. после 1 июля |

|||

|

Всего |

С линькой, % |

|||

|

Turdus iliacus самка 82 29 17.25 ± 7.01 » » самец 76 33 39.39 ± 8.51 Turdus philomelos самка 93 32 0 » » самец 78 27 22.22 ± 7.86 Turdus merula самка 89 32 0 » » самец 80 28 7.14 ± 4.87 |

||||

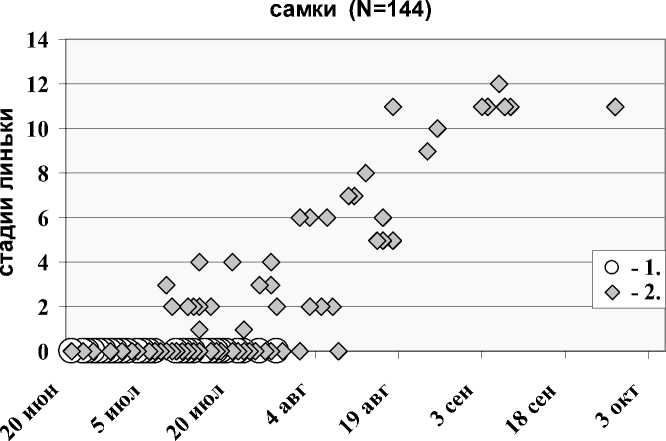

Для белобровика совмещение послебрачной линьки с гнездованием (табл. 2) – вполне обычное явление, свойственное ему и в других частях ареала (Ginn, Melville 1983; Головань 1986; 1990а). В Карелии некоторые гнездящиеся самки и самцы этого вида начинают терять первостепенные маховые перья уже в конце июня, большинство – в июле (рис. 1). У 7 из 8 самцов (87.5±11.69%), отловленных у гнезд после 15 июля, оперение находилось на 1-6 стадиях линьки, у 4 из 9 самок (44.44±16.56%) – на 2-3 стадиях.

Рис. 1. Состояние оперения белобровиков Turdus iliacus , отловленных в Приладожье у гнёзд с птенцами (1) и вне гнездовых биотопов (2) в период послебрачной линьки птиц местной популяции.

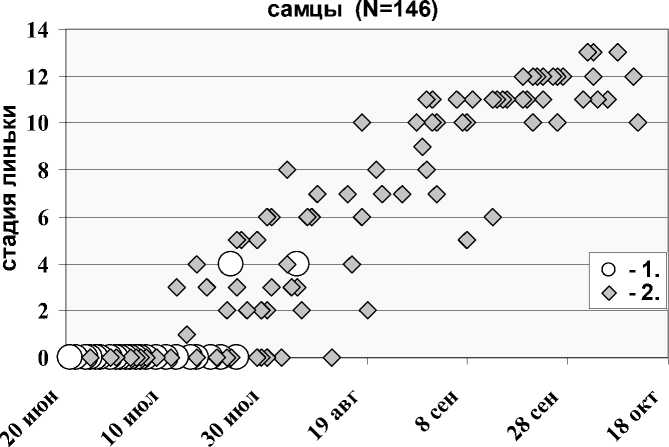

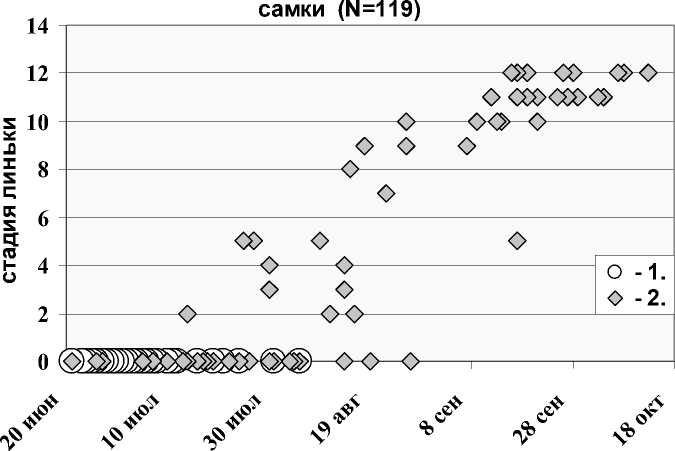

Значительно реже начинали смену оперения при выкармливании гнездовых птенцов певчие дрозды. Линька в это время отмечена только у некоторых самцов, причём у них она не продвинулась далее 3-й стадии (табл. 2, рис. 2). Наиболее разобщены репродукция и линька у чёрного дрозда. У западных границ области распространения птицы приступают к смене пера только спустя 2 недели после вылета выводка (Snow 1969). В северо-восточной части ареала отмечено несколько случаев линьки у самцов, отловленных у гнёзд с птенцами: 3 случая в Псковской области (Головань 1990б), 2 – в Карелии, причём в обоих регионах оперение самцов в день вылета птенцов находилось уже на 4-й стадии линьки (рис. 3).

Рис. 2. Состояние оперения певчих дроздов Turdus philomelos, отловленных в Приладожье у гнёзд с птенцами (1) и вне гнездовых биотопов (2) в период послебрачной линьки птиц местной популяции.

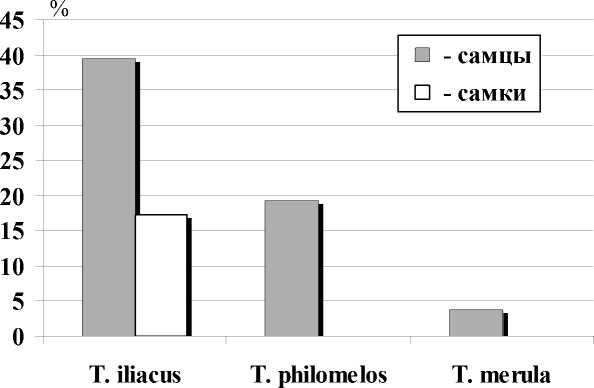

Таким образом, у белобровика и певчего дрозда, давно освоивших северные широты, доля птиц, совмещавших линьку с размножением, оказалась значительно больше, чем у чёрного дрозда, лишь недавно столкнувшегося с условиями региона (рис. 4). Если бы эти виды меняли оперение в одинаковые сроки, данное обстоятельство могло служить подтверждением «адаптационной версии». Однако в Карелии они линяют в разные сроки, закреплённые в ходе длительного приспособления к обитанию в разном диапазоне широт. Популяции северных видов отличаются более ранними сроками линьки, более глубоким перекрытием сроков линьки и репродукции и большей долей особей, начинающих смену пера до завершения гнездового периода. И это об

Рис. 3. Состояние оперения чёрных дроздов Turdus merula , отловленных в Приладожье у гнёзд с птенцами (1) и вне гнездовых биотопов (2) в период послебрачной линьки птиц местной популяции.

стоятельство можно рассматривать, как косвенное подтверждение отсутствия у дроздов жёсткой связи между сроками размножения и послебрачной линьки.

Относительная независимость механизмов регуляции этих двух процессов обнаружена и у других видов птиц, гнездящихся в регионах с нестабильными условиями (Keast 1968 – цит. по: Hahn et al . 1992: Morton 1992; Артемьев 2008; и др.). В Карелии в этом плане особенно показательны случаи массовой смены оперения у чечёток Acanthis flammea во время насиживания яиц при экстремально позднем начале кладок (конец июля – август), чего не бывает при обычных сроках гнездования (Хохлова, Морошенко 1976; Носков, Смирнов 1990).

Рис. 4. Процент дроздов, менявших оперение при выкармливании птенцов. Восточное Приладожье, июль 1978-2006 гг.

Относительная независимость механизмов регуляции сроков репродукции и линьки, позволяющая птицам частично совмещать эти процессы, даёт возможность северным видам менять оперение в ранние сроки, максимально используя ресурсы короткого лета, а также способствует её синхронизации в популяциях с растянутым периодом размножения (Дольник 1975; Рымкевич и др. 1990; Рыжановский 1987, 2008; Noskov et al . 1999; и др.). Это, в свою очередь, позволяет минимизировать потери от совмещения линьки со следующей энергоёмкой фазой годового цикла – осенней миграцией, которая в Карелии протекает на фоне быстрого ухудшения погодных и кормовых условий. Изложенные выше данные можно рассматривать как подтверждение того, что именно ранние сроки линьки являются одной из важных адаптаций аборигенных видов дроздов к условиям Севера, а совмещение выпадения пера с окончанием гнездования у части особей – лишь их следствие, которое стало возможным благодаря отсутствию жёсткой связи между этими двумя энергозатратными процессами.

Выражаю признательность всем, кто помогал мне в поисках гнёзд и отловах дроздов за длительный период работ: коллег из Лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, заповедника «Кивач», студентов и аспирантов различных вузов Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Искренне благодарю В.А.Паевского за консультативную помощь при написании статьи.