Современная динамика представлений об оперативном лечении переломов группы с у больных с политравмой

Автор: Верховод Алексей Юрьевич, Баракат Моэз Фаузи, Мельцер Рудольф Ионтелевич, Лозовик Илья Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 6 (127), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты лечения группы из 28 пострадавших с переломами группы С по классификации AO/ASIF, входивших в клинический комплекс множественных и сочетанных повреждений, для уточнения адекватности современных изменений взглядов на характер, сроки, объем и возможную этапность оперативных вмешательств.

Политравма, переломы группы с, переломы голени

Короткий адрес: https://sciup.org/14750208

IDR: 14750208 | УДК: 616-001

Текст научной статьи Современная динамика представлений об оперативном лечении переломов группы с у больных с политравмой

Очевидной особенностью начала третьего тысячелетия является заметное ускорение темпа жизни. Меняющая облик мира урбанизация с нарастающей этажностью застройки и соответствующим увеличением скорости свободных полетов при кататравме, а также современный технопарк с его стремительным движением решительно меняют механогенез травм опорнодвигательного аппарата. Это сопровождается увеличением числа множественных и сочетанных повреждений, а также изменением характера типичных травм с тяготением к наиболее тяжелым и сложным для лечения переломам группы С по классификации AO/ASIF. Подобная динамика требует адекватной корректировки бытующих представлений о характере, оптимальных сроках и допустимых объемах вмешательств при оперативном лечении сегментарных и многооскольчатых переломов длинных трубчатых костей (ПДТК), составляющих основное ядро группы С.

Анализ хронологической и смысловой последовательности этапов развития взглядов на лечение сложных ПДТК, а также их оценка должны и могут производиться, во - первых, только в неразрывной связи со всем научным контекстом и потенциалом соответствующего периода времени, во - вторых, в зависимости от вли-

яния тех или иных предложений на последующее развитие решений данной проблемы. Это позволяет проследить закономерности развития от основополагающих до современных научнопрактических разработок и сделать попытку прогнозирования хотя бы ближайших перспектив в лечении переломов ДТК группы С.

С методологической точки зрения необходимо более четкое определение классификационных границ самого понятия сложных форм переломов и включение в их состав сегментарных и многооскольчатых переломов ДТК. Это же диктует и необходимость конкретного ответа на запросы клинической практики, касающиеся выбора оптимальных решений, вопросов времени, объема и варианта операций, правильный выбор которых совершенно необходим для достижения положительного результата при тяжелой травме конечностей. Одним из сложных и спорных вопросов, которые, вероятно, еще будут оставаться предметом постоянных дискуссий и в обозримом будущем, является определение стратегии и тактики лечения пострадавших со сложными формами переломов, когда они входят в состав комплекса множественных и сочетанных повреждений. Сюда относится, в частности, принятие решения о том, следует ли дожидаться в условиях подобной политравмы окончательной

П., 2012

стабилизации состояния больного для выполнения сложных восстановительных операций на органах опоры и движения или надо как-то иначе подходить к определению наиболее благоприятного для этого срока, рационально увязывая его с адекватными обстоятельствам колебаниями объема оперативного вмешательства. А проблема такой флюктуации должна быть неразрывно связана с пересмотром взгляда на оперативное вмешательство как на окончательный и завершенный акт. Подобные вопросы, учитывая их неоднозначность, по всей видимости, следует отнести к философии остеосинтеза, к разряду фундаментальных, так как их решение требует очень внимательного и строгого отношения к критериям [1].

Существуют многочисленные оценочные шкалы для определения тяжести состояния больных с политравмой, претерпевшие за последние десятилетия немало модификаций. Наиболее современными из них считаются:

-

1. Шкала оценки тяжести повреждения (Abbreviated Injury Scale – AIS), многократно измененная, а в 1990 году получившая название AIS-90.

-

2. Шкала тяжести повреждений (Injury Severity Score – ISS).

-

3. Шкала Glasgow Coma Scale (GCS) для определения глубины комы у пациентов с черепномозговой травмой.

Данные шкалы используются в едином комплексе при оценке тяжести общих реакций исследуемых больных на полученную травму.

Необходимость и возможность уточнения некоторых тактических постулатов была подсказана практикой лечения множественных и сочетанных травм, которая показала, что подход к формированию алгоритма лечения в группе С даже в условиях такого жизнеугрожающего осложнения, как шок, может и должен быть дифференцированным. Указанные моменты приобретают особое значение, учитывая тот факт, что отсрочка необходимого при таких переломах оперативного пособия всегда увеличивает угрозу развития последующих ишемических и инфекционных осложнений, а в некоторых случаях она просто невозможна, так как это угрожает жизни больного.

Вопрос о рациональной корректировке сроков оперативного вмешательства при переломах группы С не может рассматриваться без учета необходимости синхронного определения допустимого объема пособия в конкретных обстоятельствах.

Достаточно характерные общие и местные изменения в состоянии пациентов при сложных повреждениях ДТК, входящих в комплекс политравмы, заставили задуматься о том, всегда ли надо стремиться к одноэтапному, исчерпывающему варианту операции или следует в определенных случаях вынужденно выполнять в усло- виях еще недостаточной стабильности общего состояния только те оперативные действия, которые диктуются требованиями остановки кровотечения, восстановления магистрального кровотока, хотя бы по временной схеме и временной жесткой стабилизации сегмента в положении, предупреждающем возможные вторичные повреждения мягкотканного футляра отломками и осколками костей или их компрессионное воздействие на сосудистые и нервные магистрали. Введению I этапа оперативного вмешательства – хирургической иммобилизации перелома аппаратом внешней фиксации (АВФ), которая сначала выполнялась в порядке исключения, а в последние годы становится правилом, во многом способствовали стремительно меняющиеся возможности службы ИТАР и совершенствование метода внеочагового остеосинтеза.

Трудно не согласиться с теми авторами, которые утверждают, что в настоящее время еще не существует общепринятых объективных критериев для обоснованного выбора оптимальных времени и объема оперативного пособия при тяжелых травмах [2], [7], [8], [9], [10], [11]. До сих пор существуют сторонники и более сдержанного отношения к максимально ранней оперативной иммобилизации множественных переломов. Так, по данным Д. И. Фадеева [4], [5], [6], в «золотой период» (1-е сутки после травмы) им было произведено только 25,1 % операций по ранней стабилизации переломов, а по статистике, опубликованной в работе В. А. Соколова в 2006 году [3], больше 95 % операций при переломах нижних конечностей выполнялись практически в плановом порядке. Практикующим травматологам, по всей вероятности, эти разночтения, сомнения и опасения представляются вполне понятными и достаточно оправданными, так как каждому из них, вероятно, доводилось видеть, как с трудом достигнутая стабилизация гемодинамики утрачивалась во время или сразу после преждевременного остеосинтеза, объем которого не индивидуализировался [12], [13], [14]. В подобных случаях, когда избирался весьма травматичный вариант оперативного пособия и объем его недостаточно учитывал изменения общего состояния пациента, подобная динамика могла носить даже необратимый характер.

В качестве модели для уточнения адекватности современных изменений взглядов на характер, сроки, объем и возможную этапность оперативных вмешательств в статье предлагаются данные, полученные при лечении группы из 28 пострадавших с переломами группы С, входившими в клинический комплекс множественных и сочетанных повреждений, лечившихся методом стабильного остеосинтеза, у подавляющего большинства которых сопутствующей была черепно-мозговая травма (71,43 %). Нами было проанализировано взаимоотношение сочетаний полостных и костных повреждений. Так, в тех случаях, когда переломы носили закрытый характер, повреждения головы отмечались в 9 случаях, груди и живота – в 6 случаях, что составило 53,5 % от всех пострадавших. Открытые повреждения опорно-двигательного аппарата сочетались с повреждением головы в 11 случаях, а в сочетании с повреждением груди и живота – в 2 случаях, что составило 46,4 % всех пострадавших.

Выбор времени остеосинтеза и его объема при сочетании скелетных повреждений и черепномозговой травмы в значительной степени зависел от общего состояния пострадавшего, которое в первую очередь определялось тяжестью повреждений головного мозга.

Для определения тяжести состояния и оптимального времени оперативного лечения всех пострадавших (28 человек) разделили в соответствии со схемой Pape и Krettek [11]. 15 пострадавших были госпитализированы в стабильном состоянии, в пограничном – 7, в нестабильном – 4 и в критическом – 2.

Исходя из накопленного клинического опыта, в обычном алгоритме остеосинтез выполнялся только при стабильном состоянии пострадавших. У больных с пограничным состоянием считали возможным выполнение оперативной фиксации переломов группы С на протяжении первых двух суток.

При нестабильном общем состоянии оперативное пособие считалось допустимым осуществлять только в два этапа, с хирургической «иммобилизацией» упрощенными модулями аппарата наружной фиксации (АНФ) на первом из них и окончательной репозицией (и фиксацией) – на втором. Если тяжесть состояния расценивалась как критическая, то оперативное лечение проводилось только после достижения достаточного эффекта от проводимой интенсивной противошоковой терапии.

У троих больных с тяжелой ЧМТ выявлены внутричерепные гематомы со сдавлением головного мозга. Операции на конечностях в этих случаях выполнялись параллельно и в пределах того времени, которое требовалось для выполнения основного вмешательства, направленного на декомпрессию головного мозга. У 3 других пациентов этой группы диагностированы ушибы головного мозга, причем у 2 из них легкой степени, что позволило оперировать данных пациентов по поводу открытого сегментарного перелома голени в срочном порядке: была выполнена ПХО ран с одноэтапным остеосинтезом переломов. Пациенту с ушибом головного мозга тяжелой степени остеосинтез закрытого сегментарного перелома выполнен через 12 суток, когда уже наступила полная стабилизация общего состояния и нейрохирурги пришли к выводу, что это не скажется отрицательно на течении ЧМТ. До этого момента вполне достаточной для ухода и изменения положения тела больного в постели была иммобилизация гипсовой повязкой.

В качестве примера приводим следующее клиническое наблюдение: больная 36 лет, была доставлена в больницу через 2 часа после травмы. При поступлении состояние больной тяжелое, сознание отсутствует (10 баллов по шкале GCS), А/Д 80/50 мм рт. ст., пульс 45 в 1′, ритмичный, ЧД 36 в 1′.

При обследовании с помощью эхоэнцефалоскопа было выявлено смещение срединных структур мозга. Компьютерная томография подтвердила наличие внутричерепной гематомы.

Диагноз – тяжелая ЧМТ. Внутричерепная гематома. Закрытый многооскольчатый сегментарный перелом левой голени (С1) в с/3 со смещением.

В связи с развернутой клиникой компрессии головного мозга и фиксированным разворотом осколков в области проксимального очага травматической деструкции кости, угрожавшим перфорацией покровных тканей, больная после короткой подготовки в палате ИТАР была оперирована двумя бригадами (нейрохирургами и травматологами). Были выполнены трепанация черепа с удалением внутричерепной гематомы и остеосинтез левой голени аппаратом Илизарова. После операции в условиях палаты ИТАР продолжена противошоковая терапия. Внутривенно вводился цефозалин (1 г 4 раза в сутки). Через 3 суток пациентка в стабильном состоянии была переведена в общую палату.

В качестве другого варианта политравмы, потребовавшего аналогичной активизации тактики, рассмотрим сочетание тяжелых повреждений органов брюшной полости с многооскольчатым переломом голени, встретившееся у одного из наблюдавшихся пациентов: 41 год, доставлен в больницу через 45 минут после автодорожной травмы. При поступлении осмотрен травматологом и хирургом, были выполнены рентгенография грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Установлен диагноз подкапсульного разрыва селезенки, закрытого многооскольчатого перелома правой голени (С2) со значительным смещением. Шок Ι степени.

При поступлении состояние больного средней тяжести, в сознании, адекватен, АД 110/60 мм рт. ст., ЧСС 90 в 1′, пульс ритмичный, ЧД 20 в 1′. Больной помещен в ИТАР, где организована активная противошоковая терапия и принято решение о необходимости операции на органах брюшной полости с целью опережения завершения разрыва селезенки, сопровождающегося, как известно, значительной кровопотерей. Больная оперирована одновременно хирургами и травматологами.

Бригада хирургов выполнила спленэктомию и перевязку сосудов селезенки. Параллельно травматологами произведен Ι этап (иммобили- зационный) остеосинтеза правой голени аппаратом Илизарова из 4 колец, что не удлинило общий срок вмешательства.

На 14-е сутки, после полной стабилизации состояния, выполнен ΙΙ этап операции: в систему кость – АНФ введены дополнительные спицы, начата репозиция промежуточного отломка, которая была завершена через 2 недели. После этого больному было разрешено ходить с дозированной нагрузкой на ногу, еще через 1 месяц – с полной нагрузкой на травмированную конечность.

В качестве примера лечебной тактики у больного, поступающего в критическом состоянии, может быть приведена история болезни пациентки 24 лет, доставленной в больницу через 1 час после автодорожной травмы. Состояние при поступлении тяжелое, без сознания, гипотония (АД 80/40 мм рт. ст.), пульс 110 в 1′, ритмичный, ЧД 32 в 1′.

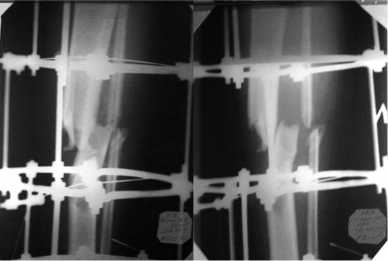

Диагноз – политравма: тяжелая ЧМТ, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Открытый оскольчатый сегментарный перелом в/3 левой голени типа С3 с повреждением передней большеберцовой артерии (ПБА), закрытый оскольчатый перелом левого бедра. Оскольчатый перелом Н/3 правой голени, перелом левого локтевого отростка, перелом нижней челюсти. Травматический шок ΙΙ–III степени (рис. 1).

Рис. 1. Первичные рентгенограммы

Местно: в области в/3 левой голени имеется умеренно кровоточащая рана с неровными краями, размером 5 х 3 см, дном раны являются костные отломки.

Больной госпитализирован в палату ИТАР, где проводилась активная противошоковая терапия и предоперационное обследование: рентгенография поврежденных сегментов конечностей, ангиография, выявившая повреждение ПБА. Через 1 час от момента поступления, после существенного восполнения дефицита объема циркулирующей крови по так называемым «вынужденным показаниям» произведена ПХО раны с пластикой магистрального сосуда, наложен модуль аппарата Илизарова (рис. 2).

На левую бедренную кость наложен иммоби-лизационый аппарат Илизарова из двух колец. Гипсовые лангеты – на правую голень и левую руку. В дальнейшем больной 14 суток находился в палате ИТАР, получал соответствующую терапию, в том числе цефалоспорины 3-го поколения. После стабилизации состояния пациент вновь был взят в операционную, где на втором этапе лечения выполнен интрамедуллярный остеосинтез левого бедра титановым стержнем с дополнительной фиксацией двумя проволочными серкляжами. В модульную систему аппарата Илизарова, наложенного на левую голень в порядке Ι этапа операции, введены дополнительные спицы, после чего проведена репозиция отломков (рис. 3). АНФ из двух полуколец наложен на левый локтевой отросток. Второй бригадой (челюстно-лицевых хирургов) параллельно выполнено шинирование нижней челюсти. Два дня больной находился в палате ИТАР, далее продолжил лечение в травматологическом отделении. В ходе обследования больной осмотрен нейрохирургом, неврологом, выполнялась компьютерная томография головного мозга.

Рис. 2. Этап хирургической иммобилизации в аппарате

После операции больной был активен в пределах кровати, садился, занимался ЛФК под руководством инструктора. Через 10 суток после последней операции режим был расширен: больной начал садиться, а еще через 14 дней уже встал на костыли.

Рис. 3. Рентгенограммы на этапе репозиции в аппарате Илизарова

Через 6 недель после последней операции пациент в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное лечение. В последующем пациент неоднократно госпитализировался для курсов восстановительного лечения (рис. 4).

Рис. 4. Вид пациента после сращения и снятия аппарата

Таким образом, клиническая практика позволяет делать вывод, что при наличии сопутствующих повреждений, требующих срочного оперативного вмешательства, возможно параллельное выполнение остеосинтеза АНФ или хотя бы его первого этапа – хирургической иммобилизации, что не только позволяет предупредить развитие ишемических местных осложнений со стороны мягких тканей, но и входит в состав противошокового комплекса. Кроме того, подобная тактика коренным образом изменяет характер послеоперационного периода, позволяя раньше активизировать больного и тем самым предупреждая развитие традиционных гиподинамических осложнений, которые могут свести на нет все достигнутое в операционной.

Современные шкалы оценки состояния больного, а также схема Pape и Krettek в большинстве случаев позволяют уточнить оптимальное время для выполнения оперативного пособия. При этом у пострадавших, пребывающих в достаточно стабильном состоянии, остеосинтез может быть выполнен в срочном порядке. Подтверждением этого положения может быть тот факт, что ни у одного из 22 больных (79,6 % всего состава данной группы) оперативные вмешательства, выполненные в сроки от 1 часа до 2 дней с момента поступления, не привели к клинически ощутимому ухудшению состояния.

Таким образом, в условиях многопрофильного стационара, обладающего мощной анестезиологической службой и имеющего в своем составе квалифицированное инструментально обеспеченное травматологическое отделение, может быть избрана лучше отвечающая современным требованиям активная тактика ведения подобных больных.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Современная динамика представлений об оперативном лечении переломов группы с у больных с политравмой

- Литвина Е. А., Скороглядов А. В., Гордиенко Д. И. Одноэтапные операции при множественной и сочетанной травме//Вестник травматологии и ортопедии. 2003. № 3. С. 10-15.

- Николаев А. П., Разенков Н. Н.//Материалы конгресса травматологов и ортопедов России с международным участием. Ярославль, 1999. С. 479.

- Соколов В. А. Множественные и сочетанные травмы. М.: ГЭОТАР Медиа, 2006. 512 с.

- Фадеев Д. И. Ранний металлоостеосинтез закрытых и открытых множественных и сочетанных переломов длинных трубчатых костей. Смоленск, 1997. С. 39-90.

- Фадеев Д. И. Ранний чрескостный остеосинтез переломов длинных костей при политравме//Седьмой Российский национальный конгресс «Человек и его здоровье». СПб., 2002. С. 128.

- Фадеев Д. И., Чекин Е. Г., Быстряков А. В., Кинос Н. А., Лединников И. М. Чрескостный остеосинтез переломов длинных костей и их неблагоприятных последствий в Смоленской клинической больнице скорой медицинской помощи//Седьмой Российский национальный конгресс «Человек и его здоровье». СПб., 2002. С. 127-128.

- Фадеев Д. И., Чукин Е. Г., Быстряков А. В., Кинос Н. А., Лединников И. М., Ковынников В. В. Осложнения при лечении переломов длинных трубчатых костей и их последствий методом чрескостного остеосинтеза//Материалы междунар. медицинского форума «Человек и травма». Н. Новгород, 2001. С. 102-103.

- Черкес-Заде Д. И. Современные технологии в травматологии и ортопедии. М., 1999. С. 95-96.

- Krettek C., Muller M., Miclau T. Evolution of minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) in the femur. Injury//Injury. 2001. Vol. 32. Suppl. 3. P. 14-23.

- Krettek C., Simon R. G., Tscherne H. Management priorities in patients with polytrauma//Langenbecks Arch. Surg. 1998. № 2-4. Р. 220-227.

- Pape H. C., Krettek C. Management of fractures in the severely injured-influence of the principle of “damage control orthopaedic surgery”//Unfallchirurg. 2003. Bd. 106. № 2. Р. 87-96.

- Pape H. C., Remmers D., Regel G., Tscherne H. Pulmonary complications following intramedullary stabilization of long bones. Effect of surgical procedure, time and injury pattern//Orthopade. 1995. Bd. 24. № 2. Р. 164-172.

- Pape H. C., van Griensven M., Rice J. et al. Major secondary surgery in blunt trauma patients and perioperative cytokine liberation: determination of the clinical relevance of biochemical markers//J. Trauma. 2001. Vol. 50. Р. 989-1000.

- Perl M., Gebhard F., Knoferl M. W.et al. The pattern of preformed cytokines in tissues frequently affected by blunt trauma//Shock. 2003. Vol. 19. P. 299-304.