Современная иммиграция в России: особенности 2011-2016 годов

Автор: Топилин Анатолий Васильевич

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Миграция: история и современность

Статья в выпуске: 3 (77), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены количественные и качественные параметры иммиграции из стран СНГ и дальнего зарубежья, особенности миграционного обмена России в условиях экономического кризиса и усиления действия внешних факторов. Выявлено, что показатели результативности и приживаемости мигрантов в 2011-2016гг. ухудшились, что свидетельствует о снижении миграционной привлекательности регионов России. Анализ структуры мигрантов по уровню образования показал, что вклад мигрантов в наращивание человеческого капитала в настоящее время, по сравнению с 2000-ми годами, снизился. По данным статистического учета за 2015 г., доля мигрантов, имевших высшее образование, составила 19,4%, а среди постоянного населения по данным переписи 2010г.- 23,4%. В 2006г. указанная пропорция была противоположной - высшее образование имели 19,8% мигрантов, и 16,0% - постоянное население. Одновременно установлено, что уровень образования российских внутренних мигрантов выше, чем у иммигрантов.

Иммиграция, население, результативность, приживаемость мигрантов, образование мигрантов, человеческий капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/143173437

IDR: 143173437 | DOI: 10.26653/1561-7785-2017-3-3

Текст научной статьи Современная иммиграция в России: особенности 2011-2016 годов

С огласно Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, среди ее главных задач, наряду с обеспечением национальной безопасности, поставлена задача стабилизации и увеличения численности постоянного населения России 1 . После образования на постсоветском пространстве новых независимых государств в Россию хлынул мощный поток возвратной миграции. В первом пятилетии (19911995 гг.) численность иммигрантов достигла максимальной величины 4,5 млн. человек. В последующие годы поток иммигрантов значительно сократился, увеличившись вновь только в последние шесть лет (20112016 гг.) до 3 млн.

Для оценки динамики миграционных процессов за длительный ряд лет необходимо учитывать изменения в статистическом учете мигрантов, которые Росстат осуществил трижды после 2000 года. Первая корректировка учета постоянных мигрантов была проведена в связи с принятием закона о гражданстве, вступившего в силу с 1 июля 2002 года. Такой шаг привел к существенному снижению объемов регистрируемых переселений в Россию. В 2005 г. число прибывших в Россию сократилось по сравнению с 2000 г. в 2 раза — с 359,3 тыс. человек до 177,2 тыс. человек. С 2007 г. в статистический учет постоянной миграции стали включаться иностранные граждане и лица без гражданства, впервые получившие разрешение на времен- ное проживание, что привело к увеличению численности регистрируемых иммигрантов более чем в полтора раза по сравнению с 2006 годом. Последний раз изменения в статистический учет постоянной миграции вносились в 2011 г., когда Росстат начал включать лиц, зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. В результате, масштабы иммиграции возросли в 2012 г. по сравнению с 2010 г. в 2,2 раза. В связи с этим правомерно сравнивать динамический ряд за 2011-2016 гг., в течение которых статистический учет постоянной иммиграции оставался неизменным.

Масштабы и результативность иммиграции

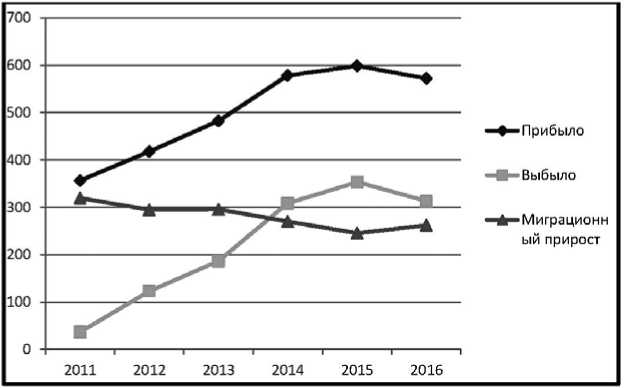

За эти годы численность иммигрантов, прибывших в Россию, постоянно росла, достигнув максимума — 598,6 тыс. человек в 2015 г., что на 67,9% больше, чем в 2011 году. В 2016 г. произошло некоторое падение числа прибывших на 23,4 тыс. человек, или 3,9%. Всего же за шесть лет (2011-2016 гг.) в Россию на постоянное место жительства (ПМЖ) прибыло 3008,7 тыс. иммигрантов, а выбыло 1320,9 тыс. человек, что обеспечило миграционный прирост, равный 1687,8 тыс. человек (табл. 1).

Основная масса мигрантов, прибывающих в Россию из-за рубежа, являются выходцами из стран СНГ. Доля мигрантов из государств Содружества за 2011-2016 гг. составила 88,5%, а из стран дальнего зарубежья немногим более 10%. Самый мощный поток мигрантов идет из республик Средней Азии — за шесть лет он составил 1044,3 тыс. человек (или 34,6%).

Таблица 1

Миграционный обмен России с зарубежными странами, тыс. человек

Table 1

Migration exchange of Russia with foreign countries, thousand persons

|

Показатели |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2011 2016 гг. |

|

Прибыло в Россию, всего |

356,5 |

417,7 |

482,2 |

578,5 |

598,6 |

572,2 |

3008,7 |

|

в том числе: |

|||||||

|

из стран СНГ |

310,5 |

364,0 |

422,7 |

517,5 |

536,1 |

511,8 |

2662,6 |

|

из других стран |

46,0 |

53,7 |

59,5 |

61,0 |

62,5 |

63,4 |

346,1 |

|

Выбыло из России, всего |

36,8 |

122,8 |

186,4 |

308,5 |

353,2 |

313,2 |

1320,9 |

|

в том числе: |

|||||||

|

в страны СНГ |

22,6 |

95,6 |

147,9 |

257,3 |

298,8 |

256,5 |

1078,7 |

|

в другие страны |

14,2 |

27,2 |

38,5 |

51,2 |

54,4 |

56,7 |

242,2 |

|

Миграционный прирост, всего |

319,7 |

294,9 |

295,8 |

270,0 |

245,4 |

262,0 |

1687,8 |

|

в том числе в обмене: |

|||||||

|

со странами СНГ |

287,9 |

268,4 |

274,8 |

260,2 |

237,3 |

255,3 |

1593,9 |

|

с другими странами |

31,8 |

26,5 |

21,0 |

9,8 |

8,1 |

6,7 |

103,9 |

Источник : данные Росстата за 2011-2016 гг. [5].

Половина этого потока приходится на Узбекистан — 536,6 тыс. человек. Однако абсолютное лидерство принадлежит Украине, из которой прибыло 636,0 тыс. человек (или 21,1%). При этом отмечается нарастание потока мигрантов из этого государства, особенно значительное в последние три года, что связано с обострением ситуации на юго-востоке страны. Число прибывших мигрантов увеличилось в 2014 г. в 2,1 раза, в 2015г. — в 3,5 раза, в 2016 г. — в 3,2 раза по сравнению с 2013 годом. Крупным донором остается Казахстан, из которого в Россию прибыло 328,3 тыс. человек (или 10,8%). На Армению приходится 8,2% всего потока прибывших, на Молдову — 5,6% (табл. 2).

Из других зарубежных стран прибывает гораздо меньше иммигрантов, чем из стран СНГ. В основном это такие страны, как Китай — 51,3 тыс.

человек (1,7% всех прибывших в 2011-2016 г.); Грузия — 44,0 тыс. человек (1,5%); КНДР — 17,4 тыс. человек (0,6% за 2011-2014 г.); Вьетнам — 14,8 тыс. человек (0,5%). Из развитых западных стран наибольший поток мигрантов в 2011-2016 гг. наблюдался из Германии — 24,8 тыс. человек, что составляет менее одного процента всех прибывших, из других стран и того меньше: Израиля — 6,5 тыс., США — 6,2 тыс., Финляндии — 2,3 тыс., Канады — 1,2 тыс. человек.

Большинство прибывающих в Россию мигрантов, до изменения порядка учета в 2011 г., были ее гражданами — в 2010 г. они составляли 76,0%. После расширения контингента учитываемых мигрантов доля российских граждан резко снизилась — в 2015 г. до 29,0%. Одновременно существенно возросла среди иммигрантов доля граждан из стран СНГ — с 19,8% в 2010 г. до 62,9% в 2015 году.

Таблица 2

Численность мигрантов, прибывших в Россию, тыс. человек

Table 2

Number of migrant arrivals to Russia, thousand persons

|

Страна |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2011 2016 гг. |

Доля в общей численности прибывших, % |

|

Прибыло в Россию |

356,5 |

417,7 |

482,2 |

578,5 |

598,6 |

575,2 |

3008,7 |

100,0 |

|

из стран СНГ |

310,5 |

364,0 |

422,7 |

517,5 |

536,1 |

511,8 |

2662,6 |

88,5 |

|

Азербайджан |

22,3 |

22,3 |

23,5 |

26,3 |

24,3 |

24,1 |

142,8 |

4,8 |

|

Армения |

32,7 |

37,0 |

42,4 |

46,5 |

45,7 |

43,9 |

248,2 |

8,2 |

|

Беларусь |

10,2 |

16,6 |

15,7 |

17,9 |

17,7 |

14,6 |

92,7 |

3,1 |

|

Казахстан |

36,5 |

45,5 |

52,0 |

59,1 |

65,8 |

69,4 |

328,3 |

10,9 |

|

Киргизия |

41,6 |

34,6 |

30,4 |

28,6 |

26,0 |

28,2 |

189,4 |

6,3 |

|

Республика Молдова |

19,6 |

23,6 |

28,7 |

32,1 |

34,0 |

32,4 |

170,4 |

5,7 |

|

Таджикистан |

35,1 |

41,7 |

51,0 |

54,6 |

47,6 |

52,7 |

282,7 |

9,4 |

|

Туркмения |

4,5 |

5,4 |

6,0 |

6,0 |

6,5 |

7,2 |

35,6 |

1,2 |

|

Узбекистан |

64,5 |

87,9 |

118,1 |

130,9 |

74,2 |

61,0 |

536,6 |

17,8 |

|

Украина |

43,6 |

49,4 |

55,0 |

115,5 |

194,2 |

178,3 |

636,0 |

21,1 |

|

из других зарубежных стран |

46,0 |

53,7 |

50,7 |

61,0 |

62,5 |

63,4 |

346,1 |

11,5 |

Источник : данные Росстата за 2011-2016 гг. [5].

Число выбывших из России мигрантов по новым правилам учета возросло в несколько раз с 36,8 тыс. человек в 2011 г. до 313,2 тыс. в 2016г. Основной поток выбывших мигрантов пришелся на страны СНГ, в которые выехали 256,5 тыс. человек, или 81,9%. Такой всплеск обратного потока был обусловлен действием ряда внутренних и внешних факторов:

-

• экономический кризис, падение уровня производства и сокращение спроса на рабочую силу;

-

• обвал рубля, снижение заработной платы и доходов трудовых мигрантов;

-

• ужесточение миграционной политики, введение патентной системы, что привело к увеличению расходов мигрантов, усиление административных санкций и денежных штрафов.

В результате миграционного обмена с зарубежными странами сальдо миграции снизилось на треть с 319,7 до 262,0 тыс. человек (рис. 1).

Наибольший вклад в миграционный прирост численности населения России внесли республики Средней Азии: на их долю пришлось 518,8 тыс. человек, или 30,6% всего миграционного прироста. Однако при этом наблюдается тенденция сокращения вклада этих республик более чем в 2,3 раза — с 141,2 тыс. человек в 2011 г. до 60,5 тыс. человек в 2016 г. Миграционный прирост населения России за счет Украины составил 460,5 тыс. человек, т.е. более четверти (27,3%) всего прироста. В отличие от Средней Азии в миграционном обмене с Украиной отмечается нарастающая положительная динамика: в 2014-2016 гг. по сравнению с 20112013 гг. миграционный прирост увеличился в 3,2 раза.

Источник : составлено автором по данным Росстата за 2011-2016 гг. [5].

Рис. 1. Миграционный обмен России с зарубежными странами, тыс. человек

Figure 1. Migration exchange of Russia with foreign countries, thousand persons

На долю Казахстана приходится 219,9 тыс. человек, или 13% миграционного прироста, однако его роль как одного из крупных доноров России в 90-е годы постепенно снижается. Так, в 2000 г. доля Казахстана в миграционном приросте достигала 50%. Сохраняют свое значение как доноры Армения и Азербайджан — их вклад в миграционный прирост населения России составлял 242,1 тыс. человек (14,3%), а также Молдова — 120,8 тыс. человек (7,2%) (табл. 3).

В обмене с ведущими зарубежными странами при незначительных встречных потоках Россия в большинстве случаев теряет население. Так, в 2015 г. эти потери в обмене с западноевропейскими странами составили суммарно около 2 тыс. человек, в том числе с Германией — 555 человек, Финляндией — 263 тыс. человек, с остальными странами по 100-150 человек. В обмене с США потери составили 526 человек, с Кана- дой — 268 человек, с Китаем — 778 человек.

Таким образом, значительный вклад в увеличение численности населения России вносят выходцы из республик Средней Азии, Казахстана, Азербайджана, титульное население которых относится к иной культуре и конфессиям.

Сохранение сложившейся структуры миграционных потоков в перспективе будет усиливать влияние титульных народов этих стран на социально-демографическую ситуацию в России. Повышаются риски, связанные с обострением межнациональных отношений, проникновением террористов, нелегальным ввозом оружия и наркотиков. Кроме того, практическое отсутствие пополнения населения России за счет выходцев из ведущих зарубежных стран негативно сказывается на пополнении отечественного человеческого капитала и модернизации экономики России.

Таблица 3

Сальдо миграции в результате обмена со странами СНГ и другими зарубежными странами, тыс. человек

Net migration resulting from exchange with CIS and other foreign countries, thousand persons

Table 3

|

Страны |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2011-2016 гг. |

|

|

всего |

в % |

|||||||

|

Сальдо миграции всего |

319,7 |

294,9 |

295,8 |

270,0 |

245,4 |

262,0 |

1687,8 |

100,0 |

|

в том числе в обмене со странами СНГ |

287,9 |

263,4 |

274,8 |

260,2 |

237,3 |

255,3 |

1583,5 |

93,8 |

|

Азербайджан |

21,0 |

18,1 |

17,2 |

12,4 |

10,6 |

10,4 |

89,7 |

5,3 |

|

Армения |

31,7 |

32,0 |

32,2 |

24,0 |

20,5 |

12,0 |

152,4 |

9,0 |

|

Беларусь |

7,6 |

10,3 |

3,7 |

6,7 |

4,9 |

2,1 |

35,3 |

2,1 |

|

Казахстан |

30,3 |

36,7 |

40,2 |

40,8 |

34,8 |

37,1 |

219,9 |

13,0 |

|

Киргизия |

40,6 |

24,1 |

19,8 |

15,3 |

9,9 |

11,1 |

120,8 |

7,2 |

|

Республика Молдова |

18,8 |

18,6 |

20,6 |

17,5 |

17,4 |

14,4 |

107,3 |

6,4 |

|

Таджикистан |

34,0 |

31,4 |

33,7 |

19,3 |

11,4 |

27,3 |

157,1 |

9,3 |

|

Туркмения |

4,3 |

3,9 |

3,8 |

2,6 |

2,3 |

2,4 |

19,3 |

1,1 |

|

Узбекистан |

62,3 |

56,3 |

67,3 |

36,7 |

-20,7 |

19,7 |

221,6 |

13,1 |

|

Украина |

37,3 |

37,0 |

36,4 |

84,9 |

146,1 |

118,8 |

460,5 |

27,3 |

|

с другими зарубежными странами |

31,8 |

26,5 |

21,0 |

10,1 |

8,1 |

6,6 |

103,9 |

6,2 |

Источник : данные Росстата за 2011-2016 гг. [5].

Расчет специальных (относительных) коэффициентов миграции подтверждает основные тенденции и тренды иммиграции. Коэффициент результативности миграционного обмена, рассчитываемый как отношение числа выбывших к числу прибывших на 1000 населения [1. С. 202]

Коэффициенты результативности и приживаемости мигрантов, в расчете на 1000 человек

Table 4

Rate of efficiency and adaptability of migrants, per 1000 people

|

Коэффициенты миграции |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2011 2016 гг. |

|

Коэффициент результативности |

103 |

294 |

287 |

533 |

590 |

545 |

439 |

|

в том числе |

|||||||

|

страны СНГ |

73 |

263 |

350 |

497 |

557 |

501 |

405 |

|

другие страны |

309 |

507 |

663 |

839 |

870 |

894 |

700 |

|

Коэффициент приживаемости |

813 |

546 |

442 |

304 |

258 |

295 |

390 |

|

в том числе |

|||||||

|

страны СНГ |

864 |

584 |

482 |

336 |

284 |

332 |

423 |

|

другие страны |

528 |

328 |

214 |

87 |

69 |

56 |

177 |

Источник : расчеты автора.

за 2011-2016 гг. показывает, что из каждых 1000 прибывших иммигрантов в Россию обратно выбывает 439 человек (табл. 4). В целом, это неплохой показатель, однако в динамике ситуацию следует оценивать как неблагополучную.

Таблица 4

В течение 2011-2016 гг. результативность миграционного обмена России с зарубежными странами снижалась: если в 2011 г. из каждых 1000 прибывших обратно выбывало 103 человека, то в 2016 г. — 545 человек.

При этом соотношение противоположных миграционных потоков было несколько лучше в обмене со странами СНГ по сравнению с зарубежными странами. Так, в 2016 г. коэффициент результативности миграционного обмена со странами СНГ составил 501, со странами дальнего зарубежья — 894.

С коэффициентами результативности миграционного обмена коррелирует другой показатель — коэффициент приживаемости мигрантов, который рассчитывается как отношение миграционного прироста к валовой миграции (сумма числа прибывших и выбывших) в расчете на 1000 человек населения [1. С. 202]. Данные, приведенные в табл. 4, показывают, что коэффициент приживаемости за 2011-2016 гг. сократился в 2,8 раза (с 813 до 295) в основном за счет резкого падения (более чем в 9 раз) коэффициента приживаемости в связях с развитыми западными странами. Таким образом, выявленные тенденции в динамике специальных коэффициентов миграционного обмена России с зарубежными странами свидетельствуют о снижении миграционной привлекательности регионов России.

В условиях сокращения численности населения трудоспособного возраста и необходимости ускорения экономического развития страны нынешние масштабы внешней миграции (миграционного прироста) недостаточны. Однако увеличить размеры миграционного сальдо и компенсировать естественную убыль населения в трудоспособном возрасте при низкой миграционной привлекательности России весьма проблематично. Для наращивания вклада иммиграции в увеличение численности населения России необходимо проведение активной миграционной политики по привлечению на постоянное место жительства мигрантов наиболее трудоактивных и репродуктивных возрастов, обладающих высоким человеческим капиталом и наиболее близких россиянам по культуре и менталитету категорий иностранных граждан.

Уровень образования иммигрантов

Миграция оказывает существенное влияние на качественные характеристики не только населения в местах вселения и выхода, но и на состояние рынков труда и качество рабочей силы. Под качеством рабочей силы понимается совокупность таких характеристик, как уровень образования и профессиональной подготовки, территориальная и профессиональная мобильность, состояние здоровья, сложившийся трудовой менталитет. Качество рабочей силы — важный аспект конкурентоспособности региона, в значительной степени определяющий возможность реализации конкурентных преимуществ, таких как выгодное экономикогеографическое положение, обеспеченность топливно-энергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами, развитая производственная база и инфраструктура, преобладание в структуре хозяйства перспективных в условиях рыночной экономики от- раслей, благоприятный инвестиционный климат и др.

В первую очередь, качество рабочей силы определяют профессионально-квалификационные характеристики. В связи с этим уровень образования и профессиональной подготовки мигрантов позволяют оценить потенциальные возможности повышения качественных параметров трудового потенциала страны и ее регионов.

Проблемы наращивания качества человеческого капитала через каналы иммиграции рассматриваются в работах как зарубежных, так и российских ученых. Среди зарубежных исследователей Д. Коулмен предложил оценивать вклад иммиграции в человеческий капитал путем отнесения чистой миграции (миграционного прироста) к числу живорождений. По его расчетам по 15 зарубежным странам вклад иммиграции в рождаемость в 2011 г. составил в Швейцарии — 81%, Норвегии — 78%, Австралии — 70%, Канаде — 55%, Австрии –48%, Италии — 44%, Германии — 43%, в США всего лишь 17%. Если эти тенденции сохранятся, население иностранного происхождения составит в этих странах большую часть коренного населения в ближайшие десятилетия [2. С. 49]. Цапенко И.П. отмечает, что уровень рождаемости среди иммигрантов, особенно в первые годы после переселения, зачастую выше, чем у коренного населения. Например, у турок, мигрировавших в Италию, этот показатель в 2 раза выше, чем у итальянцев [3. С. 101].

Иммиграция является активным фактором развития человеческого капитала. В подавляющем большин- стве стран ОЭСР каждая последующая волна иммигрантов, как правило, образованнее предыдущих. Например, если среди приехавших в Австралию в 1986-1995 гг. лица с образованием третьей ступени составляли 23%, то в 1996-2005 гг. — уже 36,6%, среди прибывших в Канаду — соответственно, 34 и 42,5%, в Швецию — соответственно, 21,5 и 35,8% [3. С. 79]. Указанные тенденции сохранились и в настоящее время.

Другая особенность, отмечаемая Цапенко И.П., состоит в том, что в большинстве развитых стран (Великобритании, Швейцарии, Франции, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Португалии) доля иностранцев, имеющих образование третьей ступени, даже превышает соответствующий показатель среди коренного населения [3. С. 79]. Вместе с тем в таких странах, как Германия, Финляндия, Нидерланды, Бельгия и США такой закономерности не наблюдается.

Для оценки уровня образования мигрантов в возрасте 14 лет и старше использовались данные текущего статистического учета прибывших в Российскую Федерацию и выбывших из нее. Уровень образования постоянного населения брался по данным переписей 2002 и 2010 годов. В связи с этим данные по образованию мигрантов и постоянного населения не совпадают по времени, имеют интервал в несколько лет, что следует учитывать при их сопоставлении.

В ряде работ по проблемам миграции выявлено, что уровень образования мигрантов, прибывающих в Россию из-за рубежа на постоянное место жительства в 2000-е гг., превышал соответствующий показатель для постоянного населения [4. С. 272]. Так, по данным за 2002-2006 гг. доля мигрантов с дипломами высшего профессионального образования составляла 18,0-19,8% против 16,0% среди всех россиян в возрасте 14 лет и старше (по данным переписи 2002 г.), со средним профессиональным образованием — 29,7-30,0%, что также выше соответствующего показателя для постоянного населения — 27,1%. В то же время среди мигрантов преобладают лица со средним общим образованием, которое имел в начале столетия каждый третий мигрант, тогда как среди всего населения — лишь каждый четвертый. Таким образом, мигранты, прибывающие в Россию в 2000-е гг., способствовали увеличению численности и доли лиц с профессиональным образованием, т.е. потенциально повыша- ли качество человеческого капитала в стране.

Численность прибывших мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню образования в 2011 и 2015 гг., тыс. человек

В период экономического кризиса (после 2010 г.) ситуация с наращиванием человеческого капитала за счет иммиграции изменилась. Численность мигрантов, прибывших в Россию в 2011-2015 гг. и имеющих образование, продолжала расти, увеличившись за эти годы на 207,7 тыс. человек, или на 62,4%. При этом наиболее высокими темпами выросла численность мигрантов с дипломом о высшем и среднем профессиональном образовании — соответственно в 2,2 и 1,9 раза. Численность прибывших мигрантов с низким уровнем образования (средним общим, основным общим и начальным) росла значительно медленнее: соответственно на 36,7; 20,9 и 43,5%. Сложившиеся различия в темпах роста численности отдельных категорий мигрантов с разным уровнем образования следует оценивать как положительную тенденцию (табл. 5).

Таблица 5

Table 5

|

Уровни образования |

2011 г. |

2015 г. |

2015 г., % к 2011 г. |

в % к итогу |

|

|

2011 г. |

2015 г. |

||||

|

Число прибывших из стран СНГ и других зарубежных стран, всего |

333,1 |

540,8 |

162,4 |

100,0 |

100,0 |

|

в том числе имели образование: |

|||||

|

высшее профессиональное |

47,7 |

104,9 |

219,9 |

14,3 |

19,4 |

|

неполное высшее профессиональное |

9,3 |

15,4 |

165,6 |

2,8 |

2,8 |

|

среднее профессиональное |

69,1 |

130,3 |

188,6 |

20,7 |

24,1 |

|

начальное профессиональное |

8,1 |

11,1 |

137,0 |

2,4 |

2,1 |

|

среднее общее |

94,6 |

129,3 |

136,7 |

28,4 |

23,9 |

|

основное общее |

23,0 |

27,8 |

120,9 |

6,9 |

5,2 |

|

начальное общее и отсутствие образования |

6,2 |

8,9 |

143,5 |

1,9 |

1,6 |

|

уровень образования не указан |

75,1 |

113,1 |

150,6 |

22,6 |

20,9 |

Источник : рассчитано по данным Росстата за 2011 г. и 2015 г. [5].

Number of arrived migrants aged 14 years and older by education levels in 2011 and 2015, thousand persons

Наблюдаются особенности структуры мигрантов по образованию по отдельным направлениям миграции.

Среди прибывших из стран СНГ темпы роста численности мигрантов с высшим и средним профессиональном образованием значительно выше — в 2,4 и в 1,9 раза, соответственно, чем среди прибывших из других зарубежных стран. Однако уровень образования мигрантов, прибывающих из стран СНГ далеко не одинаков. Наиболее велика доля мигрантов с высшим профессиональным образованием среди прибывших в 2015 г. с Украины — 29,0%, из Казахстана — 25,8%, Белоруссии — 19,5%. Эти показатели выше, чем в среднем среди всех международных мигрантов — 19,4%. Мигранты, прибывающие из стран Средней Азии, имеют низкий уровень образования — доля лиц с дипломами о высшем образовании составляет 10-14%. Учитывая, что мигранты из Средней Азии составляют более трети всех мигрантов (34,7%), общий уровень образования мигрантов, прибывших из стран СНГ, снижается. Еще ниже уровень образования мигрантов, прибывающих из Китая, Индии, Вьетнама, КНДР — доля лиц с дипломами о высшем образовании колеблется в пределах от 1 до 7%.

Из развитых западных стран, таких как Германия, США, Канада, Франция, Швеция, прибывают иммигранты с высокой долей лиц с высшим профессиональным образованием (30-50% и выше).

Однако миграционный поток из этих стран незначителен и перекрывается более крупными потоками из стран СНГ и других слаборазвитых стран, откуда прибывают в массовом порядке работники либо низкой ква- лификации, либо вовсе не имеющие образования.

В результате, общий уровень образования мигрантов, прибывающих в Россию, стал ниже, чем у постоянного населения. В 2015 г. доля иммигрантов с дипломами о высшем образовании составляла 19,4%, тогда как среди постоянного населения 23,4%, с дипломами о среднем профессиональном образовании — 24,1% и 31,2%, соответственно. При этом реальный уровень образования мигрантов был еще ниже, поскольку каждый пятый из них (20,9%) не указал, какое образование имеет. Можно предположить, что среди этой категории мигрантов большую часть составляют лица, не имеющие профессиональной подготовки (табл. 6).

Среди мигрантов, выбывающих из России, доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием значительно ниже, чем среди прибывающих, и выше доля выезжающих со средним общим образованием. Такие потоки складываются в основном со странами СНГ. Среди выбывающих в зарубежные страны преобладают мигранты высокой квалификации. Практически это означает, что даже те немногочисленные мигранты с высоким уровнем профессиональной подготовки и опытом работы, так необходимые российской экономике, в России не задерживаются. Более того в 2014 г. и 2015 год. Россия в миграционном обмене с развитыми зарубежными странами имела прямые потери кадров высшей квалификации. Так в миграционном обмене с Германией Россия за 2011-2015 гг. потеряла 1520 человек с высшим профессиональным образованием при общем положительном сальдо миграции.

Таблица 6

Уровень образования мигрантов в возрасте 14 лет и старше, среди прибывших в Россию в 2015 г., %

Education levels of migrants aged 14 years and older, among those who arrived to Russia in 2015 %

Table 6

|

Уровни образования |

Прибывшие мигранты, всего |

В том числе |

Постоянное население по переписи 2010 года |

|||

|

в пределах России |

международная |

из нее |

||||

|

СНГ |

другие зарубежные страны |

|||||

|

Число прибывших, в том числе имели образование: |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

высшее профессиональное |

26,1 |

27,1 |

19,4 |

20,0 |

14,3 |

23,41) |

|

неполное высшее профессиональное |

4,0 |

4,1 |

2,8 |

2,7 |

4,1 |

4,6 |

|

среднее профессиональное |

24,1 |

24,2 |

24,1 |

25,3 |

14,4 |

31,2 |

|

начальное профессиональное |

1,7 |

1,7 |

2,1 |

1,9 |

3,4 |

5,6 |

|

среднее общее |

21,7 |

21,4 |

23,9 |

23,0 |

31,1 |

18,3 |

|

основное общее |

7,3 |

7,6 |

5,2 |

5,4 |

2,6 |

11,0 |

|

начальное общее и отсутствие образования |

1,9 |

1,9 |

1,6 |

1,7 |

1,2 |

5,4+0,62) |

|

уровень образования не указан |

13,2 |

12,0 |

20,9 |

20,0 |

28,9 |

– |

1) Включая 0,6% послевузовского образования.

2) 0,6% не имели начального общего образования.

Источник : рассчитано по данным Росстата за 2015 г. [5].

В итоге, если рассматривать уровень образования иммигрантов в миграционном приросте, то получим следующую картину. По всем годам (2010-2014 гг.) доля иммигрантов с высшим и средним профессиональным образованием была ниже, чем соответствующие показатели для постоянного населения (по данным переписи 2010 г.) (табл. 7). Исключение составляет 2015 год, когда среди иммигрантов доля лиц с высшим образованием была значительно выше и составила 33,3% против 19,1% в 2014 г. и 23,4% по переписи 2010 го- да. Такое превышение связано с тем, что в 2015 г. резко возросло число прибывших иммигрантов с высшим образованием с 75,6 до 104,9 тыс. человек (на 38,7%), а сальдо миграции увеличилось с 46,5 до 68,0 тыс. человек (на 46,2%). Однако по одному году судить о кардинальных изменениях в уровне образования мигрантов некорректно, и вопрос требует дополнительного изучения. Кроме того, надо иметь ввиду, что в настоящее время уровень образования российского населения стал выше, чем был в 2010 г., по данным переписи.

Таблица 7

Распределение иммигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню образования в миграционном приросте, %

Distribution of migrants aged 14 years and older by levels of education in net migration, %

Table 7

|

Уровни образования |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

Постоянное население по переписи 2010 года |

|

Миграционный прирост, всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

в том числе имели образование: |

|||||||

|

высшее профессиональное |

14,3 |

12,9 |

15,5 |

14,2 |

19,1 |

33,3 |

23,41) |

|

неполное высшее профессиональное |

2,4 |

2,7 |

3,0 |

1,9 |

3,0 |

4,0 |

4,6 |

|

среднее профессиональное |

23,1 |

20,6 |

23,4 |

22,6 |

25,0 |

33,7 |

31,2 |

|

начальное профессиональное |

– |

2,5 |

2,3 |

1,8 |

2,0 |

0,4 |

5,6 |

|

среднее общее |

35,5 |

29,6 |

29,8 |

34,0 |

20,9 |

11,1 |

18,3 |

|

основное общее |

9,1 |

7,0 |

7,2 |

6,1 |

5,4 |

5,2 |

11,0 |

|

начальное общее и отсутствие образования |

2,4 |

1,8 |

1,9 |

1,5 |

2,6 |

1,1 |

5,4+0,62) |

|

уровень образования не указан |

13,2 |

22,9 |

16,9 |

17,9 |

22,0 |

11,2 |

– |

|

|||||||

Источник : рассчитано по данным Росстата за 2010-2015 гг. [5].

Таким образом, несмотря на положительную динамику роста в 20112015 гг. численности образованных и профессионально подготовленных мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию, в целом уровень образования мигрантов, в отличие от 2000-х годов, стал ниже по сравнению с уровнем образования постоянного населения.

Нынешний контингент мигрантов значительно хуже владеет русским языком, по сравнению с теми, кто прибывал в 1990-е годы.

Иными словами, качественный состав иммигрантов, прибывших в Россию в 2011-2016 гг., не способствовал наращиванию отечественного человеческого капитала.

***

Проведенный анализ дал возможность выявить следующие особенности современной иммиграции в России в период 2011-2016 гг.:

-

• ухудшение показателей результативности и приживаемости мигрантов вследствие снижения и без того низкой миграционной привлекательности России;

-

• снижение вклада иммигрантов в развитие отечественного человеческого капитала;

-

• уровень образования внутренних мигрантов выше, чем прибывающих из зарубежных стран. В 2015 году доля мигрантов с высшим образованием, перемещающихся в пределах России, составила

-

27,1 % против 19,4% среди иммигрантов.

Качественных сдвигов в структуре иммигрантов можно достичь при следующих условиях:

-

• осуществления кардинальных сдвигов в структуре занятости за счет ускоренного развития отраслей с высокой добавленной стоимостью, сокращения спроса на низкоквалифицированную рабочую силу и стимулирования привлечения в наукоемкие отрасли интеллектуальных ресурсов из числа высококвалифицированных специалистов, пред-

- принимателей, инвесторов, ученых, талантливой молодежи;

-

• решения на государственном уровне вопроса профессиональной подготовки трудовых мигрантов из стран СНГ в целях обеспечения российского рынка труда иностранными кадрами требуемой квалификации;

-

• повышения территориальной мобильности российских трудовых мигрантов, имеющих более высокий уровень профессиональной подготовки по сравнению с иммигрантами.

Список литературы Современная иммиграция в России: особенности 2011-2016 годов

- Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Практическая демография. - М.: ЦСП, 2005. - 280 с.

- Коулмен Д. Мигранты и миграция в Европе в XXI веке: тренды, меры регулирования и прогнозы на будущее // Международная миграция населения и демографическое развитие. - М.: Проспект, 2014. - 210с.

- Цапенко И.П. Управление миграцией: опыт развитых стран. - М.: Academia, 2009. - 384с.

- Инновационная экономика: занятость, трудовая мотивация, эффективность труда. - М.: Экономика, 2011. - 430 с.

- Статистический бюллетень «Численность и миграция населения Российской Федерации» - М.: Росстат, 2011-2016.