Современная нотация: новаторство или традиция?

Автор: Ступницкая М. А., Кравченко А. А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 6-1 (105), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена весьма актуальной для современной музыкальной практики проблеме фиксации композиторской идеи в нотном тексте. Особое внимание уделяется вопросу использования новаторских и традиционных форм записи академической музыки. Исследуется историческая преемственность в применении недетерминированной нотации (нестандартных символов, графических и буквенных обозначений), а также выявляются актуальные тенденции в современной практике, направленные на расширение возможностей нотного письма. В ходе проведённого сравнительно-текстологического анализа нотных материалов разных исторических периодов авторы приходят к выводу, что альтернативные способы записи, вошедшие в практику во второй половине XX-XXI вв., во многом возрождают опыт прошлых эпох. Изучение приемов запечатления музыки также показало, что современные композиторы расширяют арсенал нотных обозначений, вводя в обиход ранее не использованные знаки.

Современная нотная запись, недетерминированная нотация, альтернативные способы фиксации музыки, музыкальный текст, современная музыкальная практика, интерпретация

Короткий адрес: https://sciup.org/170210594

IDR: 170210594 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-1-17-28

Текст научной статьи Современная нотация: новаторство или традиция?

Музыка как одна из самых древних форм искусства всегда была неотъемлемой частью культуры. С момента своего возникновения она претерпела значительные изменения, как в плане средств музыкальной выразительности, жанров и стилей, так и в отношении способов её запечатления. Нотация как система письменной фиксации композиторской идеи играет ключевую роль в сохранении и распространении музыкального наследия. На настоящий момент эта проблема является одной из самых актуальных и для композиторского, и для исполнительского творчества, поскольку в современной практике наряду с традиционной линейной записью, активно используются альтернативные формы. Последние в свою очередь являются отражением глубоких трансформаций, произошедших в музыкальном искусстве XX-XXI столетий (в том числе связанных с распространением новых композиторских техник, обновлением форм, жанров и образного строя, расширением средств выразительности и приемов игры на инструментах, использованием дополнительных технических приспособлений, расширением функции исполнителя и др.), в которых реализовалось стремление авторов и интерпретаторов к свободе самовыражения, созданию оригинального художественного продукта.

Проблема современной нотации находится в центре внимания ученых-музыковедов. Различные ее аспекты получили освещение в трудах А.С. Александровой [1, 2], Е.А. Дуби-нец [3], Ю. Гонцова [4], О.А. Литвиновой [5], А.А. Перепелицы [6], Е.Н. Пирязевой, [7], Р.Л. Поспеловой [8], А.С. Соколова [9]. В названных работах раскрываются особенности функционирования и эволюции нотной записи на разных исторических этапах, выявляются формы запечатления музыки, которые вводятся в обиход композиторами XX столетия и нашего времени и предпринимаются попытки их типологизации. Вместе с тем в данной статье исследовательский интерес направлен на изучение вопроса о соотношении новаторства и традиции в альтернативных способах фиксации музыкальной идеи, используемых композиторами второй половины ХХ – начала ХXI вв., который в свою очередь еще не становился предметом научного рассмотрения.

Прежде всего следует обратиться к понятию «нотация», которым в настоящий момент оперирует музыковедедение. Так, исследователь П.Н. Ренчинцкий понимает под ним в широком смысле «искусство графического выражения, т. е. выражения музыки в каких-либо условных письменных знаках, иными словами, это - способ воплощения элементов музыкальной речи в графике, т. е. в тех или иных «изображаемых» путем их „начертания“ условных письменных знаках, выражающих с той или иной степенью точности как те звуки, из которых состоит изложенная письменно музыка, так и то, как она должна быть исполняема» [10, с. 83]. Согласно определению В.А. Вахромеева, нотация - это «система графических знаков, применяемых для записи музыки, а также сама запись музыки» [11, с. 1023]. Зарубежные исследователи И. Бент и Д. Хейли в музыкально-энциклопедическом издании трактуют её как «визуальный аналог музыкального звучания, или запись слышимого или воображаемого, или ряд визуальных указаний для исполнителей» [12, с. 333].

К этому следует добавить, что нотация как способ записи музыки появилась не сразу, а постепенно выкристаллизовывалась в ходе длительного развития композиторской и исполнительской практик. При этом ее специфичность на разных исторических этапах определялась особенностями музыкальной культуры, в частности, формой бытования последней - устной или письменной.

Так, в Древнем мире музыканты не всегда прибегали к записи своих художественных идей, поскольку их творчество опиралось на свободное импровизирование. Однако найденные при археологических раскопках артефакты - дощечки и папирусы с нотными знаками - позволяют сделать вывод, что уже в те далёкие времена предпринимались попытки увековечить плоды творческих усилий на «материальном носителе». Интересно, что тогда единой системы фиксации музыки не существовало: в Древнем Египте применялись разные символы; в Древней Греции использовалась буквы; древнекитайские музыканты прибегали к иероглифическому способу.

В средневековой музыкальной практике постепенно формируется унифицированный подход к вопросу письменного запечатления музыкальной идеи. В обиход входит система записи звуков на горизонтальных линейках (примерно в XI веке), изобретение которой приписывается итальянскому монаху, учёному-музыканту и педагогу Гвидо Аретинскому.

Это стало весьма примечательным событием, поскольку такой способ значительно повысил как точность фиксации сочинения автором, так и воспроизведения его исполнителем.

В дальнейшем нотация совершенствовалась, адаптировалась под нужды развивающегося музыкального творчества, и к XVI столетию в практику вошла та линейная система, которая в своей основе остаётся актуальной и на современном этапе. На настоящий момент она вмещает в себя нотный стан, унифицированный набор ключей и знаков, обозначающих высоту звука, его длительность (ритмический рисунок), размер такта (метр), темп, агогику, динамику, характер артикуляции и фразировки, аппликатуру и многое другое.

Однако нужно отметить, что в XX веке сложившиеся в ходе долгого исторического пути принципы записи музыки претерпели существенную модернизацию. Последняя затронула прежде всего область экспериментального творчества. Смена эстетических и художественных ориентиров, трансформация музыкального мышления, расширение звуковыразительных средств, а также активное внедрение нетрадиционных исполнительских приёмов - все это обусловило процесс «инвентаризации» традиционных подходов к фиксации музыки и отказ от последних в пользу новых. Начиная со второй половины прошлого столетия, в практике укореняются различные альтернативные способы, суть которых заключается в использовании условного (недетерминированного) характера нотного письма, без точного указания звуковысотной, ритмической и других составляющих.

В рамках нелинейной системы композиторы стали применять достаточно разнообразные виды визуализации музыкального текста, в том числе графические (горизонтальные, вертикальные, волнообразные линии, контуры различной конфигурации), геометрические (круги, треугольники, прямоугольники и т.п.), символические, буквенные, иероглифические, цифровые, изобразительные (предметы, образы человека, животного и растительного мира). В качестве нотного материала также могут выступать всякого рода таблицы, схемы, рисунки, матрицы.

Можно говорить о том, что нотация в современной практике зачастую носит индивидуализированный характер, поскольку явля- ется плодом творческих изысканий конкретного композитора и обладает некой степенью уникальности. Существенно, что изобретаемые знаки могут создаваться автором специально с целью фиксации только одного музыкального произведения. В качестве ярких примеров можно привести партитуры Э. Брауна, С. Буссоти, К. Кардью, Дж Кейджа, Я. Ксенакиса, Х. Лахенмана, К. Пендерецкого, М. Фелдмана, Р. Хаубеншток-Рамати, К. Штокхаузена, О. Бочихиной, В. Горлинско-го, Э. Денисова, В. Екимовского, Д. Курляндского.

Необходимо отметить, что данный подход был задан авангардным искусством, получившим развитие в первой половине XX века, приоритетом которого стало отрицание классических норм, в том числе и форм записи музыкальной идеи. Недетерминированная нотация в свою очередь стала отражением весьма интересной тенденции: угасания гегемонии композиторской воли и усиления творческой инициативы интерпретатора. Такого рода художественное экспериментирование открыло путь к интуитивному прочтению музы- кального текста. Наряду с этим возросла роль импровизационного начала в самом акте презентации музыки. Автор в определённой степени переадресовал исполнителю сочинительскую функцию.

В этой связи закономерен вопрос: вошедшие в практику альтернативные способы фиксации музыки являют собой результат экспериментаторских устремлений и творческих находок музыкантов второй половины XX-XXI столетий, или все же идеи преображения нотной системы черпаются в опыте прошлых эпох?

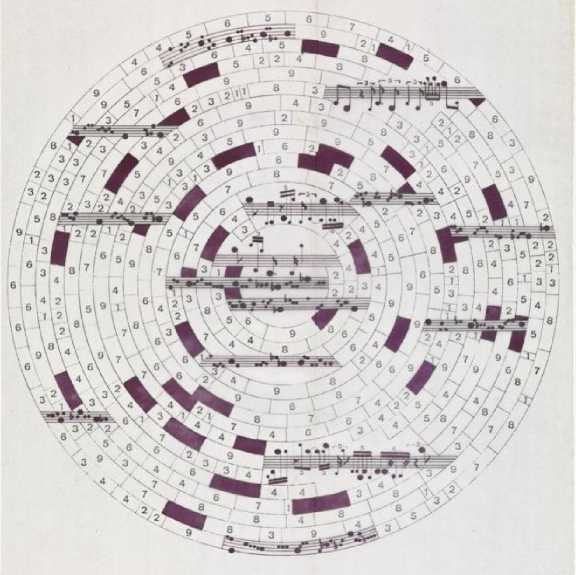

Для начала обратимся к одному из распространённых видов нотации, которая применяется современными композиторами – циркулярной записи . В её основе лежат визуальные символы круга и спирали . Примеры их использования можно встретить в композициях Дж. Кейджа («Sonatas and Interludes» для подготовленного фортепиано, 1946-1948), К. Штокхаузена («Refrain», 1974-1975), Х.-М. Куадрени («Aronada», 1971), А. Кнайфеля («A prima vista», 1972), Э. Денисова («Пение птиц», 1969) (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Э. Денисов. «Пение птиц»

Рис. 2. Х.-М. Куадрени. «Aronada»

Посредством введения в нотный текст изображения названных символов, композиторы репрезентируют определенные содержательные импульсы, часто связываемые с темой вечности, связи времён, этапов жизни человека, возвращения на круги своя и т. п.

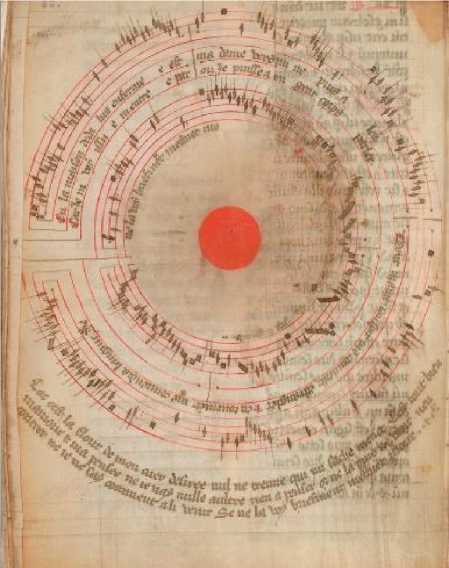

Однако если мы обратимся к старинным изданиям, то обнаружим, что данная симво- лика имела место в обиходе музыкантов более ранних эпох – Средневековья, Возрождения, а также XVII и XVIII веков. В качестве примера стоит привести балладу «En la maison Dedalus» («В доме Дедала») неизвестного автора, сочинённую в 1375 году (рис. 3).

Рис. 3. Аноним. «En la maison Dedalus» («В доме Дедала»)

Как видно из иллюстрации, нотные станы расположены по центрическим кругам, напоминающим лабиринт. Нужно отметить, что это вокальное произведение представляет собой лирическую исповедь, в которой раскрываются чувства влюбленного юноши: его душевные терзания, сомнения. Использование композитором такой визуальной конструкции представляется отнюдь не случайным, поскольку она символизирует трудный путь человека к обретению счастья, сопряженный с томительными, а часто и безуспешными поисками взаимной любви, безвыходностью жизненных ситуаций (как в лабиринте), тщетностью мечтаний и осознанием недостижимости желаемого.

Изображение круга обнаруживаются и в Каноне в честь короля Генриха VIII, прославляющем союз домов Йорков и Ланкастеров, неизвестного автора (написан около 1516 года). В музыкальной хвале знатным правителям Англии данный визуальный знак красноречиво, воочию указывает на незыблемость династических уз и вечное пребывание в высшей власти.

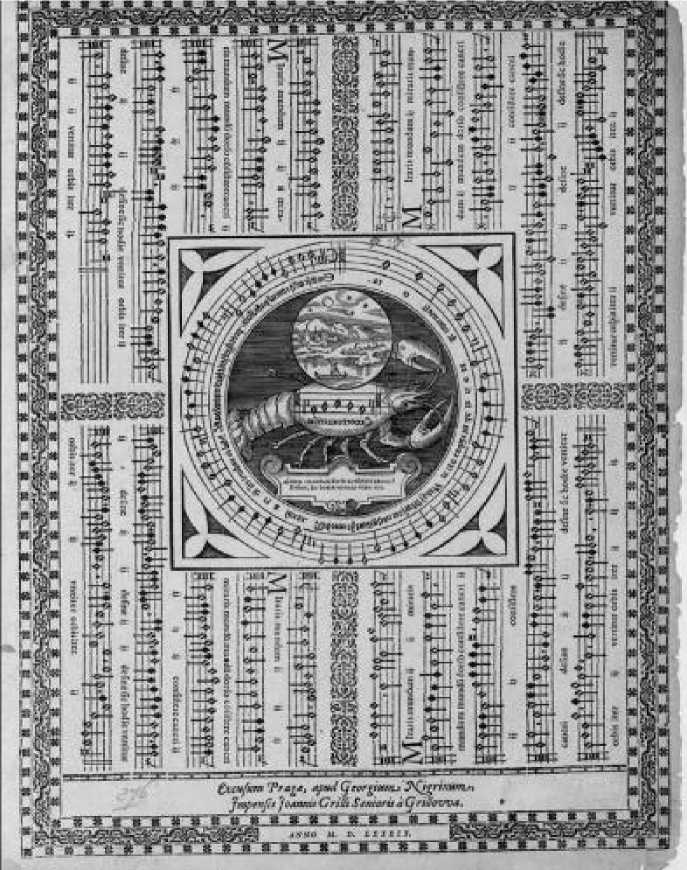

Символика круга обнаруживает себя и в Краковском каноне премонстрантов «Miraris mundum», сочинённом в 1589 году. Приблизительный перевод его названия звучит следующим образом: «ты восхищаешься миром». Адресация опуса католическим монахам ордена регулярных каноников, как и название, безусловно, свидетельствует о музыке духовного содержания. В этом контексте присутствие знака, обозначающего совершенство и единство, бесконечность бытия и безграничность Божьей силы, вечность и бессмертие, вполне объяснимо и закономерно (рис. 4).

Рис. 4. Аноним. Краковский канон премонстрантов «Miraris mundum»

Примечательно, что обозначения рассматриваемого символа встречаются и в литературе более позднего этапа развития музыкального искусства. Пример тому – сочинение конца XVIII века «Континентальная гармония» У. Биллингса (1794). В данном случае вписанный в ноты круг – воплощение идеальной формы – весьма согласуется с программным заголовком произведения.

Как видно, практика использования спирали и круга появилась в весьма отдаленные эпохи. Музыканты прибегали к ним как к способам кодирования в тексте глубоких смыслов. Вместе с тем нельзя не признать, что в творчестве композиторов второй половины XX – начала XXI вв. циркулярная запись заметно преображается. Если в прошлом авторы использовали рассмотренные символы как некий дополнительный визуальный элемент, вписываемый во вполне традиционный нотный текст, то современные композиторы переводят их в статус единственного презентанта музыкально-художественной мысли, самостоятельно, без участия линейной записи, транслирующего идейное содержание композиции.

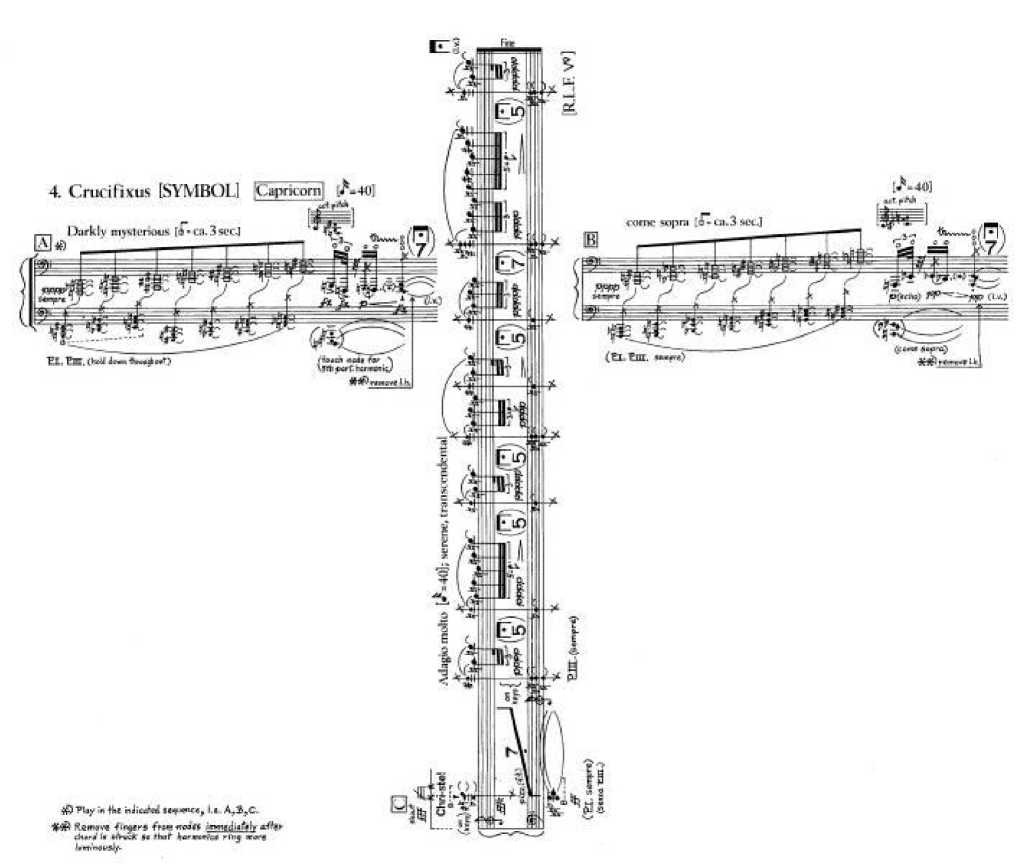

В музыкальной практике нашего времени также используется символ креста , изображённый в виде перпендикулярно идущих нотных станов, который в свою очередь означает распятие Христа и связан с раскрытием темы смысла бытия. Яркие примеры использования подобной записи композиторами второй половины ХХ столетия и начала XXI века – «Распятие Иисуса Христа» С. Курёхина (1987-1996), «Симфония-крест № 1» О. Горбатова (2001), «Макрокосмос № 4» Дж. Крама (1972-1979) (рис. 5).

Рис. 5. Дж. Крам. «Макрокосмос № 4»

В этом произведении автор поднимает сложные философские проблемы, связанные с признанием Вечности «как единственного пространства, не имеющего конечности бытия» [13, с. 1]. Само программное название произведения, безусловно, раскрывает заданную композитором художественную тему. Однако визуализация последней в образе креста значительно усиливает и конкретизирует содержательный компонент опуса.

Вместе с тем введение данного знака в нотный текст трудно причислить к творческому открытию современных музыкантов.

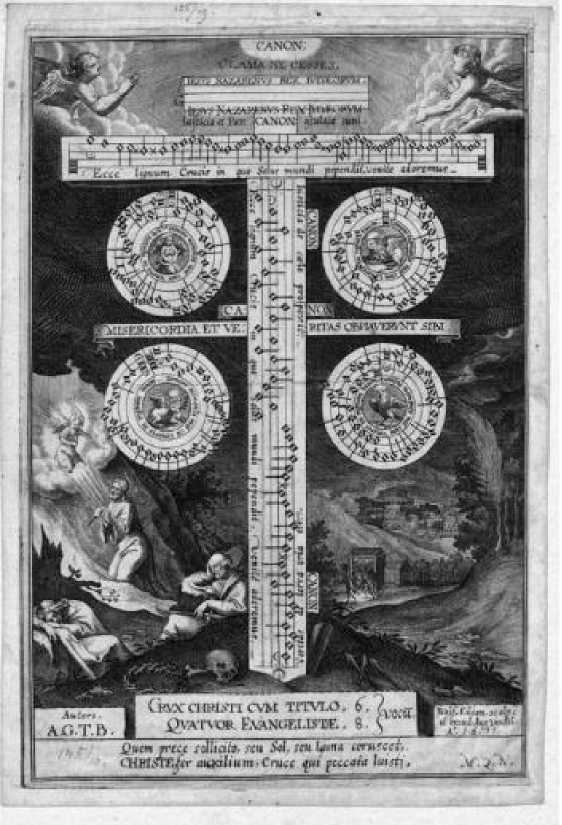

Дело в том, что запись музыки при помощи изображения этого символа была распространена уже в музыкальной практике эпохи Барокко. Об этом со всей очевидностью свидетельствуют сохранившиеся старинные рукописи. В качестве примера можно привести сочинения Т. Морли «A Plaine and Easy Introduction to Practicall Musicke» («Простое и доступное введение в практическую музыку»), П. Мессенса «Per signum Crusis» («Крестное знамение»), А. Гумпельшаймера «Crux Christi» («Крест Христа») (рис. 6).

Рис. 6. А. Гумпельшаймер. «Crux Christi»

Многочисленные крестообразные эмблемы предваряют сборник месс Хуана дель Вадо, адресованный для исполнения в церкви во время богослужений. Их использование в сочинении, написанном на библейские сюжеты и христианские тексты, вполне закономерно и весьма присуще в целом музыкальной прак- тике барокко. Интересно, что приведенная выше иллюстрация нот Адама Гумпельшай-мера демонстрирует одновременное применение данного символа с изображением круга. Этот смысловой «тандем» направлен на презентацию автором посредством броского визуального посыла духовного содержания му- зыкального опуса: философско-нравственных размышлений о Боге и вере, смысле человеческого бытия.

Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что крестообразное запечатление нотного текста в европейской музыке имеет многовековую традицию. Важно отметить, что и современные авторы, и музыканты прошлого прибегают к его использованию тогда, когда возникает необходимость подчеркнуть важность христианских традиций и ценностей, раскрывающихся в таких определяющих понятиях как вера, любовь, жертвенность, искупление, и тем самым свя- зывают музыкальное искусство с фундаментальными вопросами религии и культуры.

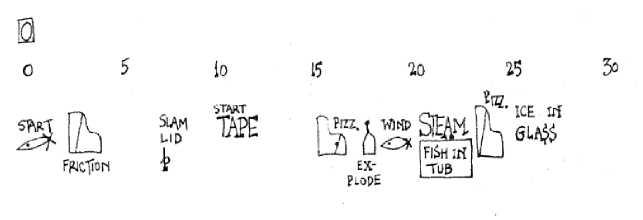

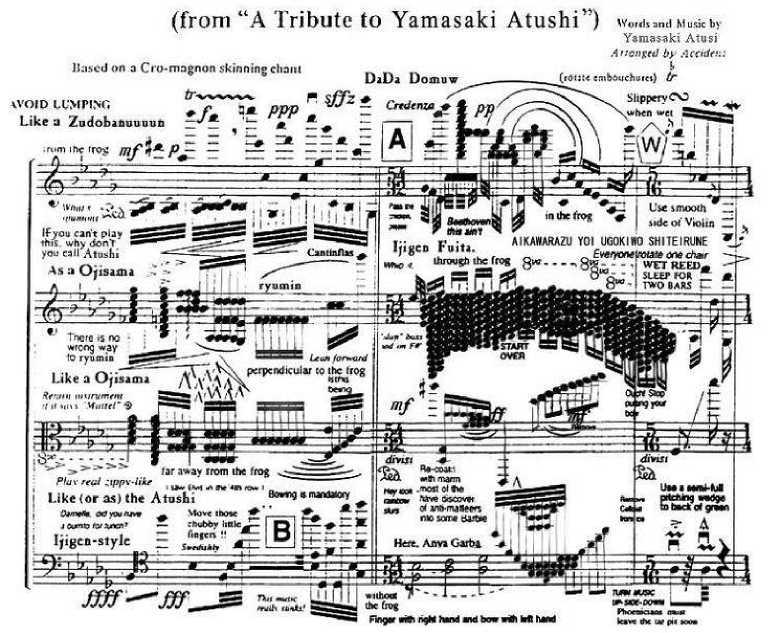

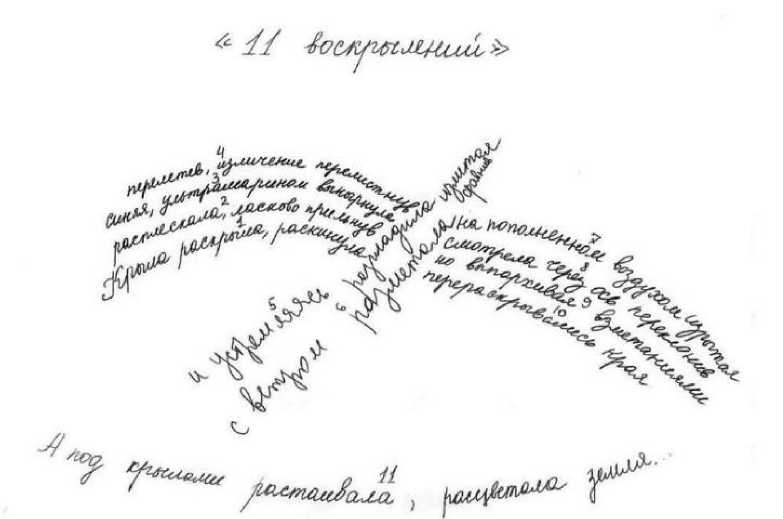

В современной практике большое распространение получила и так называемая визуальная имитация . В её основе лежит нотная запись в виде геометрических и абстрактных фигур, линий и символов, букв и цифр, а также изображений предметов окружающего мира и портретов. Такое оформление музыкального текста можно найти, например, в композициях «Water Walk» («Прогулка по воде», 1959) Дж. Кейджа, «Treatise» («Трактат», 1963-1967) К. Кардью, «Atushi Odjisama and Ijigen waltz» (2020) Асуци Ямасаки (рис. 7 и 8).

Рис. 7. Дж. Кейдж. «Water Walk»

ATUSHI OJISAMA and IJIGEN WALTZ

Рис. 8. Асуци Ямасаки. «Atushi Odjisama and Ijigen waltz» (2020)

Интересно, что визуальную имитацию используют не только музыканты, но поэты и писатели XX столетия и современности (рис. 9 и 10).

Рис. 9. О. Иорина. «11 воскрылений»

Рис. 10. Г. Аполлинер. «Заколотая горлинка и фонтан»

Вместе с тем история музыкального искусства хранит факты подобного «опредмечивания» композиторской идеи и в более ранние эпохи. Так, к её образцам следует отнести образцы из музыкальной практики XV, XVIII и

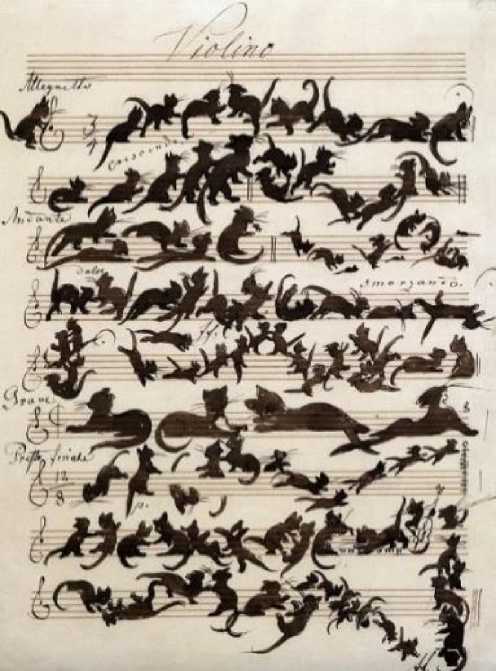

XIX веков: рондо «Belle bonne» («Красивая горничная») Б. Кордье (сочинено примерно в 1400 году), «Гулливер-сюита» Г.-Ф. Телемана (1728), «Кошачья симфония» М. фон Швинда (1868) (рис. 11).

Рис. 11. М. фон Швинд. «Кошачья симфония»

Представленный пример весьма интересен тем, что был создан не композитором, а художником как некий шарж на музыку. Он демонстрирует запечатление текста в виде «кошек», расположенных на нотоносцах в совершенно различных позах. Примечательно, что оригинальная идея записи музыки подобным «живописным» образом не только проиллюстрировала образное содержание опуса, но и открыла путь к синтезу звука и изображения, обнаружив в XIX веке те «парадоксальные» формы фиксации сочинений, которые окажутся востребованными у композиторов последующих столетий.

Весьма примечательно, что современные авторы, увлеченные художественным экспериментом, ввели в музыкальный обиход буквенные и цифровые обозначения. Такой подход, на первый взгляд, демонстрирует новаторское достижение композиторов второй половины XX – начала XXI вв. Однако обращение к сохранившимся образцам старинных рукописей свидетельствует о том, что во многом поздняя практика возвращает из небытия утерянный опыт, в котором музыка запечатлевалась при помощи разных алфавитов и цифр. В частности, используются те виды но- тации, которые применялись древнеегипетскими, древнегреческими, средневековыми и ренессансными мастерами.

Интересным примером пересечения традиции и новаторства служит «Глоссарий» – опус современного немецкого композитора Д. Шнебеля, в котором автор использовал разные системы нотозаписи: готические буквы, невменную, мензуральную, классическую и авангардную нотации. Введение столь широкого спектра разных способов фиксации музыки объясняется идеей произведения, заключающейся в демонстрации «словаря» нотной письменности, преображавшейся на разных этапах истории. С помощью такого рода «иллюстрации» композитор представил слушателю необъятное пространство музыкальной практики, охватывающее несколько миллениумов.

Отмеченная преемственность прослеживается и в использовании композиторами второй половины XX – начала XXI столетий так называемых текстовых партитур . В качестве примеров назовем «Вечеринку» К. Ладика (1969), «Соло для голоса 61» Дж. Кейджа (1970), «Телефонный блюз» Л. Ори (1974), «Геоглифы Наски» Б. Гая

(2001), ряд композиций Х.-М. Квадрени и О. Пратса. Их основу составляют буквы, слова, словосочетания, предложения, взятые в последовательности или без нее. Вместе с тем если старинные буквенные системы являли собой результат поиска наиболее адекватных форм письменной фиксации музыкальной мысли с целью ее точного воплощения, то современный подход идет в противоположном направлении: транслирует сознательный уход от конкретности ради достижения многозначности реализуемых при помощи таких знаков музыкальных идей, смыслов и художественных результатов.

Рамки статьи не позволяют обозреть весь арсенал приемов фиксации музыки, используемый композиторами второй половины XX – начала XXI вв. Поэтому внимание было сосредоточено на наиболее показательных, на наш взгляд, примерах пересечений нотопис-ного опыта разных эпох. Между тем важно заметить, что, исходя из необходимости обновления выразительных ресурсов, современная практика значительно расширила способы и формы запечатления музыки (этот процесс еще находится в движении). Сложная организация звукового пространства потребовала поиска новых визуально-графических обозначений в тексте. Сложные схемы, объекты-аббревиатуры, матрицы, геоглифы, табличные партитуры применяют авторы, опирающиеся в своем творчестве на электронные и компьютерные технологии. Впечатляюще выглядят «нотные» тексты Я. Христу («Эпицикл»), Б. Ино («Музыка для аэропортов»), С. Райха («Музыка маятника»), К. Пендерецкого («Полиморфия»), К. Кардью («Трактат»), М. Варгас («Охранники»), Г. Штеблера («Красное на черном»), П. Чана («Партитура для 7-ого света») и многих других композиторов. Они воочию демонстрируют беспрецедентные попытки многих авторов придать нотной записи трехмерные объемы, насытить яркой цветовой палитрой, облечь в зримую форму колла- жа или комикса, а также расширить ее границы, создав некий синтезированный музыкально-художественный текст, в котором взаимодействуют нотный знак, слово, математические символы, изобразительная иллюстрация и т. д.

Проведенный анализ позволяет прийти к определенным выводам. Несмотря на всю оригинальность нотации, используемой композиторами второй половины XX – начала XXI столетий, было бы ошибочным относить её всецело к достижениям современных музыкантов. Как видно из представленного материала, использование символических, буквенных, графических обозначений для записи музыки имеют довольно длительную историю своего бытования. Примеры подобной музыкальной письменности обнаруживаются в практике Древнего мира, Средневековья, Возрождения, Барокко, Романтизма. Поэтому отвечая на вопрос, поставленный в начале исследования, приходится констатировать, что творческие находки музыкантов наших дней в определенной мере являют собой возрождение утраченных традиций. В этом смысле обращение к опыту предыдущих поколений образует важную связующую нить, которая служит действенным инструментом против забвения музыкальной культуры прошлого. В то же время следует признать, что композиторы второй половины XX – начала XXI вв. внесли и собственную лепту в развитие системы записи музыки: значительно обновили и расширили ее возможности.

Кардинальные преобразования, предпринятые смелыми экспериментаторами, обозначили проблему, в рамках которой возникает вопрос о том, не назрела ли необходимость переосмысления термина «нотация» и внесения в него ряда уточнений. Думается, что его постановка определяет одну из координат дальнейшего изучения современных форм и способов письменного воплощения музыкального текста.