Современная политика развития российских регионов и происходящие изменения в жизни малых городов

Автор: Воропаева А.В., Коростелева Л.Ю.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность статьи связана с изменениями государственной политики по приоритетам пространственного развития России в сторону малых городов и сельских поселений. Новые национальные проекты ставят перед ними трудные задачи в силу недостаточного числа профессиональных работников по реализации государственных политических вопросов. Авторы анализируют системные меры, принятые для решения поставленных проектами задач в Дальневосточном федеральном округе, в т.ч. ключевой проблемы – демографической, с чем связан продолжающийся миграционный процесс. Показаны социальные проблемы Приморского края, в частности в малых городах Спасск-Дальний и Большой Камень, потери населения из-за миграционных процессов, требующих наличия приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры. Авторы обращают внимание на значение и недостатки специально разработанного Индекса качества городской среды. В век технологий особо отмечается необходимость в регионах новой культуры управления, его эффективность, ответственность. Авторы выдвигают суждение об изменениях в молодежной политике, предлагают возможные решения проблем образования в малых городах и на селе. Результаты исследования могут быть рекомендованы управленческим структурам регионов.

Пространственное развитие России, малые города, миграционные процессы, инфраструктура, унификация, разнообразие, образование, здравоохранение

Короткий адрес: https://sciup.org/170211061

IDR: 170211061

Текст научной статьи Современная политика развития российских регионов и происходящие изменения в жизни малых городов

Политика приоритетов пространственного развития России в сторону малых городов и сельских поселений дает определенные возможности перепрофилирования устаревших предприятий и производств, использования уникальных особенностей территорий, укрепления их особой роли в социокультурной идентичности. В своем послании Федеральному cобранию в феврале 2024 г. президент России В.В. Путин уделил большое внимание всестороннему развитию регионов и предложил определить перечень 200 крупных и малых городов, для каждого из которых должен быть разработан и реализован свой мастер-план по развитию и поддержке, включая и такой механизм, как инфраструктурные кредиты1.

Новые национальные проекты бросают серьезный вызов регионам в силу недостаточности сегодня в стране профессиональных работников по реализации государственных политических задач. Для привлечения большого числа людей нужны системные меры, которые в настоящее время уже проводятся и становятся ощутимыми в некоторых решениях данной проблемы. Источниками информации являются первичные и вторичные статистические данные, законодательные и нормативные акты, находящиеся в откры- том доступе материалы Росстата, Минэкономразвития РФ и собственные авторские полевые исследования.

Если взять, например, Дальний Восток, то фундаментальной базой системных мер является дальневосточная ипотека. По данным Росстата, впервые в истории средняя цена за кв. м жилой площади в Дальневосточном федеральном округе составила 147 тыс. руб. – ниже, чем по федерации (167 тыс. за кв. м). Дальневосточная ипотека за 4 года существования позволила частично решить проблему, которая существовала практически 30 лет и заключалась в том, что на Дальнем Востоке стоимость жилья всегда была выше, чем в европейской части страны. С 2024 г. по поручению президента России заработала и арктическая ипотека.

Кроме того, объявлена важнейшая программа – арендное жилье для востребованных специалистов, которым еще нужно на месте решить вопрос окончательного переезда. Уже сдаются в аренду квартиры во Владивостоке и Анадыре по цене, составляющей треть от рыночной. В нынешнем 2025 г. к программе добавятся Благовещенск, Якутск, Магадан и другие города.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков1 подчеркнул, что средняя зарплата на территориях опережающего развития на 45% выше, чем в остальных регионах России, что способствует формированию так называемых дальневосточных 3 Д – доступное жилье, достойные зарплаты и интересный досуг. В 2024 г. объем инвестиционных проектов составил 10 трлн руб., введено около 1 000 предприятий. Ожидается, что такая динамика сохранится, а к 2030 г. будет создано 250 тыс. новых рабочих мест2.

Более того, подписано соглашение о совместном развитии острова Большой Уссурийский между Россией и Китаем. Это мощный туристический район, а вместе с тем – мост между двумя народами. Планируется, что построенный мост на уникальный о. Большой Уссурийский предоставит возможность жителям Хабаровска через погранпереход за час оказаться в Китае, а жителм Китая, соответственно, посетить этот остров. Помимо того, планируется развитие проекта «Большой Владивосток» и строительство города-спутника3, чему способствует и созданная Единая дальневосточная авиакомпания, позволяющая проще добираться в регионы ДФО, притом по сниженным ценам на билеты.

Одна из самых заметных строек в Дальневосточном регионе сегодня – это космодром «Восточный» в Амурской области, откуда с 2016 г. стартуют спутники и ракеты-носители.

Особое значение имеет национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры», включающий 9 федеральных проектов. Помимо создания транспортного маршрута «Россия» (скоростная автомобильная дорога М-12 «Восток»), он касается развития морских портов и Северного морского пути, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и СевероЗападного бассейнов, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона и Центрального транспортного узла, высокоскоростных железнодорожных магистралей и региональных аэропортов. Также в ближайшее время завершится второй этап строительства и модернизации судоверфи «Звезда» в Большом Камне – малом городе Приморского края.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что основными направлениями уже выполненной работы стали расширение экспорта готовой продукции и услуг в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение благоприятного инвестиционного климата, рост деловой активности, а также создание территорий опережающего развития (ТОР) с налоговыми льготами и другими преференциями для предприятий. Вся работа проделана при поддержке нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство»1.

Вместе с тем одной из ключевых проблем российских регионов и, в частности, Дальнего Востока является демографическая. Как подчеркнул российский экономист и демограф, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Ю.А. Авдеев, за последние десятилетия Дальневосточный макрорегион потерял порядка 25% своей численности, что эквивалентно населению Приморского края, и пока тенденцию убыли населения не удается переломить. В этой связи «нужен серьезный разговор с теми, кто сегодня принимает решения»2.

Действительно, до 2024 г. все регионы ДФО имели отрицательный коэффициент миграционного прироста, а за 11 месяцев 2024 г., когда начали функционировать национальные проекты, второй раз в истории на Дальнем Востоке положительный миграционный прирост составил 14 тыс. чел.3 По сравнению с 2018 г. улучшились показатели 6 регионов: Магаданской (57%), Еврейской автономной (22%) и Амурской (6%) областей, Республики Бурятия (49%), Хабаровского (37%) и Забайкальского (21%) краев. Можно с осторожностью говорить, что изменение коэффициента свидетельствует о повышении миграционной привлекательности этих дальневосточных регионов, а значит улучшении их экономической и социальной обстановки. В то же время миграционный приток сменился убылью в Чукотском автономном округе и Сахалинской области, что отражает снижение миграционной привлекательности данных регионов. Возможно, эти изменения в некоторой степени связаны с сокращением мобильности граждан вследствие пандемии COVID -19.

В целом можно в определенной степени утверждать, что сдвиг в пространственном развитии восточных регионов России произошел. В августе 2020 г., будучи на Дальнем Востоке, Михаил Мишустин отметил, что правительство поставило цель в ближайшие 4 года добиться, чтобы в этом регионе «все показатели качества жизни людей, экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России»4. Но стоит подчеркнуть, что пока миграционный отток населения Дальнего Востока остается реальной проблемой. Его масштабы уменьшаются, но очень медленно. Пока опросы жителей ДФО показывают, что каждый третий по-прежнему имеет желание переехать в другой макрорегион1.

Малые города особенно чувствительны к оттоку населения. Взять, к примеру, данные статистики по Спасску-Дальнему и Большому Камню – малым городам Приморского края. Приведенные в таблице данные показывают, что эти два города вплоть до 2022 г. теряли население из-за миграционных процессов. Тенденцию все же удалось переломить в 2022 г., но незначительно (см. табл. 1).

Таблица 1

Показатели миграционного прироста городов Большого Камня и Спасска-Дальнего, чел.

|

Миграционный прирост |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

Большой Камень |

–137 |

–43 |

–1 143 |

492 |

н/д |

|

Спасск-Дальний |

–85 |

–42 |

–131 |

16 |

н/д |

Составлено по: opt=570600020202021202220232024 (проверено 01.02.2025).

Исследователи отмечают, что «миграционные потери обусловлены не только уровнем жизни людей, характерным для муниципального образования, но и возможностями его экономики, причинами личного и семейного характера» [Малые города… 2019: 288].

Как известно, в Большом Камне на протяжении последней пятилетки ведется работа по обеспечению загрузки судостроительного комплекса «Звезда» новыми заказами на долгосрочный период, управляемого Роснефтью, Роснефтегазом и Газпромбанком. В планах города и организация морских перевозок, и расширение границ города, и реализация мер по строительству жилых микрорайонов для работников судостроительного комплекса «Звезда». При этом стоит учитывать важные нюансы. В сентябре 2019 г. на Восточном экономическом форуме помощник президента России Андрей Белоусов отмечал, что «кадровые проблемы становятся основным вызовом для улучшения инвестиционного климата. На Дальнем Востоке этот вопрос стоит особенно остро. «Были на “Звезде” (судостроительный комплекс в г. Большом Камне. – Прим. авт.), [там] строят сухой док, 2,5 тыс. рабочих трудятся в три смены. 100% рабочих – китайцы. Почему? Потому что у нас в Приморье нет ни одной подрядной организации, которая может взять на себя эту работу»2. То есть, на предприятии трудились, по сути, иностранные работники. Кроме того, в последние годы в Большой Камень сотнями приезжали инженеры и рабочие, правда, это персонал компании НОВАТЕК, прибывающий строго на судоверфь «Звезда», которая остро нуждается в дополнительной рабочей силе для достройки газовозов, сдачи танкеров повышенного ледового класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» и т.д.1 Приведенный пример показывает, что с приходом крупных компаний в малые города или открытием там какого-либо производства развитие получают эти компании, партнерские отношения между корпорациями/компа-ниями и регионами с целью сотрудничества в какой-то предметной области. При этом население малого города оказывается вне этих процессов. В числе одной из возможных причин такого положения – недостаточный уровень квалификации трудоспособного населения или же его отсутствие в силу ряда обстоятельств (например, отсутствие в малом городе профильных образовательных организаций).

Данный тезис подтверждают проведенные в 2019–2022 гг. исследования ученых ФНИСЦ РАН, показавшие, что повседневная жизнь населения малых городов остается без изменений с приходом крупных корпораций или торговых сетей. Так, жители Большого Камня отмечали, что материальное положение горожан ухудшилось с приходом больших федеральных проектов, поскольку налоги с доходов крупных предприятий, работающих на территории города, не платятся в местный бюджет: «строят-то, конечно, хорошо строят, но налоги, хотя бы часть какая-то оставалась бы в казне города, естественно, у нас были бы лучше дороги, и лучше жизнь, ну, все, что мы хотим» [Малые города… 2019: 290]. Тогда же жители Большого Камня в ходе опросов указывали на серьезное несоответствие декларируемых средних зарплат и реальных: «если судостроительный комплекс «Звезда» в среднем заявлял, к примеру, 60 тыс., а по факту средняя зарплата в 30 тыс. – это хорошо, в статистике же показывают 50–60 тыс. по городу» [Малые города… 2019: 291].

В целом исследования показывают, что, помимо градообразующих предприятий и наличия рабочих мест, благополучие малых городов зависит от продуманной руководством города организационной работы по поддержанию существующей и развитию более современной инфраструктуры [Воропаева 2023]. При этом в не меньшей степени важным является и взаимодействие с общественными объединениями для вовлечения населения в социальнокультурную деятельность по сохранению историко-культурной идентичности, исторического наследия своего города, формируя тем самым у жителей чувство патриотизма. Напомним, что к такой совместной деятельности относятся сохранение памятников истории и культуры, художественное и музыкальное искусство, художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, исторические топонимы, самодеятельное художественное творчество и т.д. Целевая модель развития культуры в поселках и малых городах – это творческая активность, дающая людям новый смысл существования через инициативных граждан и различные объединения (школы искусств, музеи, клубы, библиотеки и т. д.). Материальная и духовная культура являются предметными носителями ценностей, они же формируют критерии оценок людьми объектов удовлетворения своих потребностей.

Таким образом, для уменьшения оттока населения необходимо наличие не только приоритетных проектов по модернизации общественной инфраструктуры, которые дают возможность строить и ремонтировать дороги, школы, больницы и другие важные объекты с перспективой на будущее, но и профессиональных кадров для реализации государственных задач.

Примером такого проекта является национальный проект «Жилье и городская среда», одной из задач которого определено «кардинальное повышение комфортности городской среды»1. Для улучшения мониторинга состояния городской среды Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2018 г. применяет специально разработанный Индекс качества городской среды. «Под качеством городской среды понимают степень удовлетворения физиологических, материальных и духовных потребностей населения города благодаря организации и функционированию этой среды» [Черных, Иваненко 2021: 129]. После оценки всех без исключения российских городов эти данные ежегодно размещаются на сайте индекс-городов.рф. Методика оценки городов включает 6 пространств, каждое из которых оценивается по 6 критериям. Максимальное значение «комфортности» города может составлять 360 баллов и означать, что такой город наиболее комфортен для проживания. При этом города с показателями ниже 160 баллов считаются неблагоприятными для проживания.

Рассмотрим показатели качества городской среды Большого Камня и Спасска-Дальнего (см. табл. 2).

Таблица 2

Качество городской среды Большого Камня и Спасска-Дальнего

|

Город |

Показатели индекса качества по годам, в баллах |

|||||

|

Оцениваемые пространства |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|

Большой Камень |

160 |

152 |

161 |

161 |

177 |

177 |

|

Жилье и прилегающие пространства |

22 |

33 |

35 |

28 |

27 |

28 |

|

Улично-дорожная сеть |

27 |

24 |

28 |

26 |

31 |

30 |

|

Озелененные пространства |

18 |

17 |

16 |

16 |

20 |

21 |

|

Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства |

19 |

20 |

19 |

21 |

23 |

26 |

|

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства |

25 |

26 |

27 |

31 |

32 |

37 |

|

Общегородское пространство |

27 |

29 |

35 |

39 |

35 |

40 |

|

Спасск-Дальний |

138 |

149 |

160 |

161 |

168 |

182 |

|

Жилье и прилегающие пространства |

39 |

34 |

34 |

34 |

34 |

34 |

|

Улично-дорожная сеть |

24 |

25 |

28 |

26 |

32 |

30 |

|

Озелененные пространства |

28 |

28 |

27 |

26 |

23 |

23 |

|

Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства |

18 |

11 |

10 |

13 |

19 |

20 |

|

Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства |

23 |

26 |

30 |

29 |

35 |

36 |

|

Общегородское пространство |

28 |

28 |

32 |

33 |

34 |

34 |

Составлено по:

Как видно из табл. 2, городская среда малых городов на протяжении нескольких лет была неблагоприятной, особенно в Спасске-Дальнем. Наименьшие показатели качества были характерны для общественно-деловой инфраструктуры и прилегающих пространств1, куда относятся такие важные значения, как:

– доля освещенных частей улиц, проездов, набережных города на конец года (%);

– разнообразие услуг в общественно-деловых районах города (%);

– доля площади города, убираемой механизированным способом (%);

– концентрация объектов культурного наследия (ед./га);

– уровень развития общественно-деловых районов города (ед./га);

– уровень внешнего оформления городского пространства (%).

В последние годы показатели качества городской среды упомянутых малых городов несколько улучшились, но эти значения ненамного ушли от порогового значения «комфортности», которая начинается со 160 баллов. По мнению авторов, методика оценки Индекса качества городской среды несовершенна и содержит весьма спорные моменты, поскольку «название амбициозно, а на самом деле комфортная городская среда рассматривается с позиции экономики как некое разнообразие территории, формируемое для ее привлекательности» [Воропаева, Коростелева 2024: 56], но, тем не менее, и она все же позволяет понять, что качество жизни населения двух малых городов находится на весьма невысоком уровне.

На это указывали и проведенные ФНИСЦ РАН еще в 2019 г. исследования, в ходе которых представители местного сообщества городов Большого Камня и Спасска-Дальнего (администрация, предприниматели, общественники и др.), на вопрос: «Как Вы оцениваете социально-экономическое положение Вашего города?» – отвечали: «Еле-еле выживаем…» [Малые города… 2019: 290]. А состояние медицины Большого Камня один из экспертов охарактеризовал так: «У нас остро стоит вопрос по МРТ, люди с инсультами, где идет счет на часы, не получают нужного… Пока вы не определите, какой это тип инсульта, это бесполезно… У нас сейчас вплоть до того, что скорая сразу везет в Артем [город в 69 км от Большого Камня], где есть МРТ, но опять же, везут работающих, если ты на пенсии – не везут … Одна рабочая скорая на город Большой Камень, вы можете представить?» [Малые города… 2019: 290-291].

Важно отметить, что в настоящее время город находится под пристальным вниманием федеральных и краевых властей, лично губернатора, ведь город является территорией опережающего развития (ТОР), но проблемы, тормозящие развитие города, остаются. В их числе – дороги, которые строятся, но со значительным смещением сроков, срыв контракта на строительство регулируемого железнодорожного переезда2 или остро стоящие проблемы экологии города.

Депутат Думы городского округа Большой Камень В.Д. Коваленко, комментируя в 2022 г. развитие малого города, говорил и о его немаленьких проблемах: «Предприятия, которые входят в ТОР, конечно, приносят дополнительные средства в бюджет. Вместе с тем, они “садятся” на наши коммунальные сети, их работников – а это далеко не всегда местные жители – обслужи- вают местные учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры. Из-за высоких зарплат судостроителей дорожает все в магазинах»1.

Рассуждая о положении дел в социальной сфере, другой депутат городской Думы, являющийся одновременно и учителем математики школы № 4, отмечает: «Сделали шикарную игровую площадку, поставили новую хоккейную коробку, а рядом – разбитое футбольное поле, которое уже давно не видело ремонта… В коридорах школы комфортно, но это “гостевой маршрут”. Зайдите в кабинеты и поймете, что ремонт классам не помешал бы. Парта, стул и учитель – этого набора ребятам сегодня мало. Нужны современные, в т.ч. интерактивные, образовательные ресурсы. Каждая российская школа должна быть обеспечена не хуже “Кванториума”»2 и добавляет, что в 2022 г. «в промышленном Большом Камне открывает за счет федерального бюджета единственный инженерный класс, а в это время в Белокалитвинском районе Ростовской области запускается за счет РФ 21 инженерный класс». Школа № 4 была второй в конкурсе, но лимит – всего один класс на Большой Камень, и это в городе, где находится новейшая в стране судоверфь»3 .

Данные примеры подтверждают, что приход бизнеса в малые города не означает немедленного инвестирования в инфраструктуру и социальную сферу этих городов. Пока действует принцип «город вокруг завода», а не «город вокруг человека».

Технологическая эпоха

Новое технологическое время требует распространения новой культуры управления, не требующей обязательности его сокращения и унификации. Приоритетными направлениями развития малых городов на данный момент являются как повышение эффективности управления, ответственности, так и результативность использования собственного потенциала этих поселений.

В то же время стоит отметить, что «в России привыкли управлять городом не как социально-производственным, а как исключительно производственным комплексом, т.е. система управления городом безразлична к тому, насколько городская среда удовлетворяет потребности жителя» [Черных, Иваненко 2021: 129]. Для органов власти самых разных уровней интерес представляют прежде всего количественные показатели произведенной продукции или объема оказанных услуг, тогда как учет мнения жителей относительно их потребностей и возможностей удовлетворения этих потребностей является вторичным.

Положительная динамика развития города невозможна в отрыве от развития его социальной сферы, ибо интенсивное развитие инфраструктуры повышает качество жизни населения. Иными словами, активизация экономического развития малых городов должна включать их инфраструктурное наполнение, ориентированное в первую очередь на местное сообщество, причем принципиально нового качества, включая:

-

– ускоренное развитие транспорта;

-

– совершенствование сетевой инфраструктуры;

-

– укрепление научных исследований, технологического развития и инноваций;

-

– поддер жку самих предпринимателей;

-

– расширение доступа и качества использования информационных и коммуникационных технологий;

-

– инвестиции в образование, профессиональную подготовку и непрерывное образование и т.д.

Сейчас в малых городах остро стоит проблема не только функционирования градообразующих предприятий и обеспечения занятости населения, но также и содействия развитию социальной инфраструктуры, особенно здравоохранения и образования.

Проведенные опросы показывают, что большинство жителей малых городов не удовлетворены качеством медицинского обслуживания по разным показателям: это плохая организация работы медицинских учреждений, отсутствие или недостаток специалистов, особенно узкого профиля, нехватка необходимых медикаментов, а главное – отсутствие и недостаток материальных возможностей для лечения и покупки лекарственных препаратов. Примечательно, что пилотный опрос, проведенный в 2024 г. исследователями Центра изучения регионов ФНИСЦ РАН, показал, что проблема медицинской сферы является чувствительной проблемой не только малых, но и значительно более крупных городов: почти в полумиллионном г. Пензе и 250-тысячном Тамбове около 90% респондентов не удовлетворены качеством медицинского обслуживания.

При этом население как малых, так и более крупных городов Пензенской и Тамбовской областей в той или иной степени удовлетворены условиями получения профессионального образования в родном городе. Вместе с тем в ответах жители малых, средних и крупных городов названных областей, а это почти 90% опрошенных, высказали особенно волнующие их социальные проблемы в местах проживания, такие как отсутствие работы и качество условий труда, рост расходов на коммунальные услуги, качество социального обслуживания, качество дорог и др.

Изменения в молодежной политике

Особо важной государственной проблемой российских малых и средних городов является отток молодежи в региональные центры и крупные города страны [Роговая, Левченко 2020: 23]. В этой связи ключевое значение играет молодежная политика. И хотя в данном направлении предпринимаются разного рода шаги и создаются комплексные программы, такие как «Патриотическое воспитание граждан», Комплексная программа развития физической культуры и спорта, «Развитие системы образования муниципального образования/района», осуществляемые при поддержке федерального, регионального и муниципального бюджетов, но на сегодняшний день в полном объеме они не реализуются по разным причинам, в числе главных выделяется недостаточность финансирования.

Если говорить еще об одном направлении в молодежной политике – повсеместном создании многофункциональных молодежных центров, – то их работа часто тормозится сырым алгоритмом взаимодействия управленческих механизмов. «Чем они должны заниматься, решает регион и муниципалитет, а активным развитием молодежи занимаются не молодежные организации, не администрация в рамках этой деятельности, а отдельные активисты. И, по мнению экспертов, сложно состыковаться с другими молодежными центрами, ибо одни относятся к комитету по спорту, другие к комитету по культуре, третьи – автономные муниципальные» [Маркин, Малышев 2022: 15-16].

Воспитание молодого поколения на сегодняшний день является одной из приоритетных задач государственной политики Российской Федерации, что нашло отражение в нормативных документах, таких как Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [Попов 2020: 20]. В условиях современного информационного высокотехнологичного мира Россия, находящаяся под давлением санкций, множества политических, экономических, культурных, экологических проблем, ставит своей первоочередной стратегической задачей развитие научного, профессионального, творческого потенциала молодежи, вовлечения молодых людей в экономику и социальные процессы российского общества. Отмечается процесс демографического старения населения России, поэтому стоит острая проблема создания условий для развития и самореализации молодежи, наращивания соответствующей молодежной инфраструктуры, включения потенциала и энергии молодых людей в экономические процессы, в управление обществом.

Вместе с тем важной проблемой городов, находящихся далеко от центра, является сфера досуга молодежи, которая лишена должного государственного внимания и финансирования. Государство является основным гарантом работоспособности системы дополнительного образования, но в реальности руководители этой сферы, особенно в малых городах, зачастую осуществляют деятельность на собственном энтузиазме или с помощью спонсоров.

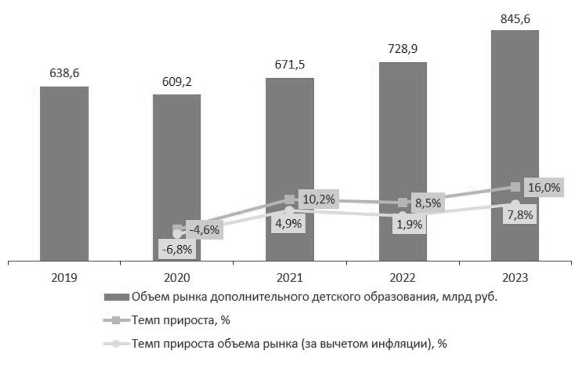

Значительное влияние на рынок дополнительного образования детей оказали ограничительные меры в период пандемии COVID -19. Из-за снижения доходов семей и высокой нагрузки на школьников и в результате перехода на домашнее дистанционное обучение дети перестали посещать занятия в кружках и секциях. Это привело к снижению объема рынка на 10%. Однако пандемия стимулировала развитие системы онлайн-образования. В 2021 г., по мере улучшения эпидемиологической ситуации, дети вернулись к привычным дополнительным занятиям, в результате чего объем рынка вырос на 8%.

Если говорить о динамике объема рынка дополнительного детского образования, то в период с 2019 по 2023 г. наблюдается его прирост (см. рис. 1).

Рисунок 1. Динамика и тенденции российского рынка дополнительного детского об разования, 2019–2023 гг.1

1 Динамика и тенденции российского рынка дополнительного детского образования: 2019–2023 гг. Доступ: (проверено 18.02.2025).

Так, к 2023 г. объем рынка достиг 845,6 млрд руб., что на 16,0% выше уровня 2022 г., главным образом за счет роста стоимости занятий. С учетом инфляции объем рынка увеличился на 7,8%1. В 2023 г. объем рынка дополнительного детского образования в России вырос на 3% и составил 3,04 млрд акад. ч.

Снижение реальных доходов населения в 2022 г. незначительно повлияло на данный рынок, т.к. образование детей осталось приоритетом для многих родителей. Различные курсы для детей позволили восполнить пробелы базового школьного образования, подготовиться к успешной сдаче экзаменов, развивать творческий потенциал. Дополнительное образование дисциплинирует ребенка, отвлекает его от гаджетов и социальных сетей, а изучение IT -программ и иностранных языков становится необходимым для дальнейшей работы ребят в этой сфере.

Если говорить о высшем образовании, то наличие мест в вузах не является объективным показателем доступности высшего образования для молодежи из малых городов и сел. Доступность получения образования для жителей малых поселений выражается в наличии вузов в родном малом городе или в городе – центре агломерации, т.е. в пределах региона, а также возможности материальных затрат для проезда от места проживания до места учебы и затрат времени на это. Эти обстоятельства нередко требуют смены места жительства на время получения образования, т.е. переезда в большой город, но, как правило, молодежь после завершения учебы не возвращается обратно на малую родину.

Кроме того, в малых городах существует проблема наличия врачей, особенно узких специалистов, что объясняется искусственным дефицитом медицинских кадров, неэффективностью управления рынком труда медицинских работников или так называемой оптимизацией этого сегмента социокультурного развития. Показатели медицинских организаций характеризуют эффективность работы по оказанию медицинской помощи посредством внутренних ресурсов. В настоящее время обеспеченность населения врачебными специалистами регулируется руководителем медицинской организации с учетом структуры населения, заболеваемости, фактической нагрузки врачей и других показателей. Существует пока один-единственный источник, регламентирующий нормативы обеспеченности в разрезе различных клинических специальностей (хотя и значительно устаревший и носящий сугубо рекомендательный характер), – это приказ Минздрава СССР от 11 октября 1982 г. № 999 «О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек».

Говоря о развитии малых городов, Михаил Мишустин подчеркивает: «На данный момент наступило то самое время, когда появилась возможность воплотить в жизнь все самые креативные идеи и тем самым заметно изменить облик малых городов страны. Важно сделать их максимально комфортными и современными» . Интерес у российской молодежи к этому имеется. Развитие инженерно-конструкторских способностей и технического мышления у подрастающего поколения является одним из важных методов познания окружающей действительности. Этому способствует инициатива руководства страны по созданию совместно с регионами школ креативных индустрий в рамках федерального проекта Минкультуры «Придумано в России».

Заключение

По итогам экспертного опроса в 2023 г. и пилотного опроса в городах Пензе и Тамбове в 2024 г. можно сформулировать некоторые выводы, связанные с повышением эффективности и гибкости государственной политики в отношении малых городов и качества жизни населения. Первостепенной остается проблема доступности медицинской помощи – кадрового дефицита врачей, медсестер и обеспеченности населения малых городов врачами узких медицинских специальностей. Исследования говорят, что эту проблему возможно решить путем привлечения в регионы молодых специалистов, но при создании благоприятных условий для их работы, включая предоставление им социального жилья, финансовых выплат в виде подъемных, повышенного уровня оплаты труда, унифицировав таким образом решение социальных проблем с помощью начинающих молодых специалистов, что незамедлительно даст положительный эффект в малых поселениях. Существующая на сегодняшний день государственная программа «Земский доктор», которая способствовала бы привлечению медицинских специалистов в малые города и сельские местности, реализуется неэффективно, можно сказать, она не работает, а требует конкретного пересмотра и значительного увеличения финансирования программы.

Проблемой малых городов является также низкое качество оказываемой медицинской помощи, профилактической работы и ранней выявляемости заболеваний. Данная ситуация характерна для страны в целом, но особенно плохо обстоит дело в малых городах. Для решения этой проблемы требуется усиление медико-профилактической деятельности, внедрение программы по профилактической работе и ранней выявляемости заболеваний. Необходимо повысить деятельность здравоохранения, внедрять программы, направленные на усовершенствование здоровьесберегающих технологий (в т.ч. на рабочих местах), на воспитание у населения привычек здорового образа жизни [Игошев, Мингалева 2010]. В рамках амбулаторно-поликлинических медицинских организаций необходимо повсеместно практиковать обязательную бесплатную диспансеризацию, контролировать этот процесс самими поликлиниками, а не увеличивать количество информации в СМИ от частных медицинских организаций о предлагаемом платном профилактическом осмотре в качестве заботы о населении.

Поэтому главными направлениями унификации здравоохранения являются повышение квалификации медицинских кадров, расширение деятельности здравоохранения в региональных городах и создание местным медицинским работникам условий для непрерывного образования и совершенствования практических навыков. В малых городах особое внимание необходимо уделить переходу к аттестационной системе квалификации медицинских специалистов по построенному для них обучению в более крупных городах (например, Институт повышения квалификации), усилить роль дистанционных образовательных технологий. Необходимо в системе онлайн проводить научно-практические конференции, медицинские консилиумы и другие научные мероприятия, способствующие активному обмену знаниями между специалистами данной отрасли. Все это важно для того, чтобы медицинское сообщество могло выполнять возложенную на нее основную задачу – поддерживать и повышать уровень здоровья нации, улучшая таким образом качество жизни людей.

В ходе экономических реформ «дикий» рынок захватил все сферы общественной жизни, в т.ч. и образование, заслонив все иные ценности.

Коммерческий сектор обучения в государственных вузах России «выдавливает» бюджетное отделение – единственную возможность для молодых людей учиться бесплатно. Это следствие того, что был принят закон, отменяющий ограничение при принятии студентов в государственные вузы в бакалавриат и магистратуру на отделение платного образования, что привело к тому, что студенты платных отделений составляют более 30% общего числа студентов, в результате чего государство приобретает слабо подготовленных специалистов. Правительство, пересмотрев все ошибки в российском образовании по системе Болонского соглашения, в настоящее время запускает пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования, где будет единый уровень – специалитет. Правительство до 100% расширяет квоты по нескольким медицинским профилям. Всего на целевое обучение планируется выделить около 145 тыс. мест1.

Современная политическая ситуация России предусматривает необходимость вмешательства государства в основные рыночные механизмы, что связано с ростом социальной составляющей производственных процессов, т.е. гуманизацией экономики, с повышением уровня общественного благосостояния, сплочением и единством в решении экономических и геополитических задач, чтобы сделать жизнь россиян качественной, стабильной и гармоничной. Поэтому правительство разрабатывает долгосрочную стратегию развития образования в России до 2036 г. и на перспективу до 2040 г. Это позволит, по словам председателя правительства Михаила Мишустина, сформировать конкурентоспособную систему с учетом потребностей российской экономики2.

Политико-управленческая культура России развивается путем установления прав, обязанностей и запретов местных органов власти. Это способствует устойчивому развитию локальных территорий (малых городов) и повышает эффективность их самоорганизации с опорой на стратегию развития территории. Стратегия включает не только цели экономического и культурного развития города, федеральное финансовое обеспечение, модернизацию системы местного самоуправления для достижения целей, но и определение основных потребностей местных жителей, а также их участие в принятии решений в области общественной жизни и будущего развития города. Вместе с тем городское развитие решает социальные проблемы, направленные на содействие сотрудничеству между городами и другими заинтересованными сторонами региона в целях территориального развития, повышения уровня и качества жизни населения, таким образом стимулируя инновационный процесс в городах. Надо принимать во внимание, что в стратегию социальноэкономического развития региона зачастую включают традиционные приоритеты, не учитывая реальные и потенциальные специализации в наступающем времени.

Все регионы взаимосвязаны и взаимозависимы и дополняют друг друга, но культурное пространство России является многомерным, и унифицировать его невозможно, т.к. унификация стирает культурное разнообразие, диктуемое уникальностью и спецификой отдельных местностей. Поэтому основой многообразия культурного пространства является сочетание особенного со всеобщим, в основе чего лежит стремление к взаимопониманию и взаимодействию.