Современная терминология области информационных технологий

Автор: Юкласов К.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Информационные и коммуникативные технологии

Статья в выпуске: 7 (38), 2017 года.

Бесплатный доступ

С момента проникновения англоязычных понятий и определений во многие профессиональные сферы исследования на тему современной терминологии были произведены в самых разных отраслях. Терминология современной телекоммуникации и без того весьма многогранна, однако совершенствующиеся и вновь возникающие технологии требуют собственного языкового обозначения. В основу статьи положен сравнительный анализ имеющихся и вновь возникших отраслевых терминов. Это позволяет не только обозначить новые термины, но и соответствующим образом аргументировать их. В заключительной части статьи осуществляется попытка систематизировать термины-неологизмы отраслевой лексики, а именно терминологии программного обеспечения.

Английский язык, перевод, терминология, словообразование, программное обеспечение

Короткий адрес: https://sciup.org/140124459

IDR: 140124459

Текст научной статьи Современная терминология области информационных технологий

Область информационных технологий - или IT, как ее чаще называют -в силу своей специализированности уже породила обширный и постоянно пополняющийся глоссарий терминов. Сайт Webopedia - онлайн-энциклопедия компьютерных технологий - содержит более 10000 определений и вносит несколько терминов в свой словарь почти каждый день на протяжении уже более 5 лет. Поэтому, несомненно, область IT - одна из самых быстрорастущих на сегодняшний день с точки зрения лингвистики. Одновременно с нарастанием специализированного лексикона в отрасли идет присущий многим языкам процесс вывода из оборота устаревших слов. Так как IT - техническая область, то устаревание терминов, как правило, обуславливается выводом из активной эксплуатации технологии или оборудования, которое данный термин описывает. Например, слово дискета или флоппи-диск считается устаревшим в IT-словарях по причине выхода дискет из эксплуатации, хоть сам термин с лингвистической точки зрения актуален.

Одна из отличительных особенностей лексикона области IT состоит в том, что преобладающая часть терминов перенята напрямую из английского языка и употребляется в исходном виде, без перевода на другие языки. Причины тому две: во-первых, глобализация современных информационных технологий способствует формированию т.н. "единого языка", чтобы IT-специалисты со всего мира могли без проблем взаимодействовать друг с другом. Во-вторых, в программировании - одной из самых обширных сфер области IT на сегодняшний день - структура программных языков всегда включает в себя жестко заданные служебные слова и идентификаторы. Они должны быть четко прописаны в коде именно в таком виде, в котором они представлены в лексике языка, из-за чего "перевод" программного кода на другие языки попросту не представляется возможным.

Словообразование - сложный и многогранный процесс в любом языке, однако существуют определенные правила, по которым формируются термины в области информационных технологий. Можно выделить как общие правила, которые, как правило, подчиняются правилам исходного языка/языков, так и особые правила и тенденции, которые диктуются спецификой информационных технологий как отрасли.

Общие правила:

-

• многие (особенно компьютерные) термины имеют схожие формы в различных языках.

пример: компьютер (computer), информация (information), транзакция (transaction)...

-

• часто применяется аббревиация и сокращение - типичные

языковые инструменты. Интересно заметить, что в отрасли связи чаще встречается более "официальная" аббревиация, в то время как программирование чаще пользуется своего рода "жаргонными" сокращениями. И то, и другое, как правило, с английского не переводится. примеры сокращения: Net (Internet), dev (developer, разработчик), app (application, приложение)...

примеры аббревиации:P2P (peer-to-peer, модель соединения "равный-к-равному"), 3GSM (Third Generation System for Mobile, стандарт мобильной связи 3-го поколения), CISC (Complex Instruction Set Computer, тип процессорной архитектуры)...

-

• в этой области также используется часто встречающееся в языках словосложение, т.е. создание нового технического термина при помощи соединения двух существующих.

примеры: кликджекинг ( click + hi jacking = clickjacking, букв. "угон кликов", что грубо соответствует значению этого термина), киборг ( cyb ernetics + org anism = cyborg), нетикет/Сетикет (Inter net + etiquette = netiquette)...

Более специфические правила и замечания, относящиеся непосредственно к области IT:

-

• одна из главных особенностей IT - термины области во многом формируются не напрямую создателями технологий или производителями соответствующей аппаратуры, а возникают в процессе взаимодействия программистов/операторов с этими технологиями (и друг с другом). В результате нередки случаи, когда тот или иной "официальный" термин почти полностью вытесняется из употребления каким-либо жаргонным словом, которым программисты окрестили то или иное явление просто потому, что это слово используют чаще.

пример: официальный термин issue (в значении "ошибка, недочет") в IT используется очень редко, зато повсеместно (и даже вне области!) употребляется жаргонный bug (букв. "жук"), обозначающий примерно то же самое. Это, кстати, распространилось и на производные от этого слова - к примеру, встраиваемая во многие современные компиляторы система поиска ошибок (issue tracking system) более известна в народе как "баг-трекер" (bug tracker), хотя технически это две разные вещи.

-

• важный принцип области информационных технологий - так называемое юзабилити (usability), оно же удобство использования: степень, с которой продукт может быть использован пользователями с должной эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью. Это отражает и терминология IT, которая стремится описывать сложные технические концепты простыми и интуитивными словами.

пример: манипулятор для ПК изначально назывался "индикатор X-Y положения для системы отображения", но устрашенные пользователи быстро отметили его визуальную схожесть с хвостатым грызуном и окрестили его простым словом "мышь". Прозвище приклеилось настолько крепко, что со временем стало официальным названием устройства.

-

• терминология связи и IT широко использует метафоры - опять же во благо удобству. Изобретательные метафоричные слова и обороты могут броско и доходчиво описать модель, концепт или устройство.

пример: последняя миля (last mile) в связи обозначает участок канала, соединяющий непосредственно конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа оператора связи - то есть последнее звено в цепи соединения оператора и клиента. Песочница (sandbox) - обособленная среда с ограниченными привилегиями для безопасного тестирования программного продукта.

-

• многие компьютерные термины используют повторяющиеся аффиксы, которые обозначают, как правило, принадлежность описываемого явления к определенной сфере.

примеры: приставки tele- (telephone, television, telecom - термины связи) и e- (e-commerce, e-signature, e-tailer - электронные формы существующих явлений, в основном применяются в сфере продаж), суффикс -log (keylog, weblog, syslog - логирование разных типов данных)

Отдельно стоит отметить часто употребляющийся и не имеющий аналогов суффикс -ware (производный от soft ware ), обозначающий программное обеспечение, характеризованное одним общим признаком. Например, malware ( mal icious soft ware , вредоносное ПО), freeware (бесплатно распространяющееся ПО), vaporware ( vapor - пар; жаргонный термин, обозначающий некое ПО, о разработке которого сообщается публике, но которое в итоге так и не выпускается на рынок) и т.д.

Термины формируются многими способами. Лингвисты и специалисты области могут изменять морфологию или грамматику, придавать новое значение существующим словам и заимствовать слова из других языковых систем. В разных областях формирование терминов происходит по-разному - к примеру, терминология биологии и медицины очень многое позаимствовала из латинского языка, а лексикон области ИТ, как мы уже заключили ранее, во многом формируется из "неофициального" жаргона.

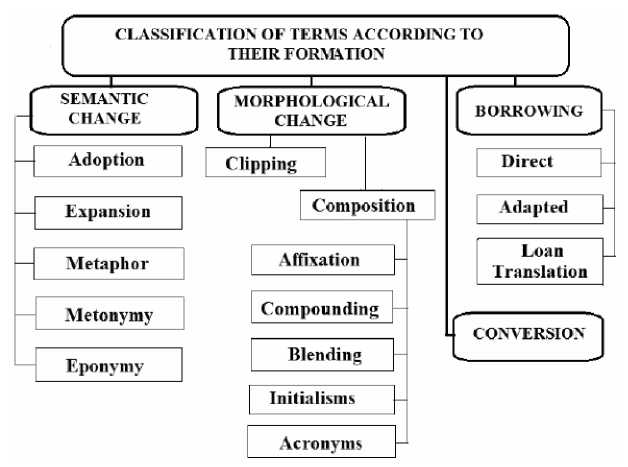

В 1997 году доктор наук Роберт Дубук, лингвист из университета Оттавы, предложил классифицировать термины по их построению следующим образом:

Рис. 1. Классификация терминов по построению, согласно исследованиям Р. Дубука

Дубук рассматривает четыре основных метода создания терминов:

-

• семантическое изменение: существующее слово получает новое значение

-

• морфологическое изменение: термин создается сокращением существующих слов, использованием формативных элементов или сложением нескольких слов в одно

-

• конверсия: создание термина путем перехода существующего слова в другой грамматический класс (в результате слово становится другой частью речи)

-

• заимствование слов из других языковых систем

Семантическое изменение изменяет значение существующего слова без изменения его морфологии или грамматического класса. Согласно исследованиям Дубука, процессы семантического изменения включают в себя адаптацию (смысл слова изменяется в пределах существующих значений - т.е слово принимает другое свое значение), расширение (смысловая нагрузка слова расширяется до нового значения, которое отличается от устоявшегося), метафоризацию (слово принимает новое значение по аналогии формы, функции или положения с другим), метонимию (использование названия конкретного слова для описания чего-то, с чем оно тесно связано) и эпонимию (образование нарицательного слова от чьего-либо имени или названия). Семантические изменения также включают в себя разные неологизмы - т.е использование новых слов и фраз или придание новых значений старым словам. Примеры новых слов -нетикет (netiquette) и фишинг (phishing - отличие от fishing намеренное). Придание новых значений старым словам можно увидеть, например, в слове компьютер (computer, от compute - букв. считать) и в обретении нового значения словом вирус (программный, не биологический).

Морфологическое изменение объединяет процессы усечения ("обрезание" слова до его части - к примеру, микро вместо микрофон или мать/материнка вместо материнская плата ) и композиции. Композиция, в свою очередь, может быть разбита еще на несколько категорий:

-

1. Аффиксация (она же деривация ) присоединяет к корню приставку и/или суффикс, образовывая новое слово ( debug = de- + bug, compiler = compile + -er )

-

2. Соединение - процесс получения нового слова из двух или более исходных слов. Такие слова могут записываться тремя способами: как два или более отдельных слова (twisted pair/витая пара), как два слова через дефис ( stand-alone/автономность - заметьте разницу написания в переводе) или одним словом (keyboard/клавиатура). Комбинации слов, как правило, таковы: сущ. + сущ. (memory leak/утечка памяти), прил. + сущ. (high-speed/высокоскоростной), глаг. + сущ.

-

3. Смешение (оно же контаминация ) - процесс формирования слова из частей двух отдельных слов ( podcast - I pod + broad cast, cyborg = cyber netic + org anism)

-

4. Аббревиация создает новый термин из первых букв нескольких слов, идущих друг за другом (HTML, DNS, TCP/IP, P2P)

-

5. Акронимы похожи на аббревиатуры тем, что тоже формируются из букв нескольких слов, но, в отличие от них, произносятся не побуквенно, а одним словом (BASIC, LAN, RAM, BIOS).

(scrollbar, полоса прокрутки) и глаг. + частица (plug-in/ плагин - название непереводимо).

Эти методы не взаимоисключающие, и в формировании термина может применяться более чем один процесс ( CD-ROM - и аббревиатура, и акроним одновременно).

Третий метод, предложенный Дубуком - конверсия: процесс, при котором меняется грамматический класс - и, соответственно, значение -слова, но морфология остается неизменной.

Очевидный пример - глаголы-неологизмы гуглить (to google, googling), образованный от имени собственного - названия небезызвестной компании, или кодить (to code, coding) - процесс создания, собственно, программного кода.

И наконец, последний метод - заимствование - берет свои корни из происхождения английского языка как такового: как поясняет исследователь, "английский язык многое заимствует из латинского, греческого, французского и немецкого - языков, которые повсеместно представлены в терминологии сфер юриспруденции, медицины, науки и технологии" © (Дубук, 1997 г.).

Однако сразу после он отмечает, что в областях ИТ "языковых заимствований как таковых нет... поскольку ранние ступени развития области [информационных технологий] проходили почти исключительно в англоговорящих странах" (Дубук, 1997 г.). Хоть лингвист и отмечает, что в процессе своих исследований замечал "префиксы, заимствованные из других языков", эти примеры не считаются заимствованиями как таковыми, поскольку не являются отдельными словами.

В рамках этой работы автором было проведено наблюдение. Цель наблюдения - руководствуясь вышеприведенной методологией Дубука, составить статистику с целью понять, какие методы создания терминов превалируют в области ИТ. Автором было отобрано 100 терминов из области связи и программирования, которые наиболее часто применяются в ходу как в университетской среде, так и в рабочих условиях.

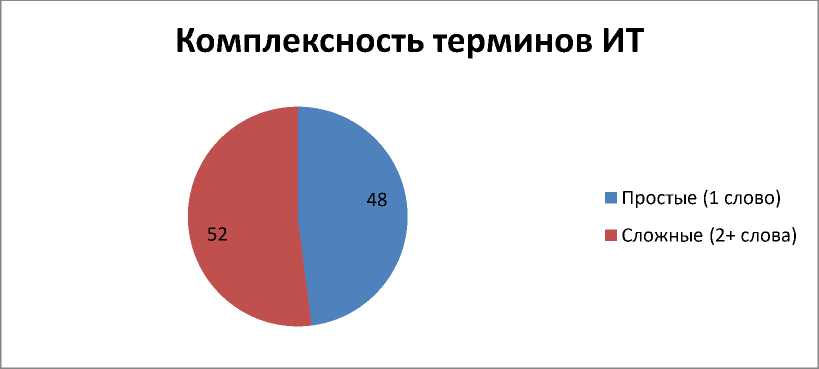

На рис. 2 изображена диаграмма лексической комплексности выбранных терминов.

Рис. 2 - Диаграмма комплексности терминологии ИТ

Как видно из диаграммы, список содержит примерно поровну простых и сложных терминов из разных областей ИТ, с небольшим преимуществом сложных. Действительно, терминология программирования и особенно связи содержит много аббревиатур (TCP/IP, SDK), акронимов (BIOS, WAN) и соединенных слов (read-only, workstation) , которые со временем утвердились как полноценные термины.

Рассмотрим эту статистику детальнее.

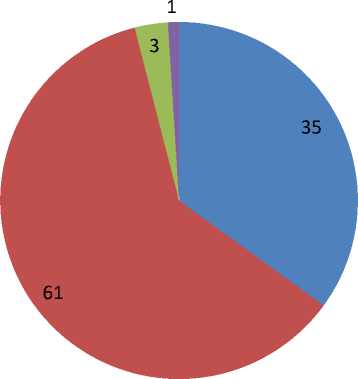

На рис. 3 показана диаграмма способов составления терминов.

Способ формирования

семант. изменения морф. изменения конверсия заимствование

Рис. 3 - Диаграмма методологии формирования терминологии ИТ

Как можно увидеть, морфологические изменения превалируют над семантическими в терминологии области ИТ (что, впрочем, неудивительно: преобладание морфологии над семантикой - отличительная особенность многих технических сфер). Конверсия минимальна (но встречается), а заимствований почти нет - лишь 1 термин из 100 был заимствован из латинского языка (parsing - от лат. pars [orationis], часть [речи]).

Также была замечена небольшая корреляция: простые термины, как правило, были получены семантическим изменением значения существующих слов и конверсией частей речи (все 3 конвертированных термина - простые: [to] code, google, stream ), в то время как сложные претерпевали в основном морфологические изменения.

Из описанного выше можно судить о многогранности механизмов образования терминов и большей или меньшей эффективности отдельных из них.

Из-за молодости IT-сферы (а зачастую – и её специалистов) в ней широко распространены неологизмы, покрывающие значениями вновь возникающие явления и понятия. По этой же причине IT – область специфического применения терминов, которые достаточно интенсивно употребляются среди профессионалов как своего рода жаргон, хорошо им известный.

Более устойчивые из терминов в итоге остаются в терминологическом перечне; прочие либо заменяются на вновь возникающие, либо устаревают и выходят из оборота.

Список литературы Современная терминология области информационных технологий

- Dubuc, Robert (1997): Terminology: A Practical Approach, adapted by Elaine Kennedy, Quebec,. Linguatech, 196 p.

- Webopedia: An Online Tech Dictionary for IT Professionals -http://www.webopedia.com/

- Jaleniauskiene, Eveline (2011): Insight into the Latest Computer and Internet Terminology, Kaunas University of Technology, 16 p.

- Gartner IT Glossary -http://www.gartner.com/it-glossary/