Современное детство и социально-экономические вызовы

Автор: Медведева Елена Ильинична, Крошилин Сергей Викторович

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Экономические исследования

Статья в выпуске: 3 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Современное детство зависит от различных процессов, которые формируются под воздействием складывающихся во всём мире тенденций: политических, социальных, экономических, культурных, демографических, информационных. На сегодняшний день глобальные вызовы и тренды затрагивают многие факторы, влияющие на детство. Экономическое, социальное и политическое развитие страны в значительной степени предопределяется «качеством» (здоровьем, образованием, социальной адаптацией, воспитанием) подрастающего поколения. От системы социальных ценностей и ориентиров, нравственности и духовности, культурного уровня зависит многое. Само понятие «детство» анализируется во многих зарубежных и отечественных трудах, изучается в различных исследованиях, государственных программах поддержки. Однако эта проблема требует комплексного решения. Под влиянием современных условий: информационной насыщенности и доступности, гуглизации сознания, изменения в семейных отношениях, социальных и экономических проблем, здоровья и пандемии - становится невозможным тиражировать, как прежде, родительский опыт «в чистом виде». В данной статье приводятся результаты исследований, проведённых по авторским методикам: изучение вопросов брачно-семейных отношений, здоровья и здорового образа жизни, отношения детей и молодёжи к информационно-коммуникационным технологиям. Все эти исследования изучали отношение детей и молодежи к современным проблемам общества. Методики и используемый инструментарий имеют апробацию, а результаты авторских исследований, представлены не только на различных конференциях, но и в Правительстве Московской области на заседании Координационного совета по улучшению демографической ситуации в МО при Министерстве социального развития. Приведённые результаты помогают понять, какие именно социально-экономические проблемы существуют сейчас и могут возникнуть в будущем в данном поле. Это чрезвычайно важно, так как именно в детстве закладываются основы будущей личности, проходит воспитание и становление человека - будущего индивида общества. Изучение детства в комплексе, оценка его качества и потенциала позволяют принимать грамотные и эффективные государственные решения.

Детство, дети, молодёжь, демографические проблемы, здоровье, образование, социально-экономические проблемы, информационные технологии, пандемия

Короткий адрес: https://sciup.org/143178399

IDR: 143178399 | DOI: 10.19181/lsprr.2021.17.3.6

Текст научной статьи Современное детство и социально-экономические вызовы

Введение(Трансформация поля «Детства»)

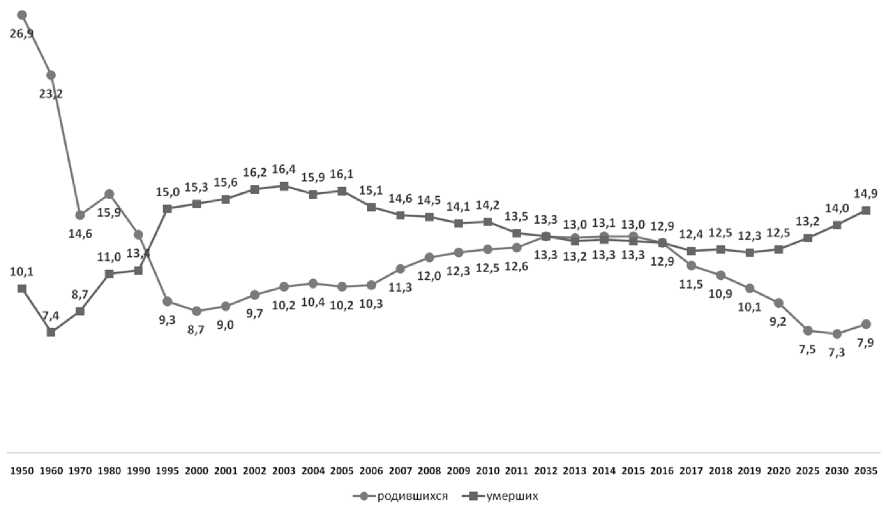

Наталья Михайловна Римашевская утверждала, что «…“Поле” детства, его человеческий и социальный потенциал сжимается как шагреневая кожа. … С 2000 г. наблюдается некоторый рост родившихся, что позволяет более оптимистично взглянуть на «поле» детства в будущем…» [9: 4–5]. Значимая причина увеличения числа новорождённых – это более многочисленное поколение 80-х, которые в данный период вступили в детородный возраст. Проводилась активная пронаталистская политика, а также выявлен результат нового направления в государственной политике, установившего «материнский капитал» (сегодня не только за второго и последующих детей, но и за первенца) и другие меры социального характера (выплаты родителям с детьми, различные компенсации, льготы и т.п.).

Объектом исследования в данной статье выступает «поле детства», предметом – современные социально-экономические трансформации и вызовы, связанные с понятием «детство».

Цель данной статьи состоит, во-первых, в систематизации понятия «детство» и представлений, связанных с детством, подверженным современным трансформациям, во-вторых, в оценке социальноэкономических вызовов, выявлении основных возникающих противоречий, с которыми сталкивается социум в вопросах воспитания и обучения детей.

Новое поколение – это абсолютно новые люди, с иной парадигмой развития, где «родительский опыт», накопленный годами, уже невозможно применять (в чистом виде) в современных условиях. Информационная насыщенность, гуг-лизация сознания, доступность различных информационных ресурсов, изменения семейных отношений в эпоху модерна, социальные и экономические проблемы, здоровье и пандемия – всё это меняет «поле» детства.

Пройдет десять–пятнадцать лет – и нынешние дети станут демографическим базисом нашей страны. От потенциала их здоровья, уровня подготовки будет зависеть трудоспособность населения. Проблемы детства в российском обществе, а также отдельных социальных когорт детей сквозь призму социально-демографического развития позволяют по-новому взглянуть на многие проблемы и рассмотреть структуру населения [9: 4–5]. Сегодня 1,2 миллиарда человек (18 %) относится к молодёжи (когорты 15–24-летних), из них 87 % – проживает в развивающихся странах.

Само понятие «детство» и проблема его определения рассматривались во многих трудах отечественных и зарубежных учёных-исследователей [16: 102]. В задачи данной статьи не входит точное историческое определение и толкование этого термина. Основной задачей предложенного материала является изучение социально-экономических проблем, которые уже есть в данном «поле». Однозначно можно утверждать, что именно в данный период проходит воспитание и, как правило, становление человека, а от него зависит достаточно многое в будущем индивида.

Например, в своих работах известный французский учёный, историк, автор многочисленных работ, связанных с исследованием проблем семьи и детства, Ф. Арьесон писал: «…ребёнок не является просто объектом воспитания, детство имеет собственную историю…» [14: 68]. В разных странах восприятие самого понятия «детство» и подходов к воспитанию – разные. Про это говорила Маргарет Мид в книге «Взросление на Самоа» (1928) [1: 200–211]. Основное, что следует понять, – это то, что «…разные народы имеют разное детство» [15: 79].

Д.Б. Эльконин в своих исследованиях говорит о «кризисе детства» как о разрыве между детской и взрослой жизнями и замещением непосредственного взаимного присутствия сложными, новыми формами представления жизни взрослых. Автор не просто констатирует разрыв между детьми и взрослыми, а подчеркивает различие содержания их взаимного существования, то есть разделения жизни детей и взрослых [3:16]. При этом устанавливаются новые формы связей и посредников между ними. Взрослость наступает, когда индивид получает допуск к знанию, которое недоступно детству [13: 79].

Результаты исследований российских учёных показали, что «...собирающиеся и не собирающиеся иметь ещё ребёнка (среди тех, кто считает, что его появление может помешать достижению материального благополучия, повышению благосостояния семьи) различаются, по крайней мере, по четырём параметрам. У тех, кто собирается иметь ещё ребёнка, в среднем меньше число имеющихся детей (т.е. у них чаще это намерение в отношении рождения первого и второго ребёнка), более высокая значимость детей и меньший «проигрыш» в значимости материальному благополучию, более высокие среднедушевые доходы и относительно более высокая оценка уровня жизни семьи»1.

Последний вызов – пандемия коронавируса – потребовал от нашего общества нового взгляда на многие проблемы, в том числе и вопросы финансовой поддержки семей в сложный период. «В условиях преодоления последствий коронакризи-са в нашей стране реализуются дополнительные меры поддержки большинства участников рынка труда, а также лиц с семейными обязательствами… Наряду с этим следует отметить, что стабилизация, а затем сокращение заболеваемости коронавирусом обеспечат условия для преодоления спровоцированного им экономического кризиса, при этом восстановление нормального режима жизни и работы должно будет осуществляться уже на новом уровне, когда расширившиеся возможности дистанционной занятости будут способствовать повышению КТЖ и балансу семья– работа»2.

Таким образом, саму трансформацию поля «детства» в нашем случае целесообразно рассматривать начиная с 50–60-х годов. Именно в данный период изменения, влияющие на детство в России и мире. Происходящие в этот период времени процессы разрушили традиционные представления о детстве, детях, условиях взросления и развития. Происходили глобальные изменения в социальном устройстве мира3: во-первых, экономическая глобализация – появление транснациональных компаний, увеличение доли иностранных инвестиций, изменения на рынке труда, либерализация торговли и появление электронных денег. Во-вторых, политическая трансформация – «носильная» демократизация (цветные революции), трудовая миграция (легальная и нелегальная), развитие различных политических движений и т.п. В-третьих, изменения в культуре – «навязывание чуждых культур» (вестернизация), распространение «популярной культуры», трансформация институтов семьи и брака (появление однополых браков, торжество гражданского брака, свободные сексуальные отношения и тп.). В-четвёртых, экологическая трансформация – исчезновение отдельных видов животных и растений, глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, экологические катастрофы. В-пятых, изменения коммуникационных возможностей – развитие Интернета, сотовой связи, мобильного интернета, масс-медиа, телевидения, возможности «свободного» передвижения по миру, доступность информационных технологий, появление возможности удаленной работы и т.п. Все эти экономические, политические, мо- ральные, социальные и культурные устои ещё несколько десятилетий назад казались основополагающими и незыблемыми. Сегодня многие из них в определённой степени затрагивают сферу детства.

Детство – статистический взгляд

В Российской Федерации складывается негативная тенденция демографических процессов – уменьшение количества детей как в абсолютных, так и в относительных величинах. Ситуация до 2010 года оставалась критичной [9: 15–19]. В последние годы наблюдается рост рождаемости в стране, а именно улучшение ситуации по темпам сокращения числа детей в стране (см. рисунок 1). Более того, согласно данным Росстата, численность детей стала расти, и их доля в общей совокупности также растёт. Впервые в российской истории удельный вес пожилых возрастов стал выше удельного веса детей в 2013 г. На тот момент в 56 регионах доля детей и подростков составила менее 20 % жителей (в начале 2000-х таких регионов было 41, в 90-е – лишь 3). Происходило и снижение потенциала здоровья: треть российских детей рождается уже больными или заболевает в первые месяцы после рождения [12: 36–57].

В пятилетие нового века по сути начавшееся повышение рождаемости при сохранении более высокого уровня смертности позволило в самом начале второго десятилетия ХХI века преодолеть двадцатилетнюю депопуляцию, когда естественную убыль сменил естественный прирост населения (см. рисунок 1). Была достигнута стабилизация и даже некоторый рост численности населения. В 2012 г. общий прирост населения с учетом иммиграции достиг почти 300 тыс. чел. [11: 4–5].

Согласно данным статистики, в 2010 году дети и подростки составляли 21,4 % населения России. На увеличение числа детей и подростков повлиял рост рождаемости в 2012–2017 гг. В 2020 г. доля малышей до 4-х лет увеличилась до 28 % (26,5 % в 2010 г.), детей 5–10 лет – 24,3 % (23,6 в 2010 г.). На 01.04.20 г. в Российской Федерации проживало 146,7 мил. чел; 22,4 % – это доля детей и подростков в возрасте до 18 лет от общей численности населения4.

Риски современного детства

Несмотря на положительный прирост рождаемости, также количества детей, в целом в нашей стране ухудшаются показатели репродуктивного поведения. Значительно влияют на снижение рождаемости финансово-экономические кризисные ситуации и пандемия, в результате которых уменьшаются реальные доходы большей части населения. Также уменьшение репродуктивного потенциала связано со вступлением в детородный возраст малых когорт рождения в нулевых и 90-х гг., которые имеют ещё и низкий потенциал здоровья. Сегодня отсутствует (сведен к минимуму) показатель смертности матерей во время беременности, однако детская инвалидность в первые годы жизни растёт. Более того, всё чаще выявляются супружеские пары (около 20 %), которые страдают бесплодием или добровольно отказываются иметь детей (в силу собственных убеждений – «Чайлдфри» и т.п.) при возможности иметь детей. Первую проблему сегодня можно решить на основе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), которые основаны на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). А вот вторая – это социально-культурная проблема, которую необходимо менять на уровне воспитания и изменения отношения к институтам семьи и брака.

В XX веке телевидение полностью изменило ситуацию с информированностью населения. Это оказало значительное влияние и на детей, так как информационное пространство заполнилось антикультурой и откровенной сексуальной пропагандой. В конце нулевых произошел стремительный рост проституции, добрачных половых связей, свободных отношений и гражданского брака. В начале XXI века основным каналом коммуникации детей и молодёжи становится Интернет. Практически бесконтрольный контент позволяет молодому поколению смотреть любую информацию. Согласно исследованиям более 90 % подростков сталкиваются с «нежелательным» контентом: порнография, секс, насилие, призывы к самоубийству и т.п. [9: 15–19].

Кроме того, на детство влияют материальные условия жизни, которые включают два взаимосвязанных компонента. Во-первых, в современных условиях развития индивида дети становятся препятствием на пути к самореализации и в достижении некоторых жизненных целей. Во-вторых, финансовые проблемы затрудняют решение жилищного вопроса. Именно это мешает иметь желаемое количество детей (сегодня 2/3 семей нуждаются в улучшении условий жизни). Очевидно, что «детские пособия» не могут стимулировать рождение, основная проблема – это отсутствие необходимого (желаемого) уровня дохода в семье, который может удовлетворить нормальную обеспеченность и перспективу улучшения своих жилищных условий. В настоящее время факт рождения ребёнка приводит к стеснению жилищных условий семьи [9: 15–19].

Рисунок 1. Рождаемость и смертность в России (Прогноз с 2020 до 2035 гг.), на 1000 чел.

Figure 1. Birth Rate And Mortality In Russia (Forecast From 2020 to 2035), Per 1000 People

Источник: Росстат. Демография. Численность и состав населения (витрины). Демографический прогноз до 2035 года. URL: (дата обращения: 20.12.2020).

Проблема «качества» молодого поколения связана со здоровьем. Трудности такого рода сегодня есть у каждого третьего ребёнка, как правило, его уже рождают со слабым потенциалом. Сегодня можно говорить, что наше общество попало в «воронку нездоровья»: дети (последующее поколение) обладают меньшим потенциалом здоровья, чем их родители. Внуки наделены ещё меньшим потенциалом здоровья. Наши исследования здоровья школьников Подмосковья показали, что абсолютно здоровыми можно считать лишь 4–5 % детей [4: 112].

Изменение социо-культурной парадигмы нашего общества привели к проблемам обучения, воспитания и развития детей [8:120–122]. Даже в период дошкольного возраста возникают проблемы, которые усиливаются в школе, в организации учебной деятельности.

Согласно закону об образовании сегодня каждая школа должна иметь возможность обучать детей с ОВЗ, но на практике школы сталкиваются с нежеланием родителей других детей в классе иметь ребёнка с «особенностями в развитии». Причём можно выделить проблемы уязвимых категорий детей (детей с ОВЗ и инвалидностью, сирот, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, девиантных детей и подростков), такие как: недостаточное материально-техническое оснащение и обеспечение кадрами (профильными специалистами); отсутствие адаптивной системы обучения детей-сирот; стигматизация детей-сирот в школе и т.п.

Социализация детей в обществе сегодня сталкивается с проблемами, обусловленными вызовами и рисками социальной среды детства [10: 5–24]. Очевидно, что основными каналами социализации остаются семья и школа. Сейчас происходит креолизация каналов, и классическая схема уступает место новым формам семейной организации. Взросление происходит в новых условиях, а родители и дети имеют существенно различающиеся опыт адаптации к реальной жизни. Школа также диссоциирует. Однако классическая школа остаётся и пытается предлагать основную форму социализации (на основе гарантий государства), которые хорошо работали сотни лет. Схемы передачи знаний и школьные программы устарели. Унифицированная форма обучения и строгое соответствие учебному плану – вот главная проблема. Школа учит абстрактного (среднестатистического) ребёнка, в то время как современные дети совершенно уникальны и требуют персонифицированного подхода.

Изменилось и само отношение к учителям. Ранее учителя почитали как носителя знаний. Его уважали. Трудиться в системе образования было почётно. Однако ситуация изменилась коренным образом. Уровень образования городского насе- ления достаточно высокий и многие родители могли бы обучить своего ребёнка самостоятельно, но культура воспитания «оставляет желать лучшего». Достаток большинства родителей в несколько раз превышает доходы учителей. Это отражается в трансляции дома неуважительного отношения некоторых родителей к учителям, а дети повторяют за старшими в школе. «Успешность современного человека определяется уровнем его дохода…» – вот одно из высказываний отца – руководителя крупного предприятия в кабинете директора подмосковной гимназии. Особое место занимает гарантированность обучения в школе со стороны государства. Получаемая образовательная услуга оплачена (налогами), а потому родители вправе требовать лучшего для своего ребёнка, без каких-либо обязательств и усилий (успеваемость, прилежание) со стороны последнего.

Система общего образования охватывает (на 2019 год) более 30 млн. детей и молодёжи, включая 7,6 млн. дошкольников всех возрастных категорий (от 3 до 7 лет – 6,5 млн. человек, от 2 месяцев до 3 лет – 1,1 млн. человек), 16,6 млн. школьников.

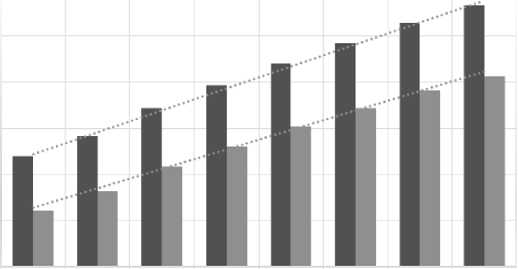

В последние годы специфика демографических процессов обеспечивает прирост числа детей на 0,3 % в дошкольное образование (2019 г. по сравнению с 2018 г.) и на 3,1 % в школьное. Численность населения от 7 до 17 лет к 2024 году должна достигнуть 20,2 млн. чел., что будет увеличивать количество учащихся, согласно прогнозам, до 18,6 млн. чел. (см. рисунок 2). За 2019 год число организаций по всем уровням образования незначительно снизилось: 40,0 тыс. ед. в дошкольном образовании, 40,8 тыс. в общем образовании.5

Согласно прогнозам, численность обучающихся по программам общего образования будет увеличиваться до 2026 года, однако темп прироста будет снижаться (в 2020/21 учебном году 429 тыс. чел., в 2024/25 учебном году: 294 тыс. чел.)6.

Детство и семья

Семья как традиционное понятие переживает значительные трансформации и уходит от своего привычного понимания. Появились различные виды семей: с одним родителем, двухъядерная, сетевая и т.п. Финансовая поддержка государством одиноких матерей и, как следствие, рост разводов, возникновение феминисткого движения, общая либерализация брака – всё это сдвинуло традиционные семейные ценности.

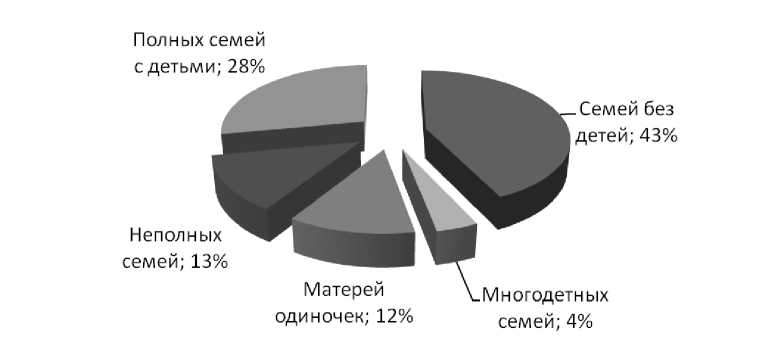

В настоящее время 43 % российских семей – бездетные (согласно другим исследованиям, более половины). Полных семей с детьми – 28 %, неполных семей – 13 %, матерей одиночек – 12 % и лишь 4 % – многодетные (см. рисунок 3) [6: 120–140].

Модель семьи с одним ребёнком (максимум двумя) становится нормой для России, которую ещё недавно (исторически) можно было считать страной с многодетной структурой семьи. Кардинальные изменения в вопросах количества детей и вообще отношения к браку произошли на фоне бесконечного числа реформ, экономических и политических кризисов, «сексуальной революции» и изменений культурно-нравственных парадигм в нашем социуме [7:23–30]. Увеличение числа разводов – ещё одна проблема современного общества. Сегодня около половины российских браков ждёт распад в первые годы совместной жизни, что также влечёт за собой снижение рождаемости.

В то же время есть целый ряд проблем, мешающих материнству в России: прежде всего это финансовые сложности (низкий уровень размеров пособий на детей) и отсутствие возможности продолжения карьеры у матери из-за «стеклянного потолка», а также ограниченный доступ к детским дошкольным воспитательным учреждениям. 2017 год многие отметили как наиболее привлекательный для рождения. Положительно ответили 42 % россиян, а в 2008 году лишь каждый четвертый дал подобный ответ. Однако более молодые респонденты менее оптимистичны: лишь 27 % в когорте 18–24 лет считали именно так и 34 % – среди возрастной группы от 25 до 34 лет. 17 % опрошенных дают негативные ответы, а десять лет назад таких было почти треть (28 %)7.

По мнению большинства опрошенных россиян существенно изменить положение женщин в декрете может коррекция ситуации с обеспеченностью местами в детских садах, которую можно реализовать за счёт работодателей (72 %). Необходим и гибкий рабочий график (69 %) и/или реализация возможности трудиться удалённо (61 %). Отсутствие у предприятия возможности организовать посещение ребёнком детского дошкольного учреждения можно «компенсировать» выделением средств на няню (54 %). Возглавляет рейтинг проблем, связанных с материнством и детством, низкий уровень детских пособий (об этом упомянул почти каждый четвёртый – 24 % из опрошенных). На втором месте – недостаточное число воспитательных учреждений, что отметил каж-

20,5

19,5

18,5

17,5

16,5

15,5

14,5

-

■ Численность населения (717 лет), млн чел.

-

■ Численность учащихся, млн чел.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

16,9 17,3 17,9 18,4 18,9 19,4 19,8 20,2

15,7 16,1 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 18,6

Рисунок 2. Прогноз численности обучающихся по программам общего образования на период до 2024 года, млн. чел.

Figure 2. Forecast Of The Number Of Students Enrolled In General Education Programs For The Period Up To 2024, Million People.

Источник: Доклад Правительства РФ Федеральному Собранию РФ о реализации государственной политики в сфере образования (выдержки) // Ректор ВУЗа. М.: ИД «Панорама». №9(189). 2020. С. 34–55.

Рисунок 3. Структура семей в России, %

Figure 3. Family Structure In Russia, %

Источник: Юсупова Д. Как меняется структура семьи в России // Газета Ведомости. 20 декабря 2013. URL: –menyaetsya–struktura–semi–v–rossii (дата обращения: 05.12.2020).

дый пятый (21 %). На третьем – низкий уровень жизни и высокие цены (15 %), 14 % отметили недостаточный уровень медицинского обслуживания в России. Также треть респондентов (35 %) отразила ухудшение материнского положения семьи в связи с рождением ребёнка8.

Современное поколение достаточно часто из-за проблем, озвученных выше, отказывается от заключения официального брака (создание традиционной семьи) в пользу гражданского брака – сожительства без регистрации отношений. В российском обществе это уже стало вполне приемлемой формой отношений. По данным ВЦИОМ, 46 % опрошенных считают это нормальным (среди не состоящих в браке – 56 %). Это позволяет предположить, что будущее «за свободными отношениями», так как в возрастной группе 18–24 лет такое мнение разделяет около 60 % опрошенных9.

С другой стороны, более старшие когорты выступают «за классические отношения» в супружеской жизни: 55 % респондентов среди 60-летних и старше (52 % среди женщин против 38 % среди мужчин) не поддерживают современные взгляды. Общее число опрошенных, не разделяющих «новых подходов к браку», – 45 %. Интересно отметить, что 56 % россиян вообще не признают сожительство браком: в этом солидарно и старшее, и молодое поколение в равной степени. При этом 71 % из опрошенных ВЦИОМ (более двух третей) соглашаются с мнением о том, что рождению детей должна предшествовать регистрация в ЗАГСе. Половина взрослых россиян высказывается против инициативы признавать сожительство браком10.

Наиболее сложными считаются вопросы, касающиеся материального обеспечения семьи. 61 % считает, что обеспечивать финансовое благополучие и также управлять бюджетом необходимо сообща (59 %). Женское участие в семейном бюджете, по мнению мужчин, должно составлять не менее 32 %. Сами представительницы слабого пола называют цифру 43 %. Мужчины, которые на данный момент совместно проживают с женщинами (женатые, проживающие вместе, встречающиеся), утверждают, что вносят в общую копилку семейного бюджета около 75 %, женщины – 44 %11.

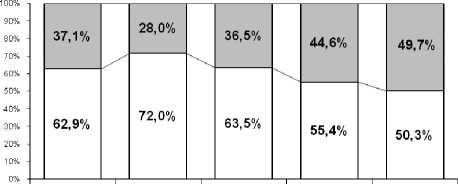

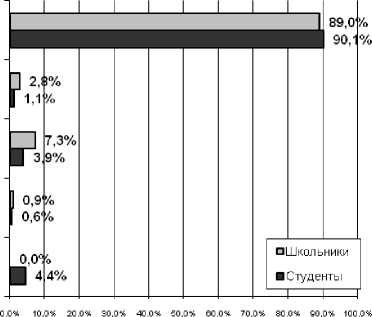

Авторские исследования особенностей семейно-брачных отношений на юго-востоке Подмосковья показали, что для большинства опрошенных «семья» является условием стабильности и предопределяет уверенность в жизни. Проблема регистрации брака прямо пропорциональна возрасту опрошенных. Необходимость совместного проживания до заключения союза имеют аналогичную тенденцию по возрастам (см. рисунок 4).

«Популярность» гражданского брака обусловлена, согласно ответам респондентов, необходимостью «проверить свои чувства до брака». На втором месте – отсутствие осуждения, на третьем – возможность избежать ответственности (см. рисунок 5).

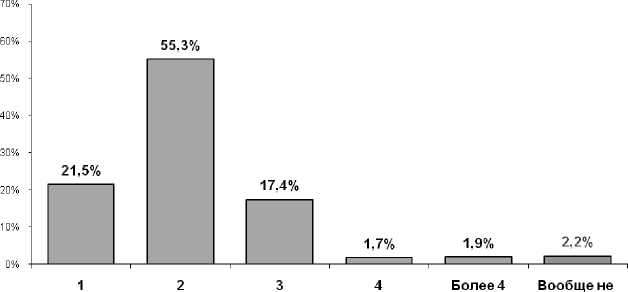

Тем не менее, вне зависимости от форм брака более половины респондентов хотят иметь двоих детей, одного – каждый пятый, вообще не хотят детей – менее 2 %. (см. рисунок 6).

Несмотря на достаточно «свободные нравы» в современном обществе, одной из причин разрыва отношений может стать измена одного из супругов. На первом месте – «скучный досуг». На третьем – финансовые трудности (проблемы) и отсутствие собственного жилья.

В большинстве случаев развод – это крайняя мера. Более критично к разводу относятся школьники. Каждый пятый из опрошенных считает, что развод – это «нормальное явление». Современное поколение достаточно пространно представляет себе трудности семейной жизни. «Букетно-конфетный» период отношений, как правило, «разбивается» о сложности быта, к которым молодые люди часто вообще не бывают готовы. Ведение совместного хозяйства, семейного бюджета, трудности бытовой жизни, задачи, которые появляются с рождением детей, финансовые и жилищные ограничения – всё это достаточно часто оказывается причиной отказа от семейной жизни и заключения брака.

Приведём результаты исследований относительно распределения ролей и в воспитании детей: 78,1 % всех опрошенных уверены, что воспитанием детей должны заниматься совместно. 15,7 % – что «жена в большей степени», 2,3 % – «муж, в большей степени».

Здоровье детей

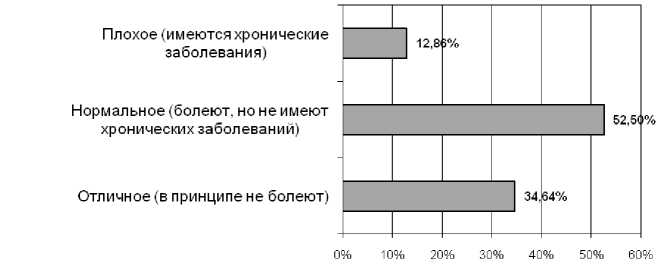

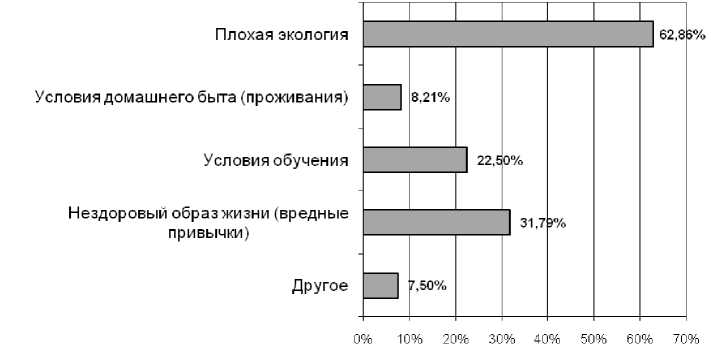

Авторские исследования отношения детей и молодёжи к здоровью и здоровому образу жизни, проведённые в 2010–2012 гг. на базе ГСГУ совместно с ИСЭПН РАН на юго-востоке Подмосковья, выявили ряд тенденций относительно здоровья детей [17: 250–275]. Самооценка здоровья детей приведена на рисунке (см. рисунок 7). Наши дети достаточно оптимистично оценивают свое здоровье: более половины из них дали ответ «нормальное»; треть – «отличное», с хроническими заболеваниями – более 12 % (см. рисунок 8).

Все перечисленные составляющие в итоге приводят к заболеваниям различной степени тяжести. Взаимосвязь здоровья и успеваемости показала, что на вопрос «Влияет ли состояние вашего здоровья на возможность усвоения учебного материала?» утвердительно ответили почти 68 % детей.

Детство и ИТ

Современные информационные и интер-нет-технологии в значительной степени изменили информационное поле наших детей. Они быстрее адаптируется к новым технологиям и гаджетам. Отсутствует проблема «боязни нажатия кнопки». Большинство современных сотовых телефонов позволяют получить информацию напрямую из

Школьники Студенты Молодежь Взрослые Старшие

□ Нет аДа

Рисунок 4. Необходимо ли совместное проживание до заключения союза? %

Figure 4. Is Cohabitation Necessary Before Entering Into A Union? %

Источник: исследования авторов

■ Старшие □ Взрослые □ Молодежь □ Студенты □ Школьники

Рисунок 5. Причины «популярности» гражданского брака, %

Figure 5. Reasons For The "Popularity" Of Civil Marriage, %

Источник: исследования авторов

хочу иметь детей

Рисунок 6. Желаемое количество детей, %

Figure 6. Desired Number Of Children, %

Источник: исследования авторов

Рисунок 7. Самооценка здоровья детей, %

Figure 7. Self-Assessment Of Children's Health, %

Источник: исследования авторов

Рисунок 8. Факторы, которые негативно влияют на здоровье Figure 8. Factors That Negatively Affect Health

Источник: исследования авторов

Интернета, предоставляют возможность общения в социальных сетях и различных сообществах. В ходе авторских исследований молодёжи и детей [4: 104–117] было проанализировано несколько вопросов об использовании информационных технологий.

Почти треть современных детей в день тратит на свой сотовый телефон от полчаса до часа своего времени. До трёх часов могут просидеть за телефоном почти 8 %, а тех, кто не выпускает гаджет из рук более трех часов – больше трети (35 %). Лишь 24 % – несколько минут в день.

Характерно, что современные школьники отвлекаются во время занятий на свои смартфоны. Согласно исследованиям, таких ¼, почти 5 % – могут быть заняты телефоном весь урок (если учитель не делает им замечание). В основном пользуются интернетом или общаются (просматривают) социальные сети. Использует телефон для общения с друзьями – 82 % (соцсети, электронная почта и т.п.) Многие (56,8 %) слушают музыку и смотрят фильмы. Почти треть детей играет в сетевые игры. На вопрос анкеты «Если вас лишить возможности пользоваться Интернетом, ваша жизнь изменилась бы?» – «Да, сильно» – ответило 38,5 % школьников и 34,3 % студентов [5: 9–20]. Около 50 % респондентов спокойно отнеслись к этому. Отсутствие Интернета не беспокоит 15 % школьников и 10 % студентов [5: 9–20].

Молодые люди уверены, что владение компьютерной техникой влияет на возможности оперативного получения информации и необходимых знаний. 85 % отмечают, что использование ИКТ даёт возможность получать качественные знания, именно такая уверенность привела к возникновению формата, называемого «гуглизация сознания» [5: 9–20]. Около 90 % молодёжи при встрече с неизвестным понятием (термином) набирают его в поисковой строке Yandex. Практически никто не спрашивает у наставников или преподавателей. Больше доверяют друзьям 2 % опрошенных [5: 9–20] (см. рисунок 9).

Наберетеегов поисковике (Yandex. GoogleH т.п.)

Спрошу у друзей

Спрошу у взрослых (родителей, преподавателей и т.п.)

Попытаетесьнайти в книгах дома

Пойдете в библиотеку

Рисунок 9. Действия детей и молодёжи при необходимости поиска значения неизвестного термина, %

Figure 9. Actions Of Children And Young People When It Is Necessary To Search For The Meaning Of An Unknown Term, %

Источник: исследования авторов

Несмотря на то что современные информационные технологии оцениваются по-разному, их роль в современном обществе трудно переоценить. Образовательный процесс сложно представить без мультимидийных средств, интерактивных досок и on-line занятий. Особенно это стало необходимым в последние полтора года пандемии.

Влияние пандемии на детство

Отсутствие подключения к сети не просто ограничивает возможность детей быть на связи в режиме онлайн. Это мешает им быть конкурентоспособными в современной экономике. В случае закрытия школ, с чем в настоящее время сталкиваются миллионы людей из-за COVID–19, это приводит к тому, что дети теряют возможность получать образование.

Согласно докладу ЮНИСЕФ и Международного союза электросвязи (МСЭ) (01.01.2020), у 2/3 детей школьного возраста в мире – или у 1,3 миллиарда детей в возрасте 3–17 лет – отсутствует дома доступ к сети Интернет (см. таблицу 1)12.

Отсутствие доступа к Интернету будет стоить следующему поколению его будущего. По данным ЮНИСЕФ, число школьников, пострадавших от закрытия школ в связи с пандемией COVID–19, в ноябре 2020 г. возросло на 38 %, что серьёзно затруднило прогресс в учебном процессе и негативно сказалось на благополучии ещё 90 миллионов учащихся во всём мире. «Тот факт, что у такого огромного количества детей и молодых людей дома нет доступа к Интернету, свидетельствует об огромном цифровом разрыве, о настоящей цифровой пропасти», – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор13.

Современные дети без возможности нахождения в онлайн пространстве паутины сталкиваются с определёнными лишениями. Оказываясь изолированными от всего мира, они в дальнейшем не могут быть конкурентоспособными на рынке труда. Большая часть детей и молодёжи по всему миру утрачивает возможность получать начальное и общее образование. У тех людей, у которых не было возможности и навыков использования цифровых технологий, в условиях пандемии в большей степени усилилось цифровое неравенство. Цифровой разрыв в обществе стал очевиден.

В нашей стране ситуация с переходом на дистанционные и онлайн-формы обучения прошла достаточно «гладко». Наличие оборудования для проведения видеоконференций (согласно исследованиям НИУ ВШЭ) есть у 11 % опрошенных учеников в России; наличие оборудования для проведения аудиоконференций у 21 %. Возможность выполнения домашних заданий на образовательных онлайн-платформах – у более трети опрошенных (38 %) (см. рисунок 10).

Основная проблема – это низкая скорость Интернета как у детей, так и учителей, которые проживают в малых и средних городах, а также в сельской местности. Во-вторых, отсутствие надлежащего уровня доходов, что не позволяло людям перейти на более дорогой тариф (сменить оператора, подключить «безлимитный» Интернет и тд.). В-третьих, отсутствие необходимой техники, как на рабочем месте у учителей, так и дома у учеников (нет компьютера, веб-камеры и т.п.).

Таблица 1

Школьники (от 3 до 17 лет), у которых дома нет доступа к интернету, %

Students (From 3 To 17 Years Old) Who Do Not Have Access To The Internet At Home, %

Table 1

|

Регион |

Доля |

|

Западная и Центральная Африка |

95 % – 194 миллиона |

|

Восточная и Южная Африка |

88 % – 191 миллион |

|

Южная Азия |

88 % – 449 миллионов |

|

Ближний Восток и Северная Африка |

75 % – 89 миллионов |

|

Латинская Америка (Карибский бассейн) |

49 % – 74 миллиона |

|

Восточная Европа и Центральная Азия |

42 % – 36 миллионов |

|

Восточная Азия и Тихоокеанский регион |

32 % – 183 миллиона |

|

Во всём мире |

67 % – 1,3 миллиарда |

Источник: Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету // ЮНИСЕФ. URL: ru/story/2020/12/1391572 (дата обращения: 05.12.2020).

Наличие оборудования для проведения видеоконференций

Наличие оборудования для проведения аудиоконференций

Выполнение домашних заданий на образовательных он лайн - платформах

■ Да

Нет

Рисунок 10. Оснащение техническими устройствами учеников в России, %

Figure 10. Equipping Students With Technical Devices In Russia, %

Источник: Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей / НИУ ВШЭ. URL: (Дата обращения 05.12.2020).

Дети, попадающие в период пандемии в самоизоляцию, теряют возможность развивать социальные навыки. В условиях карантина или изоляции получить «поддержку и мотивацию» именно в коллективе сложно. Очевидно, что образовательные учреждения способствуют приобретению важнейших навыков коммуникации. Самостоятельность в обретении «первых друзей» и знакомств влияет на будущие возможности ребёнка выстраивать отношения с другими людьми и реализовываться в современном со-циуме14.

Всё это также относится к определённого рода вызовам социального порядка, которые могут оказать влияние и на построение своей карьеры, и на стремление создания формата «классических семей» в будущем.

Выводы

Современные вызовы в сфере детства – это сложная и глубокая проблема. Разрыв поколений, изменение культуры, восприятие информации, технологических укладов, новых технологий – всё это «качественно меняет» наших детей. Проблема разрыва между поколениями существовала всегда, но информационная доступность в современном обществе ускорила процесс взросления детей.

Меняется сама парадигма развития нашего общества, и «родительский опыт», накопленный годами, всё сложнее применять в современных реалиях. Насыщенность информационного поля, «гуглизация сознания», доступность различных информационных ресурсов в режиме он-лайн, компьютерные игры вместо «двора» – это факторы, оказывающие влияние на современных детей. Воспитание и взаимодействие «родитель – ребёнок» происходит по-новому. Устойчивость семейных отношений в эпоху модерна опирается на три принципа: свобода в обмен на ответственность; уход и поддержка в обмен на достижения; демонстрация обязательств, готовность вкладываться (commitment) в обмен на лояльность.

Всё это предопределяет новые формы взаимодействия поколений и сказывается на доминировании новых факторов. У дошкольников и младших школьников – это недостаток концентрации внимания, отсутствие любознательности, задержка развития, дефекты речи, ухудшение мелкой моторики; в старшей школе – неумение дружить, непризнание авторитетов, зависимость от гаджетов.

Следует особо отметить, что необходимо повышение доступного и качественного образования детей различных категорий. В условиях пандемии (уход на дистанционное обучение) цифровое неравенство (отсутствие необходимой техники, доступа к Интернет) привело к отсутствию возможности получения образования.

Ситуация с коронавирусом лишний раз подчеркнула необходимость «хорошего доступа» к Интернету во всех регионах нашей страны. С другой стороны, есть проблемы обеспечения информационной безопасности детей и «фильтрации» нежелательного контента в Сети.

В заключение отметим, что тема «детство» весьма сложна, многогранна и требует дальнейшего изучения. Дети – это основа и фундамент нового поколения. Исследования, проводимые на юго-востоке Подмосковья, позволили сделать вклад в решение данной проблемы и выявить особенности в решении вопросов брачно-семейных отношений, здоровья и здорового образа жизни, отношения детей и молодёжи к информационно-коммуникационным технологиям. Методики и инструментарий исследований опубликованы и представлены на различных конференциях и круглых столах.

На основе двух опросов (отношение молодёжи к вопросам семьи и брака), проведённых по оригинальной авторской методике в 2018 и 2019 годах, были сделаны выводы и составлены рекомендации, представленные в Правительстве Московской области на заседании Координационного совета по улучшению демографической ситуации в Московской области при Министерстве социального развития. Авторская методология проведения опроса и полученные результаты легли в основу некоторых решений по результатам работы Совета и будут в дальнейшем использоваться Координационным советом по улучшению демографической ситуации.

Данное исследование является лишь неким приближением, итерацией к решению многих вопросов в сфере детства. Предложенные подходы и полученные результаты могут быть полезны не только научному сообществу, но также органам исполнительной и законодательной власти, которые занимаются вопросами семьи, демографии, экономики и развития социальной сферы.

Список литературы Современное детство и социально-экономические вызовы

- Арьес Ф. Возрасты жизни // Философия и методология истории / Общ. ред. и вступ. ст. проф. И.С. Кона. М.: Прогресс, 1977. - 336 с.

- Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. - 416 с.

- Элкинд Д. Эрик Эриксон и восемь стадий человеческой жизни : [пер. с. англ.] / Дейвид Элкинд. - М. : Когито-центр, 1996. - 16 с.

- Здоровье молодёжи: сравнительное исследование России, Беларусь, Польша: [Монография] / [П.Г. Абдулманапов и др.]. М.: Экон-Информ, 2016. - 214 с.

- Медведева Е.И., Крошилин С.В. Распространение интернет-технологий в России и «гуглизация» сознания молодёжи // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. Том 10. №3 (240). С. 9-20.

- Медведева Е.И., Крошилин С.В. Специфика брачно-семейных отношений молодежи Подмосковья // Проблемы развития территории. 2018. № 2 (94). С. 120-140. DOI: 10.15838/ptd/2018.2.94.8.

- Медведева Е.И., Крошилин С.В. Российская семья и экономика страны // Социальное пространство. 2017. № 5 (12). URL: http://socialarea-journal.ru/article/2434 (дата обращения: 05.12.2020).

- Психологические вопросы игры и обучения в дошкольном возрасте: сб. стат. / Акад. пед. наук РСФСР. Пед. чтения. Ин-т психологии ; под ред. Д. Б. Эльконина. - М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1957. - 148 с.

- Римашевской Н.М. Дети реформ / под ред. чл.-корр. РАН Н.М. Римашевской. - М.: Ин-т экономических стратегий, 2011. - 304 с.

- Рубцов В.В., Семья Г.В., Шведовская А.А. Вызовы современного детства: ключевые результаты реализации Национальной стратегии действий в интересах детей // Психологическая наука и образование. 2017. Том 22. № 6. С. 5-24. D01:10.17759/pse.2017220601.

- Рыбаковский Л.Л. Результаты современной демографической политики России // Народонаселение. 2014. № 1. С. 4-18.

- Шабунова А.А., Леонидова Г.В., Калачикова О.Н. Дети и молодёжь в России: глобальные вызовы современности // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 6 (42). С. 36-57. DOI: 10.15838/esc/2015.6.42.2.

- Психологические вопросы игры и обучения в дошкольном возрасте / Под ред. Д. Б. Эльконина - М.: Педагогика, 1957. - 148 с.

- Ariès P L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Plon, 1960. - 503 p.

- Kon I.S. Soziologie der Persnlichkeit. Berlin: Akademie Verlag; Кц1п: Pahl Rugenstein Verlag, 1971. - 496 p.

- Postman N., The Disappearance of Childhood. - N. Y.: Vintage Books, a division of Random House, Inc., 1994. -194 p.

- Zwi^zek pomiçdzy stanem zdrowia a wynikami w nauce (na przykladzie poludniowo-wschodniej czçsci obwodu moskiewskiego, Rosja) // Rozdzial V. Noo-psychoterapia w procesach zdrowienia i praktyce zycia // W kierunku humanizacji egzystencji [Text] / Popielski K., Suchocka L., Kroshilin S., Medvedeva E.; Edytowany przez Popielski K. - E. Lublin, 2012. - 328 p.