Современное радиопространство Сибири и Дальнего Востока: медианасыщенность и тенденции развития

Автор: Лизунова Ирина Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Теория и практика массовой коммуникации

Статья в выпуске: 6 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются структурные элементы регионального радиопространства. Выявляется медианасыщенность отдельных территорий Сибири и Дальнего Востока, определяются форматы вещания, анализируются основные тенденции и возможные направления развития современного радиорынка.

Радиопространство, радиорынок, радиостанции, формат вещания, медианасыщенность

Короткий адрес: https://sciup.org/14737855

IDR: 14737855 | УДК: 070:654.19(571)

Текст научной статьи Современное радиопространство Сибири и Дальнего Востока: медианасыщенность и тенденции развития

Архитектоника современного регионального радиопространства в силу многих факторов (экономической развитости отдельных территорий, их географической расположенности, конкретной социальнодемографической ситуации, развитости медиарынка и многого другого) в последние годы приобрела довольно сложную композицию, отвечающую запросам современных потребителей аудиоинформации. Различия прослеживаются не только в степени медийной насыщенности краев / областей Сибири и Дальнего Востока, но и в присутствии федеральных «игроков», влиянии рейтинговых местных радиостанций, наличии вещателей различных уровней и форматов, обширности рекламного рынка, а также в конкурентной борьбе за частоты, радиослушателей и медиаактивы.

Современное пространство радио как часть единого медиапространства включает многие структурные элементы, связанные с производством, распространением и потреблением медиаконтента. Сформировавшись к концу 1990-х гг., его структура и наполняемость в настоящее время продолжает меняться. Чтобы подвергнуть его анализу, необходимо разобраться, насколько качественно и количественно представлены медианосители, каковы их типологические ха- рактеристики, конкурентные преимущества и тенденции развития.

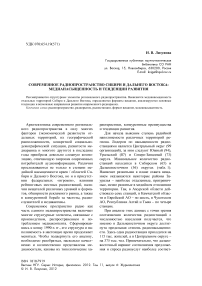

Для начала выясним степень радийной наполняемости различных территорий региона. Лидером по насыщенности радиостанциями является Центральный округ (99 организаций), за ним следуют Южный (94), Уральский (87) и Северо-Западный (73) округа. Минимальное количество радиостанций находится в Сибирском (65) и Дальневосточном (56) округах (табл. 1). Наименее развитыми в плане охвата вещанием оказываются некоторые районы Зауралья – наиболее отдаленные, приграничные, менее развитые в медийном отношении территории. Так, в Амурской области действовало семь станций, в Камчатской области и Еврейской АО – по шесть, в Чукотском АО, Республиках Алтай и Тыва – по четыре станции.

При анализе этих данных с точки зрения соотношения количества радиостанций с численностью населения получается, что именно в Дальневосточном округе достигнута предельная степень радионасыщенности. Здесь одна радиостанция приходится на 115 тыс. жителей, а в Центральном округе – на 375 тыс. чел. Примечательно, что дальневосточный вариант соотношения предложения и спроса радиоуслуг наиболее соответ-

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 6: Журналистика © И. В. Лизунова, 2012

Статистические данные по федеральным округам РФ

(по состоянию на 1 января 2009 г.) ∗

Таблица 1

|

Название округа |

Административный центр |

Площадь территории округа, кв. км |

Население, чел. |

о £ СО Ри Н Q2 d 2 к й о ю ы ^ о |

2S о s Й Д' о 3 CD g S О |

|

Центральный |

Москва |

652 800 |

37 121 812 |

18 |

99 |

|

Южный |

Ростов-на-Дону |

589 200 |

22 901 524 |

13 |

94 |

|

Северо-Западный |

Санкт-Петербург |

1 677 900 |

13 462 259 |

11 |

73 |

|

Дальневосточный |

Хабаровск |

6 215 900 |

6 460 094 |

9 |

56 |

|

Сибирский |

Новосибирск |

5 114 800 |

19 545 470 |

12 |

65 |

|

Уральский |

Екатеринбург |

1 788 900 |

12 254 976 |

6 |

87 |

|

Приволжский |

Нижний Новгород |

1 038 000 |

30 157 844 |

14 |

67 |

*

Источник: Радиовещание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад / Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. М., 2010. С. 73.

ствует европейскому распределению. Так, в США одна радиостанция вещает на 20 тыс., во Франции – на 139 тыс. чел. 1

Необходимо отметить, что статистические данные о количестве радиостанций являются приблизительными. Подавляющая часть коммерческих радиостанций работает в диапазоне FM (87,5–108 МГц). Емкость диапазона ограничивает возможность открытия большого количества радиостанций в одной географической точке. Ограниченность ресурса эфира приводит к частым сменам собственников предприятий на определенных частотах. Процессы слияния и поглощения одних станций, закрытие других влияют на точность информации и усложняют анализ структуры и типологии регионального радиорынка. Вследствие этого ситуация на местном радиорынке постоянно меняется.

Современный сибирско-дальневосточный радиорынок интенсивно развивается по следующим основным направлениям. Первое – это ребрендинг уже существующих радиостанций в FM-диапазоне. Подобное переформатирование и приспособление к усло- виям более адекватного вещания продиктовано, в первую очередь, реально существующим рекламным пространством. «Владельцы мультимедийных компаний не являются собственниками радиоэфира, они арендуют его у государства на основании конкурса, который происходит на федеральном уровне. Ужесточение условий конкурса приводит к различной мимикрии. Вчера радиокомпания имела одно название, сегодня – другое; вчера – одних владельцев, сегодня – других. Это обусловлено тем, что количество частот FM-диапазона ограничено» 2. Другое возможное направление развития – это покупка частоты через федеральный конкурс. «В настоящее время рынок заставляет основных игроков – не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и по всей России – прибегать не к смене названия, а к покупке частот» 3.

Напряженная конкурентная борьба за частоты, качество звучания и рекламу – важнейший источник существования радиокомпаний – заставила станции искать индивидуальные черты, формировать эфирный образ, способный привлечь внимание опре- деленной аудитории. Ориентация любой современной радиостанции на «своего» постоянного слушателя – характерная черта развития регионального радиовещания.

К началу XXI в. большинство региональных станций следует формату АС (Adult Contemporary), транслируя популярную музыку последних 10–20 лет. Формат «радио для взрослых» считается самым рейтинговым в России. Его придерживаются многие местные радиостанции и крупнейшие сетевые («Авторадио», «Дорожное радио», «Радио 7»), ареал распространения которых охватывает 548 городов страны 4. Музыкальные российские радиостанции «Европа Плюс», «Love Radio», «Хит FM» и «Радио Рекорд» следуют формату современной хитовой западной музыки и представлены в 429 городах России. «Русское радио» ориентируется только на отечественную музыку, зона его вещания включает 217 городов. Весьма популярны в России радиостанции «Шансон» (164 города) и «Добрые песни» (45 городов), ориентирующиеся на русский шансон, авторскую, бардовскую песню, городской романс. Следующая по распространению – радиостанция «Ретро FM» (146 городов) с хитовыми композициями российской и зарубежной музыки 1980-х гг. Радио юмористического формата «Юмор FM» массово функционирует в 87 городах. «Наше радио» и «Радио Maximum», создававшиеся для поклонников рок-музыки, вещают в 50 городах России 5. Все перечисленные форматы музыкального вещания в полной мере представлены в крупнейших городах Сибирско-Дальневосточного региона.

Однако наиболее распространенным в России, в том числе за Уралом, является радио информационного формата, представленное двумя сетями общенационального масштаба – «Радио России» и «Радио Маяк». По охвату аудитории в регионе государственное радио является безусловным лидером в силу того, что городские и сельские слушатели различных территорий имеют возможность принимать его программы, транслируемые по проводам и в эфире. Прием сигнала этих станций технически доступен практически во всех, в том числе в отдаленных, населенных пунктах, тогда как программы эфирных станций работают только в региональных центрах и их пригородах.

Тем не менее существующее превосходство информационно-разговорного формата вовсе не означает, что предложение соответствует спросу, поскольку значительное преимущество государственного радио сложилось в предыдущий исторический период и сохраняется в постсоветские годы. Изменить распределение информационно-разговорного и различных музыкальных форматов может появление новых технических возможностей, например цифрового и ин-тернет-вещания.

Массированное проникновение московских сетей в регионы страны превратило их радиостанции в общенациональные. Помимо крупнейших государственных – «Радио России» и «Радио Маяк» – в Сибири и на Дальнем Востоке наиболее полно представлены «Европа Плюс», «Русское радио», «Авторадио» и «Радио Шансон». Аналитики отмечают, что перемещение сетевиков из центра в регионы, концентрация капитала и медиаресурсов, характерные для СМИ вообще, а также передел медиасобственности на региональном уровне стали наиболее наглядны именно в радиовещании. Так, если к началу 2000 г. холдингами «с натяжкой можно было назвать лишь тандемы “Европа Плюс” – радио “Ретро” и “Русское Радио” – радио “Монте-Карло”» 6, то к 2005 г. существовало уже шесть холдинговых компаний. Первый мультимедийный медиахолдинг возник в 1996 г. Им стал «Медиа-Мост», все активы которого впоследствии перешли к другому влиятельному собственнику радиостанций – «Газпром-медиа» («Эхо Москвы», «Открытое радио», «Спорт-FM», «До-радио», «Эхо Санкт-Петербурга»). В начале XXI в. тройку лидеров составили «Русская Медиа Группа» (РМГ) 7 («Русское Радио», «Монте-Карло», «Динамит FM», «Русское радио-2», ИА «Русская служба новостей»), корпорация «Европа Плюс» («Европа

Плюс», «Ретро-FM») и информационноиздательский комплекс «Проф-медиа» («Авторадио», «Диско», «Энергия») [Отечественное…, 2005. С. 151]. В 2008 г. уже 11 холдингов контролировали 84 % московского рынка, причем половина приходилась на долю наиболее влиятельных компаний: государственного холдинга Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) – 16,7 % аудитории; «Европейской Медиа Группы» (ЕМГ) 8 – 13,5; РМГ – 12,4; «Вещательной корпорации “Проф-Медиа”» (ВКПМ) 9 – 12,1 %. Далее следовали холдинги «Газпром-медиа», «Медиа Холд», «New media», Р. Мердока, «Аrnold Prize Group», «Моя семья», концерн «Радиоцентр», «Объединенные медиа» [Болотова, 2009. С. 52– 53]. Все они в разной степени представлены в регионе (табл. 2). Консолидация, как важнейшая тенденция современного радиорынка, наблюдается повсеместно, в том числе в Сибирско-Дальневосточном регионе, что подтверждает мировые тенденции развития глобального медиапространства. По мнению генерального директора РМГ С. Кожевникова, будущее российского медиабизнеса за крупными холдингами, отдельным компаниям выживать станет труднее [2004. С. 38].

С точки зрения приобретения и развития бизнеса медийно насыщенные территории и в первую очередь города-миллионеры входят в число приоритетных зон влияния для крупных медиахолдингов. Отличительной особенностью радиопространства крупных региональных центров является большое количество радиостанций и наличие многих медиахолдингов. При этом четко прослеживается несколько характерных черт – устойчивых взаимосвязей. Первая: чем больше численность населения города, тем выше доля присутствия крупных федеральных либо региональных сетей, и наоборот – с уменьшением численности населения возрастает преобладание местных, локальных радиостанций. Вторая: в зависимости от количества жителей областного / краевого центра присутствуют свои медиахолдинги – лидеры. Так, в городе-миллионнике Омске крупнейшими пользователями частотного диапазона являются те же федеральные медиакомпании, что и в другом сибирском городе-миллионнике – Новосибирске. Однако помимо них на нескольких частотах стабильные позиции сохраняет «Сибирская Медиа Группа» – омский медиахолдинг, основанный в 1993 г. 10 Значительные медиа-компании функционируют в Красноярске, Иркутске, Тюмени и других крупных городах региона. В частности, в Красноярске в начале XXI в. действовали четыре радиокорпорации. Крупнейшей из них считалась ТРК «Афонтово», включающая телекомпанию «Афонтово», сетевую станцию «Lav Radio» и местную радиостанцию «Зебра». Вторая радиокорпорация «7 канал» объединила местные радиостанции «Студенческая волна» и «Радио 7». В следующую группу, учрежденную «Ритекс», вошли радио «Русская волна» и Сибирское агентство новостей. Еще один медиахолдинг был образован радиостанциями «Авторадио в Красноярске» и «Динамит-FM». Третья: в городах с численностью населения менее 700 тыс. первенство в вещании принадлежит государственному холдингу, представленному двумя федеральными сетями: «Радио России» и «Радио Маяк».

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, эксперты регионального медиарынка говорят о последующих переменах в структуре медиасобственности, отмечая четко прослеживаемую тенденцию сокращения количества местных радиостанций. Так, среди независимых радиокомпаний, вещающих в Новосибирске, к 2007 г. осталось только три местных: «Мелоди», «Юнитон» и «Радио Сибири». Причем дальнейшее существование радиостанции «Мелоди» уже оказалось под вопросом. Федеральные игроки все более агрессивно продвигают в регионы свои сетевые продукты. Однако их

Таблица 2

Установление контроля федеральных медиагрупп над региональными активами *

или выстраивание партнерских отношений

|

Федеральные медиахолдинги |

Региональная медиагруппа |

Вещательная корпорация Проф-Медиа |

Русская медиа группа |

|

|

Региональные медиагруппы |

«Выбери Радио» |

Радиостанции рекламной группы «Форпост» |

Радиостанции медиагруппы «Диапазон» |

Группы компаний «Юни-тон Медиа» |

|

Радиостанции |

Европа Плюс Радио Сибири Радио Мелоди (до 01.07.2007) Радио 7 (с 01.08.2007) Ретро FM |

Авторадио в Новосибирске Авторадио в Томске Радио Энерджи |

Радио Рекорд Радио 7 (до 1.08.2007) Юмор FM (с 01.08.2007) |

Радио Юни-тон Русское радио Радио DFM Радио Максимум Радио Маяк |

|

Руководители, совладельцы |

А. Гладченко |

В. Буланкин |

Е. Тумашов |

Б. Комаров |

*

Источник: [Барсукова, Василенко, 2007].

уже не устраивает чистый франчайзинг, их цель, по мнению главы МГ «Выбери радио» А. Гладченко, иметь долю в региональном радиобизнесе. «Это повышает управляемость активами, позволяет их консолидировать и к тому же получать прибыль, ранее достававшуюся регионам. Вместе с тем партнерство с федеральными компаниями становится все менее выгодным для региональных вещателей. Например, в силу разности часовых поясов региональному партнеру приходится замещать собственным эфиром ряд программ, в частности утренних, а это влечет дополнительные затраты. Окупить такой бизнес бывает непросто» 11.

Действительно, спецификой регионального радиорынка является еще и огромная разница по времени с Москвой. Так, хабаровчане отмечали, что, когда на Дальнем Востоке день – пора «горячих» новостей, столица еще крепко спит. Сетевикам приходилось учитывать и быстро решать подобные проблемы. Именно по этой причине на первых порах «Радио Maximum», входящее вместе с СТС, RenTV и местной радиостанцией «Олимп» в холдинг «Губерния», в 2002 г. имело право на шесть часов собственного вещания. Однако с появлением в Хабаровске других радийных сетевиков начался процесс закрытия местных радиостанций и перераспределения ресурсов – материально-технических, финансовых, профессионально-кадровых – в пользу федеральных радиоканалов. Этим не преминуло воспользоваться и уже упомянутое «Радио Maximum». По свидетельству директора местной независимой радиостанции «Олимп» Н. Шеремет, «только сейчас “Maximum” начал набирать обороты, возможно, еще и потому, что в этом году (2003) холдинг закрыл местную радиостанцию “Олимп”, и лучшие силы, имеющиеcя в его распоряжении, были перераспределены в пользу ретранслятора» [Манджиева, 2003. С. 43].

Владелец многих медийных активов в Новосибирской области В. Игнатов объясняет подобную ситуацию следующим образом: «Для того чтобы региональные станции развивались самостоятельно, надо создавать эффективный местный контент, но проблема в том, что доходы от региональной рекламы вряд ли покроют затраты на его созда- ние и содержание. Поэтому все до поры до времени стараются пользоваться федеральным контентом, попадая, таким образом, в зависимость от его владельцев. А те начинают хотеть более справедливого, с их точки зрения, распределения рекламных доходов» 12.

В результате в первом десятилетии XXI в. проявилась еще одно перспективное направление развития российского рынка радиовещания: на региональном уровне возникли свои сетевые продукты. Самые многочисленные из них с позиции территориального охвата: томское «Радио Сибирь» (9 краев и областей), новосибирское «Радио Юнитон» и приморское «Радио VBC» (по 4). Эти радиостанции, имеющие в своем активе меньшее количество городов вещания, чем общенациональные сети, позицио- нируются как станции регионального значения. Завоевание ими радиорынков соседних территорий и удержание лидирующих позиций, по мнению специалистов, продолжается. Руководитель ГК «Юнитон Медиа» Б. Комаров, говоря о перспективах развития регионального медиапространства, отмечал, что заинтересован в дальнейшем развитии сетевого вещания «Радио Юнитон», и для этого ему нужен крупный стратегический партнер. «На региональном рынке ощущается недостаток популярных широкоформатных станций, а мы можем предложить такой продукт и ориентируемся при этом на города-милионники» 13.

Помимо общенациональных и станций регионального значения в Сибири и на Дальнем Востоке представлены и с разной степенью успеха функционируют несетевые FM-станции, охватывающие своим вещанием отдельные населенные пункты, относящиеся к категории локальных. Радиостанции, выводящие в эфир продукт собственного производства, считаются более затратными как по финансам, так и по времени в сравнении с теми, кто работает с федеральными медиахолдингами на условиях франчайзинга. Местное происхождение станции позволяет ей сохранить собственную независимость и удовлетворить творческие и коммерческие амбиции. Первоначально локальных радиостанций коммерческого типа вещания было достаточно много. Однако не везде их развитие оказалось благополучным. К тому же не все компании смогли преодолеть экономические трудности либо выдержать конкуренцию со стороны сетевых радиостанций. Тем не менее подобных независимых местных коммерческих радиостанций в регионе еще большое количество (тогда как в центре страны, например, их практически не осталось).

В зависимости от региональных особенностей соотношение сетевых и локальных типов вещателей заметно варьировалось. Существующие данные позволяют сделать вывод, что присутствие сетевых станций в некоторых краях и областях региона является доминирующим. Вместе с тем доля местного вещания в большинстве краев и областей Сибирско-Дальневосточного региона по-прежнему достаточно велика. В целом, по состоянию на 1 января 2010 г. из 64 радиостанций Сибирского федерального округа 33 являются местными, 31 – сетевыми, а в Дальневосточном федеральном округе – соответственно 34 и 22 14.

Возникновение медиахолдингов потеснило местные независимые радиокомпании, поставив их перед выбором: быть поглощенными мощными московскими брендами, уйти под федеральную «сеть», искать способы собственного укрупнения и, как наиболее перспективный вариант, создания собственных филиалов-сетей.

Таким образом, за первое десятилетие XXI в. радиопространство Сибири и Дальнего Востока изменилось кардинальным образом. Важнейшие тенденции развития масс-медиа начала XXI в.: концентрация капитала, медиасобственности, образование мощных вещательных корпораций, борьба за медиаресурсы, радиослушателей и передел частот – в значительной степени определяют состояние регионального радиопространства. В силу исторических и географических причин, удаленности крупных городов и населенных пунктов, демографических факторов преобладающим сегментом современного регионального радиопространства остается государственный, а наиболее динамически развивающимся – коммерческий. Помимо всевозможных фор- матов вещания в регионе функционируют федеральные, региональные и местные / локальные радиостанции. Процессы монополизации радиобизнеса, поглощения небольших локальных радиостанций крупными медиахолдингами свидетельствуют о том, что региональный радиорынок эволюционирует в русле не только общероссийских, но и мировых тенденций развития медиапространства в целом.

THE MODERN BROADCASTING ENVIRONMENT OF SIBERIA AND THE RUSSIAN FAR EAST: MEDIA SATURATION AND DEVELOPMENT TRENDS