Современное распределение сообществ полихет во фьордах Западного Шпицбергена

Автор: Дикаева Динара Раилевна, Фролова Елена Александровна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

На основе материалов, собранных в экспедициях, организованных ММБИ в 2001, 2002, 2003, 2008 гг. во фьордах Западного Шпицбергена (Хорнсунн-фьорд, Грен-фьорд, Ис-фьорд, Сассен-фьорд, Нур-фьорд, залив Белльсунн), проанализировано распределение сообществ полихет в градиенте факторов среды. Отмечена тенденция снижения биомассы полихет от внешних районов к внутренним при возрастании численности особей. Проведено сравнение доминирующих видов полихет с литературными данными.

Сообщества, полихеты, зообентос, западный шпицберген

Короткий адрес: https://sciup.org/14294659

IDR: 14294659

Текст научной статьи Современное распределение сообществ полихет во фьордах Западного Шпицбергена

Архипелаг Шпицберген расположен в шельфовой перигляциальной зоне на стыке взаимодействия атлантических и арктических вод. Во фьорды Западного Шпицбергена в результате таяния ледников поступают холодные пресные воды с большим количеством минеральной взвеси и моренного материала ( Матишов , 1984; Митяев, Герасимова , 2003; Тарасов , 2009). Со стороны океана на акваторию заливов проникают теплые соленые атлантические воды. Эта особенность гидрологического режима фьордов Шпицбергена определяет интерес к исследованию закономерностей распределения здесь донных организмов.

Многощетинковые черви ( Polychaeta ) – одна из наиболее многочисленных групп донных организмов в биоценозах северных морей ( Жирков , 2001), в частности в биоценозах заливов Шпицбергена ( Фролова и др ., 2005; 2008). Несмотря на достаточную изученность фауны полихет в отдельных заливах Западного Шпицбергена ( Фролова , 2006; Фролова , Дикаева , 2007; 2009; 2012; Дикаева, Фролова , 2008) подробного анализа распределения сообществ полихет, охватывающего несколько фьордов ранее не проводилось. В настоящее время достаточно полно изучено распределение бентосных сообществ во фьордах и заливах Западного Шпицбергена ( Wlodarska-Kovalczuk, Pearson , 2004; Любина и др ., 2011) в зависимости от локализации фьордов, их геоморфологического значения и влияния водных масс. Поэтому актуальным является изучение современного распределения полихет и выявление изменений, происходящих в распределении доминирующих видов полихет в зависимости от меняющихся условий среды.

2. Район исследования

Залив Хорнсунн – фьорд, расположенный в южной части западного побережья острова Западный Шпицберген. Он тянется вглубь острова с запада на восток на 24 км при ширине в устье около 11 км. В устье фьорда расположен порог, отделяющий его от открытого моря. Залив можно разделить на внешнюю и внутреннюю области. Во впадинах внутренней области фьорда отлагается основная масса моренного материала, поступающего в результате таяния ледников. Здесь формируются плотные, вязкие глинистые осадки. Во внешней области залива формируются илистые осадки повышенной плотности, на выходе из фьорда – тонкие илистые осадки низкой плотности ( Митяев, Герасимова , 2003).

Залив Белльсунн вдается в юго-западный берег о. Западный Шпицберген приблизительно на 24 км, ширина залива составляет около 22 км. Глубина в центральной части залива превышает 150 м. Полуостровом залив делится на два рукава: залив Ван-Майен-фьорд, вдающийся в остров в направлении восток - северо-восток и залив Ван-Келен-фьорд, протягивающийся на восток - юго-восток, приблизительно на 28 км. Во внешней части залива имеется впадина с глубинами порядка 100 м. В вершине залива находится ледник, спускающийся непосредственно в море. Летом 2001 г. у входа в залив Белльсунн в слое 45-80 м регистрировалась область теплых трансформированных атлантических вод, под которыми находились местные воды залива. В заливе Ван-Келен-фьорд за подводным порогом в слое 40 м - дно располагались холодные зимние воды с отрицательными значениями температуры (Моисеев, Ионов, 2006).

Ис-фьорд - один из самых крупных заливов о. Западный Шпицберген - вдается вглубь острова более чем на 92 км, при ширине устья - около 11 км. Глубина в осевой части залива превышает 300 м. Недалеко от входа в залив, в южном направлении ответвляется Грен-фьорд. В геоморфологическом строении залива выделяют две области - внешнюю и внутреннюю, граница между которыми проходит по линии, вероятно, тектонического происхождения, соединяющей мыс Ларвик и устье р. Сандефьорднесел. Внутренняя область подвержена интенсивному воздействию современных ледников и по праву может называться перигляциальной. Основной сток двух крупных рек Альдегонда и Гренфьорда, впадающих в залив, формируется за счет талых ледниковых вод ( Митяев и др ., 2005). В кутовой части залив Ис-фьорд расщепляется на Нур-фьорд, отходящий в северном направлении и Сассен-фьорд - в восточном.

Термохалинные условия заливов и фьордов о. Западный Шпицберген со стороны Гренландского моря определяются сложным взаимодействием постоянных и приливо -отливных течений, выводных ледников, рельефа дна, зимнего ледового покрова. В результате там формируются следующие водные массы: арктические, атлантические, промежуточные, поверхностные, трансформированные атлантические, зимние и местные ( Weslawski et al ., 1991; Моисеев, Ионов , 2006; Моисеев, Громов , 2009). В результате выполнения СТД-профилирования водной толщи и попутных метеорологических наблюдений во фьордах и заливах о. Западный Шпицберген Д.В. Моисеевым и М.С. Громовым был сделан вывод о повышении в целом температуры и солености воды с юга на север от залива Хорнсунн к Ис-фьорду. В заливе Хорнсунн максимальная температура воды едва достигала 3 °С, в заливе Белльсунн - 4 °С, а в Ис- и Грен-фьордах она превышала 7 °С. Значения максимальной солености воды росли от 34.91 %о в заливе Хорнсунн до 34.99 %о в заливе Белльсунн и 35.03 %о в Ис-фьорде. При этом диапазон значений температуры и солености был максимален в глубоководном Ис-фьорде. Холодные зимние воды с отрицательной температурой (-0.61 °С) наблюдались в августе 2003 г. в глубинном слое во впадине в Ис-фьорде. Максимальная температура (+7.38 °С) была отмечена в то же время в поверхностном слое воды ( Моисеев, Ионов , 2006).

3. Материал и методы

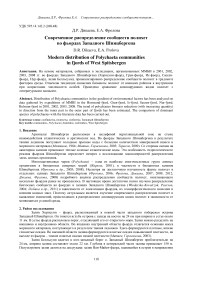

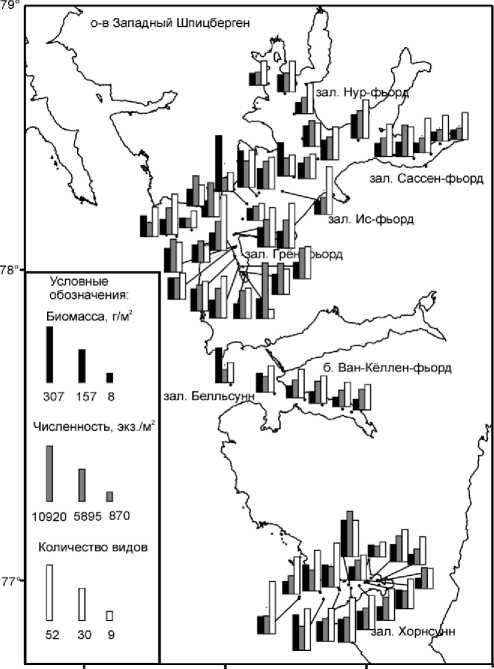

Материалом послужили 187 количественных проб бентоса с 57 станций, собранных в заливах и фьордах о-ва Западный Шпицберген (Хорнсунн, Белльсунн, Ис -фьорд с отходящими от него заливами Грен-фьорд, Нур-фьорд, Сассен-фьорд) в ходе комплексных экспедиций Мурманского морского биологического института на НИС "Дальние Зеленцы" в 2001, 2002, 2003, 2008 гг. (рис. 1). Материалы береговых экспедиций 2007 и 2010 гг., где была обследована литораль и верхняя сублитораль залива Грен-фьорд до глубины 10 м ( Пантелеева и др ., 2007; 2009), учитывались только для биогеографического анализа. Отбор проб с глубины 15-391 м производили дночерпателями ван-Вина (площадь захвата 0.1 м2) и Петерсена (0.025 м2), на литорали - с помощью драги и ручного метода. Собранный грунт промывали через капроновые сита с размером ячеи 0.75 мм, фиксировали 4 %-м формалином с последующим переводом беспозвоночных в 70 %-й спирт. Камеральную обработку и анализ данных проводили стандартными методами ( Руководство... , 1980). Идентификация многощетинковых червей осуществлялась авторами данной работы. Районирование станций по сходству фаунистического состава полихет проводили методом кластерного анализа, с использованием коэффициента сходства Серенсена - Чекановского ( S0rensen , 1948). Объединение в кластеры осуществляли методом средневзвешенного. В качестве меры обилия при выявлении доминантной группы видов использовали показатель относительной интенсивности метаболизма ( М ), позволяющий оценить значимость отдельных видов как по биомассе, так и по численности особей:

M = K X №.25 X в0.75, где N - численность организмов; B - биомасса; K - таксоноспецифический коэффициент удельной интенсивности метаболизма (Денисенко и др., 2006).

При оценке биогеографического состава многощетинковых червей, населяющих фьорды и заливы Западного Шпицбергена, мы пользовались классификацией ареалов полихет, предложенной И.А. Жирковым (2001). Классификация построена на основании трехмерной геометрии ареала (север - юг, восток – запад, глубина). В название типа ареала входят два определения, одно из которых характеризует географическое распространение вида (панарктический, атлантический, тихоокеанский), другое – распространение по глубине (мелководный, шельфовый, глубоководный).

Рис. 1. Схема станций отбора проб в 2001-2003, 2008 гг. и распределение основных фаунистических комплексов сообществ полихет во фьордах Западного Шпицбергена (первая цифра указывает на год сбора материала, последние – на номер станции)

4. Результаты

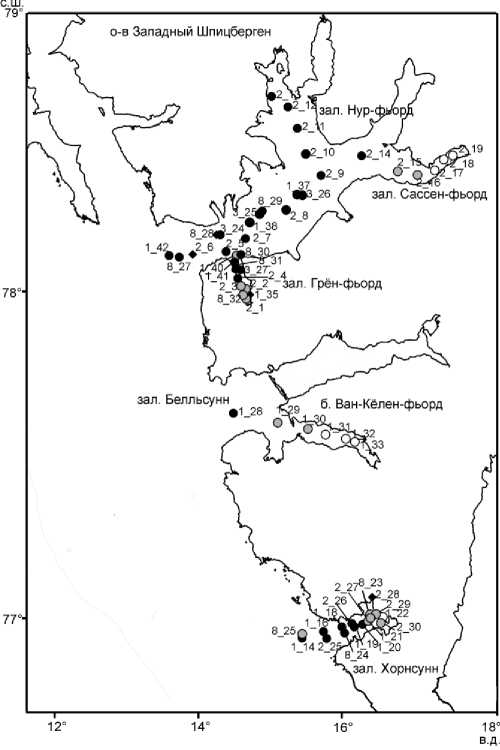

В обозначенных заливах Западного Шпицбергена идентифицировано 178 таксонов многощетинковых червей, из которых 139 определены до вида, принадлежащих 31 семейству. Видовое богатство многощетинковых червей варьирует от 9 до 52 видов, высокое видовое разнообразие приурочено к внешним участкам фьордов (рис. 2).

Основу фауны полихет фьордов и заливов Западного Шпицбергена (43 %) составляют шельфовые аркто-атланто-тихоокеанские виды. Виды с этим типом ареала широко распространены на шельфе Северного Ледовитого океана. Были отмечены также эврибатные аркто-атланто-тихоокеанские виды (6 %), которые не только широко распространены на шельфе, но также спускаются на большие глубины. Те и другие входят в группу бореально-арктических видов.

На втором месте по количеству – шельфовые приатлантические виды (15 %). В пределах Северного Ледовитого океана виды с этим типом ареала распространены в Норвежском и Баренцевом морях, обычно только в южной и западной его частях. С атлантическими водами многие доходят до Шпицбергена и встречаются даже севернее его. Максимальное количество шельфовых приатлантических видов (14), которые входят в группу бореальных видов, встречено в заливе Ис-фьорд. В эту группу входят также фареро-исландские виды и мелководные скандинавские. Виды с этим типом ареала едва заходят в пределы Северного Ледовитого океана. В Северной Атлантике они большей частью характерны для шельфа, но могут спускаться и глубже. Один из видов с этим типом ареала Aglaophamus rubellus был отмечен в заливе Хорнсунн. В нижнем горизонте литорали Грен-фьорда найден мелководный скандинавский вид Fabricia stellaris stellaris (Пантелеева, 2011). Виды с этим типом ареала распространены в верхних горизонтах шельфа вдоль берега Скандинавского и Кольского полуостровов.

На третьем месте по распространению в водах Западного Шпицбергена – шельфовые панарктические виды (14 %). Виды с этим типом ареала широко (циркумполярно) распространены на шельфе Северного Ледовитого океана, вне его они могут встречаться в районах, находящихся под влиянием арктических вод: вдоль восточного побережья Гренландии и Северной Америки примерно до Ньюфаундленда. Входят в группу арктических видов. В заливах Западного Шпицбергена отмечены три эврибатных панарктических вида Amphicteis ninonae , Polycirrus arcticus и Terebellides williamsae . Виды с этим типом ареала довольно обычны на шельфе, но приурочены здесь к желобам. В наиболее глубокой части Ис-фьорда встречен глубоководный панарктический вид Galathowenia fragilis .

В заливах Западного Шпицбергена немалую долю (12 %) занимают аркто-тихоокеанские виды (большей частью шельфовые, но есть и эврибатные), которые достоверно отсутствуют в восточной Атлантике, хотя обитают в Пацифике и могут встречаться в западной Атлантике. Входят в группу бореально-арктических видов.

Доля арктических видов убывает в направлении с юга на север, от залива Хорнсунн (23 %) к заливу Белльсунн (21 %) и, наконец, к Ис-фьорду (17 %). Доля бореальных видов минимальна в заливе Белльсунн (4 %) и максимальна в заливе Ис-фьорд (21 %), составляя в заливе Хорнсунн 9 %. В составе полихет, развивающихся в условиях непосредственного влияния тающих ледников (в кутовой части заливов Хорнсунн и Ван-Келен-фьорд), преобладают аркто-атланто-тихоокеанские виды. Присутствуют панарктические виды и аркто-тихоокеанские. Приатлантические виды здесь не встречаются.

Напротив, в условиях литорали и верхней сублиторали залива Грен-фьорд 50 % найденных видов полихет принадлежат группе бореальных видов – шельфовые приатлантические и мелководные скандинавские. Арктические виды здесь не отмечены.

Биомасса полихет во фьордах и заливах Западного Шпицбергена варьирует от 8 до 307 г/м2, в среднем составляя 70±15 г/м2, уменьшаясь в направлении от внешних к кутовым областям заливов, подверженных влиянию талых ледниковых вод, несущих большое количество минеральной взвеси (рис. 2). Максимальная биомасса отмечена в центральной части Ис-фьорда на глубине 228 м на мелко-песчанистых грунтах, где доминирует вид Spiochaetopterus typicus . Низкие значения биомассы отмечены в кутовых участках заливов Сассен-фьорд, Белльсунн и Хорнсунн на глубине 48-79 м, вблизи выхода ледников.

В районах исследования плотность поселения полихет варьирует от 870 до 10 920 экз./м2, в среднем составляя 3667±538 экз./м2 (рис. 2). Максимальные значения отмечены в кутовой части залива Грен-фьорд на глубине 37 м на мягких илах, где доминируют полихеты семейства Cirratulidae , также высокие значения отмечены в заливе Хорнсунн на границе внешней и внутренней областей, в зоне ледниково-морской седиментации ( Митяев, Герасимова , 2003) на глубине 135 м на илистом грунте. Низкие значения отмечены во внешней части Ис-фьорда на глубине 198 м и в кутовых участках залива Хорнсунн в непосредственной близости к леднику на глубине 15 м на песчано-илистых грунтах с галькой и щебнем.

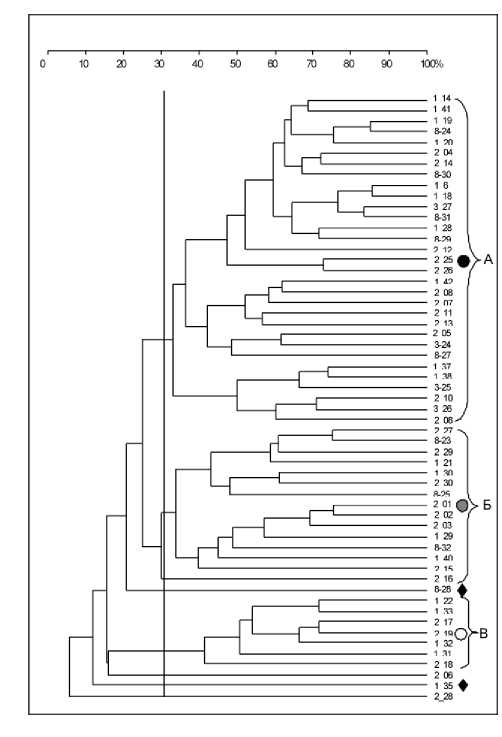

Сравнение станций по видовому составу методом кластерного анализа на основе интенсивности метаболизма позволило выделить в исследованных фьордах Западного Шпицбергена ряд фаунистических комплексов, распределение которых связано с гидрологическими условиями, типом донных осадков и геоморфологическим строением исследованных заливов (рис. 1).

Первый кластер объединил группу станций (комплекс А), расположенных во внешних участках заливов Ис-фьрд, Грен-фьорд, Белльсунн и Хорнсунн, а также в кутовой части залива Нур-фьорд (рис. 3). Он выявлен на относительно больших глубинах (от 56 до 391 м), глинистых, илисто-песчаных грунтах с гравием и галькой в диапазоне температур от –0.94 до +3.56 °С и соленостей от 34.3 до 34.97 ‰. Во внешних участках заливов Ис-фьорд, Грен-фьорд, Белльсунн и Хорнсунн, а также в кутовой части залива Нур-фьорд доминирует детритофаг, безвыборочно заглатывающий грунт Maldane sarsi . В центральной глубоководной части Ис-фьорда, находящейся под влиянием местных и промежуточных водных масс по биомассе и уровню интенсивности метаболизма доминирует собирающий детритофаг Spiochaetopterus typicus . По плотности поселения здесь доминируют Lumbrineridae g.sp., Cirratulidae g.sp., Scoloplos acutus . Комплекс характеризуется достаточно высокой биомассой 94±17 г/м2 и плотностью поселения 3895±583 экз./м2 (см. табл.).

Второй кластер объединил станции (комплекс Б) за порогом во внутренних и приустьевых участках фьордов на глубинах от 60 до 156 м. Во впадинах внутренней части заливов Грен-фьорд и Хорнсунн, где скапливается основная масса взвеси, выносимая талыми ледниковыми водами, по уровню интенсивности метаболизма доминируют виды-оппортунисты семейства Cirratulidae g.sp., по биомассе доминирует Maldane sarsi. В приустьевых участках в районе порогов на илисто-глинистых грунтах с редким включением гальки и щебня по уровню интенсивности метаболизма и биомассе доминируют Cirratulidae g.sp., Terebellides williamsae, Nephtys paradoxa. По численности доминируют Cirratulidae g.sp. и Galathowenia oculata. Придонные температуры на момент отбора проб в этих участках варьировали от –1.29 до 3.79 °С, при изменении солености от 34.42 до 34.91 ‰. В комплексе отмечено 95 видов. Данный комплекс отличается низкими значениями биомассы (48±10 г/м2), но высокой плотностью поселения (4023±420 экз./м2) за счет развития видов-оппортунистов семейства Cirratulidae.

Таблица. Количественные характеристики сообществ полихет во фьордах Западного Шпицбергена

|

Доминирующий вид |

Комплекс А |

Комплекс Б |

Комплекс В |

||||||

|

% В |

% N |

% М |

% В |

% N |

% М |

% В |

% N |

% М |

|

|

Maldane sarsi |

41.3 |

12.7 |

40.6 |

14.6 |

2.4 |

13.1 |

0.09 |

0.1 |

0.1 |

|

Spiochaetopterus typicus |

30.0 |

1.2 |

18.1 |

4.9 |

0.2 |

2.9 |

— |

— |

— |

|

Cirratulidae g.sp. |

2.1 |

17.8 |

4.9 |

10.6 |

44.7 |

24.1 |

9.1 |

55.9 |

23.8 |

|

Terebellides williamsae |

0.3 |

0.4 |

0.3 |

7.3 |

2.0 |

7.0 |

1.7 |

0.7 |

2.1 |

|

Scoloplos acutus |

2.0 |

17.6 |

5.2 |

2.1 |

7.9 |

4.5 |

0.7 |

3.0 |

1.6 |

|

Galathowenia oculata |

0.2 |

5.7 |

1.0 |

0.7 |

7.9 |

2.0 |

0.3 |

1.7 |

0.8 |

|

Nephtys paradoxa |

1.6 |

0.01 |

0.9 |

7.9 |

0.03 |

3.7 |

— |

— |

— |

|

Lumbrineridae g.sp. |

4.2 |

20.1 |

10.5 |

6.0 |

13.9 |

12.5 |

6.0 |

12.6 |

12.0 |

|

Aglaophamus malmgreni |

0.2 |

0.04 |

0.2 |

1.4 |

0.02 |

1.0 |

30.7 |

1.4 |

26.5 |

|

Polycirrus arcticus |

2.0 |

1.5 |

2.9 |

3.7 |

1.4 |

4.2 |

18.1 |

4.5 |

19.2 |

|

Количественные характеристики |

В |

N |

S |

В |

N |

S |

В |

N |

S |

|

94±17 |

3895±583 |

32±8 |

48±10 |

4023±420 |

31±6 |

13±3 |

2316±243 |

27±2 |

|

Примечание: В – биомасса, г/м2; N – численность, экз./м2; S – количество видов на станции; М – интенсивность метаболизма.

12° 14° 16° 18° в.д

Рис. 2. Распределение основных количественных характеристик донных сообществ полихет во фьордах Шпицбергена

В кутовых участках заливов Сассен-фьорд, Белльсунн и Хорнсунн за подводным порогом в области расположения холодных зимних вод с отрицательной температурой ( Моисеев, Ионов , 2006), отмечен комплекс (В) с доминированием по доли интенсивности метаболизма Aglaophamus malmgreni , Cirratulidae g.sp. и Polycirrus arcticus . По численности доминируют полихеты сем. Cirratulidae . В районах обитания этого комплекса придонные температуры колебались от –1.64 до 2 °С, соленость от 33.75 до 34.7 ‰. Данный комплекс, расположенный на глубинах от 15 до 96 м, в зоне влияния талых ледниковых вод, насыщенных минеральной взвесью, отличается минимальными значениями биомассы (13±3 г/м2), но достаточно высокой плотностью поселения (2316±243 экз./м2).

Отдельно выделились не вошедшие ни в один из кластеров станции, расположенные у кромки ледника, отличающиеся минимальным количеством видов и биомассой, где доминируют Capitella capitata и Cirratulidae g.sp., а также станции с доминированием Scoloplos acutus , расположенные на выходе из залива Ис-фьорд.

5. Обсуждение результатов

Анализ полученных результатов показал, что особенности распределения многощетинковых червей во фьордах Западного Шпицбергена находятся в прямой зависимости от условий среды. В биогеографической структуре полихет, населяющих дно заливов и фьордов Западного Шпицбергена, преобладают шельфовые аркто-атланто-тихоокеанские виды (40-50 %). В остальном биогеографический состав многощетинковых червей варьирует в полном соответствии с существующими здесь термохалинными условиями. С увеличением влияния относительно теплых атлантических вод в заливе Ис-фьорд процент арктических видов уменьшается в направлении с юга на север (от залива Хорнсунн к заливу Ис-фьорд). Высокий процент арктических видов, отмеченный в заливе Хорнсунн, вероятно, связан с наличием порога на входе, снижающего поступление теплых атлантических водных масс. На литорали и в верхней сублиторали Грен-фьорда развиваются бореальные виды при отсутствии арктических ( Фролова, Дикаева , 2012). Увеличение доли арктических видов во внутренней части заливов Сассен-фьорд и Белльсунн обусловлено наличием порога, а также влиянием холодных вод ледникового стока. Даже в летний период температура воды на глубине за порогом остается отрицательной ( Моисеев, Ионов , 2006).

При продвижении от внешних к внутренним частям заливов Западного Шпицбергена с изменением условий среды (глубины, характера грунта, наличия водных масс различного происхождения) происходит изменение количественных характеристик и структуры сообществ полихет.

Высокие значения биомассы и видового разнообразия сообществ полихет отмечены в глубоководных внешних и центральных районах заливов, на илисто-песчаных грунтах, в зонах контакта водных масс различного происхождения, характеризующихся высокой продуктивностью и большим поступлением органического материала в осадки, что создает благоприятные условия для развития полихет. Внутренние участки заливов являются первой зоной седиментации, в которой отлагается основная масса терригенного материала, поступающего с талыми ледниковыми водами. Здесь формируются плотные, вязкие глинистые осадки, с низким содержанием питательных веществ, что приводит к снижению биомассы при увеличении плотности поселения, за счет видов-оппортунистов с малыми размерами тела и коротким периодом жизни. Сходная картина распределения количественных показателей характерна для бентосных сообществ в целом ( Любина и др ., 2011).

Увеличение содержания минеральной взвеси, выносимой талыми ледниковыми водами, в кутовой части заливов, и высокая скорость седиментации формируют здесь вязкие глинистые осадки высокой плотности, что приводит к снижению биомассы полихет при увеличении плотности поселения за счет видов-оппортунистов ( Фролова, Дикаева , 2007; 2009) с малыми размерами тела и коротким периодом жизни. Сходная картина распределения количественных показателей характерна для бентосных сообществ в целом ( Любина и др ., 2011; Wlodarska-Kovalczuk, Pearson , 2004).

Распределение видовых комплексов полихет в исследуемом районе аналогично общей схеме смены видовых комплексов зообентоса (Wlodarska-Kovalczuk, Pearson, 2004; Любина и др., 2011). Комплекс с доминированием детритофагов Maldane sarsi и Spiochaetopterus typicus, также как и в предыдущих исследованиях, приурочен к глубоководным внешним и центральным районам исследования, покрытым мелко-алевритопелитовыми илами, в зонах контакта водных масс различного происхождения. В самой глубоководной центральной части Ис-фьорда на илисто-песчаных грунтах доминирует собирающий детритофаг Spiochaetopterus typicus, являющийся важным и типичным компонентом центральной части Конгс-фьорда (Wlodarska-Kovalczuk, Pearson, 2004). Во внешних участках заливов на более плотных илисто-глинистых грунтах отмечено доминирование грунтоеда Maldane sarsi. Однако необходимо отметить проникновение данного комплекса в исследуемом материале в кутовую часть Нур-фьорда, что, вероятно, обусловлено достаточной глубоководностью данного района. Следует отметить некоторые изменения в распределении доминирующего вида Maldane sarsi в заливах Грен-фьорд и Хорнсунн. В предыдущих исследованиях (Любина и др., 2011) видовой комплекс с доминированием Maldane sarsi был отмечен на всей акватории фьордов, в нашем материале – только во внешней части, уступая во внутренней части по доли интенсивности метаболизма Cirratulidae g.sp., что, вероятно, связано с разной глубиной отбора проб. При продвижении вглубь заливов, в углублениях дна за порогами, где отлагается основная масса минеральной взвеси, поступающая в результате таяния ледников, формируется видовой комплекс с доминированием видов-оппортунистов сем. Cirratulidae, занимающих доминирующее положение в "приледниковых" (trans-ассоциации) и "ледниковых" сообществах в Конгс-фьорде (Wlodarska-Kovalczuk, Pearson, 2004). Также в "ледниковых" сообществах в Конгс-фьорде отмечено увеличение частоты встречаемости полихеты Aglaophamus malmgreni, доминирующей в нашем материале в кутовых участках заливов Сассен-фьорд и Белльсунн, за подводным порогом, в области расположения холодных зимних вод с отрицательной температурой, испытывающей существенное влияние материкового и ледникового стоков.

Рис. 3. Дендрограмма сходства видового состава полихет с использованием коэффициента сходства Серенсена – Чекановского

6. Заключение

Анализ полученных результатов показал, что распределение сообществ полихет при продвижении от внешних к внутренним районам фьордов Западного Шпицбергена, обусловлено сменой стабильных условий обитания донной фауны на больших глубинах изменчивыми условиями перигляциальной зоны. Крупные долгоживущие виды заменяются мелкими видами с быстро сменяющимися поколениями, способными быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. Данная закономерность характерна и для других заливов архипелага ( Wlodarska-Kovalczuk, Pearson , 2004). Биогеографический состав полихет отражает особенности гидрологического режима в исследованных фьордах. Процент арктических видов уменьшается в направлении от относительно мелководного (а потому – холодноводного) залива Хорнсунн, имеющего порог на входе, к глубоководному заливу Ис-фьорд, испытывающему сильное влияние более теплых атлантических вод.

Отмечено, что ледниковые условия в кутовых участках заливов за порогом приводят к развитию "арктических" донных сообществ (Любина и др., 2011; Фролова, Дикаева, 2007; 2009; 2012), характеризующихся низким видовым разнообразием и биомассой, но высокой плотностью поселения. Структура поселений полихет отражает тенденции развития донных сообществ в целом. Поэтому изменения, происходящие в поселениях данной таксономической группы, могут служить для оценки состояния бентоса, а также могут быть использованы в качестве индикаторов долговременных изменений факторов среды.