Современное распространение степного сурка (Marmota bobak Muller, 1776) в Ульяновской области

Автор: Наумов Роман Валерьевич, Кузьмин Антон Алексеевич, Титов Сергей Витальевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучено современное распространение и численность степного сурка в Ульяновской области. Установлена метапопуляционная структура степного сурка на территории исследования.

Степной сурок, распространение, ульяновская область, численность, метапопуляционная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/146116534

IDR: 146116534 | УДК: 599.322.2

Текст научной статьи Современное распространение степного сурка (Marmota bobak Muller, 1776) в Ульяновской области

Введение. Территория Ульяновской обл. входит в коренной ареал степного сурка. Снижение численности и исчезновение колоний байбака началось в регионе в VII — XIX вв. вслед за хозяйственным освоением края и распашкой целины. Процесс исчезновения суркового населения усилился в начале XX в., когда освоение целины сопровождалось интенсивным промыслом зверьков. Известно, что в 20е гг. промысловики из Казахстана опустошили крупные засызранские колонии. На более северных участках Правобережья Волги байбаки исчезли еще раньше, но отдельные зверьки в Майнском, Цильнинском и Теренгульским р-нах сохранились вплоть до 40-х гг. прошлого века (Абрахина, 1983).

Восстановление численности сурка после запрета промысла в 30е гг. шло медленно. Только в 50-е гг. стало известно о крупных колониях байбака в Радищевском р-не (Попов, I960). Позже колонии были обнаружены в Старокулаткинском, Новоспасском, Николаевском и Павловском р-нах (Шмит, Абрахина, 1970).

С середины 70-х годов прошлого века были проведены крупномасштабные мероприятия по реакклиматизации байбака на территории России. В Ульяновской обл. в период 1977-1990 гг. было расселено 1801 сурков в 17 пунктах выпуска в 4 р-нах (Сенгилеевском, Теренгульском, Вешкаймском и Карсунском) (Дежкин, 1993).

Первый неполный учет байбака провел Э.В. Шмит в 1964 г., определивший его запасы в 1477 особей. Второй учет, проведенным им же в 1969 г., охватил все известные к тому времени колонии. Население степного сурка было подсчитано как на целине, так и на пахотных землях. В итоге количество зверьков превысило 30 000 особей. В дальнейшем рост численности сурка продолжался (Абрахина, 1973).

Результаты анализа данных по учету численности степного сурка в Ульяновской обл. за 30 последних лет неоднозначны (рис. 1). Заметны флуктуирующие подъемы и падения численности, что можно было бы связать с естественными популяционными циклами. Но если выделить года включения и вывода степного сурка из Красной книги РФ, то становиться очевидным, что отмечаемые подъемы численности могут быть связаны с проведением охранных мероприятий и реакклиматизацией. В целом, за последние тридцать лет в Ульяновской обл. численность сурка сократилась в 1.75 раза (на 57%).

Внесен в

Рис. 1 . Динамика численности степного сурка в Ульяновской области

Масштабный промысел сурка в Поволжье в начале 2000 гг. привел к быстрому падению его численности во многих субъектах региона, в том числе и в Ульяновской обл.. В связи с этим в 2014 г. степной сурок был включен в Красную книгу Ульяновской области.

Методика. Полевые исследования проводили в августе 2013 г. методом маршрутно-площадочного учета семей и колоний. Было пройдено около 5000 км учетных маршрутов. В ходе исследования территории области обследовано 453 пригодных для сурков местообитаний в 14 р-нах Ульяновской обл.: Николаевском, Новоспасском, Павловском, Радищевском, Старокулатском, Теренгульском, Сенгилеевском, Ульяновском, Майнском,

Вешкаймском, Карсунском, Сурском, Кузоватовском и Барышском.

При учете семейных участков сурков использовали хорошую топографическую и микрорельефную выраженность территории. Эта особенность связана с тем, что постоянные, хорошо различимые по выраженному бутану, и временные норы на таких участках в основном соединены сетью поверхностных дорожек, хорошо заметных в травостое.

Оценку численности сурков в поселениях проводили не прямым учетным методом численности на пробных площадках с последующей экстраполяцией, а вычисляли с использованием числа семейных участков при полном их учете в поселении и среднего числа зверьков в семейной группировке. Среднее число зверьков в семье было определено по данным учета сурков в Ульяновской обл. (Абрахина, 1983; Дмитриев, Леонтьева и др., 1994). Для 6071 семейных группировок это показатель составил 3.79 ос. на одну семью.

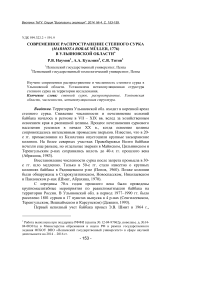

Рис. 2 . Результаты исследования встречаемости степного сурка на территории Ульяновской обл.: I - Южная (Сызранская) метапопуляция, II - Восточная (Приволжская) метапопуляция, III - Северо-Западная (Присурская) метапопуляция

* ' -155-

При проведении учетов использовали фото- и видеотехнику, навигационное оборудование и картографические материалы для фиксации результатов исследования. В некоторых случаях для уточнения полученных данных использовали опросные сведения.

Результаты и обсуждение. В результате исследования было обнаружено 319 поселений байбака. Общее количество учтенных семейных участков сурков составило 6071, при общей оценочной численности 22981 особей.

Исследования территории Ульяновской обл. показали, что распределение степного сурка имеет явно выраженный очаговый (метапопуляционный) характер (рис. 2). Достаточно четко выделяются 3 хорошо пространственно изолированные метапопуляции:

-

1. Южная (Сызранская) метапопуляция с 175 поселениями сурка, в которых было отмечено 3153 семьи при общей оценочной численности в 11922 особей (Николаевский, Павловский, Новоспасский, Радищевский р-ны).

-

2. Восточная (Приволжская) метапопуляция с 39 поселениями байбака, в которых было отмечено 1178 семей при общей оценочной численности в 4465 особей (Теренгульский, Сенгилеевский, Ульяновский р-ны).

-

3. Северо-Западная (Присурская) метапопуляция с 105 поселениями, в которых отмечено 1740 семей при общей оценочной численности в 6594 особи (Кузоватовский, Барышский, Майнский, Вешкаймский, Карсунский, Сурский р-ны).

Возникновение такой метапопуляционной фрагментации сплошного в прошлом ареала степного сурка на территории Ульяновской обл. имеет ряд закономерностей и объясняется объективными причинами. В результате активной хозяйственной деятельности в начале XX в., связанной с полной распашкой целинных земель и повлекшей сильную трансформацию степных ландшафтов, большинство реликтовых поселений степного сурка было уничтожено. Сохранились лишь те из них, которые были приурочены к неудобьям, балочным системам и возвышенностям различного масштаба, не используемым в сельскохозяйственном производстве. Такими «резерватами» байбака в Ульяновской обл. оказались Приволжская возвышенность (ныне Восточная метапопуляция), водораздельные плато рр. Терешки и Сызранки (Южная метапопуляция) и водораздельные плато рр. Суры, Барыша и Свияги (Северо-Западная метапопуляция). При этом фрагментация поддерживалась непреодолимыми для не столь подвижного степного сурка преградами -крупными реками с обширными пойменными участками - Сурой, Барышем и Свиягой (рис. 3). Именно в этих местах и происходило восстановление численности степного сурка, что отразилось на современной структуре зоны обитания этого вида на территории Ульяновской обл.

ЧУВАШИЯ

Ж

, СтШаймчрзиио . * Урум, . v\ Ер л Тарканы

НкжАлькеевО

чшеео° вь

, Да6енкио 1, " К ЭМССХЛО^СкИИ 4амзинка

•ливня _

8резниМ4^ е^е.

Астрада^оека иСурское

^ Языкове,

Kapcyi

- Цй^на - у йд^----- * иСт Майна

^лНагатбинс -бе ког

■ И шееюal Нердаклы

Тагом ■ XX1" * ’’Октябрьский о ■ Ульяновск

■МаяКамаа/й' - -.- ■ Тминск» Ст.Са$сча?

лыж®

йище

^евка ЧуФарово \ Вешкаим»о

®Инза

оека

sa

оСызгам И змайлов.

>

гД^итровграц''

Нов. Маль»;

°Нов.Майнв

Йовоульян^,^ УротовоМйЛ^

°Мата < Шилсиеа l^P-S^11flti'> „Силикат ный Ник^льское-на-Черемиане, .

°Игнзт<#а Сенгилейо "Белый Яр £^

ЯсаихаЖГашла0 ^ j^»-^^ ^.. ^ б^Гж j

Тереиьг»о ожию а

, _ Стам

Барыш >. 1

■ Т^обкУ ^^^^орскос

■ ; * Куаоаатово .

"‘Х^ящевк»

°Соснсеоборск ;

ГУЬное

^П-этюнино ^•^злман

/ Шит омы рСт.Рачейка

'Ноеосевичье

Тольятти,^.

. # Л^игулевск-

Межддреченск»

УзюкобО

Самара

<ЗЕМСКАЯ

ВЛАСТЬ

□Русский Камешкир

Неееркино0

’ ^Славкино

< * тг№

а

Рааишево-

341. W ' Воглем* iUr-

Ореховка0 - Вязовк

Приволжье

Н овокчибышвбос

Безенчукь ^Чапаева

У jV ' V

Ст Кулану _ ^ _■

П ж ловка '

>ждение

4 fl самарская: ОБЛАСТЬ

'Хворостянка

Рис. 3 . Физико-географические особенности территории Ульяновской области, связанные с распространением степного сурка. Пунктиром с точкой показаны сплошные лесные массивы, широким пунктиром - крупные реки -преграды для расселения байбака

Средняя площадь обнаруженных поселений (п=319) степного сурка составила 1,2 км2 при пределах изменений от 0,01 до 14,66 км2. Плотность зверьков в поселения колебалась в широких пределах - от 3 до 937 ос/км2, при этом в среднем она равнялась 160 ос/км2. Этот показатель превосходит значение 30 ос/км2, критерия, свидетельствующего об ограничении воспроизводства и начале деградации популяции сурков (Колесников, 2011). Однако при пересчете на пригодные местообитания в области он оказывается значительно ниже и составляет не более 15 ос/ км2.

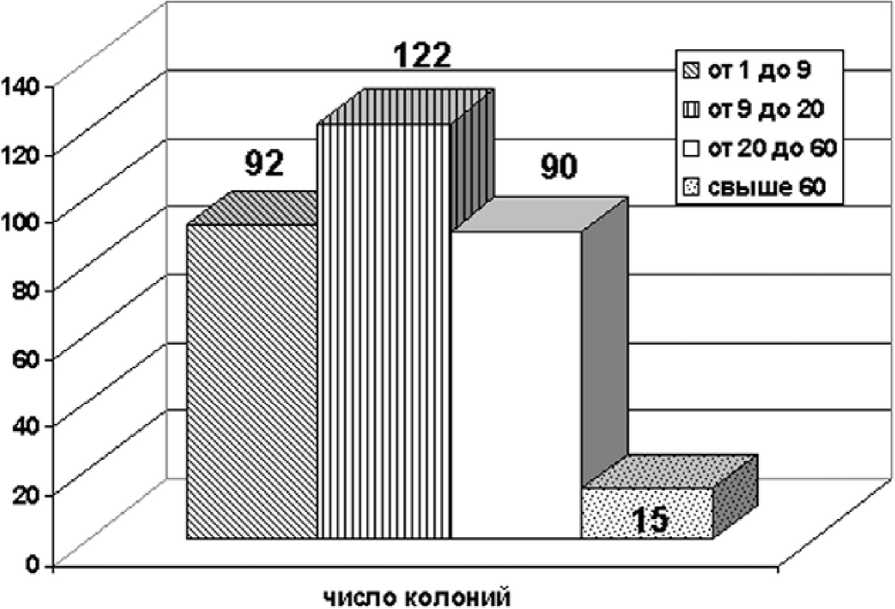

По мнению специалистов охотничьего хозяйства, поселение степного сурка имеют положительный репродуктивный потенциал, т. е. потенциально способно увеличивать численность при условии, что оно образовано более чем 8 семейными группировками (Машкин, 1997; Колесников, 2011). Проанализировав полученные в ходе наших - 157- исследований данные, мы видим (рис. 4), что почти треть (29%) обнаруженных на территории Ульяновской обл. поселений образованы 1-8 семейными группировками, 38% поселений в своем составе имеют до 20 семей, 28% поселений насчитывают от 20 до 60 семейных групп и, наконец, только 5% колоний сурков являются крупными и характеризуются более чем 60 семейными группировками.

Рис. 4 . Результаты исследования встречаемости степного сурка на территории Ульяновской обл.

Заключение. Проведенные исследования ареала степного сурка в пределах Ульяновской обл. свидетельствует о достаточной высокой численности этого грызуна при крайне неравномерном пространственном распределении населения и несбалансированной популяционной структуре отдельных колоний. Все это указывает на высокую уязвимость современных колоний байбаков в районе исследований и подтверждает необходимость его охраны в регионе.

Наумов Р.В. Современное распространение степного сурка (Mar mot a bobak Muller, 1776) в Ульяновской области / Р.В. Наумов, А.А. Кузьмин, С.В. Титов // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2014. № 4. С. 153-159.

Список литературы Современное распространение степного сурка (Marmota bobak Muller, 1776) в Ульяновской области

- Абрахина И.Б. 1973. Сурки в Ульяновской области//Охота и охотничье хозяйство. № 6. C. 18-19.

- Абрахина И.Б. 1983. Восстановление колоний байбака в Ульяновской области//Мат. Всесоюзн. совещ. «Охрана, рациональное использование и экология сурков». М.: Московская типография № 9. С. 5-9.

- Дежкин А.В. 1993. Результаты искусственного расселения степного сурка в России//Междунар. (V) Совещ. по суркам стран СНГ: Тез. докл. М. С. 8-9.

- Дмитриев А.В., Леонтьева М.Н., Абрахина И.Б. 1994. Современное состояние и перспективы реакклиматизации байбака (Marmota bobak Mull.) в Поволжье//Сб. науч. трудов «Актуальные проблемы исследований сурков». М.: ABF. С. 45-62.

- Колесников В.В. 2011. Ресурсы и управление популяциями степного (Marmota bobak), серого (M baibacina) и монгольского (M. sibirica) сурков. Автореф. дисс.. докт. биол. наук. Киров: ВНИИОХЗ. 43 с.

- Машкин В.И. 1997. Европейский байбак: экология, сохранение и использование. Киров: ВНИОЗ. 160 с.

- Попов В.А. 1960. Млекопитающие Волжско-Камского края (насекомоядные, рукокрылые, грызуны). Казань: КФАН СССР. 468 с.

- Шмит Э.В., Абрахина И.Б. 1970. Влияние запрета промысла на численность сурков в Ульяновской области//Мат. докл. 5-й межвузовской зоогеогр. конфер. Казань. Ч.2.