Современное состояние автоматизации информационных процессов банка

Автор: Морозова Елена Ивановна, Погонышева Дина Алексеевна, Горнева Екатерина Александровна

Статья в выпуске: 1 (7), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье отмечается, что сегодня использование информационных технологий в финансовой сфере стало объективной необходимостью. При этом основными тенденциями являются повышение качества и надёжности предлагаемых продуктов и услуг, увеличение скорости осуществления расчётных операций, организация электронного доступа клиентов к банковским продуктам

Персональный компьютер, вычислительная система "клиент-сервер", модель, сервер, база данных, система управления базами данных, удалённый доступ, приложение, программное обеспечение, компьютерная сеть, банк, интернет

Короткий адрес: https://sciup.org/140129944

IDR: 140129944

Текст научной статьи Современное состояние автоматизации информационных процессов банка

Банковская деятельность неразрывно связана с политическим и экономическим состоянием страны в целом. Парадокс последних лет функционирования банковской системы России заключается в том, что чем ниже падали общеэкономические показатели страны, тем более бурно шло развитие банковского сектора. Банковская сфера приносила самые высокие доходы. Банковские капиталы создавались на сравнительно простых операциях. Выдача краткосрочных кредитов в валюте при активном росте курса доллара обеспечивала беспроигрышный результат. Невозможность для населения защитить свои средства от инфляции давала приток сбережений физических лиц. Выгодными были валютно-обменные операции с населением. В этот период появилось много банков, увеличивалось число отделений и филиалов. Экстенсивное развитие банковской системы сопровождалось массовой закупкой компьютеров, сетевого оборудования, созданием автоматизированных информационных технологий.

В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, персональные компьютеры все шире применяются на рабочих местах служащих банков, ответственных за сбор, подготовку и предварительный контроль первичной информации.

Многообразие компьютерных сетей и форм взаимодействия ПК порождает насущную проблему их интеграции на уровне обмена сообщениями.

В распределенных системах используются три интегрированные технологии.

-

1. Технология «клиент — сервер».

-

2. Технология совместного использования ресурсов в рамках глобальных сетей.

-

3. Технология универсального пользовательского общения в виде электронной почты.

Основная форма взаимодействия ПК в сети – это «клиент-сервер». Обычно один ПК в сети располагает информационно-вычислительными ресурсами (такими, как процессоры, файловая система, почтовая служба, служба печати, база данных), а другие ПК пользуются ими. Компьютер, управляющий тем или иным ресурсом, принято называть сервером этого ресурса, а компьютер, желающий им воспользоваться, – клиентом. Если ресурсом являются базы данных, то говорят о сервере баз данных, назначение которого обслуживать запросы клиентов, связанные с обработкой данных; если ресурс – файловая система, то говорят о файловом сервере или файл-сервере и т.д.

Технология «клиент – сервер», получает все большее распространение, но реализация технологии в конкретных программных продуктах существенно различается.

Один из основных принципов технологии «клиент — сервер», заключается в разделении операций обработки данных на три группы, имеющие различную природу. Первая группа – это ввод и отображение данных. Вторая группа объединяет прикладные операции обработки данных, характерные для решения задач данной предметной области. Наконец, к третьей группе относятся операции хранения и управления данными (базами данных или файловыми системами).

Согласно этой классификации в любом техпроцессе можно выделить программы трех видов:

-

• программы представления, реализующие операции первой группы;

-

• прикладные программы, поддерживающие операции второй группы;

-

• программы доступа к информационным ресурсам, реализующие операции третьей группы.

В соответствии с этим выделяют три модели реализации технологии «клиент – сервер»:

-

1. Модель доступа к удаленным данным (Remote Data Access — RDA);

-

2. Модель сервера базы данных (DataBase Server — DBS); 3. Модель сервера приложений (Application Server — AS).

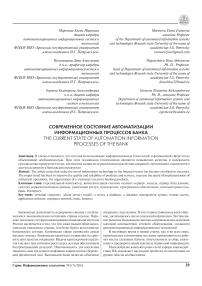

В RDA-модели программы представления и прикладные программы объединены и выполняются на компьютере-клиенте, который поддерживает как операции ввода и отображения данных, так и прикладные операции. Доступ к информационным ресурсам обеспечивается или операторами языка SQL, если речь идет о базах данных, или вызовами функций специальной библиотеки. Запросы к информационным ресурсам направляются по сети удаленному компьютеру, например серверу базы данных, который обрабатывает запросы и возвращает клиенту необходимые для обработки блоки данных (рисунок 1).

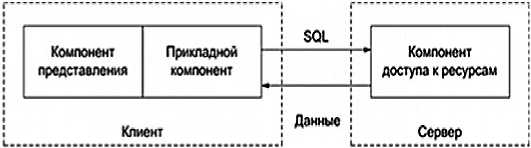

DBS-модель строится для программ, выполняемых на компьютере-клиенте, которые ограничиваются вводом и отображением, а прикладные программы реализованы в

Рис. 1. Модель доступа к удаленным данным процедурах базы данных и хранятся на сервере базы данных вместе с программами, управляющими и доступом к данным – ядру системы управления базами данных (далее СУБД) (рисунок 2).

Рис. 2. Модель сервера базы данных

В банке часто используются смешанные модели, когда поддержка целостности базы данных и простейшие операции обработки данных поддерживаются хранимыми процедурами (DBS-модель), а более сложные операции выполняются прикладной программой, которая выполняется на компьютере-клиенте (RDA-модель).

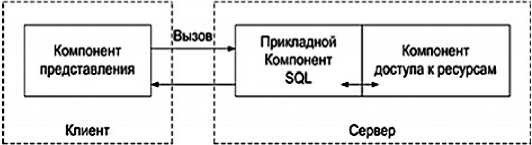

В AS-модели программа, выполняемая на компьютере-клиенте, решает задачу ввода и отображения данных. Прикладные программы выполняются одним либо группой серверов приложений (удаленный компьютер или несколько компьютеров). Доступ к информационным ресурсам, необходимым для решения финансовых задач обеспечивается как и в RDA-модели.

Прикладные программы обеспечивают доступ к ресурсам различных типов – базам данных, индексированным файлам, очередям и др. RDA- и DBS-модели опираются на двухзвенную схему разделений операций. В AS-модели реализована трехзвенная схема разделения операций, а прикладная программа выделена как важнейшая (рисунок 3).

Рис. 3. Модель сервера приложений

Главное преимущество RDA-модели состоит в том, что она представляет множество инструментальных средств, которые обеспечивают быстрое создание приложений, работающих с SQL-ориентированными СУБД. Достоинство RDA-модели состоит в унификации и широком наборе средств разработки приложений. Подавляющее большинство этих средств разработки на языках четвертого поколения, включая и средства автоматизации программирования, обеспечивает разработку прикладных программ и операций представления.

Популярная RDA-модель постепенно уступает место более технологичной DВS-модели, которая реализована в ряде реляционных СУБД (Ingress, SyBase, Oracle).

Приложение в DBS-модели является распределенным. Программы представления выполняются на компьютере-клиенте, а прикладные программы решения задач представлены как набор хранимых процедур и исполняются на сервере баз данных.

Преимущества DBS-модели перед RDA-моделью очевидны: это и возможность централизованного администрирования решения банковских задач, и снижение напряженности, и возможность разделения процедуры между несколькими приложениями, и экономия ресурсов компьютера за счет использования плана выполнения процедуры.

Основным элементом принятой в AS-модели трехзвенной схемы является сервер приложения, который выполняет несколько прикладных функций, каждая из которой оформлена как служба и предоставляет услуги всем программам, желающим ими воспользоваться. Серверов приложений бывает несколько и каждый предоставляет определенный набор услуг. Программа, которая пользуется такими серверами является клиентом данного приложения. Детали реализации прикладных программ в сервере приложений полностью скрыты от клиента.

AS-модель имеет универсальный характер. Четкое разграничение логических компонентов и рациональный выбор программных средств для их реализации обеспечивают модели высокий уровень гибкости и открытости, который пока недостижим в RDA- и DBS-моделях. В связи с этим AS-модель используется в качестве фундамента в новом вида программного обеспечения – мониторах транзакций.

Мониторы транзакций (Transaction Processing Monitor – ТРМ) – программные системы, обеспечивающие эффективное управление информационно-вычислительными ресурсами в распределенной сети банка, представляют собой гибкую, открытую среду для разработки и управления мобильными приложениями, ориентированными на оперативную обработку распределенных транзакций.

Понятие «транзакция» в ТРМ и в традиционных СУБД несколько различно. Транзакция в СУБД – это атомарное действие над базой данных. В ТРМ же транзакция включает не только операции с данными, но и другие действия – передачу сообщений, запись в индексированные файлы, опрос датчиков, что позволяет реализовывать основные банковские функции (СУБД это сделать не в состоянии).

ТРМ обладают возможностями, которые существенно снижают стоимость обработки данных в режиме on-line. Небольшие затраты на приобретение ТРМ компенсируются экономией на СУБД. То есть, стоимость современных СУБД рассчитывается исходя из числа одновременных подключений. Пользователь считается подключенным к СУБД, начиная с момента открытия сеанса с базой данных до конца работы сеанса с ней. Все это время СУБД поддерживает пользователя активным и хранит факт его подключения, даже если пользователь вообще не направляет запросы СУБД, а решает другие задачи.

Основная функция ТРМ – обеспечить быструю обработку запросов, поступающих к AS от множества клиентов.

Эффективная обработка сообщений может осуществляться за счет применения систем управления очередями. ТРМ включает в состав своих систем специальный менеджер ресурсов, который управляет очередями.

Управление очередями возложено на специальную программу. Постановка в очередь и выборка из них – прерогатива серверов, которые запрашивают менеджер очередей для выполнения соответствующих действий.

Упрощенно работа с очередями выглядит следующим образом: пользователь посылает запрос выделенному серверу, который помещает сообщение в очередь запросов к данной службе. Другой сервер извлекает сообщение из очереди запросов, выполняет предписанные действия и формирует ответ на запрос в виде сообщения, посылая его в очередь ответов.

Возможность хранения очередей сообщений в долговременной памяти означает практически стопроцентную надежность взаимодействия клиента и сервера. Если ПК сбоит, то все сообщения сохраняются, а их обработка возобновляется с той точки, где произошел сбой.

Сегодня на рынке мониторов транзакций наиболее популярными являются такие системы, как ACMS (DEC), CICS (IBM), TOP END (NCR), PATHWAY (Tandem), ENCINA (Transarc), TUXEDO System (USL).

В сетевом программном обеспечении (СПО) выделяют три класса систем: слабые, средние и серьезные. К первому классу принадлежат программы типа Lap Link или типа коммуникационных средств – это программы Norton Commander. Они обычно занимают минимум ресурсов сервера и соединяют с сервером только одну машину.

Ко второму классу СПО относятся программы типа Lantastic, NetWare Lite и Lansmart. Такие СПО обычно позволяют выполнять большинство сетевых задач. При старте программы выделяется компьютер-сервер сети. В таких сетях ПК тоже потребляют достаточно мало ресурсов сервера. Обычно пользователь может работать в MS DOS параллельно с СПО.

Для систем первых двух классов характерно то, что для доступа к ресурсам компьютера-сервера программа-сервер использует обычно средства MS DOS, под управлением которых работает сервер. СПО третьего класса работают достаточно независимо от MS DOS и часто используют свои драйверы низкого уровня для доступа к ресурсам сервера.

В мире существуют чистые операционные системы (например, UNIX) и сетевые операционные системы (например, NetWare). В первых значительно более развиты многозадачные традиционные возможности. Во-вторых, UNIX это операционная система, в которую добавили средства обеспечения локальной сети, а NetWare есть система разделения ресурсов, в которую добавили средства операционной системы. К третьему классу относятся СПО NetWare фирмы Nowell, Banyan Vines.

В течение последнего десятилетия получают все более широкое развитие глобальные вычислительные и информационные сети ~ уникальный симбиоз компьютеров и коммуникаций. Идет активное включение всех стран во всемирные сетевые структуры. Мировой системой компьютерных коммуникаций ежедневно пользуются более 30 млн. чел. Возрастает потребность в средствах структурирования, накопления, хранения, поиска и передачи информации. Удовлетворению этих потребностей служат информационные сети и их ресурсы. Совместное использование ресурсов сетей (библиотек программ, баз данных, вычислительных

мощностей) обеспечивается технологическим комплексом и средствами доступа.

Глобальные сети (Wide Area Network, WAN) – это телекоммуникационные структуры, объединяющие локальные информационные сети, имеющие общий протокол связи, методы подключения и протоколы обмена данными. Каждая из глобальных сетей (Internet, Bitnet, DECnet и др.) ор- ганизовывалась для определенных целей, а в дальнейшем расширялась за счет подключения локальных сетей, использующих ее услуги и ресурсы.

В России подключение к Internet началось в начале 1990-х годов. ИАЭ им. Курчатова, МГУ, Госкомвуз, МГТУ им. Баумана, НГУ и некоторые другие научные учреждения и вузы имеют выход в глобальную сеть.

Список литературы Современное состояние автоматизации информационных процессов банка

- Бородин А.Ф. О роли банковского сектора в обеспечении устойчивого роста экономики//Деньги и кредит. -2010. -№7. -С.15 -16

- Голенищев Э.П. Информационное обеспечение управления. -Р-н/Д.: Феникс, 2007г

- Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции/Е.Ф. Жуков. -М.: Банки и биржи, 2009. -504с