Современное состояние чужеродного компонента флоры Хабаровского края

Автор: Антонова Л.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология

Статья в выпуске: 2 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Охарактеризованы основные изменения трендов формирования чужеродной флоры Хабаровского края: образование крупных очагов адвентизации флоры, из которых идет дальнейшее расселение; интенсификация процессов фитоинвазий; быстрая натурализация растений, ушедших из культуры. Приведен современный список чужеродных видов флоры Хабаровского края, который за последние десять лет пополнился 80 видами. В настоящее время он включает 474 вида сосудистых растений из 274 родов, относящихся к 62 семействам. Из них восемь семейств представлены исключительно заносными видами.

Адвентивные виды, инвазионные виды, процесс натурализации

Короткий адрес: https://sciup.org/14329015

IDR: 14329015 | УДК: 581.9(571.620)

Текст научной статьи Современное состояние чужеродного компонента флоры Хабаровского края

Актуальность

Внедрение и расселение чужеродных (адвентивных) видов составляет в настоящее время значительную часть глобальных природных изменений и часто ведет к существенным потерям биологического разнообразия и экономической значимости экосистем, подверженных биологическим инвазиям. Расселяясь, чужеродные виды трансформируют структуру и нарушают функционирование экосистем, гомогенезируют структуру биоты, вытесняют виды-аборигены, переносят различные заболевания. В связи с этим во всем мире в последние годы работы в области теории прогнозирования биологического вторжения и регуляции численности чужеродных видов относятся к приоритетным направлениям экологических исследований [2, 3, 5].

Появление и распространение чужеродных видов растений на юге российского Дальнего Востока связано с началом его освоения в начале XIX в. С возникновением русских поселений с семенным материалом и различными грузами сюда проникли заносные растения с запада – из Европы и Сибири, а через морские порты был занесен ряд видов из Северной Америки. Но наиболее интенсивно пополнение флоры чужеземными видами началось с середины прошлого века, более половины всех заносных видов появилось в течение несколько последних десятилетий. В настоящее время происходит процесс интенсивного расселения чужеродных растений в регионе, а также внедрение отдельных наиболее агрессивных видов в малонарушенные природные сообщества, т.е. явление биологической инвазии. Это связано с коренным преобразованием ландшафтов и снижением устойчивости природных экосистем в результате многократных широкомасштабных рубок и катастрофических пожаров, сельскохозяйственного использования земель, строительства разветвленных транспортных путей. Кроме того, к настоящему времени сформировались многочисленные крупные популяции инвазионных видов в освоенных районах, откуда происходит их дальнейшее расселение. Одним из крупных очагов скопления чужеродных видов является центр Дальневосточного федерального округа – город Хабаровск, где встречается большая часть адвентивных видов, выявленных на территории Хабаровского края [4].

Адвентивная фракция флоры – чрезвычайно динамичная система, в связи с этим объективная оценка состояния видового богатства региона невозможна без мониторинга чужеродных видов. Последний полный список адвентивной флоры Хабаровского края был опубликован в 2009 г. [1]. Он включал 392 вида сосудистых растений из 230 родов, 51 семейства. За неполные десять лет список пополнился 80 видами. Изменения пока- зателей богатства адвентивной фракции флоры, пространственной динамики, инвазионного статуса зависят не только от природно-климатических условий, но и хозяйственной освоенности, характера взаимодействия с другими регионами, типов природопользования и т.п., поэтому являются показателями уровня антропогенной нарушенности ландшафта.

Цель данной работы – охарактеризовать видовое богатство адвентивной фракции флоры Хабаровского края и основные тренды на современном этапе ее формирования.

Материалы и методы исследований

Полевые исследования адвентивной флоры края проводились нами в течение 1989–2016 гг. традиционным маршрутно-рекогносцировочным методом в сочетании с изучением флор отдельных пунктов. Для выявления инвазионного статуса растения были учтены новые методики изучения антропогенно трансформированных флор, разработанные в последние десятилетия [2, 5]. Исследования проводились в населенных пунктах, где, прежде всего, изучались различные типы антропогенных экотопов и природные сообщества различной степени нарушенности. Были проанализированы все региональные флористические сводки и основные публикации, касающиеся адвентивного компонента флоры российского Дальнего Востока.

Результаты исследований и их обсуждение

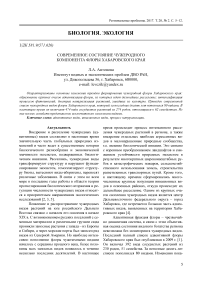

В настоящее время адвентивная фракция флоры Хабаровского края включает 474 вида сосудистых растений из 274 родов, относящихся к 62 семействам, что составляет 18,8% от флоры края. Динамика роста числа адвентивных видов в Хабаровском крае представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика роста числа адвентивных видов в Хабаровском крае по годам

Fig. 1. Growth dynamics of the adventive species number in the Khabarovsk Territory by years

Резкий рост числа адвентивных видов в составе флоры Хабаровского края связан не только с увеличением грузооборота и поступления товаров, пищевой продукции, семенного материала, почвогрунтов и др. из разных регионов. Активно протекают процессы натурализации и формирование на урбанизированных территориях популяций чужеродных видов, адаптированных к природно-климатическим условиям края, из которых идет дальнейшее распространение. Изначально внедрение чужеродных видов происходило преимущественно на юге края при заселении долин рек Уссури и Амур в начале XIX в. Здесь развивалось сельское хозяйство, строились населенные пункты, предприятия, транспортные пути. И до настоящего времени наибольшая часть новых заносных видов приходится на эту, наиболее освоенную часть края. Но наши исследования, которые проводятся с конца 80-х гг. прошлого века, показали, что основной современной тенденцией динамики адвентивной флоры Хабаровского края является не рост количества вновь занесенных растений, а расширение ареала натурализовавшихся растений из южных очагов адвентизации. Таким образом, время появления одного и того же вида в разных частях края различается десятками лет. В последние два десятилетия более 50 адвентивных видов расширили свой ареал за пределы южных районов Хабаровского края. Расселение идет по всем направлениям, но активнее всего на побережье Татарского пролива, где в настоящее время ведется строительство нефтеналивных, угольных терминалов, различных линейных сооружений и т.п.

При расселении заносные виды проходят постепенно все стадии натурализации. В северных районах они долго могут удерживаться в стадии эфемерофита или колонофита, но с изменением климата и усилением урбанизации территории возможно ускорение этого процесса. Около половины расселяющихся адвентивных видов имеют более низкую степень натурализации, чем на юге региона. Так, карантинный сорняк амброзия полынелистная (Ambrosia artemisiifolia L.), заполнивший южные районы края , на побережье Татарского пролива и на Нижнем Амуре пока является эфемерофитом, а инвазионные на юге края виды хмель обыкновенный ( Humulus lupulus L.), эхи-ноцистис лопастной (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray) в северных районах встречаются преимущественно в культуре.

С начала нынешнего столетия в Хабаровском крае зафиксировано нарастание числа нату- рализовавшихся адвентивных видов, проявляющих тенденцию к активной инвазии в природные сообщества разной степени нарушенности. Еще во второй половине прошлого века многие из них отмечались единично или небольшими локальными группами в составе растительных сообществ. В настоящее время в окрестностях населенных пунктов эти виды стали субдоминантами, а в отдельных экотопах ценозообразователями. Например, в окрестностях Хабаровска североамериканские виды клен ясенелистный (Acer negundo L.) и эхиноцистис лопастной формируют ярусы в пойменных лесах. По результатам многолетних исследований нами подготовлен «black-list» инвазионных видов растений Хабаровского края, в котором виды распределены по четырем категориям, принятым в России [2, 3]. Статус 4 – потенциально инвазионные виды, способные к возобновлению в местах заноса и проявившие себя в смежных регионах в качестве инвазионных видов, имеют 19 видов. Статус 3 имеют 25 видов, это чужеродные виды, расселяющиеся и натурализующиеся в настоящее время в нарушенных местообитаниях, которые в ходе дальнейшей натурализации смогут внедриться в полуестественные и естественные сообщества. Статус 2 – чужеродные виды, активно расселяющиеся и натурализующиеся в нарушенных полуестественных и естественных местообитаниях, имеют 28 видов. Статус 1 – виды-трансформеры, активно внедряющиеся в естественные и полуестественные сообщества, изменяющие облик экосистем, нарушающие сукцессионные связи, выступающие в качестве эдификаторов и до-минантов, образующие значительные по площади одновидовые заросли, вытесняющие и (или) препятствующие возобновлению видов природной флоры, имеют 15 видов. Видами-трансформерами являются следующие: Acer negundo, Ambrosia ar-temisiifolia, череда олиственная (Bidens frondosa), Echinocystis lobata, подсолнечник клубневой (He-lianthus tuberosus), облепиха крушинолистная (Hi-ppophaё rhamnoides), ячмень гривастый (Hordeum jubatum), недотрога железконосная (Impatiens glandulifera), пастернак лесной (Pastinaca sylves-tris), золотарник канадский (Solidago canadensis), дурнишник эльбский (Xanthium albinum), д. зобовидный (X. strumarium), фалакролома щетинистая (Phalacroloma strigosum), Humulus lupulus, желто-кислица рожковая (Xanthoxalis corniculata).

Увеличение количества заносных видов на территории Нижнего Приамурья происходит постоянно, но если в 70–80-е гг. прошлого века это были преимущественно случайно занесенные растения, то в последние годы преобладают цветочно-декоративные, газонные, реже пищевые растения, ушедшие из культуры. Большая их часть является эфемерофитами, но отдельные виды растений в течение 5–7 лет успешно самовозобновляются на залежах, по обочинам канав и тропинок, что не исключает их натурализацию в будущем. Так, в конце прошлого века редким культивируемым лекарственным растением на юге регионе была мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.). В настоящее время она растет не только рядом с местами культивирования, но и в составе рудеральных растительных группировок, расселившись к северо-востоку до п. Де-Кастри Ульчского района, который расположен на широте 51,5º.

Для формирования адвентивного компонента флоры во всем мире характерно увеличение числа видов и, напротив, исчезновение натурализовавшихся видов происходит значительно реже. Анализируя почти столетний период формирования синантропной флоры Приамурья и Приморья, можно заключить, что ранее хорошо натурализовавшимися заносными, а теперь исчезнувшими являются только три вида сегетальных сорняков. При совершенствовании технологии очистки посевного материала и использовании гербицидов из посевов они исчезли. Изредка все три вида отмечаются в культуре – куколь обыкновенный ( Agrostemma githago L.), коровница испанская ( Vaccaria hispanica (Vill.) Rauschert) как декоративные, а болиголов пятнистый ( Conium maculatum L.) как лекарственное растение.

В современный список чужеродной флоры Хабаровского края включены виды всех степеней натурализации, включая самый низкий. Эфемеро-фиты со степенью натурализации N0-N2 составляют более половины видов из тех, что пополнили чужеродную флору за последние годы. Фиксирование таких видов представляется целесообразным для их дальнейшего мониторинга.

Для территории края характерна крайняя неравномерность распределения адвентивного компонента флоры, что обусловлено культурноисторическими, хозяйственно-экономическими и физико-географическими факторами. Являясь крупнейшим административно-территориальным образованием страны, Хабаровский край занимает площадь 787,6 тыс. км2 и имеет значительную протяженность с севера на юг (1780 км). Сочетание горного рельефа с низменностями, близость холодного Охотского моря, муссонная циркуляция обусловливают разнообразие и сложность природных условий не только для экономической деятельности человека, но и для расселения чужеродного элемента флоры. Видовое богатство и структура адвентивной флоры сильно различаются по широтному градиенту, а также в континентальной и приморской частях региона. Чужеродный элемент флоры преимущественно представлен в южных, наиболее освоенных и заселенных районах с благоприятными природно-климатическими условиями. Здесь, за исключением двух видов, встречаются все заносные растения, выявленные на территории края, тогда как в северных районах отмечается 5–8% от их общего числа [4]. Вместе с тем, популяции одного и того же заносного вида в разных частях края сильно различаются по степени натурализации, времени заноса, биотопиче-ской и фитоценотической приуроченности, биологическим и экологическим особенностям.

Кроме того, освоенность и заселенность края имеет крупноочаговый характер и резко смещена к его южным и юго-западным границам, что также отражается на формировании адвентивной флоры. В отличие от многих стран Европы или южных и центральных регионов европейской России, где адвентивные виды растений вошли в состав лесных, луговых и степных сообществ [3], в Хабаровском крае адвентивный компонент флоры приурочен преимущественно к территориям, растительный покров которых трансформирован в результате урбанизации или хозяйственной деятельности. Поэтому ареалы адвентивных видов имеют очагово-линейный характер и повторяют контуры территориально-промышленных комплексов, сельхозугодий, населенных пунктов и транспортных путей.

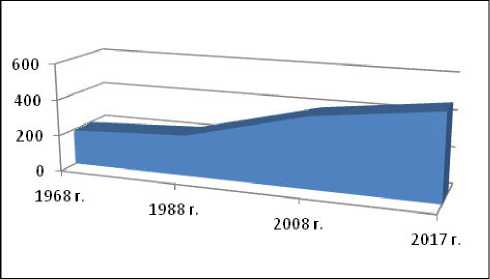

Рис. 2. Расширенный спектр ведущих семейств адвентивного компонента флоры Хабаровского края

Fig. 2. Expanded spectrum of leading families of the adventive flora component in the Khabarovsk Territory

Адвентивная фракция флоры Хабаровского края в настоящее время представлена 474 видами сосудистых растений из 274 родов, относящихся к 62 семействам. Из них восемь семейств представлены исключительно заносными видами: Amaran-thaceae (10 видов), Elaeagnaceae (2 вида), Hydro-phyllaceae (1 вид), Malvaceae (10 видов), Moraceae (1 вид), Resedaceae (1 вид), Phytolaccaceae (1 вид), Solanaceae (12 видов). Три из них (Amaranthaceae, Malvaceae, Solanaceae) вошли во вторую десятку головного спектра.

Таксономическая структура чужеродного компонента флоры представлена в расширенном спектре ведущих семейств, в него включены виды, доля которых составляет более 2% (рис. 2).

Головной спектр десяти семейств представлен 326 видами, что составляет 68,8% всего адвентивного компонента флоры Хабаровского края. Такая высокая концентрация видов в головном спектре является специфической чертой адвентивных флор большинства регионов Северного полушария. Оставшиеся 52 семейства включают 148 видов, из них более половины представлены одним–двумя видами. Несмотря на небольшое долевое участие этой группы, отдельные виды широко расселились, проявляя высокую степень натурализации, как, например, ослинник щетинистый ( Oenothera depressa), недотрога железконосная, желтокислица рожковая и др. Эти же семейства имеют высокую долю новых заносных видов, что еще раз подтверждает актуальность мониторинга чужеродного компонента флоры.

Заключение

Таким образом, на территории Хабаровского края протекает интенсивный процесс формирования адвентивной фракции флоры, изменяется ее пространственно-временная структура. Образуются многочисленные местные популяции, которые в последние годы являются донорами для расселения наиболее активных чужеродных видов по территории края. Увеличивается число новых заносных видов, ушедших из культуры в результате стихийной интродукции на дачных участках. Более десяти чужеродных видов представляют опасность биологических инвазий. Все это объясняет целесообразность и необходимость мониторинга адвентивной фракции флоры, важной составляющей которого является учет видового богатства. Современный список адвентивного компонента флоры Хабаровского края представлен в Приложении (новые виды выделены подчеркиванием).

Список литературы Современное состояние чужеродного компонента флоры Хабаровского края

- Антонова Л.А. Конспект адвентивной флоры Хабаровского края. Владивосток; Хабаровск: ДВО РАН, 2009. 93 с

- Виноградова Ю.К., Абрамова Л.М., Антонова Л.А. и др. «Черная сотня» инвазионных растений России//Совет ботанических садов стран СНГ при международной ассоциации академий наук. Информационный бюллетень. 2015. Вып. 4 (27). С. 85-90

- Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды растений в экосистемах Средней России. М.: ГЕОС, 2010. 512 с

- Antonova L.A. Invasive Component of Flora in Khabarovsk Krai//Russian Journal of Biological Invasions. 2013. Vol. 4, N 2. P. 69-73

- Mark van Kleunen, Wayne Dawson, Franz Essl, Jan Pergl, MartenWinter, Ewald Weber, Holger Kreft, Patrick Weigelt, John Kartesz, Misako Nishino, Liubov A. Antonova et al. Global exchange and accumulation of non-native plants//Nature. 2015. 525. 100-103