Современное состояние дубравы главного ботанического сада и повышение устойчивости дуба черешчатого (Quercus robur L.)

Автор: Савченкова В.А., Гревцова В.В., Касьянова У.Ю., Цабаева К.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено состояние дубравы Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук, изолированной от основного лесного массива. Приведены результаты исследования естественного возобновления дуба черешчатого, живого напочвенного покрова и подлеска. Выявлены факторы, влияющие на естественное возобновление дуба черешчатого. Сформулированы предложения по повышению устойчивости дубравы как уникального объекта.

Дубрава, дуб черешчатый, подрост, подлесок, живой напочвенный покров, лесовосстановление, устойчивость насаждений, сомкнутость полога

Короткий адрес: https://sciup.org/143169925

IDR: 143169925 | УДК: 630.182.21+ | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.2.06

Текст научной статьи Современное состояние дубравы главного ботанического сада и повышение устойчивости дуба черешчатого (Quercus robur L.)

Для ссылок:

Современное состояние дубравы Главного ботанического сада и повышение устойчивости дуба черешчатого (Quercus robur L.) [Электронный ресурс] / В. А. Савченкова, В. В. Гревцова, У. Ю. Касьянова, К. А. Цабаева / /Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 2. – С. 69–79. URL:

Ф едеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина Российской академии наук (далее – Ботанический сад) является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Дубрава Ботанического сада представляет собой уникальное насаждение дуба естественного происхождения, которое изолировано от основного лесного массива.

Вследствие ураганного ветра 2016 г. общий объем ветровалов на территории дубравы, включая старый, составил более 40% запаса древесины дуба. При первичном осмотре отмечена большая доля суховершинных деревьев и сухостоя. В связи с частичной утратой дубравы особую актуальность приобрела проблема повышения устойчивости дуба черешчатого ( Quercus robur L.), связанная с успешностью его естественного возобновления.

Вопросы естественного возобновления дуба нашли отражение в трудах многих ученых-лесоводов [1–5]. На основании экспериментальных данных установлено, что показатели жизнеспособности подроста исследуемой породы хуже, чем у совместно произрастающих с дубом клена остролистного ( Acer platanoides L.) и липы мелколистной ( Tilia cordata Mill.) [6–8]. Как правило, под пологом дубового насаждения появляется достаточное количество самосева, однако уже на 2-й, а иногда и на 3-й год большая его часть погибает. По мнению ученых, при наличии густого подлеска и второго яруса к самосеву дуба проникает очень мало солнечного света, и он быстро отмирает из-за отрицательного баланса органического вещества. Такую же роль в жизни самосева играет и сильно развитый живой напочвенный покров, который, сильно разрастаясь под пологом изреженных древостоев, иссушает почву и заглушает его. Осветление самосева дуба путем удаления подлеска и части разросшегося напочвенного покрова способствует лучшему развитию и повышению жизнеспособности под пологом леса.

На успешность возобновления дуба большое влияние оказывают и корневые выделения, особенно в процессе распада отмерших корней [9].

В экспериментах В. А. Губаревой установлено, что положительное влияние на рост дуба оказали выделения корней липы и лещины, угнетающе действовали вытяжки из корней дуба, ильма и, особенно, осины. Также на естественное возобновление дуба влияет удаленность от взрослого плодоносящего дерева и множество других факторов.

Цель исследований – оценка состояния естественной дубравы Ботанического сада, ее компонентов и разработка предложений по ее восстановлению и повышению устойчивости.

Задачами настоящего исследования являются:

-

V оценка лесорастительных условий на территории дубравы, в том числе на участках с минерализацией почвы;

-

V выявление факторов, влияющих на устойчивость естественного возобновления дуба;

V разработка концептуальных предложений по повышению устойчивости естественного возобновления дубравы и восстановлению нарушенного коренного типа леса с учетом специфики использования территории Ботанического сада.

В целях исследования роста и развития естественного возобновления основных лесообразующих пород на выделах дубравы № 10, 16, 17, 18 и 26 общей площадью 69,8 га в 2018 г. заложены пробные площади в виде лент перечета, на которых через равное расстояние размещены 110 учетных площадок.

Учет подроста проводили в соответствии с методикой, утвержденной приказом Рослесхоза от 15.03.2018 № 173 «О внесении изменений в Методические рекомендации по проведению государственной инвентаризации лесов, утвержденные приказом Рослесхоза от 10.11.2011 № 472». При изучении подлеска определяли среднюю и максимальную высоту, обилие по шкале А. А. Уранова [10], сомкнутость (в баллах) и жизненность по шкале А. Г. Воронова [11], учитывали характер распределения растений на пробных площадях. Изучение живого напочвенного покрова проводили методом пробных площадей, в пределах которых по двум диагоналям через одинаковое расстояние закладывали 25 раункиеров размером 1 х 1 м. На них учитывали видовой состав живого напочвенного покрова и определяли высоту, покрытие, встречаемость, обилие и жизненность.

Результаты и обсуждение

На первом этапе работ изучена таксационная характеристика участков насаждения по материалам последнего лесоустройства 1987 г. Установлены следующие средние показатели: породный состав дубравы – 10Д+Лп+Б+Ос, высота – 19,6 м, диаметр – 34,8 см, запас древесины – 164 м3/ га, возраст – 100 лет, тип ландшафта – Iб, жизнеу-стойчивость насаждения – 3 балла, санитарно-гигиеническая оценка – 3, эстетическая оценка – 2.

В ходе изучения таксационного и ландшафтного описания дубравы на ее территории отмечено наличие дуба в среднем (70 лет) и приспевающем возрастах (90 лет) как в виде самостоятельных выделов, так и в составе выделов со спелыми и перестойными насаждениями.

По результатам анализа таксационных данных на всей площади обследуемых участков естественное возобновление оценивалось как удовлетворительное или хорошее. Подрост и молодняк под пологом дубравы представлены березой повислой (Betula pendula Roth), осиной обыкновенной (Populus tremula L.), липой мелколистной (Tilia cordata Mill.), кленом остролистным (Acer platanoides L.) и дубом черешчатым (Quercus robur L.). Возраст растений – от 5 до 30 лет. Подрост оценивался как благонадежный. Самосев дуба густой.

На втором этапе исследования на указанных участках заложены пробные площади, на которых в соответствии с выбранной методикой проведена лесоводственная оценка естественного возобновления леса с учетом состояния подлеска и живого напочвенного покрова. Площадь пробных площадей составила 1,1 га, или 1,6% исследуемой площади естественной дубравы, что соответствует требованиям нормативных документов лесного законодательства. Результаты учета самосева и подроста основных лесообразующих пород на 1 га приведены в таблице.

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что на территории дубравы в настоящее время подрост представлен преимущественно кленом (7,6 тыс. шт./га), единично липой и елью. Неблагонадежный подрост выявлен только у клена, его доля составила 3,3%. Дуб в составе подроста отсутствует.

Результаты учета самосева и подроста, шт./га

|

Показатель |

Распределение самосева и подроста по высоте, шт./га |

Средняя |

|||

|

мелкий до 0,5 м |

средний 0,51–1,5 м |

крупный свыше 1,5 м |

итого |

высота, м |

|

|

Количество самосева: Д |

69 934 |

- |

- |

69 934 |

0,1–0,2 |

|

С |

11 |

- |

- |

11 |

0,04 |

|

Итого |

69 945 |

- |

- |

69 945 |

- |

|

Количество подроста: Кл |

6 630* |

781 |

194 |

7 605 |

0,7 |

|

Лп |

- |

- |

16 |

16 |

1,5 |

|

Е |

- |

- |

15 |

15 |

1,5 |

|

Итого |

6 630 |

781 |

225 |

7 636 |

- |

|

С учетом коэффициента перевода |

3 315 |

625 |

225 |

4 165 |

- |

* Количество неблагонадежного подроста клена – 267 шт./га.

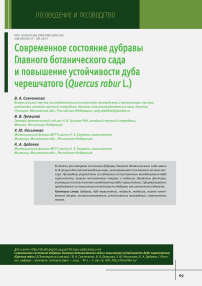

В ходе исследования подроста и самосева основных лесообразующих пород учетные площадки сгруппированы по сомкнутости крон. Принимая во внимание полученные в процессе исследования близкие по значению показатели оценки естественного возобновления, указанные площадки были сформированы в 4 группы по сомкнутости крон: 1-я – 0,1–0,2; 2-я – 0,3; 3-я – 0,4–0,5; 4-я – 0,6–0,8.Для каждой группы выполнено описание растительности.

При сомкнутости крон 0,1–0,2 в подлеске единично встречается жимолость обыкновенная ( Lonicera xylosteum L.); обнаружен единичный самосев сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.); подрост основных лесообразующих пород представлен кленом (до 3,0 тыс. шт./га). Общее проективное покрытие живого напочвенного покрова составляет 50%: щитовник мужской ( Dryopteris filix-mas (L.) Schott (1834)) – единично, недотрога мелкоцветковая ( Impatiens parviflora DC.) – 25%, живучка ползучая ( Ajuga reptans L.) – 25%, ромашка лекарственная ( Matricaria chamomilla L.) – единично, клевер луговой ( Trifolium pratense L.) – единично, полынь обыкновенная ( Artemisia vulgaris L.) – 15%. На учетных площадках, размещенных на расстоянии более 20 м от ближайших плодоносящих деревьев дуба, его самосев отсутствует, под их кронами достигает 51,0 тыс. шт. /га.

При сомкнутости крон 0,3 в подлеске встречается рябина (Sorbus aucuparia L.) в количестве до 1,5 тыс. шт./га; подрост основных лесообразующих пород представлен кленом и липой (до 2,5 тыс. шт./га). Общее проективное покрытие живого напочвенного покрова на учетных площадках с минерализацией почвы составляет 15%: щитовник мужской – 3%, недотрога мелкоцветковая – 10%, живучка ползучая – 7%, зеленые мхи (Orthotrichum ssp., Leucodon sciuroides, Pylaisiella polyantha) – 15%, гравилат городской (Geum urbanum L.) – 5%. На площадках размером 10 м2 отмечена захламленность крупными сучьями в объеме 1 м3. На учетных площадках без минерализации почвы проективное покрытие составляет 65–70%. На расстоянии более 20 м от плодоносящих деревьев дуба его самосев отсутствует, под ними количество самосева не превышает 0,5 тыс. шт./га.

При сомкнутости крон 0,4–0,5 подлесок представлен жимолостью – 1,0 тыс. шт./га, порослевой черемухой обыкновенной ( Prunus padus L.) – 5,5 тыс. шт./га (густыми группами), лещиной обыкновенной ( Corylus avellana L.) – 0,2 тыс. групп на 1 га (1 группа включает 3–7 стволов из одного корня); обнаружен подрост клена, липы (7,4 тыс. шт./га) и самосев дуба в количестве более 100,0 тыс. шт./га (при наличии взрослых деревьев), на 90% пораженный мучнистой росой. Живой напочвенный покров представлен зеленчуком желтым ( Galeobdolon luteum (L.)L.) – проективное покрытие 56%, снытью обыкновенной ( Aegopodium podagraria L.) – 40%, осокой волосистой ( Carex pilosa ) – 16%, отмечено единичное присутствие щитовника мужского. Общее проективное покрытие живого напочвенного покрова составляет 80–90%. На расстоянии от плодоносящих дереьев более 20 м самосев дуба отсутствует, под ними его количество достигает 140 тыс. шт./га.

При сомкнутости крон 0,6–0,8 подлесок представлен рябиной в количестве 0,2 тыс. шт./ га, черемухой – до 0,3 тыс. шт./га, калиной – единично, лещиной – 0,6 тыс. групп на 1 га (1 группа состоит из 4–11 стволов из одного корня). Общее проективное покрытие живого напочвенного покрова – 14%: живучка ползучая – 1,5%, щитовник мужской, осока волосистая, недотрога мелкоцветковая, сныть, двулепестник парижский ( Circaea lutetiana L.) – единично. На площадках размером 10 м2 объем захламленности крупными сучьями составил 0,142 м3; обнаружен подрост клена (до 1,4 тыс. шт./га) и самосев дуба в количестве 26,5 тыс. шт./га (при наличии плодоносящих деревьев), 30% которого поражено мучнистой росой. На расстоянии более 20 м от плодоносящих деревьев самосев дуба отсутствует.

В рамках данного этапа исследований установлено, что состояние большей части подроста удовлетворительное. Листья клена поражены черной пятнистостью, вызванной сумчатым грибом Rhytisma acerinum. Чаще болезнь встречается в естественных насаждениях, парках и лесопарках, удаленных от источников атмосферного загрязнения. Однако признаков ослабления клена не наблюдается.

Определена зависимость количества подроста основных лесообразующих пород от сомкнутости крон древесного полога (рис. 1).

Анализ полученных результатов показал, что наибольшее количество подроста (7,4 тыс. шт./га) отмечено при сомкнутости крон 0,4–0,5, наименьшее (1,4 тыс. шт./га) – при сомкнутости 0,6–0,8.

При сомкнутости полога 0,1–0,2 подрост основных лесообразующих пород в отдельных случаях отсутствует полностью, а иногда достигает 2,9 тыс. шт./га. На количество подроста в данном случае может оказывать влияние минерализация почвы (до 80% учетной площадки), проведенная при уборке ветровала, и особенности лесорастительных условий.

По высоте подрост основных лесообразующих пород подразделяется на следующие категории: ель – крупный; липа – крупный (36%) и средний (64%); клен – крупный (77%), средний (17%) и мелкий (6%).

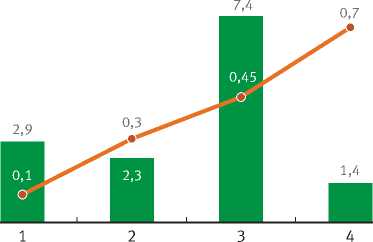

В ходе исследования отмечено неравномерное размещение самосева дуба черешчатого по площади исследуемых лесных участков. Установлена зависимость его количества от степени сомкнутости крон.

Наибольшее количество самосева (130–140 тыс.шт./га) наблюдается при сомкнутости крон 0,4–0,5 (рис. 2, 3). Одновременно выделена группа учетных площадок с сомкнутостью 0,1 и 0,3, на которых самосев отсутствовал или его количество составило менее 0,5 тыс. шт./га. Такие площадки находятся на расстоянии более 20 м от взрослых экземпляров дуба. Необходимо отметить, что количество самосева при сомкнутости крон 0,8 (26,5 тыс. шт./га) достаточное для надежного возобновления дубравы.

На пробных площадях обнаружен преимущественно 1-летний самосев, но иногда на небольших участках дубравы встречается 3–4-летний самосев.

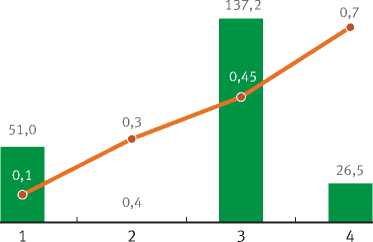

В процессе исследований на выделах 10, 16, 17, 18 и 26 выделено 9 групп площадок с

0,8 0,7

0,6 0,5 0,4

0,3 0,2 0,1

Группы учетных площадок

^ Количество на 1 га ^—е^— Сомкнутость крон

Рис. 1. Зависимость количества подроста основных лесообразующих пород от сомкнутости крон древесного полога га 2 150

I J 120

60 о

0,8 0,7

0,6 0,5 0,4 0,3

0,2 0,1

Группы учетных площадок

^ Количество на 1 га

Сомкнутость крон Сомкнутость крон

^—е^— Сомкнутость крон

Рис. 2. Зависимость количества самосева дуба от сомкнутости крон различной степенью минерализации почвы в ходе уборки ветровальных деревьев и 9 групп с не поврежденным живым напочвенным покровом, но различной сомкнутостью крон. В границах этих площадок на участках без механического повреждения встречаются мелкие подлесочные породы: черемуха порослевого происхождения, калина, жимолость, а также подрост клена и липы. Живой напочвенный покров представлен щитовником мужским, недотрогой мелкоцветковой, снытью, желтым зеленчуком, парижским двулепестником, осокой волосистой.

Установлено влияние степени минерализации почвы на количество самосева дуба черешча-того (рис. 4).

Рис. 3. Самосев на участках с сомкнутостью крон 0,4 и степенью минерализации почвы более 85%

На рис. 4 видно, что наибольшее количество самосева (85–140 тыс. шт./га) образуется на площадках со степенью минерализации 85–100%

при условии удаленности от плодоносящего дерева не более 20 м. На площадках с достаточно высокой степенью минерализации почвы (50 и 90% соответственно), находящихся на расстоянии более 20 м от взрослых деревьев дуба (группы 10 и 15), самосев дуба отсутствует.

На площадках (группа 17) с невысокой степенью минерализации почвы (30%), находящихся на расстоянии 18 м от плодоносящих деревьев, количество самосева дуба составляет около 0,4 тыс. шт. /га.

На площадках без минерализации почвы количество самосева колеблется от 1 тыс. до 8 тыс. шт./га. При этом на площадках группы 9 самосев отсутствует, так как они размещены на расстоянии более 20 м от взрослых плодоносящих деревьев дуба.

В результате визуального обследования 1-летнего самосева дуба обнаружено его поражение мучнистой росой. Болезнь проявляется в виде белого обильного налета (рис. 5). Пораженные листья частично или полностью засыхают и опадают, молодые побеги не вызревают, не успевают одревеснеть и в результате погибают от ранних осенних заморозков.

Отмечено, что визуальные признаки повреждения самосева мучнистой росой при сомкнутости полога 0,8–1,0 проявляются к середине июля у 10–30% самосева, а при сомкнутости полога менее 0,4–0,5 отчетливо видны уже во второй декаде июня у 60–70% самосева.

Количество самосева на 1 га Степень минерализации почвы

Рис. 4. Зависимость количества самосева от степени минерализации почвы

В ходе исследования было принято решение об изучении степени распространения мучнистой росы на территории дубравы Ботанического сада. На основе полученных результатов будут скорректированы мероприятия по повышению устойчивости дубравы.

При исследовании подлесочных пород естественного происхождения установлено, что:

V поросль и взрослые экземпляры лещины и черемухи размещены равномерно и густо – 91 тыс. шт./га, средняя высота – 1,4 м;

V жимолость, крушина и рябина размещены неравномерно, характеризуются средней густотой – 2,0 тыс. шт./га, их средняя высота – 0,5–1,3 м.

Все подлесочные породы находятся в хорошем состоянии, кроме черемухи, листья которой повреждены галловым клещом.

Исследование живого напочвенного покрова на всей территории дубравы показало, что его общее проективное покрытие неравномерное и изменяется от 10 до 70%. В его составе отмечено наличие тенелюбивых и теневыносливых видов: сныть обыкновенная – 5–40%, зеленчук желтый – 15–50%, недотрога обыкновенная – 3–40%, осока волосистая – 5–10%, щитовник мужской – от единично произрастающего до 10%, лунник оживающий ( Lunaria rediviva L.) – до 10%, двулепестник парижский – 5–10%. Перечисленные представители травянистой растительности предпочитают рыхлые плодородные и умеренно влажные почвы и произрастают преимущественно неравномерно группами из 1–2 видов. Зеленчук произрастает в пределах проекций крон жизнеспособных дубов. Задернение почвы отсутствует.

На участках с наличием жизнеспособного дуба общее проективное покрытие живого напочвенного покрова составляет 60–80%, при этом отсутствует задернение почвы. Покров многоярусный, хорошо развит, не поражен болезнями. Подлесочные породы размещены равномерно, отсутствуют группы густого скопления поросли черемухи высотой до 1,5–2 м.

Одновременно в ходе исследования естественного возобновления основных лесообразующих пород отмечено неудовлетворительное

Рис. 5. Поражение самосева дуба мучнистой росой

состояние дубов, входящих в состав первого яруса древостоя. Количество их сухостоя достигает 30%. Около 18% экземпляров с зеленой кроной имеют сухие крупные ветви и суховершинность. Их листья деформированы, имеют окраску кирпичного цвета, белесый налет. На последующих этапах исследования планируется подробно изучить состояние деревьев дуба черешчатого в спелом возрасте.

На территории дубравы в последние годы образовались выделы без участия дуба, которые отличаются от других исследуемых участков низким проективным покрытием живого напочвенного покрова (5–30%), наличием густых групп поросли черемухи высотой 1,5–2,0 м в подлеске, отсутствием или незначительным количеством растений – спутников дуба (сныть, зеленчук, осока). Отмечена большая доля суховершинных деревьев, которые поражены стволовой гнилью. Выявлен значительный объем сухостоя, а также увядание концов веток, образование мицелия в трещинах коры, закручивание листвы краями вверх, что свидетельствует о протекающем сосудистом микозе, который способствует массовому отмиранию ветвей и стволов. Накапливаясь в завалах ветровала, пораженные стволы и сучья способствуют интенсивному распространению болезни. Сильная степень поражения самосева дуба мучнистой росой снижает его зимостойкость и приводит к вымерзанию побегов и почек.

На указанных выделах отмечен значительный объем сухостоя дуба черешчатого, ветровала клена, рябины, липы, березы, лещины: на некоторых участках объем ветровала превышает 80 м3/га. Первый ярус древостоя в основном сформирован кленом, осиной и березой: 7Кл2Ос1Б. Встречаются древостои с породным составом 4Кл3Лп2Ос1Б. Состав подроста – 8Кл2Е, количество – 2,0 тыс. шт./га. В подлеске – лещина (35%), рябина (10%), черемуха (20%), жимолость (10%). Обнаружены участки с густой порослью стелющейся черемухи (более 40%). Живой напочвенный покров представлен недотрогой обыкновенной – проективное покрытие 40%, папоротником – 10%, вороньим глазом – единично, лунником оживающим – до 10%, парижским двулепестником – 5–10%, снытью – 5–10%.

В ходе исследования в дубраве обнаружено наличие троп разной степени уплотнения и ширины. На выделе 10 густота их размещения выше, чем на других участках. Отмечено неудовлетворительное состояние живого напочвенного покрова и подлеска вдоль троп (вытянутые тонкие стебли, ненасыщенный цвет листьев, отсутствие цветения и плодоношения). У взрослых деревьев дуба, произрастающих непосредственно у дорог, наблюдаются трещины, дупла, сухобокость, деформация комлевой части ствола.

Выводы

Установлено, что на территории дубравы в составе подроста отсутствует дуб черешчатый. Затенение или незначительное поступление солнечного света не препятствует появлению самосева дуба в количестве, достаточном для его естественного возобновления (до 8,0 тыс. шт./ га), так как дуб относится к полутеневыносливым породам. Согласно установленной ранее зависимости количества естественного возобновления дуба от сомкнутости древесного полога до определенного возраста (5–7 лет) затенение древесным пологом не оказывает существенное негативное влияние на его развитие. Однако отсутствие дуба в возрасте от 10 до 90 лет, наличие признаков болезней древесных растений и участков, не характерных для дубравы (без участия в породном составе дуба черешчатого), обусловливает необходимость дальнейшего исследования ее состояния.

В ходе исследования установлено, что на расстоянии от взрослого дерева более 20 м самосев дуба отсутствует. Учитывая это обстоятельство и изоляцию сада от естественного лесного массива, требуется проведение мероприятий по содействию естественному возобновлению дуба путем осветления (частичного удаления подлеска) и искусственного восстановления дуба под пологом дубравы.

В совокупности со степенью сомкнутости полога большое влияние на количество самосева оказывает минерализация почвы. Ее оптимальная степень – 20%, при которой количество самосева в условиях дубравы составляет 18,5 тыс. шт./га. По мере роста и развития молодняка дуба благодаря естественному изреживанию выживут наиболее сильные экземпляры.

Состав подлеска и живого напочвенного покрова на участках дубравы с жизнеспособными деревьями дуба, определенный нами в 2018 г., аналогичен таксационному описанию 1987 г. Однако состояние подлеска на образовавшихся в последние годы участках внутри дубравы с погибшими дубами свидетельствует об изменении условий произрастания. В связи с этим возникает необходимость в дальнейшем подробном изучении закономерностей роста и развития дубравы на этих участках.

На ненарушенных участках дубравы густота подлеска лещины составляет 0,2–0,3 тыс. групп на 1 га по 2–6 стволов из одного корня, а сомкнутость полога – 0,3–0,5. При выпадении первого яруса дубов и сопутствующих пород подлесок разрастается до сомкнутости 0,8–0,9. Установлено увеличение густоты лещины (0,5 тыс. групп на 1 га по 10–12 стволов в группе) и ее интенсивный рост в высоту (4 м и более) и по диаметру (10–12 см). Это объясняется тем, что дубрава изолирована от основного лесного массива, и на ее территорию не имеют доступ животные, включая грызунов и различные организмы, оказывающие влияние на регулирование численности лещины.

Картирование троп позволило установить, что уплотнение почвы вокруг дубов приводит к их повреждению и способствует развитию различных болезней.

Учитывая изложенное, на промежуточной стадии исследования, в целях сохранения естественной дубравы Ботанического сада как объекта общенационального достояния, предлагается следующий комплекс оперативных мер:

-

V на первом этапе - осуществление мер санитарной безопасности и уход за насаждением;

-

V на втором этапе - мероприятия по лесовосстановлению.

Меры санитарной безопасности заключаются в лесопатологическом обследовании дубравы, по результатам которого принимается решение о необходимых действиях, в систематическом лесопатологическом мониторинге, проведении мер борьбы с вредными организмами и предупреждении их распространения. Предварительный визуальный осмотр дубравы позволяет предположить, что требуются меры по борьбе с мучнистой росой на стадии самосева биологическими препаратами, очистка насаждений от захламленности (ветровала), дезинфекция пней фундазолом или нитрофеном и введение в ствол пораженного дерева системных фунгицидов, обработка почвы бордоской жидкостью весной или осенью, а в начале ноября – опрыскивание медным купоросом.

Уход за дубравой включает регулирование густоты лещины, порослевой черемухи и реконструкцию насаждения в целях подготовки площадей для проведения посева и посадки дуба, а также мер содействия естественному возобновлению.

Мероприятия по лесовосстановлению включают:

-

V заготовку и обработку желудей;

-

V посадку сеянцев и/или саженцев дуба под пологом насаждения в объеме 0,3 тыс. до 0,8 тыс. шт./га и одновременно посев желудей в количестве от 1 тыс.

до 2 тыс. шт./га. Это обеспечит наличие разновозрастного дуба на участке и повысит его устойчивость.

Список литературы Современное состояние дубравы главного ботанического сада и повышение устойчивости дуба черешчатого (Quercus robur L.)

- Алентьев, П. Н. Проблемы повышения эффективности лесных культур на вырубках, зарастающих лиственными породами/П. Н. Алентьев//Лесн. журн. -2005.-№ 6. -С. 37-43.

- Алентьев, П. Н. Проблемы восстановления и выращивания дубрав/П. Н. Алентьев. -Майкоп, 1990. -225 с.

- Илюшенко, А. Ф. Формирование вторичной кроны дуба и ее роль в динамке состояния древостоев/А. Ф. Илюшенко, М. Г. Романовский//Лесоведение. -2000. -№ 3. -С. 65-72.

- Крюкова, С. А. Плодоношение дубрав и плюсовых деревьев дуба черешчатого/С. А. Крюкова, В. К. Ширнин//Лесотехнический журнал. -2016. -№ 2. -С. 22-28.

- Лосицкий, К. Б. Восстановление дубрав/К. Б. Лосицкий. -М.: Сельхозиздат, 1963. -359 с.

- Харченко, Н. А. О естественном возобновлении дуба черешчатого под пологом материнского древостоя/Н. А. Харченко//Лесотехнический журнал. -№ 4. -2013. -С. 42-53.

- Чеботарев, П. А. Формирование полога дубового древостоя при различных способах создания лесных культур в Теллермановском опытном лесничестве/П. А. Чеботарев, В. В. Чеботарев, В. Г. Стороженко//Лесоведение. -2017. -№ 6. -С. 403-410.

- Чеботарев, П.А. Структура и состояние древостоев в дубравах Теллермановского опытного лесничества/П. А. Чеботарев, В. В. Чеботарев, В. Г. Стороженко//Лесоведение. -2016. -№ 5. -С. 375-382.

- Молчанов, А. А. Формирование и рост дуба на вырубках в лесостепи/А. А. Молчанов, В. А. Губарева. -М.: Наука, 1965. -212 с.

- Уранов, А. А. О методе Друде/А. А. Уранов//Бюлл. МОИП. Отд. биол. -1935. -Т. 19. -Вып. 1-2. -С. 18-31.

- Воронов, А. Г. Геоботаника/А. Г. Воронов. -М., 1973. -384 с.