Современное состояние и особенности сети морских музеев России

Автор: Николаев Иван Романович

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено современное состояние сети морских музеев в Российской Федерации, их профили, ведомственное подчинение, территориальное расположение. Результаты представлены в форме диаграмм.

Морские музеи, военно-морские музеи, морское культурное наследие, музейная сеть, типы музеев, отраслевые музеи

Короткий адрес: https://sciup.org/170177285

IDR: 170177285 | УДК: 069.02 | DOI: 10.34685/HI.2021.32.1.014

Текст научной статьи Современное состояние и особенности сети морских музеев России

В течение последних десятилетий в России сформировался запрос на изучение и сохранение морского культурного наследия. Этот запрос исходит как от государственных институтов, заинтересованных в разработке разных подходов к управлению культурным наследием1, так и отдельных групп исследователей, стремящихся к решению проблемных вопросов2.

Конечной «точкой назначения» изученного объекта наследия является его музеефикация, т.е. причисление к морским музеям и музеям, профиль которых связан с морской культурой и исто- рией. Морские музеи в России обладают богатой историей и, несмотря на восприятие России как «сухопутной державы», тем не менее, широко распространены. Однако знания о реальном состоянии сети морских музеев в стране фрагментарны. Для полного представления о современном состоянии сети морских музеев в России, взаимосвязи их территориального положения, ведомственного подчинения и профиля необходимо выполнение следующих задач:

– выявление действующих морских музеев в России, формирование выборки;

– определение географической, профильной и ведомственной принадлежности музеев, времени их возникновения;

– систематизация полученной информации, выявление основных тенденций в развитии современных морских музеев России.

Работы, посвященные систематическому изучению морских музеев, немногочисленны. Од- ной из наиболее значимых работ стало диссертационное исследование Курносова С.Ю. 2003 года, посвященное истории и становлению морских музеев России, в рамках которого автор также рассмотрел процесс формирования сети морских музеев в России и мире, выделил основные исторические вехи и сформулировал ряд методологических аспектов, как, например, классификацию морских музеев3.

Следует заметить, что около половины научных работ, индексируемых в РИНЦ и посвященных работе морских музеев, подготовлено Центральным военно-морским музеем и посвящено аспектам работы того или иного музея. Публикации, рассматривающие историю гражданских морских музеев, единичны. Комплексные систематические исследования, использующие количественные методы в изучении морских музеев в России нами не выявлены. Теоретическая значимость данной работы - в развитии системы знаний о морских музеях и их месте в музейной сети в целом. Сведения, приводимые в статье, могут найти применение при разработке рабочих программ дисциплин, связанных с историей музеев мира, историей изучения морского, речного, подводного культурного наследия, при подготовке специалистов в области музейного дела. Практическое использование приводимых данных возможно при выявлении закономерностей развития морских музеев в различных регионах страны, ликвидации белых пятен в исследовательской и экспозиционной практиках музеев. В ходе анализа источников исследования учитывались такие факторы, как профиль музея, ведомственное подчинение (бюджетирование), географическое расположение, время основания. Распределение музеев по профилю учитывает подход, выработанный С. Ю. Курносовым,4 но включает ряд особенностей. Музеефицированные маяки в работе не учитываются ввиду их отсутствия среди выявленных морских музеев РФ. К комплексным музеям отнесены средовые музеи, музейные гавани, а также краеведческие музеи. К числу исторических музеев добавлены общеисторические музеи, включающие несколько исторических тем.

Краеведческие музеи в текущей классификации рассматриваются как в контексте хранения и экспонирования объектов, связанных с морской культурой, так и в контексте музеев, претендующих на функцию «музея сообщества», на формирование которого значимое влияние оказали традиции судоходства и водопользования.

Деление музеев по ведомственному подчинению осуществлялось в соответствии с формой, разработанной Сектором российской музейной энциклопедии и исследователей-представителей, включает государственные, муниципальные, ведомственные, общественные и частные музеи.5 В основу географического фактора положена привязка к экономическим районам РФ вплоть до разбивки на макрорегионы, как территориальные объединения, сформированные на основе сочетаний природных, экономических, социокультурных факторов, а также, в большинстве случаев, к общности историко-культурного развития. Так, Северный экономический район включает территории, отождествляемые с понятием «Русский Север», музеи Северо-западного экономического района в значительной мере сконцентрированы вокруг Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Калининградская область представлена отдельным регионом и т.д.6 В целях упрощения Восточно-Cибирский и Западно-Cибирский, а также Центральный и Центральночерноземный районы объединены.

При разделении музеев по методологии формирования экспозиционного комплекса выделены учреждения, применяющие cистематические, тематические, ансамблевые, ландшафтные и музейно-образный методы. Образно-сюжетных (художественно-мифологических) экспозиций в ходе исследования не обнаружено.

Всего в ходе исследования было выявлено 229 морских музеев. В это число не вошли такие предмузейные собрания, как каюты и комнаты боевой славы, расположенные в воинских частях, на борту кораблей и т.п. При подсчёте общего количества морских музеев в России не учитывались школьные музеи, общедоступные музеи на производствах. Изменения в России в конце 1980 – начале 1990-х гг. привели к тому, что значительная часть морских музеев была закрыта. В первую очередь это коснулось ведомственных музеев. Данная тенденция продолжается по сей день из-за сокращения производства и закрытия предприятий. Так, относительно недавно закрылся Музей Бельского пароходства в связи с банкротством данного речного пароходства7.

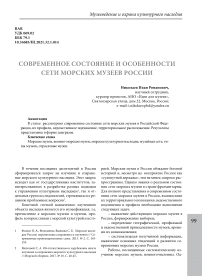

Диаграмма 1.

Взаимосвязь профиля и ведомственной принадлежности морских музеев

Одной из важных особенностей отечественной сети морских музеев является значительное преобладание военно-исторических и монографических музеев. Корни данного явления, с нашей точки зрения, уходят в политическую и культурную историю СССР, способствовавшую идеологизации общего вектора тематического формирования экспозиций морских музеев. Наличие экспозиции или отдела, посвященного военной истории, присутствует и в иных музеях исторического профиля. Следствием проявления исторического подхода к формированию экспозиций морских музеев стало и сохранение исторических кораблей. Это осуществлялось, преимущественно, по государственной инициативе. Стоит отметить некоторый разрыв между основной группой исторических музеев, как таковых, и группой морских музеев, включающих преимущественно «гражданскую» историю – музеи морской техники, судостроения и т.п. Среди наименее распространенных стоит отметить музеи морского промысла, в данном случае – рыболовных.

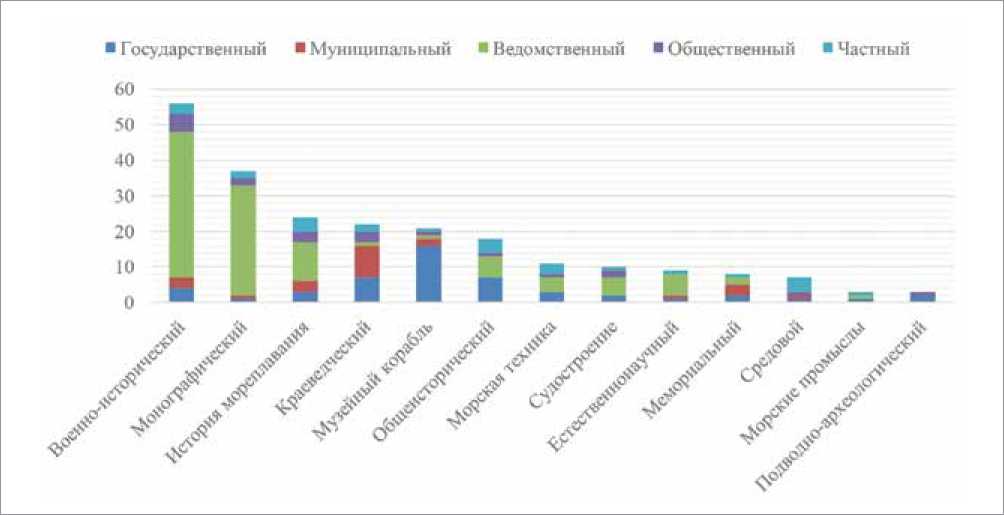

Следующим аспектом рассмотрения может быть взаимосвязь между профильной направленностью музея и его географическим расположением. Результат представлен на Диаграмме 2.

Военно-исторические музеи наиболее распространены в столичных регионах, особенно в Санкт-Петербурге и Москве. Значительная часть из них находится в школах.

Монографические музеи, в том числе посвящённые истории производства, сконцентрированы в регионах, в которых сосредоточены судостроительные, судоремонтные и металлургические заводы: в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Ар- https :// ufa . aif . ru / society / details / rezhut _ na _ metallolom _ pochemu _ v _ ufe _ ischezli _ progulochnye _ teplohody (дата обращения - 08.12.2020)

хангельской областях. К числу монографических музеев могут быть отнесены музеи высших учебных заведений. Они в большинстве своём расположены в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Преобладание «гражданских» морских музеев отмечается на территории Русского Севера. Это краеведческие, средовые, исторические музеи. Данная особенность во многом предопреде- лена спецификой историко-культурного наследия региона, а именно – темой Поморья.

К числу морских музеев следует отнести и «музейные корабли», составляющие значимую часть музейной сети Санкт-Петербурга и Калининграда, а также входящие в экспозиционный фонд филиалов – Музея Мирового Океана и Центрального Военно-Морского музея.

Диаграмма 2.

Взаимосвязь профиля и местонахождения морских музеев

Преобладание «гражданских» морских музеев отмечается на территории Русского Севера. Это краеведческие, средовые, исторические музеи. Данная особенность во многом предопределена спецификой историко-культурного наследия региона, а именно – темой Поморья.

К числу морских музеев следует отнести и «музейные корабли», составляющие значимую часть музейной сети Санкт-Петербурга и Калининграда, а также входящие в экспозиционный фонд филиалов – Музея Мирово- го Океана и Центрального Военно-Морского музея.

Некоторые профили музеев не получили выраженной привязки к конкретному региону, к таковым следует отнести естественнонаучные музеи. Для них наиболее характерна привязанность к производственной или научно-исследовательской специфике ведущей организации. В качестве примеров можно упомянуть Музей морской фауны в Южном научно-исследовательском институте рыбно- го хозяйства и океанографии8, Музей Национального Научного Центра Морской Биологии ДВО РАН, созданный по итогам выставки «Природа моря и ее охрана»9.

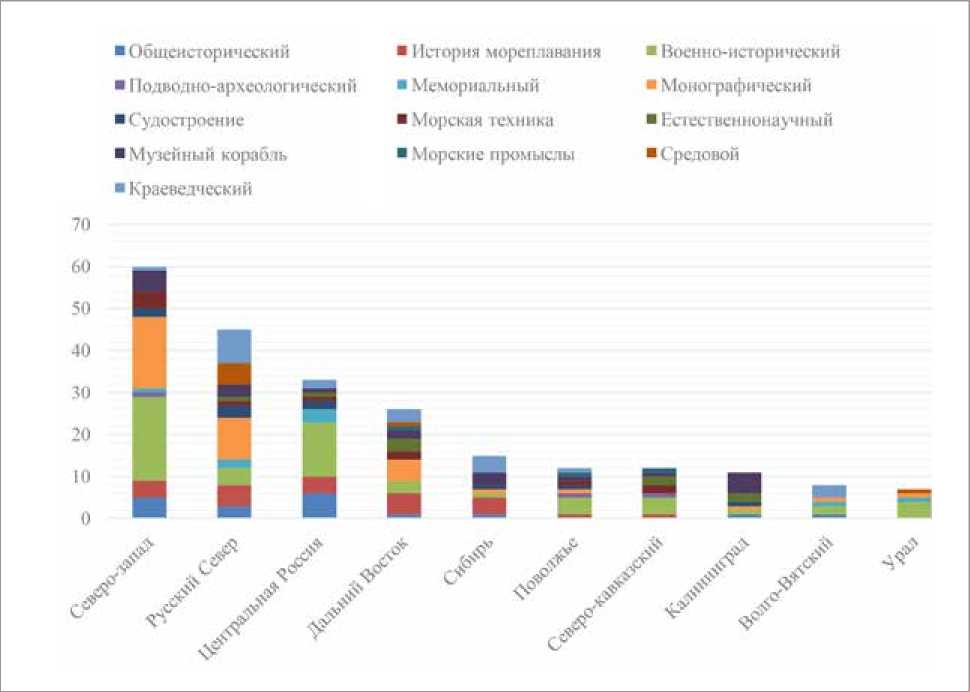

Следующей особенностью музея, учитываемой при определении его типа, может быть взаимосвязь времени его создания с профилем и ведомственной принадлежностью. Результаты на Диаграммах 3 и 4.

Диаграмма 3.

Развитие морских музеев по профилю.

С началом 1990-х гг. в России профильная направленность создаваемых морских музеев начала меняться. Количество новых монографических, военно-исторических музеев сокращается, в то время как увеличивается общее разнообразие музейной сети. Усиливается внимание к гражданскому морскому наследию.

Тем не менее, нельзя утверждать, что осуществляется отход от тенденции приоритета военной истории. Рубеж веков стал своеобразной точкой бифуркации для развития сети морских музеев. Ведомственные и государственные музеи во многом вернулись к приоритетным направлениям советской эпохи: созданию монографических музеев при заводах, военно-исторических кабинетов в школах, общему направлению в сторону военно-исторической тематики и воспитанию патриотизма.

Одним из следствий влияния идеологической направленности экспозиционной деятельности морских музеев вкупе с преимущественно ведомственным их происхождением стала значительная однотипность музейных экспозиций. Это особенно касается экспозиций, созданных в 60-80-е годы XX в.

9 Богатов В. В., Андрианов А. В. Приморское отделение Гидробиологического общества при РАН // Вестник ДВО РАН. 2009. № 3 С. 131.

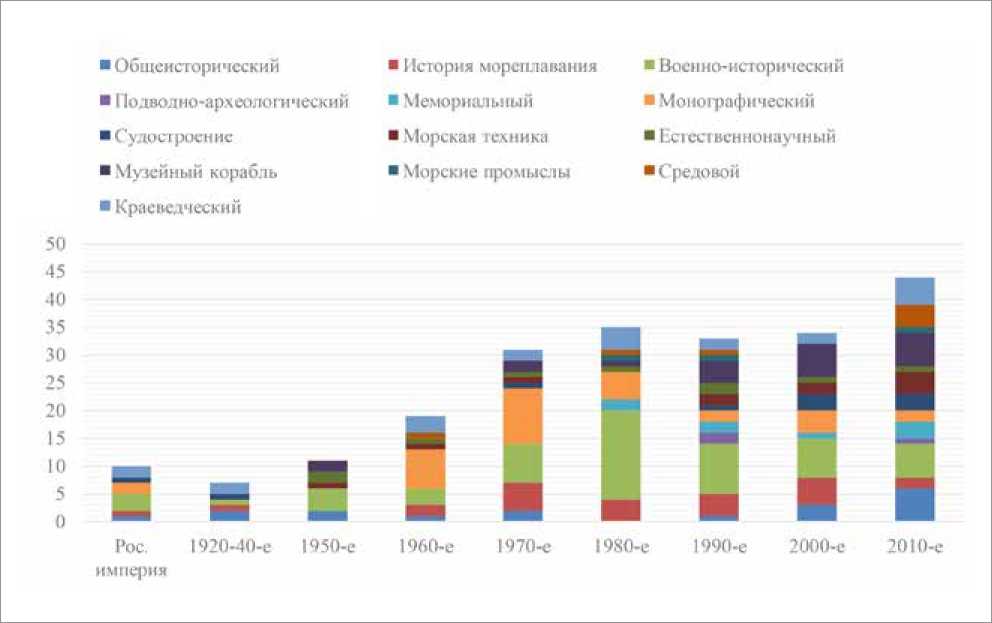

Диаграмма 4.

Развитие морских музеев по ведомственному подчинению.

В современных условиях формирование коллекций в условии ограниченных материальных возможностей привело к обеднению предметного ряда экспозиций значительного числа музеев, а отсутствие профессиональных музейных специалистов в штате музеев усложнило формирование нового нарратива в рамках существующих коллекций.

Таким образом, рассматривая развитие морских музеев на современном этапе, можно отметить общие особенности в развитии сети морских музеев: увеличение профильного разнообразия, количества музеев, наличие интереса у частных лиц к сохранению морского и речного культурного наследия.

На этом фоне выделяются 4 наиболее крупных территориальных общности: музеи Русского Севера с преобладанием гражданского морского наследия, музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области с выраженным ориентиром на военно-историческое наследие, музеи Центральной России и Дальнего Востока, со схожим с музеями Петербурга темам, но более разнообразными и рассредоточенными.

Музеи иных территориальных групп пока не имеют ярко выраженных особенностей, в значительной мере следуя общегосударственным тенденциям в развитии музейной сети.

Особого интереса и дальнейшего рассмотрения заслуживают частные морские музеи, интенсивно развивающиеся с момента их появления и являющиеся основной причиной современного разнообразия морских музеев в России. Перспективными направлениями при изучении морских музеев, с точки зрения автора, является исследование мотивации посещения музеев; анализ поло-возрастного и профессионального состава посетителей; динамика ежегодного количества посетителей музеев; анализ предпочитаемых ими тем, с целью формирования будущих экспозиций, социально-экономических направлений развития музейной сети, её вовлеченности в общую систему культурного туризма.

Список литературы Современное состояние и особенности сети морских музеев России

- Филин П. А., Фоломеева-Вдовина С. Б. Морское наследие России: перспективы сохранения и изучения // Современные производительные силы. 2013. № 2. С. 145-155.

- Мозговой С. А. Об отечественном и зарубежном опыте изучения и сохранения морского культурного наследия // Морской сборник. 2017. № 10. С. 40-45.

- Курносов С.Ю. Становление и развитие морских музеев России. Диссертация на соиск. учен. ст. канд. культ. наук. СПб., 2003. 504 с.

- Чувилова И. В. Классификация музеев и проблемы наследия // Музей. 2009. № 5. С. 20-25.

- Общероссийский классификатор экономических регионов ОК 024-95 (ОКЭР) (утверждён постановлением Госстандарта РФ от 27 декабря 1995 г. № 640, в ред. изменения № 1, ноябрь 1998 г., с изм. и доп. № 2/99, № 3/2000, № 4/2001, № 5/2001).

- Байджанова Ю. Режут на металлолом. Почему в Уфе исчезли прогулочные теплоходы? // АиФ-Башкортостан [Электрон. Ресурс]. URL: https://ufa.aif.ru/society/details/rezhut_na_metallolom_pochemu_v_ufe_ischezli_ progulochnye_teplohody.

- Кухарев Н. Н., Корзун Ю. В. История музея фауны и флоры Мирового океана Керченского филиала ФГБНУ "АЗНИИРХ" и предложения по его развитию // Водные биоресурсы и среда обитания. 2018. Т. 1. №1. С. 110-120.

- Богатов В. В., Андрианов А. В. Приморское отделение Гидробиологического общества при РАН // Вестник ДВО РАН. 2009. № 3. С. 127-133.