Современное состояние и перспективы развития преобразователей частоты для судовых систем электродвижения

Автор: Сергеев М.Ю.

Журнал: Российская Арктика @russian-arctic

Статья в выпуске: 2 (29) т.7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Судовые системы электродвижения (СЭД) находят все более широкое применение на судах различного назначения благодаря их многочисленным достоинствам и существенному развитию транзисторной преобразовательной техники. Основой силовой части современных преобразователей частоты (ПЧ) являются интеллектуальные силовые модули (ИСМ). Высокоинтеллектуальные силовые модули (ВСМ) являются развитием ИСМ – они имеют в своем составе драйвер, датчики напряжения, тока и температуры и полный набор сервисных и защитных функций, благодаря чему вывести их из строя практически невозможно. Современные системы управления ПЧ, в основном, имеют распределенно-централизованную структуру и состоят из локальных систем управления (ЛСУ, они управляют транзисторными преобразователями), центральной системы управления (ЦСУ) и программируемого логического контроллера (ПЛК). Альтернативным вариантом построения системы управления ПЧ является высокоинтегрированный микропроцессорный блок управления (ВМБУ), который имеет централизованную структуру с внутренним распределением функций и объединяет в одном корпусе ЛСУ, ЦСУ и ПЛК. Приводится краткое техническое описание ПЧ мощностью 1,67 МВА на основе ВСМ и ВМБУ собственной разработки и изготовления, в настоящее время ставшего базовым ПЧ для СЭД концерна «Русэлпром». Оцениваются перспективы развития ПЧ для СЭД. Отмечается, что ВСМ очень хорошо зарекомендовали себя при создании современных ПЧ, поэтому можно с уверенностью предположить, что в будущем ВСМ станут основными силовыми компонентами при разработке ПЧ для СЭД. Также можно с уверенностью предположить, что в будущем сохранятся и будут развиваться системы управления ПЧ для СЭД с обеими структурами – распределенно-централизованной и централизованной (ВМБУ).

Преобразователь частоты, транзисторный преобразователь, интеллектуальный силовой модуль, высокоинтеллектуальный силовой модуль, система управления преобразователем частоты, локальная система управления, центральная система управления, программируемый логический контроллер, высокоинтегрированный микропроцессорный блок управления

Короткий адрес: https://sciup.org/170210263

IDR: 170210263 | УДК: 621.316.722 | DOI: 10.24412/2658-4255-2025-2-23-36

Текст научной статьи Современное состояние и перспективы развития преобразователей частоты для судовых систем электродвижения

Последние 20–25 лет развития российского судостроения характеризуются интенсивным увеличением объема работ, связанных с электродвижением судов. Это обстоятельство является не случайным и объясняется, с одной стороны, многочисленными достоинствами судовых систем электродвижения (СЭД) по сравнению с традиционными пропульсивными комплексами на основе тепловых двигателей (дизельных и турбин).

С другой стороны, электродвижение судов обрело популярность из-за существенного развития транзисторной преобразовательной техники, позволившего обеспечить производство мощных преобразовательных устройств, которые необходимы для регулирования частоты вращения гребных электродвигателей (ГЭД) или электродвигателей подруливающих устройств (ПУ), и перейти на СЭД переменного тока. Этот переход дал дополнительное преимущество СЭД, так как появилась возможность объединения СЭД с электроэнергетической системой судна в целом и установки на судах так называемых единых электроэнергетических систем (ЕЭЭС). Особенно перспективна и экономически оправдана установка СЭД на судах, требующих высокой маневренности – например, на ледоколах, буксирах, спасательных судах и других судах вспомогательного и технического флотов [3].

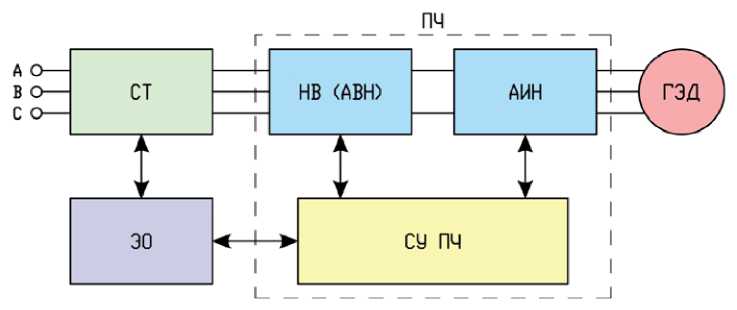

В состав современных СЭД входят следующие устройства (рис. 1) [5]:

-

- ГЭД;

-

- полупроводниковый преобразователь частоты (ПЧ) с системой управления (СУ ПЧ);

-

- силовой трансформатор (СТ, может не входить в состав СЭД);

-

- электрощитовое оборудование (ЭО).

Рисунок 1. Структурная схема СЭД

М.Ю. Сергеев

В качестве ГЭД и электродвигателей ПУ наиболее широкое применение нашли асинхронные электродвигатели (АД).

В качестве ПЧ широкое применение нашли преобразователи со звеном постоянного тока на основе выпрямителей напряжения (неуправляемых или управляемых) и автономных инверторов напряжения (АИН). Неуправляемые выпрямители напряжения (НВ) реализованы на основе диодов, а управляемые – активные выпрямители напряжения (АВН) – в основном, на базе IGBT-транзисторов. АИН реализованы тоже, в основном, на базе IGBT-транзисторов. АВН являются намного более перспективными, чем НВ, так как могут обеспечить заданный коэффициент мощности, меньше искажают судовую электросеть и позволяют рекуперировать накопленную при движении судна энергию в судовую электросеть при торможении судна (при наличии технической возможности рекуперации) [7].

СУ ПЧ предназначены для регулирования скорости вращения и момента ГЭД – они обеспечивают пуск, стабилизацию скорости вращения и ограничение мощности, торможение и, при необходимости, реверс ГЭД. СУ ПЧ принимают команды с различных постов управления по различным интерфейсам, обеспечивают сбор и передачу в корабельную систему управления (КСУ) диагностической информации, управляют переходами между различными режимами работы и обеспечивают защиту ПЧ в аварийных ситуациях. Конструктивно СУ ПЧ могут располагаться в одной секции (шкафу) с транзисторным преобразователем либо в отдельной секции – секции управления, либо они могут иметь распределенное размещение, когда разные части СУ располагаются в разных секциях ПЧ.

Современные СУ ПЧ построены на основе микропроцессоров или микроконтроллеров и, как любая микропроцессорная система управления (МПСУ), состоят из аппаратной и программной частей – аппаратного обеспечения и программного обеспечения (ПО) [8].

Интеллектуальные силовые модули – основа силовой части современных преобразователей частоты

В области силовой электроники современные тенденции к повышению степени интеграции и функциональности и снижению массогабаритных показателей, когда стремятся объединить на одном кристалле или в одном корпусе максимальное количество электронных компонентов и увеличить количество выполняемых ими функций, привели к разработке интеллектуальных силовых модулей (ИСМ или, в зарубежной литературе, IPM) – интегральных силовых преобразовательных устройств, объединяющих в одном корпусе силовые полупроводниковые элементы (IGBT- или MOSFET-транзисторы и диоды) и устройство управления, контроля и защиты транзисторов (драйвер) [4].

Некоторые ИСМ, с наибольшей интеграцией, имеют в своем составе датчики напряжения, тока и температуры, которые позволяют измерять напряжение в звене постоянного тока, фазные токи и температуру (транзисторов или охладителя), а также устройство контроля и защиты транзисторов от превышения этими величинами максимально допустимых значений.

ИСМ имеют следующие конфигурации (схемы силовой части):

-

- одиночный транзистор;

-

- полумост (стойка);

-

- трехфазный транзисторный мост;

-

- трехфазный транзисторный мост и тормозной транзистор;

-

- трехфазный диодный мост (выпрямитель), трехфазный транзисторный мост (инвертор) и тормозной транзистор.

ИСМ производят многие фирмы, выпускающие силовые электронные компоненты, наиболее известными из которых являются «Fuji Electric», «Infineon», «Mitsubishi», «Powerex», «Semikron Danfoss» и «Toshiba». При этом в области ИСМ большой мощности бесспорным лидером является фирма «Semikron Danfoss», которая производит модули, имеющие высокие качество и надежность. Из ИСМ, выпускаемых фирмой «Semikron Danfoss», можно выделить модули семейства SKiiP (SEMIKRON Integrated Intellectual Power), разработанные еще в начале 1990-х годов. Они объединяют в одном устройстве полумостовой транзисторный преобразователь, драйвер, изолированный источник питания, датчики и радиатор. По уровню функциональности, диапазону мощностей и надежности ИСМ семейства SKiiP не имеют аналогов в мире [12].

Особенно хочется отметить ИСМ SKiiP четвертого поколения – SKiiP 4, выпуск которых стал результатом многолетних исследований и испытаний специалистов фирмы «Semikron Danfoss», появления новых поколений кристаллов и технологий, которые можно справедливо назвать самыми совершенными ИСМ большой мощности в мире.

М.Ю. Сергеев

В результате модернизации конструкции, внедрения ряда новых технологий, а также использования кристаллов 4-го поколения диапазон номинальных токов модулей SKiiP 4, имеющих рабочее напряжение 1200 и 1700 В, расширен до 3600 А. Это позволяет разрабатывать на основе этих модулей более мощные и компактные транзисторные преобразователи без какого-либо снижения показателей надежности [17]. Для создания трехфазного транзисторного преобразователя требуется три ИСМ SKiiP 4 – на каждую фазу свой модуль.

ИСМ имеют следующие преимущества по сравнению с обычными транзисторными преобразователями (собранными на дискретных электронных компонентах):

-

- повышение надёжности за счет встроенных драйверов, которые надежно защищают транзисторы в аварийных ситуациях;

-

- снижение массогабаритных показателей за счёт максимально плотной компоновки электронных компонентов и конструктивных элементов;

-

- снижение уровня коммутационных перенапряжений за счет минимальных длин силовых проводников, которые позволяют получить низкие значения распределенных индуктивностей;

-

- повышение помехоустойчивости за счет минимальных длин силовых и информационных проводников;

-

- повышение ремонтопригодности, так как конструкция модуля в виде заменяемой единицы позволяет в случае отказа производить его замену без длительного вывода из эксплуатации ПЧ.

Основным недостатком ИСМ по сравнению с обычными транзисторными преобразователями является их стоимость, которая превышает суммарную стоимость дискретных электронных компонентов, выполняющих ту же задачу [10]. Однако, здесь нужно понимать, что разработка транзисторного преобразователя, который по качеству и надежности будет сопоставим с ИСМ, требует работы группы высококвалифицированных специалистов в течение достаточно длительного времени, что приведет к тому, что стоимость такой разработки намного превысит стоимость ИСМ.

ИСМ различаются по степени интеллектуальности – от самого простого уровня, когда они имеют только драйвер с защитами от КЗ и понижения напряжения питания, до самого высокого на сегодняшний день уровня, когда ИСМ имеют драйвер, датчики напряжения, тока и температуры и полный набор сервисных и защитных функций [11, 12]. Такие ИСМ, которые позволяют измерять напряжение в звене постоянного тока, фазные токи и температуру транзисторов и полностью защищают транзисторный преобразователь от всех аварийных ситуаций в его силовой части и цепях управления и ошибок в ПО, благодаря чему вывести его из строя практически невозможно (при исправности всех его составных частей), можно назвать высокоинтеллектуальными силовыми модулями (ВСМ) . На английский язык этот термин можно перевести как Highly Intelligent Power Modules (HIPM).

ИСМ с датчиками напряжения, тока и температуры, имеющие полный набор сервисных и защитных функций, очень хорошо зарекомендовали себя при создании современных ПЧ как для промышленности в целом, так и для СЭД в частности, поэтому в дальнейшем будем рассматривать именно эти модули и использовать термин ВСМ.

ВСМ позволяют значительно упростить и ускорить разработку ПЧ. Например, при использовании ВСМ для разработки силовой секции ПЧ инженеру-конструктору нужно только разместить ВСМ в шкафу, обеспечить его охлаждение, подключение к нему силовых шин и информационных проводников, разместить в шкафу источники питания и другие вспомогательные устройства. Конечно, это сильно упрощенное описание процесса разработки ПЧ, но несомненным является то, что наиболее трудоемкая и квалифицированная конструкторская работа уже выполнена при разработке ВСМ.

Также ВСМ позволяют упростить и ускорить сборку и пусконаладочные работы ПЧ. Например, при использовании ВСМ рабочим-сборщикам РЭА не нужно выполнять такую технологическую операцию, требующую высокой квалификации, как нанесение теплопроводящей пасты на транзисторы и их установка на охладителе; а ин-женерам-пусконаладчикам не нужно снимать осциллограммы в цепях управления и силовых цепях каждого транзистора для проверки работоспособности транзисторного преобразователя – все эти работы уже выполнены при изготовлении и проверке ВСМ.

Системы управления преобразователями частоты

В области микропроцессорной техники современные тенденции к повышению степени интеграции и функциональности и снижению массогабаритных показателей привели к созданию СУ ПЧ, состоящих из нескольких плат, расположенных в одном корпусе (блоке управления) , причем соединение между этими платами

М.Ю. Сергеев осуществляется без проводов (платы расположены на минимальном расстоянии и имеют разъемное соединение друг с другом), а корпус обычно является металлическим. Это также позволяет повысить помехозащищенность и надежность СУ, что очень важно для управления ПЧ, работающих в условиях большого электромагнитного излучения.

СУ, имеющие не сосредоточенную (в виде блока), а распределенную конструкцию, в которых платы находятся на большом расстоянии друг от друга (более 25 см) и соединяются с помощью проводов (кабелей), желательно не применять в ПЧ, так как они имеют низкие помехозащищенность и надежность.

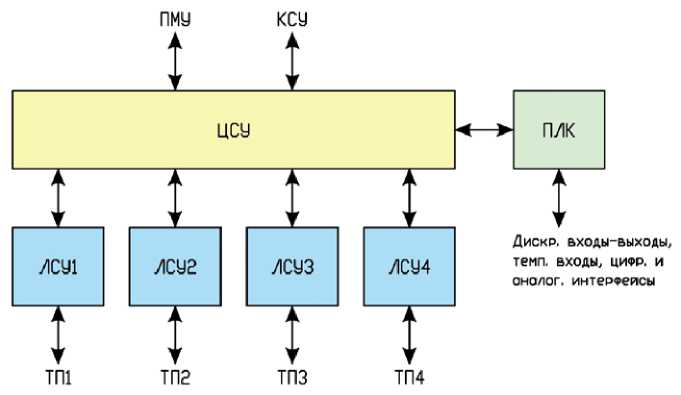

Современные СУ ПЧ, в основном, имеют распределенно-централизованную структуру и состоят из следующих систем (блоков) управления (рис. 2):

-

- локальная СУ (ЛСУ) – управляет транзисторным преобразователем (ТП) и конструктивно входит в его состав или располагается рядом с ним (в одной секции);

-

- центральная СУ (ЦСУ) – управляет несколькими транзисторными преобразователями (координирует их работу, например, АВН и АИН) и осуществляет информационное взаимодействие с постом местного управления (ПМУ) и КСУ;

-

- СУ общего назначения (ввода-вывода сигналов) – программируемый логический контроллер (ПЛК) , который обеспечивает ввод-вывод дискретных сигналов, ввод температурных сигналов и реализацию цифровых и аналоговых интерфейсов [6].

Рисунок 2. Структурная схема СУ ПЧ

ЦСУ и ПЛК осуществляют обмен информацией друг с другом и располагаются обычно в секции управления. ЛСУ является обязательной частью ПЧ, причем в одном ПЧ может быть несколько ЛСУ – в основном, их количество соответствует количеству транзисторных преобразователей. Например, может быть две ЛСУ: одна управляет АВН, а другая – АИН. Но может быть ситуация, когда два транзисторных преобразователя (например, АВН и АИН) расположены в одной секции и ими управляет одна ЛСУ.

ЦСУ и ПЛК являются необязательными частями ПЧ, поэтому с точки зрения их наличия в СУ возможны следующие варианты:

-

- ЦСУ и ПЛК отсутствуют, их функции выполняет ЛСУ;

-

- ПЛК отсутствует, его функции выполняет ЦСУ;

-

- ПЛК отсутствует, его функции распределены между ЛСУ и ЦСУ;

-

- ЦСУ отсутствует, ее функции выполняет ПЛК.

С точки зрения структуры и конструкции СУ, входящие в состав СУ ПЧ, можно разделить на следующие четыре вида:

-

- одноплатные СУ , когда все электронные компоненты, входящие в их состав, расположены на одной плате и эта плата выполняет все системные функции;

-

- СУ с главной (материнской) платой , которая выполняет основные системные функции и имеет разъемы, к которым подключаются платы расширения (которые расширяют функции главной платы – например, плата дополнительных дискретных входов-выходов, плата дополнительных аналоговых входов-выходов, плата дополнительных цифровых интерфейсов и т. д.);

-

- СУ с объединительной платой (кросс-платой) , которая предназначена для объединения плат и имеет разъемы, к которым подключаются функциональные платы (чаще всего вставные функциональные модули, которые выполняют определен-

- М.Ю. Сергеев

ные функции – например, модуль микроконтроллера, модуль дискретных входов, модуль дискретных выходов и т. д.);

-

- СУ без главной и объединительной плат , которая состоит из нескольких функциональных плат (например, цифровой платы, аналоговой платы, платы интерфейсов и т. д.), которые соединяются друг с другом с помощью разъемов.

Преимуществами одноплатных СУ по сравнению с многоплатными является то, что они проще, дешевле и компактнее. Но их функциональность ниже, чем у многоплатных СУ и применяются они, в основном, в качестве ЛСУ и в транзисторных преобразователях небольшой мощности.

Преимуществами СУ с главной платой является их гибкость и более низкая стоимость, когда для каждого проекта (объекта управления) подбираются свои платы расширения и получается оптимальная (по набору плат и выполняемым функциям) для данного проекта СУ.

Основным преимуществами СУ с объединительной платой является их высокая ремонтопригодность, когда можно очень быстро заменить функциональный модуль, который вышел из строя.

Основным преимуществом СУ без главной и объединительной плат является то, что их разработка имеет более низкую трудоемкость, чем разработка СУ с этими платами.

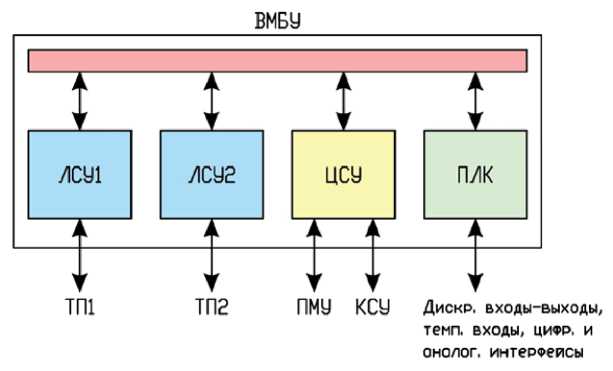

Если повысить степень интеграции СУ ПЧ и объединить ЛСУ, ЦСУ и ПЛК в одном корпусе, то получится устройство, которое можно назвать высокоинтегрированным микропроцессорным блоком управления (ВМБУ) , который один выполняет все функции СУ ПЧ (рис. 3).

Рисунок 3. Структурная схема ВМБУ

Преимуществами ВМБУ являются повышение помехозащищенности, снижение массогабаритных показателей и стоимости за счет расположения всех частей СУ ПЧ в одном корпусе, а недостатками – высокая трудоемкость разработки такого устройства, небольшое количество ЛСУ, входящих в его состав (из-за габаритных ограничений), а также более высокая сложность разработки и отладки ПО.

При использовании ВМБУ структура СУ ПЧ становится уже не распределенно-централизованной, а централизованной с внутренним распределением функций, состоящей из нескольких частей – МПСУ (контроллеров). Каждый контроллер выполняет определенную функцию – например, контроллер ТП1, контроллер ТП2, центральный контроллер и ПЛК.

Современные СУ ПЧ имеют полное цифровое управление (без аналоговых регуляторов), их аппаратное обеспечение построено либо на основе специализированных (для управления электроприводом) цифровых сигнальных процессоров (ЦСП или, в зарубежной литературе, DSP), либо на основе высокопроизводительных универсальных микроконтроллеров (c RISC-архитектурой) [2, 9]. Внутренние контуры регулирования СУ ПЧ (регуляторы тока) все чаще выполняют на основе программируемых логических микросхем (ПЛИС или, в зарубежной литературе, FPGA и CPLD), которые имеют максимальное быстродействие за счет параллельного выполнения вычислений, или специализированных для этого применения микросхем (СИС или, в зарубежной литературе, ASIC) [15].

В области создания СУ ПЧ есть еще одна интересная тенденция или, правильнее сказать, особенность – каждая фирма-производитель транзисторных преобразователей для управления ими использует СУ собственных разработки и изготовления.

М.Ю. Сергеев

Например, ведущие западные фирмы-производители транзисторной преобразовательной техники, такие как «ABB», «Danfoss», «Ingeteam», «Siemens», имеют собственные СУ транзисторными преобразователями [18–21]. В России тоже каждая фирма-производитель транзисторных преобразователей для управления ими старается использовать собственную СУ.

Применение ВСМ и ВМБУ в преобразователях частоты для СЭД

В настоящее время, в условиях минимальных сроков на поставку электрооборудования для судов, любому предприятию, которое занимается разработкой и изготовлением ПЧ для СЭД, хочется иметь максимально функционально законченный, проверенный и надежный транзисторный преобразователь в виде блока (модуля) и универсальную СУ ПЧ тоже в виде блока (одного или нескольких), которые подойдут для большинства или даже для всех проектов, и заниматься только отладкой алгоритмов управления и ПО. Причем современные ВСМ, имеющие полный набор защитных функций, позволяют инженерам-алгоритмистам и инженерам-программистам спокойно отлаживать алгоритмы управления и ПО, так как никакие их алгоритмические и программные ошибки не выведут из строя ПЧ.

Именно поэтому в ПЧ, разработанных инженерами концерна «Русэлпром» для СЭД, применялся ВСМ фирмы «Semikron Danfoss» , лучше всего зарекомендовавший себя в промышленности и судостроении. Для управления ПЧ применяется универсальная СУ ПЧ собственной разработки и изготовления, которая представляет собой ВМБУ, объединивший в своем составе две ЛСУ, ЦСУ и ПЛК , что позволяет управлять четырьмя трехфазными транзисторными преобразователями, а также осуществлять ввод-вывод дискретных сигналов, ввод температурных сигналов, реализовывать цифровые и аналоговые интерфейсы и обеспечивать информационное взаимодействие с ПМУ и КСУ.

Примером такого подхода при создании ПЧ для СЭД являются транзисторные преобразователи мощностью от 600 кВт до 4,5 МВт и ВМБУ «БУПЧ», в разработке которых автор принимал участие, которые успешно эксплуатируются на следующих судах:

-

- морские буксиры;

-

- океанографические исследовательские суда;

-

- дизель-электрический ледокол;

-

- круизное пассажирское судно (проект PV300VD, замена СУ ПЧ ГЭД и СУ ПЧ ПУ фирмы «Ingeteam» на ВМБУ «БУПЧ»).

На стадии реализации находятся следующие проекты судов:

-

- MPSV06 – аварийно-спасательное судно (ПЧ ЭДРК и ПЧ ПУ, мощность – 3,5 МВт и 1,5 МВт соответственно);

-

- MPSV07 – аварийно-спасательное судно (ПЧ ГЭД и ПЧ ПУ, мощность – 2,4 МВт и 1,03 МВт соответственно);

-

- 21900М2 – дизель-электрический ледокол (ПЧ ГЭД и ПЧ ПУ, мощность – 4,5 МВт и 1,1 МВт соответственно);

-

- IBSV02 – аварийно-спасательное судно (ПЧ ПУ, мощность – 1,4 МВт).

В 2022 году, в результате санкционных ограничений, покупка ВСМ западного производства стала невозможной. Поэтому перед инженерами концерна «Русэлпром» были поставлены три, без преувеличения амбициозные задачи, решение которых требовало высокой квалификации и большого упорства:

-

- разработать собственный ВСМ , который бы полностью заменил ВСМ фирмы «Semikron Danfoss»;

-

- увеличить степень интеграции ВМБУ , чтобы иметь возможность управлять восемью (!) трехфазными транзисторными преобразователями;

-

- осуществить параллельную работу трех ВСМ , которая позволит значительно увеличить мощность ПЧ.

Первые две задачи уже успешно решены, а третья задача находится на стадии изготовления опытного образца.

Далее приводится краткое техническое описание ПЧ мощностью 1,67 МВА с АВН на основе собственных ВСМ и ВМБУ, в настоящее время ставшего базовым ПЧ для СЭД концерна «Русэлпром», который используется на судах в качестве ПЧ ГЭД или ПЧ ПУ.

ПЧ с АВН являются наиболее перспективными, хотя концерн «Русэлпром» также разрабатывает, изготавливает и поставляет на суда ПЧ с НВ.

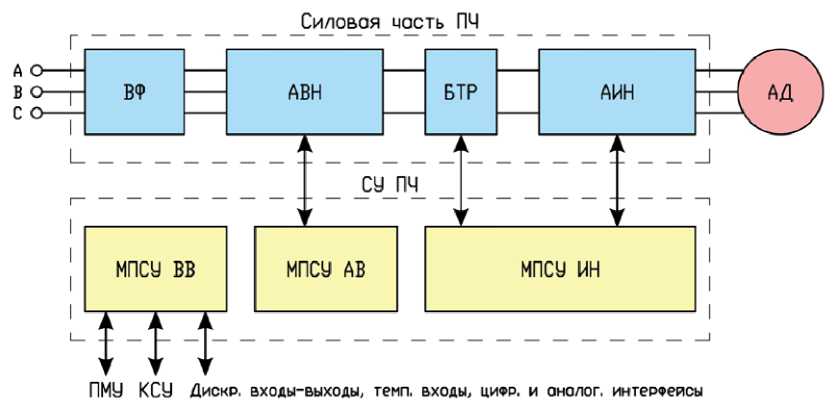

В первом приближении ПЧ можно представить состоящим из двух основных частей (рис. 4) – силовой и информационной (СУ ПЧ) [1].

М.Ю. Сергеев

Рисунок 4. Структурная схема ПЧ

Cиловая часть ПЧ состоит из следующих устройств:

-

- входной фильтр (ВФ);

-

- активный выпрямитель напряжения (АВН);

-

- автономный инвертор напряжения (АИН);

-

- блок тормозного резистора (БТР).

ВФ содержит фазные дроссели, которые требуются для работы АИН, а также уменьшает влияние ПЧ на качество электроэнергии судовой электросети за счет уменьшения гармонических искажений фазных токов и напряжений.

АВН выполняет следующие функции и имеет следующие преимущества по сравнению с НВ:

-

- преобразование трехфазного переменного напряжения в постоянное;

-

- регулирование напряжения в звене постоянного тока, что обеспечивает отсутствие влияния процессов, протекающих в судовой сети, на качество работы АД;

-

- регулирование фазового сдвига между фазными напряжениями и токами (cos φ), что позволяет работать при cos φ, равном 1, и тем самым потреблять из судовой сети только активную электроэнергию;

-

- обеспечение возможности рекуперации накопленной при движении судна энергии в судовую электросеть при торможении судна (при наличии технической возможности рекуперации), что повышает энергоэффективность ЕЭЭС;

-

- уменьшение влияния ПЧ на качество электроэнергии судовой электросети за счет уменьшения гармонических искажений фазных токов и напряжений (форма токов приближается к синусоидальной, за счет чего уменьшаются и искажения напряжений).

АИН выполняет следующие функции:

-

- преобразование постоянного напряжения в трехфазное переменное;

-

- регулирование частоты напряжения АД, что позволяет изменять его скорость вращения;

-

- ШИМ-регулирование напряжения АД, что позволяет изменять его электромагнитный момент и приблизить форму его фазных токов к синусоидальной.

БТР предназначен для приема (рассеивания в виде тепла в тормозных резисторах) накопленной при движении судна энергии при торможении судна, если судовая сеть не способна ее принять.

СУ ПЧ состоит из трех МПСУ:

-

- МПСУ АВ , которая управляет АВН с использованием алгоритмов векторного управления, что позволяет обеспечить одновременное регулирование напряжения в звене постоянного тока и заданного cos φ;

-

- МПСУ ИН , которая управляет АИН с использованием алгоритмов векторного управления, что позволяет обеспечить большой диапазон и высокую динамику регулирования скорости вращения и момента АД;

-

- МПСУ ВВ (ввода-вывода сигналов), которая координирует работу МПСУ АВ и МПСУ ИН, осуществляет ввод-вывод дискретных сигналов, ввод температурных сигналов, информационное взаимодействие с ПМУ и КСУ, реализовывает цифровые и аналоговые интерфейсы, т. е. выполняет функции ЦСУ и ПЛК.

Основой силовой части ПЧ (АВН и АИН) является ВСМ, разработанный инженерами концерна «Русэлпром» – трехфазный транзисторный модуль ТТМ-МТКИ15-

М.Ю. Сергеев

1000-17-М4-ОМ4 (далее – модуль ТТМ). Технические условия на модуль ТТМ1 одобрены Российским морским регистром судоходства. Модуль ТТМ разрабатывался, как российский аналог трехфазного ВСМ SKS B2 140 GD 69/12U - MA PB фирмы «Semikron Danfoss», который построен на трех однофазных ВСМ SKiiP 4 , каждый из который образует полумост трехфазного преобразователя напряжения (на каждую фазу – свой SKiiP 4).

Проанализировав технические характеристики и конструкцию ВСМ SKS B2 140 GD 69/12U - MA PB, наши инженеры решили не только повторить, но даже улучшить их – установить предохранители переменного и постоянного тока для защиты транзисторов от КЗ и заменить материал радиатора – сделать его медным.

Модуль ТТМ предназначен для использования в ПЧ различного назначения в качестве унифицированного силового преобразовательного устройства и построен на основе трехфазного мостового транзисторного преобразователя напряжения, каждая фаза которого состоит из параллельно включенных четырех IGBT-модулей, которые управляются общим драйвером.

Также в состав модуля ТТМ входят следующие устройства:

-

- конденсаторная батарея;

-

- быстродействующие предохранители постоянного тока (в звене постоянного тока);

-

- быстродействующие предохранителя переменного тока (в трех фазах);

-

- датчик напряжения в звене постоянного тока;

-

- три датчика фазных токов.

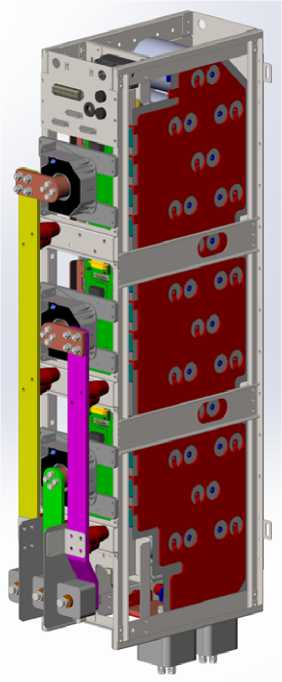

Модуль ТТМ имеет полный набор сервисных и защитных функций, которыми обладают ВСМ. Внешний вид модуля ТТМ показан на рисунке 5.

Рисунок 5. Внешний вид модуля ТТМ

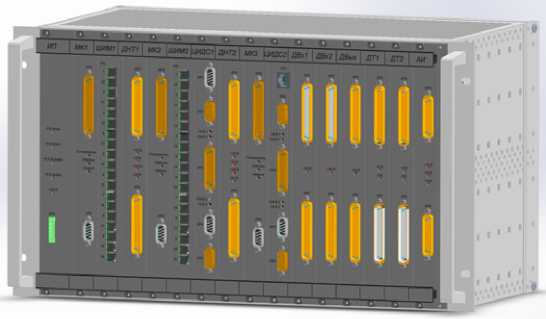

Основой СУ ПЧ является ВМБУ, разработанный инженерами концерна «Русэлпром» – блок управления БУПЧ (далее – БУПЧ). Технические условия на этот блок управления2 одобрены Российским морским регистром судоходства, а сам БУПЧ имеет Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства.

БУПЧ имеет централизованную архитектуру с внутренним распределением функций и состоит из трех МПСУ, расположенных в одном корпусе: двух ЛСУ – контроллера АВН (КАВ) и контроллера АИН (КИН), и контроллера ввода-вывода сигналов (КВВ), который выполняет функции ЦСУ и ПЛК.

-

1 РПГМ.435783.004ТУ. Модуль транзисторный трехфазный ТТМ-МТКИ15-1000-17-М4-ОМ4. Технические условия: введ. впервые. 26 с.

-

2 ФБРТ.426469.001ТУ. Блок управления БУПЧ. Технические условия: введ. впервые. 75 с.

М.Ю. Сергеев

Связь между тремя контроллерами осуществляется с помощью высокоскоростного последовательного интерфейса SPI, при этом КАВ и КИН являются подчиненными, а КВВ – главным, координирующим работу КАВ и КИН.

БУПЧ имеет блочно-модульную конструкцию, состоящую из блочного каркаса (крейта), в котором расположены объединительная плата (кросс-плата) и следующие функциональные модули:

-

- модуль источников питания (ИП);

-

- модуль микроконтроллера (МК);

-

- модуль широтно-модулированных выходов (ШИМ);

-

- модуль датчиков напряжения и тока (ДНТ);

-

- модуль цифровых интерфейсов и датчиков скорости (ЦИДС);

-

- модуль дискретных входов (ДВх);

-

- модуль дискретных выходов (ДВых);

-

- модуль датчиков температуры (ДТ);

-

- модуль аналоговых интерфейсов (АИ).

В состав КАВ и КИН входят модули МК, ШИМ и ДНТ. В состав КВВ входят модули МК, ЦИДС, ДВх, ДВых, ДТ и АИ.

Модуль МК является обязательным и единственным для каждого контроллера, другие модули могут иметь разное количество, а также могут не входить в его состав. Базовое количество модулей, входящих в состав БУПЧ, равно 16.

Прототипами БУПЧ можно считать блоки управления AR2105 и AR2515/AR2516 фирмы «Ingeteam», которые предназначены для управления транзисторными преобразователями. Блоки управления AR2105 и AR2515/AR2516 работают совместно: блок AR2105 является ЦСУ (координирует работу одного или нескольких (до четырех) AR2515/AR2516), а блок AR2515/AR2516 – ЛСУ (управляет одним или двумя трехфазными транзисторными преобразователями и тормозным транзистором) [19].

По количеству дискретных входов-выходов, оптических выходов для управления IGBT-транзисторами, подключаемых датчиков напряжения, тока и температуры, цифровых и аналоговых интерфейсов БУПЧ намного превосходит блоки управления AR2105 и AR2515/AR2516 – один БУПЧ может заменить один блок AR2105 и два блока AR2515/AR2516.

Новая модификация БУПЧ имеет в своем составе четыре МПСУ и благодаря этому позволяет управлять восемью (!) трехфазными транзисторными преобразователями (например, четырьмя АВН и четырьмя АИН).

Внешний вид БУПЧ показан на рисунке 6.

Рисунок 6. Внешний вид БУПЧ

Перспективы развития преобразователей частоты для СЭД

Основой силовой части современных ПЧ являются ВСМ. Они очень хорошо зарекомендовали себя при создании ПЧ для СЭД, поэтому можно с уверенностью предположить, что в будущем ВСМ станут основными силовыми компонентами при разработке ПЧ для СЭД. При этом будут повышаться такие показатели транзисторных преобразователей, как КПД и удельная мощность (отношение мощности преобразователя к его объему). И наоборот, такой показатель, как функциональная себестоимость (отношение количества функций, выполняемых ВСМ, к его себестоимости) будет снижаться.

Функциональность ВСМ будет повышаться, их драйверы будут построены на основе микропроцессоров (микроконтроллеров), ПЛИС или СИС с возможностью обмена информацией c СУ ПЧ по интерфейсам CAN, Ethernet или UART с волоконно-оптической линией связи (имеющей самую высокую помехозащищенность). Благодаря этому

М.Ю. Сергеев появятся две новые и важные функции – настройка защитных параметров драйверов и полная диагностика транзисторов, последняя из которых особенно важна при параллельном включении нескольких транзисторов. Они позволят СУ ПЧ изменять длительность коротких импульсов, которые игнорируются драйвером, длительность "мертвого" времени, уставки защит транзисторов от КЗ, перенапряжения в звене постоянного тока, перегрузки по току и перегрева; проверять работоспособность каждого транзистора, определять причину неисправности при возникновении аварийных ситуаций и какой именно транзистор вышел из строя. При параллельном включении нескольких транзисторов микропроцессорные драйверы позволят измерять ток и температуру каждого транзистора и контролировать токораспределение и распределение температуры между параллельно работающими транзисторами, тем самым обеспечивая их надежную защиту от перегрузки по току и перегрева.

Такие силовые модули будут иметь максимальный уровень интеллектуальности и поэтому их можно назвать суперинтеллектуальными силовыми модулями (ССМ). На английский язык этот термин можно перевести как Super Intelligent Power Modules (SIPM) – он был предложен в работах [13, 14].

Будет осуществляться постепенный переход от IGBT-транзисторов на MOSFET-транзисторы на основе карбида кремния (SiC MOSFET), основное преимущество которых – меньшие потери мощности – позволят повысить частоту переключения транзисторов и уменьшить размеры охладителя, т. е. повысить удельную мощность транзисторных преобразователей.

Все чаще будет применяться параллельное включение как транзисторов, так и ВСМ, что позволит значительно повысить мощность и надежность ПЧ.

В высоковольтных ПЧ все чаще будут использоваться многоуровневые и каскадные преобразователи напряжения, которые позволят получить очень высокое качество выходных напряжения и тока.

Современные СУ ПЧ имеют две основные структуры – распределенно-централизованную (состоящую из ЛСУ, ЦСУ и ПЛК) и централизованную с внутренним распределением функций (ВМБУ, который объединяет ЛСУ, ЦСУ и ПЛК в одном корпусе). Можно с уверенностью предположить, что в будущем сохранятся и будут развиваться СУ ПЧ для СЭД с обеими этими структурами. Выбор между ними будет зависеть, в основном, от следующих факторов:

-

- проекта (объекта управления) – состава и структуры его силовой и информационной частей – сколько будет транзисторных преобразователей, как они должны взаимодействовать друг с другом, сколько будет дискретных входов-выходов, температурных входов, цифровых и аналоговых интерфейсов;

-

- конструкции ПЧ – насколько будут насыщены силовые секции и достаточно ли в них места для размещения ЛСУ, насколько будет насыщена секция управления и достаточно ли в ней места для размещения ВМБУ или в ней удобнее расположить ЦСУ и ПЛК по отдельности;

-

- фирмы-изготовителя СУ ПЧ – сможет ли эта фирма разработать и изготовить в заданные сроки такое высокоинтегрированное устройство, как ВМБУ, или лучше купить готовые ЦСУ и ПЛК и адаптировать их к данному проекту.

В любом случае, в будущем будет повышаться такой показатель СУ, как удельная функциональность (отношение количества функций, выполняемых СУ, к ее объему). И наоборот, такой показатель, как функциональная себестоимость (отношение количества функций, выполняемых СУ, к ее себестоимости) будет снижаться.

Использование одноплатных СУ в будущем сохранится, причем будет повышаться их удельная функциональность и снижаться функциональная себестоимость. Но применяться они будут также, в основном, в качестве ЛСУ и в транзисторных преобразователях небольшой мощности.

С уверенностью можно сказать, что в будущем, благодаря увеличению производительности микропроцессоров (микроконтроллеров), в СУ ПЧ для СЭД будут применяться все более совершенные алгоритмы векторного управления и прямого управления моментом, что приведет к повышению качества регулирования скорости вращения и момента ГЭД.

Можно предположить, что в СУ ПЧ для СЭД появится бездатчиковое векторное управление ГЭД, но оно будет использоваться, как резервное – при выходе из строя датчиков скорости.

Продолжит активно развиваться управление ГЭД с прогнозированием, которое сильно отличается от традиционного подхода на базе ШИМ и позволяет существенно снизить количество переключений силовых транзисторов, а значит уменьшить потери мощности в транзисторных преобразователях, т. е. повысить их удельную мощность.

М.Ю. Сергеев СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СУДОВЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ

В завершение статьи кратко рассмотрим силовые преобразовательные устройства, которые уже активно и успешно применяются в транспортных средствах, а в будущем могут применяться и в СЭД. Эти устройства имеют максимальный уровень интеграции и интеллектуальности – они объединяют в одном корпусе трехфазный мостовой транзисторный преобразователь напряжения, конденсаторную батарею, драйвер, датчики напряжения, тока и температуры, охладитель, ЕМС-фильтр, а также ЛСУ и ПО. Такие устройства можно назвать высокоинтеллектуальными силовыми системами (ВСС). На английский язык этот термин можно перевести как Highly Intelligent Power Systems (HIPS). Примером ВСС являются компактные силовые блоки семейства SKAI фирмы «Semikron Danfoss» [16]. Для построения ПЧ с АВН нужны две ВСС (одна из которых будет АВН, а вторая – АИН) и входной фильтр, который требуется для АВН. Для управления ПЧ потребуется только ЦСУ, которая будет координировать работу АВН и АИН (ЛСУ вместе с ПО входят в состав ВСС). В качестве ЛСУ для ВСС целесообразно применять одноплатные СУ, сочетающие в себе достаточно высокую функциональность и компактность.

Заключение

В области силовой электроники современные тенденции к повышению степени интеграции и функциональности и снижению массогабаритных показателей привели к разработке ИСМ, которые объединяют на одном кристалле или в одном корпусе силовые полупроводниковые элементы и драйвер.

ИСМ самого высокого на сегодняшний день уровня интеллектуальности – ВСМ, имеющие в своем составе драйвер, датчики напряжения, тока и температуры и полный набор сервисных и защитных функций – полностью защищают транзисторный преобразователь от всех аварийных ситуаций в его аппаратной части и ошибок в ПО, благодаря чему вывести его из строя практически невозможно.

ВСМ очень хорошо зарекомендовали себя, как основа силовой части современных ПЧ, поэтому можно с уверенностью сказать, что в будущем они станут основными силовыми компонентами при разработке ПЧ для СЭД. Функциональность ВСМ будет повышаться, их драйверы будут построены на основе микропроцессоров (микроконтроллеров), ПЛИС или СИС и будет осуществляться постепенный переход к самым совершенным силовым модулям – ССМ, имеющими максимальный уровень интеллектуальности.

В области микропроцессорной техники современные тенденции к повышению степени интеграции и функциональности и снижению массогабаритных показателей привели к созданию СУ ПЧ в виде блоков управления – нескольких плат, расположенных в одном корпусе.

Современные СУ ПЧ, в основном, имеют распределенно-централизованную структуру и состоят из ЛСУ, ЦСУ и ПЛК. При повышении степени интеграции СУ ПЧ – объединении ЛСУ, ЦСУ и ПЛК в одном корпусе – получается ВМБУ, который один выполняет все функции СУ ПЧ. Он имеет централизованную структуру с внутренним распределением функций, состоящую из нескольких частей – МПСУ (контроллеров), каждая из которых выполняет определенную функцию. Можно с уверенностью сказать, что в будущем сохранятся и будут развиваться СУ ПЧ для СЭД с обеими этими структурами, а выбор между ними будет зависеть, в основном, от проекта (объекта управления), конструкции ПЧ и фирмы-изготовителя СУ ПЧ.

Для некоторых транзисторных преобразователей, особенно имеющих небольшую мощность, целесообразно применение одноплатных СУ (в основном, в качестве ЛСУ), преимуществами которых является простота, меньшая стоимость и компактность по сравнению с многоплатными СУ. В будущем одноплатные СУ будут также активно применяться, при этом будет повышаться их удельная функциональность и снижаться функциональная себестоимость.

Хочется надеяться, что в будущем при разработке ПЧ для СЭД будут успешно применяться ВСС, имеющие максимальный уровень интеграции и интеллектуальности, которые очень хорошо зарекомендовали себя в транспортных средствах.

В связи с санкционными ограничениями, введенными в 2022 году, когда покупка ВСМ западного производства стала невозможной, перед инженерами концерна «Русэлпром» были поставлены задачи разработать собственный ВСМ, увеличить степень интеграции ВМБУ и осуществить параллельную работу трех ВСМ. Первые две задачи уже успешно решены, в результате чего разработан ПЧ мощностью 1,67 МВА с АВН, в настоящее время ставший базовым ПЧ для СЭД концерна «Русэлпром», который используется на судах в качестве ПЧ ГЭД или ПЧ ПУ. Основой силовой части и СУ ПЧ для СЭД концерна «Русэлпром» являются ВСМ и ВМБУ, разработанные инженерами концерна – трехфазный транзисторный модуль ТТМ и блок управления БУПЧ. Третья

М.Ю. Сергеев задача находится на стадии изготовления опытного образца.

Одним из главных достоинств описанного в данной статье подхода к созданию СУ ПЧ, когда используется универсальный блок управления (ВМБУ), является то, что применяемый в ПЧ для СЭД, изготавливаемых концерном «Русэлпром», БУПЧ может успешно использоваться для полной замены СУ импортных ПЧ, поддержка которых в последнее время полностью отсутствует на территории РФ.

Например, инженерами концерна «Русэлпром» были успешно заменены СУ ПЧ ГЭД и СУ ПЧ ПУ фирмы «Ingeteam» на блок управления БУПЧ на круизном пассажирском судне проекта PV300VD. В ПЧ ГЭД один БУПЧ заменил два блока управления фирмы «Ingeteam» – AR2105 и AR2516, а в ПЧ ПУ один БУПЧ заменил сразу три блока управления фирмы «Ingeteam» – AR2105 и два AR2532.