Современное состояние и перспективы развития судебно-палинологических экспертных исследований в Республике Беларусь

Автор: Хох Анна Николаевна, Рылова Татьяна Борисовна

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность

Статья в выпуске: 4 (16), 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье обобщены результаты использования спорово-пыльцевого анализа (далее - СПА) при проведении судебных экспертиз в Республике Беларусь. Представлены наиболее значимые результаты научных исследований государственного учреждения «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» (далее - Центр). Показано, что спектр решаемых с помощью СПА экспертных задач весьма разнообразен.

Спорово-пыльцевой анализ, судебная экспертиза, почва, наркотики растительного происхождения, комплекс идентификационных признаков

Короткий адрес: https://sciup.org/143173372

IDR: 143173372 | УДК: 343.98+581.6 | DOI: 10.24411/2587-9820-2020-10087

Текст научной статьи Современное состояние и перспективы развития судебно-палинологических экспертных исследований в Республике Беларусь

Повышение качества расследования преступлений в значительной степени зависит от эффективности судебных экспертиз, т. к. способствует научной организации и проведению следствия, является залогом справедливого приговора и создает дополнительные гарантии против необоснованного привлечения граждан к судебной ответственности.

За последние 12 лет в Республике Беларусь в комплекс методов, применяемых при проведении ряда судебных экспертиз, включился метод спорово-пыльцевого анализа, заимствованный из палеонтологии и модифицированный ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» применительно к задачам и особенностям экспертной практики. Во многом это обусловлено нижеперечисленными факторами:

-

— высшие растения продуцируют огромное количество пыльцевых зерен и спор (до сотен тысяч экземпляров в одном цветке), обладающих характерными морфологическими особенностями, позволяющими определять их до уровня семейства, рода, а иногда и вида;

-

— оболочка пыльцевых зерен и спор у большинства растений обладает исключительной стойкостью к разрушающему механическому, химическому и биохимическому воздействию, которому она подвергается в процессе фоссилизации;

-

— микроскопические размеры и особенности морфологического строения способствуют распространению пыльцы и спор ветром, насекомыми, водой по поверхности суши и водоемов их захоронению в рыхлых осадках.

В Республике Беларусь использование СПА в экспертной практике начиналось с выполнения комплексных криминалистических экспертиз почв, поскольку именно в почве пыльца присутствует практически всегда в большом количестве. Приведем пример: для проведения экспертизы поступили образец почвы, изъятый с насыпи от трупа (образец № 1), и образец почвы, изъятый в ходе проверки показаний на месте происшествия (образец № 2). Требовалось установить, имеют ли представленные на исследование образцы общую родовую и групповую принадлежность.

Результаты проведенного сравнительного исследования состава спорово-пыльцевых спектров образцов № 1 и № 2 представлены в табл. 1.

Таблица 1

Таксономический состав, количество и процентное содержание пыльцы и спор в исследуемых объектах

|

Таксономический состав |

Объект № 1 |

Объект № 2 |

||

|

Количество |

% |

Количество |

% |

|

|

Picea abies L. Karst.(ель европейская) |

5 |

1 |

4 |

1 |

|

Pinus sylvestris L. (сосна обыкновенная) |

347 |

78 |

352 |

79 |

|

Betula pendula Roth (береза бородавчатая) |

28 |

6,5 |

23 |

5 |

|

Betula pubescens Ehrh. (береза пушистая) |

14 |

3 |

8 |

2 |

|

Alnus incana (L.) Moench (ольха серая) |

11 |

2,5 |

8 |

2 |

|

Таксономический состав |

Объект № 1 |

Объект № 2 |

||

|

Количество |

% |

Количество |

% |

|

|

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (ольха черная) |

1 |

0,2 |

1 |

0,2 |

|

Corylus avellana L. (орешник обыкновенный) |

7 |

1,5 |

5 |

1 |

|

Ericaceae Juss. (вересковые) |

1 |

0,2 |

2 |

0,45 |

|

Poaceae Barnh. (злаковые) |

3 |

0,7 |

2 |

0,45 |

|

Cyperaceae Juss. (осоковые) |

1 |

0,2 |

1 |

0,2 |

|

Chenopodiaceae Vent. (маревые) |

2 |

0,45 |

6 |

1,5 |

|

Ranunculus L. (лютик) |

2 |

0,45 |

1 |

0,2 |

|

Cichoriaceae Juss. (цикориевые) |

2 |

0,45 |

2 |

0,45 |

|

Taraxacum officinale Wigg. (одуванчик лекарственный) |

1 |

0,2 |

0 |

0 |

|

Asteraceae Dumort. (астровые) |

1 |

0,2 |

1 |

0,2 |

|

Artemisia L. (полынь) |

17 |

4 |

15 |

3,5 |

|

Campanulaceae Juss. (колокольчиковые) |

1 |

0,2 |

0 |

0 |

|

Onagra biennis (L.) Scop. (ослинник двулетний) |

1 |

0,2 |

4 |

1 |

|

Caryophyllaceae (гвоздичные), |

4 |

1 |

1 |

0,2 |

|

Gypsophila L. (качим) |

3 |

0,7 |

1 |

0,2 |

|

Polygonaceae Juss. (гречишные) |

1 |

0,2 |

1 |

0,2 |

|

Apiaceae Lindl. (сельдерейные) |

4 |

1 |

5 |

1 |

|

Sphagnum (сфагнум) |

2 |

0,45 |

1 |

0,2 |

|

Lycopodium clavatum L. (плаун булавовидный) |

1 |

0,2 |

1 |

0,2 |

|

Polypodiaceae Berchtold et J. Presl (папоротникообразные) |

0 |

0 |

2 |

0,45 |

Сравнение спорово-пыльцевых спектров объекта № 1, изъятого с насыпи трупа, и объекта № 2, изъятого в ходе проверки показаний на месте происшествия, свидетельствует о том, что данные объекты имеют одинаковый таксономический состав пыльцы древесных и кустарниковых пород, травянистых растений и кустарничков, а также спор, что указывает на их общую родовую принадлежность. При этом следует особо отметить присутствие в обоих объектах сравнительно редко встречающейся пыльцы ослинника двулетнего ( Onagra biennis ), произрастающего преимущественно на песчаных почвах. Кроме того, что еще более важно, объекты № 1 и № 2 имеют практически одинаковое процентное содержание всех таксонов: из табл. 1 видно, что разница в процентном содержании каждого из таксонов не превышает 0,25—1 %, что свидетельствует об общей групповой принадлежности объектов № 1 и № 2.

Довольно часто объектами криминалистического исследования, особенно по делам о дорожно-транспортных происшествиях, являются почвы газонов, расположенных вдоль городских автомагистралей. Насыпные почвы газонов представляют собой смесь минеральной почвы (песок, супесь, суглинок) и торфа, характеризуются неоднородностью. Поскольку данные об изменениях (варьировании) таксономического состава пыльцы и спор и их количественном содержании в почвах газонов имеют большое значение при решении диагностических и идентификационных задач, в 2015 году сотрудниками Центра было подготовлено методическое пособие «Дифференциация участков городских газонов на основе комплекса физико-химических и биологических методов», в котором одна из глав посвящена спорово-пыльцевому анализу. При этом необходимо отметить, что именно данные СПА оказались наиболее информативными, несмотря на тот факт, что почвы городских газонов — это не естественные образования, а полученные в результате воздействия антропогенных факторов смеси [1, c. 48].

С 2016 года спорово-пыльцевой анализ начал применяться при проведении судебно-ботанических экспертиз, назначаемых при расследовании уголовных дел по незаконному обороту наркотиков для установления единого источника происхождения как наркотических средств, изготовленных из растительного сырья, так и курительных смесей («спайсов»).

В 2017 году в Центре по результатам выполнения задания 3.2.01 «Разработка новых подходов к исследованию объектов растительного происхождения при проведении судебно-экспертных исследований» по государственной программе научных исследований «Информатика, космос и безопасность», подпрограмма «Научное обеспечение безопасности человека, общества и государства» была подготовлена методика по экспертному исследованию объектов растительного происхождения, в том числе наркотических и психотропных, методом спорово-пыльцевого анализа. В ее основе лежит сравнительное исследование — сопоставление данных о таксономическом составе пыльцы и спор и их процентном содержании в объектах. В основу сравнения положен ряд показателей, в соответствии с которыми выделяются следующие его этапы:

-

1. Сравнение основного таксона, создающего «фон» в препарате (если таковой имеется).

-

2. Сравнение процентного соотношения пыльцы основного таксона (если таковая имеется) и суммы пыльцы прочих растений (при первоначальном подсчете).

-

3. Сравнение таксономического состава спорово-пыльцевых спектров (после дополнительного подсчета пыльцы и спор, если имелся «фоновый» таксон):

-

— таксономического состава пыльцы древесных пород;

-

— таксономического состава пыльцы травянистых растений;

-

— таксономического состава спор;

-

— доминирующих таксонов в каждой группе (3 % и более).

-

4. Сравнение процентного содержания пыльцы доминирующих таксонов (3 % и более в составе спектров) среди пыльцы древесных пород, травянистых растений и спор, подсчитанное от общей суммы прочих таксонов после дополнительного подсчета, если имелся основной «фоновый» таксон, либо от общей суммы пыльцевых зерен, подсчитанных в препарате, если «фоновый» таксон отсутствовал.

-

5. Сравнение процентного соотношения трех основных групп, а именно пыльцы древесных пород, травянистых растений и спор в общем составе 111

-

6. Сравнение таксономического состава и процентного содержания пыльцы древесных пород, травянистых растений, спор (после дополнительного подсчета пыльцы и спор, если имелся «фоновый» таксон), отмеченных в количестве менее 3 %.

-

7. Сравнение числа определенных таксонов (после дополнительного подсчета пыльцы и спор, если имелся «фоновый» таксон), в том числе общих для сравниваемых объектов:

спектров, подсчитанного от общей суммы прочих таксонов после дополнительного подсчета, если имелся основной «фоновый» таксон, либо от общей суммы пыльцевых зерен, подсчитанных в препарате, если «фоновый» таксон отсутствовал.

-

— числа таксонов пыльцы древесных пород, в том числе общих;

-

— числа таксонов пыльцы травянистых растений, в том числе общих; — числа таксонов спор, в том числе общих.

В результате сравнительного исследования устанавливается как сходство, так и различие объектов исследования по каждому из вышеназванных показателей, в результате чего решается вопрос о сходстве или различии сравниваемых объектов.

Эффективность метода спорово-пыльцевого анализа в огромной степени зависит от точности определения таксономической принадлежности пыльцевых зерен и спор.

Необходимо отметить тот факт, что экспертам приходится исследовать разнообразные объекты, содержащие пыльцу и споры различных таксонов. Сведения, необходимые для их определения, рассредоточены в большом количестве источников, причем некоторые работы к сегодняшнему дню уже стали библиографической редкостью [2—4], а новые данные по изучению морфологии пыльцы и спор опубликованы в различных периодических изданиях и источниках, доступ к которым зачастую является закрытым. В связи с этим эксперты, не имея возможности постоянно пользоваться всеми источниками, содержащими сведения по морфологии пыльцы и спор, при проведении аналитической работы в ходе выполнения спорово-пыльцевого анализа испытывают известные затруднения в определении таксономической принадлежности пыльцы и спор.

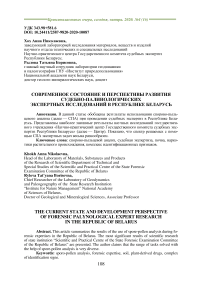

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является создание справочных информационно-поисковых систем (далее — СИПС) для экспертов. В 2018 году сотрудниками Центра была разработана СИПС PalExp, которая представляет собой десктопное приложение, разработанное на основе технологии Windows Presentation Foundation с подключением к базе данных MS SQL Server (рис. 1).

Рисунок 1. Форма для заполнения информации в СИПС

СИПС обеспечивает быстрый доступ и получение информации о пыльце и спорах древесных, кустарниковых и травянистых растений, которые произрастают на территории Белоруссии и наиболее часто встречаются при проведении судебно-палинологических экспертных исследований. Среди них — все лесообразующие древесные породы, широко распространенные в подлеске кустарники, некоторые кустарнички и травянистые растения напочвенного покрова лесов и других растительных ассоциаций. Цифровые изображения пыльцевых зерен и спор каждого вида сопровождаются описанием их строения, при этом особое внимание обращено на те признаки, которые имеют диагностическое значение. Приведены необходимые для криминалистической оценки данных спорово-пыльцевого анализа сведения об экологии растений, приуроченности их к определенным растительным сообществам и условиям местообитания. В целях более полного отражения диагностических признаков каждого вида (за некоторыми исключениями) сделаны снимки пыльцы в положении ее с полюса и экватора, а в необходимых случаях — также и снимки деталей морфологического строения.

Учитывая, что не все эксперты, выполняющие спорово-пыльцевой анализ, являются специалистами по систематике растений, СИПС содержит сведения из морфологической характеристики видов, которые могут помочь

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №4 (16) === эксперту ориентироваться в определении этих растений (при выезде на место происшествия и в других случаях).

Обилие пыльцы и спор в исследуемых пробах и возможность определения этих растительных остатков позволяют статистически обработать данные микроскопического изучения образцов. Статистическая обработка результатов — одна из характерных черт спорово-пыльцевого анализа как метода, отличающая его от большинства других палеоботанических методов.

В связи с изложенным выше при проведении судебно-палинологических экспертных исследований для подтверждения достоверности полученных результатов всегда проводится статистическая обработка с применением табличного процессора Microsoft Excel (Microsoft Corporation, USA), программ STATISTICA (StatSoft, USA), SPSS (IBM, USA) или The Unscrambler X (CAMO, США).

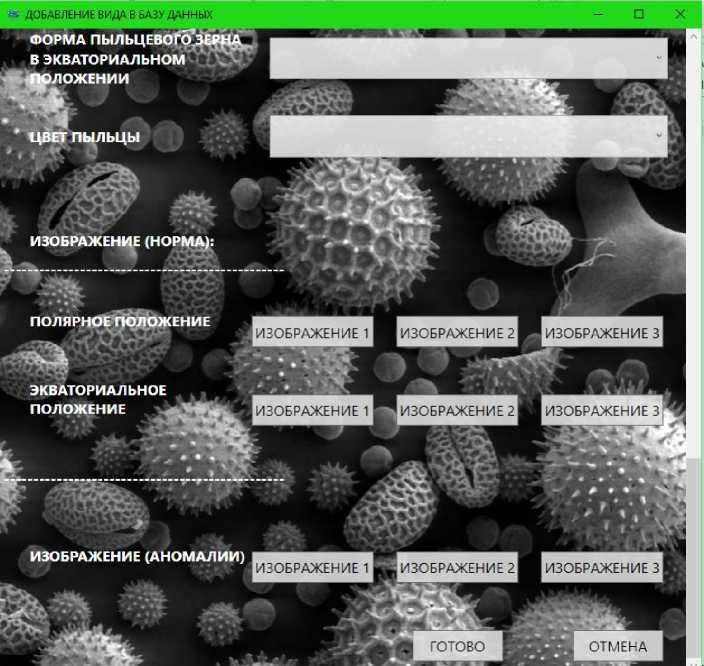

Приведем пример: требовалось оценить взаимосвязь между количеством пыльцы и спор каждого таксона в сравниваемых трех измельченных образцах конопли (Cannabis sp.), предоставленных на исследование: образец № 1 был изъят у подозреваемого в сбыте марихуаны, образец № 2 — в его гараже, образец № 3 — в квартире.

Для этого вычислялись парные коэффициенты корреляции Пирсона между каждой парой образцов, представленных на исследование, и на их основе составлялась корреляционная матрица (рис. 2).

1,000000

0,688094

0,647887

0,688094 1,000000 0,957762

0,647887

0,957762

1,000000

|

Correlations (Spreadsheet6) Marked correlations are significant at p < ,05000 N=15 (Casewise deletion of missing data) |

|

|

Variable |

1 2 3 |

Рисунок 2. Корреляционная матрица для объектов № 1, № 2 и № 3

Как видно, для образцов 2 и 3, наблюдается сильная корреляционная связь > 0,81, что позволяет сделать предварительный вывод об их принадлежности к единой растительной массе.

Далее на основании имеющихся данных о таксономическом составе и количестве пыльцы в образцах №№ 1—3 строилась классификационная модель, позволяющая выявить различие между ними (рис. 3). В связи с тем, что мы обладали небольшим количеством образцов, проверка модели осуществлялась с помощью кросс-валидации или скользящего контроля. Метод основан на том, что из общего массива данных сначала изымается один образец, затем модель перестраивается с учетом его изъятия. Далее, образец воз- вращается в модель как контрольный, после чего вычисляется разница между его первоначальным положением в модели и положением после изъятия. Процедура повторяется для всех образцов модели.

Рисунок 3. Проекция наблюдений на факторную плоскость, 1 фактор

На рис. 4 видно, что образцы № 1, № 2 и № 3 образуют две обособленные группы. В первую группу входят образцы № 2 и № 3, а во вторую — образец № 1 соответственно.

Таким образом, с учетом проведенного статистического анализа можно констатировать, что образцы № 2 и № 3 принадлежат единой растительной массе, в то время как образец № 1 принадлежит другой растительной массе.

Для повышения эффективности судебно-палинологических экспертных исследований в Республике Беларусь важным направлением является подготовка экспертов, способных самостоятельно выполнять различные виды экспертиз с применением палинологического анализа, в том числе лабораторную обработку образцов, определение таксономического состава пыльцы и спор с возможной детальностью, статистическую обработку, составление соответствующих таблиц и диаграмм, интерпретацию результатов. В связи с этим в 2016 году сотрудниками Центра была разработана программа подготовки судебных экспертов-биологов по специальности «Исследование пыльцы и спор» (метод спорово-пыльцевого анализа и его использование для решения классификационных, идентификационных и диагностических задач в судебно-биологической и судебно-почвоведческой экспертизе).

Помимо прочего хотелось бы отметить тот факт, что при проведении судебно-палинологических экспертных исследований чрезвычайно важен процесс взаимодействия лиц, проводящих экспертизы, и лиц, их назначающих. К одной из наиболее эффективных форм такого взаимодействия можно отнести проведение информационно-обучающих мероприятий. Так, например, в 2018 году сотрудниками Центра было проведено несколько информационно-обучающих мероприятий:

-

12 июня 2018 г. для следователей управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области в рамках семинара «Проблемные вопросы, возникающие при расследовании уголовных дел, связанных с незаконный оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» сделан доклад на тему: «Использование информации о спорово-пыльцевых спектрах при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств».

-

26 июня 2018 г. для следователей центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь и управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области проведен семинар на тему «Биомаркеры пыльцы: современные возможности использования в судебно-экспертной практике».

-

14 августа 2018 г. в рамках учебно-методического сбора со следователями управления Следственного комитета по Брестской области со стажем работы менее двух лет проведен семинар на тему «Судебная палинология в Республике Беларусь: современные тенденции развития».

Таким образом, следует отметить, что СПА является многокомпонентным методом и позволяет оценивать сразу несколько десятков качественных и количественных показателей. Его использование при исследовании различных вещественных доказательств — это эффективное, динамически развивающееся и перспективное направление экспертных исследований в Республике Беларусь. Тем не менее до сих пор остаются еще нерешенные вопросы, определяющие направление дальнейших путей развития и постановку новых задач. Так, например, в подавляющем большинстве случаев изучение пыльцы и спор для целей расследования ограничивается лишь теми случаями, когда подозреваемый находился в непосредственном соприкосновении с большим количеством цветущих или образующих споры растений, т. е. когда место происшествия представляет собой открытый участок местности. Однако очень часто местом происшествия может являться закрытое пространство (квартира, склад и т. д.). До настоящего времени исследований, посвященных вопросам динамики накопления и распределения спорово-пыльцевых комплексов в таких, достаточно изолированных, помещениях и (или) транспорте в пространстве и времени, практически не наблюдается, за исключением нескольких зарубежных статей [5, с. 18276; 6, с. 3169], где приводятся только предварительные результаты проведенных экспериментов. Вместе с тем уже на основании имеющейся информации можно констатировать, что изучение пыльцы и спор в судебной экспертизе не должно быть ограничено только открытым пространством. В этой связи представляется целесообразным провести серию экспериментов, направленных на выяснение того, могут ли внутри помещений (квартир, офисов), а также транспортных средств содержаться специфические спорово-пыльцевые комплексы, позволяющие получить криминалистически значимую информацию.

Список литературы Современное состояние и перспективы развития судебно-палинологических экспертных исследований в Республике Беларусь

- Шукан Л. А. Дифференциация участков городских газонов на основе комплекса физико-химических и биологических методов: метод. пособие / Л. А. Шукан [и др.]; под ред. канд. биол. наук Л. А. Шукан; НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. - Минск: Право и экономика, 2015. - 200 с.

- Куприянова Л. А., Алешина Л. А. Пыльца и споры растений флоры европейской части СССР. Т. 1. / Л. А. Куприянова, Л. А. Алешина. - Л.: Наука., 1972. - 171 с.

- Куприянова Л. А., Алешина Л. А. Пыльца двудольных растений флоры европейской части СССР / Л. А. Куприянова, Л. А. Алешина. - Л.: Наука., 1978. - 184 с.

- Бобров А. Е. Споры папоротникообразных и пыльца голосеменных и однодольных растений флоры европейской части СССР / А. Е. Бобров [и др.]. - Л.: Наука. - 1983. - 208 с.

- Jetschni J. Quantification of indoor pollen concentrations (Juniperus ashei) during rainy episodes in Austin, Texas / J. Jetschni // EGUGA. - 2018. - P. 18276.

- Tormo-Molina R. Seasonal and spatial variations of indoor pollen in a hospital / R. Tormo-Molina // International Journal of Environmental Research and Public Health. - 2009. - V. 6. - № 12. - P. 3169-3178.