Современное состояние и причины сокращения численности сизоворонки Coracias garrulus

Автор: Маловичко Л.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 68 т.8, 1999 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140148960

IDR: 140148960

Текст статьи Современное состояние и причины сокращения численности сизоворонки Coracias garrulus

Сокращение численности сизоворонки Coracias garrulus отмечают во многих частях ареала. Настоящая статья посвящена анализу сведений о современном состоянии популяций вида в разных регионах, включая собственные данные по Центральному Предкавказью, собранные в 1986-1998.

Сизоворонка распространена в степной, лесостепной и на юге лесной зон Европы, в Средней и юго-западной Азии и северо-западной Африке. Избегает морских побережий, сухих пустынь, заходя в горы по долинам рек до высоты 1500 м н.у.м. Северная граница области проходит через Францию, Италию, Германию, Данию, Эстонию, Псковскую, Ленинградскую, Костромскую, Горьковскую области России, Татарстан, южные оконечности Урала, далее через Актюбинск и Омск на восток до Западного Алтая. Распространена в Казахстане, Средней Азии, Пакистане, Сирии, Иране, Афганистане, северо-западной Индии. Зимует в тропической и южной Африке (Судиловская 1951; Степанян 1975; Cramp 1985).

В зоне лесов сизоворонка предпочитает разреженные высокоствольные дубовые и сосновые леса, держится по опушкам, гарям и вырубкам, занимая для гнездования дупла. В лесостепи и степи гнездится в норах по обрывам, в стенках карьеров и силосных ям. В пустынях держится около колодцев. Повсюду избегает близости человека (Аннаева 1965; Аверин и др. 1978; Груздев 1980; Cramp 1985; Афанасова 1990 и др.). В последние десятилетия численность сизоворонки снижается во многих странах Европы, на Кипре, в Алжире, Израиле (Cramp 1985).

До начала 1960-х сизоворонка была широко распространена в Венгрии. Потом её население стало быстро сокращаться, а с 1988 вид имеет статус строго охраняемого (Bankovics 1990). Заметное снижение численности сизоворонки в Средней Европе отмечается с 1800. Наиболее интенсивным оно было в 1850-1900 и 1930-1940. В Восточной Германии во второй половине XX в. отмечены 3-4-летние циклы снижения численности: 1956, 1959-1960, 1962, 1965, 1973-1974 (Greutz 1979). Считают, что происходит общее падение численности вида, наиболее ощутимое на периферии ареала (Detlef 1990).

В последние 50 лет снижается численность сизоворонки в Прибалтике (Страудзе 1983). В Молдавии сизоворонка распространена почти по всей территории, но редка в центральных и северных районах (Ганя 1978; Аверин 1981). В Закарпатье за последние годы она практически исчезла, хотя прежде была обычной (Луговой 1992). В Карпаты проникает по до- линам Тисы и Днестра (Страутман 1963). В Крыму заходит в предгорья, но численность здесь повсюду невелика (Костин 1983). На остальной части Украины сизоворонка гнездится почти везде, однако численность за последние 30 лет катастрофически снизилась (Коцюгуба, Шулова 1994; Горбань 1992), особенно в Донецкой обл. (Книш, Матвеенко 1995; Комаров, Стрелкова 1997). В.М.Грищенко (1998) предложил внести сизоворонку в Красную книгу Украины. Очень редка эта птица в Белоруссии, где включена в Красную книгу (Никифоров и др. 1989). В Ленинградской и Псковской областях сизоворонка встречается очень редко в южных и юго-западных районах, предпочитая осиновые рощи, граничащие с вырубками и полянами (Мальчевский, Пукинский 1983). Она также редка в Пензенской, (Фролов, Коркина 1997), Курской областях (Миронов, Корольков 1996), очень редка в Чувашии (Арзамасцев и др. 1997). Редка она стала и в Самарской обл. Если в 1977 на лесных вырубках Жигулёвского плато зарегистрировали 9 пар, то в 1997 — всего одну (Горелов 1997).

В начале XX в. С.Н.Алфераки (1910) отмечал очень высокую численность сизоворонки в Восточном Приазовье, особенно после снятия хлебов. Обычной птицей в Среднем Подонье считали сизоворонку И.И.Барабаш-Никифоров и Л.Л.Семаго (1963).

Большинство исследователей полагают, что уменьшение количества старых дуплистых деревьев — одна из причин сокращения численности сизоворонки в лесной зоне. Сказывается и сокращение трофической базы в годы с частыми дождями и похолоданиями в начале лета, когда количество крупных жуков и бабочек сокращается. В Германии причиной резкого сокращения численности сизоворонки в конце 1950-х считают рост численности куницы (Greutz 1979). Кроме того, во многих местах Германии в сосновых лесах слишком густой подлесок из лиственных деревьев, чего избегает сизоворонка; поломка же старых дуплистых деревьев ведёт к дефициту мест гнездования (Там же). С.Дюранго (Durango 1946) объясняет сокращение численности вида ухудшением климатических условий на зимовках и в гнездовой области, где частые дожди и понижения температуры до 8-10°С весной и летом ведут к потерям кладок и птенцов. Х.Зигфрид (Siegfried 1984) связывает уменьшение численности сизоворонки с обеднением кормовых ресурсов в результате широкого использования в сельском хозяйстве ядохимикатов.

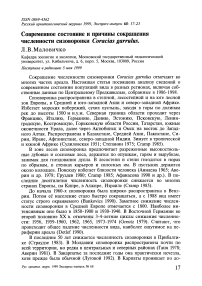

Недавно сизоворонка была обычной гнездящейся птицей Ставропольского края и Ростовской обл.; на каждый квадратный километр приходилось примерно по одной паре (Будниченко 1965). В начале 1980-х её численность в Центральном Предкавказье оценивалась в 30 тыс. особей (Хохлов 1984). Детальные исследования проведены нами в 1984-1998. Учёты с автомашины проводили в течение 14 лет на постоянных маршрутах от западной до восточной границ Ставропольского края (табл. 1 и 2, рисунок). Кроме того, на модельном участке (30x50 км) прослежена судьба всех гнёзд (табл. 3). Наши данные свидетельствуют о постепенном сокращении численности гнездящихся сизоворонок (Афанасова и др. 1989).

Много гнёзд с кладками и птенцами гибнет при оползнях и обвалах. Так, в 5 поселениях птиц-норников около Новотроицкого водохранили- ща в июне-июле 1988 гнездились 4 пары сизоворонок. Все гнёзда погибли при обвале, вызванном ливневыми дождями. Всего в 5 поселениях было разрушено 77% птиц-норников. В этот же период мы обследовали траншеи силосных ям у 23 кошар в окрестностях с. Арзгир на северо-востоке края и обнаружили 5 гнездящихся пар сизоворонок. После продолжительных ливней большинство траншей было затоплено, что привело к гибели всех гнёзд. Сильные дожди губительны и для колоний в обрывистых берегах оросительных каналов. Например, в июле 1987 у совхоза Балковский (Кировский р-н) полностью погибли три колонии береговых ласточек Riparia riparia и колония золотистых щурок Merops apiaster, в старой норе которых гнездились сизоворонки.

При резком похолодании уменьшается численность насекомых, что может приводить к гибели птиц из-за недостатка корма (Мальчевский, Пукинский 1983; Афанасова и др. 1989; Горелов 1997). Так, во время затяжных дождей в конце июня 1989 на северо-западе Ставропольского края у хутора Школьного в колонии птиц-норников в старом песчаном карьере обнаружена истощённая сизоворонка с 2 погибшими птенцами. Неблагоприятны для птиц и периоды сильной жары. В июле 1997 и 1998 температура воздуха поднималась до 45-50°С, и от недостатка доступных насекомых наблюдалась гибель сизоворонок. В июле 1998 в Нефтекумском р-не в песчаном карьере в старой норе золотистой щурки найдена погибшая сизоворонка с 3 птенцами. В то время, к тому же, дул “астраханец” — сильный восточный ветер, и нору частично занесло песком.

Гибель сизоворонок на автомобильных дорогах также негативно сказывается на их числености (Хохлов 1990). Чаще всего эти птицы охотятся в придорожной полосе, используя провода и опоры телеграфных линий и ЛЭН в качестве Присады. Во время охоты над дорогами их часто сбивают машины. Например, на участке шоссе от Солнечнодольска до Филимо-новской за каждый сезон 1985-1990 находили до 5 сбитых сизоворонок. Иногда птицы даже попадают через вентиляционные отверстия в салоны автобусов (нами отмечены три таких случая в центральной части края).

С 1983 по 1998 мы нашли 94 гнезда сизоворонок. В районе наших исследований эти птицы гнездятся преимущественно в норах в колониях других птиц-норников. Из 94 только 9 гнёзд располагались не в норах: 3 в прошлогодних стогах сена, 4 в дуплах, 2 в металлических трубах. В стенках силосных ям располагалось 18 гнёзд (19.6%).

Интенсивная хозяйственная деятельность человека в Центральном Предкавказье по-разному повлияла на состояние численности сизоворонки. С одной стороны, в степи эти птицы стали охотно использовать для гнездования стенки силосных ям, где имеется и хорошая кормовая база у животноводческих комплексов. С другой стороны, при гнездовании в силосных ямах часто происходит захоронение кладок и выводков во время силосования и закрытия ям, что существенно снижает успешность размножения.

На численности сизоворонки сказывается и отношение к ней людей. Например, 6 из 20 опрошенных молодых охотников сознались, что убивают по 3-4 сизоворонки в год, проверяя свою меткость.

Таблица 1. Многолетняя и сезонная динамика численности сизоворонки по данным учёта с автомобиля на маршруте Ставрополь-Нефтекумск длиной 250 км

|

Периоды годового цикла 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 |

1991 1993 1995 1996 1998 |

|

Период весенней миграции _ 19 21 23 34 17 14 (середина апреля - середина мая) 1/13 1/19 1/10 1/7 1/14 1/20 Гнездовой период 19 18 12 7 5 9 6 (конец мая - середина июля) 1/13 1/14 1/16 1/36 1/50 1/27 1/41 Послегнездовой период 24 17 29 19 17 19 9 (конец июля - конец августа) 1/10 1/14 1/9 1/13 1/15 1/9 1/27 Период осенней миграции _ 51 39 46 61 56 39 сентябрь-октябрь) 1/4 1/6 1/5 1/3 1/4 1/6 |

7 11 7 10 9 1/35 1/22 1/35 1/25 1/27 4 5 6 5 7 1/62 1/50 1/42 1/50 1/35 11 6 7 5 7 1/22 1/41 1/35 1/50 1/35 24 17 31 19 16 1/10 1/14 1/8 1/13 1/15 |

Число вверху - абсолютное количество учтённых на маршруте особей; число внизу - особей на километр.

Таблица 2. Многолетняя и сезонная динамика численности сизоворонки по данным учёта с автомобиля на маршруте Ставрополь-Солнечногорск-Филимоновская длиной 130 км

|

Периоды годового цикла 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |

1992 1993 1995 1996 1998 |

|

Период весенней миграции 17 16 11 12 10 11 7 (середина апреля - середина мая) 1/7 1/8 1/11 1/10 1/13 1/11 1/18 Гнездовой период 6 5 7 4 3 1 (конец мая - середина июля) 1/21 1/26 1/18 1/32 1/43 1/130 Послегнездовой период 9 11 10 12 9 5 4 (конец июля - конец августа) 1/14 1/11 1/13 1/10 1/14 1/26 1/32 Период осенней миграции 14 17 11 15 13 9 11 сентябрь-октябрь) 1/9 1/7 1/11 1/9 1/10 1/14 1/11 |

5 6 4 3 5 1/26 1/21 1/32 1/42 1/26 2 1 1/65 1/130 7 3 4 1 2 1/18 1/43 1/32 1/130 1/65 9 5 7 4 4 1/14 1/26 1/18 1/32 1/32 |

Число вверху - абсолютное количество учтённых на маршруте особей; число внизу - особей на километр.

Многолетняя динамика численности сизоворонки в восточных и западных районах Ставропольского края по данным автомобильных учётов.

Таблица 3. Многолетние истории гнёзд сизоворонки на контрольной территории 30x50 км в Ставропольском крае

|

№ Гкезда |

1985 |

1986 |

1987 |

1988 |

1989 |

1990 |

1991 |

1992 |

1994 |

1995 |

1997 |

|

1 |

4 |

3 |

4 |

X |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

2 |

- |

- |

5 |

3 |

4 |

4 |

X |

- |

- |

- |

- |

|

3 |

4 |

4 |

3 |

X |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

4 |

4 |

3 |

4 |

4 |

3 |

X |

- |

- |

- |

- |

|

|

5 |

3 |

4 |

4 |

X |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

6 |

4 |

3 |

3 |

4 |

3 |

X |

- |

- |

- |

4 |

- |

|

7 |

- |

- |

4 |

4 |

3 |

X |

- |

- |

- |

- |

- |

|

8 |

- |

4 |

4 |

X |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

9 |

- |

- |

- |

5 |

4 |

4 |

X |

- |

- |

- |

- |

|

10 |

- |

- |

- |

4 |

4 |

3 |

4 |

X |

- |

- |

- |

|

11 |

- |

- |

3 |

4 |

X |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

Обозначения : числа на поле таблицы - число яиц и птенцов в гнёздах; X - потеря кладки или выводка; (-) - гнездо не занято. Расположение гнёзд : 1 - силосная яма, ст. Филимоновская; 2 - карьер, там же; 3 - силосная яма, там же; 4 - карьер, хутор Школьный; 5 - карьер № 1, ст. Каменнобродская; 6 - карьер № 2, там же; 7 - силосная яма, там же; 8 - карьер № 1, хутор Родионов; 9 - карьер № 2, там же; 10 - карьер № 2, там же; 11 - подстанция, там же.

Сизоворонки очень консервативны в отношении места гнездования и используют одно и то же укрытие в течение нескольких лет. Многие исследователи отмечают, что в случае успешного размножения верность месту гнездования увеличивается (Robel 1986; Detlef 1990). После гибели кладки или выводка сизоворонки, как правило, в это место уже не возвращаются (табл. 3).Поэтому постоянство мест гнездования также может опосредованно способствовать сокращению численности.

Итак, на численность сизоворонки отрицательно влияют: 1) затяжные дожди; 2) резкие и продолжительные похолодания или, наоборот, периоды жары, когда сокращается количество доступных насекомых; 3) интен- сивное использование искусственных удобрений и ядохимикатов на полях; 4) столкновения с автотранспортом; 5) разрушение гнёзд при гнездовании в силосных ямах; 6) вырубка старых дуплистых деревьев; 7) прямое преследование человеком. Для восстановления численности сизоворонки прежде всего следует позаботиться о том, чтобы сохранить места гнездования — дуплистые деревья, обрывистые склоны карьеров и силосных ям. Нужно исключить отстрел этих птиц. У северных границ ареала целесообразно вывешивать искусственные гнездовья для сизоворонок. Размеры гнездового ящика должны быть следующими, см: дно 18x18, высота 30-35, диаметр летка 8.5, толщина досок 2 (Greutz 1979).

Сейчас большое внимание уделяют выявлению ключевых орнитологических территорий местного значения. В Ставропольском крае в качестве такой территории необходимо выделить местность по долине Кумы, где ещё сохранились стабильные поселения сизоворонки.