Современное состояние и проблемы создания Российского национального регистра неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток

Автор: Иоффе Юрий Гаевич, Марусенко Ирина Михайловна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 5 (99), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается проблема подбора совместимого донора для выполнения аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и создания регистров потенциальных доноров. Проанализирована ситуация по созданию регистров как в нашей стране, так и зарубежом, приведены данные о деятельности Карельского регистра. Также обсуждается проблема сотрудничества российских трансплантационных клиник с отечественными регистрами и пути ее решения.

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, донор стволовых клеток, регистр, фенотип

Короткий адрес: https://sciup.org/14749563

IDR: 14749563 | УДК: 614.2

Текст научной статьи Современное состояние и проблемы создания Российского национального регистра неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток

Для выполнения аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) абсолютно необходимым условием является наличие совместимого донора. К сожалению, только для 30 % больных, нуждающихся в трансплантации ГСК, удается найти донора-родственника. Остальным пациентам необходим поиск неродственного донора. Как известно, подбор донора осуществляется по HLA-системе. Количество возможных комбинаций антигенов очень велико, поэтому, согласно международной статистике, вероятность нахождения неродственного донора ГСК лежит в пределах 1:5000, то есть, для того чтобы найти совместимого донора для одного больного, нужно провести типирование крови в среднем у 5000 человек. Таким образом, для эффективного поиска 1 неродственного донора необходимо иметь сотни тысяч предварительно протипированных потенциальных доноров. Чем больше потенциальных доноров, тем выше шанс найти реального донора для больного. Ввиду того что имеются существенные генетические различия между представителями разных этнических групп населения, то и HLA-фенотип крови разных этнических групп также различается. Поэтому многим российским пациентам, даже в случае прямого доступа к международным регистрам доноров ГСК, не удается найти совместимого донора среди иностранных доноров. Кроме того, поиск и активация доноров в иностранных регистрах стоит от 15000 до 20000 евро, что недоступно подавляющему большинству российских пациентов. Таким образом, необходимость создания в России Национального регистра неродственных доноров ГСК обусловлена генетическими национальными особенностями россиян, не позволяющими в большинстве случаев найти совместимых доноров в иностранных регистрах, и высокой стоимостью поиска и активации доноров в иностранных регистрах [1], [3], [4], [6], [7], [10].

В настоящее время в России существует всего несколько разрозненных регистров, суммарно насчитывающих около 18000 доноров. По дан-

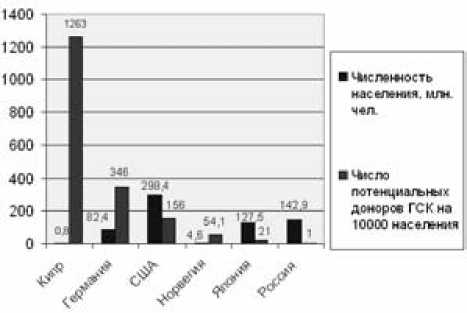

ным BMDW (Международной поисковой системы доноров костного мозга) (2006 г.), число потенциальных доноров ГСК на 10000 человек в некоторых странах составляет: Кипр (население – 800 тыс. чел.) – 1263; Сан-Марино (население – 30 тыс. чел.) – 268; Германия (население – 82.4 млн чел.) – 346; США (население – 298.4 млн чел.) – 156; Норвегия (население – 4.6 млн чел.) – 54.1. В России же, при населении 142.9 млн человек, число потенциальных доноров ГСК составляет всего лишь 1 на 10000 чел. (см. рисунок) [2], [5]. Это является одной из главных причин существенного ограничения применения неродственной трансплантации ГСК в России, которая в настоящее время осуществляется исключительно от иностранных доноров. Следует отметить, что неродственные трансплантации ГСК стали проводиться в России лишь с 2000 года, отстав от мировой трансплантологии почти на 25 лет.

Число потенциальных доноров на 10000 человек в некоторых странах мира в 2006 году (по данным BMDW)

Система регистров неродственных доноров ГСК распространена по всему миру уже более 25 лет, и все они объединены в Международную ассоциацию доноров костного мозга (WMDA). Это позволяет достаточно быстро и эффективно найти совместимого донора каждому нуждающемуся пациенту независимо от страны проживания. Международная поисковая система доноров костного мозга (BMDW) содержит информацию почти о 12 млн потенциальных доноров ГСК [2], [3], [5], [6], [7], [9]. Напомним, что Регистр доноров ГСК – это информационная база, включающая в себя данные о донорах, а именно: индивидуальный код донора, личные данные, возраст, пол, адрес, HLA-фенотип, вес, рост и информацию о состоянии здоровья на момент вступления в регистр. Следует подчеркнуть, что Регистр доноров ГСК не является медицинским учреждением.

Основные принципы Международного донорства ГСК: анонимность, добровольность и безвозмездность. Они отражены в стандартах WMDA. В частности, существуют общепринятые мировые требования о закрытости личной информации о доноре для пациента и его лечащего врача [5], [8], [10]. В соответствии с ними, в работе регистров потенциальных доноров ГСК необходимо разделение центров ответственности за пациента и донора. Разделение центров ответственности заключается в том, чтобы существовали независимо 3 функциональных центра:

-

• регистр доноров ГСК – организация, предоставляющая совместимого неродственного донора ГСК;

-

• центр забора стволовых клеток – медицинское учреждение, в котором осуществляется забор ГСК у донора;

-

• трансплантационный центр – медицинское учреждение, в котором осуществляется трансплантация продукта донорских ГСК.

Однако российским законодательством не установлено требование о разделении вышеуказанных центров ответственности. Иначе говоря, в России сложилась ситуация, при которой центры забора ГСК и трансплантационный центр совпадают и являются фактически одним отделением медицинского учреждения.

Карельский регистр неродственных доноров ГСК существует с 2001 года. В 2004 году, впервые в России, в Центре трансплантации костного мозга СПбГМУ имени академика И. П. Павлова были осуществлены 2 неродственные трансплантации ГСК от доноров из Карельского регистра. Наш регистр имеет большой опыт по привлечению новых доноров. За время своего существования Карельский регистр провел 11 массовых акций по привлечению новых доноров в Республике Карелия, а в 2006 году – в Москве и Астрахани. С 2006 года в Петрозаводске функционирует постоянный пункт по набору новых доноров. Кроме того, мы не отказываем во вступлении в регистр жителям других регионов России. В результате в нашем регистре имеется информация о потенциальных донорах ГСК из Карелии, Мурманской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других регионов. В 2006 году Карельский регистр стал членом Международной ассоциации доноров костного мозга (WMDA), а в 2007 году вошел в Международную поисковую систему доноров костного мозга (BMDW). Несмотря на небольшое число доноров в базе данных Карельского регистра (около 2300 человек), частота совместимости донора и пациента, в сравнении с международными данными 1:5000, у нас составляет 1:700, то есть из 700 человек 1 донор оказывается полностью совместимым с пациентом. Мы получали и обрабатывали запросы на поиск доноров из Дании, Израиля, Германии, Турции, США, Афганистана и Эстонии.

В себестоимость включения одного нового донора в регистр до 90 % составляет стоимость определения его HLA-фенотипа. Стоимость включения одного донора в наш регистр составляет около 2600 рублей (при молекулярно-биологическом выявлении генотипов А и В). Столь высокие затраты существенно ограничивают возможности набора новых доноров. Основная проблема, с которой мы столкнулись за время своей работы, – почти полное отсутствие запросов из российских трансплантационных клиник на поиск доноров в Карельском регистре и других российских регистрах. По нашему мнению, причины такого положения состоят в следующем:

-

• крайне малое число существующих российских регистров доноров ГСК (всего 4), имеющих небольшую базу данных доноров;

-

• разобщенность российских регистров;

-

• отсутствие федеральной государственной программы развития донорства ГСК в России;

-

• отсутствие законодательной базы донорства ГСК в России;

-

• отсутствие международной аккредитации у российских HLA-лабораторий, которая гарантирует качественность выполнения лабораторией HLA-типирования низкого, среднего и высокого разрешения;

-

• отсутствие активной кооперации и сотрудничества с WMDA и BMDW.

Решить эти проблемы возможно следующими путями.

Во-первых, учитывая протяженность территории России, многонациональный состав населения, имеющий свои особенности HLA-фенотипа, необходимо создание в каждом регионе регистров потенциальных доноров ГСК, отвечающих международным стандартам (в первую очередь – стандартам WMDA).

Во-вторых, создание Национального российского регистра неродственных доноров ГСК как организации, имеющей базу данных обо всех потенциальных донорах ГСК в России, координирующей деятельность региональных регистров доноров ГСК, трансплантационных центров, центров по забору ГСК и HLA-лабораторий и отвечающей стандартам WMDA. Национальный российский регистр неродственных доноров ГСК должен нести ответственность за обработку просьб о поисках доноров, поступающих от трансплантационных центров. База данных Национального российского регистра неродственных доноров ГСК должна включать индивидуальный код донора ГСК, его HLA-фенотип и принадлежность донора к конкретному региональному регистру неродственных доноров ГСК. Национальный российский регистр нерод- ственных доноров ГСК должен осуществлять поиск неродственного донора ГСК по запросам трансплантационных центров, как в региональных регистрах доноров ГСК, так и в Международной поисковой системе доноров костного мозга, в случае, когда отсутствуют совместимые доноры в базе данных Национального российского регистра неродственных доноров ГСК.

В-третьих, для обеспечения набора новых доноров, выполнения подтверждающего типи-рования необходимо создание региональных HLA-лабораторий, которые могли бы выполнять молекулярно-биологическое типирование низкого, среднего и высокого разрешения на одинаково высоком уровне качества при одинаковой воспроизводимости результатов всеми HLA-лабораториями. Необходимо проведение процедуры международной аккредитации этих лабораторий, наличие которой гарантирует высокое качество HLA-типирования.

В-четвертых, создание законодательной базы для развития донорства ГСК в России путем создания отдельного законодательного акта или внесения изменений в действующий Закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов». Необходимо законодательно закрепить: положение о регистрах доноров ГСК, возможность их образования как в государственной, так и в частной форме; положение о Национальном российском регистре доноров ГСК; положение о центрах забора ГСК; юридическое разделение ответственности между трансплантационным центром, центром забора ГСК и регистром доноров ГСК; положение о страховании профессиональной ответственности регистров доноров ГСК.

В-пятых, массовое вовлечение в донорство ГСК граждан России через СМИ, Интернет и другие ресурсы.

Для решения всех этих вопросов необходимо создание федеральной государственной целевой программы развития донорства ГСК в России с обеспечением ее за счет средств федерального бюджета.

Несомненно, привлечение активного внимания государственных органов и всего гражданского общества к проблеме донорства ГСК в России позволит кардинально изменить ситуацию с проведением аллогенных неродственных трансплантаций ГСК и дать шанс на излечение многим нашим гражданам.

Список литературы Современное состояние и проблемы создания Российского национального регистра неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток

- Афанасьев Б. В., Зубаровская Л. С., Семенова Е. В., Иванова Н. Е. и др. Опыт применения неродственной аллогенной трансплантации стволовых гемопоэтических клеток в клинике трансплантации костного мозга СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова//Терапевтический архив. 2007. № 7. Р. 36-43.

- Менделеева Л. П., Савченко В. Г. Трансплантация гемопоэтических клеток в Российской Федерации (Отчет Межрегионального Регистра трансплантации гемопоэтических клеток за 1996-2006 гг.)//Гематология и трансфузиология. 2007. № 6. Р. 31-35.

- Atsuta Y., Suzuki R., Yoshimi A., Gondo H. et al. Unification of hematopoietic stem cell transplantation registries in Japan and establishment of the TRUMP System//Int. J. Hematol. 2007. Vol. 86 (3). Р. 269-274.

- Bolan C. D., Hartzman R. J., Perry E. H., Trainor L. et al. Donation activities and product integrity in unrelated donor allogeneic hematopoietic transplantation: experience of the National Marrow Donor Program//Biol. Blood Marrow Transplant. 2008. Vol. 14. Р. 23-28.

- Bone Marrow Donors Worldwide. Annual Report. 2006.

- Johansen K. A., Schneider J. F., McCaffree M. A., Woods G. L. Efforts of the United States' National Marrow Donor Program and Registry to improve utilization and representation of minority donors//Transfus. Med. 2008. Vol. 18 (4). Р. 250-259.

- Kanga U., Panigrahi A., Kumar S., Mehra N. K. Asian Indian donor marrow registry: All India Institute of Medical Sciences experience//Transplant. Proc. 2007. Vol. 39 (3). Р. 719-720.

- Miller J. P., Perry E. H., Price T. H., Bolan C. D. et al. Recovery and safety profiles of marrow and PBSC donors: experience of the National Marrow Donor Program//Biol. Blood Marrow Transplant. 2008. Vol. 14. Р. 29-36.

- Peffault de Latour R., Cabrespine-Faugeras A., Bay J. O. Ten years of changes in conditioning regimen for allogenic hematopoietic stem cell transplantation in adults//Bull Cancer. 2008. Vol. 95 (1). Р. 87-97.

- Sacchi N., Costeas P., Hartwell L., Hurley C. K. et al. Haematopoietic stem cell donor registries: World Marrow Donor Association recommendations for evaluation of donor health//Bone Marrow Transplant. 2008. Vol. 42 (1). Р. 9-14.