Современное состояние и проблемы водного питания Волго-Ахтубинской поймы

Автор: Филиппов Олег Васильевич, Кочеткова Анна Игоревна, Баранова Мария Сергеевна, Брызгалина Елена Сергеевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Современное состояние водных ресурсов долины нижней волги

Статья в выпуске: 4 (38), 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе мониторинга оценивается текущее состояние водного режима ООПТ и основные тенденции в его изменении. Условия обводнения рассматриваются как главный фактор сохранения природной среды. Анализируются внешние и внутренние причины изменений. Предлагаются пути улучшения ситуации

Волго-ахтубинская пойма, гидрологический режим, гидролого-экологический мониторинг водных объектов

Короткий адрес: https://sciup.org/14822275

IDR: 14822275

Текст научной статьи Современное состояние и проблемы водного питания Волго-Ахтубинской поймы

Водный режим в нижнем течении р. Волги безусловно является наиболее важным фактором формирования уникального природного комплекса и экосистемы Волго-Ахтубинской поймы (далее-ВАП). Это обстоятельство достаточно обосновано в ряде публикаций, изданных ранее [1–7]. В настоящее время уже не вызывает сомнений тот факт, что современное состояние природного комплекса поймы может быть охарактеризовано как критическое, и главной причиной такого состояния является целый ряд антропогенных изменений, отразившихся, помимо прочего, и на условиях обводнения поймы. В настоящей статье основное внимание уделено анализу и оценке условий водного питания ООПТ «Волго-Ахтубинская пойма» в последние 5–10 лет, их сравнению с теми условиями, которые отмечены нами ранее. Здесь использованы самые последние данные водно-экологического мониторинга и ряда водно-экологических исследований (в том числе, выполненных при поддержке ПРООН-ГЭФ) в 2014 -начале 2015 гг. Некоторые результаты исследований были бы не возможны без содействия и прямого участия сотрудников Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Волгоградского социально-педагогического университета. Авторы статьи выражают признательность коллегам всех отмеченных выше учреждений и организаций за помощь в работе и предоставленную информацию.

Водное питание ВАП определяется как внешними условиями (почти полностью они формируются гидрологическим режимом главной реки – Волги, главным образом – режимом стока), так и внутренними. Последние в большей мере представлены особенностями гидрографической сети территории

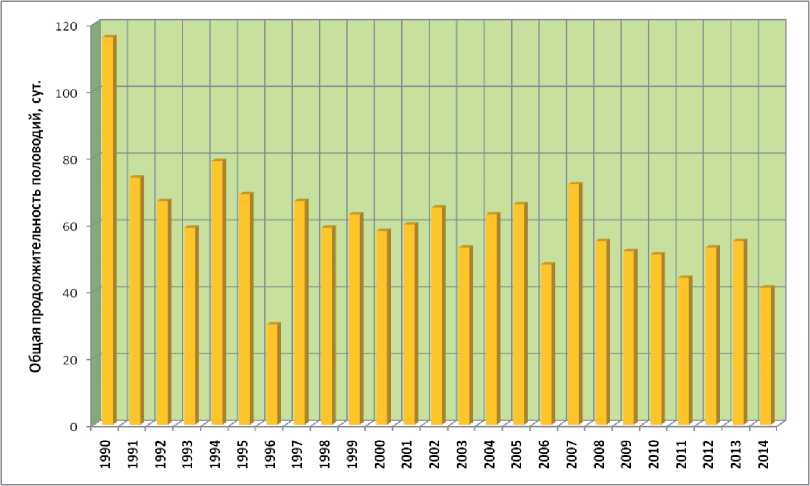

Рис. 1. Максимальные расходы воды половодий 1990 - 2014 гг.

и ее способностью проводить сток и резервировать запас воды на период межени, предшествующий следующему половодью. Основными особенностями гидрографической сети ВАП следует считать:

-

1) возникновение и развитие стока исключительно в период половодья главной реки (обычно: апрель – июнь);

-

2) приоритетность стока в направлении от волжского рукава Ахтубы к руслу Волги.

В современных условиях важным обстоятельством, во многом определяющим условия обводнения, является создание и эксплуатация крупного гидроузла на Волге у верховий поймы – Волжской ГЭС вместе с Волгоградским водохранилищем.

Внешние условия водного питания. Ранее нами неоднократно отмечались тенденции уменьшения объемов стока воды половодий в современный период, определяемые «большой реконструкцией» Волги, начатой еще в 30-е годы ХХ в. С созданием на Волге Сталинградского гидроузла (1958 г.), реконструкция Волги вплотную приблизилась к Волго-Ахтубинской долине, ее влияние на природный комплекс последней стало прямым и более контрастным. Не касаясь аспектов изменения стока Волги с переходом от естественного режима к реконструированному, обратим внимание на современные изменения, охватывающие период около 25 лет. Начальные годы периода (1990, 1991) приняты как последние годы после реконструкции Волги с показателями стока, соответствующими многоводным половодьям.

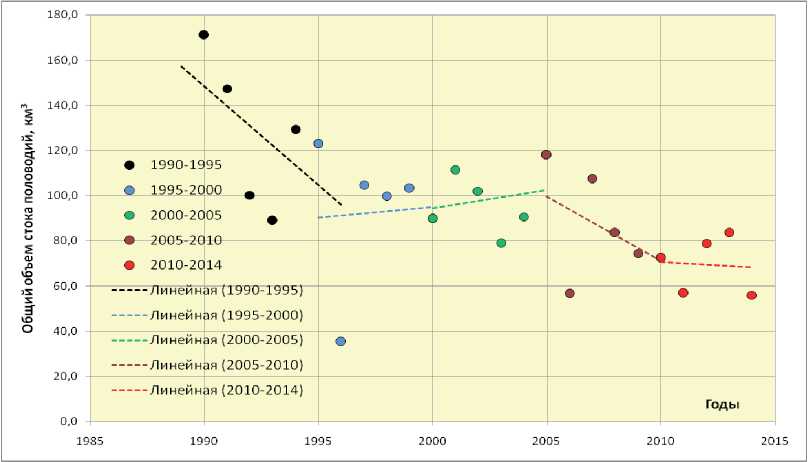

Рис. 2. Общий объем стока воды половодий 1990–2014 гг.

Анализируя общие тенденции изменения половодий периода 1990–2010 гг., нами отмечалось снижение таких объемных показателей, как максимальный расход воды, общий объем стока половодий, объемы стока отдельных фаз половодий. Вместе с тем, отмечалось и сокращение продолжительности половодий. Линейные тренды графиков многолетних изменений указывали на их безусловную регрессию. Новый период (2010–2014 гг.) позволяет верифицировать отмеченные ранее тенденции.

На рис. 1–3 приведены диаграммы, характеризующие ряд основных показателей водности и продолжительности половодий и их изменение в течение всего периода 1990–2014 гг. (т.е. – с дополнением данными последнего пятилетия).

Столбиковые диаграммы, приведенные на рис. 1–3, не сопровождаются трендами, но общая регрессия иллюстрируемых ими показателей в течение всего периода выборки очевидна. Обращают на себя внимание высокие показатели половодий 1990, 1991, 1994, 1995, 2001, 2005 и, отчасти, 2007 гг.

(половодье последнего года при значительном суммарном объеме стока имело невысокие расходы воды на «пике»; выдающаяся общая продолжительность половодья была достигнута большой протяженностью периода «рыбной полки»). С другой стороны, еще раз отметим очень низкие показатели маловодных половодий 1996 и 2006 гг., повлекшие ряд отрицательных последствий для всего ландшафтно-экологического комплекса ВАП.

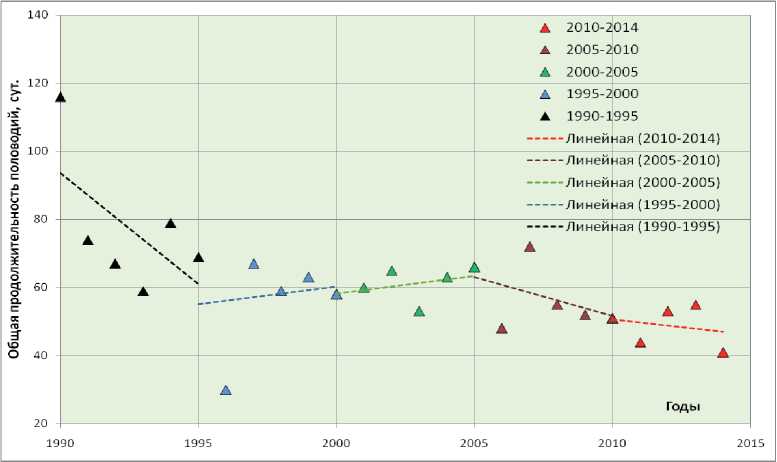

Рис. 3. Общая продолжительность половодий в 1990–2014 гг.

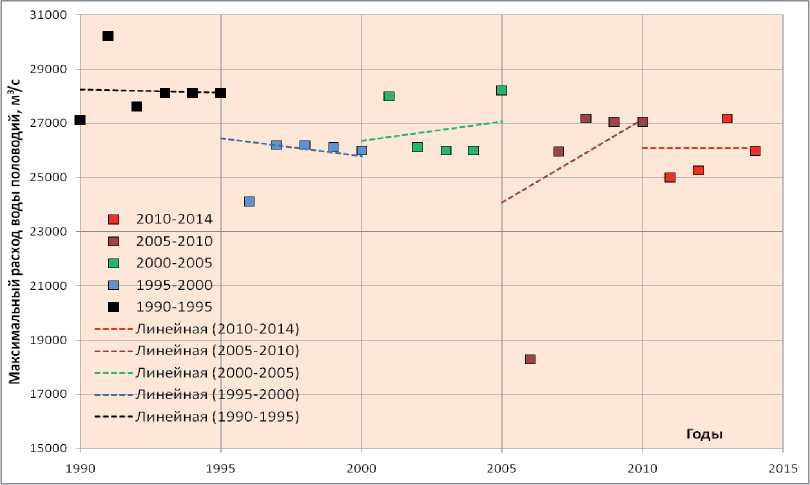

Рис. 4. Тенденции изменения максимальных расходов воды половодий по пятилетним группам общей выборки 1990–2014 гг.

Обращаясь к половодьям последнего 5-летнего периода общей выборки и опираясь на представленные на диаграммах рис. 1–3 данные, следует констатировать сохранение и, предположительно, усиление отмеченных выше регрессивных тенденций. Если 2010, 2013 и, отчасти, 2012 гг. характеризовались показателями половодий, относительно близкими (или приближающимися) к средним значениям выборки, то половодья 2011 и 2014 гг. безусловно пополнили ряд маловодных. Причем, следует особо отметить крайне низкие (и даже – опасно низкие!) показатели объемов стока двух последних маловодных половодий, приближающих их к критическому по маловодности половодью 2006 года. Так, общий объем стока половодья 2011 года оказался всего лишь на 0,3% выше его аналога по 2006 г., а общий объем стока половодья 2014 г. – даже на 1,2% ниже аналога 2006 года! Критических (если не катастрофических) последствий очень маловодного половодья 2014 г. возможно удалось избежать лишь благодаря короткой (5 суток) «пиковой полке» гидрографа с максимумом расходов воды в объеме около 26 тыс.м³/с. Тем не менее, общая продолжительность периода половодья 2014 года оказалась на 7 суток короче аналога 2006 г. Заметим, что и продолжительность половодья 2011 года была ниже того же кризисного аналога на 4 суток.

Безусловно, отмеченные выше показатели половодий 2011 и 2014 гг. и усиление ими общих тенденций всего периода должны вызвать вполне обоснованную тревогу экологического сообщества в регионе.

Однако последний тезис, связанный с изменением тенденций в течение общего периода выборки, требует статистической проверки. Для этого весь период выборки 1990-2014 гг. дифференцирован нами на 5-летние группы по тем же основным показателям половодий. Линейные тренды выделенных групп представлены на комплексных графиках (см. рис. 4-6) и характеризуют изменение тенденций от пятилетия к пятилетию.

Рис. 5. Тенденции изменения общего объема стока половодий по пятилетним группам общей выборки 1990–2014 гг.

Анализ данных, интерпретированных в графической форме на рис. 4-6 позволяет получить ряд оценок современных половодий. Прежде всего – по изменению максимальных расходов половодий: общая регрессия здесь менее заметна (см. рис. 4). Если в периоды 1990-1995 и 1995-2000 гг. линии трендов отмечают небольшое уменьшение показателя, то в 2000-2005 и, особенно, в 2005-2010 гг. наклон трендов свидетельствует о прогрессивных его изменениях. Однако, необходимо иметь ввиду, что подъем тренда в последний из периодов статистически объективно фиксирует возврат от критически низкого расхода на «пике» половодья 2006 г. (18,3 тыс.м3/с) к нормальной практике формирования половодий 2007-2010 гг. с «пиковыми» расходами, составляющими 26-27 тыс.м3/с (соответствующими нормам эксплуатации гидроузла, заложенными проектом и эксплуатационными установками).

Последний период (2010-2014 гг.) общей выборки на том же графике характеризует горизонтальная линия тренда, что весьма примечательно и заслуживает положительной оценки в части формирования гидрографов половодий 2011 и 2014 гг.: не смотря на критически низкие общие объемы стока этих половодий, на их «пиках» средние суточные расходы воды соответствовали проектным эксплуатационным установкам гидроузла (не ниже 24 тыс.м3/с) и фактически составляли, соответственно, 25 и 26 тыс.м3/с. То есть, при формировании графиков попусков половодий были решительно отвергнуты практика и опыт регулирования стока по образцу 2006 года.

Несколько иначе выглядят тенденции на графике, представленном на рис. 5: здесь линейные тренды пятилетних выборок характеризуют изменения общих объемов стока половодий. Заметим, что данный показатель полностью формируется условиями накопления запасов воды и весеннего стока на обширной территории Волжско-Камского водосборного бассейна, условиями проводки стока в руслах Волги и Камы, а также – в 11 водохранилищах грандиозного Волжско-Камского каскада.

Тренд периода 1990-1995 характеризуется значительным падением прямой, что знаменует переход от многоводных половодий 1990 и 1991 гг. к относительно маловодным условиям половодий 1992 и 1993 гг. и условиям сравнительно более низкой водности половодий 1994 и 1995 гг. Тренды 1995-2000 и 20002005 гг. обладают умеренными прогрессивными тенденциями. Их характер в определенной мере задан наличием экстремально маловодного половодья в начале первой из групп (1996 г., общий объем стока половодья этого года, равный 35,3 км3, стал абсолютным минимумом всей выборки 1990-2014 гг., да и всего современного периода после введения в эксплуатацию Волгоградского гидроузла на Волге) и наличием достаточно многоводных половодий в 1997 и 1999 гг. и, особенно, в 2001 и 2005 гг.

Однако последующие периоды характеризовались регрессивными трендами. Вслед за критически маловодным половодьем 2006 г., половодья 2011 и 2014 гг. влекут общую совокупность половодий в опасно низкую область графика с объемами стока менее 60 км3. Данная область, как характеристика водного питания территории, не может не угрожать сохранению уникального ландшафта и экосистемы в междуречье рек Волги и Ахтубы.

Рис. 6. Тенденции изменения продолжительности половодий по группам 1990–2014 гг.

Характер трендов на комплексном графике рис. 6 (общая продолжительность половодий) во многом аналогичен предшествующему графику, но регрессивный наклон линейного тренда периода 20102014 гг. здесь еще значительнее. Как отмечено выше, продолжительность половодий 2011 и особенно 2014 гг. оказалась заметно короче, чем продолжительность критически маловодного половодья 2006 г. (соответственно, 44, 41 и 48 суток); более короткой продолжительностью (30 суток) во всей выборке отличалось лишь половодье 1996 г.

Резюмируя общие итоги всего ряда половодий 1990-2014 гг. и принимая во внимание анализируемые выше показатели водности и продолжительности фазы, можно следующим образом оценить половодья выборки (см. таблицу) как жизненно важный источник водного питания ООПТ, определяющий сохранение и позитивное развитие уникального природного комплекса в современных условиях стока.

Заметим, в оценке половодий приняты во внимание все указанные выше показатели, но приоритетная роль отведена общему объему стока половодий – во многом связанному с другими показателями. Отметим также то, что приведенные оценки характеризуют (оценивают) большой комплекс условий формирования половодий, охватывающий очень значительную территорию водосборного бассейна Волги и Камы. Особенности регулирования речного стока в Волжско-Камском каскаде гидроузлов здесь являются лишь небольшой частью всего комплекса; регулирующий сток потенциал Волгоградского гидроузла еще более мелкая часть этого комплекса.

Оценка половодий 1990 - 2014 гг. по показателям водности и продолжительности фазы

|

Год |

Общий объем стока половодья, км3 |

Максимальный расход воды половодья, м3/с |

Дата начала половодья |

Дата оконча-ния половодья |

Продолжительность половодья, сут. |

Оценка половодья |

|

1990 |

171,0 |

27100 |

29.03.90 |

22.07.90 |

116 |

Отлично |

|

1991 |

147,3 |

30200 |

07.04.91 |

19.06.91 |

74 |

Отлично |

|

1992 |

100,2 |

27600 |

15.04.92 |

20.06.92 |

67 |

Хорошо |

|

1993 |

89,0 |

28100 |

18.04.93 |

15.06.93 |

59 |

Удовлетворительно |

|

1994 |

129,1 |

28100 |

04.04.94 |

21.06.94 |

79 |

Хорошо |

|

1995 |

123,0 |

28100 |

08.04.95 |

15.06.95 |

69 |

Хорошо |

|

1996 |

35,3 |

24100 |

02.05.96 |

31.05.96 |

30 |

Неудовлетворительно |

|

1997 |

104,5 |

26200 |

24.04.97 |

29.06.97 |

67 |

Хорошо |

|

1998 |

99,6 |

26200 |

01.05.98 |

28.06.98 |

59 |

Удовлетворительно |

|

1999 |

103,2 |

26100 |

18.04.99 |

19.06.99 |

63 |

Хорошо |

|

2000 |

89,8 |

26000 |

17.04.00 |

13.06.00 |

58 |

Удовлетворительно |

|

2001 |

111,3 |

28000 |

20.04.01 |

18.06.01 |

60 |

Хорошо |

|

2002 |

102,1 |

26100 |

20.04.02 |

23.06.02 |

65 |

Хорошо |

|

2003 |

78,9 |

26000 |

24.04.03 |

15.06.03 |

53 |

Удовлетворительно |

|

2004 |

90,7 |

26000 |

12.04.04 |

13.06.04 |

63 |

Удовлетворительно |

|

2005 |

117,9 |

28200 |

16.04.05 |

20.06.05 |

66 |

Хорошо |

|

2006 |

56,6 |

18300 |

28.04.06 |

14.06.06 |

48 |

Неудовлетворительно |

|

2007 |

107,3 |

25940 |

11.04.07 |

21.06.07 |

72 |

Хорошо |

|

2008 |

83,6 |

27180 |

12.04.08 |

05.06.08 |

55 |

Удовлетворительно |

|

2009 |

74,2 |

27040 |

19.04.09 |

09.06.09 |

52 |

Удовлетворительно |

|

2010 |

72,4 |

27040 |

25.04.10 |

14.06.10 |

51 |

Удовлетворительно |

|

2011 |

56,8 |

24990 |

21.04.11 |

03.06.11 |

44 |

Неудовлетворительно |

|

2012 |

78,6 |

25270 |

23.04.12 |

14.06.12 |

53 |

Удовлетворительно |

|

2013 |

83,6 |

27180 |

12.04.13 |

05.06.13 |

55 |

Удовлетворительно |

|

2014 |

56,0 |

25960 |

23.04.14 |

02.06.14 |

41 |

Неудовлетворительно |

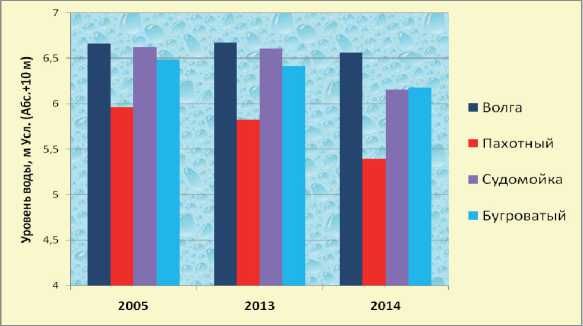

Рис. 7. Максимальные уровни воды половодий 2005, 2013 и 2014 гг.

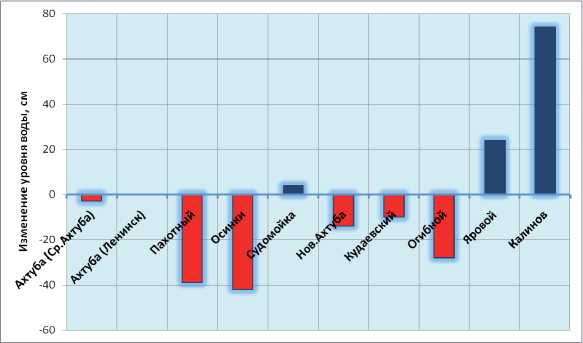

Рис. 8. Изменение уровней воды в водных объектах сети расширенного мониторинга (сопоставление результатов измерений в конце зимней межени 2014 и 2015 гг.: синим цветом – водные объекты, на которых уровень воды в 2015 г. оказался выше уровня 2014 г.; красным цветом – уровень 2015 г. ниже, чем уровень в 2014 г.)

Оценки водности и продолжительности половодий, резюмируемые данными таблицы, соответствуют отмеченным выше тенденциям. Вторая половина периода выборки характеризуется увеличением числа половодий с удовлетворительной и неудовлетворительной оценками; одновременно уменьшается число половодий с оценкой «хорошо» и полностью исчезают половодья с оценкой «отлично». Налицо нестационарность общего процесса изменения водности половодий. В основе данного явления могут быть как естественные, так и антропогенные причины. Авторы статьи склоняются к выводу о том, что главной причиной уменьшения водности является общее ухудшение условий стока в речном бассейне под влиянием комплекса антропогенных воздействий во всех их формах.

Внутренние условия водного питания. Приток воды из Волги определяет наполнение русло-пойменной емкости в период половодий и, особенно, максимальные уровни наполнения. При этом ряд внутренних особенностей гидрографической сети дифференцирует эти значения. На рис. 7 представлены наивысшие уровни воды по Волге и основным водотокам ВАП во время характерных половодий 2005, 2013 и 2014 гг., которые характеризуют, соответственно, многоводные, средние по водности и маловодные условия последнего десятилетия. Данные получены в ходе мониторинга, осуществляемого усилиями Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Диаграммы на рис. 7 подтверждают главенство стока по руслу Волги в обеспечении водного питания ВАП: уровни воды ериков стремятся к величине уровней Волги, отставая от них на некоторую величину (сопоставимость данных обеспечивает единство высотной системы; условная система вы- сот на диаграмме использована лишь для графической наглядности представляемых данных и получена линейным смещением вертикальной оси в область положительных высот). «Отставание» высших значений уровня воды ериков от их волжских аналогов как раз и определяется целым рядом особенностей русел ериков, их водных систем, их положением в общей гидрографической сети и особенностями сети в целом. Так, данные диаграммы выявляют близость характеристик наполнения русла Волги и русла Судомойки в 2005 и 2013 гг., но заметное отставание Судомойки в маловодном 2014 г. То же обстоятельство следует отметить и в отношении ер. Бугроватый; примечательным фактом является то, что в условиях половодья 2014 г. высшие уровни Бугроватого оказались несколько выше, чем на Судомойке. Еще более примечательно повышенное отставание в наполнении ер. Пахотный (по мере уменьшения водности половодий, охарактеризованных диаграммой, величина этого отставания возрастала с 70 до 117 см).

Однако, как отмечалось ранее, экологическая эффективность половодий прежде всего должна оцениваться ресурсами воды, накопленными гидрографической сетью поймы в ходе самого половодья и сохраняемыми в течение межполоводного периода – летне-осенней и зимней межени. Именно эти ресурсы составляют основу водного питания поймы; именно они обеспечивают поддержание и воспроизводство биоценозов и характерного ландшафта ВАП.

Сравнительные данные расширенного мониторингового обследования водных объектов ООПТ ВАП в конце зимней межени 2014 и 2015 гг. показали следующие остаточные уровни воды, характеризующие минимальное наполнение основных русел (см. диаграмму на рис. 8).

Как видно из диаграммы на рис. 8, остаточное наполнение большинства русел в 2015 г. (итог маловодного половодья 2014 г.) оказалось ниже, чем аналог в 2014 г. (итог среднего по водности последнего десятилетия половодья 2013 г.). Данные еще раз подтверждают неоднородность условий обводнения различных звеньев гидрографической сети и территории поймы в целом и, в то же время, подчеркивают зависимость остаточного наполнения водных объектов ВАП от водности половодий главной реки.

В дополнение к данным диаграммы на рис. 8, сравнивающей условия обводнения объектов в конце зимы и начале весны 2014 и 2015 гг., отметим, что некоторые из них (ер. Поршневка, ер. Боярс-

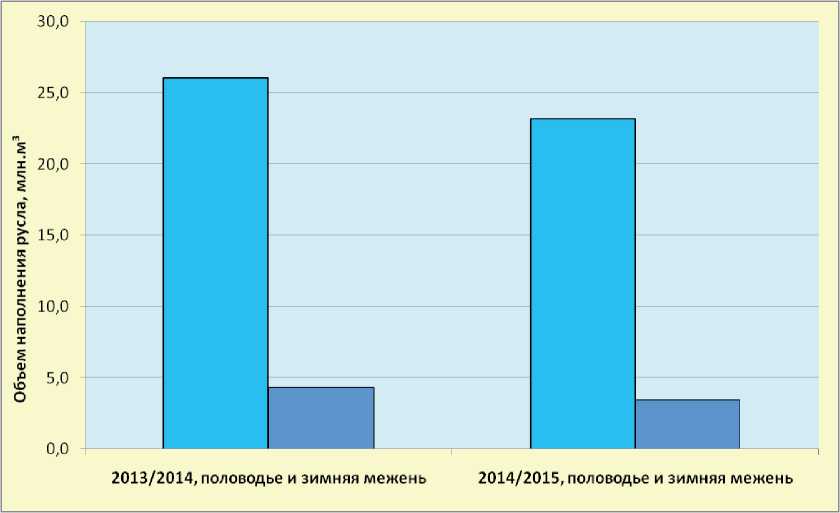

Рис. 9. Изменение объемов наполнения русла Каширинского водного тракта в 2013–2015 гг.

кий, ер. Гусиный, ер. Беляев) полностью пересохли к моменту предполоводной серии мониторинга в 2015 г., но сохраняли остаток водного запаса к моменту аналогичной серии в 2014 г.

Дополнительные расчеты по руслу «Каширинского водного тракта» (далее: КВТ ) в интервале плотин у х. Тутов и х. Булгаков (Засухин), основанные на данных мониторинга и морфометрических исследований, иллюстрируют характер изменения водных ресурсов в русле КВТ (системе ериков Старая Ахтуба – Пахотный – Каширин – Лещев – Булгаков; см. диаграмму на рис. 9).

Данные расчета, иллюстрируемые диаграммой на рис. 9, показывают, что объем водной массы, сохранившийся в русле КВТ (в указанном выше интервале по его длине) к моменту предполовод-ной серии в 2015 г., составлял оценочно 3,4 млн м3 и был заметно ниже, чем в аналогичную серию 2014 г. (4,3 млн м3). В то же время, объемы наполнения русла КВТ на максимуме половодий 2013 и 2014 гг. составляли, соответственно, 26,0 и 23,2 млн м3. Таким образом, главное русло системы потеряло к концу меженного периода 2013/2014 гидрологического года около 83,5% объема обводнения при максимуме половодья (заметим – не от объема стока воды за период!), а в соответствующий период 2014/2015 гг. – около 85,2% (то есть, при уменьшении абсолютной величины объема наполнения на «пике» половодья отмечено увеличение относительной величины (в %) потерь этого объема к концу межени. Потери водной массы здесь определяются объемами испарения и инфильтрации в почво-грун-ты за период (отметим также, что приведенные данные о потерях воды в КВТ хорошо согласуются с аналогичными данными по оз. Сотово, полученными в 2011 г. [8, с. 37-40]). Конечно же, потери воды водными объектами поймы определяются большим набором погодно-климатических, гидрогеологических, почвенно-растительных факторов, а также – факторов антропогенного воздействия на водный объект и прилегающую к нему территорию.

Особая роль в формировании современных условий водного питания принадлежит человеку и его воздействию на гидрографическую сеть и территорию ВАП. Последние десятилетия характеризуются стремительным нарастанием степени антропогенного воздействия на ООПТ, расширением форм такого воздействия и распространением влияния на все ландшафтные урочища поймы. Среди ведущих форм такого воздействия, которые прямо или косвенно ухудшают (или уничтожают) условия водного питания в пойме, отметим в первую очередь:

-

1) создание гидротехнических сооружений (ГТС) плотинного типа на руслах водотоков (а также: лощинах, ложбинах, тальвегах, где возможно образование потоков воды во время половодий), или валов любого функционального назначения на прилегающих территориях;

-

2) отвалы отходов (даже экологически безвредных) и любые перемещения грунта (независимо от вектора перемещения) в руслах водотоков, котловинах озер, водоприемных емкостях лиманов и любых иных участках территории, где в период половодий возможен выход воды и возникновение стока;

-

3) любые формы изменения естественной поверхности почв и растительных покровов (особенно – застройка территории с полным или частичным уничтожением почвенно-растительных покровов, или прокладка дорог любого типа – от асфальтированных и бетонных, до лесных и полевых).

Эти формы деятельности человека наносят наиболее значительный ущерб естественным условиям водного питания поймы, приводят к прямой ландшафтно-экологической деструкции природного комплекса. В качестве примера приведем главную водную систему верхового участка ВАП, центральным стержнем которой является русло КВТ (ерики: Старая Ахтуба – Пахотный – Каширин – Лещев – Булгаков).

Русло системы перегорожено сверху и снизу (у хуторов Тутов и Булгаков, соответственно) нерегулируемыми или ограниченно регулируемыми бетонными плотинами. Высотные отметки гребней этих плотин чаще всего являются барьером, ограничивающим сроки и объемы стока по «тракту» во время половодий. Так, ранее нами отмечался тот факт, что гребень бетонной плотины у истока системы (у х. Тутов) представляет собой подобный барьер («порог начала или прекращения излива») для вод Ахтубы: высота барьера над меженным уровнем рукава, как установило исследование еще в 2004 г., достигает 3,74 м. Поступление воды в КВТ сверху возможно только с началом перелива через бетонный гребень данной плотины [1, с. 94].

Учитывая, что и нижняя плотина является препятствием стоку в системе ериков, между плотинами по сути искусственно сформирован водоем (водохранилище), который способствует сохранению запасов воды в период межени, но препятствует стоку воды в период половодья. Аналогичные комплексы ГТС формируются или уже сформированы на некоторых других водных системах (например, в системе Краснослободского водного тракта, где общее русло перегорожено сразу пятью плотинами).

Следует предполагать, что в условиях прогрессирующего маловодья половодий последних 25 лет, создание подобных комплексов ГТС на руслах ериков есть единственная действенная мера, направленная на сохранение минимальных ресурсов воды, необходимых как для человека, так и для сохранения ландшафтно-экологического комплекса поймы и его биологического разнообразия. Однако в обоих случаях необходимость не ограничивается только «физической» или «химической» водой. Как нужды человека в пойме, так и нужды природного комплекса поймы связаны с наличием природных вод, обладающими необходимыми для воспроизводства качественными показателями. Отметим, что современный этап обводнения территории как раз характеризуется возникновением условий с ростом рисков ухудшения качества природных вод.

В качестве примера можно привести ситуацию с обводнением ерика Судомойки (в составе Краснослободского водного тракта). В условиях малой водности половодий, для сохранения ресурсов водной массы здесь созданы две запирающие русловые плотины у с. Песчанка (в 11,2 и 9,7 км выше устья). В осенний период, незадолго до ледостава, здесь осуществляется т.н. «подкачка» волжских вод, предотвращающая осушение русла, повышающая уровень воды перед началом фазы зимней межени. Однако наличие запирающих плотин у Песчанки, пропуская частично сток воды в период половодья, препятствует и практически полностью приостанавливает сток наносов – как минеральных, так и органогенных. А между тем, берега ерика имеют густую поросль пойменного леса и кустарника, луговых трав – с значительным опадом на дне русла. Перегнивание избыточных масс наносов органического происхождения сопровождается большими затратами растворенного в воде газообразного кислорода, формируя его дефицит – особо заметный в условиях ледостава.

Зимнее обследование ерика в 2015 г. выявило чрезвычайно низкие концентрации растворенного кислорода в воде подо льдом. На ряде вертикалей и горизонтов опробования величина концентрации едва превышала 0,3-0,4 мг/л, что гибельно для большинства гидробионтов.

Выводы и рекомендации. Анализ современных условий водного питания ООПТ ВАП определяет следующие основные выводы.

-

1. Условия водного питания поймы на современном этапе следует считать неудовлетворительными; по основным показателям половодий отмечено сохранение общей тенденции к уменьшению водности; наблюдения за состоянием водных объектов указывают на общее сокращение их водных запасов в межполоводный период.

-

2. Ухудшение ситуации определяется как внутренними (действующими внутри поймы), так и внешними (действующими за пределами поймы, в том числе – на уровне всего речного водосборного бассейна Волги) факторами.

-

3. Уменьшение водности водных объектов ВАП сопровождается ухудшением качественных показателей природных вод, гибельно сказывающемся на состоянии биоценозов и биоразнообразии водных объектов.

Каковы пути решения хронической проблемы, возникшей и усугубляющейся в течение десятилетий современного периода существования уникального природного комплекса?

-

1. Привлечение внимания к проблеме как на локальном (региональном), так и на общегосударственном (федеральном) уровнях.

-

2. Создание и скорейшее практическое воплощение действенной федеральной и региональной концепции управления единым водохозяйственным комплексом Нижней Волги (с Волго-Ахтубинс-кой поймой в его составе), предусматривающей четкой разграничение и контроль различных форм деятельности человека с обязательной ориентировкой на рациональное использование вод Волги и

- безусловное сохранение и воспроизводство уникальных природных комплексов. Концепция должна опираться на решение общебассейновых проблем и регламентировать процесс водопользования в речной долине и пойме Волге с приоритетом экологических задач.

-

3. Усиление экологического контроля в междуречье Волги и Ахтубы; признание приоритетности задач сохранения природной среды территории.

-

4. Создание экологического координационного центра с целью общественной координации и контроля работы, направленной на охрану природной среды Нижней Волги в регионе.

-

5. Создание на постоянной основе мониторинга вод Волго-Ахтубинской поймы.

-

6. Развернуть работу по паспортизации водных объектов поймы; обеспечить обязательность базовых показателей в оценке их водно-экологического состояния.

-

7. Осуществление любых форм практической деятельности в пойме в соответствии с изложенными выше рекомендациями и мерами контроля.

Список литературы Современное состояние и проблемы водного питания Волго-Ахтубинской поймы

- Горяйнов В.В., Филиппов О.В., Плякин А.В., Золотарев Д.В. Волго-Ахтубинская пойма: особенности гидрографии и водного режима. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2004.

- Горяйнов В.В., Филиппов О.В., Плякин А.В., Золотарев Д.В. Экологическая безопасность природно-хозяйственных систем Волго-Ахтубинской поймы: структура и организация мониторинга водного режима. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2007.

- Филиппов О.В., Плякин А.В., Золотарев Д.В., Ананьина М.Н. Режим поверхностного стока на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»./Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Природно-ресурсный потенциал: науч. сб. Волгоград: Центр Оперативной полиграфии, 2004. С. 5-19.

- Филиппов О.В., Плякин А.В., Золотарев Д.В., Бабич Д.Б. Гидроэкологическая характеристика верхнего участка Волго-Ахтубинской поймы/Вестник Московского университета. Сер. 5, География. 2005. № 5. С. 23-28.

- Филиппов О.В. К проблемам маловодности Нижней Волги в 2006 г. И цикличности годового стока воды//Вестник НИИ РПХС ВолГУ. 2006.тВып. 3. С. 69-76.

- Филиппов О.В., Шмакова С.В. Волго-Ахтубинская пойма: итоги половодья 2006 г./Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической безопасности региона: тез. докл. VI Регион. науч.-практ. конф., г. Волжский, 28 нояб. 2006 г. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2006. С. 152-155.

- Филиппов О.В., Кочеткова А.И., Виняр Т.Ю. Современная динамика половодий и водное питание Волго-Ахтубинской поймы/Проблемы и перспективы устойчивого развития региона: VIII регион. науч.-практ. конф., г. Волжский, 29-30 нояб. 2011 г.: сб. ст. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2011. -С. 121-125.

- Филиппов О.В., Солодовников Д.А., Золотарев Д.В., Канищев С.Н. Опыт восстановления деградированных ландшафтов и водных объектов Волго-Ахтубинской поймы: гидрологический аспект/Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11. Естественные науки. 2012. № 2 (4). С. 34-43.