Современное состояние опытных объектов культур дуба восточно-европейской ЛОС

Автор: Краснобаева С.Ю., Ильин Ф.С., Гарипов Н.Р.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Содержание

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Приводятся данные обследований культур дуба черешчатого на опытных объектах, созданных на сплошных вырубках и участках реконструкции погибших дубрав. Установлено, что участки дубовых молодняков и средневозрастных насаждений находятся в хорошем состоянии.

Дуб, лесные культуры, сеянцы, опытные объекты, насаждение, таксационные показатели, реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14336741

IDR: 14336741 | УДК: 630*232

Текст научной статьи Современное состояние опытных объектов культур дуба восточно-европейской ЛОС

Для ссылок:

Краснобаева, С. Ю. Современное состояние опытных объектов культур дуба Восточно-европейской ЛОС [Электронный ресурс] / С. Ю. Краснобаева, Ф. С. Ильин, Н. Р. Гарипов // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2016. – № 4. – С. 13–21. URL:

Д убовые древостои, более чем любая другая формация лесов, претерпели коренные изменения в составе и общем состоянии в результате глубокого распада насаждений по всему ареалу дуба черешчатого. Причины распада дубрав комплексные: это и неблагоприятные климатические факторы – суровые морозы и летние засухи, – и несоответствие способов хозяйствования биологии дуба и природной, особенно генетической, структуре его насаждений [1]. В результате массового усыхания дубовых древостоев в Республике Татарстан почти полностью погибли спелые и приспевающие насаждения, а большинство вырубок возобновилось малоценными породами – березой, кленом и лещиной.

В Республике Татарстан восстановление дубовых насаждений происходит главным образом за счет культур. С целью выбора эффективных способов обработки почвы, схем посадки, качества посадочного материала филиалом ВНИИЛМ Татарской ЛОС (ныне – Восточно-европейская ЛОС) совместно с лесхозами создавались стационарные опытно-производственные объекты лесных культур [2]. Анализ их состояния в настоящее время имеет большое значение для оценки эффективности примененных технологий.

Цель настоящей работы : оценить состояние лесных культур дуба черешчатого, созданных в разные годы по технологиям, разработанным Татарской ЛОС, выявить эталонные участки насаждений дуба и внести рекомендации по совершенствованию технологий искусственного и комбинированного способов его восстановления в условиях Республики Татарстан.

Объекты и методика исследования

Объектами изучения стали опытные и опытно-производственные участки культур дуба в возрасте 12–80 лет. По материалам научных отчётов и сохранившихся архивных данных подобраны опытные и опытно-производственные участки молодняков и средне- и старовозрастных дубовых насаждений на сплошных вырубках и уча- стках реконструкции расстроенных дубрав в Зеленодольском и Лаишевском лесничествах, в Волжско-Камском государственном заповеднике, созданные:

-

а) искусственным или комбинированным способом;

-

б) при разных способах обработки почвы;

-

в) посадочным материалом разного качества; г) с применением различных схем посадки.

Таксационные показатели получены на основе сплошного перечета деревьев на временных пробных площадях и учетных площадках и измерения модельных и учетных деревьев по стандартным методикам [3, 4]. В статье приводится характеристика 7-ми обследованных объектов.

Результаты исследования и обсуждение

Опытные и опытно-производственные участки культур дуба на вырубках

Объект № 1. Опытно-производственный участок культур дуба 2001 г. на площади 12 га в кв. 2 (выд. 8) Айшинского участкового лесничества ГКУ «Зеленодольское лесничество». Создан в дубраве кленово-липовой в ТЛУ D2 путем расчистки зарослей липы и клена полосами 7 и 10 м с оставлением кулис такой же ширины. Культуры заложены 2-летними сеянцами вручную под меч Колесова в плужные борозды ПКЛ-70 по схеме 2,5 х 0,6 м, густота посадки - 6,7 тыс. шт./га. В культурах проводили агротехнический уход и прочистку интенсивностью 20 %. Согласно данным обследования 2013 г., состояние культур удовлетворительное (таблица).

Объект № 2. Культуры дуба 1959 г. на площади 3,7 га в кв. 72 (выд. 48) Айшинского лесничества. Созданы посевом желудей под лопату в полосы, борозды, площадки, выкопанные вручную, в дубраве припойменной в ТЛУ D2 с целью сравнительного анализа разных способов обработки почвы: I – полосами с помощью фрезы ФЛН-3; II – бороздами плугом ПКБ-56; III – площадками 0,5х0,5 м (контроль). Согласно данным обследования культур в возрасте 53 лет (табли- ца, рис. 1 и 2), лучшими по комплексу лесоводст-венно-таксационных показателей являются варианты I и III – культуры, созданные на полосах, после обработки почвы фрезой и при посеве в площадки, выкопанные вручную с помощью лопаты. В этих вариантах древостой имеет оптимальную полноту (0,82 и 1,0 соответственно), сохранность дуба (20 и 14 %) выше, чем в варианте с плужной обработкой почвы, в составе преобладает дуб (6–8 ед.). В варианте II культуры дуба заглушены порослевой липой. В целом состояние объекта удовлетворительное.

Объект № 3. Культуры дуба 1950 г. на площади 1,25 га в кв. 148 (выд. 15) Айшинского лесничества. Созданы на свежей вырубке дубравы осоковой, на супесчаной почве в типе лесорастительных условий С2 с целью определения оптимальных размеров площадок при гнездовом посеве желудей.

Культуры созданы в 3-х вариантах посевом желудей в площадки размером: 1,0 x 1,0 м; 1,5 х 1,5 м; 2,0 х 2,0 м. К настоящему времени на объекте сформировалось насаждение смешанного состава с преобладанием дуба (7Д1В2Лп ед.Кл,Б), со средними высотой 17 м и диаметром – 24 см, запасом – 246 м3/га и полнотой – 0,8 (рис. 3). Разницы в таксационных показателях древостоя по вариантам в настоящее время не наблюдается. В целом состояние насаждения удовлетворительное, хотя встречаются единичные деревья дуба с морозобоиной.

Опытный объект № 4. Культуры дуба на лесной поляне на площади 0,19 га в кв. 86 (выд. 17) Раифского лесничества (ныне Волжско-Камский государственный заповедник). Созданы посевом желудей весной 1932 г. в плужные борозды с целью изучения влияния рубок ухода на состав насаждения в двух вариантах: секция А – контрольная, секция В – опытная (с рубками ухода). Обследование 2013 г. показало, что в секции В дуб составляет 4 ед. по запасу, в секции А он полностью выпал из состава (таблица). Состояние культур оценивается как неудовлетворительное, однако объект не потерял научного значения, здесь необходимо провести рубки ухода, восстановить границы, заменить столбы.

Рис. 1. 53-летние культуры дуба на объекте № 2, вариант I (обработка почвы фрезой ФЛН-3)

Рис. 2. То же, вариант III

(посев желудей в площадки ручной выкопки)

Объект № 5. Культуры дуба 1974 г. на площади 0,3 га в кв. 30 (выд. 37) Лаишевского лесничества. Созданы на свежей вырубке дубравы липовой, на суглинистой почве в типе лесорастительных условий D2 с целью разработки ГОСТ на саженцы. Культуры созданы механизированной (СБН-1) посадкой 2-летних сеянцев в плужные борозды по схеме 2,5 х 0,7 м в 4-кратной повторности в трех вариантах по диаметру корневой шейки: I – 2–4 мм; II – 4–6 мм; III – больше 6 мм. В культурах проведены агротехнические уходы, но в дальнейшем они были сильно повреждены лосями, заморозками, грибными болезнями. Об-

Таблица. Лесоводственно-таксационная характеристика культур дуба на опытных объектах

Культуры дуба на участках реконструкции погибших и расстроенных дубрав

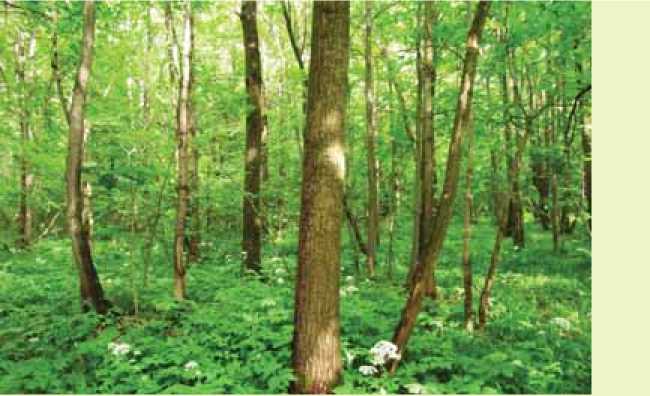

Объект № 6. Опытные культуры дуба на участке реконструкции порослевого молодняка березы и осины в кв. 149 (выд. 8) Айшинского лесничества на площади 7,5 га. По прорубленным коридорам шириной 2,0 м весной 1954 г. высеяны желуди в площадки 0,5х0,5 м чистыми рядами через 4 м. Лесоводственными уходами порослевое мягколиственное насаждение реконструировано в хозяйство на дуб. В настоящее время на участке сформировано смешанное насаждение с преобладанием дуба в составе (см. таблицу, рис. 5).

Рис. 3. 62-летние культуры дуба на объекте № 3

Опытный объект № 7. Культуры дуба на участке реконструкции погибших дубрав на площади 33,5 га в кв. 105 (выд. 9, 14, 20) Пестречин-ского лесничества. В 1988 г. осуществлена расчистка зарослей лещины и клена остролистного коридорами (полосами) шириной 4, 6, 8 и 12 м с оставлением кулис такой же ширины. Весной 1989 г. почва во всех коридорах прокультивирована, а затем в разных вариантах выполнены посевы желудей и высажены сеянцы ели. В настоящее время чистые культуры дуба (варианты I и II) наиболее близки к эталонным насаждениям (см. таблицу, рис. 6 и 7). В вариантах смешения с елью (III, IV, V) дуб имеет меньшую высоту (5,4–6,2 м) и меньший средний диаметр (6,5–7,5 см) (рис. 8).

Рис. 4. Фрагмент сохранившихся культур дуба на объекте № 5

* **

Анализ экспериментальных данных показал, что обследованные объекты лесных культур дуба в основном находятся в удовлетворительном состоянии. На тех объектах, где к настоящему времени сформировалось смешанное разновозрастное насаждение, состояние дуба хорошее, встречаются только единичные деревья с морозобоиной (объекты № 3 и 6). Положительные результаты получены:

Рис. 5. Общий вид насаждения на объекте № 6

-

✓ при посадке 2-летних сеянцев в плужные борозды ПКЛ-70 по схеме 2,5 х 0,6 м на 7- и 10-метровых полосах с оставлением кулис такой же ширины;

-

✓ при посеве желудей в полосы после их дополнительного фрезерования;

Рис. 6. 17-летние культуры дуба на объекте № 7, вариант I (полоса – 4 м, 1 ряд – Д)

-

✓ при посеве желудей в площадки, выкопанные вручную.

Таксационные показатели 17-летних культур дуба, созданных чистыми рядами на участках реконструкции расстроенных дубрав в ТЛУ D2, превышают аналогичные показатели культур, созданных в смешении с елью.

Рис. 7. Культуры дуба на объекте № 7, вариант II (полоса – 6 м, 2 ряда – Д)

На основании изучения таксационных показателей древостоев выявлены эталонные участки культур: созданные комбинированным способом по промышленной технологии (объект № 1) и участки культур на опытных объектах по реконструкции малоценных молодняков, возобновившихся на вырубках и рединах после рубки усохших насаждений дуба (варианты I и II на объекте № 7). На этих объектах целесообразно провести генетико-селекционную оценку насаждений, выделить семенные и плюсовые деревья дуба, чтобы в дальнейшем использовать их семенное и вегетативное потомство в лесокультурной практике.

Вместе с тем часть опытных объектов, на которые есть документация (например, объект № 5), потеряла свое научное значение, поскольку культуры не были своевременно обеспечены ле-соводственными уходами. Натурные обследования показали, что состояние дуба на них неудовлетворительное, наблюдается его вытеснение порослевой липой, высокая степень повреждения морозом, животными и грибными болезнями.

Рис. 8. Культуры дуба на объекте № 7, вариант IV (полоса – 8 м, 3 ряда – Е-Д-Е)

Как указывал Г. Ф. Морозов [5], первым и основным принципом лесоводства является создание и поддержание устойчивости лесных насаждений. Это – важное условие для осуществления идеи постоянства лесопользования, особенно в лесах экологического и рекреационного назначения, преобладающих в малолесных регионах Среднего Поволжья. Природная устойчивость лесных популяций обеспечивается за счет полиморфизма, выявление и сохранение которого является вторым важным принципом лесоводства. Соблюдать это требование особенно необходимо для пород, произрастающих на границе ареала.

В Республике Татарстан такими породами являются дуб, ель, пихта, насаждения которых наиболее подвержены влиянию экстремально неблагоприятных природных и антропогенных факторов. На основании многолетнего опыта исследования лесов Среднего Поволжья К. В. Крас-нобаевой предложен системный подход к организации и ведению лесного хозяйства в зоне хвойно-широколиственных лесов и лесостепи, основной концепцией которого является восстановление коренных формаций лесов с их сложной естественной структурой. В частности, разработаны способы естественного восстановления насаждений дуба в Республике Татарстан с учетом внутренней микроценотической структуры насаждений [6, 7]. Эти результаты необходимо использовать при комбинированном лесовосстановлении дубовых насаждений. Для повышения устойчивости к неблагоприятным факторам новые насаждения следует создавать на генетико-селекционной основе, используя потомство плюсовых деревьев из генетических резерватов и плюсовых насаждений, формировать их смешанными по составу и сложными по форме, с максимальным использованием потенциала естественного семенного возобновления дуба и сопутствующих пород.

Заключение

По результатам проведенных исследований нами отобраны эталонные объекты и варианты культур дуба на опытных объектах Восточно-европейской ЛОС, опыт создания которых может быть использован в настоящее время для разработки методов восстановления дубовых насаждений в Республике Татарстан.

Список литературы Современное состояние опытных объектов культур дуба восточно-европейской ЛОС

- Краснобаева, К. В. Генетико-селекционая основа восстановления устойчивых коренных формаций лесов Среднего Поволжья/К. В. Краснобаева, С. Ю. Краснобаева//Лесн. хоз-во. -2008. -№ 2. -С. 34-36.

- Мгебров, Г. Г. Рекомендации по агротехнике создания и выращивания лесных культур на вырубках в ТАССР/Г. Г. Мгебров, Н. А. Миронов. -Казань, 1984. -18 с.

- Полевой справочник лесоустроителя/Е. И. Лимонов, Ю. Н. Полянский, В. И. Сухих, Л. А. Чернышова. -Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1966. -172 с.

- Массовые таблицы обьёмов и сортиментов для лесов Татарской АССР. -Казань: Татполиграф, 1938. -60 с.

- Морозов, Г. Ф. О лесоводственных устоях/Г. Ф. Морозов//Избранные труды. -М., 1970. -С. 459-474.

- Краснобаева, К. В. Системный подход в исследовании, организации и ведении хозяйства в лесах хвойно-широколиственной подзоны и лесостепи на примере лесов Татарстана/К. В. Краснобаева//Проблемы лесного хозяйства Среднего Поволжья и пути их решения. -Пушкино, 2001. -С. 10-19.

- Краснобаева, К. В. Способы естественного восстановления дуба в Республике Татарстан/К. В. Краснобаева, И. К. Сингатуллин, Х. Г. Мусин//Там же. -С. 59-71.