Современное состояние почв лесных питомников Ленинградской области

Автор: Дурова А. С., Фетисова А. А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесные культуры

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Состояние почв лесных питомников является одним из лимитирующих факторов, оказывающих влияние на выход стандартного посадочного материала. В статье приводится комплексная оценка состояния почв в семи лесных питомниках, расположенных на территории Ленинградской обл. Изучены агрохимические параметры и дана характеристика зараженности почв фитофлорой и энтомовредителями.

Лесные питомники, агрохимические характеристики почв, фитофлора, энтомовредители

Короткий адрес: https://sciup.org/143170877

IDR: 143170877 | УДК: 631.584.9; | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.1.03

Текст научной статьи Современное состояние почв лесных питомников Ленинградской области

Для ссылок: –3083.2020.1.03

Дурова, А. С. Современное состояние почв лесных питомников Ленинградской области / А. С. Дурова, А. А.

Фетисова. – Текст : электронный // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2020. – № 1. – С. 31–39. URL:

Н а территории Российской Федерации в лесных питомниках, занимающих около 13 тыс. га, для лесокультурных работ ежегодно выращивают более 600 млн сеянцев и саженцев хвойных пород. Почвы питомников нуждаются в систематической оценке состояния в целях коррекции показателей их плодородия. Изучению вопросов, связанных с почвами и их лесорастительными свойствами, посвящено много научных трудов [1–6].

Следует отметить, что выращивание сеянцев и саженцев хвойных пород имеет ряд особенностей, отличающих их от выращивания прочих культур. Так, корневые эксудаты хвойных заметно подкисляют почву, вследствие чего снижается доступность питательных веществ из почвенного поглощающего комплекса (ППК) [4]. При выкопке посадочного материала часть почвы, необходимая для лучшего роста и успешной приживаемости сеянцев, удаляется [7–9]. Кроме того, на полях питомников, в связи с многолетним использованием почв без изменения ротаций севооборота, наблюдается ухудшение структуры почвы, резкое снижение содержания гумуса, повышенное вымывание минеральных форм азота, что в итоге приводит к деградации почвенного покрова.

Не менее важная проблема – зарастание полей питомников сорной растительностью, которая оказывает отрицательное влияние на рост и развитие сеянцев хвойных пород. Систематическое использование гербицидов позволяет избавиться от нежелательной травянистой растительности, однако это оказывает негативное воздействие на жизнедеятельность полезных микроорганизмов в почве, в результате чего не исключается вероятность снижения плодородия почвы или накопления в ней пестицидов.

Использование в севообороте монокультур требует строгого контроля за вредителями для предотвращения вспышек заболеваний. При смене культур в ротациях севооборотов необходимо принимать во внимание наличие вредителей культуры-предшественника.

Цель настоящей работы – оценить состояние почв лесных питомников Ленинградской обл. и составить рекомендации по улучшению плодородия этих почв. В процессе исследований были решены следующие задачи: выполнен агрохимический анализ образцов почв питомников, проведены исследования почвы на наличие заражения фитофлорой и энтомовредителями.

Методики и объекты исследований

Агротехнические характеристики почв устанавливали по результатам анализов почвенных образцов, которые проводили с использованием соответствующих ГОСТ [10–17]. Работы выполнены лабораторией почвенно-химического отдела филиала ФБУ «Рослесозащита» – ЦЗЛ Ленинградской обл.

Заражение энтомовредителями и фитофлорой определяли в процессе полевых исследований и по отобранным образцам почвы. С этой целью использованы различные методики и справочные материалы [18–26].

Для оценки состояния почв было выбрано 7 лесных питомников в участковых лесничествах Ленинградской обл.: Лодейнопольском (Лодей-нопольского центрального лесничества), Сясь-строевском (Волховского центрального лесничества), Пригородном (Тихвинского центрального лесничества), Лужском (Лужского центрального лесничества), Свирском и Гонгинском (Подпорож-ского центрального лесничества), Кривковском (Приозерского центрального лесничества). Все питомники организованы с целью выращивания посадочного материала для выполнения лесокультурных работ и озеленения населенных пунктов. Питомники неорошаемые. Почвы дерново-подзолистые песчаные. Питомники размещены на различных площадях – от 18,4 га (Свирское участковое лесничество) до 141,83 га (Пригородное участковое лесничество).

Результаты и обсуждение

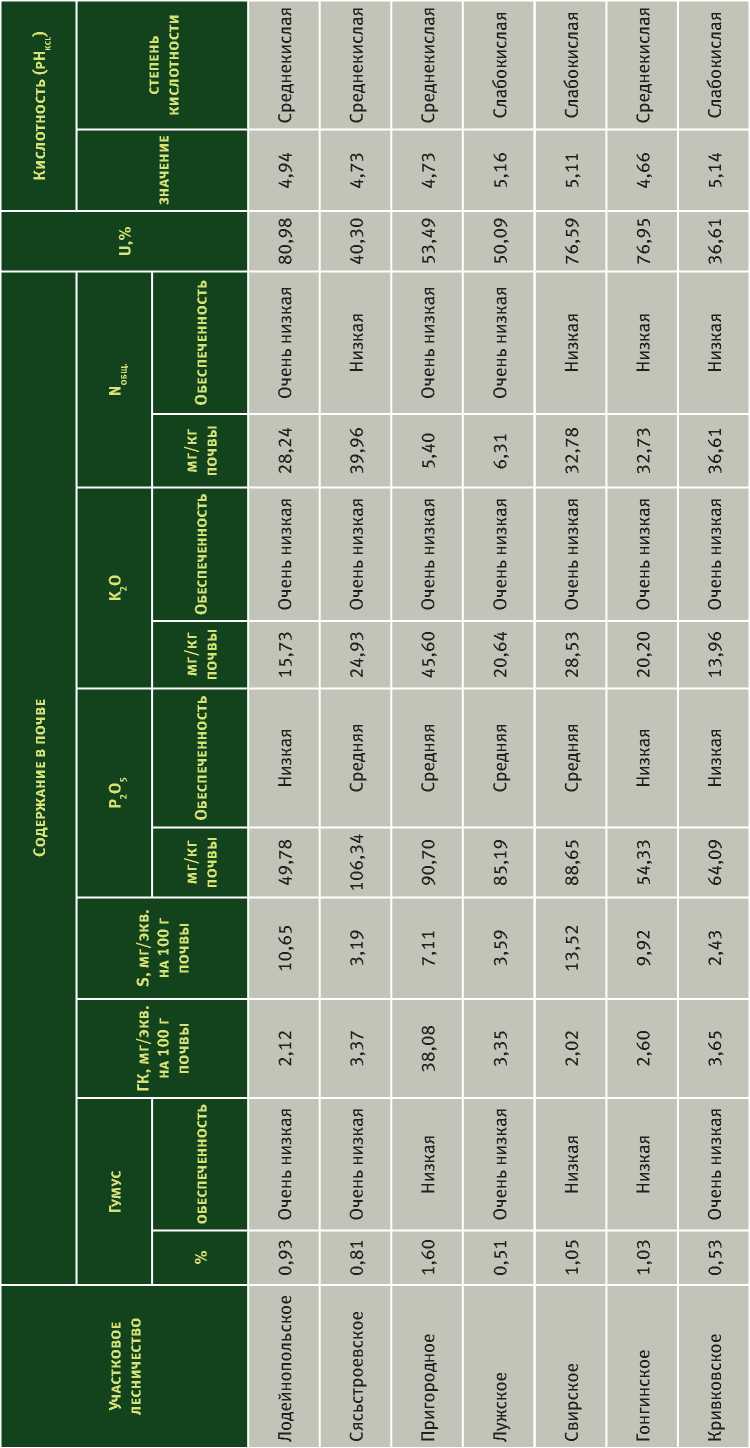

Усредненные значения агрохимических показателей плодородия почв питомников представлены в таблице.

Агрохимическая характеристика почв полей питомников Ленинградской обл.

о

CZ)

л

Оптимальному росту сеянцев и саженцев хвойных пород отвечают супесчаные почвы для сосны и легкосуглинистые – для ели, со слабокислой реакцией почвенного раствора (рНKCl = 5–5,5) и содержанием подвижного фосфора и калия 15–20 мг/100 г почвы (по Кирсанову), гумуса – более 3%. Только на почвах с такими характеристиками можно увеличить выход стандартного посадочного материала в лесных питомниках.

Обеспеченность гумусом полей лесных питомников варьирует от очень низкой до низкой, почвы характеризуются средне- или слабокислой реакцией среды, а также недостаточным содержанием азота и калия. Лишь несколько питомников достигают средних показателей по обеспеченности почв фосфором. Следовательно, на основании лабораторных анализов можно сделать вывод, что почвы исследуемых питомников характеризуются низкой степенью плодородия.

При обследовании зараженности почв полей питомников фитофлорой и энтомовредителями установлено, что загнивание семян и проростков, полегание и увядание всходов вызвано несовершенными грибами из родов Fusarium, Alternaria, Botrytis, Rhizoctonia, Pythium, Verticillium. Наиболее частыми возбудителями фузариоза являются грибы рода Fusarium.

В состав группы энтомовредителей питомников входит большое число видов, сильно различающихся между собой типом питания и характером причиняемого вреда, образом жизни и особенностями экологии. По эколого-хозяйственным особенностям и образу жизни их можно разделить на 2 основные подгруппы: вредные почвообитающие насекомые (вредители корней) и вредители надземных частей растений. По мере роста и развития древесных растений разные виды и группы вредителей последовательно сменяют друг друга, но часто могут вредить и совместно.

Ниже приведена характеристика зараженности почв полей питомников фитофлорой и энтомовредителями в лесничествах. Во всех

|

Лодейнопольское |

Выявлены личинки второго и третьего возрастов майского хруща. Степень распространения в пределах 10–35% общей площади питомника |

|

Сясьстроевское |

Выявлена средняя и сильная степень заражения почвы фузариозом. Установлено заражение вертициллезом от средней до сильной степени Единично наблюдаются паразитный гриб рода Alternaria и гриб рода Botrytis , а также обнаружен гриб рода Pythium Выявлены личинки майского хруща третьего возраста |

|

Пригородное |

Выявлено заражение почвы фузариозом от слабой до сильной степени и вертициллезом от средней до сильной степени На части площади выявлен паразитный гриб рода Alternaria , единично встречается паразитный гриб рода Botrytis Кроме того, на части площади обнаружены личинки майского хруща второго возраста |

|

Лужское |

Выявлено заражение почвы фузариозом от слабой до сильной степени. Часть площади заражена вертициллезом от средней до сильной степени Единично наблюдается паразитный гриб рода Alternaria В питомнике отмечено заражение фузариозом – наиболее опасной болезнью посадочного материала хвойных пород Из энтомовредителей выявлены личинки майского хруща второго возраста на 20–35% площади питомника |

|

Свирское |

Выявлено заражение почвы фузариозом в слабой и средней степени, а также вертициллезом в слабой и сильной степени Единично наблюдается паразитный гриб рода Alternaria Выявлены личинки майского хруща второго и третьего возраста на 10–35% площади питомника |

|

Гонгинское |

Выявлено заражение почвы фузариозом от слабой до сильной степени Вертициллез распространен повсеместно от слабой до сильной степени заражения Единично выявлен паразитный гриб рода Alternaria В питомнике почвенных энтомовредителей не выявлено |

|

Кривковское |

Степень заражения почвы фузариозом от слабой до сильной, вертициллезом – от средней до сильной Встречается паразитный гриб рода Alternaria Выявлены личинки майского хруща разных возрастов на 25–45% площади питомника |

обследованных питомниках выявлено сильное заражение сапрофитной флорой. Чаще всего встречаются сапрофитные грибы – Penicillium, Trichoderma, Mucor, Rhizopus, Zygorrhynchus . Повсеместно зафиксированы паразитные грибы родов Fusarium и Verticillium , которые вызывают полегание сеянцев.

На участках, где выявлено заражение энто-мовредителями, необходимо снизить численность майского хруща с помощью истребительных мероприятий.

Выводы и рекомендации

-

1. Агрохимические свойства почв Ленинградской обл. не оптимальны для роста сеянцев хвойных пород. Для нормализации роста растений необходимо провести комплекс мелиоративных мероприятий. Наиболее результативным считается внесение в пары навоза в дозе 30–40 т/ га. Сразу после внесения навоз должен быть запахан в почву. Хорошее удобрение – проветренный торф, лучше низинный. Дозы внесения органических удобрений зависят от содержания гумуса в пахотном слое, гранулометрического состава почв и вида удобрений. Фосфорные и калийные

-

2. На площади всех питомников выявлено сильное заражение сапрофитными грибами – Penicillium, Trichoderma, Mucor, Rhizopus, Zygorrhynchus . Очаги полегания растений рекомендуется обрабатывать фунгицидами с захватом по 0,5 м в обе стороны от посевной строки с целью предотвращения их дальнейшего распространения. При необходимости обработку повторяют.

удобрения следует вносить под зяблевую вспашку, чтобы исключить их вымывание.

Во всех отделениях питомников при средней заселенности почвы личинками майского хруща в количестве до 0,5 шт./м2 старшего возраста и до 1,0 шт./м2 младшего можно ограничиться проведением агротехнических мероприятий. При большей заселенности в посевных отделениях необходимо проводить сплошную протравку почвы инсектицидами одновременно со вспашкой не позднее августа предшествующего посеву года. Сплошную протравку почвы инсектицидами в этих отделениях проводят при плотности личинок не менее 8 шт./м2 младшего возраста или 3 шт./м2 старшего возраста. Срок обработки почвы – не позднее августа. При промежуточных значениях плотности личинок в этих отделениях проводят химическую обработку корневых систем саженцев или черенков перед их посадкой.

Список литературы Современное состояние почв лесных питомников Ленинградской области

- Романчук, А. В. Некоторые свойства почв и повышение их плодородия в посевном отделении сосны обыкновенной в открытом грунте лесных питомников / А. В. Романчук // Тр. БГТУ. - 2016. - № 184. - С. 129-133.

- Бобринев, В. П. Агротехника выращивания сеянцев ели сибирской в Забайкальском крае / В. П. Бобринев // Лесной журнал. - 2017. - № 357 (3) - С. 70-77.

- Кабанова, С. А. Результаты предпосевной обработки семян сосны обыкновенной стимуляторами роста / С. А. Кабанова // Лесотехнический журнал. - 2017. - № 26 (2). - С. 75-83.

- Якимов, Н. И. Пути повышения плодородия почв лесных питомников / Н. И. Якимов // Тр. БГТУ. - 2012. - № 184. - С. 216-218.

- Однополова, И. С. Агротехника выращивания сеянцев хвойных пород в питомнике волжского лесничества / И. С. Однополова // Эпоха науки. - 2017. - № 9 - С. 169-182

- Чурагулова, З. С. Черноземы оподзоленные и изменение лесорастительных свойств при выращивании посадочного материала / З. С. Чурагулова, Ф. В. Садыкова // Лесной вестник. - 2002. - № 3 - С. 116-128.

- Кузнецов, А. А. Опыт производства посадочного материала в объединении "Русский лес" / А. А. Кузнецов, М. Н. Лысич // Изв. высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. - Сер.: Технические науки. - 2007. - № 1. - С. 110-111.

- Проказин, Н. Е. Механизация выкопки и сортировки посадочного материала в лесных питомниках / Н. Е. Проказин, В. И. Казаков, Е. Н. Лобанова // Лесохоз. информ. - 2017. - С. 34-45.

- Посадочный материал для создания древесных насаждений на постагрогенных землях / А. В. Жигунов, Д. А. Данилов, В. Ю. Неверовский, О. О. Эндерс // Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. тр. - 2016. - С. 96-100.

- ГОСТ 12536-79. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. - М.: Изд-во стандартов, 1979. - 16 с.

- ГОСТ 26107-84. Методы определения общего азота. - М.: Изд-во стандартов, 1984. - 8 с.

- ГОСТ 26212-91. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 8 с.

- ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 6 с.

- ГОСТ 27821-88. Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена. - М.: Изд-во стандартов, 1988. - 5 с.

- ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО. - М.: Изд-во стандартов, 1985. - 6 с.

- ГОСТ 26207-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 6 с.

- ГОСТ 13056.5-76. Семена деревьев и кустарников. Методы фитопатологического анализа. - М.: Изд-во стандартов, 1976. - 86 с.

- Соколова, Э. С. Лесная фитопатология / Э.С Соколова, И. Г. Семенкова. - М.: Лесн пром-сть, 1981. - 480 с.

- Защита леса от вредителей и болезней: справочник / А. Д. Маслов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1988. - 413 с.

- Степанов, К. М. Грибные эпифитотии: Введ. в общую эпифитотиологию грибных болезней растений / К. М. Степанов. - М.: Сельхозиздат, 1961. - 471 с.

- Трейвас, Л. Ю. Болезни и вредители хвойных растений: атлас-определитель / Л. Ю. Трейвас. - М.: Фитон+, 2010. - 144 с.

- Ролл-Хансен, Ф. Болезни лесных деревьев / Ф. Ролл-Хансен, Х. Ролл-Хансен; Под ред. В. А. Соловьева. - СПб.: СПБ ЛТА, 1998. - 120 с.

- Черемисинов, Н. А. Грибы и грибные болезни деревьев и кустарников: Справочное пособие для определения грибов по растениям-хозяевам / Н. А. Черемисинов, С. Ф. Негруцкий, И. И. Лешковцева; под ред. проф. Н. А. Черемисинова. - М.: Лесн. пром-сть, 1970. - 246 с.

- Райлло, А. И. Грибы рода фузариум / А. И. Райлло; под ред. д-ра биол. наук М. В. Горленко. - М.: Гос. изд-во с.-х. лит., 1950. - 415 с.

- Наумов, Н. А. Методы микологических и фитопатологических исследований: учеб. пособ. / Н. А. Наумов. - М.-Л.: Сельхозгиз. Ленингр. отд-ние, 1937. - 352 с.

- Определитель грибных болезней деревьев и кустарников / И. И. Журавлев, Т. Н. Селиванова, Н. А. Черемисинов. - М.: Лесн. пром-сть, 1979. - 375 с.