Современное состояние предметно-пространственной среды участков детских дошкольных учреждений

Автор: Ушакова Людмила Михайловна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 3 (94), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется современное состояние предметно-пространственной организации участков детских дошкольных учреждений (ДДУ). Определены требования к планировочному решению территории, взаимосвязи функциональных элементов участка, формированию игровых площадок, игровому оборудованию

Участок дду, предметно-пространственная среда, тематические и специализированные площадки, игровое оборудование

Короткий адрес: https://sciup.org/14749432

IDR: 14749432 | УДК: 711.57

Текст научной статьи Современное состояние предметно-пространственной среды участков детских дошкольных учреждений

В данной статье автор обращает внимание на проблему организации предметно-пространственной среды участков детских дошкольных учреждений, формирование которой на должном уровне обеспечивает наилучшие условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста и целенаправленного педагогического процесса. Воспитательное воздействие среды, окружающей ребенка на участке ДДУ, определяется всеми входящими в нее компонентами – собственно участок, его планировочное решение, взаимосвязь функциональных элементов участка, ландшафт, игровое оборудование и благоустройство.

Несмотря на то, что в последние десятилетия в нашей стране многое изменилось в лучшую сторону в различных сферах жизни людей, в организации участков ДДУ практически не произошло никаких изменений. Все те же убогие теневые навесы, которые практически не используются во время прогулок, то же устаревшее игровое оборудование из дерева или бетона, та же не организованная для игр, физического развития и обучения территория. Постоянное недофинансирование дошкольных учреждений привело к тому, что на участках используется в основном «доперестроечное» игровое и спортивное оборудование, которое из года в год ремонтируется и красится. В век современных технологий, компьютеров, информации участки ДДУ производят унылое впечатление. Их предметно-пространственная организация никак не способствует процессам оздоровления, обучения и воспитания подрастающего поколения – будущего России.

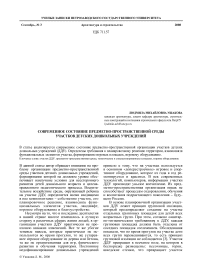

В основе планировочной организации участков ДДУ лежит принцип групповой изоляции, который предопределяет создание на участке отдельных групповых площадок для детей всех возрастных групп. При этом, согласно санитарно-гигиеническим требованиям к ДДУ, каждая групповая площадка должна быть отделена от соседних площадок озеленением. Обследования показали, что во время прогулок на участке дети всех групп перемешиваются, то есть принцип групповой изоляции не соблюдается [3]. Участок ДДУ превращен в песчаное поле, на котором в беспорядке размещены: песочницы, горки, шведские стенки, что превращает участок в унылую череду однотипных игровых элементов. Во многих ДДУ нет физкультурных площадок со специальным набором спортивного оборудования для проведения спортивных игр и соревнований.

ЦНИИЭП учебных зданий еще в 1984 году [2] внес предложения по архитектурнопланировочной организации участков яслей-садов, созданию специализированных и тематических площадок для детей дошкольного возраста, предметно-пространственной среды игровых площадок, определил требования к элементам игрового оборудования. Согласно рекомендациям, изолированные групповые площадки предусматриваются только для детей ясельного и младшего дошкольного возраста и дифференцируются по площади в зависимости от возраста детей: от 1 года до 2 лет – 100 м2, от 2 до 3 лет – 150 м2, от 3 до 4 лет – 180 м2. Учитывая особенности психофизиологического развития детей данного возраста, для которых основным видом деятельности является предметная (пересыпание, перекладывание, формование), предметно-пространственная организация групповых площадок требует создания зон: для подвижных игр, игр с песком, с дидактическими игрушками, занятий по развитию речи.

Групповые площадки для детей от 4 до 7 лет площадью 220 м2 предложено заменить на тематические и специализированные по видам деятельности детей. В составе тематических площадок могут быть: «космическая», «морская», «строительная», «приключенческая», «русское городище», а в специализированных – физкультурная, площадка для изучения Правил дорожного движения (ПДД), изодеятельности и занятий, площадка с движущимися игровыми устройствами (качели, качалки-балансиры, карусели, «беличьи колеса» и т. д.). Тематические и специализированные площадки не закрепляются конкретно за каждой дошкольной группой. Предполагалось, что их использование определится необходимостью смены занятий или игр между группами детей.

Рис. 1. Планировочные решения участка ДДУ на 14 групп

В зависимости от вида деятельности дошкольников, тематические и специализированные площадки можно разделить на три вида:

-

• площадки для физических упражнений и спорта, приключенческих и подвижных игр (физкультурная, «приключенческая», площадка с движущимися игровыми устройствами, «зеленая лужайка»);

-

• площадки для сюжетно-ролевых игр («морская», «космическая», «русское городище»);

-

• площадки для тихих творческих игр и занятий («театральная», «строительная», площадка для изодеятельности).

Задача предметно-пространственной организации игровой площадки усложняется необходимостью интеграции ряда деятельностей на относительно небольшой территории – 100 м2, 150 м2, 180 м2. Исходя из этого, следует определить принципы организации предметнопространственной среды игровых площадок:

-

• деление игровых площадок в соответствии с основными видами деятельности на функциональные зоны с оборудованием, обеспечивающим проведение разных видов деятельности;

-

• геометрические параметры функциональных зон должны отвечать эргономическим требованиям – соответствие игрового пространства, элементов оборудования антропометрическим особенностям детей каждой возрастной группы и количеству участников данной деятельности;

-

• для проведения полноценной учебно-воспитательной работы с детьми необходимо обеспечить короткие связи между элементами оборудования в пределах зоны.

На игровых площадках младших дошкольных групп необходимо выделять функциональные зоны: для игр с песком, игр с дидактическими и сюжетными игрушками, сюжетных, строительных и подвижных игр.

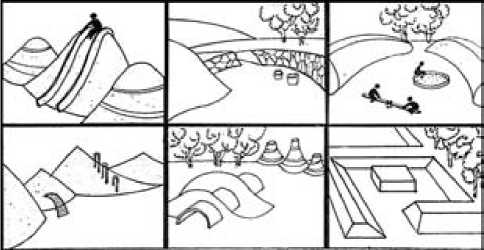

В отличие от игровых площадок младших дошкольных групп, предметно-пространственная организация которых предусматривает проведение всех видов деятельности, игровые площадки детей старшего дошкольного возраста имеют специализацию и тематическую направленность, определяемые ведущим типом деятельности. Таким образом, для создания полноценной игровой среды площадки необходимы такие объемнопланировочные решения, которые позволяют создавать различные пространственные структуры, горизонтальные и вертикальные поверхности, емкости, игровой ландшафт и т. п.

Разнообразие игрового пространства может быть выражено количеством соответствующим образом оборудованных зон различного назначения, их функциональной взаимосвязью и размерами. Это достигается путем членения игрового пространства в горизонтальной и вертикальной пло скостях, например, использованием взаимно-пересекающихся плоскостей-стенок, ширм, экранов, игрового оборудования, которые образуют обособленные пространства в пределах игровой площадки. При такой организации важным условием является сохранение визуальной связи всех частей игрового пространства. Разделение функциональных процессов по вертикали, то есть в разных уровнях, но в пределах единого игрового пространства, достигается террасированием площадки, созданием искусственного рельефа, использованием соответствующего оборудования [4; 128–132].

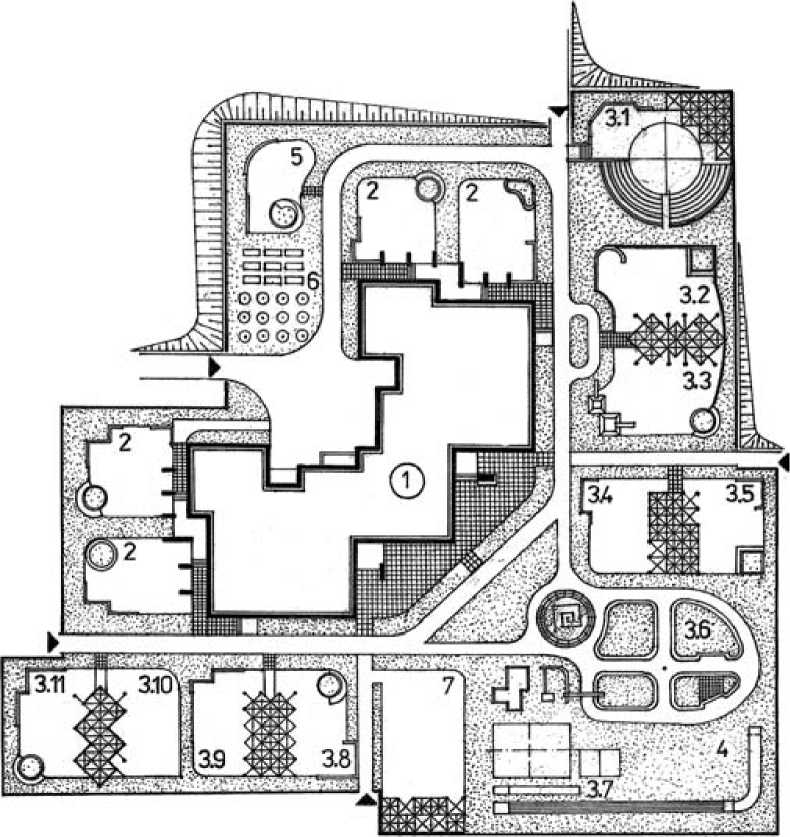

Предметно-пространственная среда игровых площадок может быть представлена различными системами группировки функциональных зон: ячейковой, коридорной, анфиладной, зальной. Выбор той или иной системы определяется характером деятельности на площадке и их последовательностью.

Ячейковая система организации игровых площадок характерна для внутренне завершенных, функционально независимых зон. Каждая зона имеет пространственную организацию, не связанную с пространственной организацией других зон. Данная система может быть использована на площадке для сюжетно-ролевых игр, где формируются зоны для игр в «дом», «школу», «больницу», «магазин».

Коридорная система организации функциональных зон характерна для игр, в которых отдельные элементы игрового процесса связаны общим сюжетом. Зоны в данном случае визуально не изолированы и имеют общую линейную коммуникацию. Коридорная система может лечь в основу организации площадок «русское городище», «приключенческая», «космическая».

Анфиладная система предполагает определенную последовательность в развитии игрового сюжета с обязательным кульминационным моментом в конце игры. Такая система позволяет формировать игровые зоны в определенной последовательности, раскрываться в пространстве и во времени. Анфиладная система организации может быть использована для площадок «космическая» и «морская».

Зальная композиция игровой площадки наиболее приемлема для функциональных процессов, требующих больших нерасчлененных площадей. Данная система формирует единое пространство площадки с условно выделенными игровыми зонами, подразумевает свободное течение игры без строгого соблюдения сюжета и возвращения к начальной стадии игры. Прерывистая преграда разграничивает пространство площадки и не препятствует перемещению детей из одной зоны в другую в процессе игры. Подобная организация пространства позволяет создать условия для такой деятельности, которая не нуждается в жестком разделении. Данная система подходит для площадок: «строительная», площадка для изотворчества и занятий, «зеленая лужайка».

Рис. 2. Системы группировки функциональных зон игровых площадок:

1 - зальная, 2 - анфиладная, 3 - коридорная, 4 - ячейковая

При проектировании участков ДДУ учитываются два фактора, которые имеют определяющее значение в организации предметно-пространственной среды игровых площадок - естественные условия территории участка: перепады рельефа, зеленые насаждения и искусственная среда , формируемая элементами оборудования, их конструктивными свойствами, формой, фактурой поверхности, цветовым решением. При поиске оптимальных планировочных и композиционных решений участка, в процессе создания индивидуального облика каждой площадки необходимо максимально сохранять и использовать характерные ландшафтные данные участка [1].

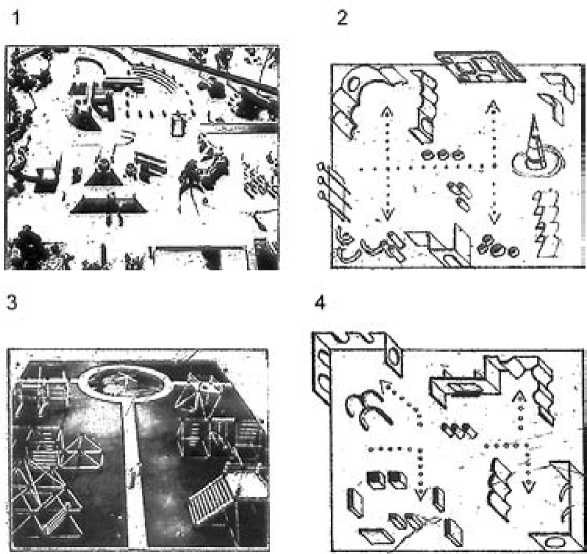

В формировании предметно-пространственной среды участка ДДУ ведущая роль отводится ландшафту, который, с одной стороны, определяет микроклиматические условия участка, с другой -образную характеристику, а следовательно, эстетическую ценность нового ландшафта, его объемно-пространственную структуру. Одним из приемов ландшафтной архитектуры является геопластика - пластическая обработка естественного и функционально-художественное моделирование искусственного рельефа.

Геопластика в организации и благоустройстве участка ДДУ выполняет ряд функций:

Организация пространства. Различные формы пластической обработки земли позволяют объединять или выделять необходимые функциональные зоны в общем пространстве участка (зона площадок для тихих игр и занятий, зона площадок для шумных видов деятельности, хоз- площадка и т. п.). Это достигается созданием откосов, насыпных холмов, террас.

Игровая функция выражается в создании со-масштабной детям игровой среды за счет многоуровневых террас, горок, холмов, а также в создании игровых скульптур из естественных и искусственных материалов. Игровая скульптура органично вписывается в микрорельеф площадки, что придает играм детей наибольшую привлекательность. В теплый период года микрорельеф может использоваться для лазания, спуска, подъема, в холодный - для катания на санках.

Декоративная функция. Пластическая обработка поверхности земли позволяет использовать характерные свойства природных и искусственных материалов - фактуру и текстуру, цвет; создавать игру света и тени формированием поверхностей, объемов, пространств, что оказывает большое эмоциональное воздействие на детей. Сочетание приемов геопластики с зелеными насаждениями, водой, малыми архитектурными формами, элементами игрового оборудования и благоустройства придает архитектурно-художественную выразительность, своеобразие и неповторимость участкам ДДУ.

Защитная функция. Необходимость создания на участке ДДУ благоприятных условий - снижение уровня шума, скорости и движения ветра, проникновения пыли, выражается в создании искусственных холмов, террас, насыпей, которые позволяют визуально отделить участок ДДУ от придомовой территории и создать положительный микроклимат.

Рис. 3. Геопластика в пространственной организации участка

Таким образом, для проведения полноценной воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста на участках ДДУ необходим принципиально новый подход к их предметно-пространственной организации, функциональному зонированию территории, благоустройству и игровому оборудованию, которое отвечало бы многообразным игровым потребностям детей.

Список литературы Современное состояние предметно-пространственной среды участков детских дошкольных учреждений

- Василенко Е. М. Функции геопластики в организации жилой среды//Жилищное строительство. 1984. № 8. С. 27-28.

- Рекомендации по размещению, планировке и оборудованию участков дошкольных учреждений. М.: ЦНИИЭП учебных зданий, 1984. 121 с.

- Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89*. Проектирование детских дошкольных учреждений. 1990-01-01.

- Ушакова Л. М. Предметно-пространственная организация участков детских дошкольных учреждений: Дис. … канд. архитектуры. М., 1990. 247 с.