Современное состояние сообществ зоопланктона и макрозообентоса Сегозера в районе размещения садкового форелевого хозяйства

Автор: Кучко Ярослав Александрович, Савосин Евгений Сергеевич, Кучко Тамара Юрьевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (149), 2015 года.

Бесплатный доступ

Дается оценка экологической ситуации в районе размещения форелевого хозяйства на основе анализа современного состояния сообществ зоопланктона и макрозообентоса. Результаты исследований показали, что по уровню количественного развития планктонной фауны в летне-осенний период 2013 года исследованные участки озера Сегозера можно отнести к а-мезотрофному (рыбоводная площадка № 5) и олиготрофному типу (рыбоводная площадка № 6). Индексы сапробности, рассчитанные по биомассе индикаторных видов зоопланктона, составили 1,47 (площадка № 5) и 1,41 (площадка № 6), что соответствует классу олигосапробных водных объектов (2-й класс качества, чистые природные воды). По уровню количественного развития макрозообентоса исследованные участки можно характеризовать как олиготрофные.

Зоопланктон, макрозообентос, численность, биомасса, пресноводные экосистемы

Короткий адрес: https://sciup.org/14750897

IDR: 14750897 | УДК: 574.52

Текст научной статьи Современное состояние сообществ зоопланктона и макрозообентоса Сегозера в районе размещения садкового форелевого хозяйства

На северо-западе России основным направлением в рыбоводстве является товарное форелеводство, считающееся одной из самых перспективных и рентабельных отраслей аквакультуры. В Карелии садковым выращиванием радужной форели ( Parasalmo mykiss Walbaum) в промышленных объемах занимаются около 40 лет. Для объективного представления о состоянии экосистемы в водоемах с садковым выращиванием молоди и товарной форели необходим постоянный мониторинг основных гидрохимических показателей воды и состояния сообществ гидробионтов. Это позволяет корректировать объем выращиваемой рыбы (и, как следствие, количество поступающих биогенных веществ) с целью предотвращения сукцессионных изменений экосистемы, приводящих к изменению трофического статуса используемого водоема.

В условиях антропогенного загрязнения межгодовая динамика гидробиологических показателей играет существенную роль при мониторинге водных объектов. Как известно, процесс эвтрофирования водоемов характеризуется из

менениями в их экосистеме, которые по целому ряду признаков могут оцениваться не только качественно, но и количественно. Представители зоопланктона и макрозообентоса традиционно используются в качестве биологических индикаторов, применяемых при оценке качества воды. Организмы донной фауны характеризуются широким экологическим спектром, достаточно крупными размерами, приуроченностью к конкретному местообитанию, значительной продолжительностью жизни, позволяющей им аккумулировать загрязняющие вещества. Все это делает их очень удобным объектом для мониторинга пресноводных экосистем [1]. С другой стороны, короткий жизненный цикл беспозвоночных зоопланктона позволяет даже при проведении ограниченных во времени наблюдений не только определить современное состояние водоема, но и оценить возможные изменения.

Цель работы – оценить современное состояние сообществ зоопланктона и макрозообентоса озера Сегозера в условиях товарного выращивания радужной форели.

МЕСТО ИССЛЕДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЫ

И МЕТОДЫ

Сегозеро расположено в средней части Карелии, относится к бассейну Белого моря. Координаты центра озера 63о19 ’ с. ш., 33о44 ’ в. д. Основные притоки – реки Селецкая и Сона (Волома). Из северо-восточной части озера вытекает река Сегежа, протекающая через Линдозеро и впадающая в Выгозерское водохранилище. Коэффициент условного водообмена равен 0,10, то есть водные массы озера полностью меняются за счет притока воды с водосбора один раз в 10 лет.

По химическому составу водные массы Се-гозера относятся к гидрокарбонатному классу группы Ca с очень низкой минерализацией (20–24 мг/л) и цветностью (20–26о). По нашим данным, количество растворенного в воде кислорода колебалось от 9,1 до 9,8 мг/л. Количество свободной углекислоты СО2 изменялось от 1,5 до 1,9 мг/л. Величина рН варьировала в пределах 5,7–7,2, перманганатная окисляемость воды колебалась от 4,7 до 6,2 мгО 2 /л. Содержание биогенных элементов (фосфора и азота) находилось в пределах 0,09–0,011 мгP/л и 0,57–0,65 мгN/л соответственно.

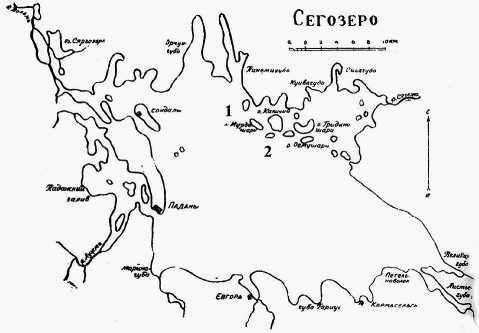

Работа выполнялась на Cегозере, в районе острова Макконшари и севернее острова Мурдошари (рисунок) на двух рыбоводных площадках (№ 5 и 6). Эти участки эксплуатируются с 2011 года при общей проектной мощности выращивания 2400 т в год. В 2013 году на двух участках выращивалось 600 и 800 т товарной форели, то есть около 55 % от проектируемой мощности. Пробы отбирались 28–30 июня 2013 года и 3–5 октября 2013 года.

Для отбора проб зоопланктона применялся планктобатометр объемом 2 л, при этом облавливались все слои воды с интервалом в 1 м с двукратной повторностью. Интегрированные пробы процеживались через планктонную сеть (диаметр ячеи 100 мкм), концентрировались до 100 мм 3 и фиксировались 4 % формалином. Об-

Карта-схема района отбора проб:

1 – рыбоводный участок № 5; 2 – рыбоводный участок № 6

работка проб проводилась по общепринятым методикам гидробиологического мониторинга. Биомасса зоопланктона определялась расчетным методом. Индекс видового разнообразия рассчитывался по формуле Шеннона – Уивера. Оценка сапробности воды по зоопланктону проводилась по методу Пантле – Букка в модификации Сла-дечека [7]. Трофический статус водоема оценивался по шкале трофности для зоопланктона по методике С. П. Китаева [2]. Систематика низших ракообразных и коловраток приводилась согласно современным представлениям о таксономии планктонных беспозвоночных [6].

Количественные пробы макрозообентоса отбирались дночерпателем Экмана – Берджа с площадью захвата 250 см 2. Пробы промывались через сито № 19 (ячея 0,5 мм) и фиксировались 8 % раствором формалина. Беспозвоночных взвешивали с точностью 0,1 мг на торсионных весах. Обработка проб проводилась по общепринятым методикам [7].

Глубины в местах отбора проб колебались в пределах 10–16 м (площадка № 5) и 16–24 м (площадка № 6). Общий объем собранного материала составил 20 проб макрозообентоса и 40 проб зоопланктона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По литературным данным, в составе планктонной фауны Сегозера насчитывается 107 таксонов, из них Calanoida – 5, Cyclopoida – 17, Cla-docera – 56, Rotifera – 29 [3]. Как отмечает автор, зарегулирование стока Сегозера и превращение его в водохранилище не повлекло за собой заметных изменений видового состава и количественных показателей зоопланктона. В Сегозере, как и в других глубоководных водоемах, выделяют два комплекса планктонной фауны: холодноводный ( Limnocalanus macrurus , Daphnia longiremis ) и умеренно-тепловодный, достигающий наибольшего развития летом ( Heterocope appendiculata, Eurytemora lacustris, Eudiaptomus gracilis, Thermocyclops oithonoides, Mesocyclops leuckarti, Cyclops scutifer, Daphnia cristata, Holo-pedium gibberum, Polyphemus pediculus ). По уровню количественного развития зоопланктона Се-гозеро относят к водоемам олиготрофного типа, в июле – августе 1977 года средние показатели составляли 5,7 тыс. экз./м 3 и 0,28 г/м 3 при доминировании ветвистоусых ракообразных [5]. В то же время в водоеме имеются участки (заливы, прибрежная зона), где численность зоопланкте-ров может составлять 26,9–44,7 тыс. экз./м 3 при биомассе 1,0–2,3 г/м 3. В осенний период (октябрь 1991 года) численность и биомасса зоопланктона колебались в пределах 3,1–6,9 тыс. экз./м3 и 0,085–0,190 г/м 3 соответственно при преобладании веслоногих ракообразных Eudiaptomus и Cyclops [3].

Как известно, видовой состав зоопланктона является одним из консервативных признаков и может сохранять относительную стабильность в условиях эвтрофирования в течение десятилетий [4]. Анализ полученных нами материалов свидетельствует в пользу этой точки зрения. Список организмов зоопланктона, отмеченных в летне-осенний период 2013 года, насчитывает 27 видов (табл. 1). Из них Rotifera – 6 видов, Cla-docera – 12, Calaniformes – 4 и Cyclopiformes – 5. Видовой состав зоопланктона в районе исследо-

Таблица 1

Видовой состав зоопланктона оз. Сегозера

Среди коловраток наибольшей численности достигают Asplanchna priodonta , Kellicottia lon-gispina и Conochilus unicornis , которые являются обычными представителями ротаторного северного планктонного комплекса. Основу пелагического планктонного комплекса ракообразных составляют широко распространенные в больших озерах Карелии представители северной фауны ( Eudiaptomus gracilis , Thermocyclops oithonoides , Daphnia cristata, Holopedium gibberum, Bosmina coregoni ), а также ряд эвритопных организмов, отличающихся широкой экологической валентностью и гетеротопностью ( Mesocyclops leuck-arti, Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris ). В придонных слоях воды отмечены мейобенти-ческие виды Megacyclops viridis и Eurycercus la-mellatus . Организмы – индикаторы повышенной сапробности в пробах отсутствуют.

Количественные показатели зоопланктона по группам за летне-осенний период приведены в табл. 2.

В вегетационный летний период на обоих исследованных участках основа биомассы создается ветвистоусыми ракообразными Cladocera (около 60 %), главным образом H. gibberum и видами рр. Bosmina и Daphnia . Коловратки Rotifera являются субдоминантами в образовании биомассы зоопланктона, их средний удельный вес составляет 22 % в основном за счет развития A. priodonta. На долю циклопид ( M. leuckarti, Th. oithonoides, Cyclops scutifer, С. strenuus ) и каля-нид ( Eudiaptomus gracilis, Heterocope appendicu-lata ) приходится 15 % и 8 % соответственно. По численности доминируют ветвистоусые ракообразные (площадка № 5) и коловратки (площадка № 6). Индекс видового разнообразия, рассчитанный по биомассе, составляет 2,4 бит/экз. для площадки № 5 и 2,2 бит/экз. для площадки № 6. Индекс сапробности Пантле – Букка, рассчитанный по биомассе, составляет 1,47 для площадки № 5 (олигосапробная зона) и 1,41 для площадки № 6 (олигосапробная зона). По уровню количественных характеристик планктонной фауны в вегетационный период 2013 года участок площадки № 5 можно отнести к α-мезотрофному типу с общей биомассой от 1 до 2 г/м 3, участок площадки № 6 – к олиготрофному с общей биомассой до 1 г/м 3 [2].

Для осеннего сезона характерно обеднение видового состава (до 6–8 видов) и значительное снижение количественных показателей зоопланктона. В первую очередь из планктона выпадает большинство видов Cladocera . Удельный вес веслоногих ракообразных, встречающихся круглогодично (циклопиды и каляниды), возрастает до 52 %. Доля коловраток в образовании биомассы уменьшается и составляет около 9 %. Индекс видового разнообразия в осенние месяцы

Таблица 2

Количественные показатели зоопланктона оз. Сегозера в 2013 году (N – численность, тыс. экз./м 3, B – биомасса, г/м 3)

Сведения о зообентосе Сегозера опубликованы в ряде источников [5], [8]. В составе донной фауны были отмечены Nematoda, Oligochaeta, Hirudinea, Insecta ( Trichoptera , Ephemeroptera , Plecoptera , Megaloptera , Diptera ), Hydrachnella , Gastropoda , Bivalvia и комплекс нектобенти-ческих ледниковых реликтовых ракообразных ( Mysis relicta, Pallasiola (Pallasea) quadrispinosa, Monoporeia (Pontoporeia) affi nis и Gammaracan-tus lacustris ) – всего 63 таксона различного ранга. Наиболее разнообразна и обильна донная фауна прибрежного мелководья в зарослях водной растительности – до 1,67 г/м 2, очень бедна в открытых участках водоема – менее 0,13 г/м 2.

Средние количественные показатели зообентоса за период исследований приведены в табл. 3.

Зообентос озера характеризуется очень низкими количественными показателями. В конце июня при температуре придонного слоя воды

4–6 оC по численности и биомассе доминировали личинки хирономид (78 % и 58 % соответственно). Доля групп остальных бентосных организмов была в этот период незначительной. В пробах отмечались единичные особи Ceratopogonidae, Bivalvia, Ostracoda .

По сравнению с результатами изучения водоема в конце июня, в осенний период при температуре воды 3–4 °С в пробах в изобилии встречались нематоды, амфиподы не были выявлены.

В целом видовой состав зообентоса оз. Сегозе-ра характерен для холодноводных олиготрофных водоемов бореальной зоны и представлен северными и эвритопными видами. Главную роль в составе донной фауны исследуемого водоема в летне-осенний период играют личинки хирономид. По классификации С. П. Китаева [2], Сегозеро относится к группе гаммаракантовых водоемов. В пробах были отмечены реликтовые оксифильные холодолюбивые олигосапробные ракообразные: понтопорея ( Pontoporeia affinis Lindstrom) и мизида ( Mysis relicta Loven), что позволяет характеризовать исследованные участки как чистые.

Грунты на обоих исследованных участках глинисто-песчаные, типичные для пелагиали Сегозера. Отходы форелевого производства (остатки корма, фекалии) в пробах не отмечались.

Средние количественные показатели

Таблица 3

зообентоса оз. Сегозера в 2013 году

|

Группы |

Месяц |

Численность, экз./м 2 |

% |

Биомасса, г/м 2 |

% |

|

Сhironomidae |

июнь |

120 |

78 |

0,07 |

58 |

|

октябрь |

36 |

43 |

0,10 |

63 |

|

|

Amphipoda |

июнь |

8 |

5 |

0,01 |

8 |

|

Nematoda |

октябрь |

28 |

33 |

0,01 |

6 |

|

Oligochaeta |

июнь |

14 |

9 |

0,03 |

25 |

|

октябрь |

12 |

14 |

0,01 |

6 |

|

|

Прочие |

июнь |

12 |

8 |

0,01 |

9 |

|

октябрь |

8 |

10 |

0,04 |

25 |

|

|

Всего |

июнь |

154 |

100 |

0,12 |

100 |

|

октябрь |

84 |

100 |

0,16 |

100 |

Средняя биомасса макрозообентоса за период исследований на площадке № 5 составила 0,15 г/м 2 при численности 135 экз./м 2, на площадке № 6 – 0,08 г/м 2 и 97 экз./м 2 соответственно.

ВЫВОДЫ

Результаты исследований подтверждают стабильность видового состава и структуры сообщества зоопланктона оз. Сегозера на протяжении последних 40 лет. Доминирующий комплекс в пе-лагиали водоема слагается из видов-индикаторов олиго- и олигобетамезосапробных условий. По уровню количественного развития и особенностям видового состава зоопланктона в летне- осенний период 2013 года исследованные участки Сегозера можно отнести к α-мезотрофному (площадка № 5) и олиготрофному типу (площадка № 6). Индексы сапробности составили 1,47 (площадка № 5) и 1,41 (площадка № 6), что соответствует классу олигосапробных водных объектов.

По уровню количественного развития и качественному составу макрозообентоса исследованные участки оз. Сегозера по шкале трофности можно характеризовать как олиготрофные [2]. Сравнение полученных нами результатов с литературными данными не выявило отклонений в видовом составе и количественных показателях бентофауны Сегозера.

* Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП НО ИБ КарНЦ РАН при финансовой поддержке программ ОБН РАН «Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных климатических и антропогенных воздействий», Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», Минобрнауки РФ (НШ-1410.2014.4; Соглашение 8101), гранта РФФИ № 12–04–00022 а.

PRESENT CONDITION OF ZOOPLANKTON AND MACROZOOBENTHOS COMMUNITIES OF LAKE SEGOZERO IN AREAS OF TROUT FARM LOCATION

Список литературы Современное состояние сообществ зоопланктона и макрозообентоса Сегозера в районе размещения садкового форелевого хозяйства

- Ильмаст Н. В., Китаев С. П., Кучко Я. А., Павловский С. П. Гидроэкология разнотипных озер южной Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. 92 с.

- Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 395 с.

- Куликова Т. П. Зоопланктон водных объектов бассейна Белого моря. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2010. 325 с.

- Кучко Я. А., Кучко Т. Ю. Динамика сообщества зоопланктона озера Тарасмозеро в условиях длительного антропогенного загрязнения//Принципы экологии. 2014. Т. 3. № 3. С. 19-29.

- Озера Карелии: Справочник/Под ред. Н. Н. Филатова и В. И. Кухарева. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 464 с.

- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1. Зоопланктон/Под ред. В. Р. Алексеева, С. Я. Цалолихина. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 495 с.

- Практическая гидробиология. Пресноводные экосистемы/Под ред. В. Д. Федорова и В. И. Капкова. М.: ПИМ, 2006. 367 с.

- Рябинкин А. В., Кухарев В. И. Макрозообентос. Флора и фауна водных экосистем: характеристика и тенденции изменения//Инвентаризация и изучение биологического разнообразия на территории центральной Карелии (оперативно-информационные материалы). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2001. С. 189-197.