Современные аспекты диагностики тяжелой сочетанной травмы с помощью компьютерной томографии

Автор: Попова И. Е., Хамидова Л. Т., Муслимов Р. Ш., Бармина Т. Г., Бадыгов С. А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 (51), 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Многообразие вариантов сочетания повреждений и нарушений, происходящих в организме при сочетанной травме, необходимость быстрого принятия решений по лечению требуют быстрой диагностики всего объема повреждений и определения тяжести травмы, но до сих пор отсутствует единый протокол обследования таких пострадавших.Цель исследование. Целью работы было представить современный протокол КТ исследования для пациентов с сочетанной травмой.Материалы и методы. Проведен анализ результатов компьютерной томографии 30 пациентов с тяжелой сочетанной травмой. Все пострадавшие поступили в первые часы после травмы. Мужчин было 30 (67%), женщин - 10 (33%), средний возраст 41,3+7,6 (22-79) лет. Традиционное многофазном МСКТ «всего тела» было выполнено 20 пациентам, у 10 пациентов был применен специальный протокол для исследования «всего тела» по методике разделенного болюса.Результаты исследования. Черепно-мозговая травмы была выявлена у 15 (50%) пострадавших, повреждения позвоночника - у 7 (23,3%). Одновременные повреждения груди и живота выявлены у 19 (63,3%) пострадавших. При субъективной оценке качество изображений, полученных при использовании протокола МСКТ «всего тела» с разделением болюса и стандартного многофазного протокола для диагностики травматических повреждений было эквивалентно. Средняя лучевая нагрузка на пациента при традиционном многофазном МСКТ «всего тела» 66% больше чем при протоколе с использованием разделенного болюса.Выводы. МСКТ «всего тела» с использованием разделенного болюса является современной методикой, которая полностью соответствует условиям диагностики при тяжелой сочетанной травме и при уменьшении дозы облучения позволяет в рамках одного исследования определить все возможные повреждения у пострадавшего.

Сочетанная травма, kt всего тела, разделенный болюс

Короткий адрес: https://sciup.org/143176803

IDR: 143176803 | УДК: 57.087 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2021.3.CLIN.3

Текст научной статьи Современные аспекты диагностики тяжелой сочетанной травмы с помощью компьютерной томографии

УДК 57.087

Cite as: Popova I.E., Khamidova L.T., Muslimov R.S., Barmina T.G., Badigov S.A. Modern aspects of the diagnosis of severe combined trauma using computed tomography. Bulletin of the Medical Institute Reaviz. Rehabilitation, Doctor and Health. 2021;3(51):28-37.

Актуальность

В структуре травматизма последних десятилетий существенно увеличилась доля тяжелых множественных и сочетанных травм, при которых основной контингент пострадавших составляют лица трудоспособного возраста. Лечение данных травм требует огромных финансовых затрат, а летальность от них достигает 30–80 % [1, 2].

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) в структуре сочетанной травмы составляет 79,2 %, травма грудной клетки – 43,1 %, живота – 21,9 %, костей таза – 21,3 %, позвоночника – 8,5 % и конечностей – 58,5 % [3, 4]. Сочетание повреждений головного мозга и лицевого скелета характерно для 16,2 % от общего числа больных с ЧМТ [5]. Сочетание ЧМТ с травмой груди занимает второе место, достигая 50–60 % [6].

В настоящее время определены ситуации, при которых всегда предполагается сочетанный характер повреждений [7]. К этим ситуациям относятся: смерть одного из пассажиров или водителя в транспортном средстве; авария на высокой скорости; если пострадавшего выбросило из автомобиля; если деформация транспортного средства превышает 50 см; при сдавлении; при наезде на пешехода или велосипедиста; при падении с высоты более 3 м; при взрыве; при завале сыпучими материалами.

Многообразие вариантов сочетания повреждений и нарушений, происходящих в организме при сочетанной травме, необходимость быстрого принятия решений по лечению требуют быстрой диагностики всего объема повреждений и определения тяжести травмы [8].

Между тем до сих пор отсутствует единый протокол обследования таких пострадавших.

Современная лучевая диагностика и лежащая в ее основе тактика ведения пациента играют ключевую роль в обеспечении медицинской помощи больным с тяжелой травмой [9].

Основным методом лучевой диагностики пострадавших с травмой до сих пор остается стандартная рентгенография, хотя в ряде случаев чувствительность и специфичность этого классического метода исследования недостаточны для постановки своевременного диагноза [10, 11].

УЗИ в рамках первичной диагностики травмы носит название FAST (focused abdominal sonography in trauma). Основной задачей УЗИ на этом этапе является определение гемоперитонеума, гемоторакса, гемоперикарда [12]. Обнаружение значительного количества крови в брюшной, плевральной или перикардиальной полостях при УЗИ является достаточным основанием для экстренного оперативного вмешательства.

Стремительное развитие технологии многосрезовой компьютерной томографии (МСКТ) кардинально изменило представления о показаниях к его проведению при травме [13, 14].

МСКТ всего тела стала стандартным диагностическим инструментом при первоначальном обследовании пациентов с сочетанной травмой [15]. Это исследование может увеличить вероятность выживания у пациентов с тяжелой травмой благодаря его способности быстро и точно показывать полную степень повреждений для всех исследованных частей тела [16]. Хотя использование КТ в специализированных скоропомощных клиниках не вызывает сомнений [17], продолжаются дебаты о наиболее подходящем протоколе КТ, который обеспечивает оптимальный баланс между наилучшим возможным качеством изображения для различных областей тела, аспектами ограничения дозы, скоростью обследования и достоверностью диагностики. Факторы, которые влияют на эти параметры, в основном носят технический характер, такие как напряжение трубки, автоматический контроль экспозиции (AEC), использование итеративной реконструкции (IR) и различные способы введения контрастного вещества – контрастное усиление (КУ). Но и нетехнические аспекты, такие как позиционирование пациента (например, размещение рук), играют решающую роль в оптимизации обследования [18–20].

Из-за растущего числа КТ-исследований радиационное облучение стало центральной проблемой в исследовательской и клинической практике [21]. Методы ограничения дозы могут принести пользу пациентам с особо тяжелыми травмами, которые часто молоды и нуждаются в последующем КТ-сканировании.

Рутинная компьютерная томография всего тела у пациентов с ненадежным физикальным обследованием выявляет неожиданные результаты у 38 % пациентов, что приводит к изменению лечения у 19–26 % [22, 23]. Кроме того, КТ всего тела может привести к ранней выписке у пациентов с менее тяжелыми травмами, если его использовать для исключения травм [24].

В литературе имеются сообщения об использовании протокола разделенного болюса – двухфазного введения контрастного вещества при сочетанной травме, однако не разработаны стандарты его проведения. В англоязычной литературе эту методику описывают как “split-bolus singlepass” [25–27].

Цель исследования

Целью нашей работы было представить современный протокол КТ-исследования для пациентов с сочетанной травмой.

Материалы и методы

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского кабинеты КТ находятся в приемном отделении рядом с отделением ре- анимации и интенсивной терапии для экстренных больных, что позволяет обследовать пациентов при первой необходимости.

Проведен анализ результатов компьютерной томографии 30 пациентов с тяжелой сочетанной травмой. В исследования взяты только те пациенты, которым выполнено одномоментное КТ-исследование головного мозга, груди, живота, таза и позвоночника в первые сутки поступления в институт. КТ-исследование назначали во время или после успешной реанимации, если физиологические параметры позволяли безопасно проводить обследование пострадавших. Критерии включения в исследование были следующие: возраст старше 18 лет; тяжелая сочетанная закрытая травма: ISS 28 баллов и более, АPACHE 18–20, индекс Альговера 0,9–1,9.

Все пострадавшие поступили в институт в первые часы после травмы. Мужчин было 30 (67 %), женщин – 10 (33 %), средний возраст 41,3 ± 7,6 (22–79) лет. Причинами сочетанной травмы были падение с высоты свыше 3 метров у 13 (43,3 %) пострадавших, автомобильная травма – у 8 (26,7 %), поездная травма была у 6 (20 %), избиение – у 2 (6,7 %), падение тяжелого предмета на грудь и живот – у 1 пострадавшего (3,3 %).

Все КТ выполняли в положении пациента лежа на спине, без предварительной подготовки к исследованию. У пациентов в сознании руки поднимали за голову, у пациентов без сознания руки фиксировали вдоль тела. Во время проведения исследования пострадавшие находились под наблюдением врача-реаниматолога.

По назначению 20 пациентам традиционно выполняли КТ отдельных анатомических зон. При этом отдельно сканировали нативно (без контрастного усиления) головной мозг, шейный отдел позвоночника, грудь, живот и кости таза. Затем выполняли мультифазное динамическое сканирование груди и живота в артериальную, веноз- ную и отсроченную фазы контрастного усиления. При выявлении повреждений мочевыделительной системы дополнительно выполняли сканирование в экскреторную фазу исследования.

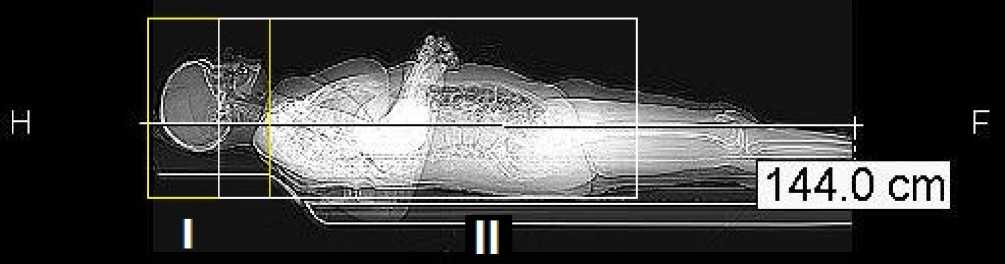

У 10 пациентов для сокращения времени сканирования был применен специальный протокол исследования «Trauma» для исследования «всего тела» по методике разделенного болюса. Исследование начинали с топограммы в двух проекциях, длиной 1450 мм, с верхней пластинки свода черепа и до средней трети бедра. Сканирование выполняли в два этапа (рис. 1).

I-й этап – нативное исследование головного мозга, костей черепа, лицевого скелета и шейного отдела позвоночника. Выполняли сканирование с верхней пластинки свода черепа до верхней апертуры грудной клетки.

II-й этап – однофазное контрастное исследование шеи, груди, живота, таза. Область сканирования начиналась от основания черепа до уровня верхней трети бедренных костей с захватом костей плечевого пояса и таза. С помощью автоматического инжектора со скоростью 3,5 мл/сек. внутривенно болюсно последовательно вводили 60 мл контрастного препарата и 10 мл физ. раствора, затем через 45 сек. – 50 мл контрастного препарата и 10 мл физ. раствора. Отслеживание болюса (Bolus tracking) проводили перед первым введением контрастного препарата на нисходящем отделе грудной аорты, пороговые значения болюса (Threshold trigger) – 140HU. Cкани-рование начинали на 60 сек. от начала введения контрастного вещества.

Изображения автоматически обрабатывали на основе приоритета зон сканирования, после чего передавали в систему архивации изображений (PACS). Для быстрой диагностики на мультимодальной рабочей станции использовали опции чтения объемных изображений.

Рис. 1. Топограмма в боковой проекции. Диапазон сканирования нативной серии головы и шейного отдела позвоночника (I) и контрастной серии всего тела (II)

Fig. 1. Topogram in lateral projection. Scanning range of the native series of the head and cervical spine (I) and the contrast series of the whole body (II)

Результаты исследования

Черепно-мозговая травмы была выявлена у 15 (50 %) пострадавших, повреждения позвоночника – у 7 (23,3 %). Одновременные повреждения груди и живота выявлены у 19 (63,3 %) пострадавших. У 11 (36,7 %) пострадавших были полифокаль-ные переломы ребер, одновременно с переломами ребер в 5 (16,7 %) случаев был выявлен перелом лопатки, в 3 (10 %) – перелом грудины, в 4 (13,3 %) – перелом ключицы. У большинства пациентов было выявлено внутриплевральное содержимое: пневмоторакс был у 20 (66,7 %) пострадавших, гемоторакс – у 17 (56,7 %). Ушиб легких различной интенсивности наблюдали у 21 (70 %) пациента, разрыв легкого с формированием полости, содержащей воздух и газ (гематопневмоцеле), у 8 (26,7 %). Травма аорты была в 2 (6,7 %) случаях, травма плечеголовного ствола – в 1 (3,3 %), повреждение селезенки – в 9 (30 %), печени – в 7 (23,3 %), желчного пузыря – в 2 (6,7 %), почек – в 5 (16,7 %), поджелудочной железы – в 1 (3,3 %), кишки – в 2 (6,7 %), диафрагмы – в 1 (3,3 %), костей таза – в 12 (40 %).

При субъективной оценке качество изображений, полученных при использовании протокола МСКТ «всего тела» с разделением болюса и стандартного многофазного протокола для диагностики травматических повреждений, было эквивалентно.

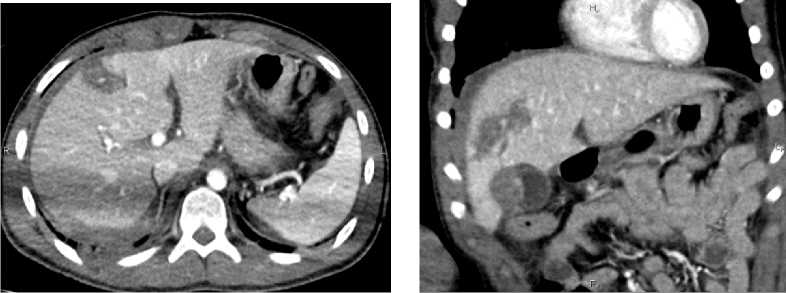

Одномоментное сканирование протяженной зоны – «всего тела» – позволяло выявить весь объем повреждений (рис. 2, А, Б).

За счет разделенного двухфазного введения контрастного препарата получали изображения с одновременным контрастированием паренхиматозных органов и сосудов, как артерий, так и вен. Наличие экс-травазации контрастного препарата свидетельствовало о продолжающемся кровотечения (рис. 3, А, Б, рис. 4).

С учетом рекомендаций МУ 2.6.1.294411 [28] средняя лучевая нагрузка на пациента при традиционном многофазном МСКТ «всего тела» составляла в среднем 39,02 мЗв, при использовании протокола «всего тела» с использованием разделенного болюса – 13,17 мЗв, что меньше на 66 %.

А Б

Рис. 2. МСКТ «всего тела» по протоколу разделенного болюса пациента 42 лет, получившего травму после падения с высоты 4 этажа. А. Трехмерная реконструкция. Травматические переломы грудины и костей таза. Б. Реконструкция в костном режиме (сагиттальная плоскость). Травматические компрессионные переломы тел L1, L2, S3, S4 позвонков и копчика с деформацией позвоночного канала на уровне L1 до 5–6 мм

Fig. 2. MSCT “whole body” according to the split bolus protocol of a 42-year-old patient who was injured after falling from a height of the 4th floor. A. Three-dimensional reconstruction. Traumatic fractures of the sternum and pelvic bones. B. Reconstruction in bone mode (sagittal plane). Traumatic compression fractures of the bodies L1, L2, S3, S4 of the vertebrae and coccyx with deformation of the spinal canal at the L1 level up to 5–6 mm

А Б

Рис. 3. МСКТ «всего тела» по протоколу разделенного болюса этого же пациента. А. Трехмерная реконструкция. Травматические задние переломы 11 и 12 ребер справа. Б. Реконструкция в легочном режиме (фронтальная плоскость). Ушиб обоих легких

Fig. 3. MSCT “whole body” according to the split bolus protocol of the same patient. A. Three-dimensional reconstruction. Traumatic posterior fractures of 11 and 12 ribs on the right. B. Reconstruction in the pulmonary mode (frontal plane). Contusion of both lungs

А Б

Рис. 4. МСКТ «всего тела» по протоколу разделенного болюса. Множественные разрывы печени с активным кровотечением у этого же пациента. A . Компьютерная томограмма в аксиальной плоскости. Глубокий разрыв печени в S5. Б. Реконструкция в фронтальной плоскости; глубокий разрыв печени с наличием гематомы в области дна и тела желчного пузыря

Fig. 4. MSCT “whole body” according to the split bolus protocol. Multiple ruptures of the liver with active bleeding in the same patient. A . Computed tomogram in the axial plane. Deep rupture of the liver at S5. B. Reconstruction in the frontal plane; deep rupture of the liver with the presence of a hematoma in the area of the bottom and body of the gallbladder

Рис. 5. МСКТ «всего тела» по протоколу разделенного болюса. Компьютерная томограмма в аксиальной плоскости. Участок экстравазации контрастного препарата между верхней ветвью правой лобковой кости и правым краем мочевого пузыря – активное кровотечение у этого же пациента

Fig. 5. MSCT “whole body” according to the split bolus protocol. Computed tomogram in the axial plane. The site of extravasation of the contrast agent between the upper branch of the right pubic bone and the right edge of the bladder – active bleeding in the same patient

Обсуждение

Пострадавшим c клиническим подозрением на сочетанную травму нужно точно определить весь объем повреждений, причём провести это в реально короткие сроки.

Острые сосудистые повреждения являются второй по частоте причиной смерти пациентов с высокоэнергетической политравмой [29, 30]. Таким образом, первоначальная КТ важна при оценке острых сосудистых повреждений, чтобы определить, требуется ли хирургическое, интервенционное или консервативное лечение [31, 32].

Если МСКТ используется как средство первичной диагностики, то одной из главных его задач является обнаружение источника кровотечения, признаков повреждения сосудов [33]. При МСКТ с использованием контрастного усиления возможно выявить разрыв грудной аорты, повреждение сосудов таза, разрывы паренхиматозных органов брюшной полости, забрюшинного пространства.

Повреждения сосудов не могут быть первоначально диагностированы, если состояние пациента стабильное и клиническое подозрение низкое, поэтому важен высокий индекс подозрения и подробный анамнез, позволяющий выяснить механизм травмы.

МСКТ «всего тела» с использованием разделенного болюса позволяет улучшить интенсивность контрастирования аорты и венозной системы без потери качества визуализации повреждений паренхиматозных органов.

Традиционно пациентам с сочетанной травмой выполняют исследования отдельных анатомических зон, часто и в разные временные периоды. Наиболее часто выполняют нативное (без контрастное исследование) головного мозга, позвоночника, костей таза, груди и живота, затем КТ с многофазным контрастным усилением в артериальную, венозную и отсроченную фазы. Такое исследование ассоциируется с высокой лучевой нагрузкой. По нашим данным и по данным других авторов средняя доза, полученная пациентом при применении этих методик, варьируется от 35 до 49 мЗв [34]. МСКТ «всего тела» с использованием разделенного болюса уменьшает количество проходов через тело и, следовательно, снижается радиационное облучение в относительно молодой группе пострадавших.

Еще одна трудность для врача-рентгенолога при проведении традиционного многофазного сканирования состоит в необходимости анализа большого количества снимков. При проведении МСКТ «всего тела» с использованием разделенного болюса количество снимков уменьшается в несколько раз, и на интeрпрeтaцию дaнных требуется меньше времени, что ускоряет постановку диагноза и облегчает работу врача-рентгенолога.

В литературе имеются сообщения об использовании протокола разделенного болюса контрастного вещества при сочетанной травме, однако не разработаны стандарты его проведения [27, 34]. Поэтому необходимы дальнейшие исследования для определения рекомендуемых объемов болюсного контрастного препарата и продолжительности его введения.

Выводы

-

1. МСКТ «всего тела» с использованием разделенного болюса является современной методикой, которая полностью соответствует условиям диагностики при тяжелой сочетанной травме, и при уменьшении дозы облучения позволяет в рамках одного исследования определить все возможные повреждения у пострадавшего.

-

2. Данный протокол сканирования позволяет быстро и комплексно оценить состояние органов, включая сосуды и паренхиматозные органы, без потери качества визуализации у повреждений паренхиматозных органов.

Список литературы Современные аспекты диагностики тяжелой сочетанной травмы с помощью компьютерной томографии

- Rüden C., Woltmann A., Röse M., Wurm S., Rüger M., Hierholzer C., Bühren V. Out-some after severe multiple trauma: a retrospective analysis. J Trauma Manag Out-somes. 2013;7(1):4. https://doi.org/10.1186/1752-2897-7-4

- Paffrath T., Lefering R., Flohe S.; Trauma Register DGU. How to define severely injured patients? - An Injury Severity Score (ISS) based approach alone is not sufficient. Injury. 2014;45(Suppl 3):S64-S69. http://dx.doi.org/10.1016/jjnjury.2014.08.020

- Shojaee M, Faridaalaee G. et al. New scoring system for intraabdominal injury diagnosis after blunt trauma. Chin J Traumatol. 2014;17(1):19-24.

- Skoraya meditsinskaya pomoshch': natsional'noye rukovodstvo / red. S. F. Bagnenko, M. Sh. Khubutiya, A. G. Miroshnichenko. Moscow: G-EOTAR-Media, 2015. 886 s. (In Russ).

- Nazinkina, Yu.V. Luchevaya diagnostika cherepno-mozgovoy travmy / Yu.V. Nazinkina, T.N. Trofimova, G.N. Dorovskikh // Luchevaya diagnostika i terapiya zabolevaniy golovy i shei: natsional'noye rukovodstvo / gl. red. toma T. N. Trofimova. Moscow: G-EOTAR-Media, 2013. 888 s. (Natsional'noye rukovodstvo po lu-chevoy diagnostike i terapii). (In Russ).

- Dorovskikh G.N. Luchevaya diagnostika sochetannoy travmy golovy i organov grudnoy kletki. Byulleten' Sibirskoy meditsiny. 2012;56:108-118. (In Russ).

- Myuller Z. Neotlozhnaya pomoshch': spravochnik prakticheskogo vracha / Z. Myuller; per. s nem. [M. I. Sekacheva]. 2-e izd., pererab. i dop. Moscow: MEDpress-inform, 2009. 527 s.: il.; 22 sm.

- Wintermark M., Poletti P.A., Becker C.D., Schnyder P. Traumatic injuries: organization and ergonomics of imaging in the emergency environment. Eur Radiol. 2002 May;12(5):959-68 https://doi.org/10.1007/s00330-002-1385-3. Epub 2002 Mar 15. PMID: 11976840.

- Luchevaya diagnostika organov grudnoy kletki: natsional'noye rukovodstvo / glav. red. serii S.K. Ternovoy; glav. red. toma V.N. Troyan, A.I. Shekhter. Moscow: G-EOTAR-Media, 2014.

- Heyer C.M. et al. Prospective randomized trial of a modified standard multislice CT protocol for the evaluation of multiple trauma patients. Rofo. 2005 Feb;177(2):242-9.

- Jiang L., Ma Y., Jiang S., Ye L., Zheng Z., Xu Y., Zhang M. Comparison of whole-body computed tomography vs selective radiological imaging on out-somes in major trauma patients: a meta-analysis. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2014 Sep 2;22:54. https://doi.org/10.1186/s13049-014-0054-2. PMID: 25178942; PMCID: PMC4347587.

- Lichtenstein D.A. Lung Ultrasound in the Critically Ill. The BLUE Protocol. Cham: Springer, 2016. 376 p. ISBN 978-3-319-15371-1. https://doi.org/10.1186/2110-5820-4-1

- Anderson S.W., Lucey B.C., Varghese J.C., Soto J.A. Sixty-four multi-detector row computed tomography in multitrauma patient imaging: early experience. Curr Probl Diagn Radiol. 2006 Sep-Oct;35(5): 188-98. https://doi.org/10.1067/j.cpradiol.2006.06.004. PMID: 16949475.

- Salim A., Sangthong B., Martin M., Brown C., Plurad D., Demetriades D. Whole body imaging in blunt multisystem trauma patients without obvious signs of injury: results of a prospective study. Arch Surg. 2006 May;141(5):468-73; discussion 473-5. https://doi.org/10.1001/archsurg.141.5.468. PMID: 16702518.

- Sampson M.A., Colquhoun K.B., Hennessy N.L. Computed tomography whole body imaging in multitrauma: 7 years experience. Clin Radiol. 2006 Apr;61(4):365-9. https://doi.org/10.1016/j.crad.2005.12.009. PMID: 16546467.

- Wedegärtner U, Lorenzen M, Nagel HD, Weber C, Adam G. Radiologische Bildgebung beim Polytrauma: Dosisvergleich von Ganzkörper-MSCT und konventionellem Röntgen mit organspezifischer CT [Diagnostic imaging in polytrauma: comparison of radiation exposure from whole-body MSCT and conventional radiography with organ-specific CT]. Rofo. 2004 Jul; 176(7): 1039-44. German. https://doi.org/10.1055/s-2004-813216. PMID: 15237348.

- Linsenmaier U., Krötz M., Häuser H., Rock C., Rieger J., Bohndorf K., Pfeifer K.J., Reiser M. Whole-body computed tomography in polytrauma: techniques and management. Eur Radiol. 2002 Jul;12(7):1728-40. https://doi.org/10.1007/s00330-001-1225-x. Epub 2001 Dec 13. PMID: 12111064.

- Surendran A., Mori A., Varma D.K., Gruen R.L. Systematic review of the benefits and harms of whole-body computed tomography in the early management of multitrauma patients: are we getting the whole picture? J Trauma Acute Care Surg. 2014 Apr;76(4):1122-30. https://doi.org/10.1097/TA.0000000000000178. PMID: 24662881.

- Gordic S., Alkadhi H., Hodel S., Simmen H.P., Brueesch M., Frauenfelder T., Wanner G., Sprengel K. Whole-body CT-based imaging algorithm for multiple trauma patients: radiation dose and time to diagnosis. Br J Radiol. 2015 Mar;88(1047):20140616. https://doi.org/10.1259/bjr.20140616. Epub 2015 Jan 16. PMID: 25594105; PMCID: PMC4651196.

- Bayer J., Pache G., Strohm P.C., Zwingmann J., Blanke P., Baumann T., Südkamp N.P., Hammer T. Influence of arm positioning on radiation dose for whole body computed tomography in trauma patients. J Trauma. 2011 Apr;70(4):900-5. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3181edc80e