Современные биологические характеристики сига Coregonus lavaretus, европейской ряпушки С. albula и европейской корюшки Osmerus eperlanus озера Имандра

Автор: Зубова Е.М., Кашулин Н.А., Терентьев П.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследованы современные биологические характеристики многочисленных видов рыб плёсов оз. Имандра - сига, европейской ряпушки и европейской корюшки. Показано, что в условиях продолжающегося негативного изменения гидрологического и гидрохимического режимов озера за последние 20 лет, произошли разнонаправленные изменения в структурах популяций этих видов. Если у короткоцикловых видов (корюшка, ряпушка) наблюдается положительная динамика ряда показателей, то у сига эти изменения носят негативный характер. Эврифагия корюшки оз. Имандра, включая переход на хищничество при достижении длины 150 мм, в сочетании с эффективной стратегией размножения и практическим отсутствием пресса хищников, обеспечивают ей высокую численность и успешную конкуренцию с другими видами.

Сиг, европейская ряпушка, европейская корюшка, биологические характеристики, оз. имандра

Короткий адрес: https://sciup.org/147229656

IDR: 147229656 | УДК: 597.553.2.574.3 | DOI: 10.17072/1994-9952-2020-3-210-226

Текст научной статьи Современные биологические характеристики сига Coregonus lavaretus, европейской ряпушки С. albula и европейской корюшки Osmerus eperlanus озера Имандра

Антропогенные сукцессии крупных арктических водоемов мало изучены в силу специфики условий, многолетней динамики глобальных и региональных факторов окружающей среды, относительной продолжительностью процесса и, как следствие, отсутствием полноценных рядов наблюдений, выполненных по единым методикам и позволяющие накапливать единообразные и сравнимые данные по всем компонентам экосистемы. Существуют генерализированные пред- ставления о направленности тех или иных изменений как ответ на различные виды воздействий, но они часто модифицируются совокупностью факторов различной природы и не могут служить надёжной основой для прогноза. Попытки решить возникающие методологические проблемы с помощью математического моделирования [Решетников, Терещенко, Лукин, 2011], к сожалению, не могут учесть все биотические и абиотические компоненты даже самых простых природных экосистем, а тем более, крупных водоемов. Все это требует проведения новых исследований, расширяю-

щих наши представления об особенностях функционирования экосистем в современных условиях.

Озеро Имандра – один из крупнейших водоемов арктической зоны РФ, испытывающий на протяжении многих десятков лет мощное многофакторное воздействие, включающее изменения гидрологического и гидрохимического режимов, структурно-функциональной организации биотической составляющей [Чижиков, 1980; Моисеенко, Яковлев, 1990; Антропогенные …, 2002; Кашулин и др., 2013; Даувальтер, Кашулин, 2015а, б; Dau-valter, Kashulin 2018]. Последние десятилетия среди модифицирующих факторов на первое место выходит эвтрофирование водоема [Денисов, Ка-шулин, 2016; Терентьева, Кашулин, Денисов, 2017]. Значительные изменения затронули все структурные компоненты биоты водоёма, начиная от первичных продуцентов, заканчивая рыбной частью сообщества, что привело к снижению его рыбопромыслового значения [Решетников, Терещенко, Лукин, 2011; Вандыш, 2012; Валькова и др., 2012; Кашулин и др., 2013; Даувальтер, Терентьев, 2018]. Изменилась и структура ихтиофауны: практически исчезли лососёвые виды, сократилась доля сигов, в то время как численность европейской корюшки резко увеличилась, и она расселяется по придаточным озерно-речным системам [Терентьев, Кашулин, Зубова, 2017]. Корюшка, благодаря короткому циклу развития, пищевой пластичности, отсутствию пресса хищников и выгодной стратегии размножения (весенний нерест в притоках), становится доминирующим видом. Рыбы, занимающие верхние трофические уровни арктических водоемов, интегрируют все изменения, происходящие в экосистеме, и являются надежными показателями долговременных трендов [Кашулин, 2004].

Цель работы – анализ современного состояния популяций наиболее многочисленных видов рыб оз. Имандра – сига, европейской ряпушки и европейской корюшки.

Материал и методы исследования

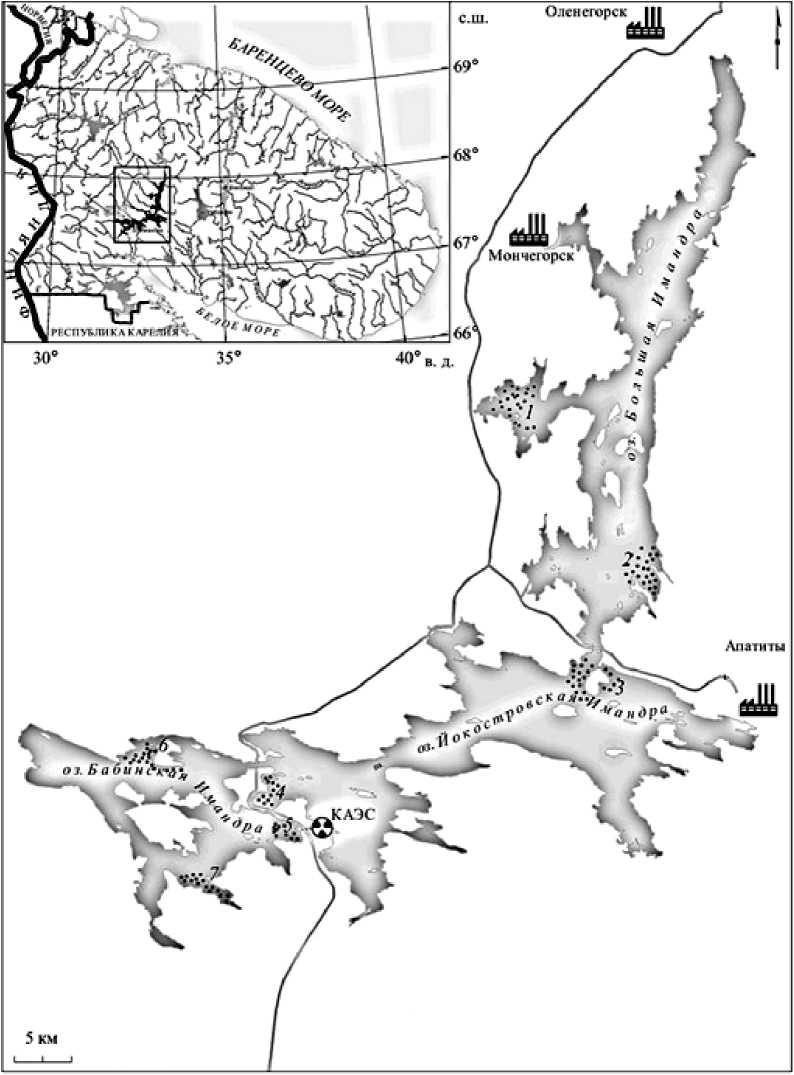

Изучение популяционной структуры сига, ряпушки и корюшки оз. Имандра проводилось в рамках комплексных исследований озера в 2011– 2016 гг. Районы исследований – три плёса озера (Большая, Йокостровская и Бабинская Имандры), расположенные по градиенту нагрузки от источников загрязнения [Антропогенные…, 2002; Зубова и др., 2018]. Северный плёс Большая Имандра (далее БоИ) – наиболее загрязняемая часть озера. Сюда поступают стоки комбинатов горнометаллургического комплекса «Олкон», «Северо-никель», «Апатит» и хозяйственно-бытовые стоки г. Мончегорска, Кировска и Апатит (рисунок). Южный плёс Бабинская Имандра (далее БаИ) – удаленный от источников загрязнения район озера, однако губа Молочная испытывает влияние подогретых сбросных вод Кольской АЭС. В плёсе Йо-костровская Имандра (далее ЙИ) смешиваются воды плёсов Большая и Бабинская Имандра, и происходит сток из озера через р. Ниву [Антропогенные…, 2002].

Отбор гидрохимического и гидробиологического материалов в исследуемых водоёмах производился в период гидробиологического лета (июль-август) и соответствовал местам сбора ихтиологических проб (рис. 1). Определение гидрохимических параметров проводилось в стационарных условиях в лаборатории Центра коллективного пользования Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центраРАН (ИППЭС КНЦ РАН). Отбор, камеральная обработка и анализ проб фито-, зоопланктона и макрозообентоса проводились согласно общепринятым стандартным методам, описанным ранее [Руководство …, 1992; Денисов, 2011]. Во всех исследуемых р-нах оз. Имандра рыбу отлавливали стандартными наборами ставных жаберных сетей из нейлонового монофиламента. В литоральной зоне (на глубине 1.5–3 м) устанавливались сети длиной 25 м, высотой 1.5 м и размером ячеи 10–60 мм (что обеспечивало вылов рыбы длиной ≥ 5 см). Сети устанавливались порядками по 1–2 сети перпендикулярно берегу, в местах с песчаногравийными отмелями и крупными валунными отложениями. В профундальной зоне с глубинами более 18 м использовалось до 10 разноячеистых сетей в один порядок. В пелагической зоне водоема для отбора ихтиологического материала применялись плавные мультиразмерные сети высотой 3 м. За период с 2011 по 2016 гг. изучено 2 637 экземпляров трёх видов рыб. Подробная информация об объёме материала, местах и времени лова рыб представлена в табл. 1. Обработка материала проводилась по методике Г.П. Сидорова и Ю.С. Решетникова [2014]. Массу рыб определяли с точностью до 1 г, длину по Смиту (АС) измеряли с точностью до 1 мм. Для выделения внутривидовых форм у исследуемых сигов подсчитывали тычинки на первой жаберной дуге. Возраст исследуемых видов рыб определялся по чешуе первым автором по известным методикам [Van Oosten, 1929; McKenzie, 1957; Решетников, 1966; Заварзина, 2005]. Рыбы были отнесены нами к принимающим участие в нересте, если их гонады достигли стадии половой зрелости: у сига и ряпушки – III–IV [Решетников, Богданов, 2011], у корюшки – II-III (из осенних уловов) и III–IV.

теристики спектра питания использовали такие по-

Карта-схема оз. Имандра и места сбора выборок (•) в 2011-2016 гг.:

1 – губа Вите, 2 – губа Белая, район о. Могильный, 3 – район о. Большой Йокостровский, 4 – прол. Узкая Салма, губа Глубокая, 5 – губа Молочная, 6 – район о. Хорт, 7 – губа Кунчаст

Таблица 1

Характеристика использованного материала

|

оз. Имандра, плëс |

Район исследования |

Период исследований |

n 1 |

n 2 |

n 3 |

|

Большая Имандра |

Губа Вите Губа Белая, остров Могильный |

Октябрь 2013 Г. Август-сентябрь 2012 Г., Октябрь 2013 Г. |

Сиг 45 Ряпушка 93 Корюшка 6 Сиг 46 Ряпушка 256 Корюшка 186 |

44 50 |

Сиг 14 Ряпушка 22 Корюшка 0 |

|

Йокостровская Имандра |

Остров Большой Йокостровский Пролив Узкая Сал-ма, губа Глубокая |

Август 2011 г. Ежемесячно с июля 2012 г. по май 2013 гг., Июль-сентябрь 2013 г., Октябрь 2014 г., Ноябрь – декабрь 2015 г., Август 2016 г. Август-сентябрь 2011 г., Июнь 2012 Г., Ноябрь 2015 г |

Сиг 496 Ряпушка 322 Корюшка 463 Сиг 72 Ряпушка 53 Корюшка 173 |

411 24 |

Сиг 76 Ряпушка 42 Корюшка 26 |

|

Бабинская Имандар |

Губа Молочная Остров Хорт Губа Кунчаст |

Октябрь 2011 г. Август-сентябрь 2011 г. Сентябрь 2011 г. |

Сиг 50 Ряпушка 102 Корюшка 14 Сиг 59 Ряпушка 1 Корюшка 28 Сиг 84 Ряпушка 5 Корюшка 83 |

50 59 84 |

Сиг 112 Ряпушка 2 Корюшка 10 |

Окончание табл. 2

|

Показатели |

Плëс |

||

|

БоИ |

ЙИ |

БаИ |

|

|

Биомасса зоопланктона, г/м3 |

4.3 |

2.1 |

0.6 |

|

Трофический статус* |

а - эвтрофный |

в - мезотрофный |

а - олиготрофный |

|

Численность зообентоса, экз/м2 |

4211 |

588 |

398 |

|

Биомасса зообентоса, г/м3 |

20.1 |

3.9 |

1.7 |

|

Трофический статус* |

в - эвтрофный |

а - мезотрофный |

в - олиготрофный |

Примечание.* - цит. по: Китаев, 2007.

|

в структуре рыбной части сообщества. В настоя- Видовой состав уловов. Уловы из трех плёсов щее время ее доля в составе уловов озера может оз. Имандра в 2011‒2016 гг. включали десять ви- варьировать от 30 до 36% (табл. 3). Относительно дов рыб (табл. 3). Наиболее многочисленными в высокая доля сига при этом (до 30%) сохраняется них были сиг, ряпушка, корюшка и окунь (от 12 до лишь в акватории БаИ. Критически снижена чис-48%). Одним из важных аспектов функционирова- ленность арктического гольца. ния современной экосистемы оз. Имандра является значительное усиление роли европейской корюшки Таблица 3 Долговременные изменения соотношения различных видов рыб в уловах оз. Имандра |

|||||||||||

|

Период исследований |

Виды рыб |

||||||||||

|

сиг |

голец |

кумжа |

хариус |

окунь |

щука |

налим |

форель |

ерш |

корюшка |

ряпушка |

|

|

Большая Имандра |

|||||||||||

|

1960 |

67.0 |

19.0 |

2.6 |

3.0 |

0.9 |

2.6 |

4.0 |

- |

- |

1.7 |

- |

|

1965 ‒ 1968 |

60.7 |

13.7 |

0.5 |

0.7 |

2.1 |

1.7 |

0.5 |

- |

0.9 |

18.2 |

|

|

1990-е |

80.0 |

11.5 |

0.4 |

0.4 |

4.0 |

- |

3.2 |

- |

0.5 |

||

|

2010-е |

12.0 |

0.3 |

- |

2.0 |

3.5 |

0.7 |

- |

- |

24.0 |

36.0 |

21.5 |

|

Йокостровская Имандра |

|||||||||||

|

1972 ‒ 1973 |

50.9 |

4.5 |

0.6 |

0.9 |

37.6 |

3.1 |

2.4 |

- |

- |

- |

- |

|

1990-е |

75.6 |

2.8 |

0.5 |

2.6 |

2.3 |

- |

- |

- |

1.6 |

13.9 |

0.7 |

|

2010-е |

19.0 |

- |

0.3 |

2.0 |

3.0 |

0.3 |

- |

- |

6.0 |

30.0 |

40.0 |

|

Бабинская Имандра |

|||||||||||

|

1972 ‒ 1973 |

42.8 |

42.0 |

3.0 |

7.4 |

1.1 |

0.9 |

2.8 |

- |

- |

- |

- |

|

1978 ‒ 1979 |

37.9 |

50.5 |

- |

- |

- |

6.5 |

- |

5.1 |

- |

- |

- |

|

1990-е |

86.0 |

6.6 |

0.7 |

2.9 |

0.7 |

- |

2.9 |

- |

- |

0.3 |

- |

|

2010-е |

31.0 |

3.0 |

- |

5.0 |

11.0 |

2.0 |

2.0 |

- |

12.0 |

32.0 |

2.0 |

|

Примечание. Доминантные виды составляют > 20% от улова, субдоминантные – 8‒20% – по: Решетников и др., 2011. Здесь и в табл. 4 ‒ 7 «-» – отсутствие в выборке. |

|||||||||||

Результаты

Гидрохимические и гидробиологические показатели трёх плесов оз. Имандра различаются, отражая уровни антропогенной нагрузки (табл. 2). Значительному содержанию биогенных элементов (общего фосфора и азота) в плёсах ЙИ и БоИ соот-

ветствуют высокие показатели первичной продукции, зоопланктона и макрозообентоса. Трофический статус этих плёсов определяется от мезо-трофного до эвтрофного; только воды плёса БаИ близки к природному состоянию и соответствуют олиготрофному трофическому статусу (табл. 2).

Таблица 2

Средние величины гидрохимических и гидробиологических показателей в трех плëсах оз. Имандра, 2011 ‒ 2013 гг.

|

Показатели |

Плëс |

||

|

БоИ |

ЙИ |

БаИ |

|

|

S , км2 |

311.6 |

352.2 |

148.7 |

|

Наибольшая глубина, м |

67.0 |

42.0 |

43.5 |

|

Средняя глубина, м |

14.7 |

10.9 |

16.3 |

|

О 2 , мг/л |

9.37 |

8.98 |

7.39 |

|

рН |

7.78 |

7.42 |

7.33 |

|

Общая минерализация, мг/л |

91.3 |

70.8 |

39.9 |

|

P общ, мкг/л |

55 |

19 |

6 |

|

N общ, мкг/л |

396 |

183 |

147 |

|

Биомасса фитопланктона, г/м3 |

2.98 |

1.57 |

0.46 |

|

Содержание хлорофилла « a », мг/м3 |

6.12 |

3.68 |

1.41 |

|

Трофический статус* |

β - мезотрофный |

α - мезотрофный |

α - олиготрофный |

|

Численность зоопланктона, экз/м3 |

1825.5 |

706.5 |

276.5 |

Внутривидовые формы сига. Сиг в уловах из оз. Имандра представлен двумя формами: малотычинковой и среднетычинковой. У малотычинкового сига число тычинок варьирует от 15 до 30 (в среднем для озера 23.2 ± 0.1); у среднетычинкового – от 32 до 43 (38.3 ± 0.7). Малотычинковый сиг распространен по всему озеру, среднетычинковый – малочислен, и его распределение по озеру крайне неравномерное. Большая часть среднетычинкового сига поймана в плёсе БоИ (15% от уловов сига), в ЙИ его доля составила 1%, в БаИ – 0%. Особи среднетычинкового сига из ЙИ и БоИ при рассмотрении были объединены и описывались как среднетычинковый сиг оз. Имандра.

Возрастной состав. В целом малотычинковый сиг и корюшка в оз. Имандра были представлены десятью возрастными группами: от 0+ до 9+ и от 1+ до 10+ лет соответственно, ряпушка – семью возрастными группами: от 0+ до 6+, среднетычинковый сиг – шестью: от 2+ до 7+ (табл. 4).

Однако возрастная структура уловов рыб в трех плёсах различалась. Особи всех возрастов у исследуемых видов встречались только в уловах из ЙИ. В БоИ и ЙИ преобладали малотычинковые сиги в возрасте 3+, 4+ и 5+ (в среднем 76–82%), в БаИ – в возрасте 4+–6+ (82%) (табл. 4). В ЙИ малотычинковые сиги старше 7+ встречались единично и в основном были представлены самками. В уловах среднетычинкового сига наиболее часто встречались особи двух возрастов – 3+–4+ (75%). У ряпушки в БоИ и ЙИ преобладали рыбы в возрасте 2+–3+ (от 63 до 71%), в то время как в БаИ – меньшего возраста: 1+–2+ (82 %) (табл. 4). Ряпуш- ки максимального возраста (6+) встречались в уловах из плёсов БаИ и ЙИ в единичных экземплярах и были представлены самками. У корюшки в ЙИ и БоИ преобладали рыбы в возрасте от 4+ до

7+ (от 73 до 85% соответственно), в БаИ - в возрасте 4+ и 5+ (80%) (табл. 4). Корюшки старше 8+ лет в ЙИ и БаИ были представлены главным образом самками и встречались единично (1-3%).

Таблица 4

Возрастной и половой состав у малотычинкового (мт.с.) и среднетычинкового (ст.с.) сига

Coregonus lavaretus , европейской ряпушки C. albula и европейской корюшки Osmerus eperlanus в плёсах оз. Имандра, 2011 - 2016 гг.

|

Место лова, плёс |

Воз |

раст, лет |

В целом для |

||||||||||

|

Виды |

0+ |

1+ |

2+ |

3+ |

4+ |

5+ |

6+ |

7+ |

8+ |

9+ |

10+ |

выборки |

|

|

рыб |

juv /самцы/самки, |

n |

juv /самцы/ |

||||||||||

|

(доля возрастной группы от общей численности выборки, %) |

самки, n |

||||||||||||

|

БоИ |

мт.с. |

0/0/1 |

0/1/4 |

0/8/1 |

0/26/13 |

0/10/5 |

0/3/3 |

0/1/1 |

0/49/28 |

||||

|

- |

(1.3) |

(6.5) |

(11.7) |

(50.6) |

(19.5) |

(7.8) |

(2.6) |

- |

- |

- |

|||

|

ряпушка |

2/0/0 |

3/9/12 |

1/58/79 |

1/44/54 |

0/7/46 |

0/2/16 |

7/120/207 |

||||||

|

(0.6) |

(7.2) |

(41.3) |

(29.6) |

(15.9) |

(5.4) |

||||||||

|

корюшка |

1/2/2 |

0/4/13 |

0/6/19 |

0/7/19 |

0/5/33 |

0/1/22 |

0/1/14 |

0/0/4 |

1/26/126 |

||||

|

ЙИ |

(3.3) |

(11.1) |

(16.3) |

(17.0) |

(24.9) |

(15.0) |

(9.8) |

(2.6) |

|||||

|

мт.с. |

0/0/2 |

4/2/12 |

6/18/25 |

0/66/60 |

0/76/108 |

0/37/72 |

0/17/29 |

0/2/12 |

0/0/2 |

0/1/1 |

10/219/323 |

||

|

(0.5) |

(2.9) |

(9.0) |

(22.8) |

(33.3) |

(19.7) |

(8.3) |

(2.5) |

(0.5) |

(0.5) |

- |

|||

|

ряпушка |

21/1/5 |

8/14/23 |

4/48/75 |

0/16/53 |

0/5/27 |

0/0/11 |

0/0/1 |

33/84/195 |

|||||

|

(8.7) |

(14.4) |

(40.7) |

(22.2) |

(10.2) |

(3.5) |

(0.3) |

- |

- |

- |

- |

|||

|

корюшка |

0/0/1 |

3/2/4 |

4/5/21 |

3/14/43 |

0/24/72 |

0/20/107 |

0/2/44 |

0/0/12 |

0/0/3 |

0/0/1 |

10/67/308 |

||

|

- |

(0.3) |

(2.3) |

(7.8) |

(15.6) |

(24.9) |

(33.0) |

(11.9) |

(3.1) |

(0.8) |

(0.3) |

|||

|

БаИ |

мт.с. |

0/0/1 |

1/5/13 |

1/14/14 |

0/20/26 |

0/22/28 |

0/8/23 |

0/4/10 |

2/73/115 |

||||

|

- |

(0.5) |

(10.0) |

(15.3) |

(24.2) |

(26.3) |

(16.3) |

(7.4) |

- |

- |

- |

|||

|

ряпушка |

0/0/1 |

0/17/6 |

0/40/15 |

0/12/1 |

0/1/1 |

0/0/1 |

0/70/25 |

||||||

|

(1.1) |

(24.3) |

(57.9) |

(13.7) |

(2.0) |

- |

(1.0) |

- |

- |

- |

- |

|||

|

корюшка |

1/0/0 |

0/0/4 |

0/4/24 |

0/4/35 |

0/0/8 |

0/0/2 |

0/0/2 |

1/8/75 |

|||||

|

- |

- |

(1.2) |

(4.8) |

(33.3) |

(46.4) |

(9.5) |

(2.4) |

(2.4) |

- |

- |

|||

|

Оз. |

ст.с. |

0/1/0 |

0/2/2 |

0/5/6 |

0/0/3 |

0/1/0 |

0/9/11 |

||||||

|

Имандра |

- |

- |

(5.0) |

(20.0) |

(55.0) |

(15.0) |

(5.0) |

- |

- |

- |

- |

||

Половой состав. В половой структуре малотычинкового сига из БаИ и ЙИ доминировали самки (табл. 4). Соотношение самцов и самок в обоих плесах составило в среднем 1:1.5. В уловах из БоИ самцов малотычинкового сига было больше - 2:1. У среднетычинкового сига количество самцов и самок в выборках было почти одинаковым (1:1). В уловах ряпушки из плëса БаИ преобладали самцы, соотношение самцов и самок составило 3:1, в то время как в ЙИ и БоИ - самок: 1:2. В половой структуре корюшки Имандры доминировали самки. Соотношение полов в БаИ составило 1:9, в ЙИ и БоИ - 1:5.

Особенности линейно-весовых показателей. У малотычинкового и среднетычинкового сига оз. Имандра средние наблюденные длина и масса самцов и самок в течение жизни значимо не различались. У ряпушки и корюшки различия в этих показателях были незначительные. Далее приведены обобщенные размерно-весовые характеристики исследуемых видов рыб плёсов БоИ, ЙИ и БаИ.

Выборка малотычинкового сига из БоИ была представлена особями длиной 212-422 (334 ± 4.8) мм и массой 109-1285 (535 ± 24.7) г., из ЙИ - соответственно 113–500 (272 ± 2.1) мм и 15–1660 (255 ± 7.0) г; из БаИ - 150-436 (277 ± 4.1) мм и 29-1350 (282 ± 13.8) г. Средние величины длины и массы малотычинкового сига разных возрастных групп ЙИ и БаИ различались незначительно (в возрасте 3+, p < 0.001). Линейно-весовые показатели малотычинкового сига в БоИ были выше ( p < 0.001), чем в ЙИ и БаИ до возраста 5+ (табл. 5). Начиная с возраста 6+, размерновесовые показатели малотычинкового сига в разных плесах оз. Имандра значимо не различались.

Таблица 5

Средние наблюденные длина ( АС ), мм и масса ( W ), г у малотычинкового (мт.с.) и среднетычинкового (ст.с.) сига Coregonus lavaretus , европейской ряпушки C. albula и европейской корюшки Osmerus eperlanus в плёсах оз. Имандра, 2011 - 2016 гг.

|

Виды рыб |

Возраст, лет |

||||||||||

|

0+ |

1+ |

2+ |

3+ |

4+ |

5+ |

6+ |

7+ |

8+ |

9+ |

10+ |

|

|

АС |

|||||||||||

|

плёс Большая Имандра |

|||||||||||

|

мт.с. |

- |

220 |

248 ± 14.1 |

313 ± 8.8 |

344 ± 5.0 |

358 ± 7.4 |

338 ± 18.3 |

319 ± 13.5 |

- |

- |

- |

|

ряпушка |

99 ± 1.5 |

100 ± 1.5 |

112 ± 0.7 |

123 ± 1.5 |

149 ± 1.5 |

162 ± 2.7 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

корюшка |

- |

- |

117 ± 3.5 |

131 ± 2.6 |

145 ± 2.0 |

155 ± 3.0 |

165 ± 2.8 |

175 ± 4.0 |

180 ± 6.3 |

196 ± 1.0 |

- |

|

плёс Йокостровская Имандра |

|||||||||||

|

мт.с. |

116 ± 2.5 |

166 ± 4.3 |

198 ± 4.2 |

257 ± 2.5 |

276 ± 1.9 |

302 ± 3.5 |

318 ± 6.5 |

329 ± 11.2 |

334 ± 10.5 |

380 ± 18.5 |

- |

|

ряпушка |

81 ± 1.9 |

103 ± 1.3 |

111 ± 2.8 |

119 ± 1.8 |

149 ± 4.1 |

180 ± 6.7 |

208 |

- |

- |

- |

- |

|

корюшка |

- |

94 |

104 ± 3.1 |

123 ± 2.7 |

143 ± 2.9 |

157 ± 2.3 |

178 ± 2.2 |

187 ± 3.3 |

200 ± 7.2 |

231 ± 1.5 |

216 |

Окончание табл. 5

|

Виды рыб |

Возраст, лет |

||||||||||

|

0+ 1 |

1+ 1 |

2+ 1 |

3+ 1 |

4+ 1 |

5+ 1 |

6+ 1 |

7+ 1 |

8+ 1 |

9+ 1 |

10+ |

|

|

плëс Бабинская Имандра |

|||||||||||

|

мт.с. |

- |

165 |

185 ± 5.7 |

224 ± 5.6 |

269 ± 4.6 |

301 ± 4.1 |

322 ± 5.8 |

345 ± 11.6 |

- |

- |

- |

|

ряпушка |

99 |

107 ± 1.6 |

110 ± 2.5 |

102 ± 2.3 |

197 ± 1.8 |

- |

160 |

- |

- |

- |

- |

|

корюшка |

- |

- |

91 |

123 ± 10.1 |

173 ± 5.1 |

180 ± 2.7 |

207 ± 8.8 |

193 ± 12.5 |

218 ± 7.5 |

- |

- |

|

Оз. Имандра |

|||||||||||

|

ст.с |

- 1 |

- 1 |

308 |

290 ± 17.1 |

289 ± 9.9 |

336 ± 23.01 |

- 1 |

337 |

- 1 |

- 1 |

- |

|

W |

|||||||||||

|

плëс Большая Имандра |

|||||||||||

|

мт.с. |

- |

131 |

184 ± 33.6 |

437 ± 36.9 |

556 ± 27.8 |

662 ± 51.0 |

611±139.4 |

477 ± 68.0 |

- |

- |

- |

|

ряпушка |

7 ± 0.3 |

9 ± 0.4 |

12 ± 0.3 |

17 ± 0.8 |

32 ± 1.1 |

42 ± 2.1 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

корюшка |

- |

- |

11 ± 1.7 |

17 ± 1.2 |

22 ± 1.2 |

27 ± 2.0 |

31 ± 2.0 |

38 ± 2.7 |

45 ± 5.3 |

53 ± 12.2 |

- |

|

1.плëс Йокостровская Имандра |

|||||||||||

|

мт.с. |

16 ± 0.6 |

47 ± 4.4 |

86 ± 6.6 |

202 ± 7.7 |

247 ± 6.5 |

342 ± 17.4 |

409 ± 34.5 |

502 ± 66.3 |

433 ± 83.0 |

715 ± 85.0 |

- |

|

ряпушка |

4 ± 0.5 |

9 ± 0.4 |

11 ± 0.4 |

15 ± 0.9 |

31 ± 2.6 |

58 ± 5.8 |

81 |

- |

- |

- |

- |

|

корюшка |

- |

6 |

8 ± 0.9 |

12 ± 0.9 |

19 ± 1.6 |

26 ± 1.4 |

43 ± 2.2 |

51 ± 2.9 |

56 ± 5.1 |

112 ± 22.5 |

91 |

|

плëс Бабинская Имандра |

|||||||||||

|

мт.с. |

- |

50 |

63 ± 6.6 |

119 ± 9.0 |

223 ± 14.6 |

335 ± 16.2 |

428 ± 29.8 |

560 ± 76.9 |

- |

- |

- |

|

ряпушка |

6 |

8 ± 0.3 |

11 ± 1.4 |

9 ± 0.5 |

72 ± 12.5 |

- |

35 |

- |

- |

- |

- |

|

корюшка |

- |

- |

4 |

11 ± 3.6 |

39 ± 3.3 |

43 ± 2.1 |

65 ± 8.3 |

54 ± 11.0 |

74 ± 11.0 |

- |

- |

|

Оз. Имандра |

|||||||||||

|

ст.с |

- 1 |

- 1 |

315 1 |

339 ± 52.8 |

327 ± 36.71 |

579±117.5 |

- 1 |

529 |

- 1 |

- 1 |

- |

Среднетычинковые сиги в уловах из оз. Имандра встречались длиной 250–382 (299 ± 9.1) мм и массой 186–784 (377 ± 34,3) г. Линейновесовые показатели среднетычинкового сига в разных возрастах наиболее близки к показателям малотычинкового из плёса БоИ (табл. 5).

Ряпушка из БоИ в целом по выборке была представлена особями длиной: 86–180 (123 ± 1.1) мм и массой 5–51 (18 ± 0.6) г, из ЙИ и БаИ – соответственно длиной 58–208 (114 ± 1.2) мм и 89–214 (110 ± 2.0) мм и массой 2–86 (14 ± 0.7) г и 6–84 (11 ± 1.1) г. Различия средних значений длины и массы ряпушки в разных возрастах из трех плесов были незначительны (табл. 5): в возрасте 3+ рыбы из БаИ имели меньшие характеристики, нежели из ЙИ и БоИ ( p < 0.01 и p < 0.001 соответственно).

Выборка корюшки из плёса БаИ в целом была представлена особями значимо большей ( p < 0.01) длины: 91–240 (180 ± 2.4) мм и массы: 4–97 (43 ± 1.6) г по сравнению с корюшкой из плёсов ЙИ и БоИ, где рыбы имели соответственно длину 92– 255 (163 ± 1.3) мм и 110–225 (159 ± 1.7) мм, и массу 5–201 (34 ± 0.9) г и 6–84 (30 ± 1.1) г. Это связано с тем, что, в возрастах 4+–6+ корюшки из БаИ росли быстрее ( p < 0.01) по сравнению с корюшкой из других плесов озера (табл. 5). Начиная с возраста 6+ лет, у корюшки из плёса ЙИ наблюдаются бóльшие ( p < 0.05) линейно-весовые показатели по сравнению с корюшками из БоИ.

Созревание. Доля особей малотычинкового сига, готовящихся к нересту, в БоИ составила 43%, в ЙИ и БаИ – соответственно 17 и 16%. В БоИ половозрелые самцы встречались в возрасте от 3+ до 7+, самки – от 4+ до 6+. Модальный возраст созревания у первых соответствовал 4+, у вторых – 4+–5+. В ЙИ самцы и самки малотычинкового сига вступали в нерест соответственно в возрасте 3+–

9+ и 3+–8+, модальный возраст у обоих полов соответствовал 4+–5+. В БаИ половозрелые самцы малотычинкового сига встречались в возрасте от 4+ до 7+, самки – от 5+ до 7+, модальный возраст созревания у первых 5+, у вторых – 6+. В среднем линейно-весовые характеристики у половозрелых особей малотычинкового сига из БоИ были самыми большими по сравнению с теми же характеристиками в остальных плёсах и составили у самок 392 ± 12.1 (345–422) мм и 931 ± 109.8 (536–1285) г, у самцов – 356 ± 4.0 (302–395) мм и 600 ± 27.6 (248–900). В ЙИ половозрелые самцы малотычинкового сига среднем имели длину 321 ± 8.2 (260– 464) мм и массу 440 ± 46.1 (192–1295) г, самки – 302 ± 5.0 (228–460) мм и 358 ± 30.1 (114–1660) г. В БаИ половозрелые самцы и самки имели длину соответственно 342 ± 11.6 (275–436) и 298 ± 9.9 (245–395) мм и массу 568 ± 8.1 (241–1350) и 332 ± 42.4 (151–830) г.

В полученных выборках среднетычинкового сига оз. Имандры все особи имели II стадию зрелости гонад.

Доля половозрелых ряпушек в выборках из плёса БоИ составила 71%, в ЙИ и БаИ – соответственно 38 и 74%. Во всех плесах оз. Имандра половозрелые самцы ряпушки встречались в возрасте от 1+ до 4+, половозрелые самки – в ЙИ и БаИ – в возрасте 1+-6+, в БоИ – в возрасте 1+–5+. Модальный возраст созревания у самцов соответствовал 2+ –3+, у самок – 2+–4+. В среднем длина и масса половозрелых самцов составляла: в БоИ – 111 ± 0.9 (93–139) мм и 12 ± 0.3 (7–22) г., в ЙИ – 115 ± 2.4 (100–153) мм и 13 ± 1.3 (7–40) г, в БаИ – 106 ± 1.6 (89–179) мм и 9.5 ± 0.9 (6–59) г. Средняя длина и масса половозрелых самок составляла: в БоИ – 132 ± 1.7 (88–180) мм и 23 ± 1.0 (5–51) г, в ЙИ – 125 ± 2.5 (100–208) мм и 19 ± 1.5 (6–86) г, в

БаИ – 111 ± 5.2 (90–214) мм и 13 ± 3.3 (6–84) г.

Доля половозрелой корюшки в разных плёсах составила: в БоИ – 68%, в ЙИ и БаИ – 48%. В плёсе БоИ самцы корюшки созревали в возрасте от 2+ до 8+, в ЙИ – от 2+ до +7+, в БаИ – от 4+ до 5+. Модальный возраст созревания у самцов во всех плёсах 4+–6+. Самки корюшки созревали возрасте: в БоИ – 3+–9+, в ЙИ – 2+–10+, БаИ – 4+– 8+. Модальный возраст созревания самок, как и у самцов, наблюдался в 4–7+. В БоИ и ЙИ самцы корюшки созревали при близкой длине и массе, а именно 145–147 (105–192) мм и 23–24 г (5–-58) г. В БаИ эти показатели были выше: 171 ± 5.4 (135– 192) мм и 38 ± 3.7 (14–52) г. В БоИ самки корюшки при созревании имели среднюю длину 165 ± 2.4 (113–225) мм и 35 ± 1.6 (10–84) г, в ЙИ – 182 ± 1.6 (101–255) мм и 48 ± 1.6 (6–201) г, в БаИ – 190 ± 3.3 (117–240) мм и 38 ± 3.7 (14–52) г.

Таблица 6

Питание малотычинкового сига Coregonus lavaretus в летне-осенний период из различных плёсов оз. Имандра, 2011 - 2016 гг.

|

Компоненты |

Плëс Большая Имандра |

Плëс Йокостровская Имандра |

Плëс Бабинская Имандра |

||||||

|

Размерные группы, длина по Смиту ( АС ), мм |

Размерные группы, длина по Смиту ( АС ), мм |

Размерные группы, длина по Смиту ( АС ), мм |

|||||||

|

200-299 |

300-399 |

100-199 |

200-299 |

300-399 |

400-499 |

100-199 |

200-299 |

300-399 |

|

|

- |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

|

Зоопланктон |

- |

3.5 / 12.5 |

53.8 / 55.6 |

13.3 / 41.5 |

1.2 / 8.7 |

- |

20.1 / 25.0 |

0.2 / 8.9 |

0.05 / 1.7 |

|

Бентос: |

100 / 100 |

96.5 / 87.5 |

40.0 / 66.7 |

32.6 / 95.1 |

70.2 / 87.0 |

100 / 100 |

62.0 / 87.5 |

95.0 / 96.0 |

98.1 / 100 |

|

поденки (лич.) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0.05 / 1.7 |

|

веснянки (лич.) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ручейники (лич.) |

- |

0.3 / 12.5 |

- |

14.5 / 7.3 |

8.5 / 21.7 |

66.8 / 50.0 |

- |

29.7 / 31.1 |

67.0 / 55.9 |

|

хирономиды (лич.) |

- |

0.1 / 25.0 |

18.1 / 44.4 |

1.8 / 31.7 |

17.9 / 34.8 |

- |

38.4 / 75.0 |

1.1 / 26.7 |

0.3 / 6.8 |

|

перепончатокрылые (имаго) жуки (имаго) |

- |

0.2 / 9.8 |

- |

- |

9.0 / 12.5 |

0.5 / 2.0 |

0.2 / 1.7 |

||

|

- |

- |

- |

- |

- |

0.1 / 2.0 |

0.1 / 3.4 |

|||

|

водные клещи (имаго) |

- |

0.1 / 7.3 |

- |

- |

- |

0.1 / 2.0 |

- |

||

|

бокоплавы (имаго) |

- |

- |

- |

- |

- |

1.5 / 1.7 |

|||

|

моллюски |

26.9 / 100 |

93.8 / 87.5 |

21.9 / 44.4 |

16.2 / 63.4 |

43.7 / 73.9 |

33.2 / 100 |

14.6 / 25.0 |

63.5 / 84.4 |

29.5 / 78.0 |

|

олигохеты |

- |

2.3 / 12.5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Рыба |

- |

- |

- |

2.1 / 2.4 |

- |

0.6 / 2.2 |

0.8 / 1.7 |

||

|

Икра рыб |

- |

- |

- |

50.0 / 26.8 |

28.6 / 17.4 |

- |

- |

- |

- |

|

Остатки растений |

73.1 / 50.0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Аморфная масса |

- |

- |

6.2 / 11.1 |

- |

- |

- |

17.9 / 12.5 |

4.2 / 13.3 |

- |

|

Непищевые компоненты (гальки, домики ручейников) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0.5 / 1.7 |

|

Средний размер кормовых организ- |

- |

7.3 |

5.0 |

6.6 |

7.4 |

12.1 |

5.2 |

5.8 |

6.9 |

|

мов, мм |

|||||||||

|

Средняя масса пи- |

80.0 |

2062.4 |

176.3 |

1772.1 |

2314.6 |

2570.0 |

203.6 |

999.1 |

2979.0 |

|

щевого комка. мг |

|||||||||

|

Средний Iн, 0/ 000 |

3.3 |

48.3 |

24.4 |

79.0 |

63.9 |

69.3 |

25.4 |

47.5 |

67.4 |

|

Количество экз. |

2 |

8 |

9 |

41 |

23 |

2 |

8 |

45 |

59 |

Примечания: Здесь и в табл. 7: F , % – частота встречаемости компонента; P , % – доля компонента пищи по массе; зоопланктон – Acanthocyclops sp., Bythotrephes sp., Cyclops sp., Eurycercus sp.; бентос – поденки: Centroptilum sp; ручейники: Agraylea sp., Athripsodes sp., Molana sp., Oxyethira sp., Phryganea sp.; хирономиды: Ablabesmyia sp., Chironomus sp., Cricotopus sp., Endochironomus sp., Hyptotendipes sp., Macropelapia sp., Mallochohelea sp., Micropsectra sp.; Polipedium sp., Procladius sp., Prodiamesa sp.; жуки: Platambus sp.; двустворчатые моллюски: Euglesa sp., Sphaerium sp.; брюхоногие моллюски: Limnea sp., Valvata sp., рыба: Pungitius pungitius .

Таблица 7

Питание европейской ряпушки Coregonus albula в летне-осенний период из различных плёсов оз. Имандра, 2011 - 2016 гг.

|

Компоненты |

Плëс Большая Имандра |

Плëс Йокостровская Имандра |

Плëс Бабинская Имандра |

|||||

|

Размерные группы, длина по Смиту ( АС ), мм |

Размерные группы, длина по Смиту ( АС ), мм |

Размерные группы, длина по Смиту ( АС ), мм |

||||||

|

101-150 |

151-200 |

0-100 |

101-150 |

151-200 |

201-250 |

0-100 |

101-150 |

|

|

- |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

P, % / F, % |

|

Зоопланктон |

18.3 / 25.0 |

11.2 / 20.0 |

34.2 / 63.6 |

59.8 / 47.8 |

5.3 / 25.0 |

90.1 / 50.0 |

100 / 100 |

100 / 100 |

|

Ветвистоус. рачки |

6.5 / 16.7 |

11.2 / 20.0 |

34.2 / 63.6 |

52.6 / 52.6 |

5.3 / 25.0 |

90.1 / 50.0 |

100 /100 |

100 / 100 |

|

веслоногие рачки |

11.8 / 8.3 |

- |

- |

7.2 / 13.0 |

- |

- |

- |

|

|

Бентос: |

53.0 / 66.7 |

87.1 / 100 |

64.4 / 36.4 |

37.9 / 43.5 |

94.7 / 75.0 |

9.9 / 50.0 |

- |

- |

|

поденки |

- |

- |

- |

- |

1.2 / 12.5 |

- |

- |

- |

|

веснянки (имаго) |

- |

0.6 / 20.0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ручейники (кук.) |

0.8 / 8.3 |

17.1 / 20.0 |

- |

5.4 / 8.7 |

44.2 / 37.5 |

- |

- |

- |

|

двукрылые (лич., кук.) |

13.4 / 41.7 |

42.9 / 70.0 |

64.4 / 36.4 |

32.5 / 39.1 |

49.3 / 37.5 |

- |

- |

- |

|

моллюски |

0.3 / 8.3 |

0.9 / 10.0 |

- |

- |

- |

9.9 / 50.0 |

- |

- |

|

жесткокрылые (лич.) |

22.4 / 16.7 |

11.8 / 20.0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

клопы (имаго) |

- |

1.3 / 10.0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

пиявки |

4.7 / 16.7 |

12.5 / 10.0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

круглые черви |

1.6 / 8.3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

бокоплавы |

9.8 / 8.3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Аморфная масса Средний размер |

28.7 / 25.0 |

1.7 / 20.0 |

1.4 / 9.1 |

2.3 / 4.3 |

- |

- |

- |

- |

|

кормовых организмов, мм |

7.2 |

8.2 |

3.1 |

4.7 |

10.1 |

3.6 |

0.5 |

0.5 |

|

Средняя масса пищевого комка, мг |

110.8 |

135.5 |

17.5 |

43.0 |

313.4 |

199.0 |

25.0 |

9.0 |

|

Средний Iн, 0/ 000 |

47.5 |

34.6 |

41.2 |

32.5 |

58.1 |

23.1 |

41.7 |

10.0 |

|

Количество экз. |

12 |

10 |

11 |

23 |

8 |

2 |

1 |

1 |

Примечание. Зоопланктон – ветвистоусые рачки: Bosmina sp., Bythotrephes sp., Daphnia sp., веслоногие рачки – Acantocyclops sp., Сyclops sp.; бентос – хирономиды: Ablabesmyia sp., Centroptilum sp., Cricotopus sp., Diamesa sp., Endochironomus sp., Luttipelopia sp., Prodiamesa sp., Psectrocladius sp., Strictochironomus sp.; ручейники: Rhyacophila sp., Limnephillidae , Leptoceridae , Phryganeidae ; моллюски: двустворчатые – Euglesa sp., брюхоногие – Valvata sp., жесткокрылые: Dytiscus sp., клопы: Corixidae , бокоплавы: Gammarus sp.

Обсуждение

Основу рыбной части сообщества оз. Имандра в середине прошлого столетия составляли ряпушка и сиг (см. табл. 3). В уловах повсеместно встречался арктический голец и кумжа [Галкин, Колюшев, Покровский, 1966; Беляева, Чижиков, Долнин, 1969]. В БоИ в 1960-х гг. в уловах численность сига составляла от 40 до 73%, арктического гольца – 19–31%. На долю корюшки (снеток) в этот период приходилось около 0.5% [Беляева, Чижиков, Дол-нин, 1969]. В начале 1970-х гг. в БаИ сиг в уловах по численности составлял 37.8–56.5%, голец – 33.7–44.6%. Для ЙИ в указанный период встречаемость сига в уловах соответствовала 44.7% [Чижиков и др., 1976]. Интенсификация процессов промышленного загрязнения на протяжении последующих десятилетий в совокупности с неблагоприятным гидрологическим режимом (зимняя сработка воды до 3–4 м) и климатом, прекращение искусственного воспроизводства сига в 90-е гг. прошлого века, браконьерский вылов сига и гольца на нерестилищах, неразумные меры регулирования промыслом (временный запрет на вылов корюшки) привели к серьезным нарушениям типичной структуры рыбной части сообщества оз. Имандры. В настоящее время произошло снижение численности сига, критически сократилась доля лососевых видов [Антропогенные…, 2002; Моисеенко и Яковлев, 1990; Решетников, Терещенко, Лукин, 2011]). Численность хищных видов рыб также крайне низка (см. табл. 3). При этом успешная стратегия воспроизводства в реках, исключающая негативное влияние флуктуаций гидрологического и гидрохимического режимов оз. Имандры, достаточная обеспеченность кормовыми ресурсами, обеспечивают европейской корюшке доминирование в структуре сообщества. Следует отметить, что численность вида стабильно растет, несмотря на ее практически неограниченный вылов в период нереста. Кроме того, для корюшки в последние годы отмечено активное саморасселение в крупных речных системах бассейна оз. Имандры [Терентьев, Кашулин, Зубова, 2017].

В целом, современное «рыбное ядро» оз. Имандры формируют три вида: сиг, ряпушка и корюшка. При наблюдаемых сукцессионных перестройках обнаруживается ряд изменений в их биологических ха- рактеристиках. Сравнение полученных данных с литературными указывает на увеличение числа возрастных групп у корюшки и ряпушки оз. Имандры [Галкин, Колюшев, Покровский, 1966; Смирнов, 1977; Моисеенко, Яковлев, 1990; Антропогенные…, 2002], в то время как тенденция к омоложению стада малотычинкового сига сохраняется во всех плесах озера и в настоящем [Крогиус, 1926а; Решетников, 1966, 1980; Галкин и др., 1966; Комплексное…, 1969; Моисеенко, Яковлев, 1990; Антропогенные..., 2002; Зубова, 2015].

Такими же причинами можно объяснить и незначительное увеличение возраста у ряпушки. Омоложение популяции такого олиготоксобного вида, как сиг, связано, в первую очередь, с длительным негативным воздействием на озеро горнопромышленного комплекса [Моисеенко, Яковлев, 1990; Антропогенные…, 2002; Зубова, 2015]. Тем более, современные концентрации меди, никеля и стронция в воде и в поверхностном слое донных отложений всех плëсов оз. Имандра превышают фоновые значения, что говорит о сохраняющемся высоком уровне техногенной нагрузки на водоем [Зубова, Кашулин, Терентьев, 2015; Даувальтер, Кашулин, 2016].

Современное соотношение самцов и самок (далее полов) у малотычинкового сига в ЙИ и БаИ (1:1.5), а также у ряпушки в БоИ и ЙИ (1:2) характерно для преднерестовых группировок этих видов в оз. Имандра [Комплексное…, 1969]. Преобладание самцов над самками у малотычинкового сига в БоИ и у ряпушки в БаИ, выловленных в сентябре-октябре, может указывать на то, что вылов рыб производился в нерестовом стаде. Половая структура корюшки оз. Имандра также сильно изменилась за последние 60 лет, как и возрастная. Так, если в период с 1982 по 1997 гг. соотношение полов в ЙИ составляло в среднем 1:2 [Антропогенные…, 2002], то современное их соотношение в плёсах БоИ и ЙИ составляет в среднем 1:5, а в БаИ - 1:9. Таким образом, мы наблюдаем увеличение числа самок в популяции корюшки Имандры, что, возможно, говорит о большей выживаемости данного пола в современных условиях озера и большом потенциале популяции к увеличению численности. Также описываемую разницу возможно объяснить тем, что применялись разные способы сбора материала. Соотношение у среднетычинкового сига в оз. Имандра (1:1), возможно, соответствует его природному состоянию.

Общие линейно-весовые показатели выборки малотычинкового сига озера на сегодняшний день имеют наименьшие значения, начиная с 1930 г.: так, средняя длина рыб в возрасте от 3+до 8+ уменьшилась в среднем от 379 до 280 мм, масса -от 720 до 290 г, что связано с омоложением популяции малотычинкового сига и доминированием особей более раннего возраста [Крогиус, 1926а; Галкин, Колюшев, Покровский, 1966; Антропогенные..., 2002]. Как было показано ранее, большие показатели линейных характеристик у малотычинкового сига плëса БоИ до возраста 5+ объясняются более высокими их темпами роста в первый год жизни в этом плесе и связаны здесь с более высокой биомассой как зоопланктонных, так и зообентосных организмов, входящих в состав пищи рыб [Зубова, 2015; Зубова, Кашулин, Терентьев, 2015]. Средние линейно-весовые показатели среднетычинкового сига наиболее близки к показателям малотычинкового сига плеса БоИ, где он в основном и обитает.

Средняя длина и масса выборок корюшки и ряпушки в разных плесах оз. Имандра за последние годы сильно не изменились, при этом увеличились максимальные значения этих характеристик [Галкин, Колюшев, Покровский, 1966; Антропогенные…, 2002]. У ряпушки максимальные значения длины и массы выросли от 165 до 214 мм и от 40

до 86 г соответственно, у корюшки от 245 до 255 мм и от 110 до 201 г соответственно. Рост линейно-весовых характеристик ряпушки и корюшки можно объяснить тем, что эти виды рыб начали доживать до более старших возрастных групп, нежели ранее. Наблюдаемая разница в линейновесовых характеристиках корюшки из разных плесов оз. Имандры в некоторых возрастах требует более детального изучения их темпов роста в дальнейшем.

Доля половозрелых рыб у малотычинкового сига увеличивается от чистых вод БаИ к загрязненным водам БоИ. В плесе БаИ самцы и самки малотычинкового сига начинают созревать в возрасте 4+ и 5+ соответственно. В БоИ и ЙИ, как самцы, так самки, созревают раньше – в возрасте 3+–4+. Учитывая неравномерность вступления в нерестовое стадо, нерегулярность нереста и общую продолжительность жизни малотычинкового сига оз. Имандра, большая их часть успевает лишь один раз участвовать в нересте. Большинство особей впервые нерестящегося малотычинкового сига оз. Имандра в наших уловах достигали линейных и весовых размеров, которые характерны для созревающего сига из чистых водоемов: самцы – 27–30 см и 200–350 г, самки – 28–30 см и 230–400 г [Решетников, 1966, 1980; Решетников, Богданов, 2011], несмотря на снижение возраста начала созревания самцов и самок в БоИ и ЙИ по сравнению с теми же характеристиками в БаИ. Связано это с более высокими темпами роста малотычинкового сига в первых двух плесах в первый год жизни [Зубова, 2015; Зубова, Кашулин, Терентьев, 2015]. Таким образом, снижения размерных характеристик впервые нерестящихся малотычинковых сигов в более загрязненных водах ЙИ и БоИ, по сравнению с чистыми водами БаИ, не происходит. Здесь не встречались особи (в частности, самки), нерестящиеся в текущем году при длине 20 см, что, например, можно было наблюдать у малотычинкового сига в период максимального загрязнения оз. Имандра с 1982 по 1992 гг. [Моисеенко, 1997, 2002]. Следует учитывать ухудшающиеся условия воспроизводства сига. Значительные зимние сработки воды в сочетании с высокими уровнями загрязнения делают малопригодными озерные нерестовые участки. Воспроизводство сига до 90-х гг. прошлого века шло в основном за счет деятельности рыбоводного завода «Имандра», размножения озерно-речных форм и мигрантов из придаточных водоемов. Закрытие рыбоводного завода, агрессивная «оккупация» пригодных для нереста рек корюшкой и расширяющаяся ее экспансия на придаточные системы, ухудшение структуры популяции сига делают перспективы его выживания весьма пессимистическими. Если не будут предприняты меры по исправлению ситуа- ции, сига оз. Имандры в ближайшие годы ждет судьба арктического гольца.

Возраст начала и массового созревания особей ряпушки в оз. Имандра согласуется с природными: соответственно 1+–2+ и 2+–4+. Нами не обнаружены рыбы, готовые к нересту на первом году жизни (0+), как это наблюдалось в период интенсивной техногенной нагрузки на озеро (1982–1984 гг.) [Антропогенные..., 2002]. Линейно-весовые характеристики половозрелых ряпушек оз. Имандры ранее не описывались и, возможно, приведенные нами современные их показатели также соответствуют природным: средняя длина 11–13 см и масса 10–23 г.

По литературным данным [Антропогенные…, 2002], в период с начала и до середины 1990-х гг. популяция корюшки оз. Имандры приобретает структуру, свойственную снетковому типу (мелкой форме европейской корюшки): в уловах появляются половозрелые особи в возрасте 1+ длиной 108– 115 мм. В настоящее время корюшка в оз. Имандра начинает созревать в возрасте 2+ лет, массово – в возрасте 4+-5+ лет. Половозрелые самцы в возрасте от 2+ до 5+ лет имели длину от 110 до 196 (в среднем 151) мм и массу от 8 до 53 г (29 г), половозрелые самки того же возрастного интервала имели длину от 117 до 208 (165) мм и массу – от 21 до 70 г (34) г. Созревание корюшки различных плесов различалось и в более эвтрофной БоИ начиналось в возрасте 2+ (50% особей), в то время как в БаИ первые половозрелые ооби встречались только в возрасте 4+. При этом крупные особи, как правило, все были половозрелыми, что, вероятно, связано с переходом на хищничество. Таким образом, минимальные размеры впервые созревающих корюшек, начиная с 1990-х гг. по 2015 г., не изменились и, возможно, соответствуют снетковому типу, при этом средние размеры созревающих рыб соответствуют размерам крупной формы европейской корюшки (или просто корюшки) [Иванова, 1968; Антропогенные…, 200]). В подразделении форм на крупную (корюшку) и мелкую (снеток) основным критерием различия являются их размеры и особенности созревания [Иванова, 1982]. Считается, что длина тела снетка не превышает 10 см, тогда как корюшка становится половозрелой при длине 15 см. В то же время В.В. Петров (1940) указывал, что «резкой границы между корюшками и снетками не существует» [цит. по: Антропогенные…, 2002, стр. 297], а их биологические особенности в основном зависят от места обитания рыб. Мы считаем, что при разделении корюшки на мелкую и крупную формы необходимо учитывать комплекс таких биологических характеристик рыб, как возрастной состав и размеры, а также особенности их полового созревания. На основе выше описанных биологических характеристик корюш- ки, европейскую корюшку оз. Имандры в настоящее время нельзя относить к снетку с коротким циклом развития. Присутствие в популяции возрастных групп 8+ – 10+, неоднократно участвующих в нересте, свидетельствует о длинноцикловой стратегии развития.

Среди первоочередных мер по стабилизации ситуации необходимо восстановить деятельность рыбоводного завода, возобновив искусственное воспроизводство не только сига, но и гольца и кумжи. Учитывая, что нерест корюшки происходит в относительно короткий период в небольшом количестве рек, возможна организация эффективного регулирования ее численности. Но главной проблемой озера продолжают оставаться его загрязнение, эвтрофирование и неразумный водный режим. Решение всех этих проблем лежит целиком в области администрирования и управления природными ресурсами.

Работа выполнена в рамках темы НИР № 02262019-0045 и частично при поддержке гранта РФФИ 18-05-60125 Арктика и гранта РНФ № 1977-10007. Интерпретация результатов по гидрохимическим и гидробиологическим показателям выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-77

10007; интерпретация результатов по ихтиологическим показателям – гранта РФФИ 18-05-60125 Арктика.

Список литературы Современные биологические характеристики сига Coregonus lavaretus, европейской ряпушки С. albula и европейской корюшки Osmerus eperlanus озера Имандра

- Антропогенные модификации экосистемы оз. Имандра / под ред. Т.И. Моисеенко. М.: Наука, 2002. 403 с.

- Атлас пресноводных рыб России / под ред. Ю.С. Решетникова: в 2 т. М.: Наука, 2003. Т. 1. 379 с.

- Беляева Г.В., Чижиков В.В., Долнин Т.В. Комплексное изучение и охрана оз. Большая Имандра. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра, 1969. 133 с.

- Валькова, С.А. и др. Структура и динамика сообществ зообентоса оз. Имандра в зоне влияния медно-никелевого комбината // Труды Кольского научного центра РАН. 2012. № 1(2). С. 23-40.

- Вандыш О.И. Особенности зоопланктонного сообщества субарктического оз. Имандра в зонах техногенного воздействия (губы Монче, Белая, Молочная) // Экология. 2012. №. 5. С. 366-366.

- Галкин Г.Г., Колюшев А.А., Покровский В.В. Ихтиофауна водохранилищ и озер Мурманской области // Рыбы Мурманской области. Условия обитания, жизнь и промысел. Мурманск, 1966. С. 177-193.

- Даувальтер В.А., Кашулин Н.А. Изменение концентраций никеля и меди в поверхностных слоях донных отложений оз. Имандра за последние полвека // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2015а. Т. 18, №. 2. С. 307-321.

- Даувальтер В.А., Кашулин Н.А. Влияние деятельности горно-металлургических предприятий на химический состав донных отложений оз. Имандра, Мурманская область // Биосфера. 2015б. Т. 7, №. 3. С. 295-314.

- Даувальтер В.А., Кашулин Н.А. Реконструкция накопления элементов в оз. Имандра как отражение динамики качества воды // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2016. № 13. С. 218-221.

- Даувальтер В.А., Терентьев П.М. Аккумуляция тяжелых металлов в донных отложениях и органах, и тканях сига (Coregonus 1ауагеШ') оз. Имандра // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2018. № 15. С. 445-448.

- Денисов Д.Б. Проблемы современной биоиндикации состояния субарктических водных экосистем на основе водорослевых сообществ // Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем: материалы междунар. конф. СПб., 2011. С. 68-73.

- Денисов Д.Б., Кашулин Н.А. Цианопрокариоты в составе планктона оз. Имандра (Кольский полуостров) // Труды Кольского научного центра РАН. 2016. № 7 (41). С. 40-57.

- Заварзина Н.К. О методике определения возраста и размерно-возрастных особенностях малоротых корюшек рода НуротеБиБ острова Сахалин // Чтения памяти Владимира Яковлевича Леванидова. 2005. № 3. С. 585-593.

- Зубова Е.М. Линейный рост европейского сига Coregonus 1ауагеШ' (Ь.) в антропогенно-модифицированных водоемах европейской субарктики (на примере Мурманской области): автореф. дис. ... канд. биол. наук. Пермь, 2015. 28 с.

- Зубова Е.М., Кашулин Н.А., Терентьев П.М. Линейный рост малотычинкового сига Сoregonus 1ауагеШ' (Сoregonidae) оз. Имандра (Мурманская область) // Вопросы ихтиологии. 2015. Т. 56, № 4. С. 463-473.

- Зубова Е.М. и др. Новые данные по морфологическим особенностям жаберного аппарата мало- и сред-нетычинковой форм сига Coregonus 1ауагеШ' (Ь.) из крупнейшего субарктического озера // Биология внутренних вод. 2018. № 4. С. 63-74.

- Иванова М.Н. Популяционная изменчивость пресноводных корюшек // Труды Института биологии внутренних вод. 1968. Вып. 15 (53). 145 с.

- Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях / Е.В. Боруцкий [и др.]. М.: Наука, 1974. 254 с.

- Моисеенко Т.И. Теоретические основы нормирования антропогенных нагрузок на водоемы Субарктики. Апатиты, 1997. 261 с.

- Моисеенко Т.И. Изменение стратегии жизненного цикла рыб под воздействием хронического загрязнения вод // Экология. 2002. № 1. С. 50-60.

- Моисеенко Т.И., Яковлев В.А. Антропогенные преобразования водных экосистем Кольского Севера. Л.: Наука, 1990. 219 с.

- Кашулин Н.А. Рыбы малых озер Северной Фен-носкандии в условиях аэротехногенного загрязнения. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2004. 130 с.

- Кашулин Н.А. и др. Некоторые аспекты современного состояния пресноводных ресурсов Мурманской области // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2013. Т. 16, № 1. С. 98-107.

- Комплексное изучение и охрана оз. Большая Имандра: отчет о НИР. Апатиты, Изд-во КНЦ РАН, 1969. 145 с.

- Крогиус Ф.В. Ихтиологические работы на оз Имандра // Работы Мурманской биологической станции. 1926а. Т. 2. С. 150-152.

- Крогиус Ф.В. Материалы по возрасту и темпу роста сига оз. Имандра // Работы Мурманской биологической станции. 1926б. Т. 2. С. 77-87.

- Крючков В.В., Моисеенко Т.И., Яковлев В.А. Экология водоемов-охладителей в условиях Заполярья. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1985. 131 с.

- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России / под ред. В.Р. Алексеева. М.; СПб.: Т-во науч. изд. КМК, 2016. Т. 2. Зообентос. 457 с.

- Решетников Ю.С. Особенности роста и созревания сигов в водоемах Севера // Закономерности динамики численности рыб Белого моря и его бассейна. М.: Наука, 1966. С. 93-155.

- Решетников Ю.С. Экология и систематика сиговых рыб. М.: Наука, 1980. 301 с.

- Решетников Ю.С., Богданов В.Д. Особенности воспроизводства сиговых рыб // Вопросы ихтиологии. 2011. Т. 51, № 4. С. 502-525.

- Решетников Ю.С., Терещенко В.Г., Лукин А.А. Динамика рыбной части сообщества в изменяющихся условиях обитания (на примере оз. Имандра) // Рыбное хозяйство. 2011. № 6. С. 48-51.

- Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях / Карпевич А.Ф. [и др.]. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 262 с.

- Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосиситем. СПб.: Гидромет-издат, 1992. 318 с.

- Сидоров Г.П., Решетников Ю.С. Лососеобразные рыбы водоемов европейского северо-востока. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2014. 346 с.

- Смирнов А.Ф. Рыбы озера Имандра // Рыбы озер Кольского полуострова: сб. науч. тр. Петрозаводск: Наука, 1977. С. 56-76.

- Терентьев П.М., Кашулин Н.А., Зубова Е.М. Роль европейской корюшки Osmerus eperlanus (Linnaeus) в структуре ихтиофауны бассейна оз. Имандра (Мурманская область) // Труды Зоологического института РАН. 2017. Т. 321, № 2. С. 228-243.

- Терентьева И.А., Кашулин Н.А., Денисов Д.Б. 2017. Оценка трофического статуса субарктического оз. Имандра // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2017. Т. 20, № 1/2. С. 197-204.

- Чижиков В.В. и др. Окончательный отчет по теме «Комплексное изучение Йокостровской и Ба-бинской Имандры и разработка рекомендаций по рациональному использованию водоема» № 11 - 72 - 16 в соответствии с планом научно-исследовательских работ на 1971 - 1976 гг.: в 2 т. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1976. Т. 1. 276 с.

- Чижиков В.В. Гидрохимия и донные отложения оз. Имандра // Экосистема оз. Имандра под влиянием техногенного загрязнения: сб. науч. тр. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1980. С. 24-67.

- Berezina N.A., Strelnikova A.P., Maximov A.A. The benthos as the basis of vendace, Coregonus albu-la, and perch, Perca fluviatilis, diets in an oligo-trophic sub-Arctic lake // Polar Biology. 2018. № 41. pp. 1789-1799.

- Czarkowski T.K. et al. Feeding ecology of vendace, Coregonus albula (L.), in Lake Wigry (northeastern Poland) // Arch. Pol. Fish. 2007. № 15. Р. 117-128.

- Dauvalter V.A., Kashulin N.A. Mercury Pollution of Lake Imandra Sediments, the Murmansk Region, Russia // International Journal of Environmental Research. 2018. V. 12, №. 6. Р. 939-953.

- McKenzie R.A. Age and growth of smelt, Osmerus mordax (Mitchill), of the Miramichi River, New Brunswick // Journal of the Fisheries Research Board of Canada. 1957. № 15. Р. 1313-1327.

- Northcote T. G., Hammar J. Feeding ecology of Core-gonus albula and Osmerus eperlanus in the limnetic waters of Lake Malaren, Sweden // Boreal Env. Res. 2006. № 11. Р. 229-246.

- Van Oosten J. Life history of the lake herring (Leucichthys artedi Le Sueur) of Lake Huron as revealed by its scales, with a critique of the scale method // USA Bureau of Fisheries Bulletin. 1929. № 44. Р. 265-428.

- Vander Zanden M.J. , Vadeboncoeur Y. Fishes as integrators of benthic and pelagic food webs in lakes // Ecology. 2002. № 83. P. 2152-2161.