Современные эколого-эпизоотологические и эпидемиологические особенности природных очагов бешенства в Омской области

Автор: Савкина Екатерина Сергеевна, Полещук Елена Михайловна, Сидоров Геннадий Николаевич

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение современных эколого-эпизоотологических и эпидемиологических особенностей заболеваний бешенством в Омской обл. в начале XXI в., традиционно неблагополучной по этой инфекции. Охарактеризованы заболевания людей бешенством в Омской обл. с 1962 г. и установлены особенности обращения населения за антирабической помощью после травматических контактов с животными за 2001-2020 гг. Изучены особенности эпизоотического процесса в этот период. Проанализирована численность лисицы и енотовидной собаки - основных природных хозяев и распространителей бешенства. Выявлены индекс эпизоотичности и плотности инфекции в разных районах области. Выполнено современное эпидемиологическое районирование и установлен риск заболеваемости бешенством в разных районах Омской обл. Установлено, что в начале XXI в. эпизоотический процесс бешенства на территории области претерпел значительные изменения. Число выявляемых заболеваний животных имеет тренд к выраженному снижению. Эпизоотии формируют стойкие очаги, локализующиеся в изучаемый период преимущественно в подзоне северной лесостепи. Эта ранее не наблюдаемая особенность ландшафтной приуроченности очагов, по-видимому, связана с изменением структуры населения природных хозяев инфекции и значительным ростом численности енотовидной собаки. Установлено, что для оптимизации профилактических мероприятий требуется уделить внимание вакцинации всех групп животных, вовлечённых в эпизоотический процесс, продолжать оральную вакцинацию диких хищников. Существуют условия для формирования стойких природных очагов инфекции и возможности активизации эпизоотий. Это обусловливает актуальность постоянного мониторинга плотности популяций и спонтанной заражённости вирусом бешенства лисицы, енотовидной собаки, корсака и барсука.

Бешенство, омская область, енотовидная собака, эпизоотология, экология, эпидемиология, спонтанная заражённость бешенством, распространители

Короткий адрес: https://sciup.org/147239681

IDR: 147239681 | УДК: 619:616.98:578.824.11:574 | DOI: 10.17072/1994-9952-2022-4-309-326

Текст научной статьи Современные эколого-эпизоотологические и эпидемиологические особенности природных очагов бешенства в Омской области

Бешенство – это зооантропоноз, поэтому эколого-эпизоотологическая и эпидемиологическая характеристика природных очагов рабической инфекции находится в прямой зависимости от территориального распределения и особенностей экологии основных природных хозяев этого возбудителя [Канторович, 1965; Черкасский, 1985; Winkler, 1975]. К настоящему времени установлено, что для характеристики природного очага этой болезни устанавливаются видовое разнообразие, плотность популяций, абсолютная численность, ландшафтно-территориальное распределение и биотические отношения диких хищных млекопитающих семейства псовых (Canidae) [Селимов, 1987; Ведерников, 1987; Ботвинкин, 1992; Сидоров, 1995]. Природный очаг бешенства — это саморегулирующаяся паразитарная система, вписывающаяся в классические законы экологии [Одум, 1975; Беляков, Каминский, Каминская, 1987; Шилов, 2000].

В условиях юга Западной Сибири основные резервуарные хозяева рабического возбудителя – это лисица ( Vulpes vulpes ), енотовидная собака ( Nyctereutes procyonoides ), корсак ( Vulpes corsac ) и волк ( Canis lupus ). Цель работы – изучить современные эколого-эпизоотологические и эпидемиологические особенности проявления природных очагов бешенства в Омской обл. в начале XXI в. во взаимосвязи с плотностью популяций и динамикой численности лисицы и енотовидной собаки.

Территория Омской обл. находится в Западно-Сибирско-Казахстанском природно-очаговом регионе бешенства, что определяет неблагополучие области по смертельно опасному заболеванию [Ботвинкин, 1992].

Первые сведения о бешенстве в Омской обл. датируются 1913 г., когда гидрофобией заболел 21 человек. В 1914–1916 гг. сообщалось о заболеваемости собак и кошек. В 1918–1932 гг. в области было зарегистрировано 13 случаев гидрофобии и постоянно регистрировалось бешенство у животных, преимущественно у собак и волков [Козмин, 1916; Рудаков, 1971]. В период 1932–1960 гг. заболеваемость людей и животных в области не регистрировалась. В конце декабря 1961 г. заболела и пала от бешенства лошадь [Титков, Иванова, Маркарян, 1963; Рудаков, 1971]. И с 1962 по 2022 г. на территории Омской области на протяжении 60 лет, почти не прерываясь, то активизируется, то затухает активность природного очага этой инфекции.

Природный очаг бешенства в области, его эколого-вирусологическую и эпидемиологическую структуру, территориально-временные особенности активно изучали с 1960-х гг. [Рудаков, 1971; Грибанова, 1975; Полещук, 2005; Сидорова, 2009; Сидоров и др., 2014]. В многолетнем эпизоотическом процессе были выделены три эколого-эпизоотологических периода, характеризующиеся своими особенностями [Сидорова, 2009; Полещук, Сидоров, 2010]:

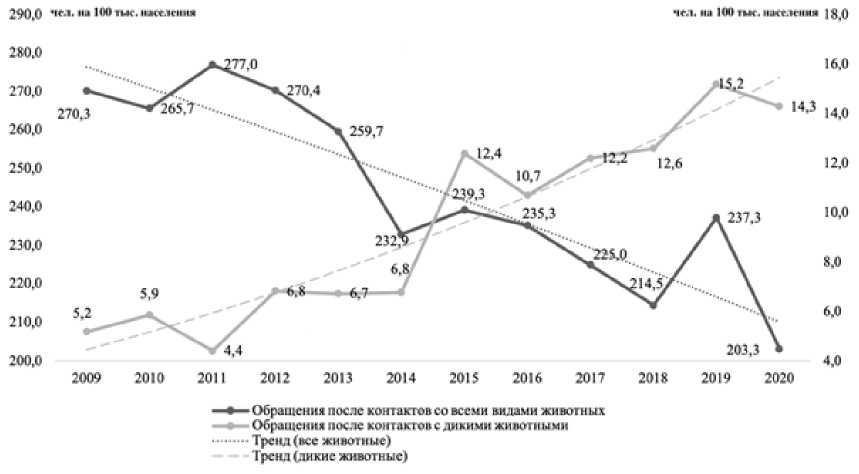

Первый период (1962–1990 гг.), – подъемы эпизоотий отмечали через 2–3 года, регистрировали в среднем 49.5±9.5 случаев в год. Наибольшее число заболевших животных (227 сл.) установили в 1972 г. Низкие показатели (менее 10 животных) были зафиксированы в 1964, 1967–1968, 1970 гг. Среднегодовое число бешеных животных, выявленных в этот период, превышало среднемноголетний показатель за 1962–2020 гг. (37.3±5.3) в 1.3 раза. К концу этого периода наметилась тенденция снижения активности эпизоотического процесса.

В 1970-е гг. была выявлена территориальная приуроченность эпизоотий бешенства к южным и центральным районам области. Было установлено, что на степную, лесостепную и таежные зоны области приходится, соответственно, 60, 40 и 10% случаев бешенства у животных [Грибанова, Мальков, 1978]. С периодичностью 6–7 лет наблюдалось волнообразное перемещение эпизоотических волн из степных и южно-лесостепных районов в северном направлении к подзоне осиново-березовых лесов и южной тайги [Рыбак, Сидоров, Кузьмин, 1992].

Заболевания диких животных в области начали выявлять с 1962 г. До 1972 г. эти случаи были эпизодическими. В 1972 г. выявили 47 инфицированных диких животных, в 1973 – 38. С 1979 г. бешенство у диких животных стали регистрировать регулярно.

Удельный вес лисицы в общей структуре выявленных инфицированных животных в первый период составлял 21.9±1.1%, корсака – 2.5±0.4%, волка – 0.4±0.2%, собаки – 13.9±0.7%, кошки – 2.6±0.3%, КРС – 34.2±1.0%, лошадей – 3.6±0.5%, другие животные не превышали 1% [Сидорова, 2009].

Второй период (1991–2000 гг.), – характеризовался резким снижением активности эпизоотического процесса, вплоть до полного отсутствия регистрации бешенства у животных в 1991, 1992, 1993 гг. Это явление соответствовало ситуации на всей территории России и было связано с перепромыслом диких хищников [Сидоров, 1995; Полещук, Сидоров, 2010; Сидоров, Полещук, Сидорова, 2019]. Регистрировали от 1 до 20 случаев бешенства у животных (в среднем 6.0 случаев). Этот показатель был в 6.2 раза меньше среднемноголетнего за 1962–2020 гг. и в 8.5 раз меньше многолетнего за 1962–1990 гг. Значительно вырос удельный вес зарегистрированных бешеных лисиц – 38.3±6.3%, корсаков – 8.3±3.6% и собак – 23.3±5.5%. Доля инфицированных кошек составила 3.3±2.3%. Заболеваемость сельскохозяйственных животных, по сравнению с предыдущим периодом, снизилась: КРС – 25.0±5.6%, МРС – 1.7±1.7%.

Третий период (2001–2020 гг.) характеризовался резкой активизацией эпизоотического процесса с 2001 г. и постепенным снижением активности эпизоотий после 2007 г., что отмечали для территории всей России в целом [Полещук, Сидоров, 2020]. Риск заражения людей бешенством в Омской обл. в масштабе Российской Федерации в отдельные периоды начала XXI в. оценивался как средний и высокий [Полещук и др., 2019]. Этот период характеризовался активизацией бешенства в центральной и северной лесостепи и изменением видовой структуры источников инфекции, что обусловило необходимость изучения авторами новых, современных особенностей проявления природного очага бешенства в Омской обл. Постоянно регистрируемые контакты населения с бешеными животными, рост заболеваемости домашних и сельскохозяйственных животных обусловливают актуальность мониторинга современной эпидемической и эпизоотологической ситуации по рабической инфекции в Омской обл., анализ ее региональной особенности.

Материалы и методы

В работе охарактеризованы заболевания людей бешенством в Омской обл. в 1962–2021 гг. и установлены особенности обращения населения за антирабической помощью после контактов с животными за 2001–2020 гг., заболеваемость животных бешенством и численность лисицы и енотовидной собаки за 2001–2021 гг.

Материалы по заболеваемости людей и животных бешенством, статистика покусов и плотность популяций лисицы и енотовидной собаки по данным зимних маршрутных (ЗМУ) и весенне-летних учетов получены в Роспотребнадзоре, Управлении Роспотребнадзора по Омской области, в Департаменте ветеринарии, ФГБУ «Центре ветеринарии» Министерства сельского хозяйства России, Управлении ветеринарии по Омской обл., ФГБУ «Федеральном центре развития охотничьего хозяйства», Министерстве природных ресурсов и экологии Омской обл.

Выявлены особенности современного эпизоотического процесса в период 2001–2020 гг.

Территориальные особенности распространения эпизоотий и пространственно–видовая структура источников инфекции охарактеризованы также за три выделенных эпизоотических цикла:

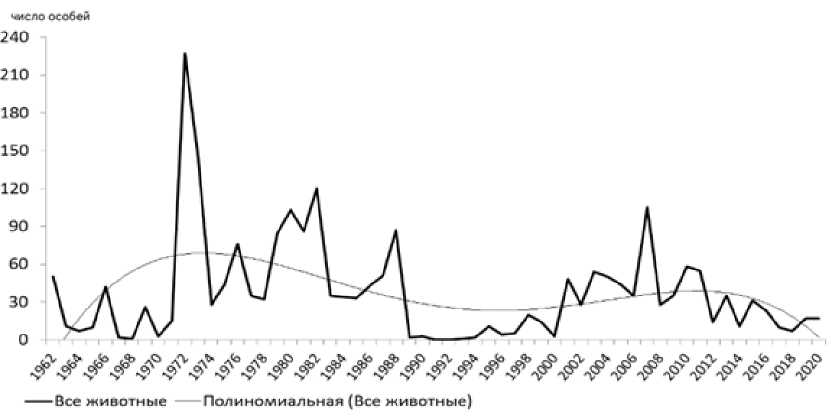

-

• 2001–2009 гг. (427 случаев бешенства), цикл характеризовался резкой активизацией эпизоотического процесса с 2001 г., максимальной заболеваемостью животных в 2007 г. (105 случаев);

-

• 2010–2014 гг. (173 сл.), подъем заболеваемости наблюдался в 2010 г., (58 случаев);

-

• 2015–2020 гг. (105 сл.), с подъёмом в 2015 г. (31 случай).

За указанные временные периоды проанализирована численность лисицы и енотовидной собаки – основных резервуарных хозяев бешенства в Омской обл.

Определены индекс эпизоотичности (отношение числа неблагополучных лет к числу лет наблюдения) и плотность инфекции (среднегодовое число выявленных случаев бешенства на 1000 км2) во всех районах Омской обл. за 2001–2020 гг. На основании комплексного анализа эколого-эпизоотологических показателей проведено современное эпидемиологическое районирование и установлен риск заболеваемости бешенством в разных районах Омской обл. Районирование выполнено на основании авторской методики, используемой при работе на территории как всей Российской Федерации, так и в отдельных регионах страны с 1994 г. В основу методики положено ранжирование показателей риска заражения людей гидрофобией: индекс эпизодичности, плотность инфекции, интегральный показатель плотности популяций хищников [Полещук и др., 2019].

Ландшафтное деление территории Омской обл. приведено по Атласу … [1999]. Обработка данных и составление картограмм проведены с использованием пакета статистического программного обеспечения Microsoft Excel и QGIS Desktop 3.16.5. Территориальное распределение случаев бешенства у животных показано в виде теплокарт, характеризующих их количество в очаге, и составленных с помощью ПО Яндекс. Карты [Блог …]. Материалы обработаны статистическими методами [Лакин, 1980].

Результаты и их обсуждение

В Омской обл. с 1962 до 2020 гг. было зафиксировано 10 случаев бешенства у людей: в 1962, 1964, 1966 (3 случая), 1974, 1975, 1980, 1998 и 2004 гг. От общероссийского показателя [Полещук и др., 2019] это составило 1.6%.

В шести случаях люди заражались при контактах с диким животным (5 лисиц и 1 корсак), в трёх – с домашним (2 собаки и 1 кошка). Один источник установлен не был, вероятно, это было сельскохозяйственное животное (см. ниже). Три человека заражались при снятии шкур.

Все умершие от бешенства – мужского пола из сельской местности, в возрасте от 8 до 58 лет. Детей трое (8, 13 и 15 лет). Прививки от бешенства никому не ставились – 9 человек за медицинской помощью не обращались, а одному человеку прививок не назначили, несмотря на контакт с диким животным.

Последний случай смерти человека от бешенства в Омской обл. был зарегистрирован в ноябре 2004 г. В д. Камчатка Крутинского р-на был выявлен заболевший – школьник 8 лет. Госпитализирован с подозрением на катаральную ангину, затем острый гастрит. На 12-й день болезни (01.11.2004) ребёнок погиб, посмертная диагностика установила диагноз гидрофобии. Контакта с подозрительными животными в анамнезе не было, однако в сентябре 2004 г. в д. Камчатка был объявлен карантин по бешенству общественного стада крупного рогатого скота (КРС). Известно, что погибший ребёнок помогал родителям в уходе за КРС на подворье, что могло стать причиной инфицирования.

Случаи травмирования животными людей в области не редки. В 2016–2020 гг. от нападения бешеных животных, с лабораторно подтвержденным диагнозом, пострадали и были вакцинированы 203 человека.

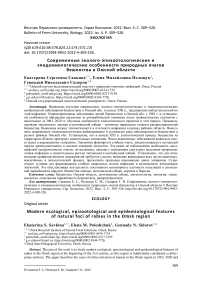

Ежегодно в области за медицинской помощью после опасных контактов с животными обращаются от 3 952 до 5 386 пострадавших, что составляет 300 чел. на 100 тыс. населения. Из них около 37±6% составляют дети до 17 лет. Назначение на иммунопрофилактику в разные годы получали от 96 до 100% обратившихся. Наблюдается умеренная тенденция к снижению числа травмированных лиц: с 2009 по 2020 гг. обращаемость по поводу укусов и ослюнений животными сократилась с 270 до 203 чел. на 100 тыс. населения, T сн = –1.23%.

Ведущая роль в структуре обращений по поводу травм, нанесенных животными, принадлежит полученным от домашних владельческих животных – 6 701±802 от общего числа обращений, что составляет 169 случаев на 100 тыс. населения. Однако частота нападений этих животных на людей выраженно снижается, T сн = –5.25%.

Второе место по числу нанесённых травм принадлежит бродячим собакам и кошкам – 30.3±5.5%, что составляет 78 обращений на 100 тыс. населения соответственно. Эти показатели умеренно растут во время всего периода наблюдения (T пр = 1.97%).

Наименьший процент обращений приходится на случаи нападений на человека диких зверей и синантропных грызунов (2.7±1.6%, 7 случаев на 100 тыс. населения), что соответствует общероссийским данным (2.5±1.5%, 6 чел. на 100 тыс. населения) и данным по Сибирскому федеральному округу (2.2±1.4%, 5 чел. на 100 тыс. населения) (Полещук Е.М. и др., 2019). Однако, несмотря на незначительный удельный вес, обращаемость граждан по поводу травм, наносимых дикими животными и синантропными грызунами, за 2009–2020 гг. выросла (T пр = 5.29%) (рис. 1).

По результатам анализа обращаемости населения субъектов России за медицинской помощью после контактов с животными за 2013–2018 гг., установлено, что Омская обл. является регионом с чрезвычайно высоким показателем числа лиц, пострадавших от диких животных, а среднегодовой показатель за указанные годы составил 12 на 100 тыс. населения [Полещук и др., 2019]. Чаще всего обращающихся за помощью омичей травмировали белки (33.6±5.7%), другие дикие и синантропные грызуны (34.6±5.8%), а также лисицы (17.1±4.1%).

На фоне вышеописанной эпидемиологической ситуации, особую опасность представляет нападение на людей диких животных. Так, в декабре 2020 г. в посёлке Красный Яр Любинского р-на Омской обл. бешеная лисица укусила за щёку 14-летнюю школьницу. Девочка получила необходимую антирабическую помощь [Савкина, Полещук, Сидоров, 2021].

За 1962–2020 гг. среднее многолетнее количество случаев бешенства у животных в Омской области составило 37.3±63.7, или 1.2% от всей заболеваемости животных в России [Полещук и др., 2019] (рис. 2).

Рис. 1. Обращаемость жителей Омской обл. за помощью после контактов со всеми видами животных и с дикими животными в 2009–2020 гг.

Оси ординат отражают количество человек на 100 тыс. населения, обратившихся за медицинской помощью после контактов со всеми животными (левая ось ординат) и после контактов с дикими животными (правая ось) [Applicability of residents of the Omsk region for help after contact with all animals and with wild animals in 2009-2020, per 100 thous. population.

The ordinate axes reflect the number of people per 100,000 population seeking medical care after contact with all animals (left axis) and after contact with wild animals (right axis)]

Рис. 2. Динамика заболеваний животных бешенством в Омской обл. в 1962–2020 гг. (абс.) [Dynamics of animal diseases with rabies in the Omsk region in 1962-2020, (abs.)]

Многолетний анализ статистики заболеваний животных дал возможность выделить три экологоэпизоотических периода: 1962–1990 гг.; 1991–2000 гг.; 2001–2020 гг. (рис. 2). Ниже анализируются особенности современного периода 2001–2020 гг.

После периода относительного благополучия по бешенству в 1990-е гг., связанного с перепромыслом диких хищников, зафиксированного во всей России [Полещук, Сидоров, 2010; Сидоров, Полещук, Сидорова, 2019], активность эпизоотий с 2001 г. резко возросла. Всего за 2001–2020 гг. было зарегистрировано 705 бешеных животных. С начала XXI в. подъемы заболеваний животных отмечали через 1–3 года. Ежегодно регистрировали от 7 до 105 случаев. В среднем 35.2±5.9 случаев, что статистически соответствовало уровню среднемноголетнего показателя за 1962–2020 гг. (37.3±5.3 сл.) (t = 0.97, p > 0.05).

Анализ заболеваний животных за 2001–2020 гг. позволил выделить три эколого-эпизоотических цикла: 2001–2009 гг., 2010–2014 гг., 2015–2020 гг. (рис. 3). Первый цикл характеризуется наибольшим эпизоотическим неблагополучием. В каждый последующий эпизоотический цикл на территории Омской области отмечали уменьшение количества бешеных животных. С 2001 по 2009 гг. это число составило 427 особей (в среднем 47.4±7.9 животных), с 2010 по 2014 гг. – 173 (в среднем 34.6±9.0), с 2015 по 2020 гг. – 105 (в среднем 17.5±3.9). Различия статистически недостоверны, t = 0.35, p > 0.05.

Рис. 3. Число зарегистрированных случаев бешенства животных в Омской области в 2001–2020 гг. (абс.) [The number of registered cases of animal rabies in the Omsk region in 2001-2020, (abs.)]

Среднемноголетний показатель заболевших животных, выявленный в 2001–2009 гг., превышал среднемноголетние показатели за 1962–2020 и 2001–2020 гг. в 1.2 и 1.4 раза соответственно. Среднее число ежегодно выявляемых бешеных животных в 2010–2014 гг. соответствовало показателям за многолетние периоды 1962–2020 и 2001–2020 гг., но уменьшилось в 1.4 раза относительно 2001–2009 гг. В последние 5 лет ежегодно регистрировали по 17.5±3.9 больных животных, что в 2.2 и в 2.0 раз меньше, чем в многолетние периоды 1962–2020 гг. и 2001–2020 гг., а также в 2.8 раз меньше, чем в 2001–2009 гг. В 2021 г. в Омской обл. выявлено 30 бешеных животных.

Количество бешеных животных в годы максимальной напряженности эпизоотического процесса (2007; 2010; 2015) из раза в раз сокращалось в 1.8–1.9 раз.

После 2008 г. на территории Омской обл., как и по всей России, наблюдалось улучшение эпизоотической ситуации. За весь период 2001–2020 гг. в регионе наблюдали снижение числа заболевших животных (Т сн = –5.94%). Такая особенность характерна для всей территории России [Полещук и др., 2019]. Коэффициент корреляции между количеством случаев бешенства животных, зарегистрированных на территории России и в Омской обл., составлял 0.6 (p<0.05), что свидетельствовало о заметной корреляционной связи и подтверждало отмеченное ранее сходство динамики эпизоотий в природных очагах Омской обл. и России в целом [Сидоров и др., 2014].

С 1962 г. до конца ХХ в. эпизоотии бешенства в Омской обл. обычно начинались в южных и юговосточных районах степи и южной лесотепи. Затем волны эпизоотий продвигались в северном направлении в зоны центральной и северной лесостепи, а также к осиново-берёзовым лесам и подтайге. Это было связано с миграциями основных природных хозяев вируса лисицы и корсака. Эпизоотическое неблагополучие в центральной и северно-лесостепной зоне наблюдалось через 2–7 лет, в среднем через 3.5 года и сменялось стабилизацией ситуации. Затем распространение эпизоотий с юга на север повторялось. Единичные случаи бешенства спорадически регистрировали в подзонах подтайги и южной тайги [Рыбак, Сидоров, Кузьмин, 1992].

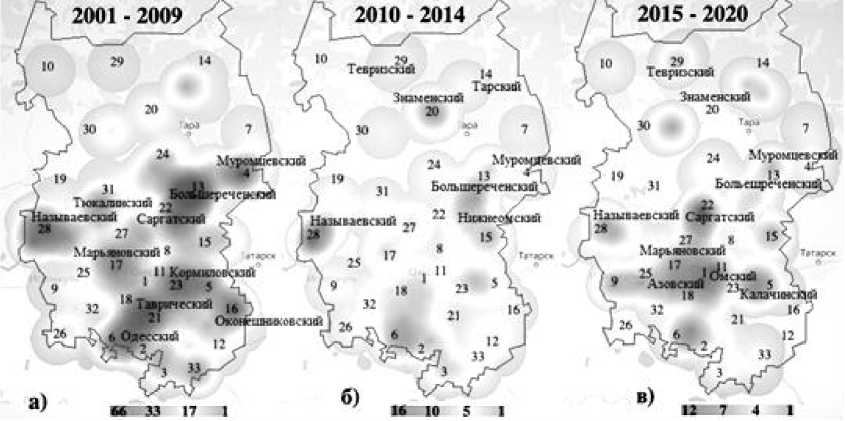

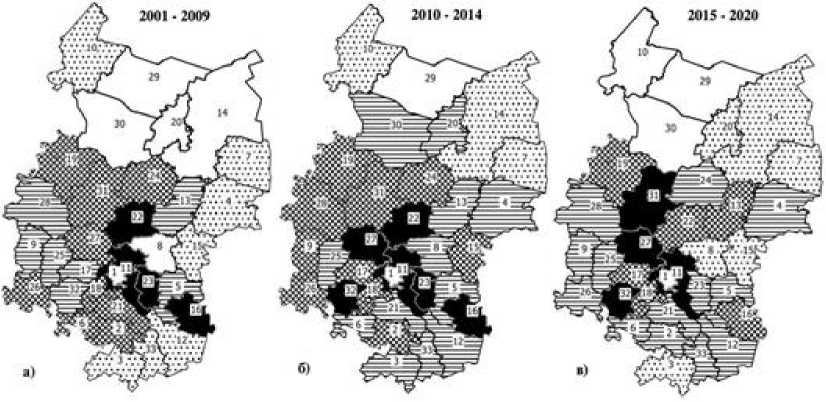

В начале XXI в. территориальное распространение эпизоотий в Омской обл. изменилось. Современное территориальное распределение случаев бешенства, зарегистрированных в эпизоотических очагах, изображено на теплокартах (рис. 4).

Цикл 2001–2009 гг. отличается активизацией, не наблюдаемой ранее, стойких природных очагов на территории северной лесостепи области. Здесь после многолетнего благополучия в 1990-е гг. бешенство начали ежегодно регистрировать на территории Большереченского и Муромцевского р-нов. Таким образом, через 40 лет после начала природной эпизоотии впервые было зафиксировано укоренение природного очага на территории северной лесостепи Омской обл. (рис. 4, а).

Рис. 4. Территориальное распределение случаев бешенства животных, зарегистрированных в эпизоотических очагах Омской области в периоды 2001–2009, 2010–2014, 2015–2020 гг., (абс.).

Номерами указаны муниципальные районы области: 1 – г. Омск; 2 – Павлоградский; 3 – Русско-Полянский; 4 – Муромцевский; 5 – Калачинский; 6 – Одесский; 7 – Седельниковский; 8 – Горьковский; 9 – Исилькульский;

-

10 – Усть-Ишимский; 11 – Омский; 12 – Черлакский; 13 – Большереченский; 14 – Тарский; 15 – Нижнеомский; 16 – Оконешниковский; 17 – Марьяновский; 18 – Азовский; 19 -Крутинский; 20 – Знаменский; 21 – Таврический; 22 – Саргатский; 23 – Кормиловский; 24 – Колосовский; 25 – Москаленский; 26 – Полтавский; 27 – Любинский; 28 – Называевский; 29 – Тевризский; 30 – Большеуковский; 31 – Тюкалинский; 32 – Щерба-кульский; 33 – Нововаршавский

[Territorial distribution of animal rabies cases registered in the epizootic foci of the Omsk region in the periods 2001-2009, 2010-2014, 2015-2020, (abs.).

The numbers indicate the municipal districts of the region: 1 - Omsk; 2 - Pavlogradsky; 3 - Russko-Polyansky; 4 -Muromtsevsky; 5 - Kalachinsky; 6 - Odessky; 7 - Sedelnikovsky; 8 - Gorkovsky; 9 - Isilkulsky; 10 - Ust-Ishimsky;

-

11 - Omsky; 12 - Cherlaksky; 13 - Bolsherechensky; 14 - Tarsky; 15 - Nizhneomsky; 16 - Okoneshnikovsky; 17 -Maryanovsky; 18 - Azovsky; 19 - Krutinsky; 20 - Znamensky; 21 - Tavrichesky; 22 - Sargatsky; 23 - Kormilovsky;

-

24 - Kolosovsky; 25 - Moskalensky; 26 - Poltavsky; 27 - Lyubinsky; 28 - Nazyvaevsky; 29 - Tevrizsky; 30 - Bol-sheukovsky; 31 - Tyukalinsky; 32 - Shcherbakulsky; 33 - Novovarshavsky]

Ранее, на протяжении 1960–1990-х гг., стойких очагов инфекции на территории северной лесостепи не выявляли, а регистрировали только спорадические случаи заноса инфекции после активизации эпизоотий на юге области. Такие кратковременные вспышки отмечали в Муромцевском р-не в 1972–1973 гг. (15 и 11 случаев), в Большереченском р-не в 1988 г. (10 случаев). Они совпадали с активностью эпизоотий в южно-лесостепных и степных районах области.

В первые 9 лет с начала XXI в. в Большереченском р-не в среднем ежегодно регистрировали 7 случаев бешенства у животных (от 2 до 15), в Муромцевском – 4 (от 1 до 15) (рис. 4, а). В 2001–2009 гг. в Большереченском и Муромцевском р-нах выявили 66 и 35 больных животных соответственно, что составило 25% от всех случаев бешенства, зарегистрированных в области.

В северной лесостепи также стали фиксировать почти ежегодную активность эпизоотий в Тюкалин-ском (от 1 до 7 случаев) и Колосовском р-нах (от 1 до 4 случаев). На этих территориях в среднем выявляли по 2 бешеных животных в год. Всего в указанный период здесь установили инфицирование 17 и 16 животных соответственно (рис. 4, а). До начала XXI в. в этих районах фиксировали только редкие случаи бешенства, заносимые с юга области.

Активизация эпизоотического процесса в южных и центральных районах области всегда способствовала распространению неблагополучия на отдельные территории лесной зоны, где вспышки продолжались не более 1–2 лет, но сопровождались выявлением значительного числа инфицированных животных. Так, в период подъема эпизоотий в 1972–1973 гг., в Знаменском р-не выявили 14 бешеных животных (1972 г.), в Большеуковском – 10 и 5 (1972 и 1973 гг.), в Седельниковском – 8 (1973 г.).

В других северных лесных районах области в 2001–2009 гг. бешенство нерегулярно регистрировали в Большеуковском (1–2 случая в год), Тарском (1–6), Знаменском (1–2) и Седельниковском (1 случай) р-нах. В среднем за указанный период на территориях этих районов выявляли от 0.1 до 1 инфицированного животного ежегодно (рис. 4, а). Ранее в этих лесных районах бешеные животные обнаруживались крайне редко, например, в годы разлитых эпизоотий (1972–1973 гг., рис. 2).

В южно-лесостепных районах (Таврический, Одесский, Черлакский, Оконешниковский, Кормилов-ский) и районах центральной лесостепи (Называевский, Любинский, Калачинский) в 2001–2009 гг. ежегодно регистрировали по 2–3 (от 1 до 9) и 2–4 (от 1 до 10) случая бешенства соответственно (рис. 4, а).

После частичного «выгорания» стойких очагов рабической инфекции в северной лесостепи, наблюдаемых на протяжении 9 лет (в 2001–2009 гг.), к 2010–2014 гг. напряженность эпизоотического процесса в целом в области снизилась (рис. 4, б, в). Неблагополучие сохранялось только на отдельных территориях степи (Одесский р-н), центральной лесостепи (Нижнеомский р-н) и в осиново-берёзовых лесах Больше-реченского и Тарского р-нов. Непрерывно на протяжении 40 лет неблагополучным оставался центрально-лесостепной Называевский р-н (рис. 4, б).

В период 2010–2014 гг. в Большереченском и Муромцевском р-нах в среднем ежегодно выявляли 3 и 2 случая бешенства у животных соответственно.

В 2015–2020 гг., на этих территориях продолжали регистрировать единичные – 2 и 1 случаи бешенства у животных. Бешенство у животных на территории Большереченского р-на обнаруживали ежегодно в течение 2001–2020 гг.

На территории же соседнего с ним Муромцевского р-на после 2012 г. инфицированные животные регистрировались только спорадически. Стойкий природный очаг, проявляющий активность в северной лесостепи на протяжении 11 лет, начиная с 2012 г., стал затухать (рис. 3, 4).

В лесной зоне в 2010–2014 гг. неблагополучие отмечали в Знаменском р-не, где в среднем регистрировали по 4 случая бешеных животных в год. Однако с 2015 по 2020 гг. заболевания животных здесь не выявляли (Рис. 4, б, в).

Самые северные таёжные районы области – Усть-Ишимский и Тевризский, расположенные в подзоне южной тайги, были относительно благополучны на протяжении всего периода 1962–1920 гг. В этих районах в отдельные годы регистрировали единичные заболевания животных. Динамика выявления бешенства в Тевризском р-не представляет интерес для дальнейшего наблюдения. В этом, традиционно благополучном, районе зарегистрировали 2 случая бешенства животных в 2010–2014 гг. и 3 случая – в 2015– 2020 гг. Здесь же отмечена самая северная точка регистрации инфекции у животных в Омской обл., – 57º34’29’’с.ш. (c. Утьма Тевризского р-на, 2019 г., лошадь).

В 2015–2020 гг. заболевания животных в основном приходились на районы центральной (1–4 случая в год), южной лесостепи (1–3 случая) и степи (1–2 случая). За 6-летний период наблюдений наибольшее число заболеваний животных установили в центрально-лесостепных Саргатском (12) и Любинском (6 случаев) р-нах, южно-лесостепных Калачинском (7), Омском (7) и Марьяновском (5 случаев) р-нах, в степном Одесском р-не (7 случаев).

По нашему мнению, появление стойких очагов бешенства в северных районах области могло быть связано с изменением видовой структуры диких хищников, поддерживающих циркуляцию вируса в природе и заражающих домашних и сельскохозяйственных животных. Анализ видовой структуры этих резервуарных хозяев рабического возбудителя выявил следующие особенности.

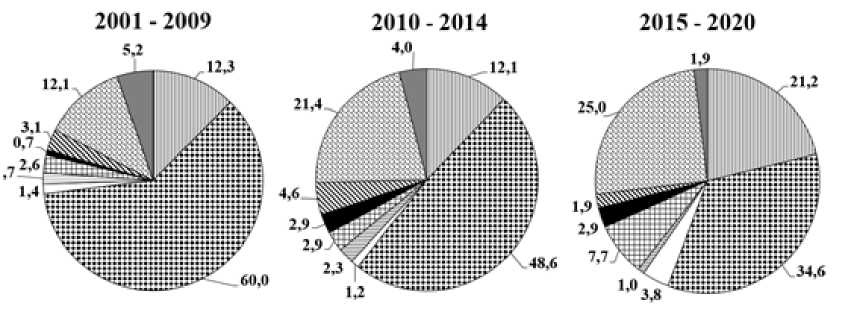

В 1960-х гг. XX в. у диких животных в Омской обл. регистрировали единичные случаи бешенства. С 1972 г. отмечали рост заболеваемости диких плотоядных. В целом за 1960–1980-е гг. доля диких в общей структуре выявленных инфицированных животных составляла 21.6%, домашних – 15.0%, сельскохозяйственных – 58.9%. В 1990-е гг. удельный вес диких животных увеличился до 46.7%. Домашние и сельскохозяйственные животные в этот период составили по 26.7% [Сидорова, 2009]. В 2001–2020 гг. роль диких животных в эпизоотиях бешенства выросла до 61.6%. Для домашних и сельскохозяйственных животных этот показатель снизился до 19.6 и 18.9% соответственно.

Из диких животных основным распространителем рабического возбудителя является лисица. В степных районах к ней добавляется корсак, активно вовлекаясь в циркуляцию вируса во время подъема эпизоотий [Сидоров, 1995; Полещук, 2005; Мальков, Грибанова, 1979]. В период 2001–2020 гг. роль лисицы в структуре заболеваний животных была первостепенна, но неодинакова в выделенные периоды (рис. 5).

Значение этого вида с 60.0% в первый эколого-эпизоотический период снизилось до 34.6% в третий. Произошло это на фоне увеличения удельного веса случаев бешенства у собак (с 12.1 до 25.0%), кошек (2.6 до 7.7%) и крупного рогатого скота (с 12.3 до 21.2%) (рис. 5). При этом в дикой фауне Омской обл. появился новый резервуарный хозяин вируса – енотовидная собака.

Енотовидная собака до конца XX в. в Омской обл. не обитала. Исходный исторический ареал обитания енотовидной собаки приходился только на восток и юго-восток Азии, однако с 1929 по 1955 гг. её с целью обогащения охотничьей фауны страны расселили в 150 административных районах бывшего СССР, в том числе в европейской части современной России. После этого началось самостоятельное расселение хищника на запад вплоть до Ла-Манша и в восточном направлении за Урал и в Западную Сибирь. Перейдя Урал, енотовидная собака дошла в 1975 г. до Курганской, а в 1980 г. до Тюменской обл. В 1994 г. хищника впервые обнаружили в Омской обл. В первую очередь зверь заселил территории центральной и северной лесостепи области, на которых сразу активизировался эпизоотический процесс бешенства [Сидоров и др., 2009] (рис. 4, 7).

КРС [cattle] барсук [badger]

кошка МРС [small

[cat] cattle]

енотовидная собака [racoon dog]

лисица [fox] лошадь [horse]

собака [dog] корсак [corsac]

Рис. 5. Удельный вес разных видов и групп животных в заболеваемости бешенством на территории Омской обл. в 2001–2020 гг., %

[The share of different species and groups of animals in the incidence of rabies in the Omsk region in 2001-2020, %]

Впервые бешенство у енотовидных собак в Омской обл. было выявлено в 2004 г. в Муромцевском рне [Полещук, 2005]. На протяжении XXI в. удельный вес этого животного в структуре заболеваемости вырос с 0.7 до 2.9% (рис. 5). В 2001–2009 гг. бешенство енотовидных собак регистрировалось на территориях наибольшего эпизоотического неблагополучия (рис. 4, а) в Большереченском и Муромцевском, Называевском и Саргатском р-нах.

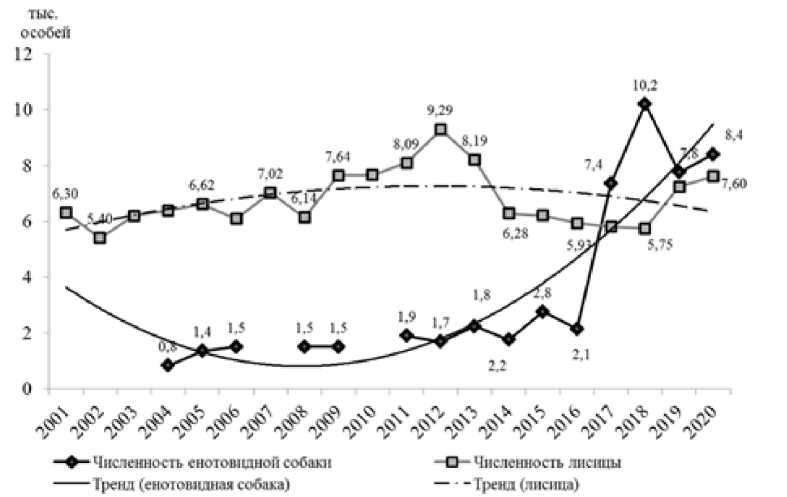

С 2000 г. и по настоящее время енотовидная собака, наряду с лисицей, на территории России является одним из основных источников инфекции [Полещук и др., 2019; Сидоров, Полещук, Сидорова, 2019; Полещук, Сидоров, 2020]. В 2017–2020 гг. численность животного увеличилась в 3–5 раз (рис. 6). Ареал хищника расширился в северном, восточном и южном направлениях (рис. 7).

Рис. 6. Изменение абсолютной численности енотовидной собаки и лисицы в 2001–2020 гг. (тыс. особей) [Change in the absolute number of raccoon dogs and foxes in 2001-2020 (thous. ind.)]

С 2001 по 2020 гг. абсолютная численность енотовидной собаки в области выросла с 0.8 до 7.7 тыс. особей. В 2012–2014 гг. в среднем ежегодно учитывали 1.8 тысяч особей животного в год (0.14 особей на 10 км2), в 2015–2020 гг. – 6.5 тыс. особей в год или 0.52 особи на 10 км2. Максимальная численность была зафиксирована в 2018 г. и достигла 10.2 тыс. особей (0.81 особей на 10 км2). Несмотря на отсутствие учетных данных о поголовье енотовидной собаки в 2007 и 2010 гг. (рис. 6), очевиден тренд на количественный прирост этого животного (Tпр = 14.91%).

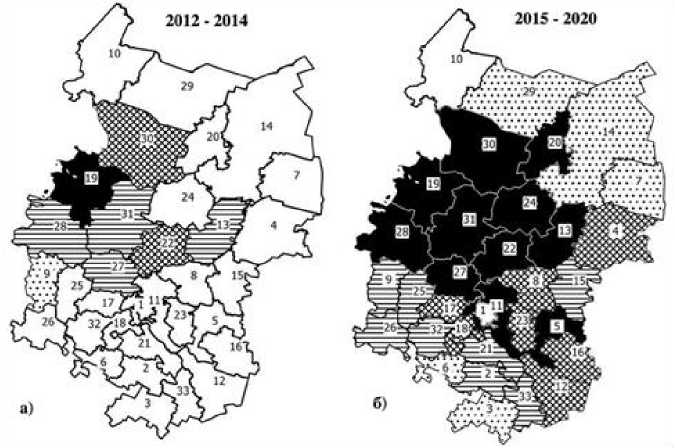

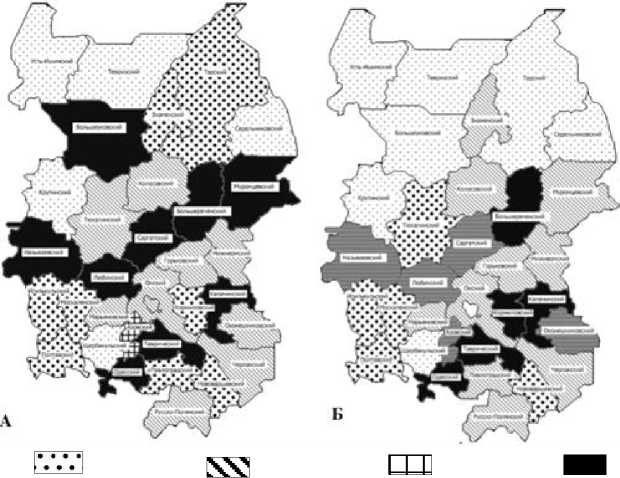

Динамика территориального распределения енотовидной собаки и лисицы в разных районах области

в анализируемые эпизоотические циклы представлена на картограммах относительной численности этих

хищников (рис. 7, 8).

очень низкая – до 10,0 [very low – up to 10]

S3

низкая – 10,1 – 20,0 [low – 10,1 – 20,0]

средняя – 20,1

[medium – 20,1

– 35,0

– 35,0]

высокая – 35,1 – 55,0 [high – 35,1 – 55,0]

очень высокая – 55,1 и > [very high – 55,1 and more]

Рис. 7. Относительная численность енотовидной собаки в районах Омской обл. в 2012–2014 и 2015–2020 гг. (особей на 1000 км2).

Номерами указаны муниципальные районы области как на рис. 4

[The relative abundance of the raccoon dog in the districts of the Omsk region in 2012-2014 and 20152020 (ind. per 1000 sq. km).

The numbers indicate the municipal districts of the region as pиc. 4]

средняя – 40,1 – 70,0 [medium – 40,1 – 70,0]

очень низкая – до 25,0 [very low – up to 25,0]

низкая – 25,1 – 40,0 [low – 25,1 – 40,0]

высокая – 70,1 – 100,0 [high – 70,1 – 100,0]

очень высокая – 100,1 и > [very high – 100,1 and more]

Рис. 8. Относительная численность лисицы в районах Омской обл. в 2001–2009, 2010–2014, 2015– 2020 гг. (особей на 1000 км2).

Номерами указаны муниципальные районы области как на рис. 4

[The relative abundance of the fox in the districts of the Omsk region in 2001-2009, 2010-2014 and 20152020 (ind. per 1000 sq. km).

The numbers indicate the municipal districts of the region as pиc. 4]

Енотовидная собака активно расселяется по территории области, плотность её популяции возрастает. С 2012 г. начался учет численности енотовидной собаки в каждом районе Омской обл. К 2020 г. хищник заселил практически всю область, достигнув численности 8.7 тыс. особей. Максимальная плотность его популяций (1.1–2.3 особей на 10 км2) в этом году оценивалась в Колосовском, Большереченском, Знаменском, Саргатском, Тюкалинском, Омском, Любинском, Крутинском р-нах, а также Большеуковском, Называевском, Калачинском р-нах, где учли 0.7–0.9 особей на 10 км2. В среднем на территории области в 2020 г. плотность популяции енотовидной собаки составляла 0.67 особей на 10 км2. В 2021 г. абсолютная численность хищника в области оставалась, как и в 2020 г., на высоком уровне – 8.4 тыс. особей.

Численность лисицы в 2001–2020 гг. оставалась в состоянии гомеостаза, плотность её популяции изменялась в пределах 0.3–0.7 особей на 10 км2, в среднем составляя 0.48 особей на 10 км2. В некоторых районах лесостепи относительная численность животного составляла 1.0 и более лисиц на 10 км2 (рис. 7). В 2020 г. абсолютная численность хищника составляла 7.6 тыс. особей или 61 на 10 км2. В 2021 г. на территории области было учтено 9.3 тыс. лисиц.

Изменение пространственной структуры популяций хищников в области, связанное с ростом численности енотовидной собаки, несомненно, является причиной новых пространственно-временных особенностей эпизоотического процесса на территории Омской обл.

Абсолютная численность лисицы в Омской обл. многие десятилетия продолжала оставаться стабильной. В 2001–2020 гг. по данным ЗМУ она варьировала в пределах от 5.7 до 9.3 тыс. особей в год, в среднем – 6.8 тыс., с неменяющимся трендом (Tпр/сн = 0.48%, рис. 8).

Известно, что одним из факторов активизации эпизоотий бешенства является суммарная плотность популяций диких хищников. Изменение видовой структуры населения диких плотоядных региона, нарастание их численности, увеличение суммарной плотности популяции способствует активизации эпизоотического процесса, а также возможности появления новых природных очагов болезни на ранее благополучных территориях [Сидоров, 1995; Кузьмин и др., 2002].

Наличие условий, способствующих формированию стойких природных очагов бешенства в северных районах Омской обл., актуализирует необходимость постоянного вирусологического мониторинга популяций диких псовых.

Известно, что в 1967–1977 гг. на юге Западной Сибири спонтанная зараженность популяций лисицы (доля инфицированных животных из общего числа особей, добытых в ходе охотничьего промысла) в отдельные годы достигала 5.6, корсака – 3.7, волка – 1.2% [Грибанова, Мальков, 1978]. Во второй половине 1980-х гг. зараженность лисицы, по нашим данным, сократилась до 1.8, корсака – до 1.0%, при обследовании добытых волков зараженные особи не были обнаружены [Ботвинкин, 1992]. В 1990-х гг. показатель для лисицы составил 0.8, для корсака – 1.4, для волка – 0%. При обследовании 920 экз. куньих, 637 экз. грызунов и зайцеобразных и 112 экз. рукокрылых вирус бешенства, по нашим данным, выделен не был [Кузьмин и др., 2002]. Результаты вирусологических исследований согласовывались с эпизоотологическими показателями (см. рис. 2).

В 2001 г. в период очередного подъёма заболеваемости животных в России, спонтанная заражённость лисицы и корсака в Омской области достигла соответственно до 4.7±1.5% (n = 212) и 8.9±4.2% (n = 45) [Полещук, 2005]. По материалам вирусологических исследований, проведенных в лаборатории бешенства Омского НИИ природно-очаговых инфекций в 2001–2009 гг., спонтанная зараженность лисицы в Омской обл. ежегодно изменялась от 0 (n = 92) в 2004 г. до 4.7% (n = 212) в 2001 г., у корсаков от 0 (n = ед.) в 2003 и 2004 гг. до 8.9% (n = 45) в 2001 г. В этот период бешенство выявили у одной из 2 енотовидных собак, добытых в 2004 г. При обследовании 15 барсуков, добытых в 2001 г., инфекция была установлена у одной особи. В 2010–2014 гг. спонтанная зараженность лисицы составляла от 0 (n = 40) в 2014 г. до 6.1 и 6.6% (n = 49 и 75) в 2010 и 2011 гг. Из обследованных 17 енотовидных собак, добытых в 2013 г., бешенство выявлено у 2 особей. В 2015–2020 гг. при обследовании 37 лисиц в 2018 и 25 лисиц в 2019 гг., бешенство не выявили (0%). Высокие показатели спонтанной зараженности популяций хищника установлены в 2016 г. – 8.3% (n = 24), а также в 2015 – 4.1% (n = 48) и в 2020 – 4.4% (n = 45). При ежегодном обследовании от 4 до 19 особей енотовидной собаки бешенство не выявляли. В 2021 г. в ходе мониторинга обследовали 28 лисиц, из которых у 4 особей был обнаружен возбудитель бешенства (14.2%). Также были обследованы 14 енотовидных собак, из которых две особи (14.2%) оказались инфицированными рабдовирусом [Полещук, Сидоров, 2022].

Важно отметить, что несмотря на повсеместно увеличивающуюся долю лисиц в структуре заболеваемости животных бешенством на территории России [Полещук и др., 2019; Сидоров, Полещук, Сидорова, 2019], спонтанная зараженность лисицы на юге Западной Сибири в первое десятилетие XXI в. не превышала показателей 1960–1990 гг. [Ботвинкин, 1992; Грибанова, 1975]. Начиная с 2010 г., в отдельные годы показатели спонтанной зараженности популяции лисицы начали превышать таковые, установленные в XX в. В это время начали выявлять высокую спонтанную зараженность у енотовидной собаки. Совершенно нетипичным для области оказался 2021 г., когда при обследовании спонтанной выборки всего 42

хищников, бешеными оказались 4 лисицы и 2 енотовидные собаки, добытые в районах южной и центральной лесостепи [Полещук, Сидоров, 2022].

Известно, что спонтанная заражённость корсака и енотовидной собаки возрастает во время активизации эпизоотического процесса. Есть основания полагать, что это свойственно и для популяций барсука. Для оценки состояния популяций указанных видов по этому показателю необходим мониторинг репрезентативной выборки вирусологического материала каждого них.

В связи с этим, а также в связи с изменением видового состава диких псовых, связанного с появлением в фауне области енотовидной собаки, численность которой в 2020 г. на фоне общероссийских показателей оценивается как высокая, необходим постоянный мониторинг состояния в регионе численности лисицы, корсака и енотовидной собаки.

Для учета охотничьих ресурсов утверждены методические указания, согласно которым оценку их численности выполняют методом зимних маршрутных учетов (ЗМУ) [Формозов, 1932; Об утверждении ..., 2012].

Известно, что показатели плотности популяции лисицы, корсака, енотовидной собаки после сезона размножения (апрель, май) на территории Омской обл., как и на территории всего ареала их обитания, возрастают в 3–5 раз за счет родившегося молодняка, по сравнению с численностью, установленной по данным ЗМУ (январь, февраль) [Сидоров, 1995].

Енотовидная собака – зимоспящий вид и её невозможно учесть методом ЗМУ, как лисицу, корсака и многих других промысловых животных. Этого хищника учитывают в весенне-летний период по выводковым и жилым убежищам.

Учет численности хищников по норам позволяет получить более объективные показатели [Чиркова, 1952], оценить особенности их территориального распределения и использовать полученную информацию при планировании оральной вакцинации от бешенства [Сидоров, Полещук, Сидорова, 2021].

Ежегодно одни и те же норы могут заселять разные виды плотоядных. На территории Омской обл. фонд убежищ хищников совместно используется лисицей, корсаком, барсуком и енотовидной собакой [Полещук, 2005; Сидоров, Полещук, Сидорова, 2021].

Поэтому весенне-летний анализ численности населения популяций этих животных позволяет проводить одновременный учет сразу четырех видов – лисицы, корсака, барсука и енотовидной собаки, играющих основную роль в поддержании эпизоотического процесса бешенства на территории Омской обл. При этом, как и енотовидную собаку, так и зимоспящего барсука возможно учесть только этим методом [Сидоров, Полещук, Сидорова, 2021].

Оценка численности по норам рекомендуется к применению для оперативного учета относительной и абсолютной численности основных природных распространителей вируса бешенства, анализа их внутривидовых и межвидовых биотических отношений и использования этой информации при планировании мероприятий по оральной вакцинации хищников [Сидоров, Полещук, Сидорова, 2021]. На территории Омской обл. сотрудники Референс-Центра по мониторингу за бешенством из Омского НИИ природноочаговых инфекций в 2016 г. обучили этой методике охотоведческий коллектив области и способствовали организации качественного учета численности указанных псовых и барсука.

Полагаем, что роль барсука, имеющего тесные биоценотические связи с лисицей и корсаком, в циркуляции вируса бешенства на территории области недооценивается, ввиду недостаточности вирусологических исследований этого животного. Вирусологический мониторинг состояния популяций диких хищников в сочетании с оценкой их численности являются основанием планирования профилактических мероприятий, в частности, мероприятий по организации оральной вакцинации диких плотоядных животных.

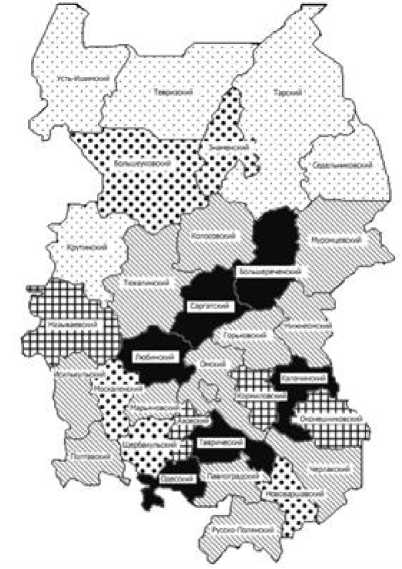

Численность населения хозяев инфекции, наряду с такими показателями, как индекс эпизоотичности и плотность инфекции, определяют риск заражения бешенством в различных районах области.

За период 2001–2020 гг. высокие и средние значения индекса эпизоотичности наблюдали в районах центральной и северной лесостепи, а также в отдельных районах южно-лесостепной, степной и лесной зон. Наибольшая, высокая и средняя плотность инфекции установлена главным образом в степи, южной и центральной лесостепи, а также Большереченском, Муромцевском, Колосовском и Знаменском р-нах (рис. 9).

Мозаичное территориальное распределение численности лисицы и енотовидной собаки, выявляемых случаев бешенства у животных, определяют неравномерный риск заражения бешенством.

В ходе анализа комплекса эпизоотологических и экологических факторов риска установили, что в масштабе всей России Омская обл. в начале XXI в. оценивалась как территория среднего (в 2004–2006 гг.) и высокого (в 2007–2011 гг. и в 2012–2018 гг.) риска заражения бешенством [Полещук и др., 2019]. Наибольший эпидемиологический риск отмечен для Большереченского, Саргатского, Любинского, Калачинского, Таврического, Одесского, а также Называевского, Кормиловского, Одесского, Азовского р-нов (рис. 10). Первостепенного внимания в плане профилактики бешенства требует вся территория степной и лесостепной зоны.

очень низкая – до 0.20 [very low – up to 0.20]

низкая – 0.21 – 0.40 средняя – 0.41 – 0.50

[low – 0.21 – 0.40] [medium – 0.41 – 0.50]

высокая – 0.51 – 0.60 очень высокая – 0.61 и >

[high – 0.51 – 0.60] [very high – 0.61 and more]

Рис. 9. Показатель индекса эпизоотичности бешенства (А) и плотности инфекции (случ./1000 км2) (Б) для различных районов Омской обл. за период 2001–2020 гг.

[The indicator of the index of epizootic rabies (A) and the density of infection (cases / 1000 sq. km) (B) for various districts of the Omsk region for the period 2001-2020]

очень низкий – 3 – 5

[very low – 3 – 5]

низкий – 6 – 7 [low – 6 – 7]

средний – 8 – 10

[medium – 8 – 10]

ш высокий – 11 – 12

[high – 11 – 12]

очень высокий – 13 – 15 [very high – 13 – 15]

Рис. 10. Районирование Омской обл. по степени риска заражения бешенством в 2001–2020 гг. (ранжирование комплексных эколого-эпизоотологических показателей)

[Zoning of the Omsk region according to the degree of risk of rabies infection in 2001-2020 (ranking of complex ecological and epizootological indicators)]]

Таким образом, изучение региональных особенностей эпидемического и эколого-эпизоотического процессов бешенства, взаимодействие научных и практических структур санитарноэпидемиологического, ветеринарного надзора и специалистов Министерства природных ресурсов и экологии будет способствовать научному обоснованию и оптимизации профилактических мероприятий по бешенству на территории Омской обл.

Выводы

-

1. С 1962 по 2020 гг. в Омской обл. было зарегистрировано 10 случаев гибели людей, что составило 1.6% общероссийского показателя и 2 200 случаев бешенства у 16 видов животных (в среднем 37.3±6.7 случая ежегодно), что составило 1.2% от всей заболеваемости животных в России.

-

2. В начале XXI в. наибольшая напряженность эпизоотического процесса бешенства в области выявлена в 2001–2009 гг., относительное улучшение ситуации установлено в последующие циклы (2010–2014 гг. и 2015–2020 гг.). С 2008 г. число выявляемых заболеваний у животных имеет тренд к выраженному снижению (Тсн= –5.94%), что сходно с динамикой эпизоотий в природных очагах России в целом (r = 0.6; p < 0.05).

-

3. С начала XXI в. отмечено изменение территориальных особенностей эпизоотического процесса в регионе. В 2001–2011 гг., впервые с 1962 г., наблюдали появление стойких очагов инфекции в северной лесостепи, активных на протяжении 11 лет на территории Большереченского и Муромцевского р-нов Омской обл. Самая северная точка регистрации бешенства у животных в Омской обл. зарегистрирована в c. Утьме Тевризского р-на, 2019 г., лошадь (57º 34ꞌ 29ꞌꞌ с.ш.).

-

4. За последние 20 лет (2001–2020 гг.) впервые установлено изменение видовой структуры заболеваемости животных:

-

а) в общем числе зарегистрированных бешеных животных сократился удельный вес лисиц с 60.0 в 2001–2009 гг. до 34.6% в 2015–2020 гг.;

-

б) удельный вес домашних животных и КРС, напротив, вырос. Доля собак увеличилась с 12.1 до 25.0%, кошек – с 2.6 до 7.7%, КРС – с 12.3 до 21.2%, соответственно;

-

в) в эпизоотический процесс в Омской обл. начала активно вовлекаться енотовидная собака, заселившая Среднее Прииртышье в конце XX – начале XXI вв. Доля этого хищника в структуре заболевших животных за 2001–2020 гг. выросла с 0.7 до 2.9%.

-

5. С 2001 по 2020 гг. енотовидная собака заселила все районы области, поголовье хищника в регионе выросло с 0.8 до 7.7 тыс. особей. Установлен тренд количественного прироста этого животного (T пр = 14.9%).

-

6. Численность лисицы в Омской обл. стабильна. В 2001–2020 гг. этот показатель варьировал в пределах от 5.7 до 9.3 тыс. особей, с неизменным трендом (T пр/сн = 0.48%).

-

7. Спонтанная зараженность популяции лисицы, начиная с 2010 г., в отдельные годы превышала показатели, установленные в XX в. В это же время начали выявлять высокую спонтанную зараженность у енотовидной собаки. Максимальные показатели установлены в 2021 г., когда из 28 лисиц, возбудитель бешенства обнаружили у 4 особей, из 14 исследованных енотовидных собак, инфицированными рабдо-вирусом оказались две особи.

-

8. Наибольший эпидемиолого-эпизоотологический риск характерен для Большереченского, Саргат-ского, Любинского, Калачинского, Таврического, Одесского, а также Называевского, Кормиловского, Азовского р-нов. Первостепенного внимания в плане профилактики бешенства требует вся территория степной и лесостепной зон.

-

9. При наличии условий для формирования стойких природных очагов инфекции в северной лесостепи, возможности активизации эпизоотий в лесной и подтаёжной зонах, актуален постоянный вирусологический мониторинг популяций диких псовых и барсука, а также мониторинг плотности популяций этих видов методами как зимнего маршрутного учета, так и путем весенее-летних учетов их численности по выводковым норам.

Список литературы Современные эколого-эпизоотологические и эпидемиологические особенности природных очагов бешенства в Омской области

- Атлас Омской области / под ред. Н.А. Калиненко. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1999. 56 с.

- Беляков В.Д., Каминский Г.Д., Каминская С.Г. Теория саморегуляции паразитарных систем // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1987. № 1. С. 50-56.

- Блог компании Яндекс, Яндекс API, Визуализация данных. URL: https://habr.com/ru/company/yandex/blog/241361/ (дата обращения: 17.11.2021).

- Ботвинкин А.Д. Особенности эпидемиологии гидрофобии и экологии вируса бешенства в условиях преобладания очагов природного типа: дис. ... в форме науч. докл. д-ра мед. наук. М., 1992. 58 с.

- Ведерников В.А. Современная эпизоотология бешенства: дис. ... д-ра ветеринар. наук. М., 1987. 454 с.

- Грибанова Л.Я. Характеристика природных очагов бешенства в районе Западной Сибири: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1975. 20 с.

- Грибанова Л.Я., Мальков Г.Б. Изменчивость эпизоотической напряженности в природных очагах бешенства в степи и лесостепи Западной Сибири // Вопросы природной очаговости болезней. Алма-Ата, 1978. Вып. 9. С. 107-110.

- Канторович Р.А. Природные очаги дикования и бешенства в СССР: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 1965. 30 с.

- Козмин М.И. Обзор деятельности врачебно-санитарных учреждений Омского городского управления в 1913 г. // Врачебно-санитарная хроника г. Омска, 1915. Омск, 1916. Вып. 2. С. 21-74.

- Кузьмин И.В. и др. Бешенство на юге Западной Сибири в 1990-2000 гг. // Ветеринарная патология № 1 (1), 2002. С. 92-100.

- Лакин Г.Ф. Биометрия М.: Высш. шк., 1980. 194 с.

- Мальков Г.Б., Грибанова Л.Я. Основные результаты изучения природной очаговости бешенства в Сибири и на Дальнем Востоке и направления дальнейших исследований // Современные методы изучения природно-очаговых инфекций. Л., 1979. С. 11-22.

- Об утверждении методических указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета: приказ Минприроды РФ от 11 янв. 2012 г., № 1.

- Одум Ю. Основы экологии. М., Мир, 1975. 740 с.

- Полещук Е.М. Морфофизиологические и биоценотические особенности лисицы и корсака и их значение в циркуляции природно-очаговых инфекций и инвазий на юге Западной Сибири (на примере Омской области): дис. ... канд. биол. наук. Омск, 2005. 276 с.

- Полещук Е.М., Сидоров Г.Н. Анализ особенностей эпизоотолого-эпидемической ситуации и риск заражения бешенством в Российской Федерации в начале XXI века // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. № 4, С. 16-25.

- Полещук Е.М., Сидоров Г.Н. Зараженность бешенством диких псовых, добытых в ходе охотничьего промысла, на юге Западной Сибири // Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии (XI съезд териологического общества при РАН): материалы конф. с междунар. участием. М., 2022. С. 278.

- Полещук Е.М., Сидоров Г.Н. Изменение особенностей эпизоотического процесса бешенства в России после многолетнего периода перепромысла основных хозяев рабической инфекции в конце XX века // Биологические ресурсы: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Киров, 2010. С. 225-233.

- Полещук Е.М. и др. Бешенство в Российской Федерации: информационно-аналитический бюллетень. Омск: Издательский центр КАН, 2019. 114 с.

- Рудаков В.А. Эпидемиологическая характеристика и природная очаговость бешенства в районах Западной Сибири: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1971. 15 с.

- Рыбак И.В., Сидоров Г.Н., Кузьмин И.В. Особенности существования и распространения эпизоотий бешенства в Омской области за 1962-1991 гг. // Проблемы патологии и охраны здоровья диких животных, экологическое взаимодействие болезней диких и сельскохозяйственных животных: Междунар. симпозиум. М.,1992. С. 37-39.

- Савкина Е.С., Полещук Е. М., Сидоров Г.Н. Бешенство и его распространители в Омской области в начале XXI века // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2021. № 3 (51). С. 3-8.

- Селимов М.А. Бешенство. М.: Медицина, 1987. 334 с.

- Сидоров Г.Н. Роль диких собачьих (Canidae) в поддержании эпизоотического процесса в природных очагах бешенства на территории России в связи с особенностями экологии этих животных: дис. ... д-ра биол. наук. Новосибирск, 1995. 363 с.

- Сидоров Г.Н. и др. Пушные звери среднего Прииртышья (Териофауна Омской области) / под ред. В.И. Фисинина. Омск: Наука, 2009. 808 с.

- Сидоров Г.Н. и др. Эпизоотический процесс бешенства на территории Омской области: современная характеристика // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2014. № 1 (13). С. 67-72.

- Сидоров Г.Н., Полещук Е.М., Сидорова Д.Г. Изменение роли млекопитающих в заражении людей бешенством в России за исторически обозримый период в 16-21 веках // Зоологический журнал, 2019. Т. 98, № 4. С. 437-452.

- Сидоров Г.Н., Полещук Е.М., Сидорова Д.Г. Определение видовой принадлежности хозяев нор и весенне-летние учеты численности хищных млекопитающих (Carnivora) в природных очагах бешенства // Зоологический журнал, 2021. Т. 100, № 9. С. 1066-1077.

- Сидорова Д.Г. Современные экологические особенности проявления эпизоотического процесса бешенства в природных очагах: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Новосибирск, 2009. 18 с.

- Титков Н.С., Иванова Л.М., Маркарян А.Г. Состояние заболеваемости гидрофобией и организация антирабических мероприятий в РСФСР // Вопросы борьбы с бешенством. М., 1963. С. 33-35.

- Формозов А.Н. Формула для количественного учета млекопитающих по следам // Зоологический журнал, 1932. Т. 11, вып. 2. С. 65-66.

- Черкасский Б.Л. Эпидемиология и профилактика бешенства. М.: Медицина, 1985. 287 с.

- Чиркова А.Ф. Методика и некоторые результаты учетов численности лисицы и корсака // Методы учета численности и географического распределения наземных позвоночных. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 179-203.

- Шилов И.А. Экология. М.: Высш. шк., 2000. 512 с.

- Winkler W.G. Fox Rabies // The natural history of rabies. New York; San Francisco; London, 1975. Vol. 2. P. 3-22.