Современные картографические представления об особенностях рельефа дна Северного Ледовитого океана

Автор: Люртяева А.А., Тесленок С.А.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 4 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Особенности географического положения Северного Ледовитого океана и его представления на некоторых картах полушарий и мира определяют его неполное и искаженное изображение или даже отсутствие. Это не позволяет получить полного и истинного представления о географическом положении, размерах акватории и конфигурации океана и его отдельных частей. Необходимость рассмотрения современных картографических представлений об океане определяется и намеренным вытеснением исконных названий многих географических объектов, усиливающимся по мере роста территориальных притязаний ряда стран на участки нефтегазоносного арктического шельфа.

Амеразийский бассейн, генеральная батиметрическая карта океанов, геоморфометрическое моделирование, евразийский бассейн, картографирование, международная батиметрическая карта, подводный рельеф, рельеф, рельеф дна, северный ледовитый океан, цифровая модель рельефа

Короткий адрес: https://sciup.org/147250222

IDR: 147250222 | УДК: 528.9:910.27:551.462:551.242.2(268)

Текст научной статьи Современные картографические представления об особенностях рельефа дна Северного Ледовитого океана

В школьном курсе географии, а также при изучении большого числа географических и картографических дисциплин в учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования большое внимание уделяется формированию картографических представлений и картографического образа того или иного объекта или территории.

Особенности географического положения Северного Ледовитого океана (далее –

СЛО) в высоких широтах Северного полушария и используемые для карт полушарий и мира некоторые картографические проекции (прежде всего одна из самых распространенных и применяющаяся ещё с XVI в. прямая цилиндрическая равноугольная проекция Меркатора) определяют либо практически полное отсутствие представленности СЛО на этих картах (географический Северный полюс не может быть изображен точкой, превращаясь в линию, в связи с чем, как правило, карту в таких проекциях ограничивают областями до 80-85° с. ш.), либо его искаженное изображение (со значительным преувеличением истинных размеров, когда визуально или по результатам картометрических работ площадь СЛО может даже превосходить размеры остальных океанов). В связи с этим нельзя получить не только полного, но и истинного представления о географическом положении, размерах акватории и конфигурации этого океана и его отдельных частей.

Необходимость более детального рассмотрения современных картографических представлений о СЛО определяется также намеренным изменением и/или искажением (и, соответственно, как результат - вытеснением) их исконных названий, данных многим географическим объектам их первооткрывателями, как правило, российскими первопроходцами, исследователями, мореплавателями и путешественниками. Особенно усилились подобные тенденции в связи с территориальными притязаниями США, Канады, Дании и Норвегии на Северный полюс и участки нефтегазоносного арктического шельфа в Российском секторе Арктики. Достаточно вспомнить, что даже сам СЛО в подавляющем большинстве стран мира называют Арктическим. Так же вместо открытой по некоторым данным ещё в XI в. (по другим - позже, в XV-XVI вв.) поморами-промысловиками земли Грумант, на изданных в нашей стране (а также Нидерландах и Германии) картах указывается другое название этого архипелага - Шпицберген, в то время как во всем остальном мире -норвежское наименование Свальбард (с 1925 г.).

В 2018 г. Президент России В. В. Путин в связи с вытеснением русских названий географических объектов иностранными поручил начать подготовку нового атласа мира с исконно русскими названиями [12]. Попытки борьбы с подобными явлениями были предприняты ещё в 2009 г., когда в соответствии с Указом Президента России Д. А. Медведева начала работу специальная комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, к сожалению, упразднённая уже в 2012 г. [12]. Тем не менее, в этом же году даже появилось предложение переименовать СЛО, на протяжении истории человечества неоднократно менявший своё название (Гиперборейский, Скифский, Тартарский, Ледовитый, Северный, Сибирский, Море океан, Море океан Ледовитый; Дышащее, Студёное, Северное, Ледовитое, Северное Полярное море и др.) в Русский [3; 5; 12], правда, не всеми воспринятое однозначно.

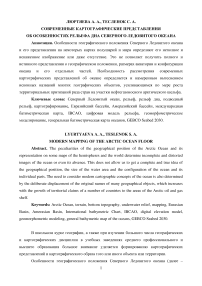

Особо важную роль играют представления о наиболее слабо изученном (несмотря на самые малые по сравнению с другими океанами площадь и глубины) компоненте природы СЛО – рельефе его дна. СЛО (см. рис. 1) – самый молодой, самый небольшой по площади и самый мелкий среди океанов Земли. Он занимает 14,75 млн. км2, имея объём водной массы в 18,07 млн. км3 [ 6; 7; 13 ] . Рельеф дна по сравнению с другими океанами имеет более однородную поверхность, его средняя глубина (1225 м) меньше, чем у других океанов, так как большую часть площади его дна (более 45%) занимают шельф и подводные окраины окружающих его континентов – Евразии и Северной Америки. А самая глубокая точка (5527 м), определенная на настоящее время, находится в Гренландском море [ 6; 7; 13 ] . Выходящие на поверхность океана структурные элементы рельефа его дна представлены как одиночными островами, так и их скоплениями (архипелагами). В СЛО находится большое их количество. Это самый большой остров нашей планеты Гренландия, 2 175,6 тыс. км²), архипелаги Канадский Арктический (второй по размеру архипелаг Земли, 1 372,6 тыс. км²) [ 6; 7; 13 ] , Шпицберген и Земля Франца-Иосифа, острова Северная Земля, Новая Земля, Новосибирские, остров Врангеля и другие, и уступает он в этом отношении только Тихому океану. СЛО омывает берега таких государств, как Российская Федерация, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США.

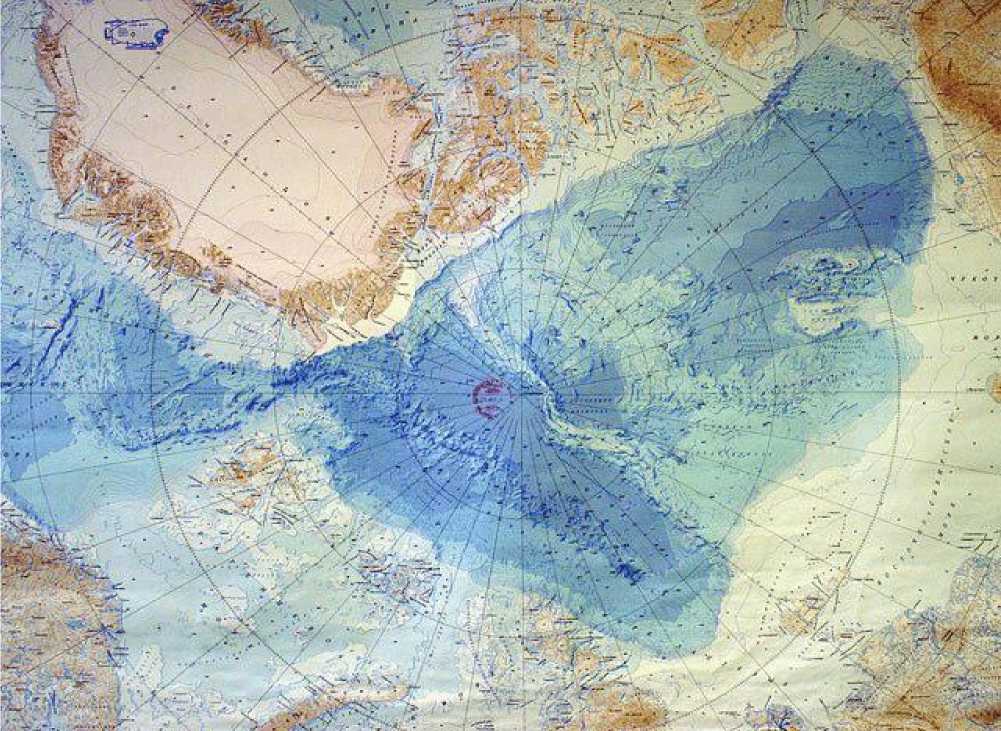

Особенности расположения океана в северной полярной зоне с постоянными низкими температурами и практически круглогодичное покрытие ледовым покровом (в зимний период до 9/10 акватории [6; 7; 13]) значительно усложняют исследование и картографирование рельефа его дна. Активизация работ в этом направлении произошла с начала XX в., с изобретением эхолота-гидролокатора, позволившего изучать особенности подводного рельефа с использованием ультразвуковых волн [15]. Если первые однолучевые модели эхолотов не давали возможности получения высокоточных масштабных схем исследуемой поверхности, то появившиеся позже их многолучевые аналоги [15] позволили преодолеть эти существенные ограничения [13]. Причем исследования осуществлялись приборами, установленными как на гражданских ледокольных и океанографических судах, так и на военных – атомных подводных лодках. Даже считавшаяся до настоящего времени наиболее подробной версия Международной батиметрической карты поверхности дна СЛО (впервые созданной в 1997 г. в г. Санкт-Петербурге) IBCAO (The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean) 3.0 (2012 г.) имела незначительную точностью – лишь 7% отраженной на ней общей поверхности дна имели детализацию разрешением 500х500 м, а 93% – относились к малоизученным [13; 16; 18].

Рис. 1. Карта Северного Ледовитого океана [ 11; 13 ] .

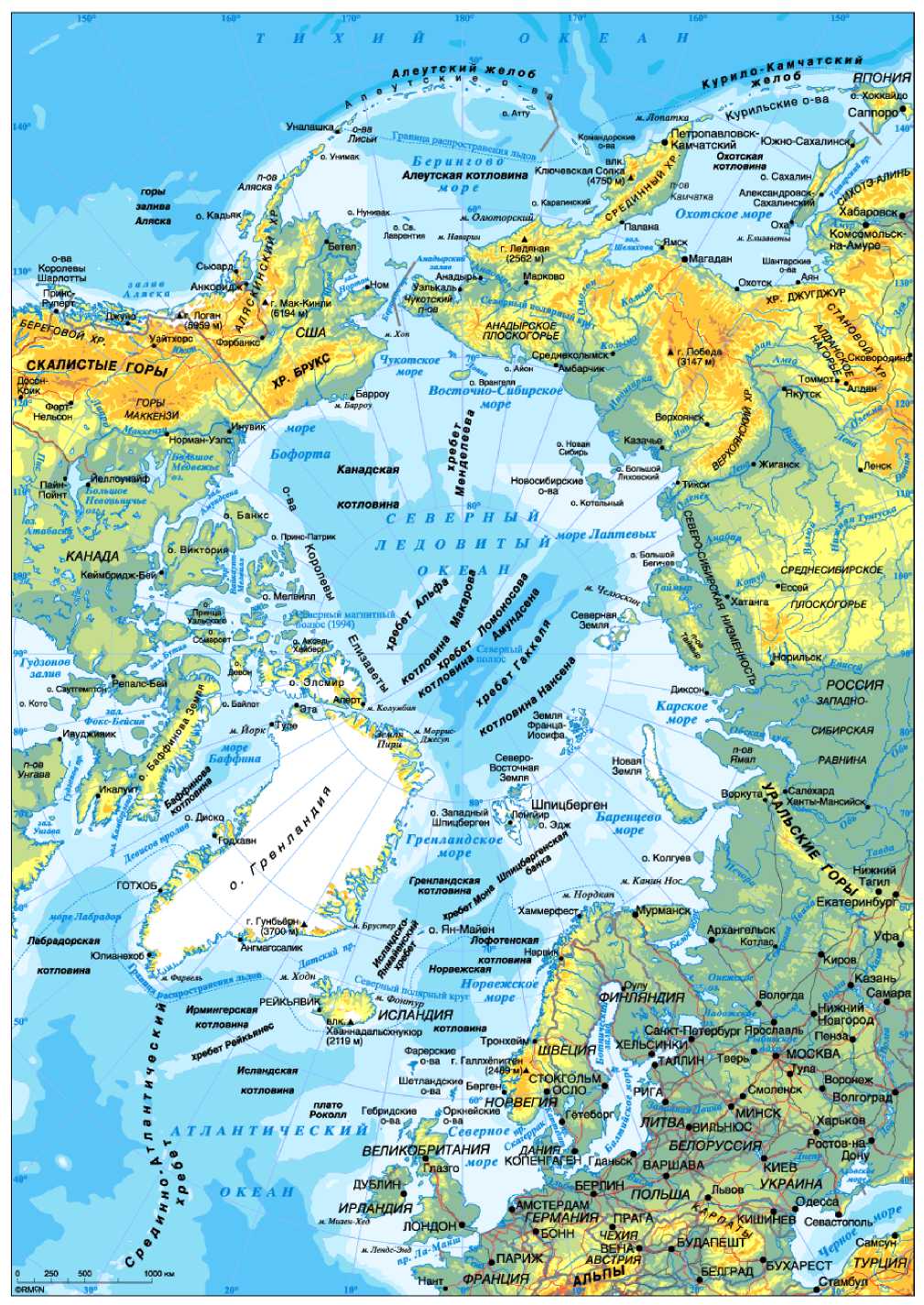

Использование новейших принципов математической обработки полученных с использованием многолучевых эхолотов данных [15] позволило создать наиболее детальную в настоящий момент версию цифровой карты IBCAO 4.0 (2020 г.) (см. рис. 2), отличающуюся более значительной детализацией – 200х200 м, и уже для 19,6% поверхности дна СЛО. Это теперь вполне сопоставимо с изученностью рельефа дна остальных океанов

[1; 13].

Рис. 2. Цифровая модель рельефа Северного Ледовитого океана и прилегающих территорий [ 13 ] .

Поскольку, как уже отмечалось, акваторию СЛО окружают материки Евразия и

Северная Америка, на этом основании при рассмотрении рельефа дна его обычно делят на два бассейна: Евразийский и Амеразийский. Между собой эти акватории разделяет хребет

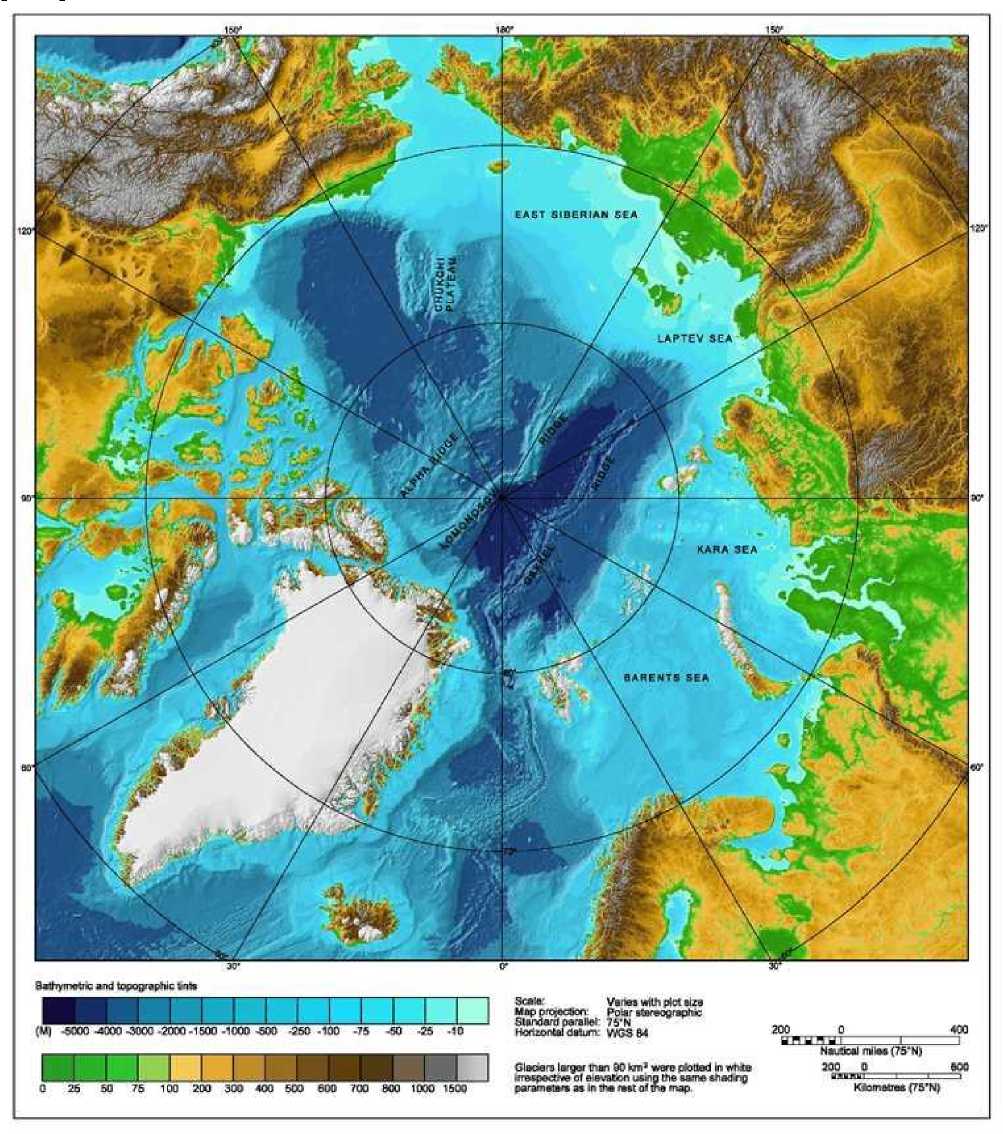

Ломоносова, располагающийся в центральной части океана (рис. 1–3).

Рис. 3. Физическая карта Северного Ледовитого океана и прилегающих территорий [ 3 ] .

Главные элементы рельефа указанных бассейнов СЛО: Евразийский бассейн с котловинами Амундсена, Нансена и разделяющим их хребтом Гаккеля и Амеразийский бассейн с котловинами Канадской, Макарова, Подводников и разделяющими их хребтами Альфа и Менделеева [ 6; 7; 13 ] (см. рис. 1-3).

Котловины Евразийского бассейна. Хребет Гаккеля разграничивает акваторию котловин Евразийского бассейна на две отдельные котловины второго порядка: Амундсена, непосредственно прилегающую к хребту Ломоносова (см. рис. 2), и Нансена, ограниченную на юге Евразийским шельфом. Рельеф котловин образован постепенно уменьшающими свою высоту в направлении севера и северо-запада абиссальными равнинами. Глубина котловины Нансена меньше таковой в котловине Амундсена на 200-500 м из-за разных режимов осадконакопления: в связи со сносом терригенных осадков с близлежащих районов материкового склона и шельфа Евразии. Для участков котловин, которые находятся ближе к 6

материковым склонам, характерен более выровненный рельеф, а для остальных частей – более пересеченный, холмистый. Мощность осадочного чехла в котловине Нансена варьирует от 4,5 до 8 тыс. м. При этом минимальные показатели характерны для окрестностей плато Ермак (между северным склоном архипелага Шпицберген и глубоководной впадиной Нансена в спрединговой системе Гаккеля ) и плато Моррис Джесуп северо-восточнее крайней северной точки Гренландии – мыса Моррис Джесуп и северной окраины моря Лаптевых соответственно), в котловине Амундсена – от 3,5 до 4,5 тыс. м (центральная часть бассейна и опять же, северные окраины моря Лаптевых соответственно) [4; 6; 7; 9].

Котловины Амеразийского бассейна. Здесь находится Канадская котловина – наиболее крупная структура океана, с протяженностью от точки географического Северного полюса на юг к материку Северная Америка около 1,6 тыс. км, при ширине до 1 тыс. км. Имеет глубину 4–4,8 тыс. м. Рельеф котловины образован волнистыми и плоскими абиссальными равнинами. Максимальные значения мощности осадочного чехла достигает 15 км и приурочены к району дельты р. Маккензи (бассейн моря Бофорта) [ 6; 7; 13 ] .

Котловину Подводников с запада и востока обрамляют соответственно хребты Ломоносова и Менделеева, на границе с которыми ее глубина достигает 1 тыс. м, при средней в 2,5–3 тыс. м. Рельеф дна образован постепенно снижающимися и субгоризонтальными абиссальными равнинами. Дно котловины покрыто илистыми отложениями [ 9; 10; 14 ] .

Дно котловины Макарова (бассейна Макарова) имеет глубины в 3,8–4 тыс. м (в настоящий момент максимальная отметка – 3 940 м) и сформировано волнистыми и плоскими абиссальными равнинами. Большая глубина свидетельствует о том, что дно котловины подстилается океанической земной корой [ 6; 7; 14 ] .

Хребет Евразийского бассейна. В Евразийском бассейне расположен только один хребет –Гаккеля , который простирается на 1,8 тыс. км и представляет из себя типичный срединно-океанический хребет. По нему проходит граница Евразийской и Американской литосферных плит [ 8 ] . Для хребта характерна высокая сейсмическая и вулканическая активность [ 4 ] . Поднятия образованы системой впадин и приподнятых блоков, при удалении от центральной части хребта они сглаживаются [7]. По гребню хребта проходит рифтовая долина (с глубинами около 2–2,5 тыс. м), в пределах которой активно проявляются геодинамический процесс спрединга, расширения океанического дна при раздвигании литосферных плит [ 6; 8; 13 ] .

Хребты Амеразийского бассейна. Хребет Ломоносова , сложный геологический элемент, простираясь через весь океан и пересекая весь океан через географический Северный полюс в направлении от Северной Гренландии до Северо-Восточной Азии, разделяет глубокие Евразийский и Амеразийский бассейны [1; 13; 16]. Его протяженность составляет 1,8 тыс. км, ширина - 60-200 км, возвышение над дном океана -3,3-3,7 тыс. м [ 9 ] . Имея континентальное происхождение, он в целом представлен системой блоков с крутыми склонами, крутизна которых уменьшается вплоть до перехода в подножия [ 9 ] . Исследования последних лет позволили обнаружить на поверхности хребта несколько проходов, через которые перемещаются водные массы, образующие подводные течения [1; 13].

Хребты Альфа и Менделеева обычно рассматривают как единую систему, и в литературе существует двойное название – хребет (поднятие) Альфа–Менделеева (см. рис. 2). Связано это с тем, что на момент открытия (40-е – 50-е г. прошлого века) не было ясного представления о том, соединяются ли хребты, или нет [ 2; 7; 13 ] . Система хребтов Альфа-Менделеева гораздо (в 3–4 раза) шире хребта Ломоносова (см. рис. 2), но их морфология схожа. Результаты анализа отобранных осадков хребта Альфа и геофизических исследований хребта Менделеева позволяют предположить, что поднятие было сформировано ещё в нормальную эпоху магнитного поля мелового периода (меловой нормальный, меловой суперхрон или C34, 120–83 млн. лет назад). Также, согласно анализам гравиметрических и сейсмических данных, хребты имеют сходную плотностную и сейсмическую структуру коры, её средняя толщина составляет около 32 км, что гораздо больше средних значений мощности океанической земной коры [ 6; 7; 13 ] .

Дальнейшие направления изучения особенностей и картографирования рельефа дна СЛО связаны со всеобъемлющим геоморфометрическим моделированием [17] на основе геоинформационных технологий и цифрового моделирования рельефа, а также международным проектом Nippon Foundation–GEBCO Seabed 2030 по созданию глобальной батиметрической цифровой модели рельефа высокого разрешения и точности (с 2018 г.) [19] (работающим в продолжение и развитие GEBCO – General Bathymetric Chart of the Oceans, Carte générale bathymétrique des océans, ГЕБКО – Генеральной батиметрической карты океанов).