Современные лучевые методы диагностики (сонография и магнитно-резонансная томография) в оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии местно-распространенного рака шейки матки IIb-IIIb стадий

Автор: Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Алешикова О.И., Ивашина С.В., Люстик А.В., Алимардонов Д.Б.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (29), 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ непосредственной эффективности неоадъювантной химиотерапии у 58 больных раком шейки матки lib-ШЬ стадии с помощью ультрасонографии и магнитно-резонансной томографии. Использовалась следующая комбинация цитостатиков: паклитаксел или + цисплатин или карбоплатин. В результате лечения после 1-го курса химиотерапии удалось добиться регрессии опухоли в 34,5 % наблюдений, стабилизации процесса - в 65,5 %, после 2-х курсов - в 48,3 % и 51,7 % соответственно. Уменьшение объема шейки матки после двух курсов более чем на 40-50 % свидетельствует о чувствительности опухоли к химиотерапии. Снижение объема шейки матки

Рак шейки матки, неоадъювантная химиотерапия, ультрасонография, магнитно-резонансная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/14054890

IDR: 14054890 | УДК: 618.146-006.6+615.28+616-073.75

Текст научной статьи Современные лучевые методы диагностики (сонография и магнитно-резонансная томография) в оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии местно-распространенного рака шейки матки IIb-IIIb стадий

В настоящее время рак шейки матки (РШМ) в большинстве стран мира продолжает оставаться наиболее частой злокачественной опухолью женских половых органов. В структуре общей заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2006 г. рак шейки матки составил 6,4 %. Распространенность на 100 000 населения в 2006 г. составила 109,5 [7].

В настоящее время, несмотря на внедрение скрининговых программ и проведе- СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2008. №5 (29)

ние профилактических мероприятий, не удается существенно снизить количество случаев позднего выявления заболевания. Рак шейки матки в III–IV стадиях диагностируется в 38,9 % (III стадия – 28,8 %, IV – 10,1 %), что является недопустимо высоким в диагностике новообразований визуальных локализаций. Летальность в течение года с момента установления диагноза в 2006 г. составила 19,3 % [7].

Крайне неблагоприятная тенденция с высокой частотой запущенных стадий прослеживается в возрастной группе 25–49 лет, где РШМ занимает 2-е место (после рака молочной железы), составляя 11,8 % [4–6]. Традиционно лучевая терапия является основным методом лечения РШМ при местно-распространенном процессе (IIb–IIIb). При этом 5-летняя выживаемость при IIb стадии составляет 63,1 %, при IIIa – 44,5 %, при IIIb – 31,5 % [1–3]. Совершенствование методики лучевой терапии тем не менее не позволяет в полной мере надеяться на значительное улучшение результатов лечения у данной категории больных.

С 80-х годов прошлого столетия неоадъювантная химиотерапия (НХТ) при местнораспространенном РШМ находит все более широкое применение в современной медицинской практике. Появление новых схем лекарственной терапии позволяет добиться существенного положительного эффекта при лечении ранее считавшихся химиорезистент-ными злокачественных новообразований [8–12]. Таким образом, химиотерапия приобретает все большее значение на всех этапах лечебного процесса, в том числе и в качестве неоадъювантной терапии. В этой связи особую роль играет адекватная и точная оценка эффективности НХТ для определения дальнейшей тактики и показаний для выполнения радикального хирургического вмешательства.

Цель исследования. Разработка оптимальных диагностических критериев оценки эффективности НХТ на основании современных методов сонографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Материал и методы

В работе проведено комплексное обследование 58 пациенток с местно-распространенным раком шейки матки (IIb–IIIb стадии), наблюдавшихся в ФГУ «РНЦРР Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» в 2003–06 гг. Средний возраст больных составлял 48,5 ± 1,9 года. Распределение по стадиям: рак шейки матки IIb стадии (Т2bN0M0) диагностирован у 18 (31,0 %) пациенток; IIIa (Т3aN0M0) – у 2 (3,5 %); IIIb – у 38 (65,5 %) женщин. По системе TNM IIIb стадия распределилась следующим образом: T2bN1M0 – у 18 (31,0 %) пациенток, T3aN1M0 – у 2 (3,5 %), T3bN1M0 – у 8 (13,8 %), T3bN0M0– у 10 (17,2 %) больных. Плоскоклеточный ороговевающий и неороговевающий рак диагностирован у 50 пациенток (86,2 %), из них у 4 – низкодифференцированный рак из мелких клеток (6,9 %); железисто-плоскоклеточный рак выявлен у 2 (3,5 %), аденокарцинома – у 6 (10,3 %) больных.

Всем пациенткам на I этапе комплексного лечения проведено 2 курса неоадъювантной химиотерапии в режиме: 1-й день – таксаны (паклитаксел) в дозе 135 мг/м2 или доцетаксел в дозе 75 мг/м2. На фоне стандартной схемы премедикации, во 2 день – цисплатин 75 мг/м2 или карбоплатин AUC 5, внутривенно капельно на фоне антиэметиков.

В последующем 52 пациенткам (89,7 %) проведено хирургическое лечение в объеме расширенной гистерэктомии III типа (модификация Вертгейма-Мейгса), в послеоперационном периоде всем больным проведена сочетанная лучевая терапия (СЛТ). В связи с неэффективностью 1-го этапа лечения и отсутствием условий для хирургического этапа лечения в последующем 6 пациенткам (10,3 %) проведена СЛТ до индивидуально запланированных доз.

До начала лечения и через 3 нед после каждого курса химиотерапии пациенткам проводилось комплексное ультразвуковое исследование. До начала химиотерапии и через 3 нед после окончания 2 курсов НХТ – магнитно-резонансная томография (МРТ). Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом сканере «Voluson-730» фирмы Kretztechnik. Магнитнорезонансную томографию органов малого таза проводили на магнитно-резонансном томографе Oupen Proviev 0,5Т с применением контрастного препарата (магневист 20–40 мл, в/в).

Результаты и обсуждение

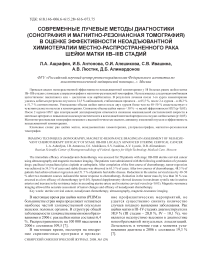

Ультразвуковое исследование в В-режиме. Оценка результатов лечения, при УЗИ в В режиме, выявила следующие закономерности: первичные размеры шейки матки колебались от 10,3 до 149,4 см3, в среднем 61,9 ± 4,4 см3. В 55,2 % наблюдений первичный объем шейки матки (ОШМ) был более 50 см3, в 31,0 % – более 80 см3, в 13,8 % – менее 50 см3. Первичный

б

Рис. 1. Эхограмма. Рак шейки матки IIb стадии:

а – до начала неоадъювантной химиотерапии; б – после 1-го курса неоадъювантной химиотерапии;

в – после 2 курсов неоадъювантной химиотерапии

объем опухоли по классификации (FIGO) при IIb стадии составлял 49,6 ± 5,9 см3 (от 19,9 до 104,8 см3), при IIIа-b – 67,5 ± 5,7 см3 (от 10,3 до 149,4 см3).

При IIb стадии (FIGO) после первого курса НХТ в среднем отмечено снижение объема шейки матки на 30,2 ± 4,9 %, после второго курса – на 19,5 ± 5,2 %, суммарно после двух курсов – на 41,7 ± 7,1% (рис. 1). При IIIb стадии после первого курса НХТ в среднем отмечено снижение объема шейки матки на 38,9 ± 3,8 %, после второго курса – на 19,2 ± 3,8 %, суммарно после двух курсов – на 52,5 ± 3,7 % (табл. 1).

Объем шейки матки в зависимости от первичного опухолевого очага по классификации ТNM составлял: при T2bN0–1 – 62,5 ± 5,9 см3, при T3a-bN0–1 – 61,1 ± 6,8 см3. В процессе химиотерапии отмечалась следующая динамика изменения объема шейки матки (табл. 2): при опухолевом очаге Т2b уровень снижения после 1-го курса составлял 32,8 ± 3,4 %, после 2-го курса –19,8 ± 3,8 %, суммарно – 45,6 ± 4,6 %. При опухолевом очаге Т3а-b – 41,8 ± 5,9 %, 18,5 ± 4,9 % и 53,0 ± 5,4 % соответственно (табл. 2).

Учитывая полученные результаты, частичной регрессии опухоли после 1-го курса НХТ в общей группе (n=58) удалось добиться у 20 (34,5 %) пациенток, стабилизации – у 38 (65,5%), после 2 курсов – у 28 (48,3 %) и 30 (51,7 %) больных соответственно. Полной регрессии опухоли, а так же прогрессирования заболевания после 2 курсов НХТ не было отмечено ни в одном наблюдении. При II стадии (n=18) после 1-го курса неоадъювантной химиотерапии частичная регрессия установлена у а б

в

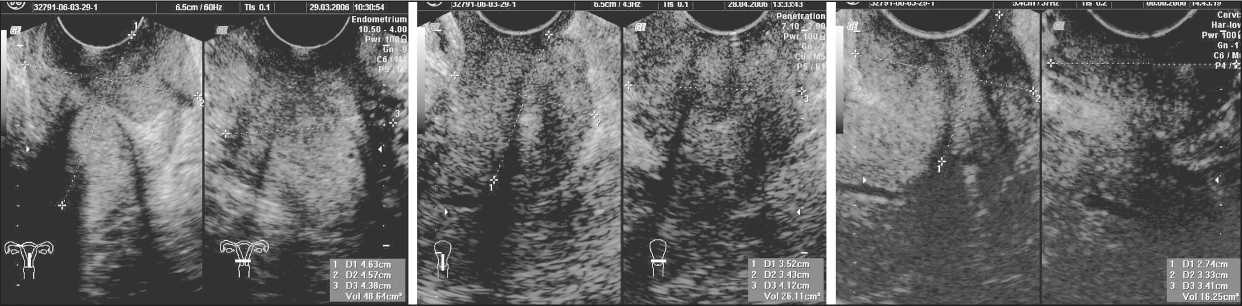

Рис. 2. Эхограмма. Режим ЭДК. Рак шейки матки IIIb (T3bN0М0): а – до лечения; б – после 1-го курса неоадъювантной химиотерапии; в – после 2 курсов неоадъювантной химиотерапии

Таблица 1

Динамика изменения объема шейки матки на фоне неоадъювантной химиотерапии в зависимости от стадии заболевания (FIGO).

|

Стадия процесса |

Уменьшение ОШМ после 1-го курса |

Уменьшение ОШМ после 2-го курса |

Уменьшение ОШМ после 2 курсов |

|||

|

см3 |

% |

см3 |

% |

см3 |

% |

|

|

IIb |

49,6 |

30,2 ± 4,9 % |

34,8 |

19,5 ± 5,2 % |

31,5 |

41,7 ± 7,1% |

|

IIIа-b |

67,5 |

38,9 ± 3,8 % |

39,5 |

19,2 ± 3,8 % |

29,1 |

52,5 ± 3,7 % |

Таблица 2

Динамика изменения объема шейки матки на фоне неоадъювантной химиотерапии в зависимости первичного опухолевого очага (ТNM)

|

Стадия процесса |

Уменьшение ОШМ после 1-го курса |

Уменьшение ОШМ после 2-го курса |

Уменьшение ОШМ после 2 курсов |

|||

|

см3 |

% |

см3 |

% |

см3 |

% |

|

|

т 2b |

62,5 |

32,8 ± 3,4 % |

41,3 |

19,8 ± 3,8 % |

32,7 |

45,6 ± 4,6% |

|

т. 3а-b |

61,1 |

41,8 ± 5,9 % |

32,2 |

18,5 ± 4,9 % |

26,2 |

53,0 ± 5,4 % |

4 (22,2 %) больных, стабилизация опухолевого процесса – у 14 (77,8 %), после 2 курсов – у 10 (55,6 %) и 8 (44,4 %) соответственно. При III стадии (n=40) после 1-го курса частичная регрессия диагностирована у 16 (40,0 %) пациенток, стабилизация – у 24 (60,0 %), после 2 курсов – у 18 (45,0 %) и 22 (55,0 %) соответственно.

Ультразвуковое исследование в режиме цветового и энергетического допплеровского картирования. Для изучения характера и степени васкуляризации использовались режимы цветового и энергетического допплеровского картирования (ЦДК, ЭДК). Маточные сосуды и их ветви визуализировались в 100 % наблюдений, располагались в типичных анатомических зонах. Внутриопухолевый кровоток визуализировался во всех наблюдениях и характеризовался наличием большого количества хаотично расположенных, с различной интенсивностью окраски, цветовых локусов как в центре, так и по периферии опухоли (синдром «пылающего костра»). При этом определялся гиперваскулярный тип кровотока. При анализе трехмерных ангиограмм до НХТ у всех пациенток был выявлен дезорганизованный тип кровотока, имеющий следующие характерные особенности: неравномерность распределения сосудов внутри опухоли, хаотичность, разнонаправлен-ность и прерывистость хода, разнокалиберность просвета и сливание сосудов в «опухолевые озерца». Характер кровотока по данным ЭДК был оценен у 34 пациенток.

При опухолевом очаге Т2 (n=20) после 1-го курса НХТ у 14 больных отмечено уменьшение количества цветовых локусов, изменения характера кровотока. После 2-го курса у 10 из них – дальнейшее нарастание изменений, расцененных как положительные. У 6 больных ультразвуковая картина после 1-го курса без динамики, после второго курса – у 4 из них отмечено уменьшение количества цветовых локусов в шейке матки.

При опухолевом очаге Т3 (n=14) после 1-го курса НХТ у 6 больных отмечено уменьшение количества цветовых локусов, изменения характера кровотока, после 2-го курса – у 4 из них с дальнейшей положительной динамикой. У 8 пациенток после 1-го курса НХТ состояние без динамики, после 2 курсов у 4 из них отмечались положительные изменения (рис. 2).

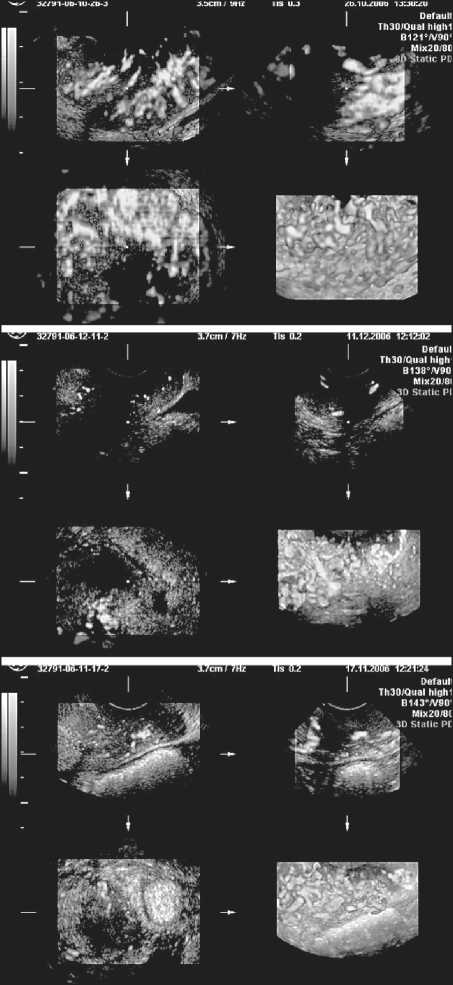

Ультразвуковое исследование с помощью спектральной допплерографии. Изучение гемодинамических показателей опухолевого кровотока (максимальная систолическая скорость (МСС), индекс резистентности сосудов (IR)) проводилось с помощью спектральной допплерографии (СД) (табл. 3).

Отмечено снижение максимальной систолической скорости (МСС) в восходящей и нисходящей маточных артериях после 2 курсов

Таблица 3

Гемодинамические показатели у больных с местно-распространенным раком шейки матки на фоне проведения неоадъювантной химиотерапии

|

Локализация сосудов |

Скоростные показатели |

До начала лечения |

После 1-го курса НХТ |

После 2 курсов НХТ |

|

Восходящая маточная артерия |

МСС (см/с) IR |

50,0 ± 2,2 0,82 ± 0,01 |

48,6 ± 3,1 083 ± 0,02 |

43,9 ± 2,5* 0,87 ± 0,03* |

|

Нисходящая маточная артерия |

МСС (см/с) IR |

47,5 ± 2,5 0,79 ± 0,01 |

43,3 ± 2,2 0,76 ± 0,01 |

40,4 ± 1,6* 0,80 ± 0,02 |

|

Шейка матки |

МСС (см/с) IR |

16,7 ± 1,0 0,56 ± 0,02 |

12,1 ± 0,7* 0,63 ± 0,03 |

15,5 ± 0,8 0,64 ± 0,02* |

Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению с исходными показателями (p<0,05).

НХТ (р<0,05). В сосудах шейки матки снижение МСС отмечено лишь после первого курса НХТ (р<0,05) (рис. 3). Достоверным является увеличение индекса резистентности (IR) в восходящей маточной артерии и в сосудах шейки матки после 2 курсов НХТ (р<0,05). Изменения IR, отмеченные в нисходящей маточной артерии, недостоверны (р<0,06). Таким образом, оценка гемодинамических показателей кровотока в ходе сонографии является достоверным и эффективным критерием оценки эффективности НХТ рака шейки матки.

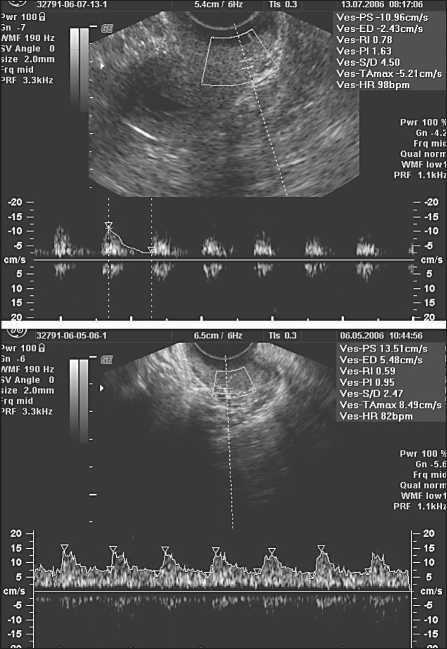

Лучевые методы исследования играют большую роль в диагностике и стадировании инвазивного рака шейки матки, динамики опухолевого процесса при проведении специального лечения, а также в выявлении рецидивов. В нашем исследовании магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза проведена 34 пациенткам (58,6 %), из них в динамике, после 2 курсов неоадъювантной химиотерапии – 22 (37,9 %) больным.

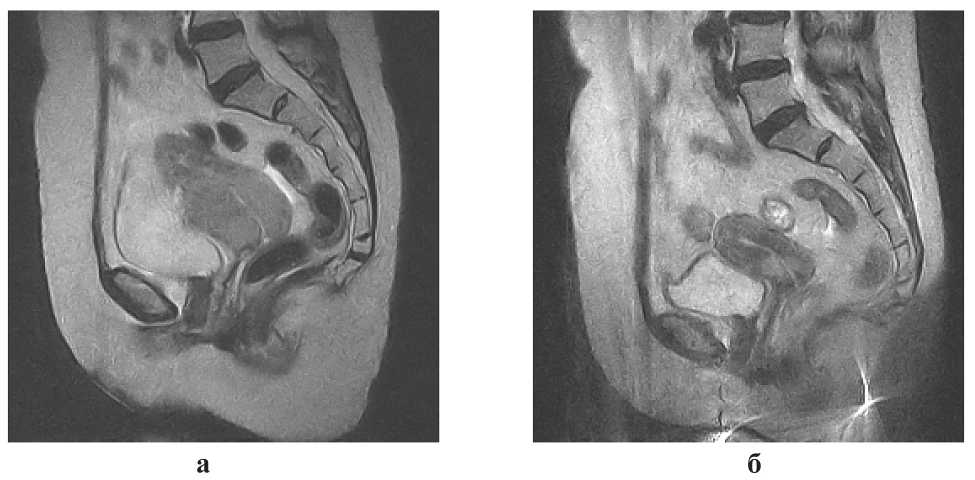

Исходно у всех пациенток шейка матки имела неправильную форму, с нечеткими неровными контурами, с неоднородно повышенным МР сигналом за счет опухолевой инфильтрации шейки матки, с нарушением кольца цервикальной стромы. На фоне проводимой НХТ у 12 (54,5 %) из 22 пациенток отмечена выраженная положительная динамика в виде уменьшения объема шейки матки (рис. 4). По данным УЗИ это соответствовало уменьшению объема шейки матки в среднем на 71,9 %. Лекарственный патоморфоз (ЛП) II–III степени в этой группе был установлен у 6 больных, II степени – у 2 и отсутствовал – у 4. У 4 пациенток (18,2 %)

установлена незначительная положительная динамика, по данным УЗИ это соответствовало уменьшению объема шейки матки в среднем на 41,7 %. У 2 больных ЛП отсутствовал, у 2 – соответствовал II степени. У 6 (27,3 %) больных по данным МРТ отсутствовали какие-либо признаки эффективности НХТ. Из них хирургическое лечение проведено 4 пациенткам, ЛП

а

б

Рис. 3. Эхограмма. Триплексный режим.

Рак шейки матки IIb (T2bN0М0) стадии: а – до лечения; б – после 2 курсов неоадъювантной химиотерапии

Рис. 4. Магнитно-резонансная томография. Рак шейки матки с распространением на нижнюю треть тела матки. Сагиттальный срез в Т2 ВИ: а – до начала лечения; б – после 2 курсов ПХТ

был II степени. Таким образом, МРТ является достаточно информативным методом оценки эффективности НХТ местно-распространенного рака шейки матки.

Кроме того, МРТ проведена 18 пациенткам с метастазами в регионарные лимфоузлы, из них в динамике МРТ-контроль выполнен у 10 женщин. В 11,1 % наблюдений (2 пациентки) не удалось установить метастатический характер поражения, при этом размеры лимфатических узлов не превышали 1 см. У 16 (88,9 %) больных констатировано наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах, размерами от 0,8 до 4,5 см. На фоне НХТ у 4 отмечена положительная динамика в виде уменьшения размеров лимфоузлов. У 6 больных размеры лимфоузлов без динамики, у 2 из них в метастатических лимфоузлах отмечен ЛП II–III степени. Полученные данные статистически не достоверны в связи с небольшим количеством наблюдений, однако прослеживается динамика изменения объема шейки матки.

Инфильтрация параметральной клетчатки по данным МРТ установлена у всех пациенток. Как свидетельствуют наши исследования, изменения в процессе проведения НХТ параме-тральной клетчатки – задача более трудная, и в рамках данной работы мы не можем однозначно определить нашу позицию. В этом направлении требуются дальнейшие исследования.

Таким образом, следует констатировать, что сонография и магнитно-резонансная томография являются необходимыми составляющими в комплексе мероприятий динамической оценки эффективности НХТ, позволяющими определить изменение объема опухоли, параметров кровотока и состояния окружающих тканей (параметральной клетчатки, лимфатических узлов).

Выводы

Неоадъювантная химиотерапия рака шейки матки у больных с IIb-IIIb стадиями заболевания позволила после 1-го курса добиться регрессии опухоли в 34,5 % наблюдений, стабилизации процесса – в 65,5 %, после 2 курсов – в 48,3 % и 51,7 % соответственно.

Снижение объема шейки матки после двух курсов более чем на 40–50 % свидетельствует о чувствительности опухоли к химиотерапии. Снижение объема шейки матки < 30 % – о малой эффективности НХТ (p<0,05).

После 2 курсов НХТ при спектральной допплерометрии отмечается снижение макси- мальной систолической скорости в маточных артериях и повышение индекса резистентности в восходящей маточной артерии и в сосудах шейки матки (p<0,05).

Магнитно-резонансная томография позволяет с высокой точностью оценить динамику изменений опухоли и эффективность неоадъювантной химиотерапии.