Современные методы немедикаментозного лечения в медицине и их лечебный потенциал

Автор: Юсупов Ф.А., Юлдашев А.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 10 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Организм человека - это целая сложнейшая система, которая регулируется посредством нервной системы. Основными преимуществами немедикаментозных методов лечения в медицине являются высокая безопасность, эффективность, доступность, преемственность, широкий спектр показаний и минимальные количество противопоказаний. Рефлексотерапия - неотъемлемый компонент современной медицины, прочно вошедший в клиническую практику. День за днем повышается интерес к иглорефлексотерапии, потому что она имеет высокую эффективность, безопасность, физиологична, малозатратна, доступна. Рефлексотерапия - это метод воздействия на организм различными путями, осуществляемый через ЦНС. Для практикующего клинициста важное диагностическое и лечебное значение представляют знания взаимосвязи между покровами тела человека и внутренних органов. В работе приведен обзор методов немедикаментозной активации нервных центров.

Рефлекс, нервные центры, немедикаментозные методы, иглорефлексотерапия, реактивация нервных центров

Короткий адрес: https://sciup.org/14128640

IDR: 14128640 | УДК: 616-08-031.84 | DOI: 10.33619/2414-2948/95/13

Текст научной статьи Современные методы немедикаментозного лечения в медицине и их лечебный потенциал

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616-08-031.84

Рефлекс — основа нервной деятельности. В основе всей деятельности нервной системы лежат рефлекторные акты. Рефлекс — это ответная реакция организма на раздражение из внешней или внутренней среды, осуществляемая с обязательным участием ЦНС [1]. Унаследованные рефлексы, от рождения заложенные в нервной системе, в ее структуре, в связях между нервными клетками, называют безусловными рефлексами. На основе безусловных рефлексов лежит инстинкт. Условные же рефлексы вырабатывается в процессе жизнедеятельности на основе безусловных рефлексов. Для выполнения четких целенаправленных движений необходимо непрерывное поступление в ЦНС сигналов о функциональном состоянии мышц, о степени их сокращения, напряжения и расслабления, о позе тела, о положении суставов и угла сгиба в них. Вся эта информация передается от рецепторов сенсорных систем и особенно от рецепторов двигательной сенсорной системы, от так называемых проприорецепторов, которые расположены в мышечной ткани, фасциях, суставных сумках и сухожилиях. Каждое, даже самое простое движение нуждается в постоянной коррекции, которая и обеспечивается информацией, поступающей от проприорецепторов и от других сенсорных систем. При многократном повторении двигательного действия импульсы от рецепторов достигают двигательных центров в ЦНС, которые соответствующим образом меняют свою импульсацию, идущую к мышцам, с целью совершенствования разучиваемого движения. Благодаря такому сложному рефлекторному механизму происходит совершенствование двигательной деятельности. Важное значение для сохранения и повышения уровня физической и, умственной работоспособности отводится комплексу оздоровительно-гигиенических мероприятий, к числу которых относятся разумное сочетание труда и отдыха, нормализация сна и питания, отказ от вредных привычек, пребывание на свежем воздухе, достаточная двигательная активность.

Систематическая физическая тренировка, занятия физическими упражнениями в условиях напряженной учебной деятельности студентов являются важнейшим способом разрядки нервного напряжения и сохранения здоровья. Разрядка психической (нервной) напряженности через движение является наиболее эффективной. Без активной мышечной работы невозможно нормальное функционирование организма. Роль физических упражнений не ограничивается только благоприятным воздействием на здоровье. Наблюдения за людьми, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, показали, что систематическая мышечная деятельность повышает психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма. Выполнение движений связано с непрерывным поступлением в ЦНС сигналов о функциональном состояний мышц, степени их сокращения и расслабления, и положении тела и его частей в пространстве, позе и т. д.

Вся эта информация поступает от рецепторов анализаторов (в том числе и двигательного) в мозговой их отдел, анализируется и по принципу обратной связи рефлекторному механизму поступает к исполнительному аппарату (мышце), и вновь с уже утонченной информацией тем же путем корректирует исполнения движения с заданной программой. Каждое движение нуждается в постоянной коррекции на основе информации, поступающей от проприоцепторов и других сенсорных систем в двигательные центры. Так происходит совершенствование двигательной деятельности в процессе упражнений и тренировки. Существенную роль в формировании и закреплении двигательного навыка играют анализаторы: проприоцептивный, вестибулярный, слуховой, зрительный и тактильный. Новые сложные координации всегда формируются на фоне прежде сложившихся координации. Биологическая сущность рефлекса заключается в том, чтобы организм мог ответить на изменения внешней и внутренней среды [2, 3]. От этих рецепторов по принципу обратной связи и по механизму рефлекса в ЦНС поступает полная информация о выполнении данного двигательного действия и о сравнении ее с заданной программой. Учение о рефлекторной деятельности ЦНС привело к представлению о нервном центре. Нервным центром называют совокупность нейронов центральной нервной системы, участвующих в осуществлении определенного рефлекторного акта или регуляции той или иной функции.

Нервные центры и их свойства. Нервный центр представляет собой сложные функциональные объединения нейронов, расположенных в различных отделах ЦНС, согласованно участвующие в регуляции функций и рефлекторных реакциях. В ЦНС постоянно происходит взаимодействие двух процессов — возбуждения и торможения. Возбуждение — это специфический физиологический процесс, возникающий и распространяющийся в возбудимых тканях, сопровождающийся физико-химическими и биоэлектрическими изменениями в этих тканях. К возбудимым тканям относят нервную, мышечную и железистую, так как в ответ на раздражение в них возникает процесс возбуждения. В нервной ткани возбуждение распространяется от одного нейрона к другому в виде нервных импульсов (волн возбуждения). Торможение — это второй специфический физиологический процесс, возникающий в возбудимых тканях и сопровождающийся физикохимическими биоэлектрическими изменениями в этих тканях. Торможение местный процесс, т. е. не распространяется по ткани. В том месте, где возникло торможение, не может возникнуть возбуждение. Нервные центры обладают следующими свойствами:

-

1. Односторонность проведения возбуждения. В рефлекторной дуге, включающей нервные центры, процесс возбуждения распространяется в одном направлении (от входа, афферентных путей к выходу, эфферентным путям).

-

2. Иррадиация возбуждения. Особенности структурной организации центральных нейронов, огромное число межнейронных со единений в нервных центрах существенно модифицируют (изменяют) направление распространения процесса возбуждения в зависимости от силы раздражителя и функционального состояния центральных нейронов.

-

3. Суммация возбуждения. В работе нервных центров значительное место занимают процессы пространственной и временной суммации возбуждения, основным нервным субстратом которой является постсинаптическая мембрана. Процесс пространственной суммации афферентных потоков возбуждения облегчается наличием на мембране нервной клетки сотен и тысяч синаптических контактов.

-

4. Наличие синаптической задержки. Время рефлекторной реакции зависит в основном от двух факторов: скорости движения возбуждения по нервным проводникам и времени распространения возбуждения с одной клетки на другую через синапс. При относительно высокой скорости распространения импульса по нервному проводнику основное время рефлекса приходится на синаптическую передачу возбуждения (синаптическая задержка).

-

5. Высокая утомляемость. Длительное повторное раздражение рецептивного поля рефлекса приводит к ослаблению рефлекторной реакции вплоть до полного исчезновения, что называется утомлением.

-

6. Пластичность. Функциональная возможность нервного центра существенно модифицировать картину осуществляемых рефлекторных реакций. Поэтому пластичность нервных центров тесно связана с изменением эффективности или направленности связей между нейронами.

В координационной деятельности центральных нервных образований значительная роль взаимодействия рефлексов, которая проявляется в различных эффектах (в облегчении, или суммации, и в угнетении, или подавлении, возбуждения). Координационной деятельностью называют регуляцию распределения возбуждения и торможения в нейронных структурах, а также взаимодействия нервных центров, обеспечивающие адекватные рефлекторные и произвольно вызываемые реакции [4–6].

На поверхности человека насчитывается порядка 700 биологически активных точек, воздействие на которые используются в рефлексотерапии. Биологически активные точки играют важную роль в организме человека и при лечении разных заболеваний. Еще тысячи лет тому назад люди заметили: тот, кто много ходит, хорошо себя чувствует, а долгожители – обычно подвижные люди. Древние врачи очень рано поднимали на ноги тяжело переболевшего человека, и от этого его выздоровление шло быстрее и без осложнений. По выражению некоторых современных специалистов-рефлексологов, подошвы – коммутатор связей всего нашего тела. Поэтому нормальная механическая нагрузка на подошвы активизирует работу всего тела: стоит только человеку спустить ноги с кровати и встать, как с подошв во все уголки тела поступают сигналы активации, а стоит только сесть или лечь, как сигналы прекращаются. Подушечки четырех ногтевых фаланг пальцев ног (кроме подушечки больших пальцев) связаны с лобными и гайморовыми пазухами. Вот почему мокрые ноги – самая типичная причина простуды, которая сопровождается насморком и головной болью. Причем левые пазухи спроецированы на подушечки левых пальцев, а правые — на подушечки правых. Зоны глаз расположены в сгибе второго и третьего пальцев стоп. Достаточно немного пройтись, как у человека повышается острота зрения, нормализуется внутриглазное давление (если нет механических препятствий для его выравнивания). Передняя часть стопы и боковая поверхность стоп на подошвенной поверхности — это места расположения зон внутреннего уха, горла и бронхов. Поэтому, если подмерзли мокрые ноги, не миновать ОРЗ с кашлем, насморком и потрескиванием в ушах. Если же подмерзла и верхняя поверхность передней части свода стопы у оснований второго и третьего пальцев, то воспаление может перекинуться и на легкие...

Метод восстановления активности нервных центров – это новый инновационный метод, которое заслуживает особого внимания, так как считается достаточно эффективным при многих патологических состояний и заболеваний в медицине. Этот метод один из методов немедикаментозного лечения в медицине осуществляемые через рефлексотерапии под воздействием на биологические активные точки. Лечебный эффект заключается воздействием в основном через трапециевидную и грудино-ключично-сосцевидную мышцы на центральную нервную систему. Метод отличается удобством, быстротой и стойкостью достигаемого эффекта. В основе технологии восстановления активности нервных центов лежит кратковременное (1,5–2 мин) болевое раздражение в области трапециевидных мышц посредством внутримышечного введения воды для инъекций вызвать перестройку нервных центров головного мозга. Применение этого метода в клинической практике наряду с медикаментозной терапией значительно улучшает функциональное состояние больного – как физическое, так и психологическое. Этот метод как немедикаментозный метод устранения болевого синдрома и восстановления центральной регуляции различных функций и систем организма является безопасным и эффективным [8].

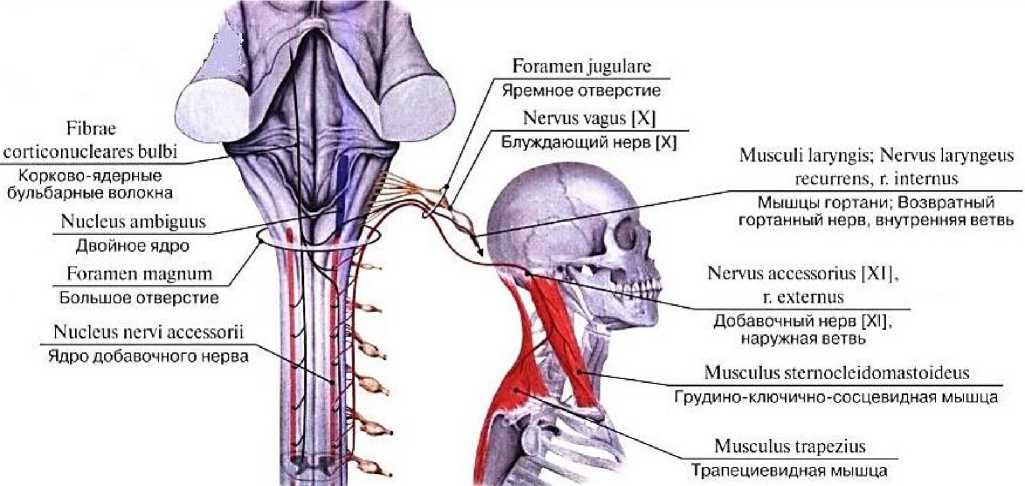

Роль добавочного нерва при реактивации нервных центров. Добавочный нерв ( лат. nervus accessorius ) — XII пара из черепно-мозговых нервов (ЧМН) которое является двигательным состоящий из двух нейронов первый нейрон заложены в нижних отделах передней центральной извилины, откуда начинается и переходить в белое вещество больших полушарий в составе кортико-нуклеарного пути и заканчивается в его двигательных бульбарных ядре продолговатом мозге. Соответственно ядрам в нем различают церебральную и спинальную части (Рисунок 1) [9, 10].

Musculus stcrnoclcidomastoideus

Грудино-ключично-сосцевидная мышца

Foramen jugulare

Яремное отверстие

Nervus vagus |X|

Musculi laryngis; Nervus laryngeus recurrens, r. internus

Musculus trapezius

Трапециевидная мышца

Fibrae corticonucleares bulbi

Блуждающий нерв [X]

Добавочный нерв [XI], наружная ветвь

Мышцы гортани; Возвратный гортанный нерв, внутренняя ветвь

Nervus accessorius [XI|, г. extemus

Nucleus nervi accessorii

Ядро добавочного нерва

Корково-ядерные бульбарные волокна

Nuclcusambiguus

Двойное ядро

Foramen magnum

Большое отверстие

Рисунок 2. Ядра и ход добавочного нерва.

Церебральная часть выходит из продолговатого мозга тотчас ниже n. vagus. Спинальная часть добавочного нерва формируется между передними и задними корешками спинномозговых нервов С1-С5 и, поднимается в виде нервного стволика вверх и присоединяется к церебральной части. Поскольку n. accessorius является отщепившейся частью блуждающего нерва, он и выходит с ним из полости черепа через foramen jugulare иннервирует m. trapezius и отделившийся от него m. sternocleidomastoideus. Церебральная порция добавочного нерва в составе n. laryngeus recurrens идет для иннервации мышц гортани. Спинальная порция добавочного нерва принимает участие в двигательной иннервации глотки, достигая ее мышц в составе блуждающего нерва, от которого добавочный нерв отщепился не полностью. Общность и близость добавочного и языкоглоточного нервов с блуждающим объясняются тем, что IX, X и XI пары черепных нервов составляют одну группу жаберных нервов — группу вагуса, из которой выделился IX нерв и отщепился XI. После выхода из яремного отверстие нерв делится на две ветви:

-

I. Внутренняя ветвь (ramus internus)-подходить к блуждающему нерву и входить в его составь; большую часть этой ветви составляют волокна церебральной части обеспечивая иннервацию мышц мягкого неба, гортани, мышцы-сжимателя глотки (за исключением перстнещитовидной) [11–13].

-

II. Наружная ветвь (ramus externus)- идет назад и вниз позади внутренней яремной вены к трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышце (Рисунок 2).

Truncus nervi accessorii, rr. rnusculares

Ствол добавочного нерва, мышечные ветви

Truncus nervi

Truncus nervi accessorii Ствол добавочного нерва j

Nervi spinales, rr. spinales J^j Спинномозговые нервы, спинные ветви и

Nervi spinales, rr. craniales Спинномозговые нервы, головные ветви q Nervus vagus [X| J Блуждающий нерв [X] \ f

Truncus nervi accessorii, г. internus

Ствол добавочного Y u нерва, внутренняя ветвь । accessorii. г. externus Ствол добавочного нерва, внешняя ветвь

Foramen jugulare яремное отверстие

Рисунок 3. Ветви добавочного нерва

Спинномозговое ядро имеет ростральную и каудальную части [14]. Ростральная часть ядра иннервирует медиальную головку грудино-ключично-сосцевидной мышцы, тогда как каудальная часть – латеральную головку грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидную мышцы. На нейронах ростральной части ядра ДН оканчиваются проекции с коры обоих полушарий. Клетки каудальной части спинномозгового ядра ДН получают контрлатеральные корковые проекции [15]. Как выше сказано добавочный нерв двигательный, но это было оспорена во многих исследованиях [16–18] установивших наличие афферентной части этого нерва обеспечивающие проведение ноцицептивных импульсов. Волокна этого пути прерываются в спинномозговом узле заднего корешка С1. Немиелинизированные волокна проводят импульсы болевой и температурной чувствительности и участвует в сложнорефлекторной функции этого нерва [19, 20].

Английский анатом Томас Уиллис в 1664 г. впервые описал добавочный нерв, решив использовать «добавочный нерв» (описан в латинский в качестве вспомогательный нерв) значение в связи с блуждающим нервом [21, 22].

В 1848 г. Джонс Куэйн описал нерв как «спинной нерв, придаточный к блуждающему нерву», признав, что хотя второстепенный компонент нерва соединяется с более крупным блуждающим нервом, большинство дополнительных нервных волокон берет начало в спинном мозге [23, 24]. В 1893 году было признано, что нервные волокна, ранее называвшиеся «принадлежностью» блуждающего нерва, происходили из того же ядра в продолговатый мозг, и случилось так, что эти волокна все чаще рассматривались как часть самого блуждающего нерва [25]. Следовательно, термин «добавочный нерв» все чаще использовался для обозначения только волокон спинного мозга; тот факт, что только часть позвоночника могла быть протестирована клинически, подтвердил это мнение.

Рефлексотерапия. Рефлексотерапия неотъемлемый компонент современной медицины, прочно вошедшую в клиническую практику. День за днем повышается интерес иглорефлексотерапию, потому что, последние имеет высокую эффективность, безопасность, физиологичный, малозатратный, доступный. Рефлексотерапия — это метод воздействия на организм различными путями, осуществляемый через ЦНС. Для практикующего клинициста важное диагностическое и лечебное значение представляет знания взаимосвязи между покровами тела человека и внутренних органов. Определение локализации акупунктурных точек. Метод иглорефлексотерапии прямо зависит от точности определение локализации акупунктурных точек на поверхности тела. Существуют четыре вида определения локализации акупунктурных точек:

-

1. Измерения на пальцах. В данном методе используются значения длины и ширины пальцев пациента.

-

2. Метод пропорционального цуня. Участки тела разделяются на определенные количество равных частей, которые соответствуют расположению акупунктурных точек независимо от роста, возраста и пола. В центре разделение находится анатомические ориентиры. Величина пропорционального отрезка одного и того же участка тела у каждого различаются поэтому введено понятие индивидуально-пропорционального цуня.

-

3. Анатомические ориентиры. В свою очередь можно разделит на: фиксированные ориентиры, не зависящие от движения тела (например: органы чувств, ногти на руках и ногах, соски, пупок и т. д.); подвижные ориентиры, возникающие при свободном движении суставов, мышц, кожи.

-

4. Простые измерения. В клинической практике также применяется простые методы определения точек.

Методы рефлексотерапии приведены в Таблице 1. По месту воздействия делятся на: краниальную (точки и зоны головы); аурикулярную (точки ушной раковины); оральную (точки в области лица, щек и губ); назальную (экзо- и эндоназальная (в области носа)); корпоральную (точки тела); ладонную (метод Су-Джок); подошвенную.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Таблица 1

|

Виды |

Механизм воздействия |

Техника |

|

По методу воздействия |

||

|

Механическая |

||

|

Иглорефлексо-терапия |

на все виды механо- и ноцицепторов |

Быстрое одномоментное введение иглы на нужную глубину |

|

(классическая акупунктура) |

Двухмоментное введение: быстрое прохождение через эпидермис, затем более постепенное введение — глубже, на нужную глубину |

|

|

Постепенное введение иглы на необходимую глубину |

||

|

Прессорефлек-сотерапия (акупрессура) |

вид рефлексотерапии, основанный на раздражении механорецепторов путем надавливания (прессации) в акупунктурных точках |

Суть этого вида массажа заключается в надавливании подушечками пальцев на рефлексогенные зоны (точки акупрессуры). Надавливание выполняют одним пальцем (большим или указательным), двумя (указательным и средним), тремя (указательным, средним и безымянным) или всей ладонью. Выбор пальцев зависит от расположения рефлексогенных зон. |

|

Микроигло-рефлексотерапия |

Предназначена для длительного воздействия на точки через микроиглы |

Микроиглотерапия предполагает воздействие на карпоральные и аурикулярные точки с помощью специальных микроигл диаметром 0,1–0,3 мм, изготовленных из цельного отрезка проволоки. Материалом для микроигл могут служить нержавеющая сталь (нихром), золото или серебро. |

|

Цуборефлексо-терапия (микропрессо-рефлексотерапия) |

наложение металлических шариков на область определенных точек, пролонгированное давление на механорецепторы |

является способом пролонгированного воздействия на механорецепторы и заключается в наложении и фиксации в зоне акупунктуры шариков из нержавеющей стали, золота, серебра диаметром 1–3 мм. |

|

Остеопериостальная акупунктура (периостальная игольчатая) |

в воздействии различными физическими факторами (механическим и электрическим, механическим и лазерным) непосредственно на периостальные участки и остеорецепторы костной ткани |

|

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №10. 2023

|

Виды |

Механизм воздействия |

Техника |

|

Поверхностная (pi fu, «пи фу») |

на акупунктурные точки и биологически активные зоны, рефлекторно связанные с соответствующими функциональными системами, вызывает изменение в соответствующих центрах их регуляции |

Процедура раздражения многоигольчатым молоточком заключается в ритмичном поколачивании по определённым акупунктурным точкам и кожным зонам. |

|

Вибрационная (вибромассаж) |

активизация пластинчатых телец Пачини в соединительной ткани и первичных окончаний в мышечных веретенах. |

Применяются аппараты с низкой колебательной частотой (до 50 Гц) способны вызвать понижение артериального давления, а высокочастотные колебания (до 100 Гц), наоборот, поднимают артериальное давление, а также увеличивают число сердечных сокращений. |

|

Ультразвуковая |

на точки акупунктуры механическими колебаниями ультравысокой частоты или ультразвуком. |

Основу методов рефлексотерапии составляет контролируемое раздражение периферического рефлекторного элемента. Ультразвук также может оказывать избирательное полимодальное влияние на рецепторы, прежде всего тельца Фатера-Пачини. |

|

Комбинированная |

|

|

Механизм воздействие |

Представляет собой комбинации нескольких факторов, при этом на биологические активные точки одновременно воздействуют разного рода стимуляторов. |

|

По месту воздействия |

|

|

Краниальная |

При раздражении активных зон скальпа возникает поток афферентной и |

|

(скальптерапия, |

протопатической импульсации, который активирует следующие структуры: |

|

церебральная |

продолговатого мозга, подкорковых ядер, коры с последующим |

|

акупунктура) |

переключением различные органы и системы. |

Виды

Техника

|

Аурикулярная |

Лечебное иглоукалывание выполняется с помощью акупунктурных игл, которыми оказывается воздействие на специальные области в районе ушных раковин. Оказывается воздействие на те зоны, которые связаны с определенными органами, при этом в этих точках нет нервных окончаний. |

|

Назальная |

|

|

Ладонная (Су джок терапия) |

В основе метода лежит представление о том, что кисть и стопа являются миниатюрными копиями человеческого тела. Так, большой палец соответствует голове и шее, указательный и мизинец — рукам, средний и безымянный — ногам. На ладони располагаются точки, соответствующие всем внутренним органам. Линия жизни на ладони соответствует диафрагме, выше линии жизни располагаются точки соответствия сердцу и легким, ниже — органам брюшной полости (желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и кишечник), точки соответствия мочеполовым органам находятся на ладони между средним и безымянным пальцами. На тыльной стороне кисти и стопы можно найти точки соответствия позвоночнику и почкам. |

|

Корпоральная |

происходит воздействие и стимуляция биологически активных точек, находящихся на теле, конечностях и корпусе человека. Данный вид акупунктуры достаточно востребован, потому что заметно улучшает функционирование нервной, мочеполовой, сердечной, центральной, дыхательной, иммунной, пищеварительной систем организма. Быстрые результаты лечения наблюдаются при ухудшении сна, борьбе с вредными привычками и восстановлении обмена веществ |

|

Периостальная |

происходит более глубокое и пролонгированное воздействие на органы и систем через глубокорасположенные биологические точки. |

|

Подошвенная |

Происходит активация всех биологически активных точек, которые находится в подошве. |

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №10. 2023

Механизм воздействия

Реализации лечебного эффекта при рефлексотерапии осуществляется в трех уровнях:

-

1. Локальная реакция. Именно этот уровень реакции составляет одно из основных звеньев в осуществлении цепь из трех реакций. Игла, проникая в кожу, воздействует на рецепторы во всех слоях и усиливает микроциркуляцию и обменных процессов, уменьшает высвобождению медиаторов воспаления.

-

2. Сегментарная реакция. Второй уровень осуществляется через сомато-висцеральными рефлексами и проявляются изменениями функционального состояния органов и тканей – «мишеней», иннервируемых с того же сегмента спинного мозга что и участок поверхностных тканей, соответствующий активной точке, подвергнувшейся воздействию. Эффекты второго уровня — это аналгезии, осуществляется за счет простейшего механизма взаимного подавления сигналов, поступающих по соматическим и висцеральным волокнам. При воздействии на АТ происходит конкуренция болевых (ноцицептивных) сигналов, поступающих по тонким миелинизированным и немиелинизированным волокнам, с не болевыми сигналами, поступающими по толстым миелиновым волокнам, за возможность возбудить общий передаточный нейрон.

-

3. Системная реакция. Системная реакция возникает вследствие поступления афферентных сигналов от периферических рецепторов в надсегментарные структуры ЦНС (лимбико-ретикулярный комплекс, гипоталамус, гипофиз, ассоциативные зоны коры), которые осуществляют интегративные функции, обеспечивая взаимодействие различных систем мозга (моторных, сенсорных, вегетативных) при организации целостного адаптивного поведения, с вовлечением сложного комплекса нейрогуморальных, вегетативных и

- эмоциональных реакций. Данный интегральный ответ развивается по типу реакции адаптации и гомеостатического регулирования, базируется на нервной рецепции с последующим гуморально-гормональным взаимодействием через позитивные сдвиги в системе эндокринных функций (развитие гипоталамо-гипофизарной реакции, стимуляции коркового вещества надпочечников) [26].

Типы иглы при ИРТ: 1) Тонкая игла — хао чжэнь; 2) Длинная игла — чан чжэнь; 3) Круглая игла — юань чжэнь; 4) Тупая игла — ди чжэнь; 5) Саблевидная игла — пи чжэнь; 6) Большая игла — да чжэнь; 7) Остроконечная (мечевидная) игла — фэн чжэнь; 8) Острокруглая игла — юань ли чжэнь; 9) Стреловидная игла — чань чжэнь. Биологические активные точки по месте их расположение и по рецепторам неоднородные, которые приведен в Таблице 2.

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК

Таблица 2

|

Виды точек |

Рецепторы |

|

Мышечные |

Мышечные веретена |

|

Точки в области перехода мышц в сухожилия |

Сухожильный комплекс Гольджи |

|

Точки около сухожилий |

Пластинчатые тельца |

|

Точки около суставной сумки |

Тип рецептора не выявлен |

|

Точки в области волосистой части головы и в других местах |

свободные нервные окончания |

Меридиан является одним из основных понятий в акупунктуре. Меридиан — это пути, по котором течет жизненная энергия в теле человека. Есть «12 главных меридианов», где каждый меридиан соответствует полому или твердому органу; взаимодействуя с ним и распространяясь вдоль определенной конечности (например, руки или ноги) (Таблица 3).

Таблица 3

МЕРИДИАНЫ ИХ ТОПОГРАФИЯ, АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ [27, 28]

Топография меридиана

Акупунктурные точки

Основные показания

Меридиан сердца (шоу-шао-инь-синь-цзин)

Начинается от сердца и сразу делится на две ветви: одна проникает через диафрагму и направляется к тонкой кишке, другая выходит из полости сердца и направляется по двумя сторонам внутренней поверхности шеи к глазам. Поверхностная ветвь меридиана из сердца выходит на плечо на уровне латерального края большой грудной мышцы по передней подмышечной линии. Далее меридиан следует по заднемедиальной поверхности плеча, предплечья, проходит по локтевому краю кисти между четвертой и пятой пястными костями, заканчиваясь у края ногтевого ложа с лучевой стороны мизинца.

Цзи-цюань (СТ1) Цин-лин (НТ2) Шао-хай (НТ3) Лин-дао (НТ4) Тун-ли (НТ5) Инь-си (НТ6)

Шэнь-мэнь (НТ7) Шао-фу (НТ8) Шао-чун (НТ9)

Функциональные нарушения сердечнососудистой системы, неврозы, обмороки, головокружения, психоэмоциональные нарушения (страх, тревога, грусть и др.)

Наружная часть меридиана направляется от подключичной области вниз. На стопе меридиан проходит между второй и третьей плюсневыми костями и оканчивается кнаружи от ногтевого ложа второго пальца стопы точкой ли-дуй (ST45).

Инь-чуан (ST16) Жу-чжун (ST17) Жу-гэнь (ST18) Бу-жун (ST19) Чэн-мань (ST20) Лян-мэнь (ST21) Гуань-мэнь(ST22) Тай-и (ST23) Хуа-жоу-мэнь (ST24)

Тянь-шу (ST25) Вай-лин (ST26) Да-цзюй (ST27) Шуй-дао (ST28) Гуй-лай (ST29) Ци-чун (ST30) Би-гуань (ST31) Фу-ту (ST32) Инь-ши (ST33) Лянь-цю (ST34)

Ду-би (ST35) Цзу-сань-ли (ST36) Шан-цзюй-сюн (ST37)

Тяо-коу (ST38) Ся-цзюй-сюй

(ST39)

Фэн-лун (ST40) Цзе-си (ST41) Чун-ян (ST42) Сянь-гу (ST43) Ней-тин (ST44) Ли-дуй (ST45)

Меридиан печени (цзу-цзюе-инь-гань-цзин)

Относятся к системе ножных иньских меридианов, парный. Продолжает меридиан желчного пузыря. Начинается кнаружи от края ногтевого ложа пальца стопы. На стопе проходит по ее тылу между первой и второй плюсневыми костями и, пересекая голеностопный сустав кпереди от медиальной лодыжки, выходит на внутреннюю поверхность голени и бедра, располагаясь при этом между меридианами почки, селезенки- поджелудочной железы. Достигнув гребня подвздошной кости, дает глубокое ответвление к наружным половым органам и выходит в нижнюю часть живота, поднимаясь затем к печени. Поверхностная ветвь меридиана идет по передненаружной стороне брюшной стенки и заканчивается в шестом межреберье по сосковой линии точкой ци-мэнь (LR14).

Да-дунь (LR1) Син-цзянь (LR2) Тай-чун (LR3) Чжун-фен (LR4) Ли-гоу (LR5) Чжун-ду (LR6) Си-гуань (LR7) Цюй-цюань (LR8) Инь-бао (LR9) Цзу-у-ли (LR10) Инь-лянь (LR11) Цзи-май (LR12) Чжан-мэнь (LR13) Ци-мэнь (LR14)

Заболевания печени, гинекологические заболевания, заболевания половых органов, боль в области грудной клетки, поясницы и нижних конечностей, межреберья невралгия, дерматозы, а также симптомы нарушения функции органов по ходу меридиана.

Глубинная ветвь меридиана продолжается за печени -дает ответвление к желчному пузырю и легким, проходит гортань, глотку и зев, поднимаясь до наружного угла глаза. На этом уровне меридиан делится на конечные ветви, одна из которых направляется к углу рта и, раздваиваясь, окружает ротовую щель, а другая идет через лоб к точке бай-

.

|

Меридиан мочевого пузыря |

||

|

Циркуляция энергии ЦИ по этому меридиану энергетических центров человека начинается от внутреннего угла глаза, далее он идет по лбу, проходит через затылок, шею и доходит то точки тянь-чжу. Потом меридиан разделяется на две линии, параллельные позвоночнику, идет до поясницы, входит в брюшную полость, где соединяется с почками и достигает мочевого пузыря. |

V1 цин-мин V2 цуань-чжу V3 мэй-чун V4 цюй-ча V5 у-чу V6 чэн-гуан V7 тун-тянь V8 ло-цюе V9 юй-чжэнь |

Заболевания сердца, бронхиальная астма, боль в груди с иррадиацией на внутреннюю поверхность плеча; межреберная невралгия; лихорадочные состояния; |

|

В китайской медицине у этого меридиана так же есть два ответвления. Первое начинается в точке тун-тян на уровне ушной раковины и идет к меридиану «трех обогревателей». Второй начинается в области поясницы, проходит через ягодицу к бедру и в подколенную ямку. Здесь он соединяется с другим ответвлением и опускается по задней части голени, оканчиваясь у основания пятого пальца. |

V10 тянь-чжу V11 да-чжу V12 фэн-мэнь V13 фэй-шу V14 цзюе-инь-шу V15 синь-шу V16 ду-шу V17 гэ-шу V18 гань-шу V19 дань-шу V20 пи-шу V21 вэй-шу V22 сань-цзяо-шу V23 шэнь-шу V24 ци-хай-шу V25 да-чан-шу V26 гуань-юань-шу V27 сяо-чан-шу V28 пан-гуань-шу V29 чжун-люй-шу V30 бай-хуань-шу V31 шан-ляо V32 цы-ляо V33 чжун-ляо V34 ся-ляо V35 хуэй-ян V36 чэн-фу V37инь-мэнь V38 фу-си V39 вэй-ян V40 вэй-чжун V41 фу-фэнь V42 по-ху V43 гао-хуан V44 шень-тан V45 и-си |

тошнота, рвота, икота, спазм пищевода; тепловой удар, лихорадочные состояния; отеки и боли в ноге и пояснице, ишиас, затруднения движений в тазобедренном, коленном суставах, потеря чувствительности и паралич нижних конечностей, перемежающаяся хромота; запор, рвота с поносом, геморрой, боли в животе; боли в области сердца, гипертензия, недостаточность мозгового кровообращения; болезни кожи, аллергия; нарушения обмена веществ; недержание мочи, боли в пояснице и в области бедра; геморрой; затрудненное мочеиспускание; парез и паралич мышц ног. |

|

Меридиан тонкой кишки |

||

|

Он начинается от конца мизинца, там он пересекается с меридианом сердца, далее энергия ЦИ идет по локтевому краю кисти, предплечья и плеча, затем направляется к нижнему краю лопатки, переходит к надключичной ямке, потом уходит внутрь, связывается с сердцем, опускается по пищеводу, |

IG1 шао-цзэ IG2 цянь-гу IG3 хоу-си IG4 вань-гу IG5 ян-гу IG6 ян-лао |

Различных формах головных болей тензионного типа, заболевания органов зрения, слуха, |

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №10. 2023

Заключение

Развитие медицины идет по пути глобализации всех его сфер, которая отличается высокой динамичностью. Ни в одном виде человеческой деятельности не достижима абсолютная безопасность. Учитывая, что самым ценным достоянием человеческой цивилизации является жизнь, а точнее — здоровье людей, обеспечение высокого уровня безопасности всех тех, кто обратился за медицинской помощью, является самым актуальным. Разработка высокоэффективных лекарственных средств — цель современной медицины, но это имеет непредсказуемые обратную сторону — появление нежелательных реакций. В связи с этим разработка немедикаментозных методов профилактики и лечения заболеваний в фокусе всех клиницистов. Из немедикаментозных методов — метод реактивации нервных центров (RANC, The Restoration of Activity of Nerve Centers) а также, все виды иглорефлексотерапии с высокой безопасностью и эффективностью применяются в клинической практике. Продолжаются изучаться тонкие механизмы эффективного воздействия на биологически активные точки с помощью разных методов.

Список литературы Современные методы немедикаментозного лечения в медицине и их лечебный потенциал

- Агасаров Л. Г. Руководство по рефлексотерапии. М.: Арнебия, 2001. 303 с.

- Ноздрачев А. Д., Баранникова И. А., Батуев А. С. Общий курс физиологии человека и животных Кн. 1: Физиология нервной, мышечной и сенсорной систем. М.: Высшая школа, 1991. 511 с.

- Шалбарбаев А. М., Ногаев Б. Т., Жаппаров А. А., Джузбаев Г. Б., Манапов Я. Я., Кондратенко С. А. Рефлекторная природа и рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности // Актуальные научные исследования в современном мире. 2018. №10-6. С. 121-123.

- Шпаковская Е. Ю., Яковлева Л. А. Анатомия и физиология человека. Магнитогорск: Магнитогорский гос. ун-т, 2011. 43 с.

- Гайворонский И. В. Нормальная анатомия человека. СПб: СпецЛит, 2011.

- Судаков К. В., Андрианов В. В., Вагин Ю. Е. Физиология человека: атлас динамических схем. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 416 с.

- Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Данилов А. Б. Боль и обезболивание. М.: Медицина, 1997. 277 с.

- Юсупов Ф. А., Айтбаев К. А., Реджапова Н. А., Фомин В. В., Муркамилов И. Т. Метод реактивации нервных центров в клинической медицине // The scientific heritage. 2021. №60 2. С. 47 54. https://doi.org/10.24412/9215 0365 2021 60 2 47 54

- DeToledo J. C., David N. J. Innervation of the sternocleidomastoid and trapezius muscles by the accessory nucleus // Journal of neuro ophthalmology. 2001. V. 21. №3. P. 214 216.

- Ryan S., Blyth P., Duggan N., Wild M., Al Ali S. Is the cranial accessory nerve really a portion of the accessory nerve? Anatomy of the cranial nerves in the jugular foramen // Anatomical science international. 2007. V. 82. P. 1 7. https://doi.org/10.11 11/j.1447 073X.2006.00154.x

- Berkowitz A. L. Clinical neurology and neuroanatomy: a localization based approach. McGraw Hill Professional, 2022.

- Trese M. T. Publication list // Neurology. 2016. V. 31. №1. P. 46 56.

- Linn J., Moriggl B., Schwarz F ., Naidich T. P., Schmid U. D., Wiesmann M., Yousry I. Cisternal segments of the glossopharyngeal, vagus, and accessory nerves: detailed magnetic resonance imaging demonstrated anatomy and neurovascular relationships // Journal of neurosurgery. 2009. V . 11 0. №5. P . 1026 1041. https://doi.org/10.3171/2008.3.17472

- Büttner Ennever J. A. Anatomy of the oculomotor system // Neuro Ophthalmology. 2007. V. 40. P. 1 14. https://doi.org/10.1159/000100345

- Routal R. V., Pal G. P. Location of the spinal nucleus of the accessory nerve in the human spinal cord // The Journal of Anatomy. 20 00. V. 196. №2. P. 263 268. https://doi.org/10.1046/j.1469 7580.2000.19620263.x

- Tubbs R. S., Sorenson E. P., Watanabe K., Loukas M., Hattab E., Cohen Gadol A. A. Histologic confirmation of neuronal cell bodies along the spinal accessory nerve // British Journal of Neurosurgery. 2014. V. 28. №6. P. 746 749. https://doi.org/10.3109/02688697.2014.920485

- Overland J., Hodge J. C., Breik O., Krishnan S. Surgical anatomy of the spinal accessory nerve: review of the literature and case report of a rar e anatomical variant // The Journal of Laryngology & Otology. 2016. V. 130. №10. P. 969 972. https://doi.org/10.1017/S0022215116008148

- Oka Y., Satou M., Ueda K. Morphology and distribution of the motor neurons of the accessory nerve (nXI) in the Japa nese toad: a cobaltic lysine study // Brain research. 1987. VV. 400. №2. PP. 383-388. httpshttps://doidoi.orgorg/10.1016/0006-8993(87)90639-1

- Бразис П. У., Мэсдью Д., Биллер Х. Топическая диагностика в клинической неврологии. М.: МЕДпресс-информ, 2009. 735 с.

- Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Скворцова В. И. Неврология и нейрохирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 415 с.

- Дуус П., Шпитцера И. Г. Топический диагноз в неврологии = Neurologisch-topische Diagnostik: Анатомия. Физиология. Клиника. М.: Вазар-Ферро, 1998. 381 с.

- Віничук С. М., Дубенко Є. Г., Мачерет Є. Л. Нервові хвороби. Киев: Здоров’я, 2001. 696 с.

- Пулатов А. М., Никифоров А. С. Пропедевтика нервных болезней. Душанбе: Ирфон, 1970. 298 с.

- Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека. М.: Медицина, 1996.

- Триумфов А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы М.: МЕДпресс. 1998.

- Походенько-Чудакова И. О., Кабанова А. А. Динамическая электронейростимуляция в комплексном лечении инфекционно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи // Вестник Витебского государственного медицинского университета. 2019. Т. 18. №3. С. 106-113. https://doi.org/10.22263/2312-4156.2019.3.106

- Миконенко А. Б. Атлас практической акупунктуры. Таганрог: ИРБИ, 2008. 431 с.

- Латогуз С. И. Практическое руководство по рефлексотерапии и иглоукалыванию. Ростов-на-Дону: Феникс; Харьков: Торсинг, 2003. 414 с.