Современные методы очистки сточных вод промышленных предприятий

Автор: Лепеш Григорий Васильевич, Панасюк Андрей Сергеевич, Чурилин Александр Сергеевич

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Диагностика и ремонт

Статья в выпуске: 3 (37), 2016 года.

Бесплатный доступ

Предлагается, на фоне стандартных решений, новый подход согласований фаз разнородных материалов с новыми свойствами простым механическим совмещением при нормальных условиях. Рассмотрена увязка проблем очистки сточных вод предприятий с решением задач экономики и экологии. Следует выделить такие аспекты проблемы как: мониторинг вредных компонентов, экономичность методов обработки вод и разработку новых методов производства эффективных сорбентов и реагентов.

Проблема очистки сточных вод, сервисные предприятия, экология, мониторинг вредных компонентов, эффективные сорбенты и реагенты, безотходность, рациональная утилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/148186315

IDR: 148186315 | УДК: 628.54

Текст научной статьи Современные методы очистки сточных вод промышленных предприятий

С позиций экологии, безопасности жизнедеятельности научный и технический прогресс при активизации влияния человека на природу приводит к обострению и ухудшению экологической обстановки в России [1]. При этом, истощаются природные ресурсы, загрязняется природная сфера. Обостряется экономическая и политическая борьба за территории. Как следствие – нарушаются сырьевые рынки, ухудшается качество жизни. Отсюда – актуальна ориентация экологической политики государства, законодательства, научных аспектов экологического права на обеспечение экологической безопасности населения, на охрану природных сред и более рачительное использования сырьевых ресурсов страны. Актуальна и другая сторона проблемы – материального возмещение в той или иной форме вреда, причиненного природе и здоровью людей. Безусловно, всё это должно осуществляться в комплексе с экономическими, политическими, нравственно-воспитательными и образовательными мерами со стороны российского государства на уровне законодательных основ [1,2].

Россия, обладающая огромными территориями, по сравнению со многими другими странами, относится, к сожалению, к странам с плохой экологической обстановкой. Загрязнение природной среды достигло невиданных за последние годы масштабов и продолжает ухудшаться. Так, убытки экономического характера, принимая во внимание вред экологического характера и здоровью людей, по подсчетам специалистов, ежегодно составляют в России сумму, равную почти половине её национального годового дохода. Так, более 30 тыс. предприятий на сегодня являются активными и агрессивными загрязнителями окружающей среды. Конечно, речь идёт о воздухе, недрах, сточных водах, в итоге о подорванном здоровье граждан страны.

Критерии и методический поход к оценке методов очистки сточных вод При оценке качества воды существует несколько критериев. На первом месте стоит фактор нормирования, включающие лимиты на изъятие воды из источников, лимиты на сброс сточных вод и предельных масс загрязнений по каждому ингредиенту [3]. Далее водопользование подразумевает три основных вида [4]:

-

1) гигиенические требования к питьевой воде;

-

2) к качеству воды культурно бытового назначения;

-

3) к водам рыбохозяйственных целей.

С переходом России к рынку принципиально изменились отношения к экологии и сырьевым ресурсам, к технической политике, совершенствованию методов и средств очистки сточных вод с целью извлечения из них полезных элементов и рациональной утилизации отходов. Однако по-прежнему актуальной осталось проблема приоритетной защиты отечественных «ноу-хау», особенно в вопросах экологии, усугубляющая тяжелую социальную среду. Таким образом, появляется необходимость разработки критериев и методов минимизации затрат при сохранении природных источников и очистке сточных вод . Есть необходимость рассчитать социально-экономическую эффективность, если речь идёт о внедрении безотходных технологий, связанных с экологией, что улучшает социальную обстановку и престиж страны на мировом уровне.

Рассмотрим некоторые моменты увязки этих проблем с решением задач экономики и экологии. Следует выделить такие аспекты проблемы как: мониторинг вредных компонентов, экономичность методов обработки вод и разработку новых методов производства эффективных сорбентов и реагентов. Отдельной статьёй стоит безотходность процессов.

В индустриально развитых странах существуют те же проблемы, которые часто ре- шаются методами рациональной утилизации. Чаще всего опыт этих стран для нас неприемлем из-за технической неподготовленности наших предприятий. Специфика России состоит в нестабильности переходного периода, отсутствии возможностей эффективно вкладывать инвестиции в нетрадиционные отрасли производства.

Актуальность проблемы обостряется и тем, что в России, как нигде в мире, накоплено большое количество невостребованных сыпучих, волокнистых, пленочных, масляных отходов текстильной, легкой промышленности, транспорта, смежных отраслей и стройиндустрии, которые используются нерационально (сжигаются, свозятся на свалку), загрязняют водную среду в зоне действия предприятий и вокруг индустриальных центров.

На практике используются сорбенты и различные методы очистки вод по четырём группам дисперсности:

I – взвеси с размером частиц более 10-1 мкм, эмульсии и суспензии создающие мутность воды, включая микроорганизмы и планктон;

-

II – коллоидные растворы с размерами частиц 10-1 – 10-2 мкм, высокомолекулянрные соединения, обуславливающие окисляемость и цветность воды, вирусы;

-

III – молекулярно-растворённые вещества с размерами частиц 10-2 – 10-3 мкм, газы, органика, придающая воде запахи и привкус;

-

IV – вещества, диссоциирующие на ионы с размерами частиц менее 10-3 мкм, соли, кислоты, основания.

Таким образом, необходимо исследовать весь комплекс: потенциальные возможности разработки методов и производства сорбентов и методов очистки сточных вод (табл. 1), методы мониторинга и оценки социальноэкономической эффективности с учетом минимизации затрат на все виды переработки.

Таблица 1 – Методы очистки сточных вод

|

Очистка от суспензий и эмульсий |

Очистка от растворённых примесей |

Очистка от органики и газов |

Уничтожение или утилизация |

|

Механическая очистка, отстаивание, флотация, фильтрование, осветление. центробежные методы, коагуляция. флокуляция, электрометоды и др. |

Дистилляция, ионный обмен, обратный осмос, ультрафильтрация, Замораживание, реагентные методы, электо-рометоды и др. |

Регенерация, отдувка, деструктивные методы экстракция, биометоды, озонирование, хлорирование, нагрев, реагентные методы, электроокисление и др. |

Устранение, закачка в скважины, термоуничтожение и переработка в брикеты, закачка в глубины моря, захоронение в почву и пр. |

Один из аспектов гипотезы переработки отходов в сорбенты, использование основ термодинамической теории при модификации реологических субстанций (путем механической и термодинамической деструкции и регенерации) и при трансформации фаз сырьевых материалов. Это может быть реализовано при переработке отходов в базовые компоненты, из которых могут быть получены новые композиты с заданными свойствами.

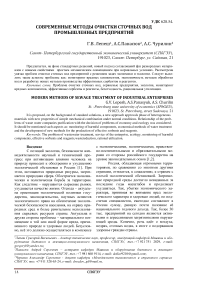

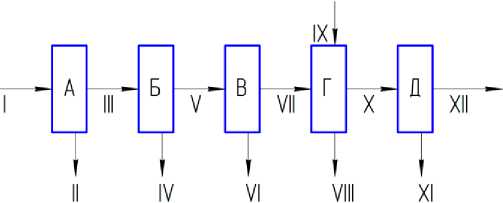

Речь идет о создании новой теории согласований фаз разнородных материалов с новыми свойствами простым механическим совмещением при нормальных условиях. Таким образом, можно получать принципиально новые сорбенты, используя промежуточные фазы или балластные материалы. В литературе нет сведений о прямом использовании отходов отвержденных коллоидных субстанций или раз- жиженных твёрдых примесей для производства связующих или сорбентов. Важно отметить, что необходимым условием реализации концепции является исключение, с целью создания предельно безопасных для здоровья технологий, использования вредных химических процессов и реактивов. Использование методов переработки на принципе механического смешивания разнодисперсных и разнофазных компонентов позволяет существенно изменить подход к методике проектирования оборудования переработки отходов в потребительские товары. Физико-механический подход к переработке сточных вод позволит успешно использовать области молекулярной физики, термодинамики, технологии конструкционных материалов и позволяет создать научные основы проектирования технологии (рис. 1).

Рисунок 1 - Алгоритм реализации

Методы очистки делятся на механические, химические, физико-химические, термические и биологические. Возможно комбинированное их использование. Применение методов в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью их вредности.

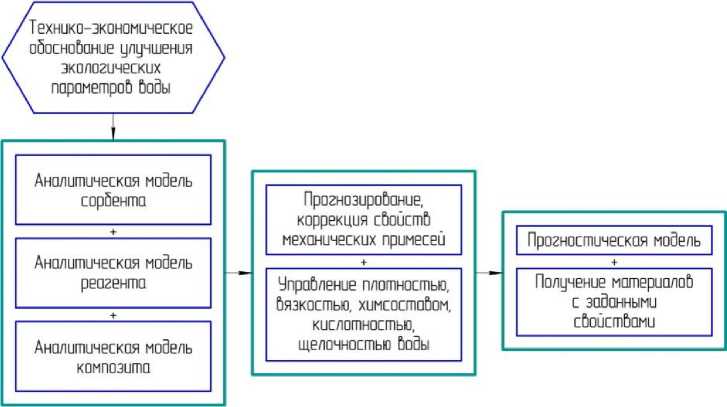

Эффективно применение способа электрохимической очистки стоков [5], содержащие стоки металлов, кислот и щелочей, которые позволяют одновременно с очисткой извлекать и использовать основную массу ценных продуктов и металлов. Электрохимическая обработка является разновидностью физикохимического метода, когда процесс электрохимической очистки сточных вод происходит под действием электрического тока. Эти методы отличаются многостадийностью и относительной сложностью происходящих в аппаратах водоочистки физико-химических явлений. Ме- ханизм и скорость протекания отдельных стадий зависят от многих факторов, выявление влияния и правильный учет которых необходимы для оптимального конструирования электролизеров и рационального ведения процессов очистки воды.

Основываясь на законах физической химии, электрохимии и химической технологии, электрохимические методы очистки промышленных сточных вод можно разделить на три основные группы: методы превращения, методы разделения и комбинированные методы.

Методы превращения обеспечивают изменение физико-химических и фазоводисперсных характеристик загрязнений сточных вод с целью их обезвреживания и быстрого извлечения из стоков. Превращение примесей может проходить ряд последовательных ста- дий, начиная с электронного уровня взаимодействия растворимых соединений и заканчивая изменением каких-либо электроповерх-ностных и объемных характеристик грубодисперсных веществ, содержащихся в сточных водах.

Методы разделения предназначены для концентрирования примесей в локальном объеме раствора без существенного изменения фазово-дисперсных или физико-химических свойств извлекаемых из сточных вод веществ. Разделение примесей и воды происходит в основном за счет флотации электрогенерируемы-ми пузырьками газов или силового воздействия электрического поля, обеспечивающего транспорт заряженных частиц в воде.

К комбинированным методам электрохимической очистки сточных вод относятся методы, которые предполагают совмещение одного или нескольких методов превращения и разделения загрязнений стоков в одном аппарате.

Электрофлотация заключается в насыщении очищаемой воды микропузырьками водорода и кислорода, образующимися при ее электролизе под действием постоянного электрического тока. Кислород окисляет находящиеся в воде нефтепродукты, образуя более простые соединения, а пузырьки водорода, обладая большой подъемной силой, увлекают за собой на поверхность воды частицы нефтепродуктов и скоагулирован-ных взвешенных веществ.

Электрокоагуляция ( гальванокоагуляция) - устаревшие технологически методы, которые до настоящего времени используются на машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях для очистки сточных вод гальванического производства (в основном для очистки хромсодержащих сточных вод от ионов хрома Сг6+). В данных методах по электрохимическому механизму растворяют железо, и образовавшиеся ионы Fe2+ восстанавливают шестивалентный хром Сг6+ до трёхвалентного Сг3+ с последующим образованием гидроксида хрома. Различие электрокоагуляции и гальванокоагуляции заключается в способе растворения железа. В электрокоагуляционном методе железо растворяется электрохимически при наложении на стальные аноды потенциала от внешнего источника питания. В гальваноко-агуляционном методе железо растворяется гальванохимически за счет разности потенциалов, возникающей при контакте железа с медью или коксом. Следовательно, оба метода различаются движущей силой процесса растворения металлического железа, что и определяет их технологические различия.

Электролиз растворов солей с растворимым анодом сводится к окислению материала анода (его растворению) и сопровождается переносом металла с анода на катод. Это свойство широко используется при рафинировании (очистке) металлов от загрязнений.

Если материал анода имеет потенциал более отрицательный, чем потенциал окисления гидроксид-ионов до свободного кислорода, то происходит растворение анода и эта разновидность электролиза называется электролизом с растворимым анодом.

При электрохимической обработке используются растворимые и нерастворимые электроды. В качестве растворимых, например, используют алюминиевые, железные и другие электроды, ионы которых, выходя в раствор при электролизе, обладают хорошими свойствами коагуляции.

На растворимых электродах происходит ионизация металла с переходом в раствор его ионов

Ме — пе = МеЛ+, которые гидролизуясь, образуют:

Меп+ + пН2О = Ме(ОН)Л + пН+, тоесть, гидроксиды металлов являющиеся хорошими коагулянтами загрязнений и адсорбентами для уже коагулированных частиц. При электролизе происходит разложение воды с подщелачиванием обрабатываемой жидкости у катода и с подкислением у анода:

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН -

Н2О — 2е = |о2 + 2Н+

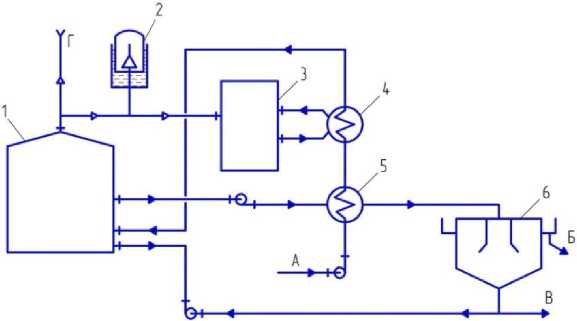

При прохождении жидкости между электродами под воздействием электрического поля происходит нейтрализация заряда загрязняющих частиц с последующей их коагуляцией. Одновременно пузырьки газа, который образовался при электролизе, осуществляют флотацию загрязнений. Процессы, происходящие при электрохимической очистке на установке с алюминиевыми электродами, представлены на рис.2.

В качестве нерастворимых анодов используют материалы с большими положительными восстановительными потенциалами (Pt, Au, С) или металлы с высокими значениями анодной поляризации ( Ta, Ti, Fe в щелочной среде и др.). В практике очистки воды и водных стоков применяются нерастворимые электроды из графита, магнетита - МТА, металл-оксидный анод - МОА, платинатитановый анод - ПТА, оксидно-рутений-титановый анод - ОРТА, аноды из пиррографи-та или стеклоуглерода и пр.

Нерастворимые электроды, кроме процесса электрохимической флотации загрязнений, при рН = 8,9 дают процесс электрохимической деструкции загрязнений на катоде и на аноде. Тогда обеззараживание сточных вод происходит ионами гипохлорита, которые об- разуются на аноде. Это имеет место при наличии в сточных водах хлоридов или при появлении при электрохимических процессах перекиси водорода и озона.

Рисунок 2 – Примерная схема технологического процесса электрохимической обработки сточных вод на установках ЭОС

Электрореагентная очистка водных растворов и коллоидных смесей

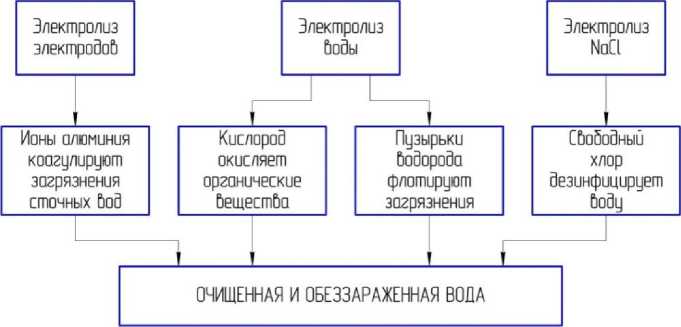

Электрореагентная очистка питьевой воды сочетает традиционную реагентную очистку питьевой воды путем последовательной дозации кислой РС1 и щелочной РС2 смесей в очищаемую воду с электрообработкой ее

Рисунок 3 – Принципиальная схема установки электрореагентной очистки воды : 1 – смеситель; 2 – дозатор реагентов; 3 – электрореагентный реактор, 4 – насос; 5 – отстойник-дозреватель; 6 – стерилизатор; 7, 8 – насосы отвода осадка.

в электрохимических реакторах. Современная технология электрореагентной очистки воды [6] и реализована в установках, включающих две последовательные стадии электрообработки с промежуточным удалением осадков между ними [7]. Принципиальная схема установки [7] представлена на рис. 3.

Первой операцией обработки воды является смешение воды с реагентной смесью. Введение дозированного количества реагентов в обрабатываемую воду производится с помощью струйного насоса-дозатора. В результате операции в воду поступают структурообразующие вещества, устанавливается необходимое значение водородного показателя (рН) воды и производится ингибирование микроорганизмов.

Электрообработка проводится в двухсекционном электрохимическом реакторе [8], где вода рециркулирует под действием осевого насоса. На стадии электрообработки вода подвергается действию постоянного и импульсного электрического тока. Обработка обеспечивает структурирование и выделение в осадок взвешенных веществ и примесей тяжелых металлов, окислительную деструкцию токсичных веществ, органических загрязнений, хлорпро-изводных, СПАВ, и микроорганизмов. Процесс электрообработки основан на реакциях электрокаталитического окисления, гидроксилирования и поликонденсации с сопутствуюшим синтезом нерастворимых комплексных солей, структурированных в крупнодисперсные коллоидные ассоциаты, пригодные для отделения отстаиванием и фильтрованием.

Осадки, выделяемые из воды при очистке и кондиции соответствую классу токсичности лучше Класс 5 (пригодны для отсыпки в грунт), а также пригодны для сброса в хозбытовую канализацию или для вывоза на свалки бытовых отходов.

После электрообработки вода поступает в реактор щелочного титрования и далее в от-стойник-дозреватель, где завершаются процессы коагуляции и структурирования и происходит отделение основной массы крупнодисперсного осадка.

В качестве реагентных смесей используются водные растворы: РС1 – Са(Н 2 РО 4 ) 2 + Ca(HCO 3 ) 2 и РС2 – NaOH (80%) +Ca(OH) 2 (20%), формирующие соответственно кислую и щелочную среды в реакторе и титраторе соответственно.

Не выпавшие в отстойнике частицы структурированных водных ассоциатов улавливаются фильтрами. Осадок, уловленный фильтрами, в процессе регенерации фильтров сбрасывается вместе с осадками из отстойников. Отделенный от воды осадок периодически откачивается из донной части отстойника или с фильтрующих элементов на обезвоживание и утилизацию. Фильтрат (очищенная вода) подвергается обеззараживанию пергидратом хлора и путем облучения бактерицидными лампами в закрытой полости над зеркалом воды и отводится в систему канализации или водоприемник.

Распространённые прикладные методы очистки сточных вод

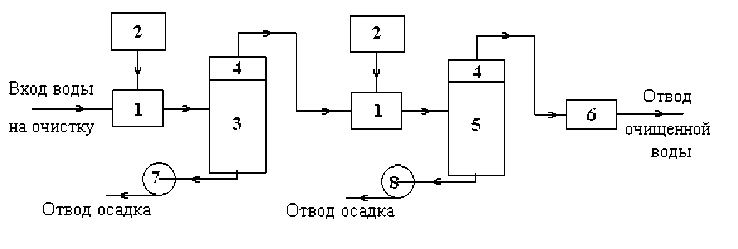

Самые используемые в настоящее время методы очистки сточных воды от крупнодисперсных агентов является процесс фильтрации стоков через пористые материалы или сетки с нужным пространственным рейтингом фильтрации – очистка сточных вод с использованием указанных процессов важна, если необходимо использование оборотной воды внутри предприятия

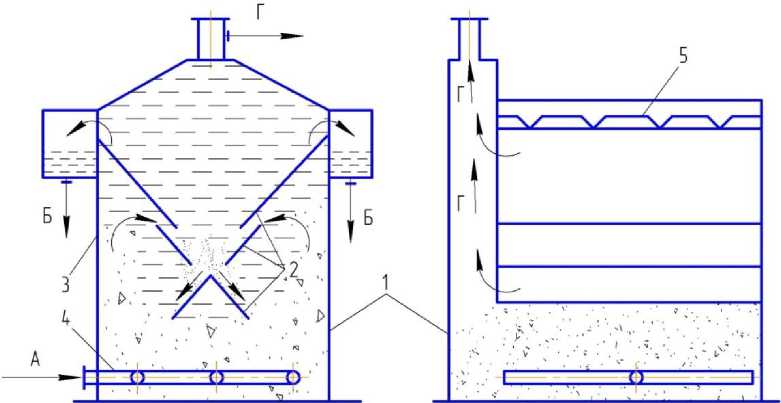

Принципиальная схема узла механической очистки сточных вод представлена на рис. 4.

Получили распространение аэротенки-отстойники сразличными системами аэрации. Их можно отнести ко второму поколению био- химических реакторов для очистки концентрированных сточных вод, поскольку в них имеются элементы для задержки сопутствующей биомассы. Среди реакторов-отстойников нет принципиальных различий, важно, чтобы система аэрации соответствовала требуемому уровню обеспечения процесса кислородом и отсутствовали застойные явления.

Критериями для аэраторов различных типов, размеров и различных реакторов являются значения пределов (а – коэфф. аэрации) 0,4 < а < 0,95 и 0,11 < 0 < 0,7.

Рисунок 4 - Многозвенная схема: А - решетка, Б -песколовка, В – горизонтальный отстойник, Г – осветлитель, Д – пресс-фильтр; I – сточная вода от производства; II – шлам, осевший на решётке; III – вода на дальнейшую очистку; IV – осадок песколовки; V – вода на доочистку в отстойник; VI – шлам отстойника; VII – вода в фильтр; VIII – шлам осветителя; IX – сточные воды от производства катализатора гидрокрекинга в качестве коагулянта; X – вода на фильтр; XI – осадок фильтра; XII – вода на дальнейшую доочистку.

Применения анаэробных процессов очистки к концентрированным стокам промышленных предприятий обусловлено способностью сообществ микроорганизмов продуцировать энергетическое сырье – биогаз, снижая концентрацию субстратов до уровня, приемлемого для последующего этапа.

К другим достоинствам анаэробной обработки можно отнести образование осадков, представляющих собой ценное органическое удобрение, или потенциальное сырье для получения протеина, биологически активных веществ и сопутствующих материалов народного потребления.

В соответствии с законом Аррениуса скорость процессов ферментации возрастает с увеличением температуры вплоть до 60 °С – максимальной для практической реализации метанового брожения, а при температуре 35 °С скорость газовыделения вдвое выше, чем при 26 °С поэтому в реакторах непрерывного действия глубина сбраживания зависит от времени пребывания жидкости и степени задержки рециркуляции.

Применяют также реакторы с восходящим потоком – Upflowreactors, в которых перемешивание осуществляется подаваемым сни-зувверх потоком циркулирующей культуральной жидкости, при этом скорость осаждения частиц должна быть больше скорости восходящего потока смеси.

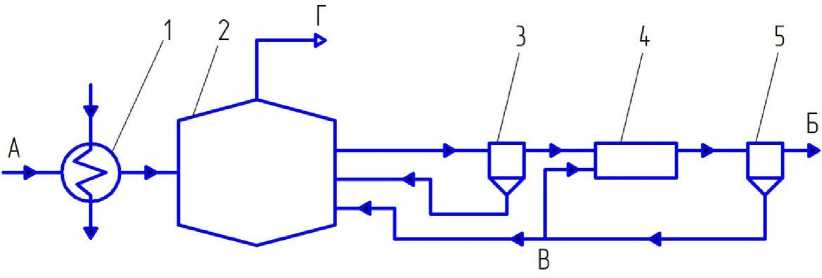

На рис. 5 даётся полная принципиальная схема системы анаэробной очистки с применением биогаза для подогрева сбраживаемой жидкости, состоящей из смеси отходов разных предприятий. Более эффективны анаэробные реакторы с наклонными перегородками, рис. 6

Таблица 2 – Показатели работы анаэробных реакторов при переработке стоков различных производств

|

Сточная вода |

Температура, °С |

Нагрузка по органическому веществу, кг/(м3сут) |

Глубина очистки, % |

|

Переработки окислов |

22 |

1,92 |

43 (по БПК) |

|

Производства щелочей |

32 |

3,79 |

56 (по БПК) |

|

Консервного фосфатов |

35 |

5-7,3 |

88-91 (по ХПК) |

|

Гидратов |

35 |

- |

98 (по БПК) |

|

Хлоридов |

32-34 |

2,4 |

91 (по БПК) |

|

Общецеховые стоки |

35 |

1,60 |

90 (по БПК) |

Таблица 3 – Влияние концентрации примесей на анаэробный процесс, мг/л

|

Компонент |

Стимуляция |

Угнетение |

Токсичность |

|

Аммонийный азот |

50-200 |

1,500-,000 |

3,000 |

|

Натрий |

100-200 |

3,500-,500 |

8.000 |

|

Калий |

200-400 |

2.500-,500 |

12.000 |

|

Магний |

75-150 |

1,000-,500 |

3.000 |

|

Кальций |

100-200 |

2,500- ,500 |

8,000 |

|

Медь |

100 |

150-250 |

300 |

|

Цинк |

50 |

150 |

250 |

|

Никель |

50 |

100-300 |

500 |

|

Хром (VI) |

- |

100 |

200 |

|

Хром (III) |

50 |

100-300 |

300 |

|

Железо (III) |

100 |

150-300 |

500 |

|

Железо (II) |

100 |

300-500 |

1,000 |

|

Цианиды |

1 |

2-4 |

5 |

|

Сульфиды в щелочной среде |

- |

30 |

50 |

|

Сульфиды в кислой среде |

50 |

100 |

200 |

|

Детергенты |

100 |

150-300 |

500 |

|

Фенол |

50 |

100 |

150 |

Рисунок 5 – Принципиальная схема системы анаэробной очистки с утилизацией биогаза на подогрев метантенка: 1 - метантенк; 2 - газгольдер; 3 - газовый водонагреватель; 4 - теплообменник вторичного подогрева субстрата; 5 – теплообменник-рекуператор; 6 – отстойник; А – субстрат; Б – сброженная жидкость; В – избыточный ил; Г – биогаз.

Рисунок 6 - Реактор BioThane: 1 - корпус; 2 - наклонные перегородки; 3 - газовые карманы;

4 – распределительное устройство; 5 – перелив; А – субстрат; Б – сброженная жидкость, Г – биогаз.

В настоящее время анаэробные реакторы с иммобилизованной микрофлорой получают большее распространение, чем аэробные, поскольку в них не нужно организовывать условия для интенсивного массообмена, а в лучших конструкциях аппаратов для анаэробной переработки минимальное время пребывания составляет 615 ч при 85 ÷ 90 % очистке, что превышает характеристики аэротенков, используемых для очистки концентрированных стоков предприятий промышленности.

Комбинированные способы очистки сточных вод

До последнего времени в практике очистки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков комбинированные системы практически не применялись, но с появлением необ- ходимости быстро и глубоко очищать высококонцентрированные субстраты возникли схемы, включающие две или три ступени аэротенков современных модификаций.

На рис. 7 показана схема улучшенной конструкции реакторов и отстойников, применения реагентов для обработки осадков пром-предприятий.

Рабочий объем метантенков определяется в зависимости от фактической влажности осадка (или смеси осадка с активным илом) по суточной дозе загрузки по формуле:

-

У = M о б щ •м3/D ,

где: Мобщ - количество осадка (или смеси осадка с активным илом), поступающего за сутки в метантенк, м3; D - суточная доза загрузки в метантенк.

Рисунок 7 - Схема установки АНАМЕТ:

1 – подогреватель субстрата; 2 – метантенк; 3 – отстойник метантенка; 4 – аэротенк; 5 – отстойник аэротенка; А – субстрат; Б – очищенная жидкость; В – аэробный активный ил; Г – биогаз.

Традиционная схема водоподготовки (коагуляция – отстаивание – фильтрация – обеззараживание) уже сейчас не обеспечивает надлежащего уровня удаления загрязняющих веществ. Справиться с техногенными загрязнениями промышленных стоков окажется возможным только в результате широкомасштабного применения инновационных технологиче- ских схем. В зарубежных источниках [9 – 11] их называют новыми окислительными технологиями (НОТ) (англ. Advanced оxidation рrocess, AOP), к которым относят помимо уже рассмотренных электрохимических (электрореагент-ных) процессов – гомогенные и гетергенные фотокаталитические процессы, озонирование, варианты процесса Фентона, ультразвуковую обработку, мокрое окисление, окисление в суперкритической воде, плазменные процессы, ферратную и персульфатную технологии, использование ионизирующего излучения и микроволновой обработки.

Таблица 4 – Содержание анионных ПАВ , на 1 г сухого вещества осадка (СНиП И-32-74)

|

Исходная концентрация ПАВ в сточной воде, мг/л |

5 |

10 |

12 |

|

Осадок из первичных отстойников |

5 |

С |

15 |

|

Избыточный активный ил |

с |

О |

13 |

|

Исходная концентрация ПАВ в сточной воде, мг/л |

20 |

О |

7 |

|

Осадок из первичных отстойников |

17 |

25 |

30 |

|

Избыточный активный ил |

7 |

20 |

24 |

Новые окислительные технологии очистки воды и сточных вод

Данные технологии обеспечивают деградацию и минерализацию органических соединений в различных условиях в водной среде при взаимодействии с гидроксильными радикалами, озоном, кислородом, пероксидом водорода, ферратами. Основную роль в этих процессах играют гидроксильные радикалы, характеризующиеся величиной стадартного восстано- вительного потенциала 2,7 В, превосходящей этот показатель для озона (2,07 В) и уступающей только токсичному фтору. Озон, кислород и пероксид водорода могут непосредственно взаимодействовать с органическими соединениями или участвовать в трансформациях, приводящих к образованию гидроксильных радикалов. Высокореакционными промежуточными продуктами подобных трансформаций, помимо гидроксильных радикалов, являются и ряд других кислородных соединений.

Гидроксильные радикалы в водной среде образуются также и в ходе физических процессов воздействия ультрафиолетового облучения, ионизирующего излучения, ультразвуковой, плазменной или микроволновой обработки. Помимо деградации органических соедине- ний НОТ могут стать альтернативой или дополнением к традиционным процессам обезвреживания (с применением хлора и хлорсодержащих реагентов).

Наиболее перспективными технологиями являются реализующие комбинированные схемы, например состоящие из фотомембран-ных каталитических устаповок, а также установок диализа, первапорации или мембранной дистилляции [13].

Критерии качества воды

Известны разные шкалы оценки качества, в частности, питьевой воды, полученной из источников или после очистки сточных вод. Например, при оценке пахучести ил вкуса воды используется бальная система, цветность оценивается в градусах, водородный показатель по критерию рН. Остальные показатели, включая мутность воды, по количеству примесей на литр (мг/л).

Выделим приоритетные загрязнители в основном опасные для здоровья людей. Так, гигиенические требования (ПДС – мг/л) по химическим элементам приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Предельно допустимое содержание веществ мг/л

|

Железо |

0,3 |

|

Сульфаты |

500 |

|

Хлориды |

350 |

|

Число микроорганизмов на 1 л |

не > 100 |

|

Число бактерий кишечной палочки |

не > 3 |

|

Алюминий |

0,5 |

|

Мышьяк |

0,05 |

|

Свинец |

0,03 |

|

Стронций |

7,0 |

|

Фтор (по климатическим зонам) |

1, 5 – 0,7 |

В свою очередь для вод культурнобытового назначения вводятся критерии типа: плавающие примеси, растворённый кислород, взвешенные вещества, количество кишечных палочек при купании, температура, количество возбудителей заболеваний и пр.

Заключение

Эффективная российская государственная экологическая политика и действия на сегодняшний день не могут обойтись без затратных статей направлений, что очевидно. Это даст надежду на обеспечение национального выживания в условиях мирового экологического кризиса. Актуально также выделение ресурсов на случай развития катастрофических со- бытий по пессимистичному сценарию. Другое направление – выполнение мероприятий по достижению приемлемого уровня изменений ключевых экологических программ, что важно не только для России но и для других стран. Важность задачи формирования государственной экологической политики России предполагает участие в её разработке общественных организаций, в том числе экологических партий, движений общественности, молодёжи. Это может превратиться в одно из необходимых условий сохранения управляемости процессами реанимации природы.

Проведение государственной экологической политики, ее важнейших направлений, следует, вероятно, осуществлять таким образом, чтобы обеспечить формирование позитивного экологического миовозрения населения, включающего духовное и нравственное воспитание и образование молодёжи. Необходимо также освоение мировых природоохранных стандартов во взаимодействии в системе «природа – человек – общество – природа». Следует также добиться конструктивного сотрудничества общества, государства, граждан в деле охраны здоровья населения и окружающей природной среды.

Необходимо обеспечить внедрение экологически приемлемых технологий, рациональное использование природных ресурсов страны и разработать систему экологического правопорядка. Необходимо превратить эколого-экономические и социальные факторы в неотъемлемый компонент управления экономическим и социальным развитием страны. Также необходимо реализовать неотъемлемое право каждого гражданина на благоприятную и безопасную окружающую среду обитания.

Если речь идёт об инновациях, то один из аспектов новой гипотезы переработки отходов в сорбенты, это использование основ термодинамической теории при модификации реологических субстанций (путем механической и термодинамической деструкции и регенерации) и при трансформации фаз сырьевых материалов. Это может быть реализовано при переработке отходов в базовые компоненты, из которых могут быть получены новые композиты с заданными свойствами.

В итоге, можно отметить, что научных знаний, технологий, людских и природных ресурсов вполне достаточно, чтобы Россия вышла из экологического, технологического и экономического кризиса и реализовала миссию вели- кой экологической державы. Особенно это важно с позиций освоения, рассмотренных в данной статье, новых эффективных технологий и методов очистки сточных вод коммунальных и промышленных предприятий.

Список литературы Современные методы очистки сточных вод промышленных предприятий

- Лепеш Г.В., Саканская-Грицай Е.И.Анализ факторов, обуславливающих технологический процесс очистки воды из природных источников в Ленинградской области.//Технико-технологические проблемы сервиса. № 1(27), 2014. -с. 56 -68.

- Химический состав подземных вод. Сайт: Государственный мониторинг состояния недр. Региональный центр ГМСН по Северо-Западному Федеральному округу. . -URL: http://sevzapnedra. nw.ru/GMCN/system13.htm, (дата обращения 01.08.2013).

- Технологии очистки. Сайт водоканал СПб. Электронный ресурс]. -URL: http://www.vodokanal. spb.ru/vodosnabzhenie/tehnologii_ochistki/(дата обращения 01.05.2016).

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01».

- Лепеш Г.В., Грицай Е.И., Хотулев В.А. Исследование сущности электрохимического процесса, как технологической составляющей очистки воды./Технико-технологические проблемы сервиса. №2(24), 2013 г. С.42-49.

- Матвеенко А.П. Электрореагентная технология очистки и кондиции водных растворов и коллоидных ассоциатов.//Технико-технологические проблемы сервиса. № 2(8), 2009. -с. 50 -54.

- Установка электрореагентной очистки природной питьевой воды./Матвеенко А.П., Гаврикова А.Е. Патент на полезную модель № 101701 по заявке № 2010131296 от 27 июля 2010 г.

- Лепеш Г.В., Матвеенко А.П., Носов Э.С. Обоснование и разработка агрегатов электрореагентной очистки питьевойводы//Технико-технологические проблемы сервиса. -2010. № 1 (11) -с. 64 -79.

- Stasinakis A. S. Use of selected advanced oxidation processes (AOPs) for wastewater treatment -A mini review//Global NEST Journal. 2008. 10 (3). 376-385

- Comninellis C., Kapalka A., Malato S., Parsons S. A., Poulios I., Mantzvinos D. Perspective advanced oxidation processes for water treatment: advances and trends for R&D//Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 2008. 83. 769-776

- Chong, M. N., Jin, B., Chow, C. W. K., Saint, C. Recent developments in photocatalytic water treatment technology: A rewiew//Water Research. 2010. 44. 2997-3027